Социально эмоциональное развитие детей теоретические основы сергиенко

Бытует мнение, особенно среди родителей, что залогом успешности ребёнка является высокий IQ. Поэтому так востребованы школы раннего развития. Безусловно, прочные знания по предметам позволят выпускнику поступить в рейтинговый университет и в дальнейшем, возможно, получить престижную должность. Но обеспечит ли высокий уровень интеллекта работу адаптационных механизмов, помогающих выживать в условиях многозадачности и неопределённости?

Внимательное отношение к своим эмоциям и чувствам, умение понимать их природу и управлять ими становятся важнейшими компетенциями. Поэтому разработка и внедрение целостной (от дошкольников до подростков) программы социально-эмоционального развития, обеспеченной проработанным инструментарием, безусловно, становится знаковым событием для педагогического сообщества. Именно так можно охарактеризовать запуск программ Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по социально-эмоциональному развитию и личностному потенциалу. Партнёром фонда выступает «Российский учебник». Целевая аудитория — образовательные организации.

Сегодня программа по развитию личностного потенциала представляет собой учебно-методический комплекс (УМК), включающий четыре чсти, направлен6ные на работу с дошкольниками, младшими школьниками и подростками. Уникальность данного комплекса заключается в том, что он имеет глубокое теоретическое обоснование и создан на основе синтеза зарубежных подходов и достижений отечественной психологии: теории эмоционального интеллекта и модели психического (Е. А. Сергиенко), разработки понятия личностного потенциала (Д. А. Леонтьева), концепции социокультурной модернизации образования (А. Г. Асмолова).

Благодаря единству концептуальных подходов УМК обеспечивает преемственность между уровнями образования и логичный переход от социально-эмоционального развития у дошкольников и младших школьников к развитию личностного потенциала подростков.

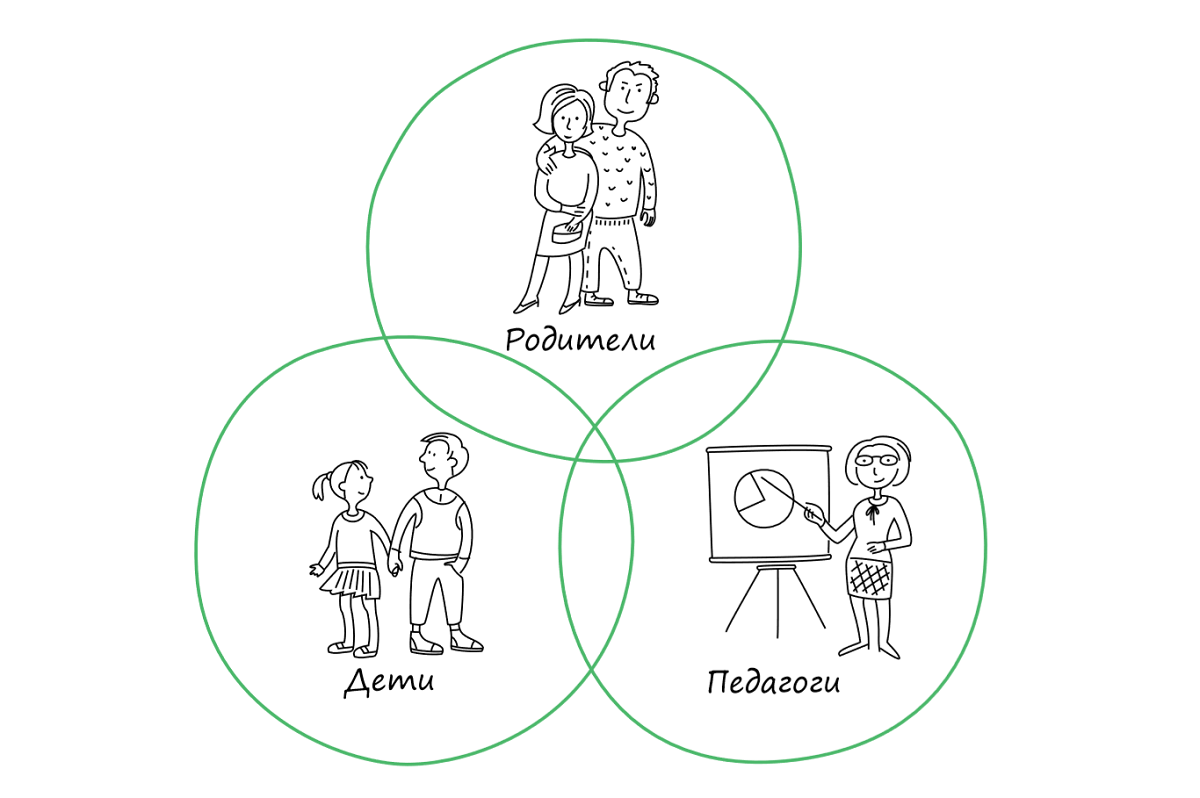

Комплекс включает в себя полный набор пособий, которые будут полезны педагогам, родителям, детям. Для дошколки и начальных классов: книга «Социально-эмоциональное развитие. Теоретические основы», методические и учебные материалы, игровой комплект «Палитра эмоций». Программа основной школы структурирована по модулям, что позволяет педагогам планировать занятия с учётом потребностей и возможностей учеников.

К 2020 году будет создан онлайн-курс повышения квалификации для педагогов (воспитателей и учителей), желающих вести предложенную программу в своих учебных заведениях. Слушатели получат возможность освоить методический инструментарий и технологии социально-эмоционального развития детей и познакомиться с эффективными практиками работы с родителями.

Источник

Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы

В пособии представлены теоретико-методологические обоснования образовательной программы «Социально-эмоциональное развитие детей», созданной коллективом российских авторов. Даны основные психологические характеристики детей дошкольного и школьного возраста, подробно рассматриваются вопросы их социально-эмоционального развития, краткий обзор различных зарубежных и отечественных программ социально-эмоционального развития.

Книга поможет каждому учителю эффективно подойти к реализации практической части программы. В конце пособия приводится список рекомендуемой литературы.

*Фонд предоставляет право на скачивание книги при условии, что книга будет использоваться в общественно полезных целях.

Прикрепленные материалы

Похожие материалы

Образовательные материалы ко Дню учителя

«Смотрим вместе»: видеоматериалы для развития личностного потенциала детей

Ресурсы Программы по развитию личностного потенциала для родителей

Мобильное приложение по саморазвитию «Мой Выбор»

Источник

Социально эмоциональное развитие детей теоретические основы сергиенко

Целью настоящей статьи является представление новой программы дополнительного образования социально-эмоционального развития детей 4−7, 7−10, 11−14 и 15−17 лет. Программа направлена на развитие некогнитивных социальных и эмоциональных способностей, обеспечивающих развитие личностного потенциала. Проведено сравнение авторской программы с зарубежными и отечественными аналогами. Одна из особенностей программы заключается в том, что она является интеграцией модели эмоционального интеллекта и модели психического как способности понимать социальный мир. При этом она включает в себя лучшие достижения отечественной психологии в области социально-эмоционального развития, представления о социализации. Разделы программы охватывают основные социально-эмоциональные способности детей и подростков. Раздел «Восприятие и понимание эмоций» направлен на развитие распознавания и понимания эмоций, способности их верно называть. Раздел «Понимание ментальных состояний» содержит занятия, направленные на развитие способности понимать скрытые ментальные (психические) состояния и использовать их для предсказания собственного поведения и поведения других людей. Раздел «Понимание неверных мнений» направлен на развитие представлений о том, что люди могут иметь мнения, расходящиеся с реальностью. Занятия раздела «Понимание морально-нравственных аспектов поведения» способствуют развитию просоциального поведения и понимания морально-нравственных норм и правил. В разделе «Социальные взаимодействия» занятия направлены на развитие социально-коммуникативных навыков, способствуют росту социальной компетентности.

Ключевые слова

Программа обучения, социально-эмоциональное развитие, личностный потенциал, некогнитивные способности.

В настоящее время на рынке труда происходят масштабные изменения. Разрабатывается искусственный интеллект, производственные процессы роботизируются и автоматизируются, вытесняется множество профессий. При этом становятся всё более востребованными навыки, отличающие человека от машины. Нужны сотрудники, открытые новым знаниям, умеющие критически мыслить, креативно решать задачи, способные эффективно общаться, взаимодействовать, работать в команде, готовые учиться и переучиваться. Растёт потребность в людях, обладающих универсальными компетенциями, или «навыками XXI века», — когнитивными, социальными, метакогнитивными; умеющих видеть ситуацию в целом, управлять своими эмоциями.

Между тем предметное содержание образования сегодня во многом отстаёт от требований жизни. Необходимо менять образовательные системы, ставить новые задачи развития детей и подростков, причём не только в познавательной и личностной сферах, но и в системе общения, взаимодействия с миром взрослых. Нужно достаточно рано начинать готовить детей к реалиям современной жизни.

Переход России к постиндустриализации, процессы всеобщей информатизации и усиления значения средств массовой информации как важнейшего института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые перспективы управления качеством образования.

Актуальность создания программы социально-эмоционального развития обусловлена также тем, что навыки XXI века требуют освоения новых технологий, запоминания большого количества информации, лабильности мышления, креативности. Кроме того, нестабильность, угрозы современного мира порождают большое количество стрессов и дистрессов, что снижает эффективность обучения, саморазвития и самореализации человека. Дети особенно уязвимы для социальных вызовов и угроз. Для накапливания человеческого капитала необходимо с самого раннего возраста развивать социально-эмоциональные способности.

Эмоциональное развитие связано с мотивацией поведения, его регуляцией, оно становится основой мышления, осознанного управления собственными возможностями.

Современное образование требует введения новых подходов и решений, включающих социально-эмоциональное развитие, которое направлено на реализацию способностей, необходимых для успешной социальной адаптации и социализации, эффективности образования, будущей профессиональной деятельности.

Всё это делает актуальной задачу создания развивающих программ, которые нивелировали бы перечисленные риски и создавали основу для разработки индивидуальных траекторий социализации. Это подразумевает гармоничное соединение индивидуальных особенностей детей с развитием их познавательных, коммуникативных и эмоциональных способностей, оптимизирующих процесс общения с взрослыми и сверстниками и в целом активное вхождение в мир взрослых. Персонализированное компетентностное образование позволяет раскрывать и развивать навыки и потенциал каждого ребёнка, готовить его к успешной жизни в постоянно меняющихся условиях, учить нести ответственность за свой выбор.

Для решения вышеперечисленных задач Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в 2016 г. в рамках направления «Современное образование» инициировал разработку образовательной программы «Социальное и эмоциональное развитие детей». Её авторами стали Т. Д. Марцинковская, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова, Е. И. Изотова под руководством доктора психологических наук, профессора Е. А. Сергиенко.

Данная образовательная программа опирается на теоретический синтез зарубежных теорий развития эмоционального и социального интеллекта, а также на положения отечественной психологии о развитии ребёнка. Цель программы — внедрение социально-эмоционального обучения в образовательный процесс российских школ и дошкольных учреждений.

Программ, рассчитанных на долгосрочную работу с социально-эмоциональным развитием детей, в нашей стране единицы, при том что объективная потребность в них есть. Именно поэтому так актуальна задача создания новой программы, которая учитывала бы как зарубежный, так и отечественный опыт.

Программы социально-эмоционального обучения (social-emotional learning) теоретически базируются на постулатах позитивной психологии. Обеспечение позитивного развития ребёнка отличается от ранее доминирующих целей редукции факторов риска, опирающихся на жизнестойкость в преодолении трудных ситуаций развития. Потребности и способности ребёнка должны быть реализованы в креативной среде образовательного учреждения, должна формироваться установка на школьные достижения, на поддержку отношений со взрослыми, сверстниками, на решение проблем и социальную вовлечённость.

Перечислим лишь некоторые программы социально-эмоционального обучения, распространённые в мировой образовательной практике. Наиболее известная программа социально-эмоционального обучения (SEL) имеет широкий возрастной диапазон (от 5 до 18 лет) и включена в систему образования более чем в 25 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки на протяжении уже более 30 лет.

Метаанализ 213 исследований, оценивающих программу SEL, показал её эффективность в школах США [12]. Почти половина (47%) протестированных учеников показали улучшение социально-эмоциональных навыков, просоциальных установок и поведения, показателей психического здоровья и академических успехов. Развитие данных навыков способствует развитию и отдалённых результатов, таких как мотивация к работе, самоконтроль и самопонимание.

Одна из программ социально-эмоционального обучения, основанная на осознанности (mindfulness), — MindUP — направлена на развитие социальной и эмоциональной осведомлённости, психологического благополучия и академической успеваемости. Универсальная стратегия формирования навыков саморегуляции, концентрации внимания и социального познания была разработана таким образом, чтобы можно было легко интегрировать её в образовательную программу на трёх уровнях от подготовительного класса до 8-го [14].

Программа 4Rs (Reading, Writing, Respect, Resolution) включает в себя четыре компонента: чтение, письмо, уважение, решимость; она направлена на развитие понимания, управления эмоциями, эмпатии, способности разрешать конфликтные ситуации, устойчивости к травле (буллингу) посредством совместного чтения и обсуждения книг на занятиях. Программа состоит из семи блоков от подготовительного класса до 8-го [13].

RULER approach to SEL. Название данной программы указывает на то, что она является методом реализации более общего направления в образовании — социально-эмоционального обучения. Название представляет собой аббревиатуру, обозначающую основные знания и навыки, на развитие которых направлена RULER approach to SEL: распознавание (Recognizing), понимание (Understanding), называние (Labeling), выражение (Expressing) и регуляцию эмоций (Regulation emotions). Программа создана в Йельском центре эмоционального интеллекта под руководством директора М. А. Брекетта (M. A. Brackett) и рассчитана на детей 5−14 лет, учителей, руководителей системы образования, родителей. Она нацелена на интеграцию социально-эмоционального обучения в академический процесс [15].

Promotion Alternative Thinking Strategies (PATHS). Название программы складывается из начальных букв слов, означающих её направленность на развитие альтернативных стратегий мышления, гибкости и всесторонности обучения. Модель развития придаёт первостепенное значение интеграции познания, эмоции, речи и поведения, что становится основой социальной компетентности. Фундаментальным понятием в модели данной программы является то, что эмоциональное развитие предшествует большинству форм когнитивного развития. Программа включает в себя три основных блока: подготовленность к обучению и самоконтроль, развитие когнитивных процессов (внимание, запоминание, мыслительные операции и т. п.) и основы самоконтроля. Программа структурирована по ступеням от дошкольного возраста до 6-го класса [14].

Эти две цели опираются на теорию экологических систем [11] и теорию самодетерминации [17]. Согласно теории экологических систем различные социальные системы (семья, школа, сверстники, массмедиа, социальная политика, социальная атмосфера) играют важнейшую роль в психическом развитии ребёнка и составляют экологическую систему развития. Согласно теории самодетерминации именно подрастающее поколение наиболее сенситивно к установкам, затрагивающим его социально-эмоциональные способности и потребности — значимые взаимодействия, рост компетентности и автономности. Всё это и составляет основу саморазвития ребёнка, залог его непрерывного стремления к достижениям и самореализации. Частично программы социально-эмоционального обучения основаны на теории эмоционального интеллекта [9, 18]. Эмоциональный интеллект связан с социальной компетенцией, адаптацией и академической успеваемостью.

Программы социально-эмоционального обучения направлены на развитие основных социально-эмоциональных навыков, знаний и установок детей и взрослых и включают в себя пять ключевых элементов [19]:

- самосознание: распознавание собственных эмоций и мыслей, понимание их влияния на поведение, понимание своих сильных и слабых сторон и развитие обоснованного чувства уверенности в себе;

- саморегуляцию: способность эффективно контролировать свои эмоции и поведение в разных ситуациях; способность справляться со стрессом, умение поддерживать мотивацию и направленность на достижение личных и академических целей;

- социальную компетентность: способность проявлять эмпатию по отношению к людям из разных слоёв общества и разных культур, понимать социальные и этические нормы поведения;

- способность устанавливать и поддерживать позитивные взаимоотношения с другими людьми; развитие навыков активного слушания, сотрудничества, противостояния неуместному социальному давлению и разрешения конфликтов.

- ответственное принятие решений: способность делать этический и конструктивный выбор в личном и социальном поведении; способность реалистично оценивать последствия своих поступков.

В соответствии с данными составляющими в программах ставятся цели, зафиксированные в образовательном стандарте, специфичные для каждого этапа школьного обучения. Например, самосознание и управление эмоциями и поведением у дошкольников выражается в распознавании и точном названии эмоций, понимании, как они связаны с поведением. В средней школе дети развивают понимание того, какие чувства могут испытать люди в той или иной ситуации, могут анализировать последствия собственного поведения для окружающих. Старшеклассники уже отлично знают, как донести свою точку зрения до того, кто придерживается отличного мнения, умеют выражать эмпатию [15].

Зарубежные программы социально-эмоционального обучения реализуются на отдельных уроках и интегрируются в образовательный процесс в зависимости от возможностей и пожеланий конкретной школы. Преимущество имеют программы, направленные на развитие нескольких областей (понимание эмоций и их причин, развитие просоциального поведения, навыков саморегуляции, снижения агрессивного поведения и проявлений буллинга). Все программы социально-эмоционального развития должны соответствовать образовательным стандартам и пройти апробацию, результаты которой показывают положительное влияние обучения на академическую успеваемость и другие показатели.

Все представленные наиболее значимые программы социально-эмоционального развития, несмотря на различные теоретические основания и ориентиры, едины в представлении о значении социально-эмоционального обучения и его внедрении в общеобразовательный процесс.

Большинство программ подтвердили свою эффективность в независимых исследованиях. Учителя и родители детей, участвующих в программах, также дают позитивные отзывы об их воздействии не только на социальную компетентность, но и на академическую успеваемость. Хотя многие исследования отмечают необходимость разработки как методического инструментария, так и более тщательной оценки эффектов программ.

Система образования в России традиционно была нацелена, прежде всего, на передачу знаний, на интеллектуальное развитие, на следование чётким критериям. Эмоциональная жизнь и особенности взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми — то, что составляет неотъемлемую часть жизни ребёнка в условиях школы, — не учитывалось. Считалось, что эти жизненно важные знания дети получают в первую очередь в семье. Однако с появлением вариативного образования в детских садах и школах стали востребованы программы, способствующие личностному развитию, совершенствованию коммуникативных навыков, знакомству с миром эмоций. Среди них есть как краткосрочные программы, так и долгосрочные, рассчитанные на последовательную работу с дошкольного до подросткового возраста.

В некоторых программах эмоциональное развитие детей является лишь одной из множества тем, а в некоторых основной задачей становится знакомство с эмоциями, работа с чувствами, развитие эмоциональной грамотности и коммуникативных навыков.

Можно выделить программы по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» [3], «Я и другие» [4]. Последняя направлена на развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста 4−6 лет. «Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаевой рассчитана на детей и подростков. Программа «Жизненные навыки. Уроки психологии» С. В. Кривцовой отличается как наиболее проработанная.

Отечественных программ, посвящённых развитию эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, имеется достаточно много, в каждой из них делается акцент на определённом аспекте этой комплексной задачи. Общей чертой представленных программ является обращение к теме понимания, выражения эмоций и учёта знаний об эмоциях в поведении. Одни программы посвящены, в первую очередь, развитию способности регулировать собственное эмоциональное состояние, другие — формированию психологического здоровья, принятию себя и происходящего, созданию позитивного эмоционального фона. Наиболее полно задачи развития эмоционального интеллекта как необходимой составляющей личностного развития решаются в программе «Жизненные навыки»: она учит детей через проживание понимать и принимать чувства, как других, так и собственные, осознавать их причины, регулировать эмоции, грамотно обходиться с ними и учитывать знания об эмоциях в своих действиях.

Необходимо подчеркнуть, что в России не проводилось настолько же тщательно организованных и полномасштабных исследований эффективности и долгосрочных эффектов программ, как за рубежом.

Ключевыми при разработке программы явились современные концепции, ранее не используемые в российской образовательной среде: теория эмоционального интеллекта [9, 18] и модель психического [8].

Теория эмоционального интеллекта, разработанная на основе единства аффекта и интеллекта, указывает на важнейшее значение в развитии личности некогнитивных ресурсов, за счёт которых растёт как его общечеловеческий потенциал, так и потенциал обучения и эффективной реализации.

Модель психического — это способность к пониманию и «чтению» социального мира. Без развития данной способности невозможна социализация, усвоение социальных правил и норм, адаптация к меняющимся условиям социальных отношений. Так, у детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра именно данная способность представлена в разной степени фрагментарности, что является ключевым дефицитом их развития.

Важным методологическим основанием программы является междисциплинарный подход, который позволяет рассматривать развитие личности ребёнка в единстве его эмоционально-личностных, познавательных и поведенческих качеств.

Программа создаёт развивающую образовательную среду как ресурсный потенциал и зону возможностей ближайшего развития детей и подростков, реализация которых определяется их индивидуально-личностными и возрастными особенностями. На смену парадигме «знания — умения — навыки» приходит признание становления и развития личности в её индивидуальности, уникальности и неповторимости основной ценностью образования. В программе отражена система условий социализации и развития детей, включая формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса: педагогов, подростков, родителей.

Важным основанием при построении данной программы является концепция социокультурной модернизации образования как института социализации А. Г. Асмолова [2]. Поэтому одной из целей программы является структурирование гармоничных и взаимодополняющих взаимодействий между семьёй и вариативными дошкольными учреждениями, конструирование наиболее адекватных для всех возрастов образов действительности и способов деятельности.

Раздел «Восприятие и понимание эмоций» направлен на развитие распознавания и понимания эмоций, способности их верно называть. Раздел «Понимание ментальных состояний» содержит занятия, направленные на развитие способности понимать скрытые ментальные состояния и использовать их для предсказания собственного поведения и поведения других людей. Раздел «Понимание неверных мнений» направлен на развитие представлений о том, что люди могут иметь мнения, расходящиеся с реальностью. Пример: я оставила очки на столе, но их переложили на полку. Моё мнение, где искать очки, верное, но оно не соответствует реальности. Занятия из раздела «Понимание морально-нравственных аспектов поведения» способствуют развитию просоциального поведения и пониманию морально-нравственных норм и правил. В разделе «Социальные взаимодействия» занятия направлены на развитие социально-коммуникативных навыков, способствуют росту социальной компетентности.

Количество занятий в каждом разделе меняется в зависимости от возраста обучающихся.

Особенности нашей программы заключаются в том, что она является интеграцией и модели эмоционального интеллекта, и модели психического как способности понимать социальный мир и при этом включает в себя лучшие достижения отечественной психологии в области социально-эмоционального развития, представления о социализации.

После апробации программ в школах Москвы и Тюмени был проведён анализ эффективности всех четырёх программ. Безусловно, данный этап апробации мы рассматриваем как предварительный, поскольку оценивавшийся интервал от начала до завершения реализации программ был слишком мал (6−7 месяцев). Однако от 70 до 90% учителей оценили положительный эффект программы, большой интерес детей к занятиям. По результатам разработанного алгоритма оценки развития социально-эмоциональных навыков и сравнения экспериментальных и контрольных классов, рост уровня данных навыков составил от 10 до 17%, тогда как зарубежные исследования при большом опыте реализации программ и их оценки отмечают рост от 10−15 до 30−33%. Экспериментальная оценка эффективности программы впервые проводилась в отечественном образовательном пространстве.

Человеческий потенциал — это внутренние психологические и биологические ресурсы человека. Базовыми понятиями психологической теории человеческого потенциала становятся «потребности», «способности» и «готовность» к реализации собственных ресурсов. Они направлены на познание мира, организацию взаимодействий с ним, порождение и изменения себя в мире. Производство и воспроизводство социального капитала обусловлено человеческим потенциалом, что обеспечивает развитие общества. В конечном итоге люди должны быть знающими и компетентными в различных областях общественной жизни, отвечать на общественные вызовы и быть лабильными, превращая и преобразовывая человеческий потенциал в человеческий капитал.

В психологии разрабатывается понятие личностного потенциала. Он прямо не коррелирует ни с интеллектуальным развитием, ни с творческим потенциалом. В разных подходах в психологии личностный потенциал обозначали такими понятиями, как «воля», «сила эго», «внутренняя опора», «локус контроля», «ориентация на действие», «резистентность», «жизнестойкость» и некоторые другие. Однако все они описывают лишь отдельные грани личностного потенциала. Согласно Д. А. Леонтьеву [6, 7], личностный потенциал есть интегральная характеристика уровня личностной зрелости, а его главным феноменом является самодетерминация личности, то есть осуществление деятельности в относительной свободе от заданных условий этой деятельности, как внешних, так и внутренних, а также потребности, характер и другие устойчивые психологические структуры. Прижизненно складывающейся структурой индивидуальности личность преодолевает давление внешних и внутренних обстоятельств. Личностный потенциал — это интегральная системная характеристика индивидуально-психологических особенностей личности. Они определяют способность личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних условий. Проблема личностного потенциала ставится в терминах потенциала и возможностей, уровней развития эго, черт характера, нравственных начал поведения и, наконец, саморегуляции. Составляющими личностного потенциала рассматриваются оптимистическое мышление, жизнестойкость, витальность, личностная автономия, толерантность к неопределённости, стратегии совладания и др.

Понятие личностного потенциала содержательно раскрывает идею «изменяющейся личности в изменяющемся мире» [1]. Оно идёт на смену понятию адаптации, подразумевая сложные механизмы совладания с изменчивой действительностью — не только приспособление к заданным условиям, но и готовность к их изменению и способность к самостоятельному созданию необходимых условий. Способность человека выполнять задуманное вне зависимости от внешних условий, в том числе в неблагоприятных условиях, является неоспоримой ценностью как во многих областях профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Реализация задуманного делает регуляцию важным фактором в позитивных психологических процессах. При этом одной из сложных задач остаётся регуляция эмоций, которая может быть как произвольной, целенаправленной и предполагающей некоторые усилия, так и непроизвольной, спонтанной.

Для процесса регуляции необходимо верно распознать эмоции свои и другого, оценить условия или ситуации их возникновения, т. е. анализировать причину, осознать возможности регуляции при взаимодействии с другим человеком, при понимании эмоциональных состояний своих и/или другого. В программе СЭР значительное место уделяется развитию способности распознавания базовых эмоций, сложных, амбивалентных эмоций, анализу причин их возникновения и возможностям регуляции и саморегуляции поведения.

Ключевое значение в развитии личностного потенциала в концепции Д. А. Леонтьева [6, 7] отводится рефлексивному сознанию. При этом автор подчёркивает, что рефлексия является возможной, но не необходимой универсальной способностью. Осознание собственных состояний и причин, их порождающих, может приводить к изменениям в регуляции поведения, выборам целей и мотивов. При становлении уровня сознательной рефлексии регуляция собственной деятельности и поведения может усложниться, поскольку оценка внутренних отношений и противоречий вступает в сложные связи с внешними условиями и ситуациями.

Способность осознавать свои психические состояния и состояния другого человека (эмоции, желания, намерения, распознавать неверные мнения, обман, понимать юмор, иронию и сарказм) предполагает постоянный тренинг осознания и осознанной рефлексии для выполнения заданий, представленных в программе СЭР (от самых простых — понимания различий в психических состояниях — до сложного осознанного их понимания и регуляции).

Главным феноменом, порождённым личностным потенциалом, Д. А. Леонтьев называет самодетерминацию и автономию. Психологическим критерием самодетерминации является гибкость человека в управлении собственными взаимодействиями со средой. Понятие самодетерминации даёт возможность при изучении человека учитывать воздействие как среды, так и самой личности.

Становление самодетерминации и автономии, позволяющих сделать субъектный выбор, направить собственное поведение на самореализацию в контексте социальных взаимодействий и понимания потребностей других людей, происходит постепенно на протяжении всей жизни человека. Но наиболее ответственным периодом для становления способности к самодетерминации и автономии является детский и подростковый возраст, как сензитивный для развития личности. В программе социально-эмоционального развития (СЭР) предлагаются задачи на понимание себя и другого, эмпатию, морально-нравственные выборы, развитие коммуникативных навыков. Все эти задания, наряду с рефлексивностью и осознанностью, способствуют развитию и становлению самодетерминации и автономии, субъектности учащихся.

Ключевое значение в развитии личностного потенциала в концепции Д. А. Леонтьева [6, 7] отводится рефлексивному сознанию. При этом автор подчёркивает, что рефлексия является возможной, но не необходимой универсальной способностью. Осознание собственных состояний и причин, их порождающих, может приводить к изменениям в регуляции поведения, выборам целей и мотивов. При становлении уровня сознательной рефлексии регуляция собственной деятельности и поведения может усложниться, поскольку оценка внутренних отношений и противоречий вступает в сложные связи с внешними условиями и ситуациями.

Способность осознавать свои психические состояния и состояния другого человека (эмоции, желания, намерения, распознавать неверные мнения, обман, понимать юмор, иронию и сарказм) предполагает постоянный тренинг осознания и осознанной рефлексии для выполнения заданий, представленных в программе СЭР (от самых простых — понимания различий в психических состояниях — до сложного осознанного их понимания и регуляции).

Главным феноменом, порождённым личностным потенциалом, Д. А. Леонтьев называет самодетерминацию и автономию. Психологическим критерием самодетерминации является гибкость человека в управлении собственными взаимодействиями со средой. Понятие самодетерминации даёт возможность при изучении человека учитывать воздействие как среды, так и самой личности.

Становление самодетерминации и автономии, позволяющих сделать субъектный выбор, направить собственное поведение на самореализацию в контексте социальных взаимодействий и понимания потребностей других людей, происходит постепенно на протяжении всей жизни человека. Но наиболее ответственным периодом для становления способности к самодетерминации и автономии является детский и подростковый возраст, как сензитивный для развития личности. В программе социально-эмоционального развития (СЭР) предлагаются задачи на понимание себя и другого, эмпатию, морально-нравственные выборы, развитие коммуникативных навыков. Все эти задания, наряду с рефлексивностью и осознанностью, способствуют развитию и становлению самодетерминации и автономии, субъектности учащихся.

Источник