Социализация эмоций

3 Социализация эмоций.

Первоначально социализацию эмоциональной сферы ребенка определяет появление механизмов эмоциональной синтонии и эмоциональной децентрации.

Эмоциональная синтония как эмоциональное заражение появляется в период новорожденности и проходит путь развития от целостной совокупности переживаний безотносительно субъекта переживаний до сложных форм сопереживания дифференцированным объектам общения.

В дошкольном детстве синтония теряет свое значение, так как ребенок уже достаточно независим от непосредственного влияния ситуации, и само по себе эмоциональное состояние даже близкого человека уже не «заражает» его. Состояние другого человека затрагивает ребенка лишь при условии его активного включения в ситуацию возникновения этого состояния, при непосредственном знакомстве с причинами этого состояния. То есть у ребенка появляется способность поставить себя в положение другого и пережить его успех и неудачи как свои.

Децентрация рассматривается отечественными исследователями как механизм преодоления эгоцентризма личности. Он заключается в изменении позиции субъекта в результате сопоставления и интеграции позиций, отличных от его собственной. В основе эмоциональной (аффективной) децентрации лежит психологический феномен позиционного эмоционального переключения, осуществляемого изначально в непроизвольной форме: Признаки эмоциональной децентрации появляются только к 3 годам в связи с дифференцированием (отделением) себя и партнера как самостоятельных объектов общения и переживания.

На протяжении развития ребенка появляются новые сложные формы социальных переживаний — сопереживание, сочувствие, содействие другому лицу, необходимые для совместной деятельности и общения. Сопереживание — переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним.

Сочувствие — переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого человека.

Содействие — комплекс альтруистических актов, основанных на сострадании, сопереживании и сочувствии.

Данный комплекс социальных переживаний многие исследователи определяют как различные формы протекания эмпатийных переживаний. Таким образом, мы можем рассматривать эмпатию как «постижение эмоционального состояния, проникновение и вчувствование в переживания другого человека»[8; 79].

Старший дошкольный возраст характеризуется специфической формой протекания эмпатийного реагирования. Это связано с преобразованием эмоциональной сферы ребёнка от непосредственного эмоционального реагирования к опосредованной нравственными критериями и отношениями форме эмпатийного переживания.

Содержание эмпатийного реагирования в этом возрасте определяет характер мотивации личности.

На основе этологических исследований эмпатического дистресса как непроизвольного реагирования на болезненные эмоциональные состояния другого в раннем возрасте М.Хоффман выделил симпатический дистресс как осознанную эмоциональную реакцию сочувствия. «Симпатический дистресс» обусловлен собственным эмоциональным опытом негативных переживаний и формируется между 6 и 9 годами (младший школьный возраст).

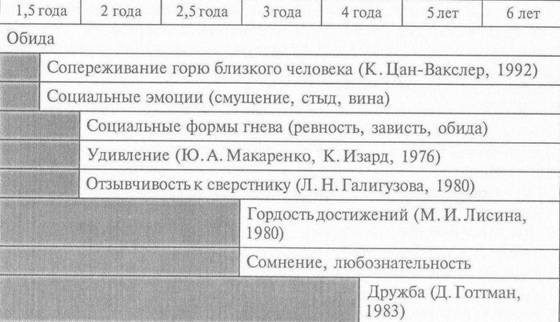

Последовательность появления эмоций и чувств у детей раннего дошкольного возраста (П. Янг).

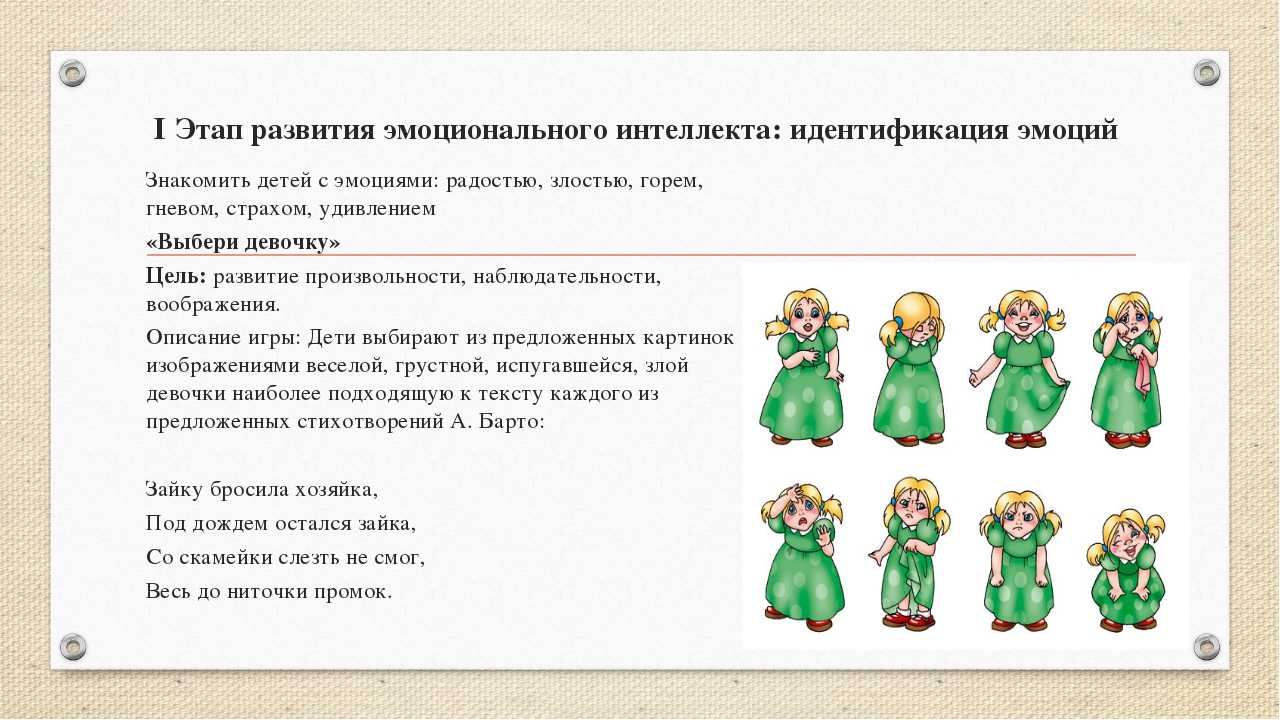

5. Анализ программного содержания по формированию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.

Для определения направлений формирования эмоциональной сферы детей рассмотрим задачи программ: программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» и программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».

Цель программы: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. Рассчитана на детей 3-6лет.

В программе «я-ты-мы» выделяют три основных раздела:

Раздел 1. Уверенность в себе

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды

Раздел 3. Социальные навыки

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей.

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми.

На каждую возрастную группу задачи прописаны по всем трём разделам: см. приложение №2.

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»

Цель программы: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование.

Программа состоит из двух частей:

Часть 1. Работа с дошкольниками (Тренинговая программа «Давайте жить дружно», тренинговая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»)

Часть 2. Работа с младшими школьниками (Коррекционно-развивающая программа «Я учусь владеть собой).

Данная программа направлена на работу с «предметными чувствами».

Первая программа («Давайте жить дружно») позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает безопасное пространство общения, условия для самовыражения, объединяет всех детей совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению сплоченности.

Вторая программа («Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь») помогает осознать те разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их связей с окружающим миром.

Программа представлена в виде подробных сценариев занятий. Авторы подчеркивают, что их разработки могут служить и основой для создания собственных сценариев с учетом потребностей и особенностей каждой конкретной группы, что предполагает обязательный элемент творчества в работе. Программа рассчитана на детей 4-6 лет. [См. приложение №3]

Таким образом, обе программы парциальные и направлены на развитие эмоциональной сферы ребёнка. Программы различаются по возрастам использования. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» рассчитана на работу с более позднего возраста (с 4 лет), но при этом включает часть школьного возраста, что должно обеспечиваться качественной преемственностью программ сада и школы, что вызывает сложности. Программа же «Я-ТЫ-МЫ» полностью дошкольная и начинается с более раннего возраста (с 3 лет). Обе программы очень интересны по содержанию (включают важные рекомендации и интересные, на наш взгляд, детям занятия), программы хорошо разработаны.

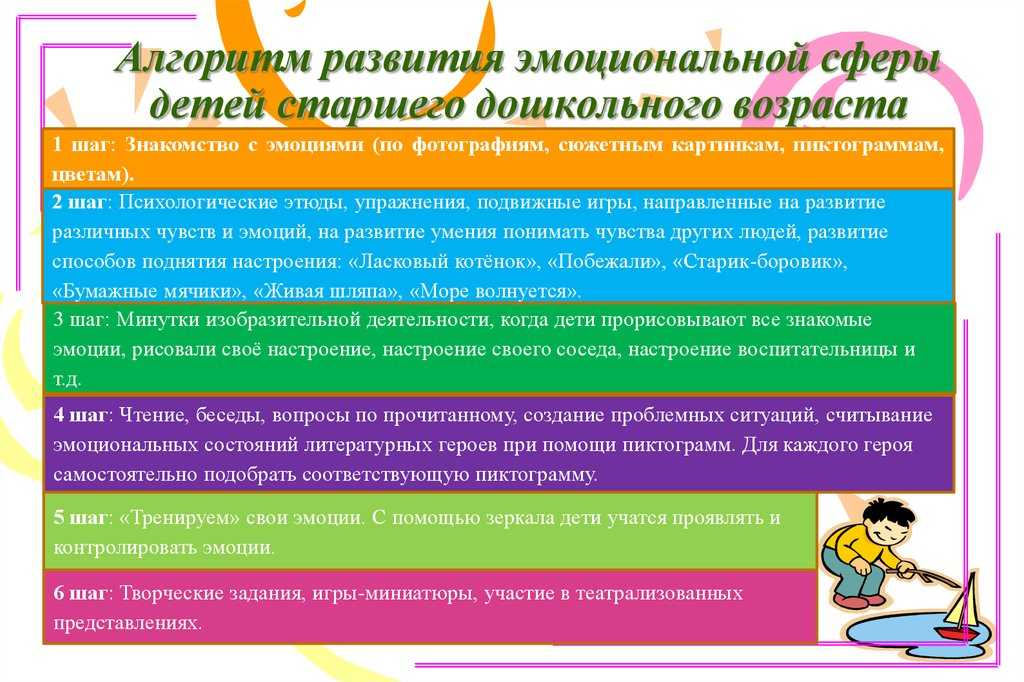

Глава II. Технология формирования эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста

Источник

Социализация в развитии эмоциональной сферы ребенка

Чтобы понравится парню, смейся над любой его шуткой!

скачать видео

Я выучила Возмущение, Страдание и Презрение.

скачать видео

Социализация в развитии эмоциональной сферы ребенка действует по крайней мере в нескольких разных направлениях, и не во всех отношениях результаты этой социализации можно оценить позитивно.

С одной стороны, дети и подростки привыкают переживать и играть в эмоции. Для них переживания становится одним из развлечений, таким же как телевизор и поболтать с друзьями. Детям и подросткам переживать нравится. Даже расстраиваться и обижаться – интереснее, живее и прикольнее, чем не переживать ничего. У детей и подростков много энергии, им переживать так же естественно, как бегать, а не сидеть.

«Я же и так не сильно расстраиваюсь… Что же мне, совсем не переживать?» – за вопросом слышится желание все-таки переживания себе оставить.

Мои дочки в возрасте где-то с 4 до 12 лет в среднем по четыре часа ежедневно играли в отношения и ссоры: устраивали сцены между собой, наезжали друг друга, обижались и мирились. Если мы, как родители, их в этом останавливали, пытались их утихомирить, они смотрели на нас странно «А что вы вмешиваетесь? Нас это устраивает, это наша игра». Они жаловались нам друг на друга, но это тоже было частью игры. Это их воздух, это их поле развития. Они учились ссориться, они развлекались ссорами, и это было частью их жизни и моментом их радости.

Как к этому относиться? С одной стороны — положительно, в подобных играх дети и подростки осваивают многообразие социальных эмоций, оттачивают мастерство их применения. Посмотрите видео из старого советского фильма «Принцесса на горошине» и постарайтесь отследить, сколько эмоций за секунды успевает продемонстрировать юная принцесса: понятно, что за этим мастерством — годы тренировки и репетиций. Глаза, текстовки, и поворот головы, и опустив глаза — все эти детали высочайшего профессионализма.

Можете напрямую попросить девочек-подростков показать, как они умеют строить глазки и мордочки — они обычно с удовольствием показывают. Они не скрывают, что они это учат и репетируют. Надо заметить, что мальчики в этой области подготовлены меньше.

Так или иначе, переживания и игра в переживания становятся привычкой и частью образа жизни, естественным и обязательным. Однако что будет через сколько-то лет, когда юношеский избыток энергии пройдет, а привычка переживать останется? Тоска, обиды и расстройства в душе останутся, а радовать перестанут…

С другой стороны, ребенок с помощью окружающих его взрослых и влияния культуры в целом осваивает чувства, принятые в данном обществе, в частности, приобщается к чувствам дружбы, любви, благодарности, патриотизма и другим высоким чувствам. Именно благодаря социализации происходит у детей развитие собранности и воли, мальчики осваивают роль мужчины и закладывают основы для будущей роли отца, девочки осваивают женские роли, интериоризируют ценности быть женой и матерью, осваивают необходимые для этого навыки.

При этом, для успешного налаживания социальных контактов в ближайшем детском окружении ребенок усваивает нормы эмоционального реагирования, которые нередко оказываются ниже того уровня, которым он владел до вхождения в детский коллектив. В этом случае социализация парадоксально оборачивается деградацией культурного развития ребенка. Действительно, к окончанию школы ребенок освоил уже основное богатство эмоциональной палитры, основы эмоциональной культуры: он уже умеет дружить, надеяться, печалиться и тосковать, восхищаться и впадать в отчаяние, любить и страдать. С другой стороны, итог эмоционального развития ребенка парадоксален: освоив высочайшее мастерство во владении эмоциями, начиная со школьного возраста у детей происходит последовательная деградация, отказ от мастерства, наработка шаблонности.

Шаг за шагом происходит отказ от свободы выбора эмоций, от осознанности своих эмоций, от ответственности за свои эмоции, происходит отказ от произвольности в управлении эмоциями. Дети выкидывают ключи эмоций, делают эмоции непроизвольными. По крайней мере в области эмоций дети возвращаются к детской позиции в жизни, отучаются быть личностью и Автором, учатся быть только организмом и Жертвой: жертвой внешних обстоятельств, жертвой собственных эмоций.

Если это происходит с нами, наши эмоции становятся тем, о чем пишут в энциклопедиях и психологических словарях: «Эмоции — это субъективные реакции на воздействие внутренних и внешних раздражителей↑». Верно — в результате многолетней работы мы научились быть эмоциональными автоматами, наши эмоции теперь вызываются не нами, а обстоятельствами.

Сколько же творчества надо каждому ребенку, чтобы превратить свои живые эмоции в такие шаблонные и неуклюжие реакции?

Источник

Социализация в развитии эмоциональной сферы ребенка

Эмоциональное воздействие

Секрет воспитания дошкольника с помощью эмоционального воздействия заключается в том, чтобы не подавлять эмоции ребёнка, а направлять их в нужное русло.

Если малыш посещает детский сад, то его эмоциональное становление будет более эффективным, так как он будет находиться в обществе сверстников и вместе с ними постигать новое, учиться общаться с ними.

Работу по эмоциональному совершенствованию дошкольников нужно проводить в двух направлениях:

- формирование умения распознавать и сравнивать эмоции: весело, скучно, грустно, спокойно, страшно, интересно и пр.

- формирование умения правильно выражать эмоции и определять эмоции, переживаемые окружающими.

Эмоциональное воздействие на ребёнка осуществляется следующими средствами:

- сюжетно-ролевые игры

- психогимнастические игры

- подвижные игры

- коммуникативные игры

- игры и задания на развитие произвольности

- игры для развития воображения

- игровые упражнения

- мимические этюды

- прослушивание музыки и обсуждение её

- чтение сказок и рассказов

- знакомство с живописью.

В ходе занятий малыш будет переживать разные эмоциональные состояния, будет пытаться говорить о том, что чувствует, познакомится с опытом таких же ребятишек, благодаря чему он станет лучше понимать себя и окружающих.

Диагностика

Основные диагностические методы эмоциональной сферы детей:

- тестирование

- наблюдение

- опрос

- беседа

- анкетирование

- анализ образцов детского творчества (рисунков).

Проводя наблюдение за дошкольником, обратите внимание такие факторы, как эмоциональный фон, настроение, степень выраженности эмоций, уровень эмоциональной подвижности. Наблюдая, можно легко заметить, насколько богат эмоциональный фон ребёнка, умеет ли малыш контролировать свои эмоции, присуща ли ему эмоциональная неустойчивость

Используя один из методов диагностики или в комплексе, можно выяснить:

- насколько адекватна реакция дошкольника на явления

- как он воспринимает и интерпретирует состояния и настроения других людей

- широту диапазона эмоций, которые ребёнок понимает и переживает, глубину его переживаний, способы передачи эмоций с помощью речи;

- адекватно ли проявление эмоций при общении.

Указанные методики могут использовать как профессиональные детские психологи, так и воспитатели детских садов.

Особенности детских эмоций

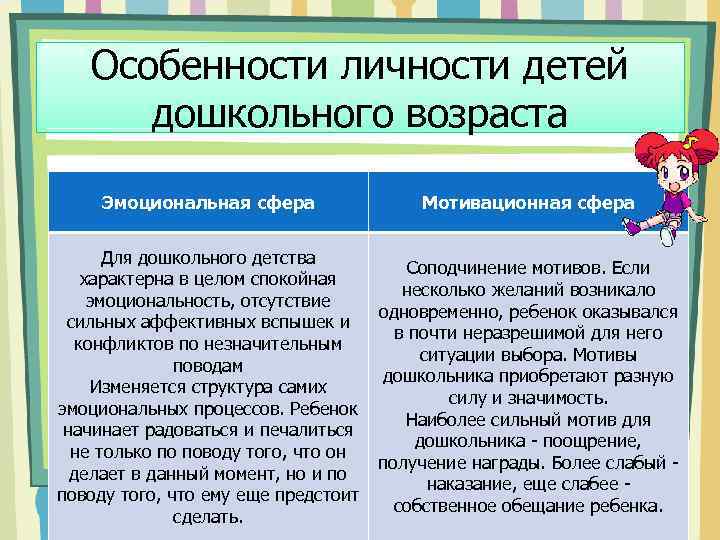

Эмоции развиваются поступательно, в связи с общим развитием ребенка, появлением у него новых навыков, потребностей, мотивов, социального опыта.

В общем понимании в дошкольном возрасте выделяют следующие особенности эмоционального развития.

- Ребенок учится социальным способам выражения своих чувств, чему способствует расширение сферы его общения (родители – родственники – соседские дети – коллектив детского сада).

- Появляется эмоциональное предвосхищение: ребенок учится понимать, какие чувства вызовут его действия у других, к какому результату это приведет.

- Развиваются чувства: постепенно они становятся все более осознанными, произвольными, разумными, внеситуативными.

- Начинают формироваться интеллектуальные, нравственные, эстетические чувства.

Если говорить более подробно, то условно эмоциональное развитие малыша можно разделить на 2 этапа.

До 3 лет большинство эмоций обусловлено потребностями ребенка, способы выражения их довольно примитивны (в основном это выражение лица, смех или слезы). Такие эмоции направлены на удовлетворение основных инстинктов (питания, самосохранения). В этот период появляются первые неустойчивые представления об окружающей действительности, формируется отношение к близким людям

Появляется первая социальная форма гнева – ревность (или зависть) ребенка, проявляемая по отношению к другим детям, если его мама уделяет им внимание. В том числе – младшим детям в семье

Если ребенок на этом этапе лишен возможности полноценного выражения своих эмоций, его эмоциональная сфера не развивается.

С 4 до 6 лет биологические потребности сохраняются, но ребенок постепенно учится контролировать свое эмоциональное состояние (например, немного потерпеть, если голоден). Под непосредственным влиянием окружающей среды начинают формироваться высшие нравственные эмоции. Ребенок учится оценивать действия окружающих (хорошо или плохо). Эмоции становятся менее импульсивными. У ребенка появляются устойчивые чувства к родным и окружающим (любовь, привязанность, дружба).

Особенности эмоционального развития ребёнка дошкольного возраста

Проблема современности в том, что многие дети имеют проблемы в эмоциональном развитии, а именно — не умеют откликаться на чувства и состояния других, неадекватно реагируют на многие вещи. Сегодня лучшими друзьями в ребёнка являются телевизор и компьютер, смартфон и планшет, а любимейшие занятия — просмотр мультфильмов и компьютерные игры. В результате подобного образа жизни дети меньше общаются и с взрослыми, и со сверстниками; дошкольники не внимательны и нечувствительны к окружающим, не умеют контролировать и уместно проявлять эмоции. А ведь общение значительно обогащает жизнь, делая её яркой, наполненной эмоциями и впечатлениями.

Дошкольный период — достаточно короткое время жизни человека

Поэтому важно именно в это время заложить хорошие основы личности. Немаловажным является эмоциональное развитие ребёнка, которое имеет свои особенные характеристики

Когда ребёнку 1-3 года, то его эмоциональная сфера характеризуется:

отсутствием эмпатии

характерными эмоциональными реакциями, связанными с его желаниями

неумением выбирать и принимать решения

эгоцентризмом

зарождением самосознания (малыш начинает узнавать своё отражение в зеркале, отзываться на имя, пытается быть самостоятельным, начинает употреблять местоимение «я»

завышенной самооценки (Я — хороший)

не умением видеть последствия действий

важностью для ребёнка оценки взрослого, реакции не неё.

В возрасте 4-6 лет эмоциональная сфера ребёнка характеризуется:

- более спокойным эмоциональным фоном восприятия

- проявлением эмоций по цепочке «желание, представление, действие, эмоция»

- более управляемыми эмоциональными процессами

- развитием эмоционального предвосхищения (ребёнок старается предвидеть будущий результат и то, как его оценят)

- появлением аффективных реакций

- появлением новых мотивов для деятельности

- способностью оценивать своё поведение.

Ребёнок 4-5 лет — это маленький человек, обладающий достаточно разнообразным спектром эмоций. Его чувства и переживания связаны, по большей мере, с атмосферой в семейном кругу. Новые умения и интересы способствуют появления целого спектра разнообразных эмоций ребёнка, а также потребностей и мотивов. У дошкольника постепенно усложняется гамма эмоций и чувств: он уже может чувствовать не только радость или страх, но и ревность, грусть, жалость, гнев, бодрость, нежность, застенчивость, удивление, удовольствие и т. д. Дошкольник уже может выражать чувства, применяя разную интонацию и мимику.

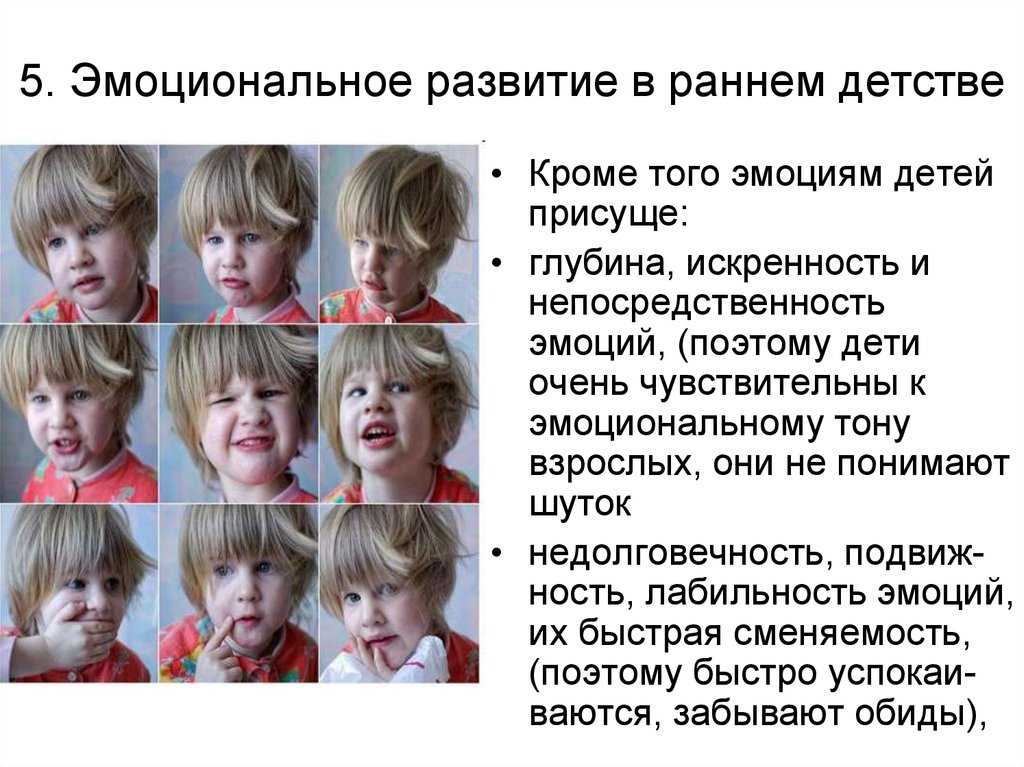

Особенности развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста:

- они ещё не могут управлять своими эмоциями, переживаниями

- они осваивают социальные формы проявления чувств

- чувства и эмоции у них становятся более разумными и произвольными

- у дошкольников начинают формироваться высшие чувства (эстетические, нравственные, интеллектуальные).

Смотрите видео о важности эмоционально-чувственного воспитания человека

https://www.youtube.com/watch?v=d8AlzlD7nnUVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Эмоционально-чувственное воспитание человека. (https://www.youtube.com/watch?v=d8AlzlD7nnU)

Если пожелаете узнать, в какой степени у вашего ребёнка развиты те или иные эмоции и чувства, рекомендуем прибегнуть к методам диагностики эмоциональной сферы ребёнка.

Формирование эмоциональной сферы

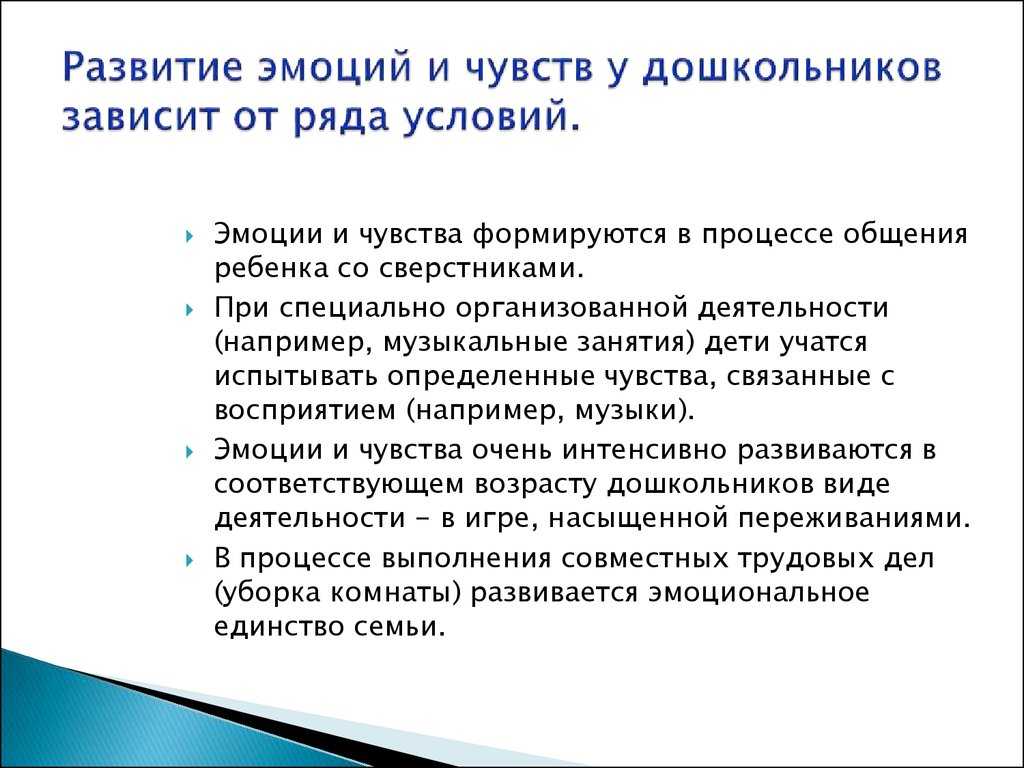

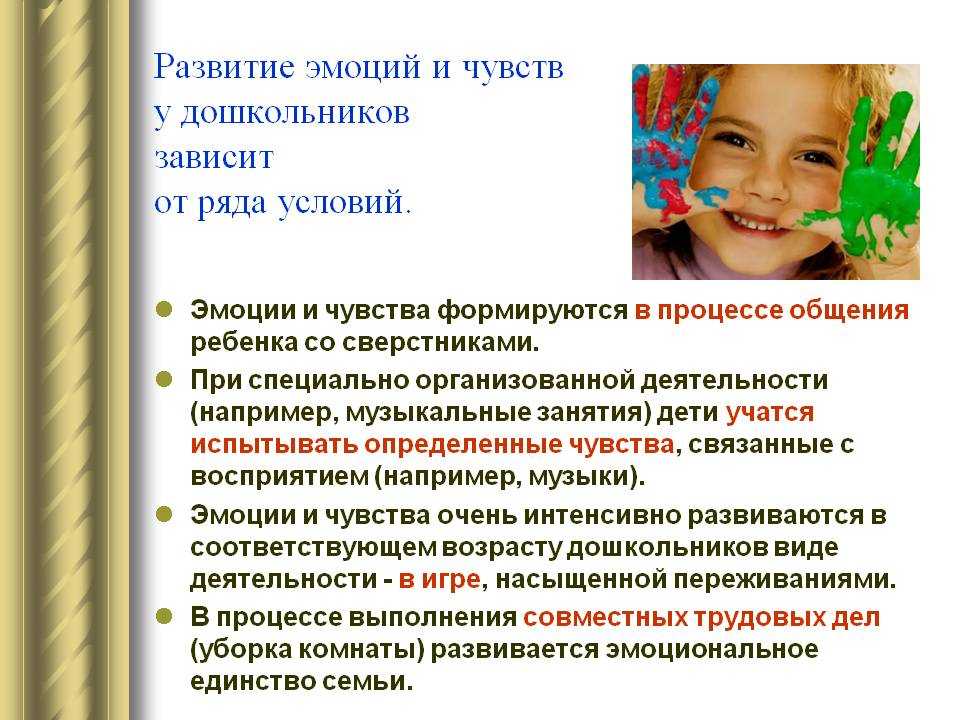

Формирование эмоций и чувств у дошкольников зависит от условий:

- Дошкольник должен общаться со сверстниками: именно в общении формируются чувства и эмоции.

- Нужно организовывать целенаправленную деятельность, способствующую развитию эмоций и чувств (прослушивание музыки, музыкальные занятия, чтение).

- Развивать эмоции и чувства у дошкольников лучше всего с помощью их основного вида деятельности — игры.

- Трудовая и творческая деятельность помогает формированию эмоциональных переживаний: радости от успеха, вдохновению, сочувствию усилиям сверстников, чувству удовлетворения или недовольства результатом.

Компоненты успешного формирования эмоциональной сферы дошкольника:

- Правильная организация режима ребёнка, комфортная для него.

- Активизация двигательной деятельности малыша, его физического развития (утренняя зарядка, подвижные игры, физкультминутки).

- Игры (ролевые, сюжетные, дидактические, коммуникативные и проч.).

- Знакомство с искусством и самостоятельное творчество.

- Чтение и обсуждение сказок.

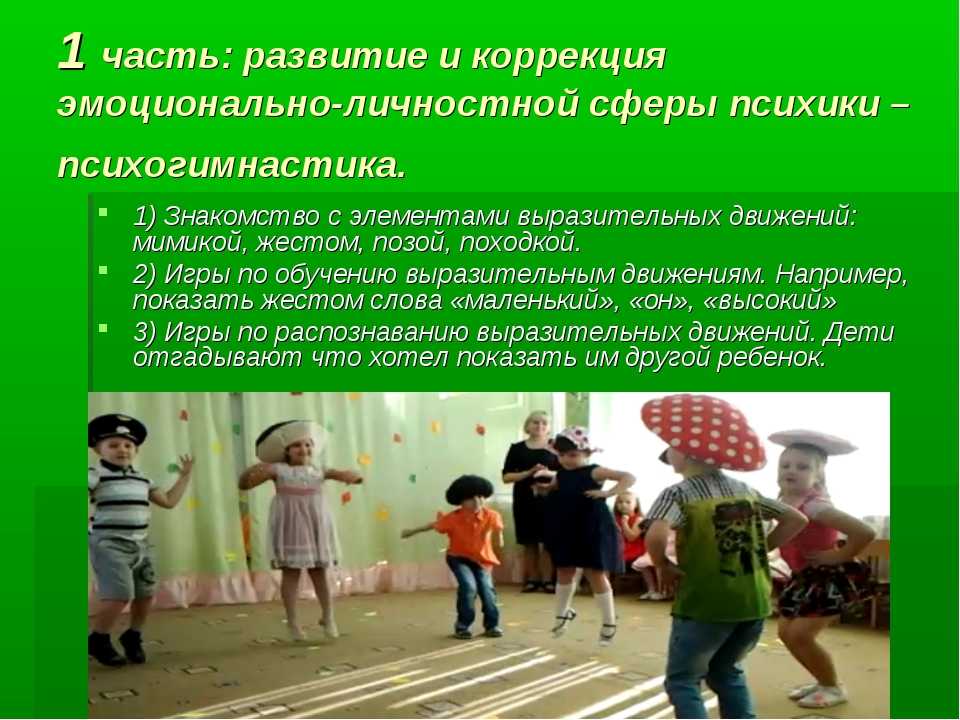

- Психогимнастика (эмоциональные этюды, мимика, пантомимика).

- Организация совместной деятельности детей.

- Задания с использованием наглядных пособий.

Эмоции — это основа благополучного душевного состояния ребёнка, его успешного общения, развития и дальнейшей жизни. Малыш реагирует на окружающий мир с посредством эмоций. Поэтому нужно развивать эмоциональную сферу ребёнка с раннего возраста с помощью разных видов воздействия, отдавая предпочтение игровым методам.

Эмпатия у детей

Важнейшим компонентом эмоционального развития ребёнка дошкольного возраста является развитие эмпатии, а именно — способности к сочувствию и пониманию переживаний и эмоций других людей. Ребёнок, у которого развита эмпатия, всегда войдёт в положение того или иного человека и предложит ему свою помощь.

Формирование эмпатии у дошкольника — это залог успешного обучения в школе, его лёгкой социализации, беспроблемного общения

Хотя бы поэтому родителям обязательно следует уделять внимание развитию эмпатии наряду с развитием интеллектуальных, коммуникативных, познавательных, творческих и других способностей малыша

Советы по развитию эмпатии:

- Создайте в семье тёплую атмосферу, где будет царствовать любовь и взаимопонимание.

- Разбирайте с ребёнком разные жизненные ситуации.

- Знакомьте малыша с принципами существования в обществе.

- Объясняйте, как правильно поступать с людьми в разных ситуациях.

- Поясняйте, какие последствия может нести то или иное поведение людей.

- Развивайте у малыша позитивные социальные черты характера: оптимизм, доверие, прощение, солидарность.

- Учите малыша делать полезные поступки, помогать другим. Не забывайте о похвале.

- Сопереживайте ребёнку, общайтесь с ним о том, что он чувствует.

- Развивайте ребёнка эмоционально: обсуждайте тематические изображения и фотографии, изображайте эмоции перед зеркалом, играйте в эмоциональные игры.

- Будьте для ребёнка примером для подражания: придерживайтесь тех же принципов, которым вы обучаете малыша.

Источник