Эмоциональная информация

Эмоциональная информация, характеризующая

эмоциональное состояние индивида в процессе общения (радость, печаль, гнев, страх, удивление, различные сложные чувства) является одной из важнейших. С.Л. Рубинштейн писал: «Для подлинного понимания не только текста речи, но и говорящего, не только абстрактного «словарного» значения его слов, но и того смысла, который они приобретают в речи данного человека в данной ситуации очень существенно понимание эмоционально-выразительного подтекста, а не только текста» (Рубинштейн, 1976).

Следует различать направленность эмоциональной экспрессивности говорящего: а) на партнера (партнеров) по общению, б) на предмет разговора, в) на самого себя, что, естественно, предполагает совершенно различный психологический характер воздействия выражаемой эмоции на коммуниканта и соответственно его реакцию. Восприятие эмоциональной информации зависит от степени выраженности эмоции в голосе и ее вида. Исследования показали большую надежность адекватного восприятия таких эмоций, как гнев и страх по сравнению с эмоцией радости. С эволюционно-историческои точки зрения это можно объяснить большей социально-биологической значимостью эмоций гнева и страха (как сигналов угрозы и опасности) по сравнению с эмоцией радости (как сигнала комфорта и удовольствия). С акустической точки зрения эмоции гнева и страха закодированы более выразительными и надежными средствами, чем эмоция радости (Морозов, 1977). Существенно различны индивидуальные способности людей к восприятию эмоциональной информации.

32. Эмоциональный слух.

Для характеристики эмоциональной

импрессивности, т.е. способности человека к адекватному восприятию эмоциональной информации предложено понятие эмоциональный слух (Морозов, 1985, 1988, 1991, 1993, 1994). Если фонетический речевой слух обеспечивает способность человека воспринимать вербальное смысловое содержание речи, то эмоциональный слух (ЭС) — это способность к определению эмоционального состояния говорящего по звуку его голоса. В музыкальном искусстве ЭС — это способность к адекватному восприятию и интерпретации тонких эмоциональных оттенков музыкальных звуков.

В теоретическом плане ЭС определен как сенсорно-перцептивная часть системы невербальной коммуникации, специализированная к адекватной оценке эмоциональной информации в звуковой форме. В отличие от речевого слуха, центр которого расположен в левой височной зоне мозга (центр Вер-нике), центр эмоционального слуха расположен в правой височной области. Нарушение этой зоны (например, при инсульте и др.) приводит к неспособности адекватно воспринимать и узнавать знакомые мелодии, голоса, эмоциональную интонацию речи (Балонов, Деглин, 1976; Бару, 1977).

32.1. Тест на эмоциональный слух.

Для оценки индивидуальных и типологических различий среди людей по степени развитости ЭС разработаны автором специальные психоакустические тесты, представляющие собой наборы эмоционально окрашенных фрагментов звуковой речи, пения, музыки, полученные с участием профессиональных актеров, певцов, музыкантов (Морозов, 1985, 1991, 1993, 1904; Morozov, 1996; Морозов, Жданов, Фетисова, 1991; Морозов, Кузнецов, Сафонова, 1994; Фетисова, 1991,1994; Серебрякова, 1994,1995 и др.).

Искусство и наука общения невербальная коммуникация 45

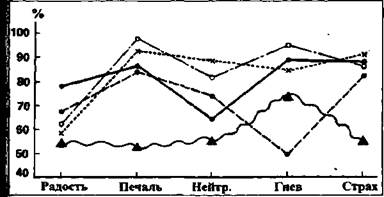

Рис. 8. Язык эмоций независим от смысла слова. Одним из доказательств этого является способность человека — актера, певца, музыканта — выразить эмоции при произнесении (или пении) не только фразы со словами, но вокализации ее без слов (вокализ на мелодию фразы «Спи дитя мое»), при пении одной гласной на одной ноте и даже при помощи звука скрипки. В последнем случае скрипачу давалось задание выразить радость, гнев, страх и т. д. при игре отрывка из Рондо капприччиозо Сен-Санса. По вертикальной шкале — вероятность правильного восприятия слушателями разных эмоций (%) (По Морозов, 1989).

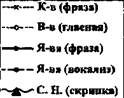

Рис. 9. Эмоциональный слух — способность воспринимать эмоциональные оттенки чужого голоса — неодинаков у разных людей. Высота масштабных столбиков на графике показывает вероятность правильного определения характера выражаемой голосом эмоции. Категории слушателей обозначены цифрами: 1 — школьники 1-го класса; 2 — школьники 2-го класса; 3 — взрослые; 4 — школьники 5-го класса; 5 — ученики начальных классов детской музыкальной школы; 6 — вокальный ансамбль «Тоника»; 7— студенты-вокалисты консерватории. Штриховыми линиями обозначены «лимиты» — пределы индивидуальных различий среди слушателей каждой категории (По Морозов, 1983).

Искусство и наука общения невербальная коммуникация А1

Процедура исследования позволяет с достаточно высокой степенью объективности выявить способность любого человека к адекватному восприятию эмоциональной интонации и количественно оценить эту способность в баллах, точнее, в процентах правильной идентификации всех прослушанных индивидом эмоционально окрашенных фрагментов речи, пения, музыки. Преимущество подобных невербальных тестов над вербальными тестами-опросниками,

доминирующими в психологической науке, состоит в том, что с их помощью можно получить более адекватные оценки способностей и свойств обследуемых людей, в частности, их эмоционально-эстетического восприятия.

Среднестатистический нормальный индивид обладает эмоциональным слухом на 60-70 баллов. Но встречаются люди с эмоциональным слухом всего лишь на 10-20 баллов, что можно характеризовать как эмоциональную тугоухость или даже глухоту, обнаруженную, в частности, у детей, воспитывающихся без родителей в детском доме (по исследованию А.Х. Пашиной, 1991), у лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией (по исследованию Е.И. Серебряковой, 1995). С другой стороны, имеются обладатели сверхвысокого эмоционального слуха (до 90-95 баллов) среди музыкантов, дирижеров хоров, вокалистов, ведущих артистов балета (Фетисова, 1991). Дети 1-2 классов общеобразовательной школы имеют эмоциональный слух от 26% до 73%, в среднем 45-60% (баллов).

Исследования показали статистически надежную корреляцию ЭС с такой психологической характеристикой как эмпатия (тестируемой по опроснику Меграбяна), высокую повторяемость результатов тестирования аналогичных возрастных и профессиональных групп людей (Морозов, 1994), что свидетельствует о валидности и прогностичности теста на ЭС.

322. Исследования эмоционального слуха у «художников» и «мыслителей».

Были проведены сравнительные исследования особенностей восприятия эмоциональной информации речи (как важнейшей составляющей невербальных средств общения) у людей, принадлежащих к двум различным категориям (по критерию художественный— мыслительный типы): а) абитуриентов Московской государственной консерватории 1997г., (91 чел.— «художники») и б) студентов Московского государственного социального университета), (39 чел. -«мыслители»).

Способность к восприятию эмоциональной информации речи исследовалась с применением разработанного автором теста на эмоциональный слух (см. § 3.2.1.).

Сравнительные уровни эмоционального слуха (%)

«художников» и «мыслителей» при восприятии

| Категория обследован ттых | Среда М,% | ЭС к восприятию разных эмоций, % | ||||

| радост ь | печаль | гнев | страх | Нейтр | к-т вар.% | |

| АбитМГК | 73.4 | 83.3 | 63.9 | 69.2 | 68.9 | 7.2 |

| Студ МГСУ | 53 8 | |||||

| Разница | 4.4 | -06 | 15.4 | 6.5 | 4.1 | — |

В результате было установлено:

— Представители художественного типа личности -абитуриенты МГТС — имеют в целом более высокий эмоциональный слух (73,4±3,85) по сравнению с представителями мыслительного типа— студентами МГСУ (66,1 Н2 8).

Искусство и наука общения: невербальная коммуникация 49

Различие статистически достоверно при вероятности нуль-гипотезы по критерию СгьюденгарО,04.

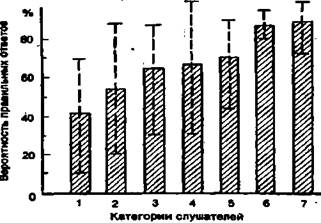

— Гистограмма распределения числа обследованных респондентов как функция уровня адекватности восприятия эмоционального контекста речи (ЭС) у «художников» существенно сдвинута в сторону более высоких уровней ЭС (см. рис. 10). Анализ гистограммы показывает, что общее число «художников» с высоким ЭС (свыше 80%) составляет 39,6% от численности всего коллектива, а этот же показатель у «мыслителей» равен всего лишь 12,8%, т.е. на 26,8% меньше, чем у представителей художественного типа Вместе с тем в коллективе «мыслителей» число лиц с низким ЭС (ниже 60%) составляет 17,9%, а у «художников» всего — 5,5%.

Рис. 10. Сравнительные гистограммы распределения числа обследованных (в %) «художников» и «мыслителей» по уровням эмоционального слуха (ЭС, %)

Существенные различия между «художниками» и «мыслителями» обнаруживается и при сопоставлении профилей

ЭС, т.е. особенностей восприятия различных эмоциональных контекстов речи (см. табл.). Как показал анализ, у представителей художественного типа наблюдаются более высокие уровни восприятия отдельных эмоций (радость, печаль, гнев, страх, нейтраль) и в целом меньшая неравномерность профилей ЭС (коэффициент вариативности 7,2%), т.е. почти в два раза меньше, чем у «мыслителей» (13,6%). У представителей мыслительного типа оказывается сильно заниженной чувствительность к восприятию «гнева» (53,8%) по сравнению с «художниками» (69,2%); в целом на 15,4% ниже, что и приводит к значительному увеличению коэффициента вариативности восприятия разных эмоциональных красок (13,6%).

Таким образом, в целом представители художественного типа личности отличаются от мыслительного более высокой эмоциональной импрессивностью (высоким уровнем ЭС) и большей адекватностью восприятия разных эмоциональных контекстов речи. Введённый нами новый показатель ЭС — коэффициент вариативности (б/М*100%) уровня восприятия разных эмоций — может быть использован в комплексе с другими показателями в качестве одного из критериев принадлежности респондента к

художественному типу личности, что немаловажно при профотборе и социальной профориентации людей.

Источник

Особенности эмоциональной информации

Эстетические эмоции представляют собой частный случай всякой эмоциональной активности человека, а информация эстетических эмоций лишь частный случай любой эмоциональной информации. Так же как речь — явление более широкое — служит предпосылкой для художественной литературы, так и эмоциональная активность человека оказывается одной из физиологических предпосылок для его эмоционально-эстетической деятельности. Обратим внимание на ее элементы и рассмотрим несколько простейших примеров эмоционального сообщения (не считаясь с его эстетическим значением).

«До чего здорово! Мировая картина! Нет, ей-богу! Честное слово!» — восклицает, например, кинозритель. Подобное восклицание позволяет судить об интенсивности его впечатления и не дает возможности установить, что именно взволновало человека. Пересказ киновпечатления обычно воодушевляет более рассказчика, чем слушателя. Этот банальный пример представляется поучительным. Принципиальная сторона подобного явления характерна почти для каждого эмоциональною восклицания. Характерна она и для брани.

Бранные вопли, гневные или восторженные, всегда информируют окружающих о возбуждении собеседника, хотя их текст обычно не имеет содержательной фабулы.

Возникающие в момент возмущения или гнева бранные восклицания подлежат не эстетической, а этической оценке и заслуживают, понятно, осуждения. Мы хотим только отметить, что брань демонстрирует очень доступный и примитивный способ неадекватного возмещения речевых возможностей в момент эмоционального возбуждения. Как легальные, но бессодержательные восклицания типа: «Вот это да!», «Здорово!», «Ей-богу!» и т.п., так и бранные возгласы часто вырываются в тех случаях, когда волнующие обстоятельства не удается облечь в полноценную словесную форму, изоморфно выражающую предмет волнений. Причину таких форм речи обычно относят за счет ее индивидуальной ограниченности. Предполагается, что если культура устной речи у данного субъекта была бы достаточно высокой, то он не стал бы прибегать к набору восклицаний, а нашел бы адекватную вербальную формулу, то есть сумел бы посредством правильной речи объяснить, чем он взволнован. Подобные представления, однако, нельзя признать удовлетворительными.

Множество примеров доказывает, что человек может владеть речью, избегать бранных слов и индифферентных восклицаний и все же быть неспособен передать окружающим волнующие его обстоятельства. Культура речи сама по себе, так сказать, автоматически не обеспечивает эмоциональной информации. Это положение вряд ли требует специальных доказательств.

— словесная эмоциональная реакция явление достаточно частое,

— ее простые проявления легко информируют окружающих о состоянии возбуждения субъекта,

— простые эмоциональные восклицания не дают возможности слушателям воспроизвести картину «движения чувств» человека,

— такую картину автоматически не обеспечивает и протокольно точная и корректная речь.

Почему адекватная эмоциональная информация оказывается такой трудной? Почему обычная (рациональная) речь, вполне пригодная для делового, бытового и научного общения, оказывается вдруг недостаточной, когда предметом информации становится «сфера чувств»? Почему научные положения поддаются сообщению «без потерь», а эмоциональные оттенки художественного произведения оказываются такими хрупкими и могут легко утрачиваться в процессе передачи? Почему упрощенный и сокращенный пересказ позволяет нам понять и оценить законы Ньютона, но не дает возможности ни понять, ни оценить трагедии Шекспира? Почему при переводе с одного языка на другой научная информация будет стопроцентной, если только перевод составлен грамотно, но эмоциональная информация литературного произведения может быть частично или полностью потеряна, несмотря на идеальное соблюдение всех грамматических правил? Все эти вопросы касаются явлений таких частых и привычных, что они порой не вызывают нашего удивления и не заставляют задумываться об их сущности. Проблема все же существует и требует своего решения.

Поскольку эмоциональная информация не может быть достигнута средствами «обычной речи» и требует «особого языка», то нужно признать, что:

— существуют некие факторы, ограничивающие возможности «обычного языка»;

— потребность высказаться не всегда соответствует возможностям «обычного языка»;

— существуют способы, позволяющие в большей или меньшей степени преодолеть недостаток эмоциональной выразительности обычной речи и значительно увеличить объем информации.

Проблема, следовательно, касается «особого языка», который используется в искусстве. Эта проблема затрагивает область эстетики, но может быть предметом анализа на уровне лингвистики, семантики, гносеологии или на уровне теории информации. Наша задача рассмотреть эту же проблему на уровне физиологии. Поскольку функция речи обеспечивается центральной нервной системой, то следует попытаться установить, какие физиологические факторы ограничивают возможности эмоционального сообщения посредством «обычного языка» и что позволяет «особому языку» искусства компенсировать эту ограниченность и осуществлять эмоциональную информацию.

Источник