Смена настроения при гепатите с

Хронические и острые печеночные заболевания могут определять и они разные вегето-висцеральные расстройства на расстоянии, в других аппаратах, а также психические и нервные расстройства, в состоянии создавать затруднения в интерпретации и проводить к ошибкам в диагнозе. Это давно известный факт. Понятие намного расширилось, когда в нозологию вошло представление о печеночной недостаточности (Куплен, Якобе, Рапель, Обель, Гельма, Клиппель и др.) и вновь актуализировано и переоценено в последние десятилетия исследованиями, вызванными большим размахом хронических и острых гепатитов.

При вирусном остром гепатите могут появиться разные расстройства: яевровегетативные, сосудистые, пищеварительные, мочевые, половые, нервные и психические. Были описаны, как возможные симптомы: астения, беспокойство, тревога, неуверенность, сосудодвигательные и потоотделительные расстройства, головные боли (особенно при физическом усилии), мышечные и суставные боли, мышечное вздрагивание, ощущение дыхательного затруднения, предсердечное стеснение, желудочное напряжение; также и депрессивное состояние, склонность к уединению, чувство страха, расстройство внимания.

Важен факт, что подобные расстройства могут появиться и при легких или средних формах эпидемического гепатита, без недостаточности печени, будучи связаны, с одной стороны, с повреждениями вызванными гепатическим вирусом вне печени (в брюшных симпатических узлах, в центральной нервной системе, в гипоталамусе, бульбусе, висцеральных нервных клетках и т.д.), а, с другой стороны, особой невропсихической и вегетативной реактивностью этих больных (как это следует из разработок многих исследователей, среди которых, у нас Брукнер, Рункан).

Также важен факт, что иногда эти расстройства могут быть вызваны в рамках безжелтушных острых гепатитов, следовательно их труднее диагносцировать и они могут породить ошибки интерпретации, направляя к другим диагнозам, а не к действительному; или же могут показаться предвестниками, началом гепатита Боткина, определяя и в этом случае ошибочные диагнозы, до того дня, когда появится желтуха и гепатит раскроет свое лицо, объясняя странные, до того необъяснимые расстройства.

В медицинской литературе описаны и мы тоже встречали такие случаи, некоторые время означенные ярлыком, как грипп, гастрит, дуоденит, ревматизм, неврастения и даже острый психоз, из-за невромышечных болей, астении, желудочно-кишечных расстройств, психических нарушений, с которыми они вышли на сцену или которые составляли преобладающие клинические явления, до появления желтухи (иногда весьма позднего).

Приведены формы острого гепатита Боткина с невропсихическим дебютом (Гаврилэ, Глигоре, Дину) или же с клинической картиной, наслаиваемой на картину астенического невроза (Дину, Ботез), в особенности по причине выраженной адинамии и астении. Затем было отмечено появление, эвентуально, на этой основе или независимо от нее, некоторых возбуждающих явлений истерического и даже маньякального типа или явлений обнубиляции, способных довести до ошибочного диагноза психических заболеваний. (Были даже опубликованы наблюдения больных, которые в период инвазии гепатита были сначала направлены в психиатрическую больницу с психопатическим диагнозом).

Но даже если эти вегетовисцеральные формы — извращенные или невро-психические — гепатита Боткина могут создавать неясность, замешательство, диагностические ошибки, они обычно выясняются в определенный момент развитием основной болезни, сбрасывающей, в конце концов, с себя маску. Все же, чтобы избежать ошибок (которые, как мы видели, могут привести к терапевтическим мерам, не только несоответствующим, а даже вредным) хорошо иметь в виду и этот источник ошибок, предполагать его возможность особенно в период эпидемии вирусного гепатита или же в случае гепатогенной конъюнктуры.

Источник

Анализ побочных эффектов противовирусной терапии хронического гепатита С

Актуальность. Проблема этиотропного лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС), несмотря на большое количество исследований, по-прежнему остается актуальной и до конца не решена.

Эффективность лечения по данным разных исследователей не превышает 46-51% у больных ХВГС с 1-м генотипом и 70-80% у больных ХВГС с не 1-м генотипом 3. Так же ограничивают их применение высокая стоимость препаратов и большое количество побочных эффектов от проводимой терапии. Целью проведения этиотропной терапии ХВГС является подавление вирусной репликации, эрадикация вируса из организма и, соответственно, прекращение инфекционного процесса. Даже отсутствие вирусологического эффекта при специфической терапии приводит к замедлению прогрессирования заболевания, стабилизации или регрессии патологических изменений в печени, предупреждению формирования цирроза печени и первичной гепатоцеллюлярной карциномы, а также повышению качества жизни.

«Золотым стандартом» терапии ХВГС, является комбинация стандартного рекомбинантного α2 интерферона короткого действия и рибавирина, или комбинация пегилированного интерферона и рибавирина [1,4].

Оценку эффективности специфического лечения осуществляют на основании нескольких критериев: вирусологического (исчезновение рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса из сыворотки крови), биохимического (стойкая нормализация уровня ферментов печени) и морфологического (уменьшение индекса гистологической активности и стадии фиброза).

В целом около 5% больных [1,5] вынуждены отказаться от специфического противовирусного лечения в начале курса из-за многочисленных побочных эффектов, а 20% не доводят его до конца.

Побочные эффекты интерферона (ИФН) и рибавирина иногда вынуждают временно или постоянно снижать их дозы или отменять препараты. Некоторыми исследователями [5] показано, что для достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО) необходимо получение не менее 2/3 дозы ИФН и рибавирина, поэтому эффективность комбинированной противовирусной терапии (КПВТ) напрямую зависит от наличия побочных эффектов и возможностью их коррекции.

Некоторые побочные эффекты не требуют медикаментозной терапии, так как носят легкий или среднетяжелый характер, другие — тяжелый и угрожающий жизни характер, при этом необходима специфическая коррекция. Как правило, после окончания терапии большинство побочных эффектов полностью исчезает без применения симптоматической терапии.

Проблема побочных эффектов на фоне проводимой КПВТ остается до конца не изученной, несмотря на проведенные многочисленные исследования.

Основными побочными явлениями, описанными в литературе, являются: гематологические изменения; гриппоподобный, диспепсический, неврологический и астеновегетативный синдромы; аутоиммунные поражения; снижение массы тела; выпадение волос; огрубение кожи; аллергические реакции различной степени выраженности; местная реакция в области введения интерферонов.

Таким образом, проблема побочного действия комбинированного противовирусного лечения ХВГС, его влияние на достижение УВО является актуальной в настоящее время.

Целью данного исследования было изучение побочных явлений КПВТ в зависимости от схемы лечения, сопутствующих заболеваний, влияние на достижение УВО. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: оценить переносимость КПВТ пациентами с различными схемами терапии, выявить частоту побочных эффектов КПВТ и взаимосвязь их с достижением УВО.

Материалы и методы. В исследование были включены 50 пациентов с установленным диагнозом ХВГС, которые получали КПВТ. Диагноз был подтвержден согласно общепринятым методикам.

Из исследования исключались пациенты с микст-инфекцией (вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция) а так же наличием сопутствующей патологии печени (первичный билиарный цирроз, болезнь Вильсона-Коновалова, синдром Бадда-Киари, гемохроматоз, аутоиммунный гепатит, дефицит альфа-1 антитрипсина) и предшествующего специфического противовирусного лечения по поводу ХВГС, больные с наличием любого из общепринятых противопоказаний для проведения КПВТ.

До начала терапии всем пациентам проводилось определение генотипа вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени» (с чувствительностью использованных тест-систем Амплисенс) 50 копий/мл), ультразвуковое исследование печени, клинический и биохимический анализы крови. Определение степени фиброза печени производилось методом фиброэластометрии (Fibroscan FS-502, Echosens, Франция) с определением индекса фиброза по Metavir или с помощью биопсии печени по Менгини с определением индекса гистологической активности по Ishak.

Продолжительность лечения составила 48 недель для пациентов, инфицированных генотипом 1в вирусного гепатита С или при наличии у больного цирроза печени; 24 недели для пациентов, инфицированных генотипом 2 и 3а. Согласно рекомендациям по ведению пациентов с ХВГС, КПВП включала комбинацию стандартного (Интрон или Альтевир 3 млн МЕ 3 раза в неделю) или пегилированного (ПегИнтрон 120 мкг или Пегасис 180 мкг в неделю) ИФН и рибавирина в дозировке 800-1200 мг в зависимости от массы тела.

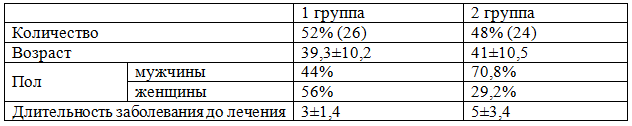

Устойчивый вирусологический ответ (УВО) определялся как отсутствие РНК вируса в сыворотке крови спустя 24 недели после окончания КПВТ. Больные находились под наблюдение в течение терапии на базе Воронежской областной клинической инфекционной больницы и поликлиник Воронежа. Все пациенты были разделены на 2 группы: получающие в составе КПВТ стандартные ИФН – 52,0% (26 человек) или пегилированные ИФН – 48,0% (24 человек). Пациенты были сопоставимы по возрасту и полу: средний возраст составил 40,3 ±10,4, количество мужчин — 57,1%, женщин 42,9%. Распределение по группам показано в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика пациентов в исследуемых группах

При анализе полученных результатов использовались описательные методы математической статистики с применением пакета программ Microsoft Excel 2010. Достоверность различий оценивалась методами непараметрической статистики, статистически значимыми считались различия результатов при р≤0,05.

Результаты. При анализе эпидемиологических данных выяснено, что в большинстве случаев (34% случаев) ХВГС выявлен случайно, без клинических проявлений. Одинаковое количество пациентов (по 8 человек — 19,2%) обследовались по поводу диспепсических жалоб и длительного повышения печеночных ферментов. У 30 % пациентов в анамнезе отмечались неоднократные операции или переливание крови; употребление внутривенных наркотиков — у 16% человек. Длительность заболевания до начала противовирусной терапии составила в 1 группе 3±1,4 лет, во 2 группе 5±3,4лет. Степень фиброза по Metavir в среднем составил в 1 группе 1±0,85 балла, во второй группе выше — 1,9±1,5 баллов.

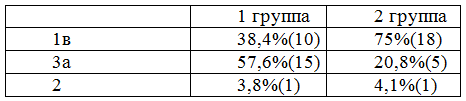

Соотношение генотипов вируса гепатита С, определенных до начала КПВТ, показано в табл. 2.

Таблица 2. Соотношение генотипов вирусного гепатита С

Среди всех пациентов УВО определялся в большинстве случаев — 80,0%, при применении обоих видов терапии, но при этом достоверных различий между группами по этому признаку не выявлено. Эффективность терапии в 1 группе составила 75,1%, во 2 группе — 78,2%. Отсутствие вирусологического ответа в половине случаев связано с отменой препаратов из-за развития выраженных побочных эффектов (прогрессирование неврологической симптоматики с развитием энцефалопатии в 1 группе, длительная некупируемая лихорадка во 2 группе).

Частота побочных эффектов в общей выборке была достаточно высокой — 72,3% среди всех пациентов, при этом в 1 и 2 группе нежелательные явления встречались с одинаковой частотой (69,1% и 73% соответственно).

На протяжении всей терапии у большинства пациентов встречался астеновегетативный синдром в виде выраженной слабости, усталости, нарушения сна, при этом значительно чаще эти проявления отмечали пациенты 2 группы — принимающие пегилированные ИФН (30,7%), что в 2,1 раза чаще, чем во 1 группе (66,6%). Снижение настроения, появление раздражительности, неконтролируемой агрессии при опросе отмечали 23,0% пациентов 1 группы и 25,0% пациентов 2 группы. Данные жалобы чаще встречались на 24±2 неделе терапии. Описанная в литературе депрессия, индуцированная КПВТ, среди данной выборки не встречалась. Для выявления депрессии у всех пациентов применялся опросник Цунга в начале и при завершении КПВТ.

Гриппоподобный синдром, проявляющийся лихорадкой до 38±0,85?С, миалгией, артралгией, выявлен достоверно чаще в у пациентов 1 группы (38,4%), чем у 2 группы (30,1%). Длительность лихорадки составляла в среднем 14±2 недель, первый подъем температуры всегда сопровождал начало КПВТ. Лихорадка купировалась применением препаратов НПВС в стандартных дозировках.

Жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта в виде снижения аппетита, тошноты, периодической диареи, боли, вздутия в животе отмечались у 34,6% пациентов 1 группы, что в 2,08 раза чаще, чем во 2 группе (16,6%) .Желтуха на фоне КПВТ встречалась у 2 человек в каждой группе (по 8,3% и 7,6% соответственно).

Снижение веса в среднем на 10,5±5,1 кг, регистрируемое к концу КПВТ, встречалась в 2,3 раза чаще у пациентов 1 группы (19,2%) чем у пациентов среди пациентов 2 группы (8,3%).

Выпадение волос, жалобы на сухость кожи, зуд кожи регистрировались редко: в 1 группе у 2 человек (7,6%среди группы), во 2 группе чаще — у 3 человек(12,5%).

Обострение имеющихся сопутствующих соматических заболеваний встречались в обеих группах приблизительно с одинаковой частотой (30,1% и 27,6% соответственно). Чаще всего встречались обострения хронического панкреатита, язвенной болезни желудка, сахарного диабета.

Частота манифестации впервые выявленных соматических заболеваний на фоне проведения КПВТ имеет прямую корреляционную связь с используемыми препаратами, то есть значительно чаще выявляется при применении ИФН короткого действия, чем пролонгированных форм. При этом в 1 группе на фоне КПВТ манифестировали псориаз (7,6%), аутоиммунный тиреодит (15,3%). А во 2 группе выявлялись гипотиреоз и сахарный диабет (по 4,1% пациентов).

Гематологические осложнения встречались в обеих группах. Анемия, регистрируемая в виде снижения гемоглобина ниже 110г/л, встречалась чаще всего в середине терапии (24±3недели КПВТ). Во второй группе анемия выявлена достоверно чаще – в 2,4раза чаще (38,4%случаев), чем в 1 группе (16% случаев). Эритропоэтин для коррекции анемии применялся в 4 случаях (8%), у остальных коррекции анемии не требовалось.

Среди пациентов обеих групп при наличии анемии УВО встречается в 49,7% случаев, при отсутствии анемии достоверно реже (в 1,35 раз) — у 36,6% пациентов. Таким образом, наличие анемии, в сочетании с другими факторами можно считать предиктором эффективности КПВТ.

Напротив, частота тромбоцитопении на фоне КПВТ коррелировала с отсутствием УВО. Пациенты со снижением уровня тромбоцитов в 1,8 раз реже достигали УВО. Среди всех пациентов тромбоцитопения встречалась только у 8,0% пациентов, что реже, чем по литературным данным. В обеих группах частота данного побочного действия была одинаковой.

Выводы

1. Эффективность терапии с применением препаратов пегилированных или стандартных интерферонов оказалась сходной.

2. Гематологические нежелательные эффекты выявлены достоверно чаще при использовании пегилированных ИФН в составе противовирусной терапии.

3. Гриппоподобный на фоне КПВТ встречались достоверно чаще у пациентов, получающих стандартные ИФН.

4. Астеновегетативный синдром зарегистрирован чаще у пациентов на фоне терапии пегилированными ИФН.

5. Выявлена зависимость между достижением устойчивого вирусологического ответа и величиной снижения уровня гемоглобина.

Список использованных источников:

1. Беляева Н.М., Турьянов М.Х., Рабинович Э.З. Комбинированная терапия гепатита С рибавирином и альфа-интерфероном: Пособие для врачей. — М.: РМАПО. – 2002.

2. Громова Н.И. и Богомолов Б.П. Клиническая эффективность этиотропной терапии хронического вирусного гепатита С// Клин. мед. — 2003.-№1. — С.48.

3. Ивашкин В.Т. Комбинированное лечение хронического гепатита В// Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 1998. №5. С. 57-60.

4. Ferenci P., Fried M., Shiffman M. et al. Predicting sustained virological responses in chronic hepatitis C patients treated with peginterferon alfa-2a// J. Hepatol. – 2005. – Vol. 43. – P. 425–433.

5. Fried M.W. Side effects of therapy of hepatitis C and their management. Hepatology. 2002. — P.237-244

6. Князькина О.В., Каган Ю.Д., Скачков М.В. Микробиоценоз кишечника у больных хроническим вирусным гепатитом С и его лечение// Врач-аспирант, №3.4(52), 2012. – С.579-586.

7. Пирогова И.Ю., Пышкин С.А. Неинвазивная диагностика стадии фиброза у пациентов с хроническими гепатитами В и С// Врач-аспирант, №2(45), 2011. – С. 21-27.

8. Попов С.С., Попов С.Ф. Динамика биохимических показателей гепато-билиарной системы рабочих основных цехов металлургического завода, инфицированных вирусами гемоконтактных гепатитов В и С// Врач-аспирант, №6(55), 2012. – С.55-61.

9. Рихсиева Г.М. Особенности клинико-иммунологических показателей детей, больных острыми вирусными гепатитами А и В, родившихся от матерей, злоупотребляющих алкоголем// Врач-аспирант, №4.4(47), 2011. – С. 675-681.

10. Рюмин А.М., Корочкина О.В., Соболевская О.Л. Закономерности естественного течения хронического гепатита В// Врач-аспирант, №4.1(53), 2012. – С. 214-223.

Источник