- Слухи образы эмоции массовые настроения

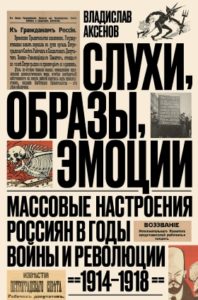

- Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции

- Скачать книгу

- О книге «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции»

- Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)

- Фрагмент из книги Владислава Аксенова

Слухи образы эмоции массовые настроения

Слухи, образы, эмоции Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)

Первая мировая война стала событием, на долгие десятилетия определившим вектор развития Европы. Еще большую роль она сыграла в судьбе России, став колыбелью российской революции и во многом определив формы революционного насилия как в разрушительном, так и в созидательном измерениях. Не случайно Э. Хобсбаум связывает с Первой мировой крушение западной цивилизации XIX столетия и начинает отсчет «короткого XX века», а также обращает внимание, что «для людей, родившихся до 1914 г., слово „мир“ обозначало эпоху до начала Первой мировой войны»1. Подобные ощущения были характерны для населения разных стран – участниц мирового конфликта. А. А. Ахматова вспоминала окончание своего дачного сезона 1914 г.: «Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города»2. Период 1914–1918 гг. изменил мир, сознание современников, восприятие исторического времени и потому изучение ментальных процессов представляется исключительно важным для понимания истории всего ХX в.

Вместе с тем исследование тех или иных пластов массового сознания – политического, повседневного, религиозного – показывает, что ментальный кризис назрел еще на рубеже XIX–ХX вв., он виден в столкновении традиционной культуры и модерна. В России этот конфликт проявился особенно остро ввиду активного демографического переформатирования общества, запущенного «великими реформами». Хлынувшая в города масса молодого крестьянства несла с собой потенциал архаичного бунтарства, пространство города становилось полем столкновения разных культур. Однако не избежали культурного раскола и старые городские элиты: поиски новых, модерновых форм самовыражения далеко не всегда встречали понимание среди консервативной общественности. В 1905–1907 гг. усилились социально-политические противоречия: самодержавная власть не желала мириться с парламентским статусом Государственной думы, провоцируя конфликт с общественными организациями, деревня болезненно переживала столыпинские преобразования, кризис взаимоотношений как с властью, так и с прихожанами переживала Церковь. Эти и многие другие проблемы были усугублены начавшейся мировой войной.

Настоящее исследование посвящено изучению массовых настроений российского общества в 1914–1918 гг. Понятие «массовые настроения» употребляется в науке достаточно давно, со времен Платона и Аристотеля. С его помощью определяются те или иные политические симпатии народа, вместе с тем подчеркивается их временный, подчас стихийный характер. В русской исторической традиции изучение настроений связано с трудами В. О. Ключевского. В «Курсе русской истории», описывая настроения общества после Смуты, историк охарактеризовал их с помощью таких категорий, как тревога, страдание, терпение, недовольство, раздражительность, впечатлительность, тем самым подчеркнув их чувственно-эмоциональную природу3. На рубеже XIX–ХX вв. изучение массовых или общественных настроений получило толчок в социальной психологии, в качестве обобщающего появился термин «массовая психология». Г. Лебон основополагающими элементами «психологии масс» называл как рациональные идеологические конструкции (политические, религиозные), так и иррациональные чувства, эмоции4. В ХX в. в исторической науке массовая или общественная психология изучалась, как правило, путем исследования народной ментальности или общественного сознания. Вместе с тем между этими понятиями имеются принципиальные различия: в то время как менталитет народа может основываться на неотрефлексированных, но закрепленных в традициях, обычаях и практиках императивах, в основе массового сознания лежит осознанная коллективом, отрефлексированная установка, ценность. В отличие от термина «менталитет», размывшегося на протяжении его изучения в ХX в., понятие «массовые настроения» кажется более предпочтительным, особенно с учетом перспектив развития эмоциологического направления в истории. В сравнении с ментальностью коллективные настроения отличаются большей динамичностью, подвижностью, а потому лучше передают отношение тех или иных социальных групп к меняющимся событиям социально-политической истории.

Следует отметить, что в современной социально-психологической литературе «массовое сознание» противопоставляется «коллективному сознанию» и «общественной психологии». Определяющим здесь выступает понятие массы (толпы) как специфической социально-психологической общности, в поведении которой большую роль играют стихийные факторы. В этом плане массовое сознание и массовое настроение оказываются не равнозначными, а подчиненными терминами. Так, массовые настроения становятся элементом массового сознания в работах Д. В. Ольшанского, который в качестве структурных компонентов последнего выделяет первичный эмоционально-действенный уровень и вторичный рациональный: «В основе массового сознания обычно лежит яркое эмоциональное переживание некой социальной проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность. Это может быть война, революция, масштабный экономический кризис и т. д. Крайняя степень переживания проблемы выступает как системообразующий фактор массового сознания… Оно порождает потребность в немедленных действиях – потому и определяется как эмоционально-чувственная основа (иногда – как „ядро“) массового сознания… На основе „ядерного“, базисного эмоционально-действенного уровня постепенно образуется более рациональный уровень… По своему психологическому составу рациональный уровень массового сознания включает в себя более статичные (типа оценок и ожиданий, ценностей и „общих ориентаций“) и более динамичные (типа массовых мнений и настроений) компоненты»5. При этом Ольшанский подчеркивает важность изучения именно массовых настроений тем, что они являются переходными состояниями от непосредственных эмоций к осознанным мнениям, предшествующим массовым действиям6. Отметим, что на практике «осознанное мнение» не всегда является обязательным условием для перехода к действию – примеры массовых бунтов демонстрируют типы аффективного поведения, – а потому констатация переходного состояния «настроения» может вызывать определенные вопросы. Тем не менее это лишь доказывает важность изучения данного феномена социальной психологии в историческом контексте.

Изучение массовых настроений предполагает определение форм их выражения, что имеет особенное значение в исторической науке, так как позволяет уточнить источниковую базу работы. Так, настроения могут иметь ментальные формы, выражаться в символических продуктах творческой деятельности (устные, письменные, визуальные тексты), а также непосредственно проявляться в социальных действиях, поступках (жестах) людей. Поэтому помимо исследования непосредственно ментальных элементов массового сознания (идеи, образы, символы) внимание уделено и действенным формам выражения настроений как акции протеста, манифестации (верноподданнические или оппозиционные), погромы и пр.

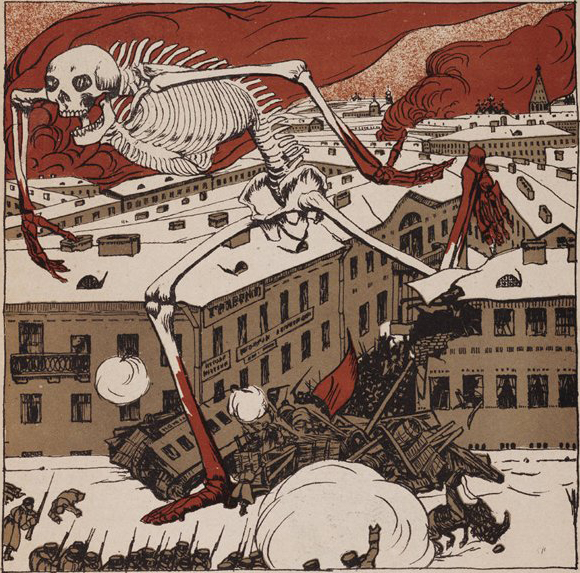

В монографии присутствует сквозная нумерация семи разделов. В каждом из которых делается акцент на определенной форме выражения массовых настроений, при том что эти формы в качестве «второстепенных» появляются и в других разделах, что обеспечивает системность исследования. В первом разделе, условно посвященном идейным выражениям массовых настроений, изучается парадоксальная природа концепции патриотизма, которую власти и представители различных кругов общественности безуспешно пытались превратить в рациональную политическую идеологию. Выясняется природа социального протеста с точки зрения веберовской теории социального действа. Отдельное внимание уделено разбору и критике концепции «отложенной революции», предполагавшей, что в июле 1914 г. в столице сложилась классическая революционная ситуация, которая не переросла в революцию лишь по причине начавшейся Первой мировой войны. Несмотря на условность данной схемы, она демонстрирует, что революция 1917 г. не явилась порождением исключительно Первой мировой войны. Во втором разделе, «Действо», исследуются массовые акции периода мобилизации, показана их стихийная природа, приводившая к тому, что патриотические манифестации легко превращались в погромы. Кроме того, в данном разделе использован социально-стратификационный подход, позволяющий определить роль и формы отношения к войне различных социальных групп (с точки зрения как классового, так и гендерного деления общества). Третий раздел, «Слово», посвящен восприятию войны и власти носителями устной деревенской культуры, исследуется интертекстуальный характер деревенских слухов, в которых переплетались архетипическо-мифологические и фактические явления. Здесь же предпринята попытка реконструкции крестьянского мифологического дискурса о войне в форме сказки. В четвертом разделе, «Текст», анализируются слухи в письменных текстах городской среды, указывается на постепенную иррационализацию пространства городских слухов, что, помимо прочего, отражается в росте популярности мистицизма и динамике психических заболеваний, выступающих в качестве лакмусовой бумажки анализа психологического состояния общества в целом. Пятый раздел, «Образ», посвящен визуальным материалам Первой мировой войны, здесь раскрывается источниковый потенциал таких изобразительных документов, как высокая живопись и лубок, журнальная карикатура и почтовая открытка. Обращается внимание на то, что в визуальном пространстве отобразились те же общие тенденции, что были характерны для сельских и городских слухов, в частности интерпретация современности в контексте эсхатологических ожиданий. Шестой раздел, «Символ», относится к сфере политико-символического пространства. В нем произошла окончательная дискредитация категорий «православие», «самодержавие», «народность», и новыми смыслами наполнились иные символы – такие, как, например, Государственная дума. Дума теоретически могла сцементировать власть и общество – она воспринималась последним в качестве альтернативы катастрофы, но власть относилась к Думе враждебно. В седьмом разделе, «Эмоции», рассматривается психическо-эмоциональное измерение российской революции, анализируются слухи в качестве революционного фактора, образы, возникавшие на определенных этапах, выстраивается эмоциологическая периодизация 1917‐го – начала 1918 г. Изучение психической динамики городских слоев населения заставляет выйти за рамки «малой» революции 1917 г. и проследить процессы (динамика самоубийств, рождение определенных психических теорий) вплоть до окончания Гражданской войны. В заключении рассматриваются ощущения времени обывателями в годы Гражданской войны на календарном, историческом и религиозном уровнях, интерпретируется убийство отрекшегося императора в июле 1918 г. как закономерный и ожидавшийся многими «конец истории».

Источник

Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции

Скачать книгу

О книге «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции»

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В. Аксенов показывает, как этот кризис проявился на уровне массовых настроений в России. Автор анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции. По мнению автора, к 1917 году эмоциональное восприятие действительности стало превалировать над рассудочно-логическим, а конфликт традиционного и модернового мировоззрений не позволил сплотить российское общество на основе патриотических идей, выстроенных вокруг устаревшей самодержавной мифологии. Во время революции 1917 года слухи во многом определяли течение политических событий. Владислав Аксенов – специалист по социальной истории России начала ХХ века, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Произведение относится к жанру Историческая литература. Оно было опубликовано в 2020 году издательством Нло. На нашем сайте можно скачать книгу «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции» в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

Источник

Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)

Фрагмент из книги Владислава Аксенова

Первая мировая война оказала огромное влияние на массовые настроения в России. К 1917 г. ситуация накалилась: то, как население воспринимало действительность, определяли эмоции, вызванные патриотическими идеями, религиозной и политической символикой, визуальными образами, фобиями и, конечно, слухами.

Могли ли слухи стать движущей силой революций 1917 г.? Какие разговоры циркулировали в Петрограде зимой 1917 г. и какое влияние они оказывали на власть? Почему к слухам из Петрограда прислушивались москвичи и жители других городов?

Мы публикуем фрагмент из книги историка Владимира Аксенова «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)», которая вышла в издательстве Новое литературное обозрение.

Очевидно, что для понимания такого сложного, многопланового явления, как революция, необходим многофакторный подход, который позволит соотнести «объективные» макроисторические процессы с явлениями микроисторического, субъективного уровня, связать закономерное и случайное, организованное и стихийное. В настоящее время наиболее перспективным представляется подход, предполагающий изучение революции как совокупности синергетических процессов, развиваемый В. П. Булдаковым. Перспективы синергетического подхода в исследовании российской революции подчеркивает Л. И. Бородкин, обращая внимание, что «в рамках синергетической концепции при наличии нескольких возможных вариантов развития выбор между ними в „моменты роковые“ (в точках бифуркации) может происходить в силу „незначительных событий“ и даже случайностей»[1]. Тем самым проясняется роль слухов в точках бифуркации, когда случайное и малозначительное становится движителем глобальных процессов.

Название: Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)

Автор: Владислав Аксенов

Издательство: Новое литературное обозрение

Год издания: 2020

Синергетика, изучающая самоорганизацию динамических систем, помогает обнаружить закономерности случайного, объяснить те или иные парадоксы революции как частного (например, почему «голодные» обыватели, ворвавшись в булочные, уничтожали хлеб, разбрасывая его по полу, или почему революция началась не 9 января или 14 февраля— в дни, когда ожидались рабочие беспорядки, — а в ничем не примечательный день женщины-работницы и т.д.), так и общего свойства (как большевики, аутсайдеры политической борьбы, смогли захватить власть). Ответить на эти вопросы без изучения человеческого фактора и исследования массовой психологии общества не представляется возможным.

Изучение пространства слухов кануна революции осложняется тем, что слухами были переполнены как обывательские представления о власти, так и сама власть: вырабатывая политические стратегии, она нередко руководствовалась слухами. Еще в начале 1915 г. товарищ министра внутренних дел В.Ф. Джунковский отмечал, что даже Совет министров зачастую действовал, основываясь на непроверенных слухах[2]. По мере приближения к 1917 г. ситуация лишь ухудшалась. Формирование искаженных взаимных представлений усугубляло социально-психологическое состояние российского общества, нагнетало атмосферу враждебности, предопределяя распространение различных форм насилия в февральско-мартовские дни.

Значительный вес слухов в политической жизни конца 1916-го — начала 1917 г. констатировался как рядовыми обывателями, так и сотрудниками полиции. Александр Вертинский вспоминал зиму 1916/17 г.: «Трон шатался… Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов»[3]. Важно отметить, что слухи из способа передачи информации трансформировались в сам предмет разговоров, вследствие чего возникали слухи о слухах. Причем в городах обсуждали слухи, распространяемые в деревнях, и наоборот, но особое значение приобретало устное информационное пространство Петрограда: «Разговоры в Москве двух родов: о дороговизне… и о петроградских слухах», — сообщал москвич 2 февраля 1917 г.[4] Внимание населения было приковано к столице и к тому, что в ней происходит, поэтому любые сведения, поступавшие из Петрограда, казались важными. Слух превращался в самостоятельный феномен предреволюционной ситуации, захватывая сознание представителей совершенно разных слоев населения, как образованных, так и нет, вхожих в политические круги и рядовых обывателей. В ноябре — декабре 1916 г. тема приближавшейся революции была одной из главных в личной переписке, и даже в провинциальной периодической печати появлялись фразы, что новый 1917 г. неминуемо приведет к «серьезному ремонту корабля»: «Откровенно сказать, разруху не поправишь одними словами… Надо, видимо, поступать так, как делает заботливый хозяин, когда протекает крыша или дует в пазы дома… 1917 год и зовет нас или к серьезному ремонту нашего „корабля“, или, наконец, к замене его новым»[5].

1 января 1917 г. «Саратовский листок» подводил неутешительный итог внутренней политики: «Государственная власть оказалась не объединенной, действующей в противоречии с народным представительством, заботящейся лишь о сохранении „престижа“, бессильной против надвигавшейся в тылу опасности»[6].

Более определенно современники высказывались о политическом моменте в своих дневниках: о революции писал и московский обыватель Н. П. Окунев: «Словом, настроение безнадежное — видно, все осознали, что плеть обухом не перешибешь. Как было, так и будет. Должно быть, без народного вмешательства, т.е. без революции, у нас обновления не будет»[7], — и молодая княгиня Екатерина Сайн-Витгенштейн, посетившая Петроград: «Все так гадко, серо, неприглядно, что чем больше думаешь, тем хуже становится на сердце… Наверное это все разрешится в ближайшем будущем, и разрешится, конечно, катастрофой»[8]. Подобные настроения усугублялись распространявшимися по городам слухами о готовившихся в верхах заговорах, покушениях на царствующие особы, особенно на Александру Федоровну. М.П. Чубинский записал в дневнике в первых числах января: «По городу ходят вздорные слухи: одни говорят о покушении на государя, другие о ранении государыни Александры Федоровны. Утверждают (и это очень характерно), будто вся почти дворцовая прислуга ненавидит государя и охотно вспоминает истории с сербской королевой Драгой»[9]. Записи Чубинского подтверждаются перлюстрированной корреспонденцией, согласно которой в январе по Петрограду прошла молва, что в Царскосельском парке в императрицу стрелял, но промахнулся, некий князь Оболенский, за что он и участвовавшие вместе с ним в заговоре офицеры были тут же повешены[10].

Об авторе: Владислав Аксенов — специалист по социальной истории России начала ХХ века, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Петроградское Охранное отделение также отмечало, что слухи создают нервозную обстановку, напоминающую канун 1905 г. 5 января 1917 г. начальник петроградской охранки генерал-майор К. И. Глобачев писал командующему Петроградским военным округом генерал-лейтенанту С. С. Хабалову: «Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково, как о намерениях Правительственной Власти (в смысле принятия различного рода реакционных мер), так равно и о предположениях враждебных этой власти групп и слоев населения (в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов). Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны… Настоящий политический момент в сильнейшей степени напоминает собою обстановку событий, предшествовавших революционным эксцессам 1905 года»[11]. По донесениям агентов охранки можно судить о том, что напуганы разнообразными слухами были и рядовые обыватели, и сама власть, ожидавшие насилие со стороны друг друга. Слухи предсказывали развитие самых трагических сценариев. В докладе Охранного отделения сообщалось, что в январе в обществе ожидаются «неизбежные проявления красного и белого террора»[12].

Дж. Бьюкенен вспоминал, что в начале 1917 г. в обществе открыто обсуждалось, сверху или снизу будет нанесен первый удар: «Революция носилась в воздухе, и единственный спорный вопрос заключался в том, придет ли она сверху или снизу. Дворцовый переворот обсуждался открыто, и за обедом в посольстве один из моих русских друзей, занимавший высокое положение в правительстве, сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты и император и императрица или только последняя; с другой стороны, народное восстание, вызванное всеобщим недостатком продовольствия, могло вспыхнуть ежеминутно»[13].

В докладе Петроградского Охранного отделения за 19 января, в котором описывались настроения различных слоев общества, подводился вполне определенный итог: «Как общий вывод из всего изложенного выше должно отметить лишь один: если рабочие массы пришли к сознанию необходимости и осуществимости всеобщей забастовки и последующей революции, а круги интеллигенции— к вере в спасительность политических убийств и террора, то это в достаточной мере определенно показывает оппозиционность настроения общества и жажду его найти тот или иной выход из создавшегося политически-ненормального положения. А что положение это, как указывает все вышеизложенное, с каждым днем становится все ненормальнее и напряженнее и что ни массы населения, ни руководители политических партий не видят из него никакого естественного и мирного выхода, — говорить об этом не приходится»[14]. А. Ахматова вспоминала, что в ее окружении революция была «назначена» на 20 января 1917 г. и кто-то уже начинал ее заблаговременно праздновать: «В этот день я обедала у Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: „В день Русской Революции“»[15].

Изменение общей психологической атмосферы фиксировалось в дневниках современников, которые справедливо обращали внимание, что важно не то, откуда берутся эти слухи (в столицах ходили слухи о существовании «фабрики слухов», к которой были причастны немецкие шпионы, занимающиеся распространением дискредитирующей власть недостоверной информации), а то, что люди в них верят, несмотря на абсурдность многих из них[16]. Опасность представляло то, что слух, вызывая с течением времени все большую эмоциональную реакцию, превращался в двигательный импульс. В октябре 1916 г. Департамент полиции давал оценку текущей забастовке в столице, отмечая стихийно-эмоциональный характер рабочего движения, совпавшего с общей «нервозностью»: «Необычайно повышенное настроение населения столиц дает основание начальникам охранных отделений заключить, что в случае, если не изменятся обстоятельства, вызвавшие подобную нервозность, как в Петрограде, так и в Москве могут вспыхнуть крупные беспорядки чисто стихийного характера»[17]. В начале 1917 г. в Полтавской губернии ожидали, что слухи станут причиной «действий»: «Сознание, что причиной всех наших неурядиц является измена и измена свыше, проникло во всю толщу населения. Говорят об этом всюду и везде, а в будущем надо ожидать и действий»[18]. Слухи формировали нервную атмосферу, поэтому не удивительно, что на абсурдные слухи подчас следовали не менее абсурдные реакции современников, «легитимировавшие» первые.

Можно отметить несколько причин возрастания роли слухов в информационном пространстве. Первые связаны с ошибочными стратегиями властей, в частности с усилением цензуры, что заставляло обывателей искать альтернативный источник информации, другие — с неспособностью властей поддерживать снабжение населения товарами первой необходимости на должном уровне, что провоцировало разговоры о злонамеренности тех или иных представителей администрации, третьи— с демографическими процессами, проникновением в города крестьянской психологии и устной культуры.

Современники отмечали, что именно деревенские слухи были самыми фантастическими. Так, если накануне революции одним из самых актуальных слухов о войне в городах был слух о намерениях «темных сил» заключить сепаратный мир с Германией, то в деревнях говорили, что «воюют потому, что хотят опять сделать крестьян крепостными»[19]. Показательно, что этот слух повторился в Одессе в марте 1917 г.: когда стало известно об образовании Временного правительства, крестьяне решили, что первым мероприятием революционной власти станет восстановление крепостного права[20].

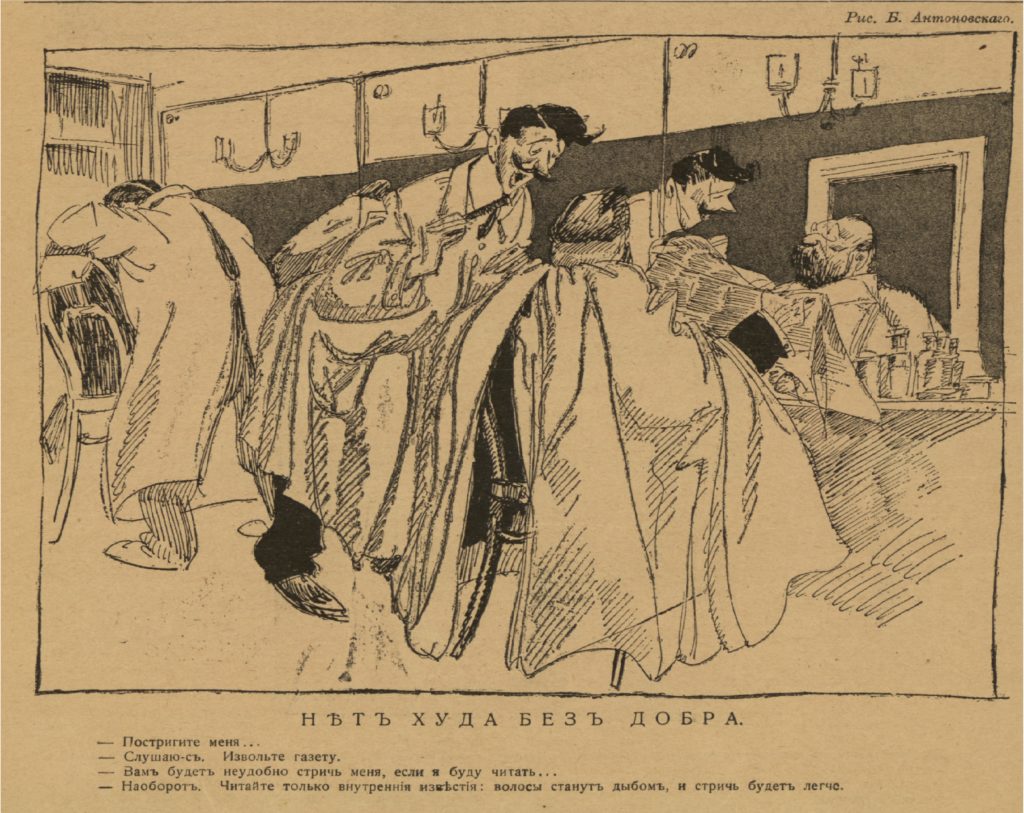

Шпиономания, естественная спутница войны и порожденных ею страхов, провоцировалась военными властями, пытавшимися неудачи на фронте объяснить деятельностью шпионов и предателей. Однако официальная пропаганда, пропускавшая в печать информацию определенного рода, блокировала сведения, которые могли бы бросить тень на представителей власти. Газеты выходили с белыми полосами, и обывателям оставалось лишь гадать, что именно там могло быть напечатано. «Белые места в газетах — хуже прокламаций», — делились современники своими впечатлениями[21]. Цензура подстегивала народную фантазию, которая все чаще своим объектом начинала выбирать верховную власть. Когда собственной фантазии не хватало — обращались к альтернативному источнику информации, т.е. к слухам. 27 декабря 1916 г. один обыватель писал в Москву из Екатеринослава: «Если бы газеты сообщали правду, т. е. если бы они знали правду, быть может и не было бы такой массы всякого рода иногда самых невероятных слухов»[22].

За несколько дней до начавшейся революции учитель географии коммерческого училища И. Н. Жуков писал из Петрограда: «Общественная жизнь полна всяких слухов, толков и зигзагов. Так как цензура наложила на печать свою тяжелую лапу, то петроградцам ничего не остается делать, как питаться сплетнями, из которых девять десятых совершенно неправдоподобны. Общественное настроение нервное и действительно напоминает канун 1905 года»[23].

Даже в Охранном отделении обратили внимание, что несоответствие напечатанных официальных сведений тому, о чем говорят в стране, еще сильнее настраивает обывателей против властей, становится раздражающим фактором. В петроградском губернском жандармском управлении признавались ошибки цензурной политики. Еще в сводке за октябрь 1916 г. отмечалось: «Все без исключения выражают определенную уверенность в том, что „мы накануне крупных событий“, в сравнении с коими „1905 г. — игрушка“, что „система правительства держать обывателя в неведении потерпела полный крах: обыватель пробудился и, вместо ожидаемого «ура», кричит «караул», и т. п.“»[24]. При этом новый директор Департамента полиции А.Т. Васильев справедливо полагал, что хотя революционное движение организовано плохо, его силы распылены, беспорядки могут развиваться стихийно, во многом благодаря царившей в обществе нервозности[25]. «Все Рождество петроградское общество прожило в таком тумане, как никогда; ежедневно и ежечасно появляются „достоверные“ слухи, сказанные лицом „брат которого побывал у Милюкова или Родзянки“ ; слухи накопляются и превращаются в бесконечный ком зачастую даже злостных сплетен, в котором трудно что-нибудь разобрать: утром говорят о том, что Дума составляет петицию об отставке 300 высших чинов администрации и с заявлением о необходимости в случае отказа „апеллировать к народу“, — а к вечеру распространяют известие, что обнаружена „организация“ офицеров, постановившая убить ряд лиц, якобы мешающих „обновлению России“… Ясно, что в подобной обстановке слухов обыватель беспомощно мечется из стороны в сторону и готов поверить любой нелепости, лишь бы не сознаться, что он не имеет „осведомленных“ обо всем знакомых»,— говорилось в очередном докладе охранки[26].

Вместе с тем цензурная политика давала сбои. В конце января 1917 г. петроградская охранка жаловалась на цензоров, пропускавших «пасквили» А. Амфитеатрова, — в частности, в газете «Речь» от 23 января 1917 г. упоминание приема у А.Д. Протопопова заканчивалось словами, что «во время обеда играл хор балалаечников жандармского дивизиона»[27]. 22 января 1917 г. в «Русской воле» А. Амфитеатров опубликовал заметку, начинавшуюся словами: «„Рысистая езда шагом“, или трусцой— есть ледяное, непоколебимое общественное настроение… И, ох, чтобы его, милое, пошевелить или сбить, адская твердость нужна, едва ли завтра явится предсказуемая. »[28]

Заведующий почтово-телеграфным отделением В.А. Козлов разгадал задумку писателя, зашифровавшего в качестве акростиха следующее послание: «Решительно ни о чем писать нельзя. Предварительная цензура безобразничает чудовищно. Положение плачевнее, нежели тридцать лет назад. Мне недавно зачеркнули анекдот, коим я начинал свою карьеру фельетониста. Марают даже басни Крылова. Куда еще дальше идти? Извиняюсь, читатели, что с седою головой приходится прибегать к подобному средству общения с вами. Но что поделаешь! Узник в тюрьме пишет, где и чем может, не заботясь об орфографии. Протопопов заковал нашу печать в колодки и более усердного холопа реакция еще не создавала. Страшно и подумать, куда он ведет страну. Его власть — безумная провокация революционного урагана»[29].

Филолог Л. В. Успенский, бывший в то время семнадцатилетним гимназистом, вспоминал, в какой восторг он пришел, когда на уроке разгадал акростих Амфитеатрова, и какое возбуждение этот акростих вызвал среди его одноклассников[30]. Однако предварительная цензура пропустила публикацию. Впрочем, некоторые цензоры, по всей видимости, сознательно закрывали глаза на отдельные материалы: так, после убийства Распутина официальная «Летопись войны» опубликовала портрет В. М. Пуришкевича с подписью «герой», а в журнале «Столица и усадьбы» появилась фотография дворца Юсуповых с подписью, что в нем живет очень меткий стрелок. Тем не менее в большинстве случаев цензоры выполняли свою работу: газеты выходили с белыми полосами вымаранных столбцов, на журнальных иллюстрациях появлялись черные квадраты, скрывавшие часть изображения.

Вероятно, убийство Распутина 17 декабря 1916 г. стало определенным психологическим рубежом как для власти, так и для общества, породив череду слухов и сплетен, страхов и надежд. Власть и общество ждали друг от друга следующих шагов. В записке охранного отделения об общественных настроениях указывалось на вероятность развязывания «красного и белого террора»: «Возможность „возобновления красного террора в ответ на белый“ не подлежит никакому сомнению, тем более что в действующей армии, согласно повторных и все усиливающихся слухов, террор широко развит в применении к нелюбимым начальникам, как солдатам, так и офицерам… Поэтому слухи о том, что за убийством Распутина— „этой первой ласточкой террора“— начнутся другие „акты“, — заслуживают самого глубокого внимания»[31].

[1] Бородкин Л.И. Вызовы нестабильности… С. 130.

[2] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 482–483.

[3] Вертинский А.Н. Дорогой длинною… Стихи и песни. Рассказы, зарисовки, размышления.

Письма. М., 1990. С. 91.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 17.

[5] Старый Владимирец. 1917. 3 января.

[6] Саратовский листок. 1917. 1 января.

[7] Окунев Н.П. Дневник москвича (1917–1924). Париж, 1990. С. 11.

[8] Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник. Париж, 1986. С. 77.

[9] Чубинский М.П. Год революции (1917) (из дневника) // 1917 год в судьбах России и мира.

[10] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 101.

[11] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 2.

[12] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 3.

[13] Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата… С. 192.

[14] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 10 об.

[15] Ахматова А. Малое собрание сочинений. СПб., 2012. С. 431–432.

[16] Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917. М., 2008. С. 96.

[17] Буржуазия накануне февральской революции. М.; Л., 1927. С. 136.

[18] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1070. Л. 48.

[19] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1461.

[20] Одесский листок. 1917. 4 марта.

[21] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1409.

[22] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1796.

[23] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 49.

[24] Буржуазия накануне… С. 129.

[25] Там же. С. 136–138.

[26] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 6 об.

[27] Буржуазия накануне… С. 168.

[28] Русская воля. 1917. 22 января.

[29] РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1165. Л. 217.

[30] См.: Успенский Л. Записки старого петербуржца. Л., 1970.

Источник