- МОСКОВСКИЙ СКОРБЯЩЕНСКИЙ ХРАМ ПРИ СТАРО-ЕКАТЕРИНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

- Архитектура и убранство

- Скорбященская церковь при Старо-Екатерининской больнице

- Из Википедии — свободной энциклопедии

- Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице (Москва)

- Ул. Щепкина. Старо-Екатерининская больница. Напрудная слобода . Бахметьевский гараж. Часть 3.

- Маршрут 4. Ул. Щепкина. Старо-Екатерининская больница. Напрудная слобода . Бахметьевский гараж

- Усадьба купца Фёдора Набилкова — Набилковское училище

- Усадьба М. С. Кузнецова и Н.В.Кузнецовой.

- Церковь Филиппа, митрополита Московского, что в Мещанской слободе

- Улица Щепкиа

- Доходный дом А.Д. Чернятина .Архитектор Э. К. Нирнзее.

- Дом-музей М.С. Щепкина. Дом В.И.Панова

- Старо-Екатерининская больница.

- Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице

- Родильный дом имени С. Т. Морозова. Корпус им. А.П. и Е.В. Кавериных.

- Церковь в честь иконы Богоматери » Целительницы » Второй храм при Старо — Екатерининской больнице ныне Бюро Судебно-медицинской экспертизы

- Трифоновская улица

- Напрудная слобода

- Церковь Трифона в Напрудной слободе

- Армянский кафедральный собор Сурб Хач Святой Крест

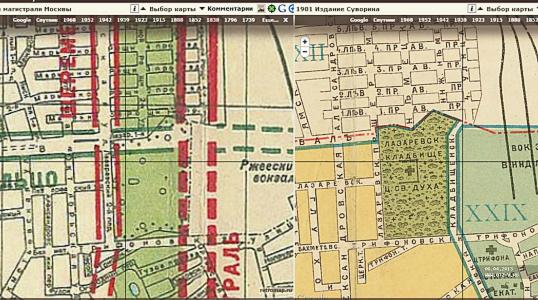

- Фестивальный парк (бывш. Лазаревское кладбище). Храм Сошествия Святого духа

- Храм Сошествия Святого духа на Лазаревском кладбище

МОСКОВСКИЙ СКОРБЯЩЕНСКИЙ ХРАМ ПРИ СТАРО-ЕКАТЕРИНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

|

| Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице (МОНИКИ). 22 октября 2014 |

Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость при больнице МОНИКИ, патриаршее подворье (Московская епархия)

- Престолы: иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (верхний храм), Павла Исповедника (нижний храм)

- Адрес: Россия, Москва, ул. Щепкина, 61/2, стр. 25. метро Проспект Мира

- Тел.: (495) 688-87-42, 688-39-77

- Cайт: http://skorbyasch.cerkov.ru

- На карте: Яндекс.Карта, Google-карта

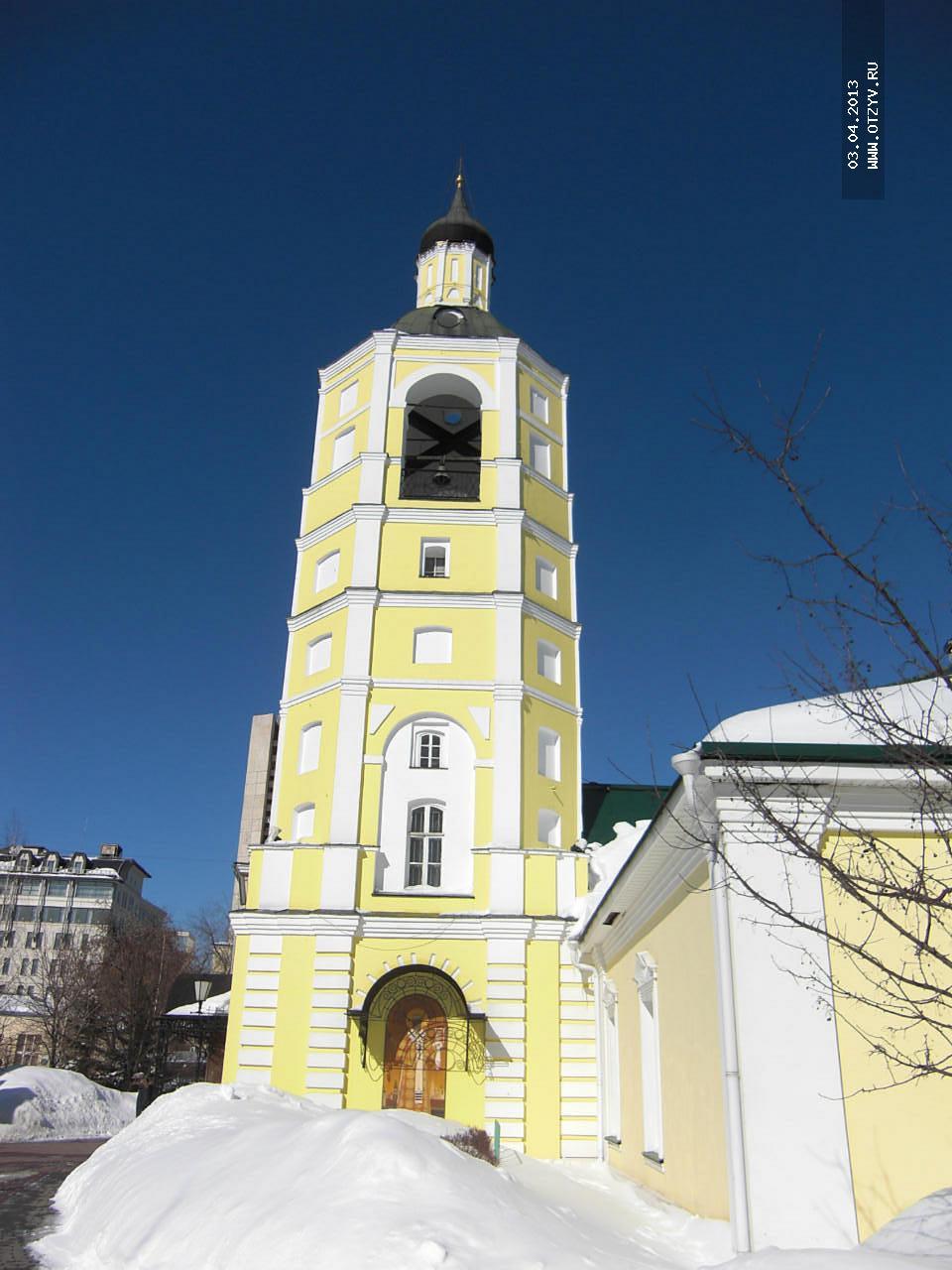

Храм построен архитектором В. П. Десятовым на средства почетного гражданина Москвы фабриканта А. П. Каверина в память бракосочетания и коронования императора Николая Александровича и императрицы Александры Федоровны (1896-1899 гг.)

На первом этаже был расположен придел во имя святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского, а верхний этаж освящён в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость». 3 ноября 1899 года было совершено торжественное освящение верхнего храма. 10 ноября того же года было совершено освящение нижнего храма.

По одним сведениям, храм был закрыт в 1922 году, по другим — в 1924 году собрание коммунистической ячейки больницы им. Бабухина постановило закрыть храм, потому что «колокольный звон беспокоит больных и мешает работе советских служащих». Пятиглавие храма и шатер колокольни были снесены. В здании храма устроили клуб, затем на протяжении 35 лет — завод по ремонту медицинской техники.

В 1996 году храм был возвращен Церкви.

Богослужение возобновлено 8 марта 1997 года.

Архитектура и убранство

Двухэтажный храм, возведён в русско-византийском стиле церквей XVII века.

В Московских церковных ведомостях за 1899 год сообщалось:

Источник

Скорбященская церковь при Старо-Екатерининской больнице

Из Википедии — свободной энциклопедии

Православный храм Храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице 55°47′05″ с. ш. 37°37′44″ в. д.HGЯOL Страна Россия

Город Москва

улица Щепкина, 61/2, стр. 25Конфессия Православие Епархия Московская Архитектурный стиль Русское узорочье Автор проекта В. П. Десятов Строительство 1896—1899 годы Основные даты - 1922 — закрытие храма

- 1997 — возобновление богослужений

Статус Объект культурного наследия народов РФ регионального значения. Рег. № 771911325050075 (ЕГРОКН ). Объект № 7739028008 (БД Викигида)

Состояние действует Сайт scorbi.net Медиафайлы на Викискладе Храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице — православная церковь в Москве, относится к Сретенскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви (улица Щепкина, 61/2, стр. 25). Церковь построена в стиле русских храмов XVII века на территории Старо-Екатерининской больницы (в настоящее время — больница областного клинического НИИ им. М. Ф. Владимирского).

Богослужения совершаются во воскресным и праздничным дням и только в нижнем храме, освящённом во имя святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского [1] . Настоятель храма протоиерей Александр Константинов. Объект культурного наследия народов России регионального значения [2]

Источник

Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице (Москва)

Возведен в 1896–1899 годах по проекту архитектора В. П. Десятова на средства фабриканта А. П. Каверина при Старо-Екатерининской больнице. Храм был заложен по случаю бракосочетания и коронования Николая II. Построен в русско-византийском стиле XVII века.

Пятиглавый двухэтажный храм был построен в стиле русских церквей XVII века с шатровой колокольней. Верхний храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» был освящён 3 ноября 1899 года. В нём находился четырёхъярусный иконостас, выполненный мастером И.И. Терезою, а стены имели росписи. Церковная утварь для храма была изготовлена мастерской И.П. Хлебникова. Нижний храм святителя Павла Исповедника был освящён 10 ноября 1899 года в качестве храма для отпевания усопших.

В 1924 году храм был закрыт по инициативе собрания коммунистической ячейки больницы им. Бабухина из-за того, что «колокольный звон беспокоит больных и мешает работе советских служащих». Пятиглавие храма и шатер колокольни были разобраны. В здании храма устроили клуб, затем на протяжении 35 лет завод по ремонту медицинской техники.

Богослужения были возобновлены лишь 8 марта 1997 года.

В 2006 году была восстановлена колокольня храма.Святыни — иконы с частицами мощей преп. Серафима Саровского, св. Луки (Войно-Ясенецкого), преп. Софии Суздальской. При храме — сестричество св. Луки (Войно-Ясенецкого).

Со 2 апреля 2019 г. — объект культурного наследия регионального значения.

Источник

Ул. Щепкина. Старо-Екатерининская больница. Напрудная слобода . Бахметьевский гараж. Часть 3.

ЛенаЧ 04.04.13 19:17:20 Ул. Щепкина. Старо-Екатерининская больница. Напрудная слобода . Бахметьевский гараж. Часть 3. Время отдыха: осень 2012 — зима 2013

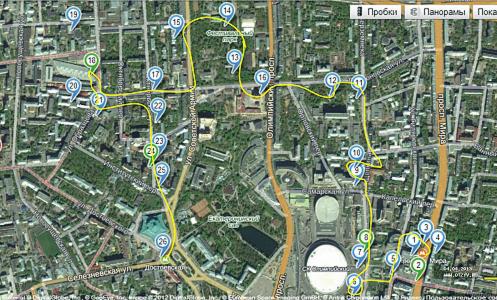

Маршрут 4. Ул. Щепкина. Старо-Екатерининская больница. Напрудная слобода . Бахметьевский гараж

http://www.otzyv.ru/article.php?id=13910 Маршрут 1. Метаморфозы Божедомки. Усадьба Салтыковых и Екатерининский парк.

http://www.otzyv.ru/read.php?id=150263 Маршрут 2.Прогулки вокруг Екатерининского парка .Самотёка. Увеселительные сады Божедомки.

http://www.otzyv.ru/read.php?id=154272 Маршрут 3. Москва. Божедомка Достоевского. Мариинская больница. Александровский институт.Цифрами обозначены объекты по пути следования. Но в тексте они будут расположены не по порядку. Зелёным цветом обозначены музеи и театры.

В этот раз мы будем двигаться на юг от Екатерининского парка, в сторону ул.Трифоновская по ул Щепкина. Затем пройдём

пройдём по ул. Образцова и по ул.Октябрьская вернёмся к м. Достоевская.1. Станция метро Проспект Мира.

2. Усадьба М. С. Кузнецовых. Выставочный зал Московского фонда культуры ( short_link_blocked )

3. Усадьба М. С. Кузнецовых. Детско-юношеский центр Россия Молодая

4. Дом Набилкова

5. Церковь Филиппа, митрополита Московского, что в Мещанской слободе

6. Мечеть

7. Доходный дом А.Д. Чернятина

8. Дом-музей М.С. Щепкина. http://www.gctm.ru/branches/dmsch/

9. Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице

10. Старо-Екатерининская больница. Корпус им. А.П. и Е.В. Кавериных. Родильный дом имени С. Т. Морозова

11. Церковь в честь иконы Богоматери » Целительницы «.(ныне здание судмедэкспертизы)

12. Церковь Трифона в Напрудной

13. Фестивальный парк (бывш. Лазаревское кладбище).

14. Храм Сошествия Святого духа

15. Ул Советской Армии ,13. Двор с сюжетом к роману «Мастер и Маргарита»..

16. Армянский кафедральный собор Сурб Хач Святой Крест

17. Бывший кинотеатр «Олимпия»

18. Бахметьевский гараж . Еврейский музей и Центр толерантности http://www.jewish-museum.ru/ru/timeline

19. Синагога

20. Здание Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ).

21. дом №12 , где жил В.Н. Образцов.Первый дом Р.Ж.С.К.Т-ва

22. Доходный дом №6 на ул.Октябрьская

23. Доходный дом №18на ул.Октябрьская

24. Театр «Тень»

25. Ресторан «В темноте» http://www.v-temnote.ru/

26. Станция метро «Достоевская»Краткое описание маршрута : На этот раз маршрут начинается на станции метро Проспект Мира.Напротив метро видим жёлтый особняк Дом Набилкова. Сразу справа и слева от метро два примечательных дома 41 и 43.Это усадьба М. С. Кузнецова и Н.В.Кузнецовой . Предлагаю пройти через двор дома 43 .Проходим через арку во двор. Двигаемся дальше по ул.Гиляровского к церкви Церковь Филиппа, митрополита Московского. Напротив церкви видим красивый дом с башней-короной. Это Доходный дом А.Д. Чернятина. На заднем фоне возвышается спорткомплекс Олимпийский. При строительстве которого были снесены многие строения в этом районе. Рядом с домом А.Д. Чернятина, находится , чудом уцелевший маленький деревянный домик.В нём находится музей Щепкина М.С, в честь которого и названа улица. Двигаемся дальше к Старо-Екатерининской больнице.Слева за перекрёстком видим, обезглавленную в годы советской власти,храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь можно попасть на территорию больницы. Рядом с храмом корпуса Старо-Екатерининской больницы. Один из них роддом, где родился В.С. Высоцкий. Идём дальше и видим красивы зелёный деревянный дом. Когда то это была церковь в честь иконы Богоматери » Целительницы » ,ныне здание судмедэкспертизы. Поворачиваем на Трифоновскую улицу. Раньше она была главной улицей Напрудной слободы. Отсюда можно попасть в удивительную старинную церковь Трифона. Двигаемся дальше , справа видим Армянский кафедральный собор с очень красивым орнаментом.Чуть дальше переходим дорогу. Доходим до ультрасовременого здания школы 1414, напротив него , сто стороны ул.Советской Армии вход в Фестивальный парк.

*На карте не много не верно помечен вход в парк именно со соторны школы, а не с Трифоновской улицы.

//f.otzyv.ru/f/08/04/16943/15489/0604131526343.jpg

Он был построен на территории бывш. Лазаревского кладбища. Здесь остался храм Сошествия Святого духа и часовня. Выходим через территория храма и переходим на другу сторону. Здесь находится дворик с сюжетом к роману «Мастер и Маргарита».

Возвращаемся на Трифоновскую улицу. Здесь на пересечении с ул.Октябрьской видим угловое здание бывшего кинотеатра Олимпия. Двигаемся дальше на ул Образцова. Здесь находится здание бывшего Бахметьевского гаража в котором сейчас расположился музей. Чуть дальше находится дом 12,в котором жил Образцов, чьё имя теперь носит улица. Возврщаемся назад к Октябрьской улице. Здесь находятся два красивых доходных дома. Двигаемся дальше , справа детский театр Тень.

А напротив , через дорогу не обычный ресторан «В Темноте». Возвращаемся к метро Достоевская.Усадьба купца Фёдора Набилкова — Набилковское училище

Выходя из метро Проспект Мира видим напротив жёлтое здание. Это дом Набилкова.

Обратите внимание на орнамент выполнен в виде узора из свастик. Такой же орнамент есть на доме 3 по 2-му Волконскому переулку,про который мы говорили во втором маршруте.Правый дом старый, выстроенный, вероятно, еще в начале XIX века для купца В. И. Ерофеева, а левый возведен в 1896 году архитектором В. И. Чагиным для обувщика Ивана Денисовича Баева.

Усадьба М. С. Кузнецова и Н.В.Кузнецовой.

* Из ЖЖ. Москва. Проспект Мира 43. Утраченный Шехтель.

Владение на 1-й Мещанской улице (ныне пр. Мира) в 1870-е годы приобретает Матвей Сидорович Кузнецов — владелец «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова». В 1895 году по проекту архитектора Ф. О. Шехтеля начинается строительство особняка в псевдоготическом стиле. Ф. О. Шехтель уже несколько лет работал с Кузнецовым. Он воспроизвел «виндзорскую готику».http://niernsee.ru/niernsee/shekht/shekht_kuznetsov.jpg

фото *http://www.liveinternet.ru/community/lj_niernsee/post118866958/

Иногда в источниках этот дом указывается как принадлежащий Надежде Вуколовне Кузнецовой — жене предпринимателя.

До 1917г. здание было перестроено — архитектор стараясь сохранить псевдоготическую стилистику, но здание превратилось в обычный доходный дом. В советское время продолжились был убран готический щипец на фасаде, сверху появился еще этаж. Особняк Надежды Вуколовны Кузнецовой (1896, архитектор Ф. О. Шехтель, при участии М. Е. Приёмышева). После большевистского переворота кузнецовский особняк занимал Совет главного артиллерийского управления Красной армии.В настоящее время надстроен и перестроен.

В доме Кузнецовых (№43) находилась домовая церковь Матфея Апостола

http://www.temples.ru/card.php?ID=6776дом усадьбы Кузнецовых .Проспект Мира, 41 стр. 1

Если обойти станцию метро слева (Проспект Мира, 41 стр. 1) то можно увидеть ещё один дом с атлантами, тоже принадлежавшим Кузнецовым.Сейчас там располагаются выставочные залы Московского фонда культуры. Афиши видны со двора здания.

Если вы разбираетесь в хенд-мейде и являетесь ценителем ручной работы, вам понравится в салоне Московского фонда культуры.

http://mofk.net/?page_id=9 Художественно-выставочная «Галерея МФК»

( short_link_blocked ) Выставочный зал Московского фонда культуры(С)В конце 1970-х годов при строительстве Олимпийского комплекса усадьбу хотели снести. Сейчас от строений кузнецовской усадьбы остались лишь два, стоящие по обе стороны от нового вестибюля станции метро «Проспект Мира» дома 41 и 43.

Здание слева (N 41) составлено из нескольких разновременных частей: его крайние части являются флигелями старой, конца XVIII в., усадьбы, а центральная часть встроена в 1893 г. молодым и позднее известным архитектором И. С. Кузнецовьм. В 1898 г. другой архитектор, В. Г. Иванов, надстраивает все сооружение вторым этажом и изменяет фасад. Мощные фигуры атлантов лепил скульптор С. Т. Коненков. В доме на этом участке до своей вынужденной эмиграции жил скульптор Э. И. Неизвестный.

В 1978 году усадьба была занесена в реестр как вновь выявленный памятник архитектуры XVIII – XIX вв. В 1988 году особняк был передан в долгосрочную аренду Московскому фонду культуры. Реставрация памятника истории и архитектуры была завершена к 850 летию Москвы.Церковь Филиппа, митрополита Московского, что в Мещанской слободе

Комплекс Сибирского подворья в Москве. Церковь Филиппа Митрополита, что в Мещанской слободе. Перед её колокольней стоит современная часовня во имя Просветителей земли Сибирской.

Из статьи «От улицы Щепкина до Нижней Красносельской улицы»

На Троицкой дороге в Переславль (Переславль-Залесский), Ярославль образовалась Переяславская ямская слобода с церковью Знамения в Переяславской слободе у Креста во 2-м Крестовском переулке (д. 17, 1765 г.). Округу именовали Крестами по часовне Животворящего Креста, стоявшей на месте встречи мощей митрополита Филиппа. В 1892 г. у Крестовской заставы Камер-Коллежского вала встали Крестовские водонапорные башни. Сейчас здесь Рижская площадь с Рижским (бывшим Виндавским) вокзалом (д. 1, 1899 г.).

На улице Гиляровского, где жил бытописатель Москвы В. А. Гиляровский, стоит церковь Митрополита Филиппа (д. 35), перестроенная М. Ф. Казаковым в 1778 г.Из статьи Елены Лебедевой МОСКОВСКИЕ ЦЕРКВИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА

Самая известная в Москве церковь во имя святителя Филиппа, митрополита Московского, находится на Проспекте мира, близ спорткомплекса «Олимпийский». Ранее эта улица называлась 1-й Мещанской, а в 1957 году получила современное название в память VI Всемирного фестиваля молодежи, праздника мира.

Первоначально, в 1652 году, по перенесении мощей святителя Филиппа в Москву, была построена деревянная церковь. Место, где был постороен храм святителя Филиппа, находилось на землях, принадлежащих Троице-Сергиеву монастырю. В храме служили до 1689 года, и когда она обветшала, ее разобрали, и в 1691 году выстроили каменную. Придел Алексия, Человека Божия, был освящен в 1710 году.

Традиционно считается, что строил ее Матвей Казаков в 1777-1788 г.г. Иногда, впрочем, называют имена архитектора М.Ф.Карпова и Семена Карина — того самого, который потом руководил работами по обустройству в Москве первого бульвара на месте снесеной стены Белого города, Тверского. А по мнению академика И.Грабаря, автором проекта Филипповской церкви был сам Василий Баженов.

Матвей Казаков при реконструкции церкви пристроил церковь-ротонду к трапезной и колокольне 1750—1752 годов. Ротонда украшена наличниками, фризом и четырёхколонными ионическими портиками с лепниной. Венчает ротонду лёгкий купол-фонарик. Интерьер церкви в западной части украшают поставленные полукругом колонны большого ордера, в алтарной части такой же полукруг выполнен из колонн малого ордера.Дело в том, что во второй половине XVIII столетия там, в Мещанской слободе, предполагалось устроить московское подворье митрополита Платона. И Филипповская церковь строилась красивой и долговечной как будущий домовый храм при этом подворье. Однако этот проект не был осуществлен, и церковь осталась обычной приходской.

В советское время церковь была закрыта, и в ней устроили склад.

Храм был закрыт в 1939 г., но сохранил свое внутреннее убранство — иконостас, некоторые иконы, богатую лепнину. Храм возвращен Церкви и освящен в 1991 г., отреставрирован в 1992—1997 гг.

Соседний Протопоповский переулок еще в 1924 году переименовали в Безбожный, — по находившейся там редакции популярного журнала «Безбожник». Очень долгое время Филипповская церковь имела именно этот адрес.Представляете себе ХРАМ в Безбожном переулке!

Создание при храме Сибирского подворья стало воплощением идеи объединения регионов Сибири. В комплекс подворья входят: часовня в честь Просветителей земли Сибирской (прп. Германа Аляскинского, свт. Иннокентия Иркутского, Иоанна Тобольского, Иннокентия Московского), представительский и паломнический корпуса.

Выходя с территории храм попадаешь в настоящий водоворот бегущих людей. Этот кусочек Москвы напоминает настоящий винегрет, столько всего намешано! Здесь и огромный спорт комплекс, где помимо «зрелищно-спортивных мероприятий» ведётся бойкая торговля. Большая часть комплекса занята магазинами дискаунторами и книжной ярмркой. И ещё спонтанный рынок в начале ул Щепкина. Пирожки, книжки, ложки . Огромные монстры офисов различных организаций вытесняют чудом сохранившиеся маленькие домишки старой Москвы.

(С)Московские неправославные храмы вкраплены в канву города — Выползов переулок — хоральная мечеть, построенная в начале ХХ-го в. и обозначенная в справочнике как «татарская» (архитектор Н. Жуков); рядом — «медресе» (училище). Внутри мечети скромны, но орнаментально украшены богато, устланы коврами, стены окрашены.

В местах, где начиналось еврейское расселение рубежа XIX-XX вв., в основном — ремесленное, расположены cинагоги.Улица Щепкиа

Прежнее название — 3-я Мещанская улица, одна из 4 бывших Мещанских улиц, из которых сейчас осталась лишь 4-я (ныне Мещанская улица). Все они назывались по Мещанской слободе. 3-я Мещанская улица была переименована в 1962 году в память о Михаиле Семеновиче Щепкине (1788—1863), выдающемся актёре и основоположнике реализма в русском театре, который жил на этой улице.

Из книги Романюк С.К. «По землям московских сел и слобод»

Дальше улица, по сути дела, исчезает в оголенных пространствах около олимпийских сооружений. Вокруг них — асфальтированная пустыня, на которой нелепо торчат остатки старых домов, позади стадиона выходят какие-то технические устройства: надо было спешно построить спортивный комплекс к открытию Олимпийских игр, а о том, чтобы привести в порядок территорию вокруг, не было ни охоты, ни возможности подумать.

Олимпийские игры 1980 года рассматривались руководством СССР как важнейшее пропагандистское мероприятие, для которого не пожалели средств. Главное строительство осуществлялось здесь, в тихих уютных переулках около Мещанских улиц. До сих пор перед глазами тенистый Тополев переулок, действительно заслуживший свое название, и тихий Выползов переулок, в котором оставили здание единственной тогда московской мечети, построенное в 1904 году по проекту архитектора Н. А. Жукова. В 1990-х годах рядом возвели здание для медресе (школы) с большим куполом.

Для олимпиады выстроили два огромных сооружения: стадион и бассейн (1976 — 1980 гг., М. Посохин, Б, Тхор, Л. Аранаускас и другие). связи с появлением их в плотной городской ткани возникает вопрос о том, рационально ли строить такие сооружения в городе, оправдывают ли они те разрушения, которые неизбежно тянутся за ними, есть ли смысл в огромных пустых пространствах вокруг?

Стадион отделен от 3-й Мещанской несколькими зданиями, оставшимися от застройки улицы. Издалека виден острый силуэт жилого дома с башенкой на углу, выстроенного в 1914 г. по проекту архитектора Э. К. Нирнзее.Из статьи Московские доходные дома

В конце XIX — начале XX в. в условиях экономического и промышленного роста в Белокаменной начался настоящий строительный бум. Повсюду возводились сверхсовременные многоэтажные доходные дома «со всеми удобствами» (паровое отопление, канализация, электричество, лифты), предназначавшиеся для сдачи внаём жилья, магазинов, конторских помещений (т.е. офисов), «нумеров» (гостиниц). Как сообщает советский путеводитель, особенно бурным выдался 1912 год, когда одних только 5-7 этажных домов в Москве строилось около 3 тысяч.

Для привлечения клиентов владельцы с архитекторами старались всячески украсить парадные фасады своих домов; на дворовые же фасады с «чёрной» лестницей для прислуги особо не тратились. Здания эти — добротные, солидные и как правило красивые постройки во всевозможных архитектурных стилях: в 1880х/1890х господствовала эклектика и «псевдорусский стиль», в 1900х — модерн, в в 1910х — «неоклассика». Несмотря не прекращавшийся весь XX в. процесс перестройки Москвы, многие из них уцелели и продолжают украшать город, будучи уже приспособленными под офисы, бутики, посольства и т.п., впрочем, иногда оставаясь по-прежнему жилыми.Доходный дом А.Д. Чернятина .Архитектор Э. К. Нирнзее.

Ул .Щепкина, 47 С1.

*Из статьи ЖЖ Доходный дом Чернятина на ул.Щепкина

Несмотря на то, что по формальным признакам это здание, построенное в 1914 году, прекрасно подходит для нашего сообщества, нельзя не отметить, что главную роль в проектах «тучерезов» архитектора Нирнзее играл все-таки не декор. Его Эрнст-Рихард Карлович менял с легкостью — мог использовать неоклассику, мог псевдоготику, как в настоящему случае, а мог вообще где-нибудь под крышей, за пределами зрительного восприятия, изящно пошалить с русскими северными мотивами, как он это сделал на 4-й Тверской-Ямской. Устремленность ввысь, в небо — вот отличительная черта его зданий. Доходные дома, у других архитекторов почти всегда выходившие громоздкими сундуками, у Нирнзее получались воздушными и стремительными, как бы имевшими свою собственную динамику. И декор только подчеркивал это впечатление, как здесь: щипцы и башни, как каменные стрелки, указывают вверх — туда, в высоту.Из ЖЖ *«Тучерезы» Нирнзее

Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее(1860-1918) – московский архитектор.

Он автор знаменитых «тучерезов», «домов Нирнзее» – первых небоскрёбов Москвы, перешагнувших отметку в 8 этажей. Небоскребы-тучерезы Москвы – его детище.

Строил он много. В основном, это были доходные дома для довольно богатых владельцев. Сначала была перестройка и надстройка существующих зданий.

Об архитекторе известно следующее. С 1898 года Эрих-Рихард вместе с братом Карлом поселяются в Москве, а с 1900 года начинают заниматься строительными работами. Творчество зодчего нельзя отнести к какому-либо архитектурному направлению. Нирнзее сначала тяготел к эклектике, позже — к модерну, неоклассике и неорусскому стилю. Большая часть домов, спроектированных архитектором расположены в районах Тверской улицы, Тверской -Ямской улиц, Земляного Вала. «Дом Нирнзее» в Большом Гнездиковский переулке д.10, построен в 1912-1915 годах. Это самое высокое в своё время десятиэтажное здание в Москве предназначалось для малогабаритных дешёвых квартир холостяков , малых семей, имело общественную столовую, коридорную систему, «театральный» подвал, на крыше была устроена зона досуга (включала скейтинг-ринк).Совсем недалеко, на Новослободской ул ( дома 33 и 14), есть ещё два дома по проекту этого архитектора.Один из них очень похож на доходный дом Чернятина.

http://niernsee.ru/niernsee/novoslob/novoslob3.jpgДом-музей М.С. Щепкина. Дом В.И.Панова

Из статей об открытии дома-музея Щепкина.

В в этом доме до своей смерти, до 1863 г. , жил знаменитый актёр Михаил Щепкин, именем которого названо театральное училище в Москве, уже при новых хозяевах — Пановых — дом был перестроен.

Дом был отреставрирован в конце 20 века. Декор 1865 г. был уничтожен. За это ЮНЕСКО исключило данный дом из своих списков. Непосредственно музей был образован в 1995 г. Экспозиция музея представляет уникальную коллекцию раритетных материалов о жизни и творчестве великого актёра.

Спасение и реставрации дома великого актера Михаила Семеновича Щепкина тянулась два десятилетия. Театральный музей имени Бахрушина, он является владельцем этого дома сейчас, открыл здесь свой филиал.Пустовавший после расселения коммунальной квартиры деревянный дом чудом сохранился в квартале массового сноса, сопровождавшего строительство стадиона «Олимпийский». В те же 1980-е годы был снесен другой его дом — по адресу Большой Каретный переулок, 16, где Михаил Семенович жил 18 лет (с 1830 по 1848 год). С тех пор дом на 3-й Мещанской приобрел особую ценность. Щепкин арендовал его четыре года (1859-63), отсюда уехал в Крым. Там он умер. В церкви Филиппа Митрополита, стоящей через улицу, его отпевали, гроб несли на руках на ближайшее Пятницкое кладбище.

Дом ценен и тем, что существовал уже в 1803 году, то есть принадлежит к числу немногих деревянных зданий допожарной Москвы.Собранный из отесанных брёвен по методу «сруба без единого гвоздя», он усилиями реставраторов вернул себе первозданный облик. И как памятник истории, и как памятник архитектуры дом Щепкина имеет федеральный статус.

Дом был передан Театральному музею в 1980-е годы, это приурочивалась к 200-летию Щепкина, родившегося в 1788 году. Все годы реставрации сотрудники музея вели научную и собирательскую работу. Покойная Александра Щепкина, актриса Малого театра, и ее дочь Мария Станюлис передали музею мемориальные вещи своего предка.

По материалам статьи «Дом Щепкина спасали 20 лет» Рустама Рахматуллина.

Веб-сайт газеты «Известия», 27.01.06В музее представлены театральные костюмы Щепкина, личные вещи, портреты. Исследователи утверждают, что до настоящего времени сохранились лишь шесть изображений Щепкина при жизни. Одно из них находится в Доме-музее.

Впервые публике представлено генеалогическое древо Щепкиных. Род прослеживается за семь поколений до Михаила Семеновича, родившегося в 1788 году. В основании древа — священник Федор служивший в Калужской епархии во второй половине XVII века. «Все семь поколений были священниками — это еще нигде не печаталось», — сказала правнучка в третьем поколении знаменитого артиста Мария Станилис. Отец актера, правда, был уже управляющим графским имением, а вот его дяди и племянники еще продолжали служить Церкви. Михаил Семенович, приехав в 33 года в Москву и, поселившись в этом особняке, был прихожанином Филипповской церкви, восстановленной в наши дни. «Он великолепно знал службу, и даже, едва переступив порог нового дня него храма, затеял спор со священником о чинопоследовании, и выиграл его», — передала семейное предание собеседница.

Из книги Романюк С.К. По землям московских сел и слобод

Это дом, в котором жил великий русской актер Михаил Семенович Щепкин. Он переехал из Воротниковского переулка (дом N 12) в конце 1850-х гг. и прожил тут последние годы жизни. При доме был большой сад, в котором «шумели развесистые березы и цвела сирень и кусты малины, смородины и крыжовника, точно где-нибудь в деревне».

http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000006/pic/000007.jpg

Дом М. С. Щепкина в Москве на 1-й Мещанской ул. С фотографии конца ХIX века

В доме жила многочисленная семья великого актера, его друзья с семьями и ученики, там нашли гостеприимный кров престарелые артисты, когда-то блиставшие на сцене. С утра до позднего вечера дом шумел, кипел, играл, носились стайкой дети, приходили соседи, приезжали знакомые, друзья, почитатели таланта артиста. Часто заходил собиратель русских сказок А. Н. Афанасьев, живший также на 2-й Мещанской, гремел звучным басом Н. X. Кетчер, которому нужно было только перейти дорогу и очутиться у своего друга.

Друзья любили и заботились о Кетчере: Тургенев, Грановский и Щепкин в складчину купили ему маленький домик на 2-й Мещанской улице (N 44), где он проводил целые дни, копаясь в саду, окруженный несметным сонмом подобранных им бездомных кошек и собак.

Щепкина посещали чуть ли не все известные представители русской интеллигенции. Оказывалось и так, что за столом, «между посещающими, иногда бывали случайные гости, неведомо откуда явившиеся, и вряд ли кому приходило на ум навести справки об этих сюрпризных гастрономах». Натура общительная, гостеприимная, М. С. Щепкин был рад шуму и веселью вокруг него, но если он играл вечером в спектакле, то старался уединиться и даже не участвовал в общей трапезе, довольствуясь маленьким кусочком черствого хлеба и кружкой клюквенного морса. К вечеру дом постепенно затихал: в 12 ужинали и к двум часам все уже спали, только в кабинете Щепкина горела свеча — артист готовился к выступлению. Из этого дома он уехал в Крым на лечение, но поездка оказалась последней для него: 1 августа 1863 г. он скончался в Ялте. Гроб с телом артиста привезли в церковь св. Филиппа, где совершилось отпевание. Похоронили его на Пятницком кладбище, около Т. Н. Грановского. Могила Щепкина была вся засыпана цветами, принесенными Кетчером, опустошившим весь свой сад для друга.Из книги об истории театра .Глава М.С. Щепкин

Тогда еще не было театральных убежищ, домов для ветеранов сцены, и не одного «отыгравшего» Щепкин спасал от нищеты и одинокой старости.

http://www.maly.ru/news2/Shcepkin7.jpg

Частенько приходил он к жене расстроенный и говорил ей:

«Встретил такого-то (или такую-то). Совсем одинок бедняга, и жить негде. Не взять ли нам его к себе, Алеша?»

«Ну что ж, возьмем, — отвечала Елена Дмитриевна, всецело сочувствовавшая мужу, — потеснимся. » — и брали.

*Жена Е. Д. Щепкина была турчанка, в двухлетнем возрасте подобранная русским солдатом при осаде Анапы в 1791 году*«Все, что вы находите во мне достойным какой-либо оценки, – говорил великий русский актер, – принадлежит, собственно, не мне, – все это принадлежит Москве, то есть тому избранному высокообразованному обществу, умеющему глубоко понимать искусство, которым Москва всегда была богата… В этом кругу было все: и литераторы, и поэты, и преподаватели Московского университета, тридцать лет я находился в этом кругу». Из них семнадцать в собственном доме и по Большому Спасскому переулку (одно время – улица Ермоловой, ныне – Большой Каретный переулок), 16.

Домик когда-то в глубине буйно заросшего лопухами двора. В тяжелых черно-лиловых гроздьях сирень. Пара ступенек скрипучего крыльца. Прихожая без прислуги (спасибо, что стряпуху удавалось держать!). Широко распахнутые в залу двери. Стол на несколько десятков человек. Приветливые любопытные лица.

Дом всегда был как будто резиновый: место как-то находилось.*Когда я обошла домик, то на крылечке мне померещился САМ Щепкин;)))

Михаил Семенович начинал курить подешевле табак, детям давали меньше гостинцев — и новый член семьи оставался до смерти на иждивении Щепкина.

Елене Дмитриевне трудно было бы справляться с такой огромной «семьей», если бы в доме не было «Тахамочки». Т. М. Аралова была дочерью домовладельца, у которого Щепкин поселился по приезде в Москву. Дела ее отца пришли в расстройство, дом и имущество продали за долги, и тогда Щепкин предложил ему, что он возьмет на воспитание его старшую дочку, подругу дочерей Щепкина, девочку лет двенадцати. Так она и осталась на всю жизнь в щепкинском доме. Это была тихая, молчаливая девушка, очень большого роста, с большими руками и ногами и с большим сердцем, в котором помещались все Щепкины.

Елене Дмитриевне она была незаменимой помощницей. Когда смертельно заболел старший сын Щепкина, Дмитрий, выдающийся молодой ученый, и врачи решили, хватаясь за соломинку, отправить его на остров Мадейра, родители, побоявшись отпустить сына одного, попросили Тахамочку сопровождать его. Так же спокойно, как она ответила бы на предложение повезти детей в Сокольники, она отвечала «хорошо» и отправилась с больным. Она самоотверженно ходила за ним, но поездка не помогла, и он умер на ее руках. Она вернулась в Россию.Кроме разных стариков и старушек, в доме Щепкина жило множество молодежи. Жил у него знаменитый впоследствии артист С. В. Шумский. Н. М. Медведева. Последним, кто попал к нему, был известный М. В. Лентовский (Михаил Валентинович Лентовский (1843-1906) — известный актер, режиссер и антрепренер. С 1871 по 1881 год — актер Малого театра. Организовал первый в России театр оперетты (в саду «Эрмитаж») *(о нём я рассказывала во второй части),известен постановками пантомим и феерий), которого Щепкин вызвал к себе, получив от него письмо с просьбой помочь ему стать актером. Мальчику было шестнадцать лет; Михаил Семенович послал ему денег, затем поместил у себя, пригрел его и полюбил. Так как все углы в доме были заняты, то ему поставили кровать в кабинете Щепкина. Мальчика с горячей душой, но дикого, как волчонок, невзлюбили внучата Щепкина, приревновав его к деду, и часто изводили его. После какой-то детской истории, в которой вспыльчивый Лентовский столкнул с террасы издевавшегося над ним приятеля маленьких Щепкиных, дети думали, что Мише сильно достанется. Тут — по рассказу моей тетки А. П. Щепкиной — им впервые пришлось увидеть их добряка дедушку суровым. Он с грустью и строгостью стал говорить им, как они неправы, притесняя Мишу, который пользуется их гостеприимством, как ему должно быть тяжело у них и что они должны поставить себя на его место. «Как я помню его строгое и вместе печальное лицо, его в душу проникающий голос! — говорила Александра Петровна. — Слова деда были хороши и убедительны и сами по себе, но я уверена, что и талант сыграл тут немалую роль: так это было сказано, что до сих пор не забыть». Как ни был занят Щепкин, он находил время следить за всем, что делалось в его семье, и своим умным и добрым влиянием всех согревал и направлял.

Если идти дальше по улице Щепкина, то за перекрёстком можно увидеть комплекс зданий из красного кирпича.

Старо-Екатерининская больница.

Из статьи Алексея Дедушкина .Старо-Екатерининская больница.

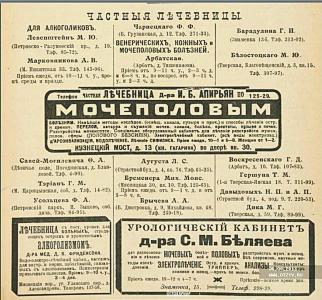

В связи с эпидемией чумы (1770 — 1773 гг.) специальным указом Екатерины II на 3-й Мещанской улице (ныне улица Щепкина) был организован противочумный карантин — «Карантинные дома» (1772 — 1773 гг.). На этой базе в 1775 г., также по указу Императрицы, создана больница, названная в честь ее учредительницы Екатерининской. Учитывая Высочайший патронаж, ее еще называли «Екатерининская Императорская больница». Это была вторая больница в Москве для гражданского населения после Павловской больницы (ныне 4-й Градской), учрежденной в 1763 г. на 25 коек.

Больница была предназначена для «чернорабочего класса людей» и вначале размещалась в 13 отдельных деревянных зданиях. Она имела 150 кроватей, богадельню на 100 человек, работный дом для мужчин, инвалидный дом для бывших военнослужащих. Создаваемые в последующем лечебные учреждения в различных районах Москвы являлись филиалами (отделениями) Екатерининской больницы.

В 1826-1833 гг. была организована очередная больница у Петровских ворот (теперь — 24-я городская больница), которая отделилась от Екатерининской и получила название Ново-Екатерининской, а за прежней осталось название Старо-Екатерининской. В 1876 г. бывшие филиалы получили также статус отдельных больниц: Мясницкая, Яузская, Басманная, Преображенская, Александровская.Из книги Романюк С.К. «По землям московских сел и слобод»

Недалеко от Трифоновской улицы расположены строения одной из самых крупных московских больниц, известной под аббревиатурой МОНИКИ, что означает Московский областной научно-исследовательский клинический институт (ул. Щепкина, 61/2). Больница была основана в 1776 г. по указу Екатерины II, почему долгое время и носила ее имя.

В 1771 г. в Москве появилась вселявшая страх азиатская гостья — чума, и тысячи москвичей стали жертвой ее. Рядом с Напрудной слободой устроили карантин, находившийся у Троицкой (или Крестовской) заставы, стоявшей на дороге на Переславль, Ростов и Ярославль. По указу Екатерины II в деревянных зданиях его открылась больница: «Усмотря, что в числе скитающихся по миру и просящих милостыни в здешнем городе есть престарелые и увечные больные, которые трудами своими кормиться не в состоянии, а также и никому не принадлежащие люди, о коих никто попечения не имеет, заблагорассудили мы по природному нашему человеколюбию учредить под ведомством здешней полиции особую больницу. » Но так как после эпидемии, по словам указа, «оказываются в здешнем городе множество молодых ленивцев, приобыкших лучше праздно шататься, прося милостыни, нежели получать пропитание работою», Екатерина, «дабы прекратить им средства к развратной праздности», указала учредить при больнице у заставы работный дом и «содержать там мужского пола ленивцев, употребляя оных для пиления дикого камня». Для «ленивцев» женского пола употребили здания бывшего Андреевского монастыря около Калужской заставы.

Однако в скором времени работный дом упразднили и все помещения отдали Екатерининской больнице, предназначенной, в основном, для простого люда: «Больница принимает больных всякого рода, как в отношении их звания, так и в отношении их пола, возраста и болезней». В 1812 г. в ней лежали как русские, так и французские больные и раненые. После того, как в 1828 г. в доме князя Н. С. Гагарина у Петровских ворот открыли филиал больницы, получивший имя Ново-Екатерининской, больница у Крестовской заставы стала называться Старой.

В 1840-х гг. Старо-Екатерининской больницей заведовал знаменитый врач Ф. Гааз, усердно благоустраивавший ее, в ней появились водопровод, души и модные тогда в Европе серные ванны.

Первым каменным зданием Старо-Екатерининской больницы стал корпус для персонала и прислуги, выстроенный в 1898 г.

Почти все здания, выстроенные до советского времени, возводились на частные средства — на пожертвования врачей или таких филантропов, как Каверины, Морозовы или Крестовниковы.

Дом 52 — Здание конторы, приёмного покоя и амбулатории им. Л. И. Тимистера при Старо-Екатерининской больнице (1900-е, арх. И. А. Иванов-Шиц)Интересно, что одно время больница называлась Американской — в начале 1920-х гг. Комитет медицинской помощи США взял, в сущности, на себя ее снабжение медикаментами и прочими нужными вещами, но вскоре большевики отказались от помощи из-за границы. Больницу переименовали в Московский клинический институт; потом, правда, вернули ей название Екатерининской больницы, но уже имени профессора А. И. Бабухина (известного гистолога); ныне же это опять институт, носящий имя М. Ф. Владимирского, медика по образованию, но большевика, умудрившегося безнаказанно для себя пробыть в продолжение почти четверти века — с 1927 по 1951 г. — -на посту председателя Центральной ревизионной комиссии большевистской партии.

Святой доктор Гааз

http://oribus.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82. » http://ic.pics.livejournal.com/kraevushka/13674077/564478/564478_original.jpg

*http://kraevushka.livejournal.com/370729.html

В 1840-1843 годах Ф.П. Гааз был назначен главным врачом Старо-Екатерининской больницы. При его непосредственном участии в 1844 году в Москве была учреждена Больница для чернорабочих, и Гааз стал ее главным врачом. В том же году открывается и Полицейская больница, где Гааз также занимает должность главного врача, на которой он и находился вплоть до своей смерти в 1853 году*Из книги Святой доктор Федор Петрович Гааз. Фанатик добра.Автор Лев Копелев .

В третей части мы уже говорили, что прототипы героев Достоевский писал с реальных людей. Одним из них был доктор ГааазДостоевский много лет спустя вспоминал о нем. В черновых рукописях «Преступления и наказания», в записных книжках, в «Дневнике писателя» неоднократно встречается имя Гааза, обозначая живой пример деятельного добра, В романе «Идиот» ему посвящены такие строки:

«В Москве жил один старик, был „генерал», то есть действительный статский советник с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам, каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит „старичок генерал». Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался перед каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех „голубчиками». Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Так поступал он множество лет, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала, а между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более двадцати копеек на брата». Некоторые исследователи творчества Достоевского полагают, что Федор Петрович Гааз был одним из прообразов главного героя романа — князя Мышкина.

В начале августа 1853 года Федор Петрович заболел; карбункулы на спине и на боках причиняли мучительные боли, вызывая жар, озноб. Лежать он не мог и все время сидел в старом кресле, морщась при каждом движении; урывками спал. Но он требовал, чтобы врачи и фельдшера приходили к нему рассказывать о больных, обсуждал с ними, как лечить их дальше.

Писательница Елизавета Драшусова навещала его ежедневно. Она вспоминала:

«Несмотря на болезнь, благообразное старческое лицо его выражало необыкновенную доброту и приветливость, он не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил о себе, ни о своей болезни, а непрестанно занимался своими бедными, больными, заключенными — делал распоряжения, как человек, который готовится в далекий путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше».

Он все добавлял новые наказы и просьбы к завещанию, которое заполнило много страниц.

. Если после моей смерти останутся наличные деньги, то я желаю, чтобы все имеющиеся непереплетенные „Азбуки благонравия» и все картоны „Азбуки» были переплетены и хранились для постепенной продажи или бесплатной раздачи, как Павел Яковлевич сочтет за лучшее. Драгоценнейшего Алексея Николаевича Бахметьева я покорнейше прошу при случае присмотреть за достойным сожаления Филиппом Андриановичем. Первое благодеяние, оказанное ему Алексеем Николаевичем, стало причиной всему, что я мог сделать после него. Очевидно, само Провидение передало его в наши с ним руки.Святой доктор Гааз

Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Старо-Екатерининской больнице

Снаружи он очень красив и увенчан пятью главами с вызолоченными крестами; http://oldmos.ru/photo/view/16573

над западным входом сооружена шатровая колокольня, на которой размещены колокола. Внутри храм поражает великолепием и красотой; широкий купол поддерживается четырьмя столбами. Величественный четырёхярусный иконостас художественно выполнен г. Терезою И.И., святые иконы писаны в древнем стиле по вызолоченному фону. Стены храма украшены живописью и орнаментом в древнем стиле».

http://www.oldmos.ru/upload/photos/f/1/3/800_f1393189cbe88065d23e27cc78741f78.jpg http://oldmos.ru/upload/photos/3/8/1/800_3811c61fb419c6b70d2c7c93a03e2b75.jpg

В 1924 г. собрание коммунистической ячейки больницы им. Бабухина постановило закрыть Храм, потому что «колокольный звон беспокоит больных и мешает работе советских служащих». Потом — клуб, а после — 35 лет — завод по ремонту медицинской техники. В 1996 г. возвращен РПЦ. Патриаршее Подворье. Богослужения были возобновлены в 1997 г. При храме — сестричество св. Луки (Войно-Ясенецкого).Родильный дом имени С. Т. Морозова. Корпус им. А.П. и Е.В. Кавериных.

В 1891 году в Старо-Екатерининской больнице было открыто «родовспомогательное» отделение — до революции это был самый крупный московский роддом, которым заведовал Г.Л.Грауэрман, чье имя долгое время носил знаменитый роддом №7 на Новом Арбате. В Старо-Екатерининской больнице начинали свою деятельность известные московские доктора Ф.И.Гетье и В.Н.Розанов — после революции оба стали лечащими врачами Ленина и других кремлевских жителей. Доктор Гетье, окончивший Московский университет, два года почти бесплатно проработал в Старо-Екатерининской больнице, чтобы иметь возможность экстерном получить второе образование — сам сенатор Плеве оказал ему протекцию. Потом Гетье стал первым главным врачом открытой незадолго до революции Солдатенковской (ныне Боткинской) больницы, устроенной в 1910 году по завещанию и на средства московского текстильного короля К.Т. Солдатенкова.

Родильный домъ имени С. Т. Морозова Как раз в этом роддоме появился на свет В. С. Высоцкий..

Он жил и некоторое время учился в этом районе.Мемориальная доска на здании бывшего родильного дома № 8 Дзержинского района, где 25 января 1938 г. родился Владимир Высоцкий (ныне — Отделение гемодиализа и трансплантации почки при Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского).

http://picasaweb.google.com/116299420131152325297/Vysotsky_v_Moskve#5533865941784355826

Москва, 1-я Мещанская ул.126. Флигель бывшей гостиницы «Наталис» — сохранившаяся часть дома, в котором Владимир Высоцкий жил в 1938-1947 гг. («. Дом на Первой Мещанской — в конце»). В доме, построенном на том месте (проспект Мира, 76), В.Высоцкий жил в 1955-1963 гг.

http://picasaweb.google.com/116299420131152325297/Vysotsky_v_Moskve#5533865899340780034

Москва, проспект Мира, 68, строение 1А (ранее — 1-я Мещанская улица, 88). Здесь находилась школа № 273, в которой Владимир Высоцкий учился с сентября 1945 г. до отъезда в Германию в январе 1947 г.Дома 58 , 60 , на месте которых ранее находились дома Кавериных

Балкончики, похожи на птичьи клетки;)))Церковь в честь иконы Богоматери » Целительницы » Второй храм при Старо — Екатерининской больнице ныне Бюро Судебно-медицинской экспертизы

Итак, неделю назад я ещё раз прошла этот маршрут уже со стороны больницы. Пока я фотографировала это деревянный домик, очень похожий на обычный деревенский. Там даже на окошке герань растёт:)) Оттуда вышла женщина и подозрительно на меня посмотрела.Я решила,что лучшая защита,это нападение! Я рванула к ней, чем уже её напугала. И спросила- Скажите, здесь раньше был храм? Она очень удивилась. И сказала,- Нет, это не храм, это домик священника, у которого останавливалась Екатерина II. И добавила,- вообще то это памятник архитектуры,охраняемый государством. Я поблагодарила её ( за ещё одну версию происхождения этого строения)и пошла пробираться к храму Св.Трифона.

Из статей: Алексея Дедушкина,а также статей Больничные храмы: Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ)*

Для отпевания покойных в конце XIX века при анатомическом театре была выстроена вторая деревянная церковь, во имя иконы «Целительница» и освящена 22 мая 1881 года. Раньше это была обыкновенная положенная часовня.

В старой Москве во имя иконы Божией Матери «Целительница» освящали, в основном, больничные церкви, где она являлась Покровительницей и Помощницей в исцелении душ и тел. Среди прочих московских клиник «Целительнице» были посвящены одна из церквей Старо-Екатерининской больницы на Мещанской улице, и домовая церковь при Полицейской больнице им Императора Александра III, устроенная доктором Гаазом. Обе они были закрыты после революции, и от них остались ныне лишь перестроенные помещения.Зато совсем недавно, в 1992 году во имя иконы «Целительница» устроили новую больничную домовую церковь при НИИ Клинической Психиатрии на Каширском Шоссе, которую освятил сам Святейший Патриарх — это одна из первых московских церквей, устроенных впервые, а не из числа восстановленных дореволюционных. Сотрудники института выделили в современном здании, возведенном в позднее советское время, помещение и обустроили его под церковь, возрождая старинные православные традиции московской медицины. Теперь и больные, и врачи могут молиться в ней Заступнице о помощи и исцелении.

И стихотворные строки от А. Ману:

«Пожар в больнице. Бравые ребята

Из зданья быстро вывели людей.

Медперсонал в испачканных халатах

Толпится у задымленных дверей.

Повыше встав на вынесенной койке,

Брандмейстер объявляет для врачих:

«Никто не пострадал! Хотя в пристройке

Нашли двоих совсем уже плохих.

Но мы ж ребят недаром обучали!

Ну, видят — мужикам совсем хана.

Минут за десять всё же откачали…»

Настала гробовая тишина.

«Да что вы пригорюнились, врачихи?

Все живы — говорю в который раз!»

Тут из толпы раздался голос тихий:

«Милок, пристройка — это ж морг у нас!»Трифоновская улица

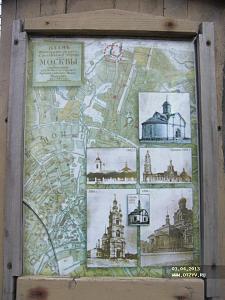

Три́фоновская улица (ранее отдельные части Трифоновский переулок, Бахметьевский переулок)

Улица названа по своей главной достопримечательности — Церкви Трифона в Напрудном, жемчужине древней московской архитектуры.Восточная часть улицы между современными Олимпийским проспектом и Проспектом Мира, повторяет очертания реки Напрудной, притока Неглинной (ныне взята в трубу).

По названию реки получило имя село Напрудное, ставшее после включения в состав Москвы Напрудной слободой.

Центральная улица слободы называлась Трифоновской улицей или Трифоновским переулком по названию древней церкви Трифона в Напрудном. В 1954 году к Трифоновской улице был присоединён Бахметьевский переулок, в результате чего улица удлинилась до улицы Образцова.Напрудная слобода

Из книги Романюк С.К. «По землям московских сел и слобод»

Напрудная слобода находилась на северо-востоке Москвы, на берегах речки Напрудной. Она брала начало в районе нынешнего Рижского вокзала, далее протекала вдоль Екатерининской улицы и по территории сада Екатерининского училища, где было несколько прудов, богатых рыбой (отсюда, вероятно, и названия этой речки — Напрудная и Рыбная), проходила по Самарскому переулку и впадала в реку Неглинную.

Слобода стояла на землях древнего села Напрудского, существовавшего, возможно, еще в XII — XIII в. Первый раз оно упоминается в старинной духовной грамоте (завещании) московского князя Ивана Калиты в 1339 г.: «Се дал юсмь сыну своему болшему Семену. село Напрудское у города». Примерно через сто лет село, по сути дела, вошло в состав города — в духовной (или, как он пишет, — в «грамоте душевной») великий князь Василий Васильевич уже упоминает об этом селе вместе с городскими дворами: «А из Московских сел даю своей княгине Напрудское у города и з дворы з городскими».

Напрудная слобода принадлежала дворцу и была небольшой: в 1632 г. в ней насчитывалось 17, а в 1638 г. — 20 дворов.Надо думать, что в слободе издавна стояла деревянная приходская церковь, освященная во имя святого Трифона.

В окрестностях села Напрудного действительно было много дичи, о чем свидетельствовал большой любитель соколиной охоты, царь Алексей Михайлович, охотившийся в этих краях, «промеж Сущова и рощи, что к Напрудному»

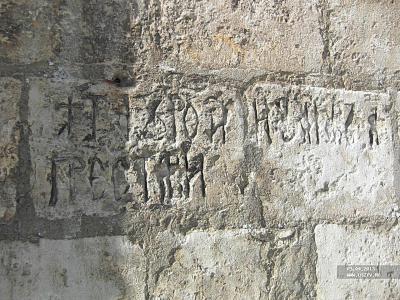

Ранее на наружной стене церкви находилась очень любопытная фреска, изображавшая всадника на коне, держащего в вытянутой руке сокола. По преданию, она изображала святого Трифона, но в житии его, однако, ничего не говорится о том, что он увлекался охотой.Для полноты картины добавлю ещё несколько зимних фоток.

. Я пробиралась к храму сквозь снег с территории больницы. Кстати проход есть. Правда не цивилизованный,через дыру в заборе:))),около заправки и вот этого ультрамодного здания, искажающего нашу действительность.

В голове постоянно вертелась мысль » Интересно КАК выглядела Напрудная слобода» пару, тройку веков назад. И на какое то время мне удалось наконец ЭТО представить, именно благодаря, недавно выпавшему снегу!

На месте снесённого храма опять ОН! Чёрный кот :)))

Церковь Трифона в Напрудной слободе

Храм граничит с территорией больницы (областного института) МОНИКИ, но пройти в храм можно только с Трифоновской улицы.

До храма можно дойти пешком от ст. метро “Рижская” и “Проспект Мира” или доехать автобусами “0”(”нулевой”) и “19” до остановки “Трифоновский храм” (2 остановки) от м. Рижская.

Официальная Интернет-страница Храма Святого Мученика Трифона в Напрудной слободе: http://www.triphon.ru/

http://www.temples.ru/gallery.php?CardID=6153

Трифоновская улица, 38. Церковь Трифона в Напрудном — один из первых посадских каменных храмов — была построена в 1492 году. Справа видны столбы-голбецы на месте алтарей приделов Филарета Милостивого и Николая Чудотворца.Из статьи Е.Е Черновой Церковь Трифона в Напрудной слободе.

Возвышенное место, на котором стоит церковь, раньше было искусственно созданным островом. С одной стороны этот остров обтекала река Напрудная, впадающая в реку Неглинку, а с другой стороны был вырыт ров. Сюда великие князья и цари любили приезжать с соколами и кречетами для охоты на водяную или, как тогда говорили, «мокрую» птицу.

До сих пор нет единого мнения, когда был построен храм мч. Трифона. В 19 веке его датировали второй половиной 16 столетия. При обследовании храма в 1936 году архитектор П.Д. Барановский обнаружил надгробные надписи на камнях храма, одна из которых обозначала дату — 1492 год. Этот год был принят за время постройки церкви. Однако, как показали дальнейшие исследования, эти надписи – проба шрифта кладбищенских резчиков, и они никак не могут датировать храм.Современный исследователь С.В. Заграевский считает, что с большой долей вероятности храм Трифона в Напрудном был построен в 1470-1480-х годах московскими великокняжескими мастерами.

С основанием храма мученика Трифона в Напрудном связано старинное московское предание. Некогда при одном из государей его сокольничий Патрикеев упустил любимого царского сокола и должен был заплатить головой, если не сыщет его в три дня. Несчастный пришел к Великому пруду, вблизи Сокольничьего леса, стал горячо молиться св. мученику Трифону и при его помощи нашел здесь улетевшего сокола. На этом месте сокольничий и поставил обетную белокаменную церковь. Это легенду, отнесенную к временам Ивана Грозного, изложил в своем романе «Князь Серебряный» А.К. Толстой.Но при сопоставлении исторических фактов и данных предания, выясняется, что московским государем, о котором идет речь, скорее всего, мог быть Иван III Васильевич (1462–1505), а «сокольничим» – приближенный Ивана III боярин и воевода Иван Юрьевич Патрикеев (1419-1499). В конце жизни Иван Юрьевич попал в опалу, и только заступничество духовенства уберегло его от казни. Бывший приближенный великого князя был пострижен в Троице-Сергиев монастырь, дорога к которому пролегала мимо села Напрудного, под именем Трифон.

Соколиная охота имела в древней Московии настолько большое значение, что изображение конного сокольника с птицей чеканилось на монетах во времена Василия I и Василия II Темного. Конный сокольник в правление Иоанна III исчезает с московских монет, однако появляется на родовой печати князей Патрикеевых.Еще одним доказательством исторической подосновы предания является фреска, находившаяся на храме Трифона со стороны алтаря, изображающая всадника на белом коне с соколом на руке. Для подобного изображения нет мотивов ни в житии святого Трифона, где сказано, что он пас домашнюю птицу, ни в церковных молитвословиях, которые почитают его защитником полей и огородов от вредных насекомых. Греческая иконография знает образ Трифона, запечатленного пешим с крестом и серпом или виноградной лозой в руке. Но на Руси получило распространение именно такое изображение мученика Трифона — на коне с соколом в руках. А сам святой почитается еще и как помощник в нахождении пропажи и как покровитель охотников.

После чумы 1771 года местность вблизи церкви св. мч. Трифона обезлюдела, храм оказался лишен прихода и его даже хотели закрыть. Но вместо этого, храм ожидало возрождение. После передачи иконы с мощами Трифона, церковь стала центром известного на всю Москву Трифоновского богомолья.Из статьи Владимира Цветова «Загадки италийского арихтыхтана»

История московской церкви Трифона сама по себе достойна отдельной книги (и, по нашим сведениям, прихожане Трифоновского храма, возвращенного русской Церкви в 1992 г., сейчас готовят именно такое — большое документальное исследование), но что связывает этот храм с итальянским муролем, кроме некоторой общности архитектурных черт у церкви в Напрудном и Успенского собора?

. Тут самое время вспомнить о полярной охоте болонского магистра и его стремлении добыть именно белых кречетов. Святой Трифон на иконах изображается с соколом — птицей серой, а белый кречет появляется в его иконографии крайне редко, в том числе — на исчезнувшей в недрах Третьяковки и до сих пор не экспонирующейся фреске.

На «соколиную» связь церкви Святого Трифона с историей Фьораванти обратил внимание в 1997 г. эссеист и краевед Рустам Рахматуллин в поэтическом эссе «Всадник на белом коне с белым кречетом на рукавице» (см.: Дружба народов. 1997. № 11). Сейчас автор переработал его, и эссе под названием «Белый кречет храма, или Новое сказание о начале Москвы» будет первой главой в готовящейся книге о метафизической истории столицы.

Для Р.Рахматуллина несомненно существование некоего связующего звена между созданием Успенского собора и Трифоновского храма. Но строил ли эту церковь именно Аристотель Фьораванти, автор «Белого кречета. » судить не берется, поскольку точная наука подтвердить этого не может, а метафизическая история — дисциплина поэтическая. Однако некоторые, хотя и небесспорные, доказательства этой красивой версии есть.http://www.rusarch.ru/zagraevsky5.htm

Архитектурная история церкви Трифона в Напрудном и происхождение крещатого свода. Исследование проф. С.В.Заграевского посвящено одному из наиболее ранних сохранившихся памятников московского зодчества – церкви Трифона в Напрудном. Обосновывается датировка храма во временном промежутке от середины 1470-х до середины 1480-х годов.

Летописной даты церковь Трифона не имеет. В XIX–первой половине XX века она приблизительно датировалась серединой XVI века. Л.А.Давид предложил более раннюю датировку – между 1479 и 1492 годами. Эта дата нашла широкий резонанс в популярной литературе, с некоторыми оговорками (ближе к 1500 году) была принята Вл.В.Седовым, но не была принята В.В.Кавельмахером, С.С.Подъяпольским и А.Л.Баталовым, придерживавшимися датировки серединой–второй половиной XVI века.http://www.rusarch.ru/shalygin1.htm

Андрей Шалыгин: Исследования профессора С.В.Заграевского о строительстве храма святого мученика Трифона в Напрудной слободе в период 1470–1480 гг., — однозначно признаны РПЦ и специалистами Москомархитектуры, а также историками и специалистами. Именно его труды давным-давно поставили окончательный приговор досужим вымыслам из «Князя Серебряного» которые так любят брать во «свидетельство» желающие присовокупить Ивана Грозного чуть ли не к лику московских святых, ложно совмещая времена Чуда о соколе и, якобы, охоты Ивана IV, рожденного только в 1530 году.

Именно к этому времени и следует отнести и чудо с соколом, давшее повод к возведению храма мч. Трифона в Напрудном.Но на этом «архитектурные приключения» храма не закончились. Наступило новое время: революционное, безбожное. Но некоторое время после Октябрьской революции отдаленную Трифоновскую церковь не закрывали. Известно, что в феврале 1925 года в храмовый праздник Литургию в храме св. Трифона незадолго до смерти служил св. патриарх Тихон.

И уже в 1920-е годы начались работы по изучению и восстановлению облика древнейшего московского храма. Конечно, не обошлось без участия знаменитого спасителя московских архитектурных шедевров, Петра Барановского.

От полного разрушения церковь спасло ходатайство многих архитекторов. Но все же предусмотрительно были сделаны обмеры церкви на случай ее уничтожения. В 1932 году была произведена радикальная реставрация: направленными взрывами были «отстрелены» пристройки XIX века. Церковь Трифона, одна из крупнейших церквей Москвы, вернулась к изначальным средневековым размерам. Работы проводились под руководством П.Д.Барановского и Л.А.Давида.

Сохраненное древнее здание храма было отреставрировано в 1947–1948 годах архитектором Л.А.Давидом. Были заново выстроены барабан, глава, крест и трехлопастное покрытие. А потом… Больше 40 лет церковь стояла в запустении, обрастая соседями-параллелепипедами.

Ограниченные богослужения в древнем храме были возобновлены в 1992 году. Сейчас вокруг храма ведется строительство служебных помещений, началось благоустройство территории.http://oldmos.ru/photo/view/16584

За древним (1592) зданием церкви возвышается новая трапезная, построенная в 1893 году по проекту архитектора Г.А. Кайзера. Со стороны алтаря в 1897 году была пристроена палатка, в которой находился чтимый образ (фреска) мученика Трифона. Фреска (роспись по сырой штукатурке) 16 века помещалась на внешнем алтарном выступе. Для сохранения фрески, удобства подхода молящихся была создана эта палатка.

С 1930-х годов фреску отдали в Третьяковскую галерею, где она хранится и ныне. Перед демонтажем фреску проклеили микалентной (папиросной) бумагой и осетровым клеем. Далее с помощью зацепов и крюков поддели сантиметр за сантиметром штукатурку, отделяя ее от каменного основания. После снятия фреску поместили на гипсовую основу. Образовавшиеся при снятии трещины по миллиметрам заклеивали яичным клеем.

Над входом в палатку виден киот с медным напрестольным крестом, с 1930-х годов переданный в церковь Знамения у Крестовской заставы.Источник: книга «Зодчие Москвы», М., изд. «КРАБиК», 1998г., стр. 123. Оригинал Музей архитектуры имени А.В.Щусева

Фотограф: архитектор Н.Д.Виноградов

http://oldmos.ru/upload/photos/d/e/7/800_de7dc066fbf2e635e380c02578e5a71c.jpgфото *http://arch-heritage.livejournal.com/566195.html

Церковь Трифона в Напрудном. Кон. 15 — нач. 16 вв. Рисунок 1947 г.Храм святого Трифона — это, по сути, — только небольшая часть, а именно притвор бывшего большого храма, разрушенного в непотребные времена. Но благодаря стараниям настоятеля и клира, — храм имеет совсем не маловажные святыни.

Помимо храмовых икон здесь имеется огромный мощевик с частицами честных останков 64 святых. Такого нет даже в очень известных храмах и монастырях.Так что благая помощь всем с Верой притекающим здесь оказывается не только стараниями служителей и причта, но и заступничеством известных святых.Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии — Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана (238 — 244). Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их.

Древний храм уже лишился многочисленных поздних пристроек, но еще не отреставрирован.

http://oldmos.ru/photo/view/61775 Руины храма св. Трифона

http://oldmos.ru/photo/view/14033 Колокольня Св. Трифона мученика, что в Напрудной слободе

http://oldmos.ru/photo/view/61774 Трифоновская улица. Старинный и новый храмыНа территории храма проходят благотворительные мероприятия и праздники.

http://www.ebftour.ru/articles.htm?id=1057&print=true Святки у Святого Трифона

Особенностью храма является близость к территории больницы (областного института) МОНИКИ и давняя традиционная помощь больным детям из других лечебных учреждений, поэтому людей и детей для которых устраиваются празднества у этого небольшого храма — очень много.

фото*http://www.ebftour.ru/articles.htm?id=1057&print=true

http://www.ebftour.ru/images/load/Image/8(58).jpg http://www.ebftour.ru/images/load/Image/3(169).jpghttp://informatio.ru/2013/02/14-fevralya-den-svyatogo-trifona/

14 февраля на Руси – день Трифона. Трифону девушки молятся о женихах, о счастливом браке – вероятно, потому что февраль — свадебный месяц.

14 февраля в сознании наших граждан крепко засел праздник Святого Валентина — день всех Влюбленных. Но не каждый знает истории и значения этого дня. День Святого Валентина— это праздник католический. А вот у православных 14 февраля — день Святого Трифона. И именно ему девушки обращаются с просьбами и молитвами о женихах и счастливом браке. Но также считается, что Трифон является и покровителем всех охотников, и к нему обращаются за скорой помощью и ответом на наши молитвы.Армянский кафедральный собор Сурб Хач Святой Крест

Трифоновская улица, 24, метро «Марьина роща», «Достоевская» Резиденция Патриаршего Экзарха, Главы Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской церкви. Огромное здание из бетона постепенно обкладывается традиционным для Армении туфом.

http://moscow-live.ru/report/13175-put-k-xramu.html

Храмовый комплекс Армянской апостольской церкви строят в Москве уже 13 лет. Ещё два года — и двери самого большого за пределами Армении собора откроют двери для прихожан. Сейчас приступили к облицовке зданий туфом. Этот камень везут в столицу из Армении, а мастера в работе с ним ни на шаг не отступают от исторических канонов.

Пятьдесят вагонов с туфом уже прибыли в Москву. Строить собор полностью из этого камня, как это делают в Армении, не позволили российские стандарты. Поэтому стены всех зданий храмового комплекса сделаны из пенобетона. А туф — только для облицовки.Участок для строительства столичные власти выделили еще тринадцать лет назад. Долгое время собирались пожертвования. Резчики по камню на строительство храма специально приехали из Еревана. Аппараты для шлифовки также пришлось заказывать в Армении. Все для того, чтобы московский храм ни внешне, ни внутренне не нарушал исторические и национальные каноны.

* Армяне в Москве селились в районе Покровки, неподалеку от Китай-города. Позже здесь возникла обширная армянская колония (ныне район вокруг Армянского переулка).На пересечении ул.Трифоновская и ул.Советской Армии находится ультрасовременное здание школы 1414. За проект школы № 1414 архитектурное бюро «АРСТ» получило «Хрустальный Дедал», главную премию международного фестиваля «Зодчество»

А во дворе уцелел маленький деревянный домик.Фестивальный парк (бывш. Лазаревское кладбище). Храм Сошествия Святого духа

Как ни странно это может показаться сейчас, но многие ныне популярные детские парки, торговые центры и даже элитные жилые комплексы располагаются на местах, где некогда были обширные древние кладбища.

От тысяч захоронений Лазаревского кладбища на Сущевском валу остался только один надгробный камень – безымянный как памятник неизвестному солдату. Редкий посетитель заметит его в глухом углу веселого парка «Фестивальный».

http://www.moscowwalks.ru/2011/cemeteries/11.jpg http://www.moscowwalks.ru/2011/cemeteries/08.jpg

К началу ХХ века Лазаревское кладбище было довольно запущенным. Как писал в 1916 году историк Москвы А. Т. Саладин, оно «далеко не ласкает взгляда… Спрятавшись от шума за прочными стенами, кладбище покрыто буйной растительностью.

Трава выше пояса – скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти с трудом, обжигаясь о крапиву… В начале 1930-х кладбище было закрыто, а в 1936-м и вовсе ликвидировано. Большую часть могил сровняли с землей еще до войны, а последние уничтожили бульдозерами уже в послевоенные годы. Часть останков перенесли на другие кладбища, но большинство захоронений так и осталось под землей. А у «гробового входа» предписали «играть младой жизни» – на территории кладбища открыли… детский парк! И по сию пору, если копнуть под игровыми площадками, попадаются черепа и кости…

К этой печальной статистике можно добавить ещё пару парков в этом районе . Зуевский парк, находящийся в начале Сущевского вала, который занимает территорию бывшего монастыря и кладбища. И Детский парк № 1 на месте бывшего кладбища Скорбященского монастыря , в районе м .Новослободская.http://oldmos.ru/photo/view/19468

В 1948 году многие московские кладбища были перепрофилированы под парки культуры и отдыха и Лазаревское кладбище стало Детским парком им.Дзержинского(большого друга детей), с высоченным арочным входом и статуей Сталина в шинели. Вплоть до 50-х еще оставались кое-где старинные могильные плиты, на которых можно было прочитать надписи. Затем при прокладке продолжения Сущевского вала к Рижскому вокзалу останки покойников были основательно потревожены. Опять стройка «на костях». Место, где дети водят хоровод находится в северной части парка, это видно по освещению и по домам за забором, которые уже являются началом Марьиной Рощи.

. Место съемки с кромки тротуара ул.Советской Армии, (бывшей Лазаревской) перед перекрестком с Сущевским валом.

. А еще этот парк(это был «мой» парк и эта изба слева за кирпичным забором — следующий после избы, где я родился, по Лазаревской улице) знаменит тем, что в глубине его был наверно первый в СССР ледовый театр, где лед охлаждала градирня, а сам лед находился на настоящей сцене, амфитеатром окруженной рядами кресел(или скамеек? Забыл). И было его метров пятьдесят квадратных. Говорят хоккеисты занимались там аж ночами, а в нашем дворе жил чемпион СССР шестидесятых по фигурному катанию Валерий Мешков и девочка, забыл ее фамилию, тоже вроде чемпионка-фигуристка, но в парном. А кирпичная стена на фотографии была одновременно задней стеной сараев, принадлежащих жителям домов по Лазаревской улице. Там хранились дрова (отопление — печное), мехду сараями, пока не сделали канализацию (где-то в конце пятидесятых) стояли выгребные туалеты. В парке кроме этого «элитного» катка зимой заливали еще три: сзади по фотографии для фигуристов со своей теплушкой, чуть справа — общий огромный круглый каток с теплушкой, а дальше каток для русского хоккея. Мне было удобно зимой надев дома на валенки дядькины «канады»(. ) по сугробам во дворе забраться на крышу сараев, спрыгнуть в парк и вот он каток!

На Лазаревском кладбище возле юго-западного угла храма в 1917 году был похоронен его настоятель Николай Скворцов с супругой. Они оказались жертвой обыкновенного грабежа: отец Николай собирал деньги на нужды неимущих. Об этом знали все; и грабители предполагали, что казну священник держит дома. Ночью они ворвались к нему, убили его и матушку, но не нашли ни копейки. Протоиерей весьма аккуратно сдавал поступавшие пожертвования в банк.

А в 1923 году тут был похоронен настоятель храма Святителя Николая на Маросейке Алексей Мечев. Среди его прихожан были Н. Бердяев, А. Голубкина, М. Нестеров…Заупокойный молебен служил сам патриарх Тихон. Но в храм он в тот день не вошел: в нем уже обосновались «обновленцы». Отца Алексея перезахоронилина Введенском кладбище, а в 2000 году архиерейский собор причислил его к лику святых.

На Лазаревском кладбище были похоронены: профессор Р. Тимковский, редактор и издатель И. Кушнарев, бытописатель Москвы И. Кондратьев… А в 1837 году на кладбище похоронили мать Ф. Достоевского Марию Федоровну, урожденную Куманину. Семья будущего писателя квартировала тогда при близкой к кладбищу Мариинской больнице, на Новой Божедомке… Бывая в Москве, Федор Михайлович обязательно посещал могилу родительницы и делал пожертвования на нужды храма. Где была эта могила, можно указать только приблизительно, но надгробие чудом уцелело и хранится в Музее Ф. М. Достоевского.

В 1920-е на кладбище вновь обосновались налётчики и деклассированные элементы. Скрываясь от погони, они чувствовали себя вольготно, облюбовав деревянное строение сестричества, упраздненного в 1929 году, спрятав там, а также в зарослях и склепах, награбленное. Милиция опасалась забираться вглубь территории кладбища и изредка устраивала там облавы.

Осенью 1932 года здание храма было оцеплено милицией, а настоятелю храма сообщили о его закрытии с конфискацией имущества и передачей здания в ведение Моссовета. А через год на кладбище запретили хоронить. Захоронения и надгробия переносились родственниками на другие кладбища в течение 1935—1936 годов за счет государства. И уже в 1936 году на месте кладбища был открыт Детский парк Дзержинского района с каруселями и танцплощадкой.Как тут не вспомнить бессмертные слова Пушкина: «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. «.

Из книги Романюк С.К. «По землям московских сел и слобод»

У Трифоновской улицы находилось первое московское городское кладбище, основанное в 1748 г. Императрица Елизавета Петровна на пути из Кремля в свою резиденцию в Лефортове проезжала мимо многочисленных церквей и кладбищ при них. Убоявшись заразы и убегая печального вида их, императрица соизволила запретить хоронить при этих церквах и повелела отвести для кладбища приличное место подальше от пути ее следования. Архитектор Д. В. Ухтомский нашел такое недалеко от старинного иноземного кладбища среди полей у Трифоновской церкви, где в 1748 — 1750 гг. устроили новое: огородили его забором, поставили ворота и соорудили небольшую деревянную церковь во имя Лазаря, отчего кладбище получило название Лазаревского.

Большое Лазаревское кладбище, когда-то бывшее за городской границей, в XIX в., оказалось внутри города.Храм Сошествия Святого духа на Лазаревском кладбище

Около Храма есть детская площадка, почти как из детства,с оставленными на ней игрушками. Около часовни, папоротник . почти цветущий :))

Комплекс Храма Духа Святого на Лазаревском кладбище включает:

церковь на Лазаревском кладбище, 1784-1787 гг., по проекту архитектора В.И. Баженова, строил архитектор Е.С. Назаров;трапезная, 1902-1904 гг. и дом причта церкви Святого Духа на Лазаревском кладбище, XIX векВ 1750 году на кладбище была построена деревянная церковь во имя святого Лазаря Четверодневного, по которой Лазаревское кладбище и получило свое название. В 1783-1787 гг. на средства титулярного советника Луки Ивановича Долгова был выстроен нынешний каменный храм в стиле раннего классицизма в форме ротонды. Известный благотворитель и нищелюбец Л.И. Долгов во время чумы возглавлял благотворительный комитет помощи больным и за эти труды был пожалован дворянским званием титулярного советника.

Дом купца Л. И. Долгова на 1-й Мещанской (проспект Мира, 16).

Первоначальный проект храма принадлежал архитектору В.И. Баженову, который приходился Долгову зятем, а возвёл храм другой его зять — архитектор Елизвой Семёнович Назаров.

Глава семьи — Лука Иванович Долгов — был одним из самых богатых московских купцов. Прибыв в Москву из Калуги, он почти сразу стал первогильдейским купцом, а за пожертвования, сделанные им во время чумы 1771 г., получил чин титулярного советника и дворянство. От двух браков у него было 14 детей, его дочери сделали прекрасные партии — одна из них вышла замуж за князя Горчакова, другая — за гвардейца Колычева, третья — за профессора университета врача Зыбелина, четвертая — за архитектора Баженова, пятая — за Назарова, тоже архитектора.

Ему-то, своему зятю Елизвою Семеновичу Назарову, и поручил купец выполнить богоугодное дело — постройку новой церкви на Лазаревском кладбище. В 1783 г. Л. И. Долгов просил дозволения выстроить церковь «каменную о трех престолах и при ней в особливом отделении несколько каменных же жилых покоев для пребывания бедных».

По проекту Е.С. Назарова был построен целый кладбищенский комплекс из 5-ти зданий и каменной ограды, из которых сохранилось только здание бывшей богадельни (дом причта) слева от Лазаревского храма. Храм сошествия Святого Духа построен по типу корабля: круглая ротонда с короткой трапезной частью с двумя колокольными на западном фасаде.* http://oldmos.ru/photo/view/62000 Эта церковь в 60-х была жилой. То есть там внутри были фанерные, как я предполагаю, перегородки, они были не выше двух метров, а дальше виднелся купол храма. Холод жуткий всегда, так как отопить такое помещение невозможно. Скоро их всех расселили, больше девочку не встречала. Потом много лет храм был в разрухе, пока не начались новые времена, когда его отреставрировали. Живу до сих пор рядом, но в этот храм ходить не люблю — давят воспоминания. Кладбище закрыли в 1936, а сравняли с землей в 1939. Остатки надгробий можно было видеть в 60-е.

Как и всякое старое кладбище Москвы, Лазаревское обременено многими легендами. Одно из них, о богатой купчихе, не пожелавшей и после смерти расставаться со своими драгоценностями и завещавшей положить их себе в гроб, по сию пору будоражит воображение кладоискателей… Впрочем, преданья о кладбищенских кладах этим случаем не исчерпываются.

ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ МАРЬИНОЙ РОЩИ.Московский комсомолец №34 Дата: 19.08.2007 Автор: ИРИНА СЕРГИЕВСКАЯ

МАГИЯ РУСАЛОК

Это было кладбище «ваганек» (бомжей), подобранных на улицах, погибших в пьяных драках. Место погребения не раскаявшихся грешников, умерших «дурной смертью» и самоубийц. На его территории с незапамятных времен существовал «убогий дом», а точнее — морг для не опознанных трупов. В течение года сюда со всей Москвы свозились неопознанные тела.Всю зиму они лежали в специальных подвалах, на льду. Хоронили их летом, на седьмую неделю после Пасхи, в праздник Семик. Москвичи приходили в этот день на Лазаревское кладбище, чтобы помянуть своих без вести пропавших родственников. Поминки кончались лихим разгульем, буйными пьянками и драками.