- Перепады настроения у ребенка, как помочь?

- Кризис 7 года жизни

- Содержание

- Суть и особенности

- Причины

- Симптомы кризиса 7 лет у ребенка

- Продолжительность

- Как справляться: советы родителям от психологов

- Последствия

- СДВГ у детей: причины, симптомы и лечение

- Классификация СДВГ

- Причины патологии

- Симптомы СДВГ у детей

- Признаки нарушения внимания

- Признаки детской гиперактивности

- Признаки импульсивности

- Диагностика СДВГ

- Прогноз и профилактика

- Как лечить гиперактивность у ребенка?

- Физиотерапевтические методы лечения СДВГ у детей и подростков

- Психотерапевтические методы для лечения синдрома гиперактивности у детей

- Медикаментозное лечение СДВГ у детей и подростков

- Применение Гопантомида для лечения СДВГ у детей

- Форма выпуска и особенности приема Гопантомида

- Какой эффект можно ожидать от приема Гопантомида?

Перепады настроения у ребенка, как помочь?

Многие родители остаются в плену устаревших стереотипов — дескать, такие колебания — результат плохого воспитания. Ребенку читают нотации, уговаривают и даже наказывают, стремясь внушить ему, что «скачки» настроения это не более чем его собственный каприз, с которым он, как взрослый, обязан справляться. Разумеется, умение держать себя в руках и не поддаваться эмоциональным перепадам — бесценно, но в детском возрасте эмоциональные колебания — это не столько результат отсутствия внутренней дисциплины, сколько естественная физиологическая реакция организма на временные нарушения регуляции обмена веществ. Перепады настроения от возбуждения к апатии у ребенка школьного возраста могут быть одним из проявлений ВСД — синдрома вегетососудистой дистонии. Так называется состояние, при котором происходит разбалансировка систем организма в результате некоторых сбоев в работе вегетативной нервной системы.

Как известно, системы регуляции обмена веществ в организме формируются постепенно. Это формирование продолжается до достижения этапа физиологической зрелости организма, следовательно, в школьном возрасте некоторые проблемы с работой регуляторных систем, в частности, вегетативной нервной системы, совершенно естественны. Следовательно, естественны и эмоциональные колебания, которые их сопровождают. Но спокойно ожидать, когда чадо наконец «перерастет» свои эмоциональные всплески — неправильно. Перепады настроения изматывают самого ребенка, снижают его физическую работоспособность и психологическую устойчивость, провоцируют конфликты со сверстниками. Кроме того, они оказывают негативное влияние на формирование характера ребенка — он может попросту привыкнуть к тому, что окружающие терпят его эмоциональные всплески, и из физиологической реакции они плавно перетекут в черту характера, которая будет мешать в дальнейшей жизни.

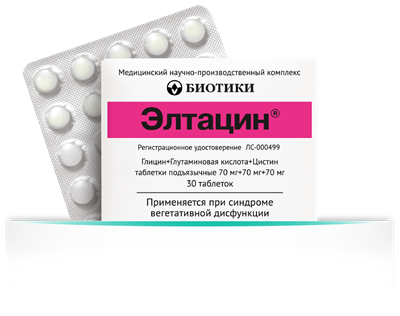

С ВСД можно и нужно бороться, для этого в России есть специальный комплексный препарат Элтацин. Он представляет собой комбинацию аминокислот — цистина, глицина и глутаминовой кислоты, которые в норме участвуют в естественных процессах регуляции обмена веществ в организме. Они оказывают антиоксидантное воздействие, повышают сопротивляемость тканей дефициту кислорода, и, таким образом помогают мягко справиться с проявлениями вегетососудистой дистонии.

Источник

Кризис 7 года жизни

Содержание

Каждый скачок физического и психологического роста у детей сопровождается особым переходным периодом – кризисом. В семь лет ребенок встает на очередную ступень развития. Дошкольник становится школьником, меняется его социальный статус. Появляются новые обязанности, взрослые начинают выдвигать другие требования, другим становится режим дня. Психика переживает потрясение, которое сопровождается переживаниями, сменой привычного поведения, сложностями с коммуникацией. Поэтому в возрастной психологии у детей выделяют кризис 7 лет.

Когда игры меняются на активное обучение, меняется круг общения и формируется другая социальная роль, ребенок становится непослушным, упрямым, раздражительным. Признаки кризисного состояния психики могут проявляться в возрасте с пяти до восьми лет. Чтобы помочь правильно преодолеть этот сложный этап и занять новую социальную позицию, родители должны вовремя распознать кризис и правильно на него отреагировать.

Суть и особенности

Основная характеристика психологического кризиса 7 года жизни – это стремительное приобретение новых черт, которые характерны для взрослых. Психика малыша теряет наивность и открытость, а внутренний мир становится более сложным. Он учится анализировать поступки окружающих и их причины, начинает обдумывать свои слова, может скрывать настоящие мотивы собственных поступков.

Переход из дошкольного возраста в школьный требует от ребенка совершенно новых для него действий: поиска своего места среди одноклассников, адаптации в непривычном круге общения. Новоиспеченный школьник сравнивает свои успехи с достижениями других детей, мирится с утратой лидерских позиций, находит свои сильные и слабые стороны, впервые сталкивается с критикой, конкуренцией и даже насмешками. Это удар по детской самооценке, который может стойко выдержать далеко не каждый малыш.

Ребенку приходится быстро взрослеть, так как во многих новых ситуациях он может рассчитывать только на себя. Для этого нужно быстро развивать самостоятельность, учиться принимать решения. Чтобы справляться с новыми задачами, организм стремительно набирает силу, выносливость, координацию.

В связи со спецификой воспитания мальчики и девочки проживают кризисный период по-разному:

- Кризис 7 лет у мальчиков проявляется в неусидчивости, отсутствии концентрации, чрезмерном чувстве соперничества. Им нужно выплескивать энергию, поэтому уроки и домашние занятия для них кажутся непреодолимым препятствием. Необходим четкий распорядок дня, дисциплина, и спорт, который поможет тренировать выдержку и расходовать энергию.

- Кризис 7 лет у девочек выражается в агрессии, которая проявляется в домашней обстановке. Девочки часто бывают отличницами и гордостью класса, а наедине с родителями проявляют накопленную раздражительность, которая выливается в истериках. Причина кроется в грузе обязанностей, с которыми ребенку сложно справляться. Родителям нужно проявлять максимум внимания к жизни девочки, разговаривать по душам, обсуждать ее чувства и эмоции.

Причины

Кризисный период у семилеток не случайно совпадает со школьной адаптацией. Внутренние изменения психики в основном обусловлены именно сменой социальной роли ребенка, новыми видами деятельности и обязанностями. В целом причины кризиса можно разделить на три группы:

- Прием новой социальной роли. Ребенок занимает важную социальную роль и становится школьником. Вместе с ролью он принимает и новые обязанности: учебу, отсиживание уроков, соблюдение режима, выполнение домашних заданий. При этом малыш становится одноклассником, участником совместного обучения и игр, дружбы, симпатий, конкуренции. Требования к нему растут, и он, в свою очередь, начинает предъявлять претензии к окружающим.

- Утрата детской непосредственности. Непосредственные ситуативные реакции, которые характерны для малышей, быстро теряются в связи с необходимостью занять новую социальную роль. Поэтому резко появляются атрибуты «взрослости»: самостоятельность, принятие решений, оценка ситуаций. Причины поступков ребенка не всегда понятны, действия могут казаться нелогичными, так как он скрывает их мотивы.

- Осознание внутренних переживаний. Малыш начинает осознавать свое внутреннее «я» и изучать собственные эмоции. Помимо физиологических потребностей, начинает чувствовать психические нужды. Понимает, что хорошие оценки нужны для того, чтобы не разочаровать родителей, получить похвалу учителя, самоутвердиться среди сверстников. Но все не так однозначно. Ведь с одной стороны хочется гулять, а с другой – нужно оправдать надежды старших. Постоянная необходимость выбора также становится серьезной причиной кризиса самосознания.

Симптомы кризиса 7 лет у ребенка

В этот период даже самый спокойный и послушный малыш может превратиться в настоящего домашнего тирана, капризного и раздражительного. Особенности проявления кризиса 7 лет чаще всего заключаются в том, что ребенок:

- не выполняет просьбы, не слушается;

- капризничает, упрямится;

- выражает протест, недовольство, паясничает и грубит;

- не воспринимает критику, на замечания выдает крайне отрицательные реакции;

- пытается казаться взрослее, стремится общаться со старшими ребятами, избегает младших;

- осознанно поступает наперекор взрослым;

- обесценивает то, что раньше казалось ему важным;

- подвержен перепадам настроения.

Для диагностики кризиса 7 лет необходимо, чтобы у ребенка четко проявлялись как минимум четыре-пять признаков. В противном случае речь идет не о кризисном периоде, а о локальной конфликтной ситуации.

Продолжительность

Кризис не начинается ровно тогда, когда малышу исполняется семь лет. Нельзя приписывать его начало и первому дню учебы в школе. На самом деле все гораздо сложнее.

Подготовка к школе начинается заранее, и уже к концу детского сада занятия становятся сложнее, а воспитатели – требовательнее. Ребенок ощущает изменения и нарастающее давление, поэтому первые психические предпосылки могут возникать в возрасте пяти-шести лет. Однако есть и другая категория деток, которые начинают осознавать тяжесть новой ноши уже после того, как начинается учеба в школе.

Каждый приходит к кризисному состоянию тогда, когда психика дает адекватный ответ на навалившиеся сложности. Симптомы формируются медленно, и справляется ребенок с новой ответственностью также постепенно. Психологи утверждают, что этот возрастной кризис длится около 6-9 месяцев. Но продолжительность переходного этапа во взрослении зависит от индивидуальных особенностей малыша.

Как справляться: советы родителям от психологов

Родителям важно понимать, что критический период – это нормально, и он не продлится долго. Однако пускать ситуацию на самотек нельзя. Школьник может самостоятельно не адаптироваться в новой ситуации, а негативным опыт травмирует психику, станет причиной неврозов, сделает его неуверенным и лишит друзей.

Чтобы помочь ребенку преодолеть детский кризис 7 лет, родителям следует придерживаться базовых рекомендаций от психолога:

- разговаривать дружелюбно, без давления, упреков;

- критиковать не личность, а действия;

- аргументировать отказы и замечания;

- учить обсуждать проблемы, разбирать причины и следствия ситуации;

- разбирать эмоциональные составляющие ситуаций;

- оговаривать прошедший день, интересоваться действиями учителя, одноклассников, а также узнавать мнение ребенка о произошедшем;

- составить четкое расписание, в котором будет время на выполнение домашних заданий, помощь родителям по дому, хобби, а также обязательно на отдых и любимые детские игры;

- поддерживать связь с учителем, реагировать на любые сложности и проблемы в школьной жизни.

Рекомендации по преодолению кризиса также включают ряд действий, от которых родителям лучше отказаться. Не следует:

- повышать голос;

- наказывать физически;

- сравнивать с другими;

- критиковать в присутствии других;

- относится к ребенку как к собственности;

- критиковать действия учителя;

- нарушать правила, которые необходимо четко соблюдать;

- переживать из-за незначительных замечаний учителя или плохих отметок;

- игнорировать взросление и продолжать относиться к ребенку как к крохе.

Если состояние дочки или сына вызывает чрезмерное беспокойство, а поведение становится неконтролируемым, родители могут самостоятельно не справиться с кризисом. В таком случае можно обратиться к психологу. Специалист подскажет родителям, что делать, поможет ребенку адаптироваться и облегчит переход в школьную жизнь.

Последствия

Если родители помогут преодолеть кризисный период, ребенок успешно преодолеет важный переломный момент, сформирует новые правильные психические реакции, обретет социальные навыки и роли. Это поможет ему:

- сформировать ответственное отношение к учебе, правильное понимание и восприятие учебного процесса;

- обрести новые эмоциональные навыки;

- осознать свое место в социуме, занять желаемую роль среди одноклассников;

- найти новые увлечения и интересы.

Если же родители будут подавлять проявления социального развития и усложнят ситуацию неправильным поведением, конфликтами или проблемами внутри семьи, это может нанести детской психике серьезный ущерб. Ребенок может:

- потерять интерес к учебе;

- слишком остро воспринимать любую критику;

- занизить самооценку;

- развить в себе комплексы;

- проявлять агрессию, жестокость;

- замкнуться в себе, не пройти адаптацию в школьном коллективе;

- потерять доверие к родителям, утратить с ними близкую связь.

Важно помнить, что кризисное состояние – это закономерность, которая открывает новые перспективы роста и развития. Главная задача взрослых – помочь ребенку справиться со сложной ситуацией, проявить чуткость, терпение и внимание. Только так новоиспеченный школьник сможет преодолеть все сложности и совершить важный скачок психического роста.

Источник

СДВГ у детей: причины, симптомы и лечение

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей – это расстройство развития, которое проявляется неврологическими и поведенческими отклонениями, когда в головном мозге процессы возбуждения преобладают над торможением. Согласно медицинской статистике, СДВГ диагностируется у 5-10% детей и 3-5% взрослых. Мальчики подвержены данной патологии в три раза чаще девочек.

Лечение гиперактивных детей проводится под контролем нескольких специалистов: педиатра, невролога, психолога. Если СДВГ сочетается с задержкой психоречевого развития, то к основной терапии добавляются занятия с логопедом.

Классификация СДВГ

В основе классификации гиперактивности с дефицитом внимания лежат симптомы патологии. В зависимости от выраженности тех или иных проявлений выделяют три варианта течения СДВГ:

- Невнимательный – тип СДВГ, при котором преобладает дефицит внимания, чаще диагностируется у девочек; проявляется рассеянностью, развитой фантазией, замкнутостью.

- Гиперактивный – вариант течения СДВГ, характеризующийся импульсивностью, эмоциональной неустойчивостью, повышенной моторной возбудимостью, чаще встречается у мальчиков.

- Смешанный – наиболее распространенный тип СДВГ, который сочетает симптомы нарушения внимания и признаки гиперактивности у ребенка.

Причины патологии

Причины развития СДВГ изучены недостаточно, но большинство исследователей в качестве главного фактора патологии выделяют генетические мутации. Согласно их предположениям, СДВГ возникает вследствие патологических изменений в гене, который отвечает за выработку дофамина и активность дофаминовых рецепторов. Современные исследования также подтверждают то, что при СДВГ имеет место несогласованная работа структур головного мозга, регулирующих поведение и контроль внимания.

Многие авторы склонны полагать, что синдром дефицита внимания и гиперактивности развивается при сочетании биологических, психологических и социальных факторов. Среди основных причин СДВГ у детей дошкольного возраста выделяют:

- патологическое течение беременности;

- осложненные роды;

- употребление беременной женщиной токсических веществ (спиртных напитков, никотина, наркотических веществ, опасных для плода лекарств);

- тяжелые инфекционные заболевания, перенесенные в первые месяцы и годы жизни;

- черепно-мозговые травмы;

- неблагоприятную экологию;

- обменные нарушения;

- частые конфликты в семье;

- недостаток материнской любви или, наоборот, чрезмерную опеку;

- психотравмирующие ситуации.

По мнению ряда специалистов, значение биологических факторов в развитии СДВГ играет большую роль в первые годы жизни ребенка. По мере взросления начинают доминировать социально-психологические факторы, такие как обстановка в семье, отношения со сверстниками и ближайшим окружением.

Симптомы СДВГ у детей

Как правило, родители замечают симптомы у гиперактивного ребенка в 5-6 лет, так как за лечением чаще всего обращаются именно в этом возрасте. Однако первые признаки СДВГ можно обнаружить уже в 1,5-2 года и даже раньше. Родителям стоит записаться на консультацию к неврологу, если маленький ребенок:

- рано начал держать голову, ползать, вставать и ходить;

- долго засыпает и беспокойно спит;

- быстро утомляется;

- постоянно переключается с одной игрушки на другую;

- боится громких звуков, яркого света, чужих людей;

- часто капризничает и закатывает беспричинные истерики.

Указанные особенности поведения не обязательно свидетельствуют о наличии синдрома гиперактивности, но, вероятнее всего, неврологические нарушения все-таки имеют место.

Только врач может оценить, является ли поведение ребенка вариантом нормы, или у него присутствуют симптомы СДВГ, и лечение нужно начинать незамедлительно. Если вы не знаете, куда обратиться, и как лечить СДВГ у детей, расскажите о своих опасениях участковому педиатру. Он осмотрит ребенка и при необходимости даст направление к неврологу.

В возрасте 5-6 лет, когда ребенок становится самостоятельным, а его поведение осознанным, признаки гиперактивности проявляются наиболее ярко. СДВГ не зря называют синдромом, поскольку неврологические и психологические нарушения не являются единичными, а возникают в комплексе и затрагивают разные сферы жизни ребенка. Среди главных симптомов патологии выделяют нарушение внимания, гиперактивность и импульсивность.

Признаки нарушения внимания

- Проблемы с концентрацией на одном занятии или предмете. Гиперактивным детям трудно отличать главное от второстепенного. Они часто не замечают мелкие детали, постоянно переключаются с одного занятия на другое, при чтении пропускают буквы, перескакивают через строчку.

- Цикличность внимания. Гиперактивность у детей дошкольного возраста и первоклассников проявляется цикличностью внимания. В течение 5-10 минут они увлеченно играют или занимаются, затем им требуется такое же время на восстановление ресурсов нервной системы, после чего они снова могут вернуться к занятию. С возрастом продолжительность циклов увеличивается, но все равно отстает от нормы. Если здоровые дети уже в начальной школе спокойно занимаются в течение 45 минут, то гиперактивному ребенку даже в возрасте 10-12 лет это дается с большим трудом.

- Избегание однообразных дел. Дети с СДВГ под любым предлогом стараются избежать рутинных занятий: уроков, творческих заданий, домашних дел. В зависимости от типа личности они протестуют, устраивая истерики, или замыкаются в себе и молчат.

- Неумение самостоятельно организоваться. Гиперактивные дети не умеют планировать свои дела, все выполняют хаотично, в спешке. Неумение самоорганизоваться часто приводит к проблемам с учебой, конфликтам с учителями и родителями.

Признаки детской гиперактивности

- Повышенная двигательная активность и беспокойство. Дети с СДВГ постоянно выполняют хаотичные движения: дергают руками и ногами, прыгают, скачут и бегают без цели, стучат по столу, ломают игрушки. Причем большую часть движений они сами даже не замечают.

- Громкая быстрая речь. Гиперактивность также может проявляться речевыми нарушениями. Ребенок разговаривает слишком громко и быстро, проглатывает окончания слов, перебивает других, теряет мысль и перескакивает с темы на тему. По этой причине СДВГ часто сочетается с логопедическими проблемами: у ребенка страдает произношение звуков, нарушается логика повествования, ему трудно правильно пересказать даже небольшой текст.

- Выразительная мимика. Гиперактивные дети, как правило, очень эмоциональны и сопровождают речь активной мимикой, иногда начинают кривляться и корчить рожицы без причины.

Признаки импульсивности

- Перепады настроения. Дети с СДВГ подвержены внезапным перепадам настроения. Они часто вспыльчивы и агрессивны, могут устроить истерику или больно ударить обидчика, не задумываясь о последствиях. При отсутствии лечения симптомы СДВГ у детей могут перерасти в асоциальное поведение, поэтому такие приступы агрессии нельзя оставлять без внимания. Как проводить лечение гиперактивного ребенка и не упустить время, вам подскажет врач.

- Отсутствие терпения. Нетерпеливость – один из характерных признаков патологии. Ребенок не может ждать и терпеть: если ему чего-то захочется, он сделает все, чтобы получить желаемое незамедлительно.

- Пониженное чувство опасности. Непонимание опасности – частая причина травматизма гиперактивных детей. Они не прислушиваются к предостережениям взрослых, поступают так, как считают нужным, потому что руководствуются только своими желаниями. Если у маленьких детей такое поведение может быть вариантом нормы, то у школьников и подростков – это вероятный признак СДВГ.

- Нежелание следовать установленным правилам. Протесты и игнорирование общепринятых норм – не редкость в подростковом возрасте, но появление таких симптомов в 8-9 лет или ранее должно насторожить родителей. Возможно, это признак гиперактивности, и ребенку необходимо лечение.

Указанные симптомы возникают независимо от воли ребенка, поэтому ни в коем случае нельзя его ругать и наказывать за «плохое поведение». Проявления гиперактивности связаны с нарушениями в работе нервной системы, и по сути являются защитной реакцией на слишком высокую нагрузку, когда головной мозг не может воспринимать поступающую информацию.

Что делать, если ребенок гиперактивный, подскажет лечащий врач. Главное, не пускайте ситуацию на самотек, а при малейших сомнениях обращайтесь за медицинской помощью.

Диагностика СДВГ

Прежде чем приступать к лечению СДВГ у детей невролог проводит необходимое обследование. Диагностика осуществляется в несколько этапов и включает: сбор анамнеза, психологическое тестирование, консультации детских специалистов (педиатра, логопеда, психолога).

Первичный прием начинается с осмотра ребенка, разговора с родителями и тестирования. В зависимости от возраста пациента используют различные диагностические опросники. Если ребенку 3-4 года, то с ним тестирование проводится в устной форме, а родители заполняют симптоматический тест проявлений СДВГ. Подростки самостоятельно проходят тестирование и отвечают на вопросы, выбирая подходящий вариант ответа. Сегодня существует большое количество различных опросников, поэтому врач может подобрать оптимальные для каждого ребенка тесты.

Поскольку некоторые признаки гиперактивности иногда наблюдаются и у здоровых детей, существует ряд критериев, на основании которых ставится диагноз СДВГ:

- отклонения в поведении появляются до 7 лет;

- нарушения наблюдаются не менее, чем в двух сферах деятельности (в детском садике/школе и дома, во время игр, выполнения уроков, отдыха);

- симптомы патологии сохраняются более полугода и проявляются регулярно;

- отклонения вызывают значительный психологический дискомфорт и нарушают адаптацию.

Диагноз СДВГ не ставится без веских оснований. Чтобы понять, нужно ли лечить ребенка, врач должен провести комплексное обследование и исключить наличие других патологий.

После сбора информации для выявления особенностей работы мозга проводится электроэнцефалография. При гиперактивности на электроэнцефалограмме выявляется пониженная биоэлектрическая активность головного мозга, то есть по нервным клеткам проходит меньше импульсов, чем должно быть в норме.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности необходимо дифференцировать от других заболеваний, поэтому ребенку назначаются консультации педиатра и психолога, при необходимости логопеда, эндокринолога, психиатра, отоларинголога и других специалистов.

По результатам комплексного обследования невролог решает, чем лечить гиперактивность у ребенка, и какие терапевтические методы использовать в данном конкретном случае.

Прогноз и профилактика

Современные методы лечения и коррекционной работы позволяют добиться положительных результатов, поэтому прогноз при синдроме гиперактивности благоприятный. Постепенно дети с СДВГ учатся выстраивать гармоничные отношения с окружающими людьми, контролировать свои эмоции и поведение. При отсутствии лечения синдрома гиперактивности у детей возникает риск дезадаптации и формирования асоциального поведения.

Профилактика СДВГ заключается в создании условий для нормального протекания беременности, своевременном выявлении и предупреждении патологий внутриутробного развития плода, формировании благоприятного микроклимата в семье и детском коллективе.

Как лечить гиперактивность у ребенка?

Лечение гиперактивности у детей основано на использовании комплексного дифференцированного подхода, который включает немедикаментозные методики и прием лекарственных препаратов. Какие методы лечения СДВГ у детей подойдут лучше в том или ином случае, определяет лечащий врач.

В современной неврологической практике применяют физиотерапию, психологическую коррекцию и медикаментозное лечение.

Физиотерапевтические методы лечения СДВГ у детей и подростков

Физиотерапия зачастую применяется для лечения СДВГ у детей дошкольного возраста и подростков. Выбор процедур зависит от индивидуальных особенностей организма. План лечения составляется неврологом и физиотерапевтом. При синдроме гиперактивности ребенку могут назначить одну или несколько следующих физиопроцедур:

- Лекарственный электрофорез. Метод лечения, который очень часто используется в детской практике для лечения неврологических нарушений. Большой выбор препаратов для электрофореза позволяет индивидуально подобрать для каждого ребенка подходящее лекарство. Обычно детям с СДВГ назначают 10 сеансов электрофореза. При необходимости курсы повторяют каждые 2-3 месяца.

- Магнитотерапия. Суть метода заключается в лечебном воздействии на организм магнитного поля. Сеансы магнитотерапии снижают тонус сосудов головного мозга, улучшают его кровоснабжение, активизируют обмен веществ в нервных тканях. Интенсивность магнитного поля и длительность курса подбираются индивидуально.

- Фотохромотерапия. Направление физиотерапии, использующее для лечения цветовой спектр видимого света. Преимущество метода заключается в том, что он практически не имеет противопоказаний. Фотохромотерапия используется для лечения СДВГ у детей школьного и дошкольного возраста. Курс процедур помогает уравновесить процессы возбуждения и торможения ЦНС, нормализовать сосудистый тонус и улучшить эмоциональное состояние ребенка.

- Метод биологической обратной связи. Метод БОС применяется для лечения СДВГ у детей с 8-9 лет. В ходе занятий ребенок учится управлять напряжением и правильно расслабляться. БОС помогает активизировать внутренние резервы организма для восстановления физиологических функций.

- Транскраниальная микрополяризация. ТКМП основана на лечебном воздействии гальванического тока малой силы на ткани головного мозга. Метод наиболее эффективен для лечения гиперактивности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Оптимальные терапевтические режимы подбираются индивидуально.

Психотерапевтические методы для лечения синдрома гиперактивности у детей

Психотерапия дает хороший эффект при лечении детской гиперактивности, но только, если занятия проводятся регулярно и в течение длительного времени. Психотерапевты используют разные методики и их комбинации. Программа лечения составляется индивидуально и зависит от возраста ребенка, его психологических особенностей, отношений внутри семьи. В детской психологической практике применяют когнитивно-поведенческие методы, игровую и арт-терапию.

- Когнитивно-поведенческие методы помогают сформировать у ребенка конструктивные модели поведения. С помощью психолога он учится понимать себя, контролировать эмоции, правильно реагировать на различные жизненные ситуации.

- Игровая терапия дает хороший эффект при лечении гиперактивности у детей до 7-10 лет. Посредством игры ребенок обучается терпению и внимательности, контролю эмоций и импульсивности.

- Арт-терапия помогает снизить тревожность, освободиться от внутреннего напряжения и беспокойства. Она развивает усидчивость, внимание, память и в целом оказывают положительное влияние на нервную систему ребенка.

В качестве дополнительных методов используются иглорефлексотерапия, массаж, гомеопатическое лечение и фитотерапия, но применять их можно только после консультации с лечащим врачом.

Медикаментозное лечение СДВГ у детей и подростков

Многие родители, сталкиваясь с поведенческими нарушениями, задаются вопросами, как лечить ребенка с диагнозом СДВГ, и какие лекарства помогут изменить ситуацию к лучшему. Сегодня существует большой перечень препаратов для лечения гиперактивных детей, но все они имеют побочные эффекты и противопоказания, поэтому могут применяться только по назначению невролога или педиатра.

Небольшие поведенческие нарушения лечатся без применения лекарственных средств, с помощью коррекционной работы и физиотерапии. При выраженных симптомах ММД и СДВГ у детей медикаментозное лечение является оправданным и необходимым. Выбор терапевтической схемы остается за врачом. В одних случаях показано комбинированное лечение несколькими препаратами, в других – хороший эффект достигается после курсового приема одного лекарственного средства.

В последние годы в детской неврологической практике широко используются ноотропы – лекарства, способные улучшать обменные процессы в головном мозге. Одним из современных ноотропных препаратов является Гопантомид. Он может применяться при различных заболеваниях нервной системы, в том числе и для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Применение Гопантомида для лечения СДВГ у детей

Гопантомид – ноотропный препарат на основе гопантеновой кислоты, которая оказывает комбинированное действие на нервную систему. Она обладает нейрометаболическими, нейропротекторными и нейротрофическими свойствами и может:

- упорядочивать поведение;

- уменьшать двигательную возбудимость;

- активизировать умственную и физическую работоспособность;

- улучшать внимание, концентрацию и память;

- повышать устойчивость мозга к недостатку кислорода и воздействию токсичных веществ;

- оказывать умеренное седативное действие.

Гопантомид разрешен к приему детям с первых дней жизни, но отпускается только по рецепту невролога или педиатра.

Форма выпуска и особенности приема Гопантомида

Гопантомид доступен в форме таблеток по 250 и 500 мг и раствора во флаконах по 50 и 100 мл. Детям до трех лет в процессе лечения заболеваний врач может назначить раствор, в более старшем возрасте – таблетки Гопантомида.

Препарат может быть назначен ребенку для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. По инструкции в зависимости от массы тела Гопантомид выписывают в средней терапевтической дозе 30 мг/кг в сутки, которую разделяют на два приема – утренний и вечерний. Оптимальный режим дозирования определяется специалистом для каждого ребенка индивидуально путем подбора с плавным повышением дозы в течение первой недели приема. Таблетки или раствор Гопантомида по инструкции согласно назначению врача рекомендовано принимать внутрь через 15-30 минут после еды, курс лечения в среднем составляет 3-4 месяца. Решение о необходимости повторного назначения препарата принимает врач в зависимости от результатов лечения после первого курса.

Какой эффект можно ожидать от приема Гопантомида?

Курсовой прием Гопантомида в сочетании с коррекционной работой и физиотерапевтическими процедурами способен дать хороший эффект. У некоторых детей можно вылечить СДВГ, не прибегая к повторному назначению лекарства. В более тяжелых случаях (выраженных симптомах или позднем начале лечения) может понадобиться не один курс препарата, на усмотрение врача.

Комбинированная терапия оказывает благоприятное воздействие на нервную систему ребенка. После курса лечения зачастую улучшаются основные показатели когнитивных функций: повышаются умственная работоспособность и внимание, ребенок быстрее усваивает новый материал. В то же время, как правило, уменьшаются проявления гиперактивности и импульсивности, дети становится более спокойными, снижаются тревожность и моторная возбудимость, нормализуется сон.

Гопантомид имеет относительно небольшой перечень противопоказаний и побочных эффектов. Обычно при правильном подборе дозировки негативных явлений не наблюдается, но иногда при первичном назначении лекарственного средства врачу приходится корректировать суточную дозу.

Обращаем ваше внимание, что Гопантомид является рецептурным препаратом, поэтому перед его применением обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией на официальном сайте https://gopantomid.ru.

— Вернуться в оглавление раздела «неврология»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.4.2021

Источник