- Шесть основных органов чувств

- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

- Урок Бесплатно Органы чувств (анализаторы)

- Введение

- Общая характеристика анализаторов

- Зрительный анализатор

Шесть основных органов чувств

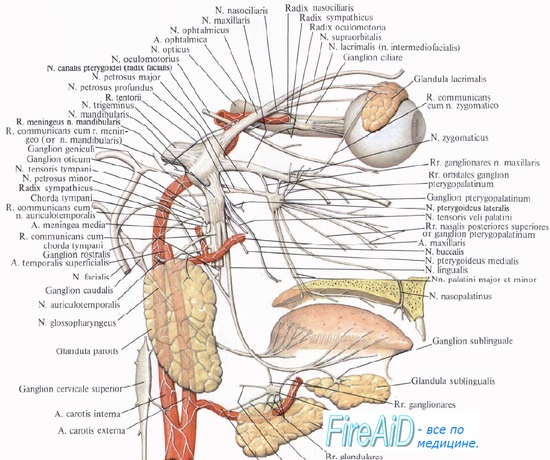

Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) рецептор — трансформатор энергии раздражения в нервный процесс; 2) кондуктор — проводник нервного возбуждения и 3) корковый конец анализатора, где возбуждение воспринимается как ощущение.

Различают две группы ощущений:

1. Ощущения, отражающие свойства предметов и явлений окружающего материального мира: осязание, т. е. ощущение прикосновения и давления, температурное чувство (тепла, холода) и боль; затем ощущения слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные и земного притяжения.

2. Ощущения, отражающие движения отдельных частей тела и состояние внутренних органов (двигательные ощущения, ощущение равновесия тела, ощущения органов).

Соответственно этому все органы чувств делят на две группы:

1. Органы внешних чувств, получающие нервные импульсы из экстероцептивного поля, — экстероцепторы.Их шесть: органы кожного чувства, чувства земного тяготения (гравитации), слуха, зрения, вкуса и обоняния.

2. Органы внутренних ощущений: а) получающие импульсы из проприоцептивного поля (мышечно-суставное чувство, тесно связанное с чувством земного притяжения) — проприоцепторы; б) органы, воспринимающие нервные импульсы из интероцептивного поля (внутренностей и сосудов), — интероцепторы.

Ощущения, идущие из внутренних органов, обычно неопределенны и при нормальном состоянии этих органов не достигают сознания, сказываясь только «общим самочувствием». Вообще все внутренние процессы, регулируемые вегетативной нервной системой, протекают без нашего ведома и только при болезненных расстройствах дают о себе знать обычно более или менее сильной болью.

Подробно об интероцептивном анализаторе было изложено в специальной главе. Из возбуждений, идущих от проприоцептивного поля, надо упомянуть только мышечно-суставное чувство, благодаря которому воспринимается ощущение положения частей тела и происходит координация движений. С одной стороны, это чувство комбинируется с кожной чувствительностью (чувство стереогноза), а с другой, стоит в связи с органом гравитации, дающим ориентацию по отношению к гравитационному полю, который может быть рассмотрен также как статокинетический аппарат, обеспечивающий равновесие тела. Нервные окончания (в мышцах, костях, сухожилиях и суставах) и проводники мышечно-суставного чувства были описаны при изложении двигательного анализатора. В данном разделе будут рассмотрены только органы, воспринимающие ощущения, получаемые из внешнего мира,— экстероцепторы.

Общий план воспринимающих приборов у всех классов животных более или менее одинаков, несмотря на последующие значительные усложнения в деталях. Основным элементом, за исключением органов кожного чувства, у наземных животных являются особые чувствительные клетки, которые в процессе развития всегда происходят из эпителия наружного листка (эктодермы), который уже по своему положению находится в соприкосновении с окружающим миром. Каждая такая клетка на одном конце, обращенном к наружной поверхности, несет штифтик или воспринимающие волоски, а с другой стороны отдает (в органе обоняния и зрения) отросток, идущий на соединение с отростками нервных клеток проводящих нейронов.

В других органах (вкуса и слуха) чувствительная клетка, не давая центрального отростка, оплетается концевыми разветвлениями подходящего к ней афферентного нерва. Первый тип чувствительных клеток сравнительно со вторым видом нужно считать первичным. У водных животных такая форма воспринимающих элементов встречается и в кожных покровах, где эти элементы подвергаются увлажнению окружающей жидкостью. В коже наземных животных чувствительных клеток не бывает, и рецепторные нервные волокна оканчиваются или свободно между клетками эпителиального покрова, или же имеют на своих концах особого рода концевые тельца. В образовании органов чувств принимает также участие мезодерма, но только вторичным порядком, образуя для них защитные, поддерживающие и вспомогательные приспособления. Эти приспособления, обрастающие и дополняющие чувствительные клетки, т. е. рецепторы, образуют вместе с ними периферические отделы органов чувств: кожа, ухо, глаз, язык, нос. Например, зрительным рецептором являются чувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), а периферическим отделом — весь глаз.

Источник

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник

Урок Бесплатно Органы чувств (анализаторы)

Введение

Для познания окружающей среды у живых организмов в процессе эволюции получили развитие органы чувств, тесно связанные с головным мозгом.

Органы чувств- это анатомические образования, которые воспринимают внешнее и внутреннее раздражение (звук, свет, запах, вкус, артериальное давление), трансформируют его в нервный импульс, который передают в головной мозг.

У человека выделяют шесть основных органов чувств:

- глаза (зрение)

- уши (слух)

- язык (вкус)

- нос (обоняние)

- кожа (осязание, ощущение боли, температуры)

- вестибулярный аппарат (чувство равновесия и положения в пространстве, ускорение, ощущение веса)

Органы чувств являются начальным звеном восприятия, а специфические зоны коры головного мозга (корковый конец анализатора)- пунктом анализа полученной информации.

Без аналитической работы коры головного мозга мы не смогли бы почувствовать запах цветов, услышать пение птиц, разглядеть все цвета радуги и т.д.

Получается, что видят и слышат не глаза и уши, а мозг. Благодаря совместной и слаженной работе органов чувств и головного мозга мы можем понимать и воспринимать окружающий мир.

Органы чувств и определенные отделы коры головного мозга образуют тот или иной анализатор.

Общая характеристика анализаторов

Анализаторы— система анатомических структур, которые воспринимают внешние и внутренние раздражения (звук, свет, запах, вкус, артериальное давление др.), преобразуют их в нервный импульс и передают его в головной мозг, где происходит высший анализ и синтез полученной информации.

При помощи органов чувств человек получает информацию об окружающем мире, изучает ее, формирует соответствующий ответ на раздражения.

Термин анализатор ввел Иван Петрович Павлов (1849 — 1936). Он сравнивал анализаторы с системой «приборов», производящих высший анализ и синтез раздражителей внешней и внутренней среды.

Все анализаторы делятся на три типа:

1. интерорецептивные (внутренние) анализаторы — осуществляют анализ явлений, которые происходят внутри организма.

Они дают информацию о состоянии сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, органов дыхания и др.

Одним из главных внутренних анализаторов является двигательный (мышечный) анализатор, который передает информацию в мозг о состоянии мышечно- суставного аппарата.

Его рецепторы имеют сложное строение и расположены в мышцах, сухожилиях и суставах.

2. проприорецептивные анализаторы -осуществляют анализ положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве.

3. экстерорецептивные (внешние) анализаторы — отвечают за анализ и синтез информации из окружающей среды.

Каждый анализатор является сложным комплексным механизмом, который включает следующие звенья:

1. периферический отдел — состоит из органа чувств с рецепторами, которые воспринимают внешнее и внутреннее воздействие (свет, запах, вкус, звук, прикосновение, давление) и преобразует его в нервный импульс.

2. проводниковый отдел — нервы, которые проводят импульсы от периферии к мозгу (афферентные нейроны), вставочные нейроны, по которым нервный импульс поступает в соответствующий отдел коры головного мозга.

3. центральный отдел (нервный центр) — определенная зона коры больших полушарий.

Таким образом, в состав каждого анализатора входит:

- орган, который помогает улавливать и фиксировать сигналы, а также защищает рецепторы от механических повреждений (примеры органов чувств: глаз для зрительного анализатора, ухо для слухового анализатора)

- нервы, которые проводят нервные импульсы в кору головного мозга

- кора головного мозга

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Зрительный анализатор

Более 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения.

Зрительный анализатор — один из главных органов чувств, который обеспечивает восприятие, проведение и расшифровку зрительных сигналов.

Состав зрительного анализатора:

- периферический отдел: орган зрения (глаз) и рецепторы сетчатки глаза

- проводниковый отдел: зрительный нерв

- центральный отдел: затылочная доля коры больших полушарий

Строение глаза

Глаз состоит из:

- глазного яблока — расположено в углублении лицевого черепа, которое называется глазница, имеет шарообразную форму с диаметром около 2,5 см и массой 6-8 г.

- зрительного нерва с его оболочками.

- вспомогательного аппарата (брови, ресницы, веки, слезные железы).

Глазное яблоко имеет следующие оболочки:

- белочная (склера) — наружная, очень плотная оболочка глаза, переходит в прозрачную роговицу;

- сосудистая — пронизана кровеносными сосудами, обеспечивает питание глаза, переходит в радужную;

- радужная — является продолжением сосудистой оболочки и определяет цвет глаз благодаря пигменту, выделяемому клетками меланоцитами. В центре радужной оболочки находится отверстие — зрачок, через него в глаз проникают световые лучи. При помощи гладких мышц радужной оболочки диаметр зрачка непроизвольно меняется в зависимости от уровня освещенности (в темноте расширяется, при ярком свете сужается), таким образом регулируется количество света, попадающего на сетчатку;

- сетчатая (сетчатка)- внутренняя оболочка глазного яблока, окружена сосудистой оболочкой. В сетчатке располагаются фоторецепторные клекти — рецепторы зрительного анализатора.

Кроме этого, в глазном яблоке есть следующие структуры:

- хрусталик — двояковыпуклая линза, которая расположена позади радужки и обладает светопреломляющей способностью. Хрусталик окружает ресничная мышца.

- ресничная мышца — имеет форму кольца, состоит из гладких мышечных волокон, расположенных кольцевидно и радиально, которые при сокращении изменяют кривизну хрусталика. Процесс изменения кривизны хрусталика называется аккомодацией.

- цилиарная (циннова) связка — соединяет хрусталик с ресничным телом.

- ресничное (цилиарное) тело — место соединения роговицы и склеры. Содержит сосуды и ресничную мышцу.

- ресничная мышца — состоит из гладких мышечных волокон, расположенных кольцевидно и радиально, которые при сокращении изменяют кривизну хрусталика.

- передняя и задняя камеры— пространство спереди и сзади радужной оболочки, заполненное прозрачной жидкостью.

- стекловидное тело— желеобразная прозрачная масса, которая не имеет сосудов и нервов, находится между хрусталиком и глазным дном. Оно создает внутриглазное давление (3,3 кПа) и поддерживает форму глаза.

Строение сетчатки

Сетчатая оболочка по своему развитию и функциям представляет собой часть нервной системы. Остальные части глазного яблока играют вспомогательную роль для восприятия сетчаткой зрительных раздражений.

Сетчатка плотно прилегает к сосудистой оболочке и имеет большую заднюю зрительную часть, которая воспринимает световые лучи.

Состоит из множества слоев клеток, которые как бы образуют плотную сеточку.

В сетчатке находятся фоторецепторы (зрительные рецепторы):

- палочки— воспринимают яркость. Их количество около 120 млн

- колбочки— воспринимают цвет, их насчитывается около 6 млн

Палочки содержат зрительный пигмент родопсин, который отвечает за быстрое возникновение зрительного возбуждения под воздействием даже слабого света и обеспечивают черно-белое зрение. В образовании родопсина участвует витамин А, при недостатке которого развивается болезнь «куриная слепота».

Куринная слепота- нарушение функции зрения, при котором человек внезапно перестает хорошо видеть в недостаточно освещенных помещениях или на улице вечером.

При низкой освещенности только палочки обеспечивают сумеречное зрение, при этом глаз не различает цвета, а зрение оказывается ахроматическим (бесцветным).

Колбочки обеспечивают цветное зрение и содержат зрительный пигмент йодопсин. В свою очередь йодопсин имеет несколько модификаций пигментов, которые могут воспринимать разную длину волны света, соответствующую красному, зеленому и синему цвету, причем в одной колбочке содержится только один зрительный пигмент. Соответственно выделяют «красные», «зеленые» и «синие» колбочки. Сочетание импульсов от разных типов колбочек обеспечивает цветное зрение в дневное время. Доказано, что с помощью именно этих трех цветов можно получить любые оттенки и цвета.

В отличие от палочек, которые воспринимают даже самый слабый цвет, колбочки могут функционировать только при достаточно сильной освещенности. Этим объясняется возможность различать цвета только в светлое время суток.

Место наибольшей остроты зрения в сетчатке называется желтое пятно (центральная ямка), в этой области есть только палочки, а колбочек нет, именно здесь глаз обладает наилучшим видением и восприятием цвета.

От палочек и колбочек отходят нервные волокна, которые, соединяясь, образуют зрительный нерв.

Место выхода из сетчатки зрительного нерва называется слепым пятном, так как там отсутствуют фоторецепторы.

Проводниковый отдел зрительного анализатора

Зрительный нерв является проводником нервных импульсов от сетчатки глаза к зрительному центру коры головного мозга.

Под гипоталамусом зрительные нервы образуют перекрест (хиазму).

После перекреста зрительные нервы идут в зрительных трактах, затем, проходят через промежуточный мозг, и связываются с затылочной долей коры головного мозга.

Центральный отдел

Центральный отдел зрительного анализатора расположен в затылочной доле коры больших полушарий.

Механизм работы зрительного анализатора

Пройдя через хрусталик и стекловидное тело лучи света попадают на внутреннюю оболочку глазного яблока – сетчатку, которая содержит фоторецепторы.

Под действием квантов света зрительные пигменты колбочек и палочек разрушаются, создавая электрические сигналы, которые передаются к зрительному нерву, по волокнам которого импульсы поступают в кору головного мозга.

Оптическая система глаза формирует на сетчатке не только уменьшенное, но и перевёрнутое изображение предмета.

Обработка сигналов в центральной нервной системе происходит таким образом, что предметы воспринимаются в естественном положении.

Оптическая система необходима для преломления и проведения световых лучей на сетчатку, к ней относится — роговица, хрусталик, стекловидное тело.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Ученые проводили опыты, используя инвертоскоп— очки, которые переворачивают изображение.

Несколько дней испытуемые видели все в перевернутом виде. Затем зрительная система приспосабливавалась к инвертированному миру и человек видел все, как раньше.

После снятия очков наблюдалась обратная картина: человек опять несколько дней все видел в перевернутом виде, мозгу требовалось несколько дней, чтобы прийти в норму.

Нарушения зрения

Наиболее частыми расстройствами зрения у человека считаются близорукость и дальнозоркость. Также выделяют косоглазие, астигматизм, катаракту.

Близорукость- фокусировка изображение перед сетчаткой.

- увеличенное в длину глазное яблоко (наиболее распространённая причина)

- увеличение кривизны хрусталика, которое может возникнуть при неправильном обмене веществ

- нарушении гигиены зрения

Близорукие люди плохо видят удалённые предметы, хорошо различая всё, что расположено рядом.

Исправляют нарушение очками с вогнутыми линзами или хирургическим путем.

Дальнозоркость— фокусировка изображения позади сетчатки.

- уменьшения выпуклости хрусталика

- уменьшенный размер глазного яблока

Дальнозоркие люди хорошо видят вдали, и плохо вблизи.

Вы, наверное, замечали, как пожилые люди при чтении отодвигают газету подальше от глаз. Таким образом они как бы пытаются сформировать четкое изображение на сетчатке глаза.

Исправляют дальнозоркость очками с выпуклыми линзами.

Астигматизм — нарушение зрения, которое происходит из-за изменения формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего человек теряет способность к чёткому видению.

Косоглазие

При косоглазии глаза как будто пытаются сойтись вместе (сходящееся косоглазие) или, наоборот, разойтись (расходящееся косоглазие). Косоглазие может быть врождённым, или возникнуть из-за травмы.

Лечат это заболевание специальными упражнениями, ношением особых очков, но иногда приходится прибегать к операции.

Помутнение хрусталика (катаракта) довольно часто встречается у пожилых людей и как осложнение сахарного диабета.

Иногда катаракта бывает врождённой, чаще всего в том случае, если мама больного ребенка переболела краснухой на ранней стадии беременности.

Непрозрачный хрусталик можно удалить и имплантировать искуственный.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Источник