- Сенсорная память органы чувств

- Характеристики, функции и типы сенсорной памяти

- Характеристики сенсорной памяти

- Историческая эволюция

- функции

- тип

- 1- знаковая память

- 2- Эхогенная память

- Научная электронная библиотека

- Тема занятия №3. Внимание и память

- Содержательная часть. Определение памяти

- Типы памяти

- Свойства памяти

- Виды памяти

- Нарушение памяти

- Методы исследования памяти

- Внимание

- Виды внимания

- Свойства внимания

- Нарушение внимания

- Методы исследования внимания

- Практическая часть

Сенсорная память органы чувств

Сенсорные системы человека являются частью его нервной системы, способной воспринимать внешнюю для мозга информацию, передавать ее в мозг и анализировать. Получение информации от окружающей среды и собственного тела является обязательным и необходимым условием существования человека. Термин «сенсорные (лат. sensus — чувство) системы» сменил название «органы чувств», сохранившееся только для обозначения анатомически обособленных периферических отделов некоторых сенсорных систем (как, например, глаз или ухо). В отечественной литературе в качестве синонима сенсорной системы применяется предложенное И. П. Павловым понятие «анализатор», указывающее на функцию сенсорной системы.

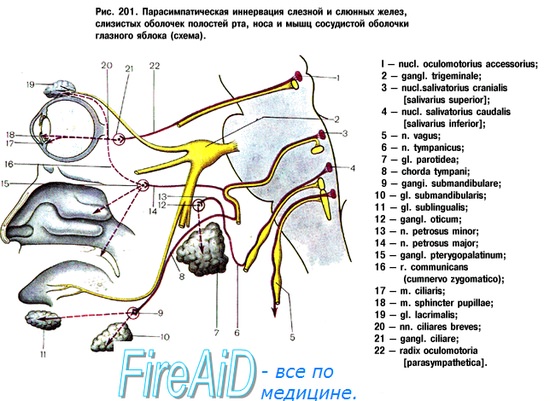

Все сенсорные системы состоят из периферических рецепторов, проводящих путей и переключательных ядер, первичных проекционных областей коры и вторичной сенсорной коры. Сенсорные системы организованы иерархически, т. е. включают несколько уровней последовательной переработки информации. Низший уровень такой переработки обеспечивают первичные сенсорные нейроны, которые расположены в специализированных органах чувств или в чувствительных ганглиях и предназначены для проведения возбуждения от периферических рецепторов в центральную нервную систему. Периферические рецепторы — это чувствительные высокоспециализированные образования, способные воспринять, трансформировать и передать энергию внешнего стимула первичным сенсорным нейронам.

Центральные отростки первичных сенсорных нейронов оканчиваются в головном или спинном мозге на нейронах второго порядка, тела которых расположены в переключательном ядре. В нем имеются не только возбуждающие, но и тормозные нейроны, участвующие в переработке передаваемой информации. Представляя более высокий иерархический уровень, нейроны переключательного ядра могут регулировать передачу информации путем усиления одних и торможения или подавления других сигналов. Аксоны нейронов второго порядка образуют проводящие пути к следующему переключательному ядру, общее число которых обусловлено специфическими особенностями разных сенсорных систем. Окончательная переработка информации о действующем стимуле происходит в сенсорных областях коры.

Сенсорные системы человека обеспечивают:

1) формирование ощущений и восприятие действующих стимулов;

2) контроль произвольных движений;

3) контроль деятельности внутренних органов;

4) необходимый для бодрствования человека уровень активности мозга.

Ощущение представляет собой субъективную чувственную реакцию на действующий сенсорный стимул (например, ощущение света, тепла или холода, прикосновения и т. п.). Однородные сенсорные стимулы активируют одну из сенсорных систем и вызывают субъективно одинаковые ощущения, совокупность которых обозначается термином модальность. Самостоятельными модальностями являются осязание, зрение, слух, обоняние, вкус, чувство холода или тепла, боли, вибрации, ощущение положения конечностей и мышечной нагрузки. Внутри модальностей могут существовать разные качества, или субмодальности; например, во вкусовой модальности различают сладкий, соленый, кислый и горький вкус. На основе совокупности ощущений формируется чувственное восприятие, т. е. осмысление ощущений и готовность их описать. Восприятие не является простым отражением действующего стимула, оно зависит от распределения внимания в момент его действия, памяти о прошлом сенсорном опыте и субъективного отношения к происходящему, выражающегося в эмоциональных переживаниях.

Сенсорное восприятие включает следующие этапы:

1) действие раздражителя на периферические рецепторы;

2) преобразование энергии стимула в электрические сигналы — потенциалы действия, возникающие в первичном сенсорном нейроне;

3) последующую переработку передаваемых сигналов на всех иерархических уровнях сенсорной системы;

4) возникновение субъективной реакции на раздражитель, представляющей собой восприятие или внутреннее представительство действующего стимула в виде образов или словесных символов.

Указанная последовательность соблюдается во всех сенсорных системах, отражая иерархический принцип их организации.

Источник

Характеристики, функции и типы сенсорной памяти

сенсорная память тип памяти, который позволяет сохранять впечатления от сенсорной информации после исчезновения воспринимаемого стимула.

Это относится к объектам, обнаруживаемым сенсорными рецепторами организма (органами чувств), которые временно сохраняются в сенсорных регистрах.

Сенсорные записи содержат большой объем информации, но способны сохранять точные изображения сенсорной информации только в течение очень ограниченного времени..

В целом были установлены два основных типа сенсорной памяти: иконическая память и эхо-память.

Первый является компонентом системы визуальной памяти. Второй тип сенсорной памяти является компонентом кратковременной памяти, который отвечает за сохранение слуховой информации..

Характеристики сенсорной памяти

Сенсорная память может быть определена как постоянство стимула во времени вне его физического присутствия. То есть именно память позволяет эффекту стимула продолжаться, даже если он исчез.

Например, если человек визуализирует сцену, которая вызывает чувство ужаса или страха, сенсорная память позволяет ему продолжать испытывать эти ощущения, когда они перестают его видеть..

В этом смысле сенсорная память представляет собой многовековую способность, которая выявляет тесную связь между перцептивными системами и когнитивными процессами..

На самом деле функционирование одного без другого невозможно объяснить. Восприятие без познания приведет к пассивному способу соединения с миром, так как ум не будет выполнять никаких задач с информацией, полученной через чувства.

С другой стороны, обучение и когнитивное функционирование были бы невозможны без приобретения новой информации и знаний о внешнем мире через системы восприятия..

Таким образом, ощущения являются отправной точкой восприятия, а восприятие является первым шагом к познавательному процессу. Без ощущения нет восприятия, а без восприятия нет памяти..

Однако восприятие и память имеют более общие элементы: восприятие выходит за рамки ощущений, обычно определяемых как механизм, посредством которого мозг придает смысл ощущениям.

Таким образом, сенсорная память обрабатывает и хранит важную информацию. Аналогично, сенсорная память также вмешивается в функционирование основных процессов восприятия, таких как обнаружение, распознавание, распознавание или идентификация..

Историческая эволюция

Отношения между восприятием и памятью были предметом научного интереса в течение многих лет. Однако появление термина «сенсорная память» появилось гораздо позже..

Первые исследования этого явления были проведены в 1740 году рукой Иоганна Сегнера. В своем исследовании немецкий физик доказал, что для восприятия куска углерода, прикрепленного к вращающемуся колесу, ему необходимо совершить полный оборот менее чем за 100 миллисекунд..

Эта первая оценка послужила постулированию взаимосвязи между механизмами восприятия и памяти..

Впоследствии Бродбент в 1958 году предложил существование механизма немедленной памяти, который бы записывал информацию о проксимальном стимуле в течение короткого периода времени..

Кроме того, Нейссер в 1967 году принял теорию Бродбента и назвал ее сенсорной памятью. По словам немецкого психолога, этот тип памяти состоял из предкатегориальной записи информации ограниченной емкости и короткой продолжительности.

Параллельно Аткинсон и Сиффрин предложили существование сенсорного регистра для каждой из сенсорных модальностей. Тем не менее, большинство исследований сенсорной памяти сфокусировано на двух типах, изначально определенных Нейссером (символическая память и эхо-память)..

Наконец, именно Сперлинг в 1960 году отвечал за изучение и разграничение свойств культовой памяти посредством использования такистоскопа и техники частичного отчета..

функции

Основная функция сенсорной памяти — сохранить стимуляцию, даже если она исчезла. Таким образом, они увеличивают возможность обработки информации, особенно в случае краткосрочных стимулов..

В этом смысле сенсорная память выступает в качестве моста информации, который позволяет увеличить продолжительность представления стимулов.

Если бы мозг мог обрабатывать информацию только в то время, когда стимул присутствует и может быть зарегистрирован чувствами, большая часть знаний была бы потеряна на этом пути..

Функционирование сенсорной памяти может быть проиллюстрировано во время вождения автомобиля. Пока человек водит машину, на дороге вы можете заметить несколько дорожных знаков, указывающих правила дорожного движения, направления к пункту назначения и т. Д..

Обычно визуализация этих элементов очень короткая из-за скорости автомобиля, которая позволяет захватывать стимулы в течение коротких периодов времени..

Однако стимуляция, создаваемая этими элементами, продлевается на уровне мозга в течение периода времени, превышающего представление самого стимула..

Эта способность осуществляется мозгом посредством сенсорной памяти, которая позволяет сохранить стимуляцию, несмотря на то, что стимул больше не визуализируется..

тип

В настоящее время существует высокая степень научного признания в установлении двух основных типов сенсорной памяти: иконической памяти и эхо-памяти..

Под иконической памятью понимается зрительная сенсорная память, то есть процессы сенсорной памяти, которые начинаются, когда стимулы воспринимаются зрением..

С другой стороны, эхо-память определяет слуховую сенсорную память и начинается, когда стимулы захватываются через ухо..

1- знаковая память

Иконическая память является регистром сенсорной памяти, связанной с визуальной областью. Это компонент системы визуальной памяти, который включает в себя как кратковременную зрительную память, так и долговременную память.

Для культовой памяти характерно формирование очень короткого хранилища памяти (менее 1000 миллисекунд), однако она имеет большую емкость (может содержать много элементов).

Двумя основными компонентами этого типа сенсорной памяти являются визуальная настойчивость и информативная настойчивость. Первый — это короткое предкатегориальное визуальное представление физического изображения, созданного сенсорной системой. Второй формирует хранилище памяти большей длительности, которое представляет закодированную версию визуального изображения..

Функционирование этого типа сенсорной памяти, по-видимому, связано с зрительно-сенсорным путем. Длительное визуальное представление начинается с активации фоторецепторов сетчатки. Трости и шишки испытывают стимуляцию после подавления стимула.

Культовая память ответственна за обеспечение потока визуальной информации в мозг, которая может быть собрана и поддержана в течение долгого времени. Одной из наиболее важных ролей иконической памяти является ее участие в обнаружении изменений в визуальной среде:

- Временная интеграция: Иконическая память активирует интеграцию визуальной информации и обеспечивает постоянный поток изображений в первичной зрительной коре головного мозга.

- Слепота к переменам: несколько исследований показывают, что краткое представление иконической памяти особенно актуально при обнаружении изменений в визуальной среде.

- Саккадические движения глаз: Недавние исследования показывают, что культовая память ответственна за обеспечение непрерывности опыта во время саккадических движений глаз..

2- Эхогенная память

Эхо-память — это один из регистров сенсорной памяти, который отвечает за сохранение слуховой информации. Постулируется, что это приведет к компоненту кратковременной памяти, эквивалентной иконической памяти для хранения визуальной информации.

Эхо-память способна хранить большие объемы слуховой информации в течение периода времени от трех до четырех секунд. Звуковая стимуляция остается активной в уме и может быть воспроизведена снова в течение этого короткого периода времени..

Первые работы над этим типом памяти были сделаны Бадделей на модели рабочей памяти, которая состоит из исполнительной системы и двух подсистем: визуально-пространственной программы, связанной с иконической памятью, и фонологического цикла, который обрабатывает слуховую информацию ( звукоподражательный).

Согласно модели Бадделей (одной из наиболее широко используемых сегодня теорий памяти), фонологический цикл обрабатывает информацию двумя различными способами..

Первый состоит из склада с возможностью хранения информации в течение трех или четырех секунд. Второе — создать субтональный процесс повторения, который сохраняет отпечаток памяти с помощью внутреннего голоса..

В настоящее время методика, которая позволяет нам измерять эхо-память более объективным образом, является задачей несоответствия. В этой технике изменения в слуховой активации мозга регистрируются с помощью электроэнцефалографии.

Источник

Научная электронная библиотека

Тема занятия №3. Внимание и память

Продолжительность: 2 часа.

Цели занятия:

- Дать определение внимания и памяти.

- Изучить основные типы памяти и виды внимания, также вопросы, касающиеся нарушений внимания и памяти.

- Ознакомить с методиками, касающихся оценки памяти и внимания.

- Изучить основные психические процессы памяти, основания для классификации типов и видов памяти, основные характеристики нарушений процессов памяти, классические методы изучения памяти.

- Изучить основные характеристики психического процесса внимания, классификацию внимания по его формам и уровням, основные группы количественных и качественных нарушений внимания, методы для изучения внимания.

Студент должен знать:

- Определение памяти и определение внимания.

- Типы памяти и виды внимания.

- Свойства внимания и памяти.

- Нарушение внимания и памяти.

- Методы исследования памяти и внимания.

Студент должен уметь:

- Владеть определенным минимумом информации, о психических процессах памяти и внимания.

- Знать возможные нарушения внимания и памяти и их значение для оценки состояний пациента и его взаимоотношений с медицинским персоналом.

- Знать методы психодиагностики внимания и памяти.

Темы проектов, рефератов:

- Основные мнемонические процессы (представления, законы ассоциаций.

- Основные теории памяти: психологические теории памяти, нейронные и физико-химические теории памяти, биохимические теории.

- Модально-неспецифические и модально-специфические нарушения памяти.

- Дополнительные методы исследования памяти.

- Нейрофизиологические механизмы внимания

- Развитие внимания у детей.

- Модально-неспецифические и модально-специфические нарушения внимания.

- Дополнительные методы исследования внимания.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Клиническая психология / Под ред. П.И. Сидорова, А.В. Парнякова. — ГЭОТАР-Медиа, 2008.

2. Клиническая психология/Под ред.Б. Д. Карвасарского. Питер, 2002.

3. Основы психологии. Практикум, Столяренко Л. Д. — Ростов/на Д., 2006.

4. Психология. (Лекции для студентов медицинских вузов), Творогова Н. Д. — М.: ГОУ ВУНМЦ РФ, 2002.

5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. — М.: МЕД-пресс, 1998.

Дополнительная литература:

- Психосоматическая медицина, Ф. Александер. — М., 2000.

- Введение в психологию здоровья, Ананьев В. А. — СПб., 1998.

- Практическая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских психологов.

- Блейхер В.М., Крук И. В., Боков С. Н. — Ростов/на Д., 1996.

- Психология в медицине, Абрамова Г. С., Юдчиц Ю. А. — М.: Кафедра — М., 1998.

- Введение в медицинскую психологию. Лебединский М. С., Мясищев В. Н. — Л., 1996.

- Основы клинической и консультативной психологии. Тодд Дж., Богард А. К. — СПб.: Сова; М.: Эксмо-Пресс, 2001.

- Психологическое тестирование. Анастази А. Пер. с анг. — М., 1982.

- Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. Пособие. Крылов А. А., Маничев С. А. — СПб.: Питер, 2000.

- Основы общей психологии. Рубинштейн С.Л. — СПб., 1998.

- Медицинская психология. Карвасарский Б.Д. — Л., 1982.

Исходный контроль уровня знаний:

- Что изучает наука психология?

- Что является предметом и объектом психологии?

- Какие познавательные процессы вам знакомы?

- Каково значение памяти и внимания в жизни человека?

Основные вопросы темы:

- Определение памяти.

- Типы памяти.

- Свойства памяти.

- Виды памяти.

- Нарушение памяти.

- Методы исследования памяти.

- Определение внимания.

- Виды внимания.

- Свойства внимания.

- Нарушения внимания.

- Методы исследования внимания.

Итоговый контроль уровня знаний:

- Дайте развернутое определение памяти, какое значение память имеет в жизни человека?

- Какие имеются основания для классификации типов и видов памяти?

- В чем заключается взаимосвязь и взаимодействие кратковременной и долговременной памяти?

- Как влияет смысловая организация материала на запоминание?

- Какие виды амнезии могут возникать после травмы головы с потерей сознания у человека?

- Каким образом объясняется возникновение у человека парамнезий?

- Сформулируйте определение внимания. Перечислите его основные функции.

- Каким образом классифицируют внимание по его формам и уровням?

- Какими параметрами описываются качественные характеристики (свойства) внимания?

- Чем отличается вторичное непроизвольное внимание от послепроизвольного внимания?

- Какими медицинскими терминами описываются основные группы количественных и качественных нарушений внимания?

- Чем отличается истощаемость внимания от рассеянности и сужения объема внимания?

- Какие особенности внимания изучаются методикой поиска скрытых слов в буквенном тесте немецкого психолога Мюнстерберга?

Содержательная часть. Определение памяти

Память — это психический процесс отражения, заключающийся в запечатлении и сохранении с последующим воспроизведением и узнаванием следов прошлого опыта, делающими возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания.

Запоминание — (запечатление) определяется как процесс, обеспечивающий ввод информации и удержание запечатленного материала в памяти. Запоминание всегда избирательно: в памяти сохраняется далеко не все, что воздействует на наши органы чувств. Даже при непроизвольном запоминании (непроизвольная память), когда мы не ставим себе определенной цели запоминания, лучше запоминаются предметы и явления, вызывающие интерес и затрагивающие эмоции. Непроизвольное запоминание более сильно развито в детстве, а у взрослых ослабевает. Произвольное запоминание (произвольная память) всегда имеет целенаправленный характер, и если при этом используются специальные приемы для лучшего усвоения материала (мнемотехника), то запоминание называют заучиванием.

У некоторых людей отчетливо выступает зависимость качества и прочности запоминания от того, какие анализаторы в большей мере участвовали в восприятии соответствующих объектов. Характер памяти и представлений может основываться главным образом на впечатлениях зрения (оптический, визуальный тип памяти), слуха (акустический, аудиальный тип памяти) или движения (моторный, кинестетический тип памяти).

Сохранение (ретенция) — психический процесс памяти, обеспечивающий удержание информации в течении более или менее длительного времени. Сохранение осуществляется механизмами кратковременной, долговременной и оперативной памяти. Оно тесно связано с забыванием. По сути это две стороны единого процесса: при неполном сохранении говорят о частичном забывании и наоборот. Установлено, что сохранение может быть динамическим и статическим. Динамическое сохранение проявляется в оперативной памяти, а статическое — в долговременной. Сохранение заученного в памяти зависит от многих факторов: глубины понимания материала, установки личности, от последующего применения усвоенных знаний, от повторений, от настроения человека и эмоциональной значимости материала.

Забывание — процесс памяти, противоположный сохранению. Заключается в невозможности воспроизведения ранее закрепленного в памяти. Забывание, подобно сохранению и запоминанию, также имеет избирательный характер. Физиологическая основа забывания — торможение временных нервных связей. Забывается прежде всего то, что не имеет для человека жизненного значения, не вызывает интереса. Избирательность забыван6ия проявляется и в том, что детали забываются скорее, а дольше обычно сохраняются в памяти общие положения и выводы. Более быстрому забыванию подвергается материал, который заучивался механически, без достаточного понимания.

Воспроизведение (вспоминание, репродукция, экфорирование) — психический процесс извлечения из запасов памяти в осознаваемое поле необходимого материала. Воспроизведение тесно связано с узнаванием ранее усвоенного и бывает непроизвольным и произвольным.

При непроизвольном воспроизведении человек не имеет намерения вспомнить ранее воспринятые события, они всплывают сами собой. При этом одна из случайно оживленных ассоциаций как бы тянет за собой сеть сопряженных с ней других связей.

Произвольное воспроизведение — это уже целенаправленный процесс восстановления в сознании прошлых мыслей, чувств, действий.

Узнавание — специфический процесс памяти, который проявляется при повторном восприятии объекта или при его вспоминании. Этот процесс связан с объединением объекта или при его вспоминании. Этот процесс связан с объединением по тем или иным признакам непосредственного воспринимаемого с воспринятым ранее. Большую роль при этом играет точность выделения специфического в объекте. В узнавании следует выделять чувство знакомости; воспринятым и отнесение этого образа к определенному месту, времени, ситуации. В ряде случаев, увидев что-то, человек не может сразу установить идентичность с виденным ранее, и для этого требуются сознательные волевые усилия. При хорошем знакомстве с предметом или явлением процесс идентификации проходит как автоматически, без выделения сознанием моментов самого воспоминания или припоминания.

Типы памяти

Сенсорная (мгновенная) память осуществляет сохранение информации на уровне рецепторов. Она обладает очень коротким временем хранения «отпечатка» (0,3-1,0 сек) воздействующего объекта. Некоторые ее формы получили специальные названия: иконическая (зрительная) и эхоическая (слуховая) сенсорная память. Если информация из рецепторного хранилища не переводится в другую форму хранения, то она необратимо теряется.

У некоторых людей полное сохранение зрительной картины в иконической памяти ограничивается не долями секунды, а гораздо дольше — до 10 мин. Эти особенности во многом объясняют явления эйдетизма у некоторых людей. При этом обладают способностью «видеть» картину или предмет, который находился перед их глазами, но уже не экспонируется. Эта инерционность информационных входов, продлевающая для нас воздействие сигналов, обеспечивает непрерывность восприятия и для обычных людей (при моргании, движении глаз или просмотре кинофильмов). Эйдетические способности более выражены в детстве и снижаются у взрослых.

Кратковременная память характеризуется очень кратким (около 20 сек.) сохранением после однократного непродолжительного восприятия и немедленным воспроизведением. Этот вид памяти называется также первичным.

Вторичная, долговременная память — длительное сохранение информации (начинается от 20 сек и простираясь на часы, месяцы, годы) после многократного повторения и воспроизведения.

Различают также оперативную память — это мнемические процессы, обслуживающие деятельность человека. Она представляет синтез долговременной и кратковременной памяти. Например, в процессе профессиональной деятельности человек оперирует наличной информацией текущего момента, находящейся в кратковременной памяти, и извлекает из долговременной памяти информацию, содержащую профессиональные знания, опыт. Так, врач, обследуя больного, сопоставляет симптомы его болезни с похожими случаями из своей практики, с тем, что он читал и знает об этих симптомах.

Буферная (промежуточная) память обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов, является промежуточным звеном на пути перевода информации из кратковременной памяти в долговременную. Считается, что во время ночного сна происходит переработка накопленного за день и очистка буферной памяти для приема новой информации. Известно, что сон менее трех часов в сутки или полное лишение сна вызывает отчетливые нарушения в поведении человека — понижается уровень бдительности, внимания и резко ухудшается память. Предполагается, что в период сна информация малыми порциями (в соответствии с ограниченным объемом кратковременной памяти) поступает из буферной памяти в кратковременную, которая отключается для этого от внешней среды (Hartmann E., 1967). С этой точки зрения методы обучения во сне с помощью магнитофона могут приводить к накоплению усталости, повышенной раздражительности, ухудшению кратковременной памяти, так как буферное хранилище за период сна не освобождается.

Выделяют еще так называемую «вечную», или третичную память. Под ней понимают способность воспроизводить когда-то запечатленную информацию на протяжении всей жизни.

Свойства памяти

Объем памяти — количество информации, которое человек способен запомнить за определенное время. Объем кратковременной памяти человека в среднем составля-ет 7 + 2 блока информации. Объем блока может быть различным, например, человек может запомнить и повторить 5-9 цифр, 6-7 бессмысленных слогов, 5-9 слов.

Скорость — время, в течение которого человек способен запомнить определенный объем информации.

Прочность — длительность сохранения информации.

Точность — правильность и полнота воспроизведения информации.

Готовность— умение своевременно вспомнить требуемое.

Виды памяти

Различают два основных вида памяти: генетическую (наследственную) и прижизненную. Наследственная память сохраняет информацию, которая не только определяет анатомическое и физиологическое построение организма в процессе развития, но и врожденные формы видового поведения (инстинкты).

Информация, хранящаяся в закодированном виде в молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), защищена достаточно надежно от повреждения специальными механизмами и менее зависит от условий жизнедеятельности организма по сравнению с прижизненной памятью.

Прижизненная память — это хранилище информации, полученной с момента рождения до смерти. Выделяют следующие ее виды: импринтинг (запечатление) а также двигательную, эмоциональную, образную и символическую память.

Импринтинг — вид памяти, наблюдаемый только в ранний период развития сразу после рождения. Импринтинг заключается в одномоментном установлении очень устойчивой специфической связи человека или животного с конкретным объектом внешней среды. Эта связь сохраняется длительное время, что рассматривается как пример научения и долговременного запоминания с одного предъявления.

Считается, что у человека импринтинг наблюдается до 6-месячного возраста (Чугаева А.Г., 1973), однако есть основания полагать, что этот период у ребенка намного продолжительнее. Обобщив ряд исследований, английский психоаналитик Джон Боулби (Bowlby J., 1961, 1988) полагает, что искусственное отчуждение детей от матери как от человека теплого, ласкового внимательного опасно по крайней мере до трех лет. Трех месяцев «лишения любви» (эмоциональная депривация) в этом временном интервале достаточно, психике ребенка произошли изменения, которые в будущем уже нельзя полностью устранить. Боулби считает, что любая депривация (состояние недостаточного удовлетворения какой-либо важной психологической потребности) в раннем детстве затрагивает, прежде всего этическое развитие личности и формирование в ребенке нормального чувства тревоги, что приводит к аномалиям социального поведения, усилению агрессивности, по мнению Боулби, взаимоотношения младенца и матери с биологической точки зрения, следует рассматривать как систему привязанностей, включающую как эмоциональные, так и поведенческие реакции. Он рассматривал систему привязанностей как врожденную инстинктивную или мотивационную систему (подобно голоду или жажде), которая организует процессы памяти младенца и вынуждает его искать близости и общения с матерью. С эволюционной точки зрения система привязанностей явно повышает шансы младенца на выживание, позволяя незрелому мозгу использовать зрелые функции родителей с целью организации собственных жизненных процессов. Следует отметить, что первые 2-3 года жизни, когда так важны взаимоотношения с матерью, ребенок оперирует в основном процедурной памятью. Как у людей, так и у экспериментальных животных декларативная память появляется гораздо позже. Так, младенческая амнезия, приводящая к тому, что мы сохраняем лишь немногие детские воспоминания, наблюдается не только у людей, но и у других млекопитающих.

Двигательная память — это память на движения. Она составляет основу овладения двигательными действиями в любом виде деятельности человека. Достигая полного развития раньше иных форм, двигательная память у некоторых людей остается ведущей на всю жизнь. Особенно большое значение она имеет у артистов балета, а также в технически сложных видах спорта. При разучивании упражнений замечено, что легче запоминается направление и амплитуда движений и значительно труднее — интенсивность.

Эмоциональная память — это память на чувства. Она определяет воспроизведение определенного чувственного состояния при повторном воздействии тон ситуации, в которой данное эмоциональное состояние возникло. Чувственная память имеется уже у 6-месячного ребенка и достигает своего полного развития к 3-5 годам. Механизмы эмоциональной памяти лежат в основе первичного чувства узнавания (знакомое, чужое), симпатий и антипатий, осторожности Эмоциональная память отличается также тем, что почти никогда не сопровождается отношением к ожившему чувству как к воспоминанию ранее пережитого чувства. Произвольное воспроизведение чувств в этом аспекте почти невозможно. Например, человек, напуганный в раннем детстве собакой, может и не осознавать причин своего страха при каждой встрече с собакой на улице.

Образная память — это память на образный материал. Различают следующие подвиды: зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная и вкусовая. Наиболее отчетливо у всех людей проявляется зрительная и слуховая память, а развитие других подвидов связано с различиями профессиональной деятельности (например, вкусовая память у дегустаторов). Образная память обычно ярче у детей и подростков. У взрослых людей ведущая память, как правило, не образная, а логическая. Можно тренировать образную память, если воспроизводить мысленно в расслабленном состоянии с закрытыми глазами перед сном различные заданные картины.

Символическая память — это память на абстрактный, отвлеченно-символический материал. Она подразделяется на словесную и логическую память. Словесная память формируется в онтогенезе вслед за образной памятью и достигает его полного развития к 10-13 годам. В отличие от образной памяти, она характеризуется большей точностью воспроизведения. Особенности логической памяти проявляются в запоминании только смысла текста, т.е. происходит переработка текста в обобщенных понятиях. Логическая память самым тесным образом связана с мышлением человека.

Нарушение памяти

Нарушения памяти подразразделяются на количественные (гипермнезия, гипомнезия) и качественные (парамнезия).

Гипермнезия — одностороннее усиление некоторых мнемонических процессов, которое встречается обычно в качестве временного явления при лихорадочных состояниях, а также на фоне патологически повышенного настроения.

Гипомнезия — ослабление памяти вплоть до полной утраты мнестических функций (амнезия). Типично, что первоначально обычно страдают процессы запоминания текущего, нового материала — фиксационная амнезия. Далее, при прогрессировании амнезии происходит информационное опустошение в порядке, обратном формированию памяти в онтогенезе — закон «обратного хода памяти» Рибо.

Парамнезия — извращение памяти, когда информационные пробелы заполняются ложными воспоминаниями типа псевдореминисценций и конфабуляций. В других случаях обманы памяти возникают при воспроизведении событий прошлого без их узнавания — криптомнезии.

При локальных поражениях мозга могут возникать модально-неспецифические и модально-специфические нарушения памяти. Модально-неспецифические расстройства памяти касаются нарушений запечатления информации любой модальности и возникают при поражении срединных неспецифических структур мозга. При модально-специфических расстройствах памяти, которые возникают при различных локальных поражениях корковых отделов анализаторных систем, нарушается запечатление информации, касающейся поступления ее через зрительные, слуховые или иные сенсорные входы.

Методы исследования памяти

Среди методик исследования памяти в клинической практике широко используют две группы: изучение непосредственной памяти (методика запоминания 10 слов, тест зрительной ретенции Бентона) и опосредованного запоминания (методика пиктограммы). Комплексный тест памяти Векслера, в котором конечный результат выражается в стандартных единицах интеллекта, включает семь самостоятельных субтестов для специального исследования отдельных мнестических функций.

Внимание

Внимание — это психический процесс, который обеспечивает направленность и сосредоточенность психики на определенных предметах и явлениях внешнего мира, образах, мыслях и чувствах самого человека. Таким образом, внимание рассматривается как психический процесс, не являющийся самостоятельной формой отражения, а как организующий другие формы отражения (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции), в результате которого что-то сажается в сознании более отчетливо, а другое — менее отчетливо. Внешне внимание выражается в специфической позе, особой мимике, в движениях. Поза обычно характеризуется торможением движений, Направленностью органов чувств на объект, а при сосредоточенности на своих мыслях происходит разведение осей глаз -«отсутствующий взор». Основная функция внимания состоит в отборе значимых для человека воздействий и игнорировании (торможении) несущественных, побочных воздействий. Другая важная функция внимания — это удержание, сохранение в сознании определенного предметного содержания до тех пор, пока не будет достигнута цель. Третья существенная функция внимания — регуляция и контроль протекания деятельности. С явлениями внимания связаны и такие сложные процессы как ожидание, установка, апперцепция и др.

Виды внимания

Непроизвольное внимание представляет собой реакцию на раздражитель, оно не обусловлено волевым актом человека. Первичное непроизвольное внимание врожденное и является естественным проявлением безусловного ориентировочного рефлекса. В проявлении такого внимания играет роль сила раздражителя и его неожиданность (громкие звуки, яркий свет, резкий запах). Вторичное непроизвольное внимание также не требует волевого усилия внимание здесь привлекается не яркостью или необычностью предмета, а определенным его содержанием, которое отвечает направленности, интересам человека, т.е. постоянному ожиданию чего-либо.

Произвольное внимание, так же как и вторичное непроизвольное внимание является социально опосредованным типом внимания, но оно тесно связано с волей человека, сознательно поставленной целью. В данном случае предполагается использование специальных приемов сосредоточения, организации своего восприятия или мыслей. Произвольное внимание у взрослого человека направляется прежде всего речевыми стимулами, т.е. оно тесно связано речевой системой.

Послепроизвольное внимание возникает вслед за произвольным. Это значит, что человек сначала сосредоточивает сознание на каком-то предмете или деятельности (иногда даже с помощью немалых волевых усилий), а затем процесс вызывает нарастающий интерес, и внимание продолжает удерживаться уже без всякого волевого усилия. Таким образом, послепроизвольное внимание, появляясь вслед за произвольным, не может быть сведено к нему. Он является и вариантом непроизвольного внимания, так как связано с сознательно поставленной целью.

Свойства внимания

Внимание характеризуется различными качественными проявлениям» свойствами. Основными из них являются объем, концентрация, устойчив переключаемость, распределяемость и отвлекаемость.

Объем внимания характеризуется количеством идей, объектов и видов деятельности, которые одновременно может удерживать и контролировать век. Иными словами, объем внимания связан с числом одновременно отражаемых в сознании объектов. Установлено, что при восприятии множества простых объектов (букв, цифр, фигурок и пр.) в интервале времени 0,07-0,1 с объем внимания у взрослого человека равен 5-7, в среднем 7 элементов с кратковременным запоминанием). У младших школьников он весьма ограничен и с возрастом увеличивается. Увеличить объем внимания можно и с помощью специальных упражнений.

Концентрация внимания выражается в степени интенсивности (сосредоточенности) внимания на одном объекте или ограниченном круге своих представлений, переживаний, мыслей. Поглощенность объектами сосредоточения делает человека высокопомехоустойчивым. Лишь с трудом его можно отвлечь от мыслей или дел, в которые он погружен, он не замечает шума и других отвлекающих раздражителей.

Устойчивость внимания определяется длительностью сохранения концентрированного внимания. Она измеряется временем сосредоточения при условии сохранения отчетливости отражения в сознании объекта внимания. Устойчивость внимания зависит от целого ряда причин — значимости дела, интереса к нему, навыков и т.п.

Переключаемость внимания характеризуется быстротой произвольного перехода внимания на новый объект или от одного действия к другому при сохранении высокой степени концентрации на нем. Имеются значительные индивидуальные различия в переключении внимания. Эффективность переключения зависит от особенностей объектов внимания значимости работы или интереса к ней, а также от индивидуально-типологических особенностей подвижности нервных процессов. Слишком частое переключение (впрочем, как и однообразная, требующая длительного сосредоточения внимания работа) может приводить к быстрому утомлению. Возможно повышение показателей переключения путем специальных упражнений.

Распределяемость внимания определяется возможностью выполнения двух и более действий одновременно с рассосредоточением внимания между ними. Уровень распределения внимания зависит от ряда условий: от однородности или разнородности совмещаемых видов деятельности, их сложности, степени их привычности. Труднее совмещать два вида умственной деятельности и более эффективное распределение внимания при одновременном выполнении моторной и умственной деятельности.

Отвлекаемость внимания связана с непроизвольными колебаниями его уровня. Непроизвольные флюктуации внимания особенно хорошо заметны при сосредоточении на раздражителях пороговой силы. Так, прислушиваясь к очень слабому, едва слышимому тиканью механических часов мы то слышим звук более отчетливо, то менее отчетливо. Колебания — легко прослеживаются и при восприятии конкурирующих (двойственных) изображений. Такие непроизвольные флюктуации внимания восприятии простых объектов длятся не более 2-3 с (максимум -12 с) Их рассматривают как колебательный процесс, связанный с самонастройкой сенсорных систем, обеспечивающих регулирование их «пропускной способности».

Нарушение внимания

Временные нарушения внимания типичны при утомлении или влиянии сильных эмоций. Достаточно устойчивое сохранение отклоняющего от нормы определенного соотношения основных характеристик внимания, приводящее к невнимательности, может быть как личностно-возрастной особенностью человека, так и следствием различных заболеваний.

Повышенная непроизвольная переключаемость внимания с низкими возможностями концентрации свойственна детям дошкольного возраста, но может возникать и у взрослых на фоне астении при различных заболеваниях или при переутомлении.

Повышенная концентрация на своих мыслях с трудностями переключения на другие виды деятельности свойственна некоторым лицам умственного труда, но подобные свойства внимания встречаются и у больных с навязчивыми и сверхценными идеями.

Слабость концентрации внимания, сочетающаяся с трудностями переключения, типична, например, для хронического кислородного голодания мозга при церебральном атеросклерозе у пожилых людей, нор может также возникать и у здоровых лиц при утомлении.

Все разнообразие ослабления внимания в патологии объединяют термином «гипопрозексия», Напротив, при гиперпрозексии внимание крайне усиливается: происходит своеобразное «прилипание» внимания к определенным мыслям или представлениям, причем больные могут это даже осознавать (повышенная избирательность внимания).

Парапрозексия (извращение внимания) бывает иногда у здоровых людей, когда ожидание какого-либо события в условиях нервного напряжения становится тормозом для адекватного отражения этого события в сознании. В психопатологии под паропрозексиями обычно понимают дисфункции внимания диссоциативного характера, сходные с таковыми и в других сферах психической деятельности у больных шизофренией.

Модально-неспецифические нарушения внимания распространяются на все виды внимания. При поражении нижних, глубинных отделов неспецифических структур мозга больше страдает непроизвольное внимание. При поражении верхних, корковых отделов неспецифической системы мозга больше страдает произвольное внимание, а непроизвольное усиливается («полевое поведение»),

Модально-специфические нарушения внимания проявляются только в зрительной, слуховой, тактильной или двигательной сферах. При этом больной игнорирует (не замечает) один из двух одновременно предъявляемых с разных сторон стимулов, хотя их раздельное опознание не нарушено. Такие нарушения внимания обычно возникают при локальной патологии корковых отделов анализаторных систем чаще правого полушария мозга.

Методы исследования внимания

Все методы для изучения объема внимания можно подразделить на прямые и косвенные. Прямой метод предусматривает предъявление материала (например, слов, букв, изображений предметов) в короткие промежутки времени с помощью тахистоскопа с последующим подсчетом замеченного испытуемым.

Косвенные методы определения объема внимания, как и других его свойств, являются относительно простыми по процедуре проведения тестами скорости Чаще всего используется методика отыскивания чисел по таблицам Шульте.

Для изучения избирательности восприятия при внимании чаще всего используется методика немецкого психолога Хуго Мюнстерберга. Это буквенный текст, где нужно как можно быстрее (норматив — две минуты) подчеркнуть скрытые в нем 25 слов. Регистрируются также и ошибки — пропущенные и неправильно выделенные слова.

Практическая часть

Методика избирательности восприятия и внимания Хуго Мюнстерберга.

Цель методики: Определение избирательности внимания. Рекомендуется для использования при профотборе на специальности, требующие хорошей избирательности и концентрации внимания, а также высокой помехоустойчивости.

Инструкция: «Среди буквенного теста имеются слова. Ваша задача как можно быстрее считывая текст, подчеркнуть эти слова».

Пример: рюклбюсрадостьуфркнп.

Время работы — 2 минуты.

Методика проводится как в группе, так и индивидуально. Оценивается количество выделенных слов и количество ошибок (пропущенные и неправильно выделенные слова).

Источник