- Самопомощь при панических атаках

- Подробнее о механизме развития и симптомах панических атак

- Пример взаимодействия тела, эмоций, мыслей и окружения

- Самопомощь при панических атаках: тело

- Как некоторые методы самопомощи влияют на ВНС

- Самопомощь при панических атаках: окружение

- Самопомощь при панических атаках: мысли и эмоции

- Зачем при панических атаках нужна психотерапия

- Когнитивно-поведенческая психотерапия тревожного расстройства

- Немного истории

- Основные этапы психотерапии тревоги

- Непереносимость неопределенности

- Позитивные убеждения относительно тревоги

- Негативное отношение к проблемам

- Самое важное: не погружаться в частности

- Когнитивное избегание

- Последствия чрезмерной тревоги

Самопомощь при панических атаках

Об эффективных методах самопомощи при панических атаках, о том, как они работают, и роли психотерапии рассказывает психотерапевт со стажем более 14 лет Краилина Ирина Сергеевна.

Человек, который пережил приступ паники впервые, думает, что с ним произошло нечто необыкновенное, ужасное, катастрофическое.

Многие мои пациенты, когда осваивают способы владения эмоциями, мыслями и телом, восклицают: «Ах, если бы тогда, когда это случилось впервые, кто-то мне сказал, что это хорошо известное врачам и психологам расстройство, что это лечится, а самое главное — от него не умирают!»

Ведь тогда, в самом начале, была одна самая страшная мысль, которая черной тучей закрывала всё на свете: «Никто не знает, что со мной. Я умру».

Поэтому первую помощь человек пытается получить, вызывая скорую медицинскую помощь, или отправляется к терапевту или кардиологу.

Многие пытаются вести самостоятельную борьбу с этим расстройством, ищут рекомендации и советы, как избавиться от панических атак. Обычно в интернете. Информации там много, зачастую она разрознена и противоречива.

Поэтому я постараюсь систематизировать информацию по рекомендациям и способам самопомощи и расскажу о преимуществах психотерапии.

Для желающих глубже понять тему в статье есть блоки «Подробнее»: на них нужно кликнуть/нажать, чтобы появилась дополнительная информация. Если ваша цель — узнать только о методах самопомощи, просто читайте обычный шрифт.

Подробнее о механизме развития и симптомах панических атак

Кликните по заголовку, чтобы прочитать текст

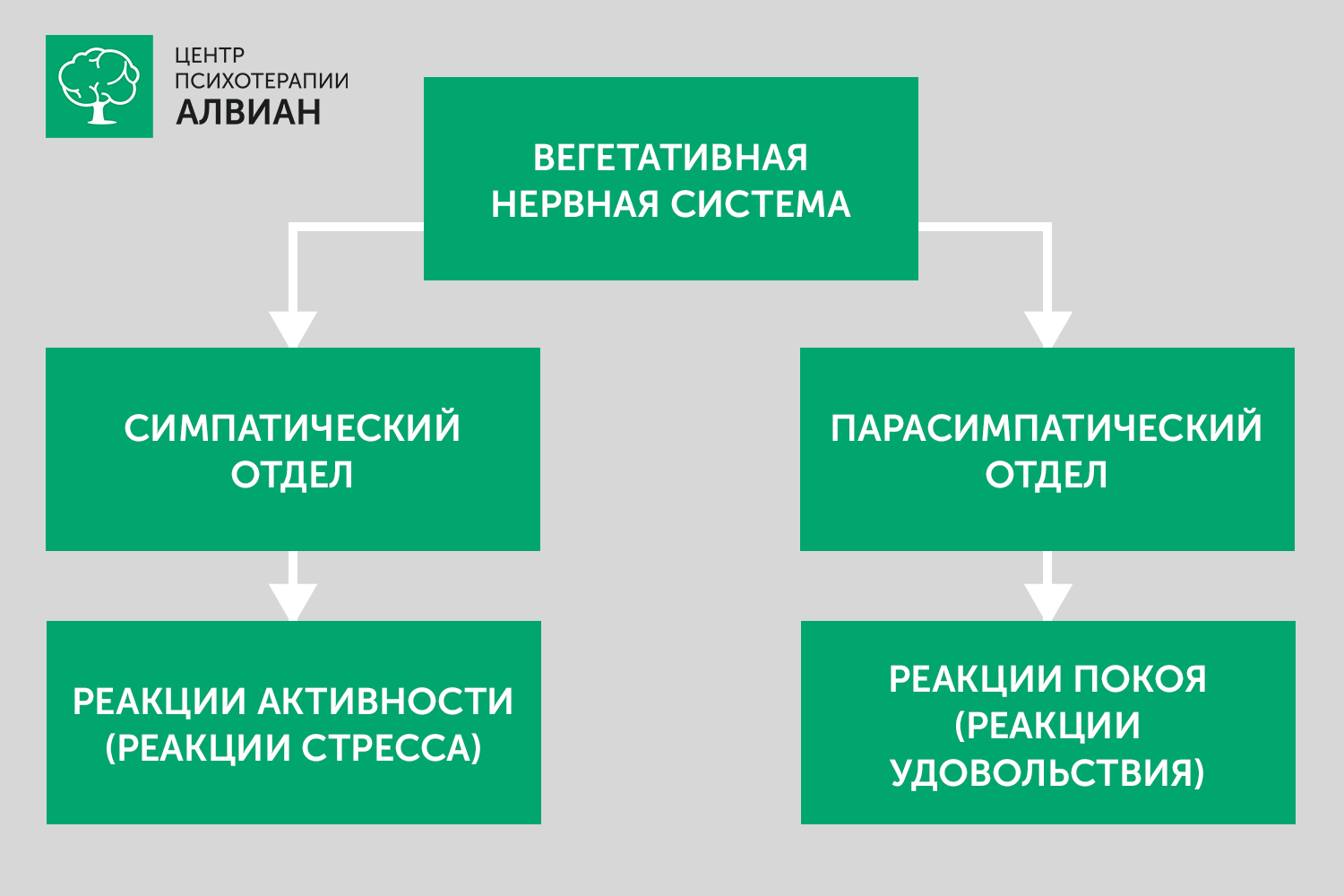

Паническая атака — это непредсказуемый приступ острейшей тревоги (паники) с телесными симптомами, за которые отвечает вегетативная нервная система (далее ВНС).

Схема 1. Как работает вегетативная неврная система (ВНС)

У отдельного человека эти симптомы могут быть представлены в полном объеме или частично:

- сердцебиение;

- подъем артериального давления;

- частое поверхностное дыхание;

- чувство удушья, стеснения в груди;

- мурашки;

- похолодание конечностей;

- головокружение;

- бледность;

- потливость;

- позывы на дефекацию;

- тошнота;

- дрожь в руках.

Эти симптомы являются проявлением вегетативных кризов (симпатико-адреналового, вагоинсулярного или смешанного). Часто атака сопровождается страхом смерти, утраты контроля или сумасшествия, а также чувством нереальности происходящего или измененности собственного Я.

Длятся минуты, заканчиваются отхождением большого количества светлой мочи. Человек чувствует себя разбитым, опустошенным.

Вегетативные кризы могут быть проявлением некоторых соматических заболеваний (эндокринной, сердечно-сосудистой системы), могут возникать при беременности, приеме некоторых медикаментов, случаются как единичные эпизоды на фоне переутомления, злоупотребления алкоголем.

Когда врачи исключили соматическую патологию, а панические атаки повторяются, правильнее называть это паническим расстройством.

Почва для повторения панических атак — это особая форма мышления (когда тревожные черты сочетаются с перфекционизмом, потребностью всё контролировать) плюс нестабильность вегетативной нервной системы (то, что раньше врачи называли вегетососудистой дистонией).

После первого приступа паники человек находится в постоянном тревожном ожидании его повтора. Малейшее неприятное ощущение в теле или просто мысль способна запустить каскад сомато-вегетативных реакций, которые поддерживают и усиливают друг друга по механизму замкнутого порочного круга и приводят к панике.

Чтобы наглядно объяснить, как работают разные методы самопомощи, рассмотрим человека как целостную систему и выделим 4 компонента:

- тело человека;

- его эмоции;

- мысли;

- внешнее окружение, с которым он взаимодействует.

Эти компоненты взаимодействуют между собой, влияют друг на друга.

Пример взаимодействия тела, эмоций, мыслей и окружения

Кликните по заголовку, чтобы прочитать текст

Например, поддержка окружения, семьи, дает уверенность (мысль), что помощь будет оказана в любом случае. Временно снижается уровень тревоги (эмоции) и вегетативные симптомы уходят (тело). Беда в том, что поддержка окружения не избавляет от панического расстройства насовсем. Она лишь поддерживает убеждение, что самому справиться с расстройством не под силу.

Самопомощь при панических атаках: тело

Больше всего встречается рекомендаций-советов по самопомощи в отношении тела:

- интенсивная зарядка по утрам и (или) физическая нагрузка при первых признаках тревоги;

- длительные прогулки на свежем воздухе;

- глубокое спокойное дыхание, или «диафрагмальное дыхание», или «дыхание животом», другие виды дыхательной гимнастики;

- отказ от алкоголя и стимуляторов;

- контрастный душ;

- достаточный сон;

- обильное теплое питье;

- лекарственные препараты, фитотерапия, гомеопатия;

- иглоукалывание.

Отдельно нужно сказать о способах прицельной активации парасимпатического отдела ВНС и снижения частоты сердечных сокращений путем вызывания специфических рефлексов:

- по Ашнеру — закрыть глаза и подушечками больших пальцев рук интенсивно надавливать на глазные яблоки 15–20 секунд;

- рефлекс «ныряющей собаки» — задержать дыхание и погрузить лицо в таз с ледяной водой;

- рефлекс Вальсальвы — натужиться на высоте глубокого вдоха;

- вызвать рвотный рефлекс (позывы на рвоту, но не саму рвоту) — надавить на корень языка.

Внимание! Эти действия противопоказаны при следующих состояниях:

- выраженная боль в груди;

- одышка и кашель с пенистой мокротой;

- резкая слабость, снижение артериального давления;

- судороги, нарушения чувствительности и движений в конечностях.

- потеря сознания.

Эти методы работают «через тело» — затрагивают вегетативную нервную систему по одному из трех механизмов:

- Способствуют разрядке в ее симпатическом отделе.

- Активируют парасимпатический отдел.

- Гармонизируют, стабилизируют их деятельность.

Как некоторые методы самопомощи влияют на ВНС

Кликните по заголовку, чтобы прочитать текст

- Например, интенсивная физическая нагрузка дает выход напряжению в симпатическом отделе вегетативной нервной системы — позволяет «спустить пар».

- Глубокое дыхание, вызывание вагусных рефлексов стимулирует парасимпатическую систему, которая является антагонистом симпатической, таким образом балансирует ее.

- Отказ от стимуляторов позволяет избежать избыточного напряжения симпатического отдела.

- Контрастный душ балансирует оба отдела.

- Достаточные прогулки и сон способствуют восстановлению собственных сил и ресурсов организма.

Самопомощь при панических атаках: окружение

В отношении того, как близким вести себя в такой ситуации, нужно сказать следующее: не стоит полностью освобождать страдающего паническим расстройством от домашних дел, создавать ему «тепличные» условия, ограждая от любых эмоциональных переживаний. Это лишь усилит тревожный настрой человека. А при длительном страдании может стать даже условно-привлекательным для пациента и частично препятствовать выздоровлению.

Словом, забота должна быть умеренной и не навязчивой.

Самопомощь при панических атаках: мысли и эмоции

Рекомендации относительно мыслей и эмоций:

- переключить мысли с помощью отвлекающих действий;

- пересмотреть свое отношение к здоровью и смерти;

- определить, с какой мысли всё началось, и доказать себе абсурдность этой мысли;

- убедить себя, что с паническим расстройством можно жить;

- медитировать;

- вести дневник;

- прочесть молитву.

Можно заметить, что некоторые методы самопомощи затрагивают и тело, и эмоции, и мысли. Например, медитация. Выполнение сложных дыхательных техник не только стимулирует парасимпатический отдел ВНС, но и изменяет газовый состав крови, переключает внимание.

Изменения в одной сфере влекут изменения в другой. Например, мысли-воспоминания о приятном событии вызывают приятные эмоции.

Зачем при панических атаках нужна психотерапия

Если с телом всё более-менее понятно и рекомендации даются конкретные, то с эмоциями и мыслями не всё так просто. С одной стороны, рекомендации более абстрактные, а с другой стороны, могут даже вызывать отторжение:

- Как это вдруг взять и изменить мышление?

- Как изменить эмоции, если накрывает волна страха?

- И как воздействовать на окружение, кроме как искать помощи?

Именно в этом и помогает психотерапия.

Техники эриксоновского гипноза, например, помогают избавиться от тревоги и страха. Когнитивно-поведенческая терапия через изменения в мыслительном процессе или в поведенческих схемах также избавляет от панических атак. Краткосрочная стратегическая психотерапия вносит изменения в ключевые точки системы отношений и позволяет добиться результата в короткие сроки. Наилучший результат зачастую дает комбинация нескольких методик, подобранная индивидуально.

Психотерапевт — посредник, который помогает «навести мосты» между собственным телом, эмоциями, мыслями; выстроить отношения с окружающими.

Как ребенку выводить первые буквы помогает взрослый, так и психотерапевт помогает клиенту:

- научиться смотреть на свои чувства иначе;

- постепенно, шаг за шагом, осваивать всё новые способы владения телом;

- управлять мыслями и эмоциями, снижать уровень тревоги;

- осваивать новые, здоровые отношения с окружающими;

- и главное — получать удовольствие от всего этого!

Источник

Когнитивно-поведенческая психотерапия тревожного расстройства

Обновлено 28 июня 2021

Ещё в 60-х годах прошлого столетия основатель когнитивно-поведенческой психотерапии Аарон Бек в своих работах про лечение депрессии отметил, что этот же метод работает и для чрезмерной тревоги и тревожных расстройств. Впоследствии, в 80-х годах, Бек успешно применял свой принцип в работе с клиентами.

Можно применять глобальный подход Бека и сегодня. Многие психотерапевты, знакомые с работами Бека, до сих пор так и делают. Однако, после А.Бека в модель тревожных расстройств были внесены значительные доработки и уточнения, и сейчас мы имеем в наличии гораздо более эффективный и тонко настроенный подход к психотерапии тревожного расстройства, который позволяет справляться с проблемами клиентов за более короткий срок.

Немного истории

Существенную роль в разработке этого подхода сыграли работы Clark, Salkovskis, Wells, Butler, Borkovec, Barlow и т.д.

Ещё спустя некоторое время в университете Лаваля в Канаде и в работах Adrian Wells был создан протокол психотерапии тревоги (протокол — это последовательность психотерапевтического лечения). На нем-то и хотелось бы остановиться подробнее в этой статье.

В адаптированном виде этот подход может применяться также и к любым другим тревожным расстройствам, таким как социофобия, паническое расстройство, пост-травматическое стрессовое расстройство, навязчивые мысли и действия, простые фобии. А также может быть использован во время психотерапии обычных случаев, без каких-либо расстройств, но сопровождающихся чувством тревоги.

Основные этапы психотерапии тревоги

Итак, когнитивные психологи установили, что людям с чрезмерной тревогой и тревожными расстройствами свойственны следующие особенности:

- Непереносимость неопределенности

- Позитивные убеждения относительно тревоги

- Негативная ориентация на проблемы

- Когнитивное избегание

Буквально несколько слов подробнее об этих характеристиках чуть ниже, а пока скажу, что психотерапия по протоколу на основе Лаваля должна затрагивать все эти характеристики по очереди.

Непереносимость неопределенности

Более детально про эту особенность всех тревожных людей я уже писала в статье «Непереносимость неопределенности: а что если я — исключение из правил».

Тревожные люди не выносят неопределенность в любом виде. Они, как аллергики, чрезмерно чувствительны и чрезмерно бдительны к неопределенности, и реагируют даже на малейший намек на неопределенность. «Да, — думают они, — шансы 99,5%, что ничего не произойдет, но а вдруг! Ведь не 100% точно.» И их тревога сохраняется.

Также тревожные люди реагируют чрезмерной тревогой на небольшие события в жизни — то есть сила чувства тревоги не соотносится с «масштабом катастрофы».

Для того, чтобы справиться с непереносимостью неопределенности, люди используют следующую стратегию: они пытаются продумать и спроектировать наперёд все возможные последствия неприятной ситуации. Пытаются «просчитать» и учесть все возможные негативные исходы. Поскольку жизнь — это многомерные события, ежеминутно может все поменяться, подобная затея — пытаться учесть все исходы — заведомо обречена на провал. Как результат — тревога.

Подобная стратегия сопровождается мыслями типа «что если?», потому что клиенту кажется, что это якобы проясняет ситуацию дя него и уменьшает количество неопределенности. Однако же, все происходит ровно наоборот — размышления на тему «что если?» только увеличивают количество возможных исходов, и поэтому увеличивается и неопределенность. Результат — тревога.

Итак, на первом этапе КПТ тревожных расстройств, необходимо проработать непереносимость неопределенности у клиента. В помощь терапевту могут быть использованы тесты типа Непереносимость неопределенности или ему подобные. Проработка ведётся путём прохождения теста, обсуждения результатов теста, с помощью сократовского диалога и прочих стандартных методов работы в КПТ.

Позитивные убеждения относительно тревоги

Как ни странно это не звучало бы, но все тревожные люди убеждены, что их тревога им чем-то обязательно полезна, нужна или выгодна, что у тревоги есть какая-то положительная функция. При этом многие даже не отдают себе в этом отчета, и, если их спросить напрямую «Чем вам может быть выгодна ваша тревога?«, они не найдут что ответить, или будут даже убеждать вас, что тревога совершенно не выгодна, не нужна и даже опасна для здоровья. Однако, есть один момент. Никто в здравом уме никогда не будет делать что-нибудь, будучи уверенным в бесполезности, во вреде, в отсутствии выгоды от этого делаемого. Что бы кто ни делал, всегда будет объяснение «Я сделал это из лучших побуждений, я хотел как лучше» — и ведь это действительно так!

Поэтому еще раз повторюсь — у всех клиентов с тревожным расстройством есть позитивные убеждения относительно своей тревоги. Кому-то она якобы помогает повысить мотивацию. Кому-то другому кажется, что тревожась сегодня, ты подготавливаешься к неприятностям завтра и будешь меньше психовать. Кто-то третий скажет, что беспокойство помогает найти наилучшее решение и позволяет не выглядеть беспечным и с наплевательским отношением. Это все необходимо проработать с помощью сократовского диалога, потому что подобные убеждения иррациональны и не помогают улучшить качество жизни. Задача на этом этапе — сделать из скрытых и безусловных иррациональных убеждений явные, условные и рациональные 🙂

Если клиенту не очевидно, какую конкретно выгоду он находит в своей тревоге, можно использовать тест типа Why Worry, в котором ответы клиента могут быть отсортированы по типу выгоды.

Негативное отношение к проблемам

У всех тревожных людей есть своеобразное отношение к возникающим проблемам: проблемы кажутся им гипертрофированными, похожими на катастрофу и с очень высокой вероятностью. Практически с гарантией, что самый ужасный исход обязательно случится.

Кроме того, людям с тревожным расстройством свойственно беспокоиться по поводу скорее не реальных проблем, а гипотетических. Их волнуют проблемы, которые могут случиться, а не те, которые, возможно, есть сейчас. В результате люди тратят на будущее время гораздо больше сил, чем на настоящее. При сильной выраженности тревожного расстройства может даже казаться, что ты постоянно «живёшь» в будущем времени.

Проблемы также кажутся нерешаемыми. Они возникают по вине самого человека, «сваливаются на голову» по причине «несчастливости», их чересчур много по сравнению с другими людьми, проблемы выглядят несправедливыми и пугающими. Ключевым аспектом такого негативного отношения к проблемам является убежденность клиента, что он не в силах справиться с проблемами: не умеет, не в состоянии, слишком слаб, недостаточно умён, не вполне здоров и т.д.

Такие клиенты плохо оценивают свои способности решать проблемы. С другой стороны, у них сильное чувство личной ответственности за все происходящее, поэтому, немудрено, что попав в подобные «тиски» — с одной стороны неспособность решать проблемы, а с другой — сильное чувство ответственности — клиенты начинают испытывать сильнейший дискомфорт и напряжение, и, как следствие, ещё большую тревогу.

Соответственно, все эти убеждения необходимо «вытаскивать», делать явными и обсуждать их с помощью сократовского диалога или других техник. Что касается навыков решения проблем, то необходимо научить клиента компонентам этого навыка:

- Определение проблемы

- Формулировка целей для ее решения

- Выработка альтернативных решений

- Выбор и применение решений

- Оценка эффективности примененного решения

При генерализованном тревожном расстройстве негативная ориентация на проблемы может попросту прерывать процесс её решения, не позволяя человеку даже начать что-то делать.

В процессе обучения навыкам решения проблем, нужно обращать внимание на свойственные клиенту способы принятия решения: либо они принимают решение слишком быстро, наобум, как бы пытаясь быстрее скинуть проблему с плеч долой, при этом не обращая внимание на разные обстоятельства. Зачастую такие решения оказываются опрометчивыми. Либо они принимают решения слишком долго (если вообще принимают): они изучают ситуацию со всех возможных сторон, раздумывают над обстоятельствами, советуются с огромным количеством людей — и, в итоге, так и не могут принять никакое решение.

После того, как установлен предпочтительный способ, нужно учить клиента делать наоборот: тем, кто принимает решения быстро, нужно учиться делать это медленнее, а тем, кто склонен подолгу тянуть с принятием решения, необходимо учиться принимать решения быстро, «как в воду прыгнуть».

Самое важное: не погружаться в частности

Самый главный аспект психотерапии тревожных расстройств заключается в следующем: стараться не рассматривать содержимое тревоги клиента. Потому что в этом случае есть опасность «захлебнуться» в потоке разнообразнейших тревог, каждая из которых представляется нерешаемой. Каждый новый день будет приносить новый поток тревоги. Стоит, казалось бы, успешно обсудить с клиентом партию беспокойных мыслей о его здоровье, как в следующий раз клиент предъявит новую партию беспокойств о финансах или об отношениях.

Объектом для обсуждения, рассмотрения и в конце концов психотерапии является сам процесс мышления и реагирования, а не его содержимое. Это нужно обговорить с клиентом в самом начале, чтобы не было недопонимания. Любые «утекания» во время сессии в содержимое нужно мягко, но настойчиво останавливать и обращать внимание клиента на процесс, которые происходит у него в голове в этот момент. Такой взгляд «сверху» на тревожное расстройство позволяет существенно облегчить состояние клиента уже с первых встреч.

Когнитивное избегание

Под этим термином понимается особенность клиентов с чрезмерной тревогой применять разные штуки, чтобы быстро избавиться от тревоги. Чаще всего, они используют следующее:

- Переключение с образов на слова (потому что слова внушают меньше страха, чем образы)

- Подавление беспокоящих мыслей

- Замена тревожных мыслей на нейтральные или позитивные

- Использование отвлечения для прерывания тревоги

- Избегание ситуаций, которые могут спровоцировать тревожные мысли

Поскольку в результате применения этих техник все-таки удается временно снизить тревогу, то получается, что применение как бы положительно подкрепляется. В следующий раз клиент вспомнит, что уже «успешно» справлялся со своей тревогой, к примеру, переключаясь на что-то другое. Однако, в долгосрочной перспективе эти техники вызывают только ухудшение состояния, потому что они не уменьшают частоту возникновения тревоги и её силу. Только наоборот, поскольку клиент так и не получил возможность проверить, чем закончится его тревога, в следующий раз ему только станет хуже.

Последствия чрезмерной тревоги

Деморализация и бессилие, депрессия, потеря интереса к жизни, потеря удовольствия в жизни — вот типичные ощущения при генерализованном тревожном расстройстве. Поэтому лечиться нужно обязательно! Чем раньше начать, тем быстрее и легче всё получится. Успехов!

Источник