Сакральные чувства что такое

О чувстве сакрального (священного) и сакральности этноса. О каких только чувствах ни говорят: чувстве радости, горя, победы, поражения, восторга, ненависти, любви, красоты и т. д. Способности видеть, слышать, осязать, обонять тоже почему-то называются чувствами. Такое утвердившееся в языке широкое употребление слова позволяет нам добавить в сей бесконечный ряд еще и чувство сакрального (с грамматикой тут все в порядке — есть ведь «чувство смешного»). Оно, разумеется, и в самом деле существует, хотя описать его нелегко (а чувства любви, восторга и т. п. разве легко?). Однако попробуем. Представим себе нечто такое, перед чем мы преклоняемся (иносказательно или буквально), чему готовы подчиниться, и, плюс к тому, в чем присутствует некая загадочность. Кроме того, при некоторой отделенности от нас этого нечто, вернее при его самодостаточности, мы стремимся быть к нему ближе, даже «слиться» с ним и ощущаем саму эту близость, благодаря чему чувствуем в известной степени освобожденность, ослабление угнетенности. Для традиционного христианина это могут быть Библия, икона, Христос, Дева Мария, святой, для кого-то «свернутой», «частичной» сакральностью обладают валюта или драгоценности, а еще для кого-то страстно любимые люди, вожди, артисты, харизматики, гипнотизеры. Нередко встречается чувство сакрального к прошлому.

Чувство сакрального у многих возникает при соприкосновении (мысленном или натуральном) с властью. По мнению Н. А. Бердяева, «властвует тот, кто ввергает народные массы в гипнотическое состояние» (Судьба России. Гл. 4. Человек и кесарь. Власть). Чувство сакрального отнюдь не обязательно связано с религией, хотя то, что к ней относится, обычно пробуждает это чувство. Вообще, одно и то же чувство имеет множество приложений. Любить мы можем Бога, человека, завещанную предками вещицу. Так и с чувством сакрального. Все чувства по природе таковы, что не поддаются точному словесному описанию и определению. Поэтому их часто не различают. Тем более это относится к одному и тому же чувству, хотя и разной направленности. Чувства сакральности власти, сакральности религиозных персонажей, явлений, вещей, сакральности родовой или этнической принадлежности, сакральности кровнородственных или духовных предков — разные, но и схожие, и их особенно трудно разделить. Не случайно в мифологиях и древних религиях власть, предки, род, этнос, божества часто повязаны в единый клубок. Во главе Золотой Орды мог быть только потомок чингисидов, князем на Руси, а потом и царем (включая 17 в.) мог быть прямой или косвенный потомок Рюрика, а то и более древних властителей (Иван Грозный утверждал, что через Рюрика он происходит от Пруса, Августа и даже Навуходоносора). Власть духовенства в католической и православной Церкви обосновывается непрерывным преемством рукоположения от апостолов.

Итак, этнос. Прежде всего отметим, что само по себе население, люди, или, с оттенком пафосности, народ в обыденном индивидуальном сознании, а тем паче в подсознательной сфере, не воспринимаются изолированно от образа жизни, языка, природных и прочих особенностей обитания. Недаром земля и живущие на ней люди в старину были культурными синонимами (отчасти и теперь). Люди обычно весьма привязаны к месту, где они живут или родились и, конечно же, к родне и друзьям. Но в отношении к ним далеко не всегда уместно говорить о чувстве сакрального. Это, скорее, зародыш такого чувства. Сакрализации — в чувственной и ритуальной формах — рода, племени, этноса, по-видимому, предшествует сакрализация предков и иногда совпадающих с ними божеств. Отсюда сравнительно скоро сакрализация переходит и на властителей, происходящих (легендарно или фактически) от наиболее почитаемых предков и получающих санкцию властвовать от божеств (бесспорным реликтом такого «языческого» представления могут служить признание властных прав русских князей и царей, а также чин помазания на царство). И тут по логике вещей всего один шаг, исторически, правда, очень длинный, до сакрализации этноса. На нем вначале сказывается сакрализация рода — ведь этнос объединяет роды. Но поскольку на первый план выходят поначалу именитые, знатные, «аристократические» роды, черты сакрализации распространяются прежде всего на них: именно они представляют («презентируют») этнос, народ, а простолюдины, неродовитые включаются в подобные категории лишь в силу своего служения знатным (показательно, что существует гипотеза о связи слов «русский», «Русь» с названием варягов). Что касается сакрализации русского государства, то первые масштабные попытки в этом направлении были предприняты Иваном Грозным, в частности, посредством введения опричнины, выделявшей государство из «мира».

Убеждение в том, что «русский народ» — это не благородное сословие, а простолюдины, «мужик», захватывает умы только в 19 веке, более во второй половине. Причем именно этот «русский народ» приобретает отныне черты сакральности (включая затем всех «трудящихся») и на нем до сих пор почиет своеобразный ореол святости. Однако задолго до движения «народников» вырабатывается представление о русском этносе как о многосословном обществе, служащем «Царю и Отечеству». Особенно видно это, начиная с Петра Великого, но и земские соборы с 16 века уже как бы намекают на то же. Можно вспомнить и городское вече. Но все же не следует забывать, что люди из низов фактически оказывали незначительное влияние на принятие государственных решений и на соборах их скорее всего не было среди выборных лиц. И все же можно предположить, что становление русского этноса как целого, во всяком случае на уровне культурного образа, как мифологемы, зачинается с 16 века.

Русь, Россия — не столько как определенное географическое пространство, сколько как единение людей, природы, веры, обычаев и т. д. — приобретает пока еще пунктирные сакральные черты в том же 16 веке. Как раз в это время уже в ходу характерное словосочетание «Святая Русь». Становление русского этноса как целостности подкрепляется единой православной верой. Во время Смуты начала 17 века вера вообще становится чуть ли не единственным вдохновляющим на сопротивление иноземцам объединяющим началом. Когда король Сигизмунд осадил Смоленск, смоленские волости, прося о помощи, так писали москвичам: «Мы братья и сродники, потому что от святой купели святым крещением породились» (С. М. Соловьев. История России. Т. 8. Гл. 8). Смута, по большому счету вспыхнувшая из-за еще непрочного, разорванного национального самосознания как раз и была преодолена внезапным его просветлением благодаря сакральности Церкви.

Увы, в дальнейшей истории России Церковь уже не играла столь спасительной роли. Возможно потому, что, подарив «часть» своей сакральности государству и этносу, она в чем-то лишилась своего авторитета, впав в зависимость от того и другого, с их по преимуществу внецерковными задачами. Впрочем, такова, видимо, судьба любой национальной Церкви. В России она своей сакральностью так щедро делилась с Государством Российским, что последнее в конце концов полностью подчинило ее себе.

После попытки митрополита Филиппа в 16 веке патриарх Никон в 17 веке попытался было вернуть Церкви вселенский характер, но потерпел поражение. И хотя вместе с ним потерпели поражение и его противники — национально ориентированные староверы, — о денационализации Церкви никто больше не помышлял. Староверы, следуя по стопам так называемых иосифлян, как кажется, почти не различали Церкви и государства, поэтому, отвергая церковные реформы, они тогда одновременно прокляли и русское царство, заявив о приходе антихриста. Проклятие староверов и в самом деле реализовалось — спустя два века — в Совдепии (на это намекает и А. И. Солженицын).

Национальный уклон православной (когда-то «греко-российской») Церкви способствовал формированию и укреплению образа единого русского этноса и наделил его сакральностью. В результате благо русского народа стало целью многих благородных сердец, но совсем другие люди, якобы во имя той же цели, сокрушили и Российское государство, и Церковь, попытавшись, и не без успеха, окружить священным ореолом то бесчеловечное псевдоцарство, о котором завороженные им до сих пор проливают слезы. Ленинско-сталинская идеология покусилась и на священство русского этноса, но под конец сдалась перед ним.

Вовлеченность Церкви — столетиями — в русскую историю, подчинение государству, будучи неизбежным следствием национализации, привели к тому, что появилась «религия без Бога» («русский — значит православный»). Теперь уже не этнос наливается силою, прильнув к сосцам Матери Церкви, а сам мнит себя на священной высоте, заставляя Церковь служить себе, а потом уже Богу. Впрочем, речь пока идет не столько о реальных процессах, сколько о мифологическом сознании большинства. Но ведь реальная история как раз и зачинается мифами. Виновата ли во всем этом сама Церковь или трагическая судьба? Пожалуй что второе.

Сакрализация этноса в целом произошла не только в России — это утвердилось в 18 веке во Франции и США, а еще раньше в Англии, получило развитие в 19 и 20 веках, и сегодня стало непререкаемой мифологемой в большинстве стран. Мы неоднократно обращали внимание на то, что родовые, вообще пракультурные установки, мифологемы, несколько трансформируясь, переходят на достаточно большие этнические сообщества: место рода заступает народ примерно с теми же ценностями. Род, с точки зрения его членов, сакрален, и со временем такое же чувство и понятие было усвоено в отношении народа. К этнической консолидации подталкивало множество факторов: языковая близость объединяемых в единый этнос местных говоров; подчинение («подданность») разных мест и слоев населения единой власти (а привелегии у некоторых сословий и местностей ослабляли этническое единство); единая религия; общая опасность для разных мест, родов, племен. Ближе к нашему времени большую роль в консолидации сыграли равенство перед законом, а также «права человека» — ведь индивидуум является гражданином, за ним стоят этнос и государство, и он сам неотъемлемая их часть, он их «представитель», так что в «правах человека» как бы выражены, воплощены «права народа», — это, впрочем, не о России.

Помимо указанных факторов есть еще такой мощный стимул, как экономический обмен. Мы его выделили, потому что на российском пространстве его значение было не столь велико, во всяком случае до развития железнодорожной сети. Дело в том, что Россия долгие века была страной без удобных и прочных дорог и в этом отношении ее сравнение с Западом было, да и осталось разительным. Как отмечал крупный знаток русского средневековья М. Н. Тихомиров, в 14—15 вв. естественными рубежами русских земель «служили громадные леса и топи, создававшие препятствия для общения отдельных земель между собой». С 16 века леса начинают заметно убавляться, но прокладывание приемлемых дорог идет крайне медленно.

Солидарность этноса, а следовательно и единство государства, трудно сохранить, если у людей нет чувства этнической принадлежности или оно редуцировано до непосредственной родни, как это было в родовом сообществе. В наше время все больше людей положительно, во всяком случае терпимо, относятся к своей «нации» только потому, что неизбежно должны жить в ее окружении или будучи патриотами в чисто умственном плане. Национальное единство, коль скоро оно существует, базируется не на этой категории людей, а, главным образом, на тех, кому присуще живое чувство этнической принадлежности, именно чувство. Если чувственная близость к родителям, детям, супругам в большой степени пронизана инстинктом, то симпатия и любовь к своему народу имеет по преимуществу культурную природу — она принадлежит к тому типу чувствования, которое мы назвали чувством сакрального. В заметке «Этнический иммунитет, происхождение священного и кое-что про евреев» мы высказали предположение о том, что сакрализация этноса культурно вызревает из инстинкта, затем мифологемы родовой, а потом этнической чистоты. Но возможна и обратная эволюция: сакрализация этноса, реализуемая в чувстве, государственном суверенитете, превознесении всего «своего», может перерастать в стремление к изоляции.

Как частично говорилось вначале, большое значение имело включение этноса в пантеон религиозных предметов и божественных персон. Включение, не в последнюю очередь происшедшее благодаря пониманию этноса как сообщества живущих и умерших, то есть предков, почти во всех древних культурах приравненных к божествам. А культурная и психологическая тенденция объединять все сакральное в нечто единое связала религию, власть, государство и этнос, причем в каких-то ситуациях они могут замещать друг друга. В русской истории это было явлено неоднократно.

Отождествление чувства сакрального с чувством этнической принадлежности ведет к ряду других нетривиальных последствий, о которых уместно сказать несколько слов. Поскольку сакральное должно быть отделено от окружающего, наделяя государство, этнос, страну сакральностью, стараются придумать что-то вроде «вражеского окружения». Вспомним хотя бы «капиталистическое окружение» в советской идеологии, провозглашенное в США состояние войны с исламским фундаментализмом и т. п. О сакральном нельзя говорить худое (о ритуальном смехе ниже). Поэтому о религиозных святынях, о власти, о народе в целом можно лишь вещать что-то хорошее, умилительное и торжественное. Поэтому же и человек, относящий себя к этносу, считающий себя его неотъемлемой частью, вряд ли готов видеть в себе недостатки (а уж в народе как таковом не приведи Господи!). Веруя в отделенность, избранность, превознесенность своего этноса, человек принимает в штыки не только задевающий его малейший намек, но всякое положительное высказывание о других народах и странах выглядит в глазах такого человека посягательством на его этнос и должно быть немедленно опровергнуто. Можно ли при таком менталитете трезво смотреть на себя и на мир и увидеть правду.

Теперь о смехе (подробнее см. нашу заметку «Священное и смех»). Смех над чем- или кем-нибудь, объективно говоря, закрывает возможность увидеть то, что есть на самом деле, так как заведомо искажает истинное положение вещей, что-то преувеличивая, выпячивая или ставя изображаемое в дурацкую ситуацию. Этим свойством смеха нередко пользуются, чтобы скрыть что-либо. Священное же нередко скрывалось, особенно в дохристианских религиях. Учительное христианство, как известно, отрицательно относится к смеху, поскольку в христианстве более открытое отношение к священному. К тому же, его слишком упорное сокрытие ради сбережения и избежания хулы может обернуться его полным забвением. Поэтому использование для такого сокрытия смеха должно быть очень взвешенным, в меру, каковую трудно определить (у язычников это были выработанные веками ритуалы). Вместе с тем, анекдоты о клириках всегда были популярны, как и анекдоты, где одним из персонажей был «русский» («Сидят как-то немец, англичанин и русский. »). Однако не забудем, что анекдоты обычно так строятся, чтобы насмешка не имела злобных оттенков — возможно, что это и есть приемлемая мера.

Источник

Что такое «сакральный»: из древности в XXI век

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Современный человек отдает предпочтение технологиям – мы к ним привыкли и мы на них полагаемся.

Но даже при этом многие обожают искать тайные смыслы в явлениях и событиях, зачастую придавая традициям более глубокое значение, чем они собой представляют.

Примечательно, что подобное отношение к реалиям жизни свойственно не только верующим, но и людям с атеистическим складом ума. Почему так происходит? В чем заключается загадочный смысл сакрального? Где и как оно проявляется?

«Сакральный» – значение и употребление

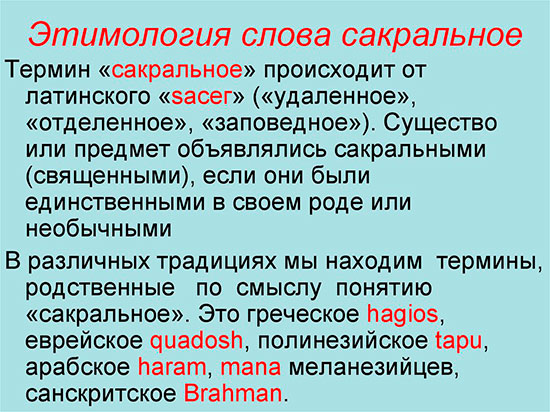

Согласно «Словарю философских терминов», оригинальным понятийным маркером для слова «сакральный» послужила латинская основа «sacralis», образовавшаяся от более ранней версии – «sacer».

В античности толкование термина не отнюдь ограничивалось его прямым смыслом «священный» – слово употреблялось еще и в значениях:

В некоторых праиндоевропейских языках понятие отождествлялось еще и со значениями «ограждать, защищать, оберегать», подразумевая некий таинственный объект, существующий не в этом мире, но оказывающий на него благодатное влияние.

Однако если святость считается атрибутом высшей силы и всего божественного, то сакральность намного ближе к понятию священного, поскольку относится в основном к предметам и действиям. Но не ко всем, а только к тем, что используются в религиозных обрядах и/или относятся к культу.

Значение слова «сакральный» в научном аспекте

Итак, если уже имелось определение священного, к чему было дополнять его «сакральным»? Возможно, слово стало плодом научных изысканий. Специалистам нужен был термин для описания многих религиозных явлений, включая те, что относились к язычеству или древней мифологии.

Как утверждает автор «Философского словаря» Д. Жюлиа, новый термин к старому понятию был необходим для того, чтобы разграничить лексиконы священнослужителей и ученых, которые значительно расширили спектр оригинальных обозначений.

На деле это выглядит примерно так: для отправителей культа священными являются только предметы в рамках собственной религии, тогда как для научных работников любой подобный объект, независимо от происхождения, становится сакральным.

Но и в том и в другом случае «сакральный» – это не только священнодействие или предмет, имеющий отношение к божественному, но и все то, что подлежит трепетному почитанию как особо ценный идеал.

Для разных людей сакральными могут быть разные вещи:

- священные писания;

- церковные обряды и таинства;

- повседневные медитации;

- расхожие суеверия;

- астрологические прогнозы;

- выбор имени с определенным значением;

- гадальные карты;

- талисманы на удачу и т.п.

Через призму сакральности наука может взглянуть на духовный мир, а затем и систематизировать его, не принимая сторону ни одного из религиозных течений.

Сакральная жертва или опасная фанатичность

Иногда можно услышать фразу «сакральная жертва», под которой подразумевают чью-то гибель, необходимую для проведения обряда.

Наиболее яркий первоисточник такого священнодействия – жертвоприношения на вершинах пирамид племени майя; там это делалось, чтобы почтить богов и попросить у небес помощи.

Однако жертвой необязательно должен был быть именно человек, его легко могли заменить:

- животными;

- алкоголем;

- зерном, овощами и пр.

В современном мире сакральными называют жертвы иного рода. СМИ чаще всего употребляют такое определение по отношению к видным людям, убитым в рамках политических интриг.

Заметная смерть превращается в громкий информационный повод, который затем используют для осуществления целей, выгодных организаторам подобного «жертвоприношения». Например, ради:

- инициации проверок;

- заведения уголовного дела;

- провокации политических оппонентов;

- усиления протестных настроений в обществе;

- дискредитации действующей власти.

При этом жертва, как правило, должна быть « плодотворной» – то есть достаточно известной или связанной со знаковыми событиями. Эти критерии необходимы для создания мощного общественно-политического резонанса с явной негативной окраской.

В качестве примера сакральных жертв можно припомнить имена Владислава Листьева, Анны Политковской, Бориса Немцова, Павла Шеремета – эти убийства совершены по одной и той же схеме и, скорее всего, никогда не будут раскрыты.

Потайное дно

Нередко слово «сакральный» используется и в значении « тайный ». Не зря существует масса конспирологических теорий на тему священных текстов – к примеру, обитатели монастырей любили оставлять зашифрованные послания, а некоторые старинные ордена использовали специальные приветствия с тайным смыслом (масонское рукопожатие и т.п.).

В наше время, несмотря на расцвет технологий и экспериментальной науки, сакральный смысл может придаваться самым разным вещам, и порой совершенно неожиданным.

Говоря о «сакральном смысле», человек подразумевает, что некий объект или действие намного более ценные, чем мы обычно воспринимаем.

Это заметно на самых простых примерах:

- гимн и флаг страны – всего лишь песня и кусок разноцветной ткани, но в то же время они заключают в себе историю государства, устремления народа и его патриотические мотивы;

- праздничный ужин – прием пищи и длинные выходные, когда можно отдохнуть, порадоваться встрече с родственниками и укрепить отношения внутри семьи;

- мамины украшения – красивый аксессуар и перспективная инвестиция, за которыми таятся личные воспоминания.

Сакральное давно вышло за пределы религиозных практик и стало вполне бытовым явлением. Можно ни во что не верить, но при этом вкладывать собственную душу в самые банальные, непонятные окружающим слова и поступки.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Сейчас это слово имеет частое применение на форумах. Если кто-то описывает свой нелогичный поступок или что-то в этом духе, то спрашивают: «И в чем сакральный смысл»? В этом случае слово «Сакральный» тождественно «Скрытый», или «Тайный».

Ха, ну если убийство не будет раскрыто, значит за преступлением стоит сама власть, в ином случае нет никаких преград для плодотворного расследования преступлений. Но на самом деле всё это очередная конспирология.

Иван: именно так и пишут в методичках тем, кто призван быть агентом влияния в стране, которая не хочет «по хорошему» идти в стойло. Браво!

Все, что противоречит навязываемому мнению с Запада — конспирология. Правда только одна — это ложь Запада. Все остальное бред, домыслы, теория заговора. Ура! Или Алилуя! Не знаю, как у вас принято.

Запад очень любит последнее время придумать что-то (не гнушается и сакральных жертв, гад такой), а потом начать долго и тщательно макать в созданное ими же дерьмо тех, кто являлся целью провокации.

Проблема у них только одна есть. Из всех возможных линий давления (военная сила, экономическое влияние, средства массовой информации) у них осталась только одна рабочая — СМИ. Вот они и раздувают «утки» одну за другой.

Но без двух первых линий давления СМИ бесполезны. Это как мальчик, который кричал «Волки! Волки!» — эффект скоро вообще прекратиться. Сравните английскую «утку» и немецкую. Последней поверил разве что только полный деградант.

Источник