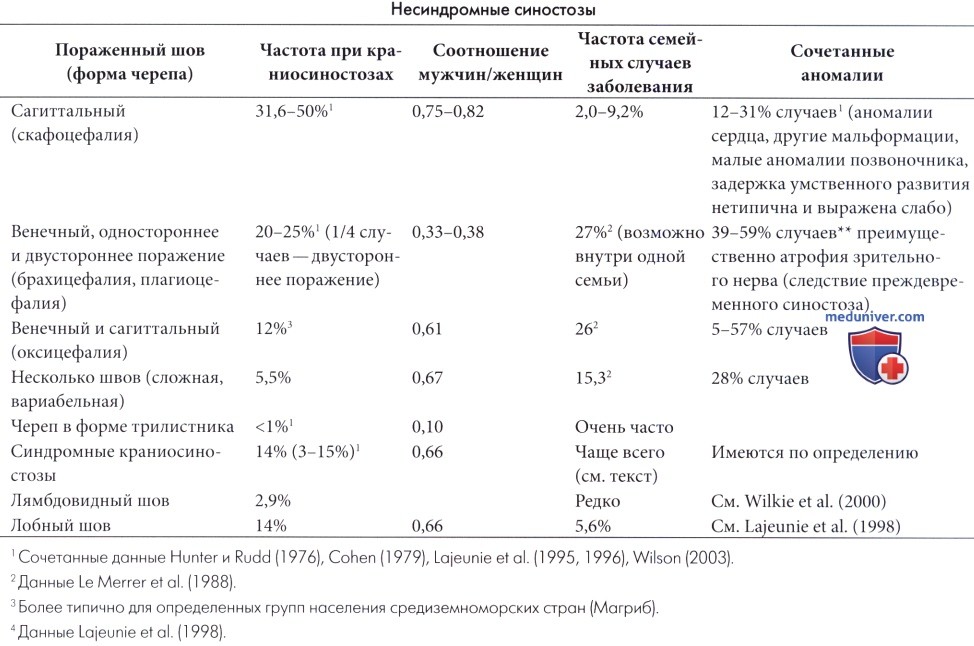

Сагиттальный шов черепа чувствуется очень

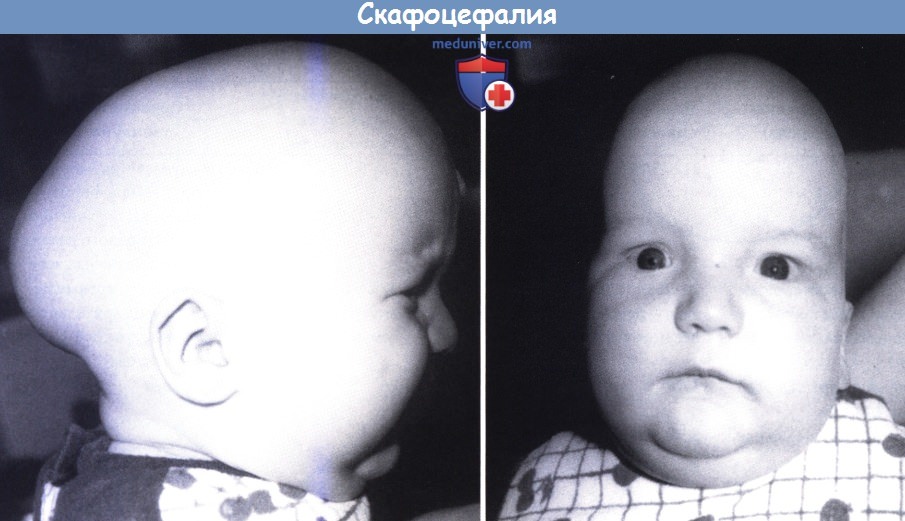

а) Сагиттальный краниосиностоз. Частота сагиттального синостоза по результатам нескольких крупных исследований составила 30-50% (Hunter и Rudd, 1976; Lajeunie et al., 1996; Singer et al., 1999). У мальчиков заболевание встречается гораздо чаще, чем у девочек. Отмечается характерный внешний вид головы с длинным узким черепом и нормальным строением лица. Костный выступ пальпируется в области сагиттального шва. Окружность головы обычно превышает средний нормальный для данного возраста размер на 2-3 стандартных отклонения. Деформация выявляется при рождении, а также видна на рентгенограмме плода (личные наблюдения).

Бипариетальный размер головки плода в таких случаях уменьшен, что не следует ошибочно расценивать как микроцефалию. Сочетанные аномалии встречаются редко и в основном представлены малыми аномалиями. Хирургическая коррекция не представляет сложностей, но даже без проведения коррекции внешний вид пациентов менее необычен, чем при других вариантах синостозов.

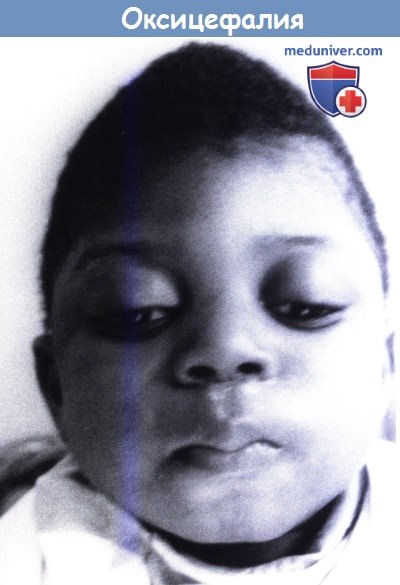

б) Венечный краниосиностоз. Поражение венечного шва составляет около 20% несиндромных краниосиностозов; данный синостоз чаще встречается у девочек, чем у мальчиков, а односторонний синостоз (плагиоцефалия) встречается чаще двустороннего (брахицефалия). У значимой части пациентов была выявлена мутация рецептора фактора роста фибробластов-3 P250R (Moloney et al., 1997; Lajeunie et al., 1999), которая может возникать впервые или иметь семейный характер. Среди сибсов может встречаться как двусторонний, так и односторонний синостоз. При обеих формах заболевания отмечается необычный внешний вид, который может иметь отталкивающий характер. Одностороннее сращение обычно не оказывает воздействия на функции центральной нервной системы или оказывает незначительное воздействие , а двусторонний синостоз часто сопровождается неврологическими осложнениями.

Атрофия зрительного нерва гораздо чаще имеет первичное происхождение, а не возникает после отека; необходимо прицельное обследование для выявления данного отклонения. Атрофия зрительного нерва может быть вызвана внутричерепной гипертензией, натяжением нерва из-за подъема хиазмы при увеличении вертикального диаметра черепа или непосредственным сдавлением в канале зрительного нерва. Последнее осложнение, тем не менее, маловероятно, так как операция на своде черепа предотвращает осложнения со стороны зрения. Врожденное слабоумие встречается чаще, чем при сагиттальном краниосиностозе. В некоторых случаях она связана с повышением внутричерепного давления, но разделить воздействие сочетанных аномалий мозга и внутричерепной гипертензии довольно сложно. Результаты хирургического лечения удовлетворительные.

Отмечается сращение левой половины венечного шва, приводящее к образованию надглазничного валика

на стороне поражения и косого положения брови на противоположной стороне.

в) Лобный краниосиностоз. Лобный краниосиностоз характеризуется относительно небольшой клинической значимостью. Он может сопровождаться аномалиями центральной нервной системы, достаточно частыми при различных формах лобного синостоза, сопровождающегося голопрозэнцефалией и специфическими синдромами. Правдоподобной гипотезой, объясняющей возникновение данного заболевания, является внутриматочное сдавление черепа (Graham et al., 1980). Воздействие на плод вальпроатов, независимо от наличия сопутствующих аномалий, все чаще расценивается в качестве причины заболевания (Lajeunie et al., 2001). Несмотря на то, что сужение лба и выступ по средней линии лба хорошо заметны у маленьких детей, у взрослых деформация встречается редко, а неврологические отклонения отсутствуют (Weinzweig et al., 2003). Большинство случаев имеет спорадический характер, а мутации рецепторов фактора роста фибробластов отсутствуют.

Сопутствующие мальформации обычно минимальны и представлены неправильным положением пальцев рук и ног. Синостоз лобного шва также может быть компонентом мальформационного синдрома, который может включать голопрозэнцефалию, в таком случае прогноз неблагоприятный.

г) Другие типы несиндромных краниосиностозов. Другие типы несиндромных краниосиностозов особенно часты среди населения Северной Африки и считаются во многом связанными с генетическими факторами (Le Merrer et al., 1988).

Череп в форме трилистника является вариантом сложного синостоза, приводящего к грубой деформации черепа и ограничивающего нормальное развитие головного мозга. Эта форма встречается и при крайней выраженности некоторых синдромов. Заболевание никогда не выявляется при рождении, а синостоз венечного и сагиттального швов прогрессирует в течение первого года жизни. Как и во всех случаях сложного синостоза, частым отклонением является повышение внутричерепного давления, а отек диска зрительного нерва или первичная атрофия зрительного нерва часто развивается незаметно, что говорит о необходимости раннего начала лечения.

Микроцефалический краниосиностоз встречается редко и может иметь семейный характер (отдельные случаи). Череп имеет нормальную форму, но часто отмечается повышение внутричерепного давления и атрофия или отек диска зрительного нерва.

Изолированный синостоз лямбдовидного шва встречается редко, за исключением случаев плагиоцефалии в результате позиционного сдавления в течение преждевременных родов или при иммобилизации новорожденных (Littlefield et al., 1999). В случае одностороннего сращения образуется одна из форм плагиоцефалии.

д) Диагностика. Рентгенологические признаки краниосиностозов (Avivet al., 2004) включают заметное усиление пальцевых вдавлений, особенно выраженных при сращении нескольких швов (рис. 5.5). При сагиттальном краниосиностозе обычно отмечается двустороннее преобладание пальцевых вдавлений в области лба. Бороздки от венозных синусов глубокие и хорошо видны. Возможное выраженное увеличение и эрозии спинки турецкого седла. Описанные признаки, которые в некоторых случаях могут выявляться при бессимптомном течении заболевания, свидетельствуют о длительном повышении ВЧД, подтверждаемым непосредственным измерением. Швы не видны, а в области их нормального расположения отмечается гиперостоз.

Тем не менее, на ранней стадии линия шва может быть видна частично или полностью. В таких случаях диагноз устанавливается на основании узкой и прямой линии шва и уплотнения краев шва.

Дифференциальный диагноз несиндромного краниосиностоза обычно не представляет затруднений в связи с характерными деформациями черепа. Сходное изменение формы черепа может отмечаться и без краниосиностоза, например, вторичная плагиоцефалия может развиваться вследствие позиционного сдавления в течение преждевременных родов или при иммобилизации новорожденных. В таких случаях отсутствует пальпируемый гребень вдоль пораженного шва, а на рентгенограмме не выявляются пальцевые вдавления, повышенная плотность или сращение швов. По отсутствию надглазничного гребешка и скошенной брови можно диффренцировать плагицефалию вследствие одностороннего синостоза венечного или лямбдовидного шва от платицефалии из-за длительного нахождения в одном положении (Kane et al., 1996).

Диагноз гидроцефалии в связи с большой окружностью головы иногда ошибочно устанавливается у пациентов с сагиттальным краниостенозом.

С другой стороны, при первичной микроцефалии нередко предполагается наличие краниосиностоза, но данный диагноз легко опровергается, так как обычно отмечается задержка умственного развития и отсутствие рентгенологических признаков краниосиностоза.

Пренатальная диагностика краниосиностоза проводится преимущественно методом ультразвукового исследования, основывается на определении формы головы и оценке специфических размеров черепа, позволяющей выявить многие типы синостозов. Разработан список признаков для облегчения ультразвуковой диагностики нескольких форм синостоза (Petersen и Chitty, 2004). При обработке базы данных University College London Hospitals было продемонстрировано, что только в небольшом количестве сомнительных случаев (11 из 297) в действительности имелся краниосиностоз. При семейных случаях заболевания, когда диагностирован определенный тип краниосиностоза, в ряде учреждений возможно проведение инвазивной диагностики на основании анализа ДНК из образцов ворсин хориона или амниотической жидкости.

Кости свода черепа тонкие с заметными пальцевыми вдавлениями. Венозные синусы глубоко проникают в кость (7-летний мальчик с внутричерепной гипертензией и отеком диска зрительного нерва.

Заболевание одновременно отмечалось у двух сибсов. В обоих случаях умственное развитие не отличалось от нормы).

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 6.12.2018

Источник

Важность ранней диагностики врожденных деформаций черепа у детей

А.В. Лопатин, С.А. Ясонов, отделение челюстно-лицевой хирургии, ГУ «Российская детская клиническая больница» Росздрава

Практически любой врач курса общей анатомии помнит о существовании специфических форм черепа, таких, как скафоцефалический (вытянутый в передне-заднем направлении) и брахицефалический (увеличенный в ширину). Но редко кто вспоминает о том, что необычная форма черепа у ребенка во многих случаях является признаком преждевременного заращения черепных швов.

Конечно, все доктора знакомы с термином краниостеноз – преждевременное заращение швов черепа, приводящее к неспецифическому повреждению головного мозга вследствие недостаточного расширения полости черепа в период наиболее активного роста мозга. Когда возникает вопрос о том, как лечат краниостеноз немногие вспоминают о возможности хирургического иссечения преждевременно заросших швов и лишь единицы знают о существовании метода двухлоскутной краниотомии.

Между тем, по международной статистике, преждевременное закрытие одного из швов черепа (изолированный краниосиностоз) возникает примерной у одного из 1000 детей. Интересно отметить, что такая же частота характерна и у детей, имеющих расщелину губы. При этом ни у кого не вызывает трудностей диагностика расщелин губы, потому что таких пациентов, несомненно, видел каждый врач. Тогда как почти никто из врачей общей практики не может припомнить, видел ли он когда-нибудь ребенка с преждевременным заращением швов черепа.

Хождение по мукам

Краниосиностоз – преждевременное заращение одного или нескольких швов черепа, приводящее к формированию характерной деформации головы. Таким образом, уже в родильном доме ребенок с подозрением на краниосиностоз может быть выделен из общей массы новорожденных и направлен на дообследование. На практике, к сожалению, на этом этапе все деформации черепа, обнаруженные у детей, расцениваются врачами как особенности послеродовой конфигурации головы и им не уделяется должного внимания. В период новорожденности форме черепа также не придается большого значения. Обычный ответ педиатра на обеспокоенность родителей: «…Ничего страшного, хорошо прибавляет в весе, ушла желтуха, а голова такая оттого, что лежит на боку. Вот начнет ходить, и все исчезнет».

Психомоторное развитие детей проходит с отставанием, деформации черепа самопроизвольно не исчезают, некоторые деформации становятся менее заметными, скрываясь под волосами, другие ошибочно расцениваются врачами как иные заболевания, а третьи отступают на второй план при наличии более очевидных нарушений функции органов и систем. Зачастую малышей с краниосиностозами консультируют генетики, и нередко правильно устанавливается группа заболеваний и даже предполагается непосредственный генетический синдром. Несмотря на это, единицы таких пациентов поступают в специализированные клиники для проведения лечения. Подавляющее большинство детей, не получивших лечения, имеют сниженный интеллект и становятся инвалидами. Из-за необычной формы черепа нарушаются пропорции лица, и к периоду полового созревания у таких детей чаще, чем у других, возникают трудности в социальном общении и даже возможны суицидальные попытки.

Родители постепенно перестают обращать внимание на легкие деформации черепа, а при наличии выраженной у ребенка деформации лица детские хирурги разъясняют им, что исправление косметических дефектов проводится только в 16 лет.

Исходя из сказанного, можно заключить, что в нашей стране практически полностью отсутствует квалифицированная помощь детям с преждевременным заращением одного или нескольких швов черепа. При этом во всем мире на протяжении последних сорока лет лечению детей с врожденными деформациями черепа уделяется очень большое внимание, а разработанные методики оперативного лечения позволяют устранить компрессию мозга и значительно улучшить внешний вид детей с краниосиностозами уже в трех-шестимесячном возрасте. Основной причиной такого пробела является отсутствие доступной информации относительно особенностей диагностики и лечения врожденных деформаций черепа у детей. Для того чтобы немного исправить существующее положение, предлагаем рассмотреть самые общие вопросы диагностики и лечения краниосиностозов.

Диагностика

Рисунок 1

Основными швами свода черепа являются сагиттальный, коронарный, лямбдовидный и метопический (рис. 1). При преждевременном заращении костного шва происходит компенсаторный рост костей перпендикулярно к его оси (закон Вирхова). В результате появляется характерная деформация. Опишем наиболее часто встречающиеся формы краниосиностозов.

Сагиттальный краниосиностоз

Преждевременное заращение сагиттального шва приводит к увеличению передне-заднего размера черепа с нависающими лобной и затылочной областями и к уменьшению его ширины с формированием узкого овального лица (рис. 2). Такой вид деформации называют скафоцефалией, или ладьевидным черепом. Это наиболее частое заболевание среди общего числа изолированных синостозов (50-60%). Характерная форма черепа видна уже с рождения. При осмотре головы сверху заметно втяжение теменных областей, это дает ощущение циркулярной перетяжки свода черепа на уровне или чуть кзади от ушных раковин. Четко определяется большой родничок, причем его размеры не отличаются от нормы. Характерным считается наличие костного гребня, пальпируемого в проекции сагиттального шва.

Рисунок 2: а – ребенок до и б – после устранения скафоцефалии.

Метопический краниосиностоз

Самым редким представителем группы изолированных краниосиностозов является метопический краниосиностоз, или тригоноцефалия, составляющая 5-10% от общего их количества. Несмотря на это, данное заболевание, пожалуй, чаще всего распознается как врожденная деформация черепа из-за характерной клинической картины.

При раннем замыкании метопического шва происходит формирование треугольной деформации лба с образованием костного киля, идущего от надпереносья до большого родничка. При взгляде на такой череп сверху видна четкая треугольная деформация с вершиной в области надпереносья. При этом верхние и латеральные края орбит смещаются кзади, что дает ощущение разворота плоскости орбит кнаружи и уменьшения межорбитального расстояния (гипотелоризм). Деформация лба настолько необычна, что дети с тригоноцефалией часто обследуются у генетиков и наблюдаются как носители наследственных синдромов, сопровождаемых снижением интеллекта. Действительно, тригоноцефалия рассматривается как неотъемлемая часть таких синдромов, как Opitz, Oro-facio-digital syndrom, и некоторых других. Верно и то, что многие синдромальные заболевания приводят к задержке интеллектуального развития, но частота их настолько низка, а клиническая картина настолько характерна, что не стоит всех детей, имеющих лишь метопический синостоз, причислять к группе риска по развитию умственной неполноценности.

Односторонний коронарный краниосиностоз

Коронарный шов расположен перпендикулярно срединной оси черепа и состоит из двух равноценных половин. Так что при преждевременном заращении одной из его половин формируется типичная асимметричная деформация, именуемая плагиоцефалией. Вид ребенка с плагиоцефалией характеризуется уплощением верхнеорбитального края орбиты и лобной кости на стороне поражения с компенсаторным нависанием противоположной половины лба (малыш как будто хмурится одной стороной лица). С возрастом более отчетливо начинает проявляться ипсилатеральное уплощение скуловой области и искривление носа в ту же сторону. В школьном возрасте присоединяется деформация прикуса, связанная с увеличением высоты верхней челюсти и как следствие – смещением нижней челюсти на стороне преждевременно закрывшегося шва. В тяжелых случаях имеется даже компенсаторное выбухание затылочной области со стороны синостоза. Нарушения со стороны органа зрения представлены чаще всего односторонним косоглазием. Плагиоцефалия чаще других расценивается как особенности послеродовой конфигурации головы. Но в отличие от последней она не исчезает в первые недели жизни, а, наоборот, с возрастом прогрессирует.

Таким образом, огромную роль в правильной постановке диагноза играет именно форма черепа.

Из инструментальных методов диагностики наилучшим является проведение компьютерной томографии с трехмерным ремоделированием изображения костей свода черепа и лица. Это обследование помогает выявить сопутствующую патологию головного мозга, подтвердить наличие синостоза в случае изолированного повреждения и установить все заинтересованные швы в случае полисиностоза.

Лечение

Самым активным периодом роста головного мозга считается возраст до двух лет. Таким образом, с функциональной точки зрения предотвратить краниостеноз можно ранним хирургическим лечением. Оптимальным возрастом для проведения операции по поводу краниосиностоза можно считать период с 3 до 9 месяцев. Преимуществами лечения в данном возрасте можно считать:

- легкость манипулирования с тонкими и мягкими костями черепа;

- облегчение окончательного ремоделирования формы черепа быстро растущим мозгом;

- более полное и быстрое заживление остаточных костных дефектов.

Если лечение выполняется после пяти лет, сомнительно, что оно приведет к значительному улучшению функции головного мозга. В большей степени операция будет направлена на устранение деформации головы.

Основной особенностью современного хирургического лечения является не только увеличение объема черепа, но и исправление его формы и сочетанной деформации лица в ходе одной операции.

Еще раз обращаем внимание читателей на то, что лучше перестраховаться и направить ребенка с деформацией черепа к специалисту, чем пропустить патологию. Отделение челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы накопило большой опыт в диагностике и лечении этих состояний у детей. Маленькие пациенты поступают в отделение изо всех регионов России. Для того чтобы попасть на прием к специалисту, необходимо обратиться в консультативное отделение больницы. Желательно иметь направление регионального управления здравоохранения. В случае если ребенку действительно нужна хирургическая помощь, намечается план обследования и выдается путевка на госпитализацию, в которой указана дата поступления в стационар и перечень всех необходимых документов. Срок пребывания в клинике составляет в среднем 34 недели. Дети могут находиться в отделении с одним из родителей. Все дети после проведенного лечения до 18-летнего возраста находятся под наблюдением врачей отделения 1 .

Обобщая вышеизложенное, еще раз отметим: в нашей стране имеется обширный пласт больных, которые в силу низкой информированности медиков о современных возможностях диагностики и лечения краниосиностозов не получают адекватной помощи. Между тем диагностика таких состояний достаточно проста и возможна уже на ранних этапах. Своевременная квалифицированная помощь детям с краниосиностозами позволяет уже в первые месяцы жизни устранить не только функциональный дефицит, но и исправить сопутствующую косметическую деформацию.

Сведения об авторах:

Андрей Вячеславович Лопатин, зав. отделением челюстно-лицевой хирургии ГУ «Российская детская клиническая больница» Росздрава, профессор, д-р мед. наук

Сергей Александрович Ясонов, врач отделения челюстно-лицевой хирургии ГУ «Российская детская клиническая больница» Росздрава

Источник