- Роль мышечного чувства при движении

- Мышечно-тонический синдром

- Рассказывает специалист ЦМРТ

- Содержание статьи

- Причины мышечно-тонических болевых синдромов

- Симптомы мышечно-тонического синдрома

- Классификация мышечно-тонических синдромов

- Диагностика

- Мышцы головы. Мимические мышцы или мышцы лица

- Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности глаз

- Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности рта

- Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности носа

Роль мышечного чувства при движении

пн-сб: с 9:00 до 20:00

вс: — выходные

199155, Санкт-Петербург,

ул. Одоевского, д.28

Нарушение координации произвольных движений называется атаксия (от греческого taxis – порядок, a – отрицательная частица). Другими словами, атаксия – это отсутствие порядка в движениях, проявляющееся нарушением точности, плавности, соразмерности, ритмичности, скорости и амплитуды движений. Атаксия возникает при несогласованном действии мышц агонистов, антагонистов, синергистов.

Любое, даже очень простое действие осуществляется за счёт того, что последовательно включаются и расслабляются различные мышцы. Сбой влечёт за собой раскоординированность действий.

Координация произвольных движений и функция равновесия обеспечивается слаженной работой различных структур нервной системы: мозжечка, проводящих путей, вестибулярного анализатора, коры головного мозга, рецепторов глубокой чувствительности.

Мозжечковая атаксия бывает двух видов: статико-локомоторная (расстройство стояния и ходьбы) и динамическая (нарушение координированных движений конечностей).

Возникает при следующих заболеваниях:

- Инсульт в области мозжечка

- Черепно-мозговая травма (ЧМТ)

- Объёмные процессы (опухоли мозжечка, мозговых оболочек, метастазы опухолей других органов)

- Детский церебральный паралич (ДЦП)

- Рассеянный склероз

- Интоксикации (алкоголь, некоторые лекарства)

- Наследственные заболевания.

Симптомы мозжечковой атаксии:

- Несистемное головокружение

- Неуклюжесть, несоразмерность движений: мимопопадание, дисметрия (излишняя размашистость, препятствующая выполнению точных движений)

- Замедленность движений

- Асинергия (несинхронная работа различных групп мышц при выполнении сложных движений)

- Феномен «отсутствия обратного толчка» (невозможность быстро изменить направление движения на противоположное)

- Интенционный тремор: дрожание, появляющееся или усиливающиеся по мере приближения к цели

- Нарушение почерка (крупный, неровный)

- Нарушение способности стоять, в тяжёлых случаях — сидеть

- Нарушение походки (широко расставляя ноги, с разной длиной шагов, раскачивание или падение в сторону или назад)

- Снижение тонуса мышц (мышечная гипотония)

- Нарушения речи (замедленная, «спотыкающаяся», разделённая на слоги, «скандированная», каждый звук произносится с разной силой и скоростью).

Степень нарушений при мозжечковой атаксии может быть разной, поэтому при подборе методов лечения следует учитывать индивидуальные особенности пациента и его заболевания. Наиболее часто мы используем следующие методики:

- тренировки на стабилометрической платформе с биологической обратной связью (БОС);

- специальные методики лечебной физкультуры (ЛФК), кинезиокоррекцию, при необходимости – подстраховку с помощью подвесных систем;

- транслингвальную нейростимуляцию (ТЛНС),

- иглорефлексотерапию (ИРТ);

- логопедическую коррекцию;

- медикаментозное лечение.

Вестибулярная атаксия возникает при поражении лабиринта внутреннего уха, слухового нерва, ствола головного мозга. В компенсации стато-кинетической функции главную роль выполняет кора головного мозга благодаря ассоциативным связям. Вестибулярный нерв идет в составе VIII пары черепно-мозговых нервов вместе со слуховым нервом. На входе в ствол мозга в области мосто-мозжечкового угла слуховой нерв идет кнаружи, а вестибулярный нерв кнутри.

Во всех случаях нормального действия вестибулярного аппарата большую роль играет ускорение (силы тяжести при наклонах, прямолинейное при движении по прямой, и угловое, когда тело вращается). Вестибулярный аппарат работает не только как снаряд, улавливающий вращательные и прямолинейные движения и ускорение, но благодаря связям с другими отделами соматической и вегетативной нервной системы, он становится возбудителем целого комплекса рефлексов, оказывающих глубокое влияние на организм.

Из всех видов атаксии вестибулярная наиболее тяжело переносится пациентами. Чаще всего повреждение возникает с одной стороны.

Причины возникновения вестибулярной атаксии:

- осложнения отита (воспаления уха)

- рассеянный склероз

- стволовой инсульт и хроническая церебро-васкулярная недостаточность

- болезнь Меньера

- нарушения кровообращения в области внутреннего уха

- опухоли слухового нерва (шваннома, невринома VIII черепно-мозгового нерва)

- другие (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, эндокринные заболевания).

Основные проявления вестибулярной атаксии:

- системное головокружение;

- нистагм, усиливающийся при отведении глаз в сторону здорового уха (лабиринта);

- при ходьбе – отклонение или падение в сторону поражённого уха;

- проявления усиливаются при поворотах головы, закрывании глаз;

- нарушения со стороны вегетативной (автономной) нервной системы: тошнота, рвота, слюнотечение, потливость, нарушение сердечного ритма (брадикардия), колебания артериального давления усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта, покраснение или бледность кожи.

Симптомы могут проявляться сильным приступом, как, например, при болезни Меньера: среди полного здоровья внезапно развивается резчайшее головокружение, сопровождающееся шумом в ухе, снижением слуха, рвотой, бледностью, холодным потом, снижением температуры тела. Приступ длится от 1 до 6 часов. В промежутках между приступами у пациентов отмечается шум в ушах, снижение слуха, неустойчивость при ходьбе.

Ещё одно состояние, при котором развиваются вестибулярные приступы – это доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Эпизод вертиго возникает в положении лёжа при повороте с боку на бок, или при наклоне головы вперёд (например, при обувании). Приступы кратковременные, длятся несколько секунд, иногда минуты. Чаще всего болеют люди пожилого возраста, т.к. у них развивается склероз отолитового аппарата лабиринта внутреннего уха, осколки отолитов (кристаллики) отрываются и при изменении положения головы перемещаются, раздражая рецепторы и вызывая приступ головокружения.

Повышенная возбудимость вестибулярного анализатора бывает и у здоровых людей. Наиболее часто это проявляется укачиванием. Укачивание (морская болезнь) – это ощущение тошноты, головокружения, бледность лица, головная боль, помрачение или потеря сознания при монотонных колебаниях (поездки в автомобиле, самолёте, морские путешествия, отсюда и название – морская болезнь). Укачиванием в разной степени страдают 30% людей, чаще женщины и дети. Причиной укачивания является плохая тренированность вестибулярного аппарата. Провоцирующие факторы: повышенная или пониженная температура, духота, резкие запахи (например, когда накурено), утомление, невысыпание, стрессы (в т.ч. страх полётов), алкоголь, беременность.

Об укачивании было известно ещё в древности. Гиппократ и Гален выделили это состояние в особую нозологическую единицу. Однако изучаться эта проблема стала в связи с развитием авиации. В большинстве случаев лётчики, которые в начале болели воздушной болезнью, с годами излечивались от неё благодаря постоянной тренировке вестибулярного аппарата. Наряду с пассивной тренировкой (вращением и качанием на качелях), применялись упражнения, воздействующие на полукружные каналы (все виды вращений) и на отолитовый аппарат (все упражнения с прямолинейным движением, ускорениями и замедлениями, прыжки, бег и др.), а также упражнения на ориентирование в пространстве, равновесие и координацию. Функциональная устойчивость вестибулярного анализатора приобреталась особенно быстро при активном методе тренировки, т.е. при занятии различными видами спорта.

Профилактикой развития вестибулярных нарушений является своевременное и правильное лечение простудных заболеваний, в первую очередь отитов. Если вестибулярные нарушения развиваются вследствие опухоли, требуется консультация нейрохирурга о возможности оперативного лечения.

В нашей клинике пациентам с вестибулярными нарушениями мы проводим тренировки вестибулярного аппарата, в том числе, стабилометрию с БОС, лечебную физкультуру с применением неустойчивых платформ разной степени сложности, транслинвгальную нейростимуляцию (ТЛНС), подбираем медикаментозное лечение.

Источник

Мышечно-тонический синдром

Специалисты реабилитационного центра “Лаборатория движения” помогут в восстановлении функций опорно-двигательного аппарата

Самым частым проявлением дегенеративных патологий позвоночника является мышечно тонический синдром. Длительное и стойкое напряжение мышц, отвечающих за поддержание стабильности позвоночных сегментов, приводит к формированию болезненных «триггерных точек». И только комплексное лечение, направленное на оптимизацию различных звеньев двигательной системы, позволяет существенно облегчить состояние пациента.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 29 Июня 2021 года

Дата проверки: 29 Июня 2021 года

Содержание статьи

Причины мышечно-тонических болевых синдромов

Чрезмерные статические нагрузки и микротравмирование позвоночных структур влечет за собой рефлекторное напряжение мышц, ограничение их подвижности и формирование неоптимального двигательного стереотипа. Основной причиной мышечно-тонического синдрома являются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (остеохондроз, межпозвонковые грыжи) и нарушения осанки, связанные с врожденными аномалиями развития и деформацией спинного хребта.

Спровоцировать болезненный мышечный спазм может:

- переохлаждение

- резкое движение

- травматическое повреждение

- длительное нахождение в статической позе

Под воздействием провоцирующих факторов в мышцах происходят биохимические процессы с выделением медиаторов воспаления, вызывающих рефлекторное сокращение мышц.

Симптомы мышечно-тонического синдрома

Основным признаком миотонического синдрома являются глубокие ноющие вертеброгенные боли. Болезненные спазмы, сопровождающиеся уплотнением и отечностью одной или нескольких мышц, существенно ограничивают подвижность. Из-за взаимодействия с нервными рецепторами развивается стойкая болезненность. Та, в свою очередь, усиливает сокращение мышц и замыкает порочный круг: спазм – отек – боль – спазм.

Мышечно-тонический синдром пояснично-крестцового отдела чаще всего становится следствием тяжелых физических нагрузок. Напряжение грушевидной мышцы может повлечь за собой боль в области ягодицы, тазобедренного сустава. В случае сдавливания седалищного нерва возможно онемение одной из конечностей.

Мышечно-тонический синдром шейного отдела проявляется цервикальными болями, болевыми ощущениями в шее, усиливающимися при разгибании и поворотах головы, гиперстезией 4-го и 5-го пальцев руки.

Для мышечно-тонического синдрома грудного отдела характерна болезненность между лопаток и по ходу ребер. Иногда может наблюдаться ощущение жжения и сдавленности в груди, имитирующих проявления сердечных проблем.

Классификация мышечно-тонических синдромов

Существует несколько разновидностей мышечно-тонических болевых синдромов. Они классифицируются в зависимости от локализации:

- компрессионный синдром передней лестничной мышцы: охватывает область III-VI шейных позвонков и верхнее ребро. При мышечном спазме сдавливается подключичная артерия и плечевое нервное сплетение

- синдром грушевидной мышцы: сдавливание седалищного нерва и нижней ягодичной артерии

- фасеточный синдром: локальная болезненность и тугоподвижность в области дугоотросчатых суставов позвоночника. Сопровождается подвывихами позвоночных сегментов, разрывом суставных капсул. В зависимости от локализации пораженного фасеточного сустава боль может отдавать в голову, плечи, грудь, поясничный, крестцовый отдел, бедро или ягодицу

Помимо вышеперечисленных, патологическим изменениям нередко подвергается трапециевидная, широчайшая грудная, квадратная мышца поясницы, подниматель лопатки. Болевой синдром может быть первичным (охватывающим только спазмированные ткани) и вторичным, локализованным вне зоны повреждения.

Диагностика

Комплекс диагностических мероприятий включает:

- клинический осмотр

- сбор жалоб и уточнение неврологического анамнеза

- функциональную рентгенографию позвоночника

- МРТ

- электронейромиографию (исследование биоэлектрических потенциалов мышц, позволяющее диагностировать мышечно-тонический синдром поясничного отдела при симптомах радикулопатии)

Самым информативным, безопасным и безболезненным методом нейровизуализации признана магнитно-резонансная томография. Она дает максимально точную оценку состоянию позвоночника и спинного мозга, позволяет выявить протрузии и межпозвонковые грыжи, определить их размеры и локализацию.

Источник

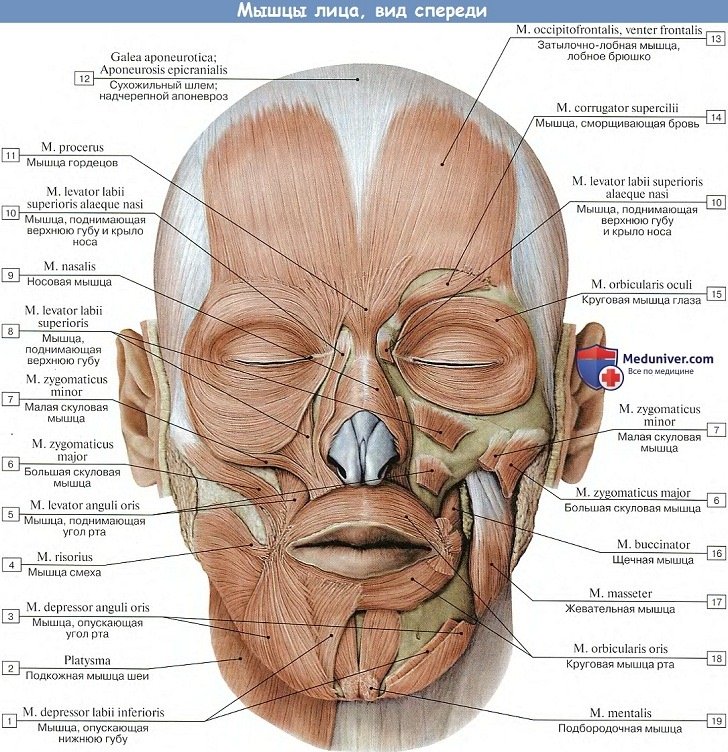

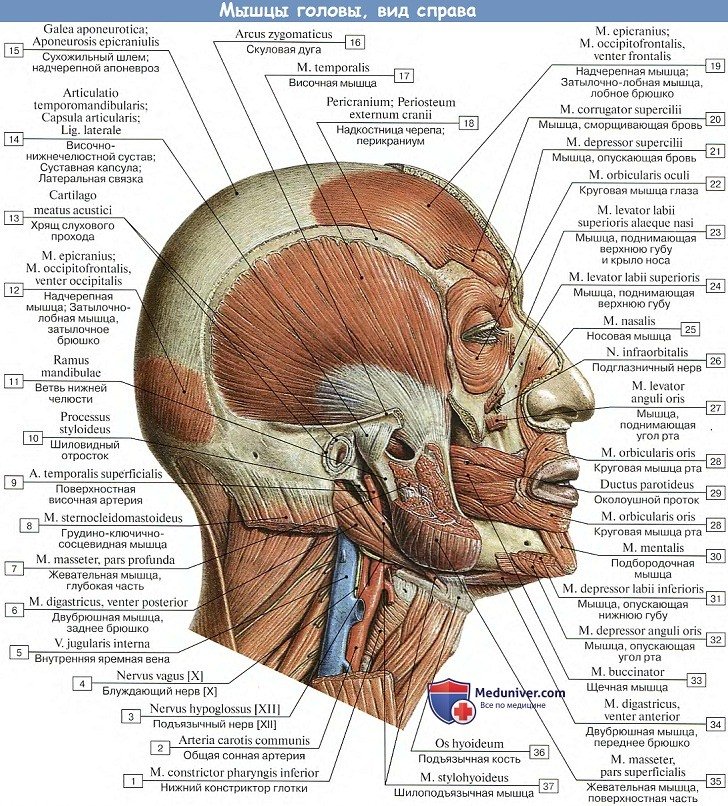

Мышцы головы. Мимические мышцы или мышцы лица

Висцеральная мускулатура головы, имевшая ранее отношение к внутренностям, заложенным в области головы и шеи, частью превратилась постепенно в кожную мускулатуру шеи, а из нее путем дифференциации на отдельные тонкие пучки — в мимическую мускулатуру лица. Этим и объясняется теснейшее отношение мимических мышц к коже, которую они и приводят в движение. Этим же объясняются и другие особенности строения и функции этих мышц.

Так, мимические мышцы в отличие от скелетных не имеют двойного прикрепления на костях, а обязательно двумя или одним концом вплетаются в кожу или слизистую оболочку. Вследствие этого они не имеют фасций и, сокращаясь, приводят в движение кожу. При расслаблении их кожа в силу своей упругости возвращается к прежнему состоянию, поэтому роль антагонистов здесь значительно меньшая, чем у скелетных мышц.

Мимические мышцы представляют тонкие и мелкие мышечные пучки, которые группируются вокруг естественных отверстий: рта, носа, глазной щели и уха, принимая так или иначе участие в замыкании или, наоборот, расширении этих отверстий.

Замыкатели (сфинктеры) обычно располагаются вокруг отверстий кольцеобразно, а расширители (дилататоры) — радиарно. Изменяя форму отверстий и передвигая кожу с образованием разных складок, мимические мышцы придают лицу определенное выражение, соответствующее тому или иному переживанию. Такого рода изменения лица носят название мимики, откуда и происходит название мышц. Кроме основной функции — выражать ощущения, мимические мышцы принимают участие в речи, жевании и т. п.

Укорочение челюстного аппарата и участие губ в членораздельной речи привели к особенному развитию мимических мышц вокруг рта, и, наоборот, хорошо развитая у животных ушная мускулатура у человека редуцировалась и сохранилась лишь в виде рудиментарных мышц.

Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности глаз

2. М. procerus, мышца гордецов, начинается от костной спинки носа и апоневроза m. nasalis и оканчивается в коже области glabellae, соединяясь с лобной мышцей. Опуская кожу названной области книзу, вызывает образование поперечных складок над переносьем.

3. М. orbicularis oculi, круговая мышца глаза, окружает глазную щель, располагаясь своей периферической частью, pars orbitalis, на костном краю глазницы, а внутренней, pars palpebralis, на веках. Различают еще и третью небольшую часть, pars lacrimals, которая возникает от стенки слезного мешка и, расширяя его, оказывает влияние на всасывание слез через слезные канальцы.

Pars palpebralis смыкает веки. Глазничная часть, pars orbitalis, при сильном сокращении производит зажмуривание глаза.

В m. orbicularis oculi выделяют еще небольшую часть, залегающую под pars orbitalis и носящую название m. corrugator supercilii, сморщиватель бровей. Эта часть круговой мышцы глаза сближает брови и вызывает образование вертикальных морщин в межбровном промежутке над переносьем. Часто, кроме вертикальных складок, над переносьем образуются еще короткие поперечные морщины в средней трети лба, обусловленные одновременным действием venter frontalis. Такое положение бровей бывает при страдании, боли и характерно для тяжелых душевных переживаний.

Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности рта

4. М. levator labii superioris, мышца, поднимающая верхнюю губу, начинается от подглазничного края верхней челюсти и оканчивается преимущественно в коже носогубной складки. От нее отщепляется пучок, идущий к крылу носа и получивший поэтому самостоятельное название — m. levator labii superioris alaeque nasi. При сокращении поднимает верхнюю губу, углубляя sulcus nasolabialis; тянет крыло носа кверху, расширяя ноздри.

5. М. zygomaticus minor, малая скуловая мышца, начинается от скуловой кости, вплетается в носогубную складку, которую углубляет при сокращении.

6. М. zygomaticus major, большая скуловая мышца, идет от facies lateralis скуловой кости к углу рта и отчасти к верхней губе. Оттягивает угол рта кверху и латерально, причем носогубная складка сильно углубляется. При таком действии мышцы лицо становится смеющимся, поэтому m. zygomaticus является по преимуществу мышцей смеха.

7. М. risorius, мышца смеха, небольшой поперечный пучок, идущий к углу рта, часто отсутствует. Растягивает рот при смехе; у некоторых лиц вследствие прикрепления мышцы к коже щеки образуется при ее сокращении сбоку от угла рта небольшая ямочка.

8. M. depressor anguli oris, мышца, опускающая угол рта, начинается на нижнем краю нижней челюсти латеральнее tuberculum mentale и прикрепляется к коже угла рта и верхней губы. Тянет книзу угол рта и делает носогубную складку прямолинейной. Опускание углов рта придает лицу выражение печали.

9. М. levator anguli oris, мышца, поднимающая угол рта, лежит под m. levator labii superioris и m. zygomaticus major — берет начало от fossa canina (отчего ранее называлась m. caninus) ниже foramen infraorbitale и прикрепляется к углу рта. Тянет кверху угол рта.

10. М. depressor labii inferioris, мышца, опускающая нижнюю губу. Начинается на краю нижней челюсти и прикрепляется к коже всей нижней губы. Оттягивает нижнюю губу вниз и несколько латерально, как это, между прочим, наблюдается при мимике отвращения.

11. М. mentalis, подбородочная мышцаг отходит от juga alveolaria нижних резцов и клыка, прикрепляется к коже подбородка. Поднимает кверху кожу подбородка, причем на ней образуются небольшие ямочки, и подает кверху нижнюю губу, придавливая ее к верхней.

12. М. buccinator, щечная мышца, образует боковую стенку ротовой полости. На уровне второго верхнего большого коренного зуба сквозь мышцу проходит проток околоушной железы, ductus parotideus. Наружная поверхность m. buccinator покрыта fascia buccopharyngea, поверх которой залегает жировой комок щеки. Ее начало — альвеолярный отросток верхней челюсти, щечный гребень и альвеолярная часть нижней челюсти, крыло-нижнечелюстной шов. Прикрепление — к коже и слизистой оболочке угла рта, где она переходит в круговую мышцу рта. Оттягивает углы рта в стороны, прижимает щеки к зубам, сжимает щеки, предохраняет слизистую оболочку ротовой полости от прикусывания при жевании.

13. М. orbicularis oris, круговая мышца рта, залегающая в толще губ вокруг ротовой щели. При сокращении периферической части m. orbicularis oris губы стягиваются и выдвигаются вперед, как при поцелуе; когда же сокращается часть, лежащая под красной губной каймой, то губы, плотно сближаясь между собой, заворачиваются внутрь, вследствие чего красная кайма скрывается.

М. orbicularis oris, располагаясь вокруг рта, выполняет функцию жома (сфинктера), т. е. мышцы, закрывающей отверстие рта. В этом отношении он является антагонистом радиарным мышцам рта, т. е. мышцам, расходящимся от него по радиусам и открывающим рот (mm. levatores lab. sup. et anguli oris, depressores lab. infer, et anguli oris и др.).

Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности носа

14. М. nasalis, собственно носовая мышца, развита слабо, частично прикрыта мышцей, поднимающей верхнюю губу, сжимает хрящевой отдел носа. Ее pars alaris опускает крыло. носа, а т. depressor septi (nasi) опускает хрящевую часть носовой перегородки.

Источник