- Не смешно: скрытая боль «улыбчивой» депрессии

- Что такое «улыбчивая» депрессия

- «Улыбчивую» депрессию можно и нужно лечить

- Родители не верили в депрессию своего ребенка. К чему это привело.

- «Мам, я в депрессии»

- «Это переводит тебя в разряд маргиналов»: как живут люди с депрессией и их близкие

- «Всё идет плохо, и ни с чем нельзя справиться»

- «Мы знаем симптомы гриппа, но не знакомы с симптомами депрессии»

- «Я хотела объяснить, что депрессия — реальна»

- «Люди боятся, что их запрут в комнате мягкими стенами, но это не так»

- «Я не могу чувствовать себя счастливой, если мой ребенок болен»

- «Во время психотерапии у меня возникает чувство, что я справляюсь»

- «Это два разных состояния: как я чувствовала себя до лечения и после»

Не смешно: скрытая боль «улыбчивой» депрессии

У них все всегда чудесно, они полны сил и идей, шутят, смеются. Без них скучно в компании, они готовы помочь в беде. Их любят и ценят. Кажется, они — самые счастливые люди на свете. Но это только видимость. За маской веселости скрываются печаль, боль, страх и тревога. Что же с ними не так? И как им помочь?

В это трудно поверить, но очень многие только кажутся счастливыми, а на самом деле каждый день сражаются с депрессивными мыслями. Обычно люди, страдающие депрессией, представляются нам мрачными, вялыми, ко всему равнодушными. Но на самом деле, согласно исследованиям Национального института психического здоровья, более 10% граждан США страдают от депрессии, что в 10 раз превышает число страдающих от биполярного расстройства или шизофрении.

И при этом депрессию каждый переживает по-своему. Некоторые даже не знают, что у них это расстройство, особенно если считают, что держат повседневную жизнь под контролем. Кажется невозможным, что кто-то может улыбаться, шутить, работать и при этом находиться в депрессии. Но, к сожалению, так бывает довольно часто.

Что такое «улыбчивая» депрессия

«В моей практике большинство тех, для кого диагноз «депрессия» стал потрясением, страдали как раз от «улыбчивой» депрессии. Некоторые даже о ней не слышали», — делится психолог Рита Лабон. Человек с таким расстройством кажется окружающим счастливым, постоянно смеется и улыбается, но на самом деле испытывает глубокую печаль.

«Улыбчивая» депрессия часто проходит незамеченной. Ее стараются игнорировать, загонять симптомы как можно глубже. Больные либо не знают о своем расстройстве, либо предпочитают его не замечать из страха прослыть слабыми.

Улыбка и сияющий «фасад» — просто защитные механизмы, чтобы скрыть настоящие чувства. Человек тоскует из-за разрыва с партнером, трудностей в работе или отсутствия целей в жизни. А порой просто чувствует: что-то не так — но не знает, что именно.

Такой вид депрессии может быть даже опаснее, чем классическая ее разновидность

Также этот вид депрессии сопровождается тревогой, страхом, злостью, хронической усталостью, ощущением безнадежности и разочарованием в себе и в жизни. Могут возникать проблемы со сном, отсутствие удовольствия от того, что раньше нравилось, снижение сексуального желания. У каждого свои симптомы, и депрессия может проявляться как одним, так и всеми сразу.

«Люди, страдающие «улыбчивой» депрессией, словно носят маски. Они могут никак не показывать окружающим, что им плохо, — рассказывает Рита Лабон. — Работают полный день, занимаются хозяйством, спортом, ведут активную социальную жизнь. Спрятавшись под маской, они демонстрируют, что все хорошо, даже отлично. При этом испытывают печаль, переживают панические атаки, не уверены в себе и даже порой думают о самоубийстве».

Самоубийство — реальная опасность для таких людей. Обычно люди, страдающие от классической депрессии, тоже могут думать о самоубийстве, но у них не хватает сил, чтобы мысли стали реальностью. Те же, кто страдает «улыбчивой» депрессией, достаточно энергичны, чтобы спланировать и осуществить суицид. Поэтому такой вид депрессии может быть даже опаснее, чем классическая ее разновидность.

«Улыбчивую» депрессию можно и нужно лечить

Однако для страдающих этим недугом есть и хорошие новости — помощь получить легко. Психотерапия успешно справляется с депрессией. Если вы подозреваете, что ваш любимый человек или близкий друг страдает от «улыбчивой» депрессии, он может это отрицать или негативно отреагировать, когда вы впервые заговорите о его состоянии.

Это нормально. Обычно люди не признают свой недуг, и слово «депрессия» звучит для них угрожающе. Помните, что, по их мнению, обратиться за помощью означает проявить слабость. Они считают, что лечение нужно только по-настоящему больным людям.

Источник

Родители не верили в депрессию своего ребенка. К чему это привело.

«Мне неудобно вас отвлекать, так как я даже не уверен, что у меня есть депрессия. Но у меня есть только один выбор: сказать или промолчать», — так один паренёк написал на известном психологическом форуме.

Паренька зовут Миша ( имя изменено мной ), и в настоящее время он учится в средней школе. Миша постоянно чувствует себя грустным и никчемным, не в состоянии оправдать ожидания окружающих.

«Я плачу очень легко, и мои глаза всегда болят от того, что я просто пытаюсь сдерживать слезы каждый день. Мои родители не верят в депрессию и думают, что это просто я ничего не делаю. Я действительно стараюсь вставать каждый день и просто идти в школу, заниматься с репетиторами и делать домашнее задание, просто у меня нет мотивации».

Миша не может выполнить простую домашнюю работу и все время хочет спать.

Но он не хочет идти к врачу, потому что его мама подумает, что он просто глупый и ленивый.

«Так действительно ли я просто жалок, ищу внимания вокруг себя или возможно, я впаду в депрессию ?

Большое вам спасибо за то, что вы это прочитали. Хорошего дня».

Родители часто ругают своих детей за лень, капризы, нелепые выходки.

К сожалению, этот подход не работает. Можно ругать за не выученные уроки или не помытый пол годами. Но при этом со школы будут приноситься «двойки» и «тройки», а пол так и останется пыльным.

Только взрослый может найти выход из этой патовой ситуации. Так как на взрослом лежит ответственность. Ребенок сам не сможет. Ему нужно помочь.

Если Вы чувствуете у своего ребенка постоянную апатию и сонливость — это повод прислушаться.

Дети часто боятся разочаровать своих родителей, они не могут попросить о помощи, не могут признать еще одну свою слабость или уязвимость, потому что на них навешено слишком много требований и ожиданий.

Но тоненькая ветка может выдержать лишь легкую птицу. Она отломится и упадет на землю, если на нее влезет медведь. И это то, что испытывают дети в такой ситуации: детская и подростковая психика может не выдержать больших нагрузок.

Источник

«Мам, я в депрессии»

Депрессия в переводе с латыни означает подавление. Это аффективное расстройство, суть которого — резкое ухудшение настроения. Депрессия вызывает чувство тревоги и тоски. У человека снижаются интеллектуальные способности и физическая активность, пропадает интерес к жизни.

Если вы попросите подростка, находящегося в подобном состоянии, описать свои чувства, скорее всего он скажет:

- мне одиноко;

- я чувствую себя ненужным;

- ведь я же никчёмный;

- мам, я так виноват;

- очень пусто;

- скучно жить;

- я такой дурак;

- не хочу радоваться;

- мне нечему радоваться;

- да чего тут хорошего;

- не хочу жить.

При депрессии (это такое же заболевание, как и грипп, и так же лечится — скажет вам любой психотерапевт) действительно обостряются чувства переживания, тревоги, никчёмности и самоуничижения. И с этим надо что-то делать. Лучше — вместе с профессионалами.

Особенности подростковых депрессий

Существуют ещё и малые депрессии, субдепрессии, которые распространены среди подростков чаще. Такие состояния характеризуются частичным набором признаков: например, с памятью и физическим состоянием всё в порядке, но чувства тоски и скуки не дают нормально жить и учиться.

Одним из опасных типов депрессий (её просто сложно заметить) является депрессия маскированная. Пациент в таком случае не чувствует особых проблем, считает, что у него обыкновенная простуда или соматическое заболевание, лечение от которого не помогает.

У подростков данный тип депрессии проявляется через:

- головные боли,

- расстройство сна,

- энурез,

- проблемы с пищеварением,

- экзему и проблемы с кожей,

- язвенную болезнь желудка,

- поведенческие расстройства, среди которых девиантное поведение, сексуальная распущенность, грубость или повышенная раздражительность.

Подросток ничем не отличается от взрослого в плане депрессии, разве что переносит её куда более болезненно. Во-первых, потому что она накладывается на общие проблемы переходного возраста, во-вторых, потому что взрослые относятся к психологическим проблемам недостаточно серьёзно. «Да какие там у тебя могут быть переживания, четыре вместо пятёрки получила, не рыдай». Знакомо, нет?

Итак, в подростковом возрасте наблюдаются три компонента депрессий: аффективное расстройство, физические проблемы и ухудшение интеллектуальной деятельности. Вместе с тем младшие подростки, в отличие от взрослых, более ситуативны: благодаря физической активности, замедленным реакциям на раздражители и любознательное отношение к миру, их состояние по двум из трёх компонентов кажется стабильным. Именно поэтому подростковую депрессию психологи называют депрессией улыбающейся. После 15 лет у старших подростков происходит перевес в сторону «взрослого типа».

Причины возникновения депрессии

Мы заботимся о них, опекаем, даём всё, что хочется, ну так откуда же берутся депрессии и нежелание жить? «Вот я в его возрасте только мечтать мог о такой жизни», «Накручивает себя, вот и всё, заняться нечем» — такие фразы часто слышит школьный психолог. Нет, нет, и ещё раз нет.

Причины из-за которых возникает депрессия у подростка

- уход из жизни близкого человека;

- глубокие и сильно изматывающие размышления о себе и смысле жизни;

- негативные воздействия неполной семьи — дисфункциональной семьи;

- развод родителей;

- появление мачехи или отчима;

- инцест;

- изнасилование;

- неудовлетворённость своими оценками;

- отвержение со стороны родителей, родственников или сверстников;

- предательство со стороны любимого или уважаемого человека;

- неудовлетворённость внешностью;

- неизлечимые заболевания;

- суицидальное поведение кого-то из окружения.

Отдельно следует выделить обострение чувства одиночества. Именно на ней мы и хотим остановиться подробно.

Когда одиночество — причина депрессии

Одиночество с точки зрения психологов — это болезненное негативное состояние, проявляющееся через фрустрацию потребностей и подавленное настроение. Ребёнок уверен в собственной никчёмности, он изолирован, его чувства не разделяются и не понимаются значимыми для него людьми. Его потребность в общении, в эмоциональном отклике не удовлетворены. По мнению психологов, одиночество стимулирует развитие рефлексии (что хорошо) и негативных размышлений о себе (что плохо).

Уединение как необходимое условие взросления

В возрасте 14-15 лет одиночество чаще встречается у мальчиков и переживается ими болезненно и тяжело. Причём следует различать состояния одиночества и уединения. Последнее представляет собой вполне позитивное переживание, сопровождающееся внутренней сосредоточенностью на мечтах, мыслях и планах. Переживание уединения — один из этапов выхода из депрессии.

Подросток часто боится остаться один, но в старшем подростковом возрасте, наоборот, начинает ценить уединение. Этот процесс связан с вхождением в новый мир, где существуют взрослые правила игры, к которым надо привыкнуть, необходимостью социализации и индивидуализации. Отделение от родителей, а также все перечисленные выше процессы требуют уединения в качестве одного из основных условий. Именно поэтому так важно не перепутать два состояния и дать ребёнку время и место на рефлексию.

5 причин, почему подросток чувствует себя одиноким

Известно, что в подростковом возрасте на первом месте потребность в общении, но одновременно — это возраст одиночества. Ребёнок начинает осознавать себя не только уникальной личностью, но и личностью непонятой из-за собственной неповторимости. Переживания подобного рода порождают идею о мировом непонимании — «весь мир обречён на одиночество».

2. «Мне не с кем поговорить»

Подростку может просто не хватать контактов со сверстниками. Важно помнить, насколько подростку важны друзья среди одноклассников, и как трудно переживается негативный опыт общения со сверстниками.

3. «Скоро рассвет, выхода нет»

У подростка с 14 лет может наблюдаться кризис смысла жизни. Об этом вы читали у многих философов и писателей. Тишина собственной души (спасибо Бердяеву за метафору) давит и приводит с собой чувство тревоги. Родители не всегда могут помочь ребёнку в его духовных терзаниях и исканиях, но в этом никто не виноват. Лучше просто будьте ненавязчиво рядом.

Принудительное причисление подростка к определенной группе может вызвать чувство одиночества. Сейчас мы говорим о детских домах. Психолог Бодалев наблюдал за детьми, которые просто не имели возможности оставаться наедине с собой, и эта потребность в одиночестве приводила к появлению мыслей о непонимании их индивидуальности.

В раннем возрасте ребёнок мог быть отвергнут родителями из-за занятости, появления младших детей или из-за других причин. Такие обстоятельства усиливаются внутренним самокопанием, а в период становления личности приводят к возникновению негативной самооценки. «Я не нужен», «у вас нет времени», «вы меня не любите», — думает о себе покинутый подросток. Такие подростки очень глубоко переживают чувство изоляции и нуждаются в помощи психолога больше остальных.

Как можно заметить, большая часть причин для депрессии и состояний одиночества проистекает от невозможности подростка поговорить с тем, кто ему нужен, и получить обратную связь. Опасность глубоких подростковых депрессий именно в том, что проблемы межличностного общения и самооценки имеют тенденцию к сохранению. Боязнь не понравиться сверстникам или остаться без внимания со стороны семьи может закрепиться на всю жизнь. Пожалуйста, говорите со своим ребёнком. Вместе — все сильнее.

Источник

«Это переводит тебя в разряд маргиналов»: как живут люди с депрессией и их близкие

Как депрессия может разрушить жизнь, по каким симптомам ее можно определить и что делать, если вы подозреваете это заболевание у близкого человека? В подробном тексте «Бумаги» люди с депрессивными расстройствами и их родственники рассказывают, как борются с недугом и пытаются помочь другим, а специалисты объясняют, как распознать болезнь и начать лечение.

«Всё идет плохо, и ни с чем нельзя справиться»

Когда Саше было 17 лет, она оказалась в психиатрической больнице имени Степанова-Скворцова. Так завершился ее первый в жизни визит к психологу. За сутки до этого она подралась на свадьбе знакомой; веко опухло из-за фингала, возвращаться домой не хотелось, а поговорить с кем-то было нужно. На следующий день Саша пришла в молодежную консультацию для подростков, где проплакала весь сеанс.

— Мне кажется, это нормально, когда, рассказывая о себе и своих переживаниях первый раз, человек плачет час. У меня тогда и дома обострились проблемы, возвращаться не хотелось, но и уходить совсем — тоже, — рассказывает Саша.

Она вспоминает, что внешне в то время всё складывалось благополучно: после окончания школы она поступила на режиссуру в театральную академию, что было непросто. Но чувствовала себя плохо и одиноко. Не могла спать, потому что боялась, например, что кто-то скрывается в темноте с ножом, а на улице ей казалось, что люди рядом перешептываются о ней, потому что с ней «что-то не то».

Тогда психолог — очень молодая, по воспоминаниям Саши, девушка — после беседы предложила поехать в «место, похожее на санаторий, где можно отдохнуть и молодежи здорово». Сначала Сашу отвели в детскую поликлинику к психиатру. А там сказали: «Мы вызываем скорую, у тебя нет выбора». «Сейчас я абсолютно точно знаю, что выбор у каждого человека в этой ситуации есть», — заключает Саша.

О психбольнице она уже рассказывает со смехом. Вспоминает матерившихся в скорой санитаров, как у нее забрали одежду, а еще соседку по отделению, которая постоянно хохотала над шутками несуществующей «тети Вари».

Из больницы через пару дней ее увез отец, но ближайшие несколько лет приходилось отмечаться в районном психоневрологическом диспансере. После дальнейших многочисленных обследований врачи предположили, что у Саши циклотимия. Это вид депрессивного расстройства, при котором настроение меняется от подавленного до сильно приподнятого; обострения чаще всего приходятся на осень и весну. Циклотимия считается более легкой формой биполярно-аффективного расстройства.

В периоды гипомании Саша часто ссорится и может вдрызг разругаться с друзьями или довести собеседника до слез, потратить много денег на цветастые вещи, ввязывается в авантюру и чувствует себя превосходно.

В депрессивный же период Саше не хочется думать о себе. Девушка даже старается не смотреть в зеркало: уверена, что выглядит непривлекательно, что все сделанные ею проекты — ерунда. Случалось, что она сутками лежала в постели, забывала поесть и мучалась от ощущения, что ни с чем не может справиться.

— В другом состоянии чувствую себя гением, кажется, что люди хотят меня слушать и я должна что-то дать этому миру. Думаю, ни то, ни другое на самом деле неправда, — с улыбкой говорит она.

Сейчас девушке 26 лет. Она пишет диплом, работает видеооператором и выпустила по следам своей болезни «Книгу о депрессии». Чтобы предупредить срывы, Саша принимает антидепрессанты и ходит к психотерапевту.

«Мы знаем симптомы гриппа, но не знакомы с симптомами депрессии»

По оценкам ВОЗ, депрессией страдает порядка 350 миллионов людей всех возрастов. Всемирная организация здравоохранения опасается, что к 2020 году заболевание может стать второй среди причин смертности людей. По результатам статистического исследования в России, до 6 % всего населения страны страдает расстройствами депрессивного спектра: циклотимией, биполярно-аффективным расстройством (БАР), дистимией. От тех же заболеваний страдает 6 % петербуржцев.

Медицинский психолог Эрика Байрамова четыре года работает с пациентами с диагностированной шизофренией, маниакально-депрессивным психозом, фобиями и неврозами. Она объясняет, что иногда люди игнорируют свое состояние, ошибочно принимая депрессию за обычную усталость.

Эрика Байрамова, медицинский психолог:

— Мы хорошо знаем симптомы гриппа или отравления, но мало знакомы с симптомами депрессии. Человек действительно может не понимать, что его состояние — это не просто переутомление. С другой стороны, симптомы депрессии похожи на то, что в простонародье называется рассеянностью и ленью. Человек может не хотеть признавать себя, к примеру, плохим работником и стараться игнорировать и компенсировать симптомы..

По словам специалиста, депрессия начинается с нарушений сна. Он становится неглубоким, прерывистым. Человек становится рассеянным, невнимательным, снижается работоспособность, он быстрее утомляется и не восстанавливается за выходные. Похожее происходит и с настроением. Подавленность и опустошенность остаются, даже если вызвавшие их проблемы разрешаются, а интерес даже к любимым вещам угасает.

Андрей Каменюкин, глава Клиники лечения депрессий и фобий:

— Есть так называемые маскированные депрессии. Они скрываются за другими заболеваниями. Например, у человека постоянно болит желудок или сердце, а врачи регулярно говорят, что он здоров. Здесь проблема может быть связана с внутренними переживаниями, которые приводят к телесным проявлениям.

Каменюкин работает психотерапевтом 18 лет. По его наблюдениям, за помощью в клинику обычно обращаются люди в возрасте от 25–30 лет до 45–50. В среднем это работающие люди, например, менеджеры среднего звена, у которых стресс на работе перешел в депрессивное расстройство. Сотрудники страховой сферы, представители IT-компаний, юристы и служащие банков — все они «выгорают» из-за регулярных стрессов и постоянного контакта с другими людьми.

Хронические переживания и истощения, связанные, например, со смертью близких, радикальными жизненными переменами, вызывают психогенные депрессии. Чаще всего у петербуржцев, по словам Каменюкина, встречается именно этот тип. Причиной депрессии может быть и генетика, гормональные и другие биохимические сбои в организме. В таком случае их причисляют к эндогенным.

Медицинский психолог-психотерапевт Александра Яковис, которая работает с невротическими расстройствами уже около десяти лет, уточняет, что важно прояснить, каковы причины депрессии: психогенные или эндогенные. От этого будет зависеть лечение. И там, и там пациенту, вероятно, назначат медикаментозную помощь, но при психогенной депрессии может помочь и психотерапевт.

Александра Яковис, медицинский психолог-психотерапевт:

— Не нужно заниматься самодиагностикой: это может привести к печальным последствиям и усугубить состояние. С эндогенной депрессией самостоятельно справиться невозможно. А при сильном ухудшении может возникнуть риск суицида.

«Я хотела объяснить, что депрессия — реальна»

Чтобы справиться со своей болезнью, Саша пробовала голодать. Такой способ лечения она обнаружила на одном из тематических форумов. Не ела по девять дней, два из них — не пила воду. C 67 килограммов ее вес упал до 49, потом частично вернулся, а прошлым летом снизился до 45. Даже подъем велосипеда в квартиру превращался в проблему.

После очередного срыва на 5-м курсе университета Саша забрала документы: «Как я могу закончить год, если даже с кровати не всегда в состоянии встать. У меня были какие-то заказы по работе, я всё спустила, сказала, что не могу взяться».

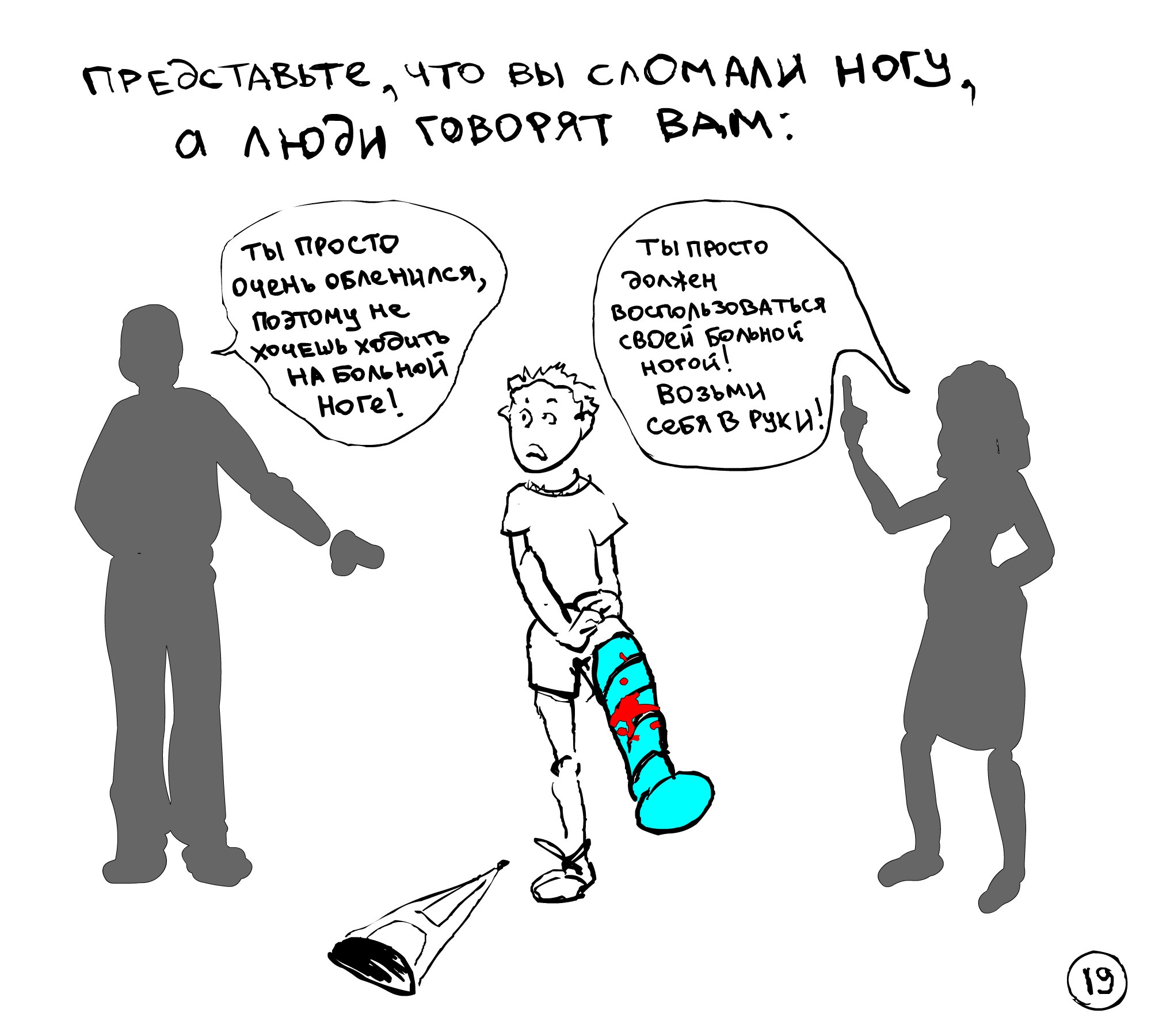

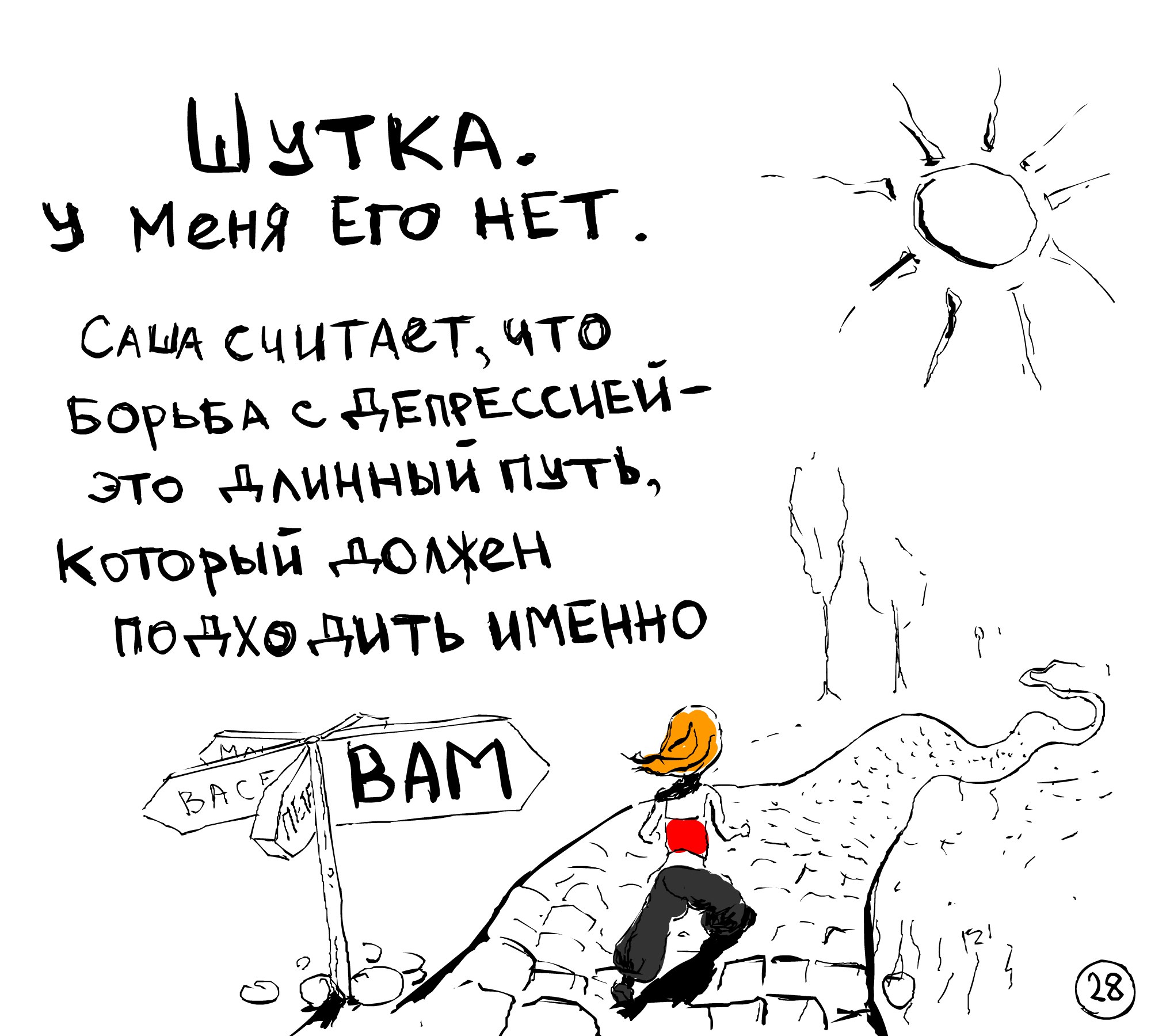

Во время одного из обострений Саша села рисовать «Книгу о депрессии». Тогда ей хотелось, чтобы окружающие поняли: депрессия — это реальность, а не плод ее воображения. Саша зовет комикс «случайной штукой, сделанной на коленке», но к предложению издательства напечатать его отнеслась серьезно: перерисовала иллюстрации, добавила страницы о суициде и информацию о приеме препаратов.

— Я не знала, как об этом рассказать. Тебе сейчас рассказываю и понимаю, что это ни фига не описывает моего состояния. Мне кажется, депрессия — тема, которая по дефолту переводит тебя в разряд маргиналов. И для меня самым важным было, чтобы человек, который откроет книгу, понял, что он не один. Важно было донести, что такое состояние не норма, что может быть лучше.

После публикации «Книги о депрессии» Саша получила много писем с текстом вроде такого: «Я чувствую себя так же и не знаю, как это объяснить. Это очень здорово, что я не один».

«Люди боятся, что их запрут в комнате мягкими стенами, но это не так»

Лишь менее половины страдающих депрессией людей получают необходимое лечение. Согласно материалам, размещенным на сайте ВОЗ, одно из препятствий для выздоровления — стигматизация психических расстройств в обществе.

— Люди любят пообсуждать друг друга. Поэтому часто признаться даже родным и близким в том, что у тебя проблемы и ты не справляешься со своей жизнью, стыдно, — рассказывает 21-летняя студентка ИТМО Настя.

В сентябре 2016 года ее положили в дневной стационар психоневрологического диспансера, где она проводила по несколько часов в день. В местных уборных не было щеколд, а в больничной столовой из приборов — только ложки. Настя соседствовала в основном с пожилыми людьми с деменцией и другими возрастными нарушениями. Девушка была уверена, что проведет в стационаре несколько дней, но перестала туда ходить только через полтора месяца. Именно там ей диагностировали клиническую депрессию. После лечения витаминами и ноотропами ей стало легче.

— С 6 до 20 лет я жила у бабушки, она же занималась моим воспитанием. Для нее ниже «пятерки» не оценка, если ты что-то делаешь не так, то ты автоматом плохая и любить тебя никто не будет. Нужно было постоянно соответствовать требованиям, иногда неадекватным. В итоге я не могла адекватно оценивать себя.

Настя рассказывает, как во время одного из сеансов у психотерапевта, к которому она начала ходить в 21 год, она вспомнила, что бабушка угрожала сдать ее в детдом, потому что девочка «не нужна ни матери, ни отцу».

У внешне очень хрупкой Насти длинные ярко-рыжие волосы, кольцо в губе, она носит очки в тонкой оправе и смущенно улыбается. Еще в школе девушка решила, что хочет заниматься программированием и математикой. После она успешно поступила в вуз в Нижнем Новгороде, затем перевелась в Петербург. Насте нравится танцевать, заниматься рукоделием и играть в видеоигры. Но всё это казалось ей неправильным, а результаты труда безуспешными, пока девушка не съехала от бабушки и не начала ходить к психотерапевту.

Эрика Байрамова, медицинский психолог:

— Иногда именно низкий уровень самооценки становится причиной возникновения депрессивных состояний, вплоть до появления суицидальных мыслей и намерений. Таким пациентам свойственно черно-белое мышление, при котором всё видится или как идеальное и прекрасное, или как отвратительное и ужасное. Соответственно, любая неудача, даже самая незначительная, воспринимается как катастрофа, в которой болеющий обвиняет себя.

Первый острый приступ депрессии случился, когда Настя была еще на 1-м курсе. Самый сильный — осенью 2015-го. Тогда она заперлась в своей комнате на два дня, ничего не ела, не спала, ни с кем не общалась, только непрерывно плакала и продумывала варианты суицида. Но даже после срыва девушка не обратилась к врачам. Самым большим страхом было то, что ее заберут в психиатрическую клинику.

— Наслушавшись страшилок про советские психбольницы, люди боятся, что их запрут в комнате с мягкими стенами. Но это не так: в моем случае все врачи, с которыми я работала, искренне пытались помочь.

Уже в процессе лечения Настя рассказала в соцсетях об истории своей болезни, написав, что с подобным психическим расстройством могут столкнуться не только те, кто «съехал кукушкой». Сейчас Настя охотно, но несколько схематично рассказывает о своем состоянии: борьбе с депрессией она уделяет больше внимания, чем своим ощущениям.

Несмотря на антидепрессанты и работу с психотерапевтом, обострения всё еще происходят. Спустя несколько недель после разговора с «Бумагой», состояние Насти резко ухудшилось, девушке пришлось снова лечь в стационар.

«Я не могу чувствовать себя счастливой, если мой ребенок болен»

Ирине 45 лет, она работает гувернанткой, в свободное время практикует йогу и медитацию, читает книги и статьи о психотерапии, которые затем обязательно предлагает прочесть своему сыну Николаю. Ее сын уже несколько лет страдает большим депрессивным расстройством.

Мать описывает Николая как любознательного и рассудительного, но чуткого и эмоционального. В четвертом классе он увлекся химией, когда подрос, ходил на дополнительные лекции в 239-й физматшколу, занимался водным поло, рисованием, учил английский.

После травмы шеи врачи запретили Николаю тренироваться. Мальчик перестал общаться с отцом и дедушкой, с которыми всегда был в хороших отношениях, и заниматься любимой химией, читать и смотреть фильмы. Общение с друзьями и родственниками сошло на нет, а день состоял из сна, курения и компьютерных игр. По словам Ирины, сил на школу и прогулки не было, сын перестал выходить из комнаты. Когда ему было 15, Ирина привела его к психологу.

С тех пор она вместе с сыном прошла несколько «кругов» в попытках вылечиться:

— К 17 годам депрессия уже так развилась, что сын перестал есть и спать. Мы обратились к психиатру, он прописал таблетки. И сразу стало легче. Но, со слов сына, врач не хотел вникать в проблемы, смеялся над ними.

Николай перестал пить препараты перед выпускными экзаменами: «они плохо влияли на память». Ирина вспоминает, что у его отца в этом возрасте тоже была сильная депрессия.

Затем Николай начал принимать новый препарат, но он не помог. Из-за плохо сданной сессии состояние только ухудшалось: он не понимал, что читает, и не мог ни во что вникнуть. Сейчас снова начал принимать антидепрессанты и у него появились силы вернуться к учебе и выходить из дома на прогулки.

— Борьба с депрессией продолжается. И это трудно. Как любая мать я не могу чувствовать себя абсолютно счастливой и спокойной, если ребенок болен. Постоянно думаю, как помочь сыну вернуться к нормальной жизни. Всегда есть страх, что он окажется на грани жизни и смерти. Надеюсь, когда-нибудь он всё же найдет врача, которому доверит все эти узелки из детства, которые мешают жить и радоваться.

Отец Николая считает состояние сына результатом отсутствия серьезной занятости и, как и первый врач сына, говорит, что «если бы началась война, то все депрессии сразу же прошли бы».

Александра Яковис рекомендует тем, кто подозревает депрессию у близкого человека, задавать наводящие вопросы и напоминать, каким он был прежде, чтобы человек мог сравнить внутренние ощущения. Во время же лечения важно убеждать не бросать процесс, если облегчение не пришло мгновенно.

Александра Яковис, медицинский психолог-психотерапевт:

— Важно понимать, что лечение, которое назначает врач, не действует мгновенно. Чаще медикаменты имеют накопительный эффект, который наступает примерно через две недели. На это надо настроиться. Иногда требуется подбор фармакотерапии, и поэтому важно держать связь с доктором, находиться под наблюдением, сообщать ему об изменениях состояния после начала лечения.

«Во время психотерапии у меня возникает чувство, что я справляюсь»

— В какой-то момент я была готова на всё, чтобы почувствовать себя нормально. Когда мне было 19 лет, пробовала экстремальные вещи, которые никому не советую, вроде голодания и депривации сна (метод, при котором человек не спит сутки и более

прим. «Бумаги»). У меня была идея фикс. Летом я вставала в 5–6 утра и начинала бегать, мой рекорд — 16 километров нон-стоп. Каждый день занималась спортом, не пила алкоголь и кофе, не курила, ела практически только фрукты и овощи, — рассказывает Саша.

Какое-то время это работало, но потом у Саши случилась ее самая сильная депрессия, и врач предложил попробовать антидепрессанты. Несмотря на страхи, девушка согласилась.

Сейчас от приступов ее бережет «комплексный подход» — сочетание психотерапии и антидепрессантов. Чтобы подобрать подходящие препараты, понадобилось немало времени: побочные эффекты некоторых перекрывали лечебное действие. Из-за одного препарата Саша периодически «проваливалась» в яму депрессивных мыслей. Она повторяет, что из-за непредсказуемого эффекта выбирать препараты нужно только со специалистом. А психотерапия хороша и в качестве профилактики.

— Когда ты приходишь к психотерапевту, важно сформулировать запрос. По сути, всё начинается с того, что ты рассказываешь о своих чувствах. Почему плохо, почему дискомфортно, почему ты злишься и чувствуешь обиду. Терапия помогает взглянуть на всё с разных сторон, воспринимать ситуацию более осмысленно.

В течение болезни Саша выработала для себя «правило двух недель». Каждый вечер девушка анализировала, понравился ли ей прошедший день, как она себя чувствует, есть ли силы заниматься делами и общаться. И если в течение двух недель она чувствовала себя плохо, то звонила врачу.

— Во время психотерапии у меня возникает чувство, что я справляюсь. Говорю себе: это рабочая ситуация, всё будет хорошо. А депрессия — это как раз таки отсутствие ощущения, что всё хорошо, — заключает Саша.

«Это два разных состояния: как я чувствовала себя до лечения и после»

Необходимое при депрессии лечение при всех эмоциональных сложностях требует еще и немалых финансовых вложений. Так, у Саши уходит на препараты около 3 тысяч рублей в месяц. Один сеанс у психотерапевта стоит еще 2 тысячи. Иногда, чтобы позволить себе лечение, девушке приходилось занимать деньги, но после объяснения один из ее психотерапевтов снизил стоимость.

В Клинике лечения фобий и депрессий сеанс психотерапии стоит от 2,5 тысяч рублей. Если клиенту это не по карману, его направляют в госучреждения, где специалисты работают с ним бесплатно.

Бесплатно посещает врача и Настя, но примерно 1,5 тысячи рублей в месяц она тратит на антидепрессанты. Препараты, по ее словам, очень помогают.

— Медикаменты убрали всю симптоматику, но проблемы в голове, которые это вызвали, еще остались. Сейчас работаю над этим с психотерапевтом. В целом это два разных состояния: как я чувствовала себя до лечения и после. Через две недели «накопился» эффект действия антидепрессантов, а я уже и не помнила, что можно не видеть всё в сером цвете.

Несмотря на сопротивления сына, Ирина продолжает искать специалиста, который поможет закрепить действие антидепрессантов. Она говорит, что лечение сына от депрессии — это очень существенные расходы для их семьи. Прием психотерапевта стоит от 2 тысяч, еще 900 рублей в месяц приходится отдавать за антидепрессанты. Если специалисты решат повысить дозировку, сумма вырастет.

— Я очень радуюсь, когда сын улыбается и обнимает меня. Верю, что то солнце, которое живет в нем, когда-нибудь выйдет из-за туч депрессии. И он поймет, что жизнь — это чудо.

Иллюстрации из комикса «Книга о депрессии». Автор: Саша Скочиленко

Источник