Физиологические основы поддержания равновесия

Причиной головокружения в большинстве случаев служит нарушение согласованной деятельности различных сенсорных систем – вестибулярной, зрительной, проприоцептивной (информация о положении тела в пространстве, получаемая от рецепторов, расположенных главным образом в мышцах и сухожилиях). Кроме того, важной, а иногда и доминирующей причиной возникновения головокружения является дисфункция центральных структур, участвующих в поддержании равновесия тела, главным образом, ядер мозжечка.

Вестибулярная система

Вестибулярная система состоит из:

- лабиринта,

- вестибулярной части преддверно-улиткового нерва,

- вестибулярных ядер в стволе головного мозга, а также их связей с другими отделами ЦНС (центральной нервной системы).

Правильная работа вестибулярной системы позволяет человеку четко ориентироваться в трехмерном пространстве, а именно:

- воспринимать положение тела относительно вектора силы тяжести (статический компонент);

- ощущать направление и скорость движения тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент).

Лабиринт располагается в каменистой части височной кости и включает:

- отолитовый аппарат, который представлен двумя сообщающимися камерами (саккулус и утрикулус);

- системой трех полукружных каналов, располагающихся во взаимоперпендикулярных плоскостях.

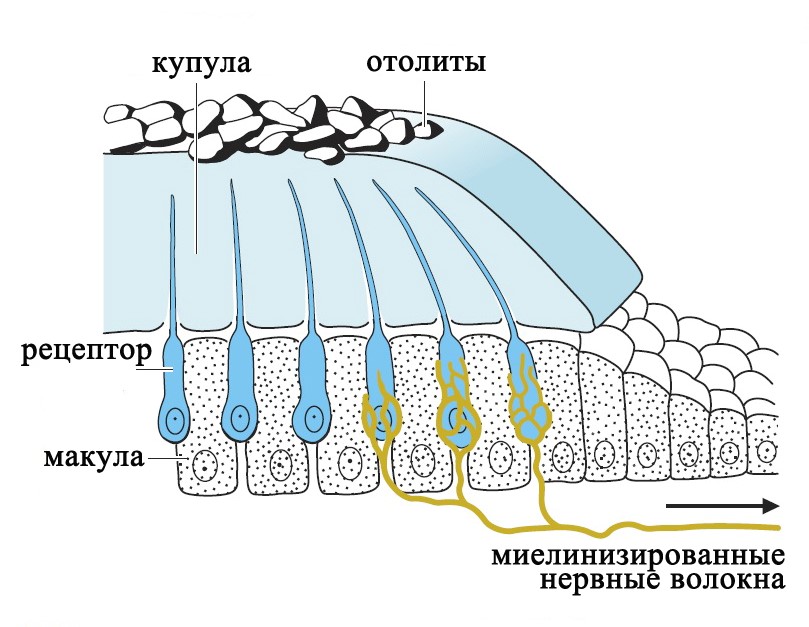

Строение лабиринта

В каждой камере отолитового аппарата и в каждом полукружном канале имеется скопление рецепторных клеток – макула, которая покрыта желатинообразной массой – купулой. В отолитовом аппарате купула покрывает волосковые клетки наподобие подушки и содержит отложения кристаллов кальцита (отолиты), которые придают купуле дополнительный вес.

Отолитовый аппарат

В полукружных каналах желатинообразная масса не содержит отолитов и полностью перекрывает просвет канала.

Рецепторы вестибулярной системы представлены волосковыми клетками, которые несут на апикальной поверхности от 60 до 80 тонких выростов цитоплазмы (стереоцилий) и одну ресничку (киноцилию).

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

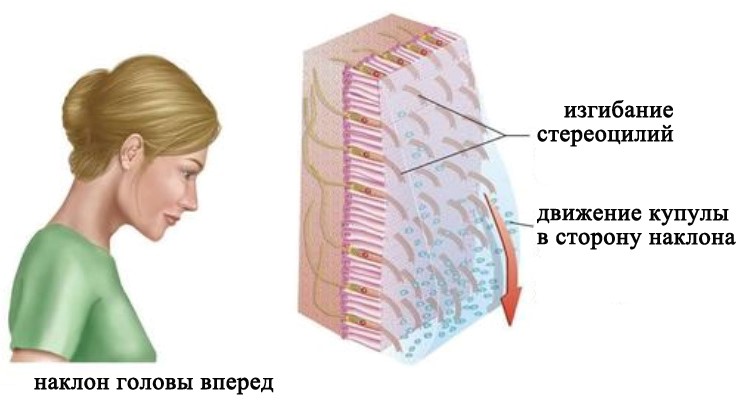

При вертикальном положении головы макула утрикулуса располагается горизонтально. Когда голова наклоняется в сторону, утяжеленная отолитами желатинообразная мембрана под действием силы тяжести соскальзывает в сторону наклона. Это скольжение приводит к изгибанию стереоцилей волосковых клеток. Наклон стереоцилей сопровождается (в зависимости от направления) повышением или снижением частоты нервных импульсов в чувствительных нейронах вестибулярного ганглия. Макула саккулуса располагается вертикально и действует таким же образом.

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

Восприятие линейных ускорений

При резком линейном ускорении тела купула саккулуса или утрикулуса за счет сил инерции смещается в направлении, противоположном направлению движения, что также приводит к изменению электрической активности рецепторов.

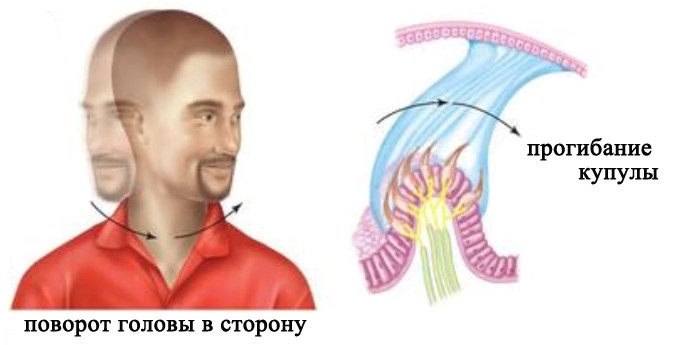

Восприятие углового ускорения

Три полукружных канала расположены в трех разных плоскостях. Каждый из трех каналов действует как замкнутая трубка, заполненная лимфой. В расширенной части канала его внутренняя стенка выстлана волосковыми клетками, а расположенная над ними купула полностью перекрывает просвет канала. При повороте головы полукружные каналы поворачиваются вместе с ней, а эндолимфа в силу своей инерции в первый момент остается на месте. В результате этого возникает разность давлений по обе сторону купулы, и она прогибается в направлении, противоположном движению. Это вызывает деформацию стереоцилий и последующее изменение активности нейронов.

Восприятие углового ускорения

При вращении головы только в горизонтальной, сагитальной или фронтальной плоскости активируются рецепторы одного из соответствующих каналов. При сложном вращении головы активируются рецепторы всех трех каналов. Информация от них поступает в головной мозг и на основе ее конвергенции и анализа модулируется истинная картина перемещения головы.

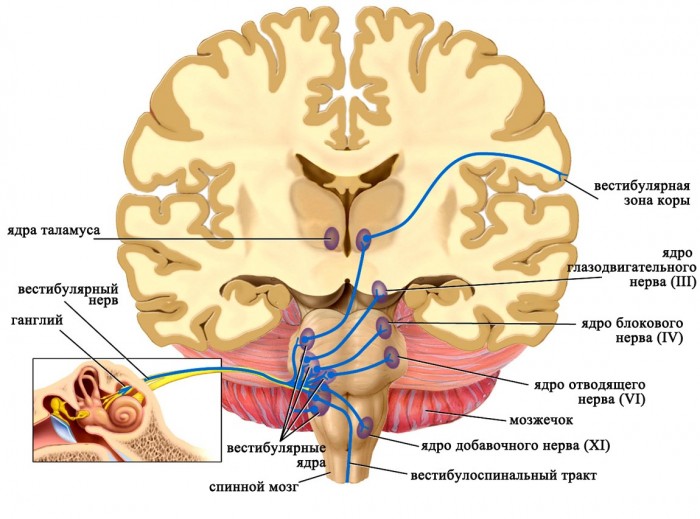

Центральный отдел вестибулярной системы

Аксоны чувствительных нейронов, тела которых располагаются в вестибулярном ганглии, следуют в продолговатый мозг и оканчиваются в четырех парных вестибулярных ядрах. Приходящие в эти ядра импульсы от рецепторов дают точную информацию о положении в пространстве исключительно головы (но не всего тела!), поскольку она может быть наклонена или повернута относительно туловища. Для восприятия положения тела в пространстве необходим также учет угла наклона и поворота головы относительно туловища, поэтому вестибулярные ядра получают дополнительные стимулы от проприорецепторов мышц шеи.

Далее от вестибулярных ядер афферентная импульсация направляется к нейронам специфических ядер таламуса, а отростки последних достигают постцентральной извилины коры больших полушарий головного мозга

Проприоцептивная система

Благодаря проприоцепции, мы ощущаем положение конечностей, движение и степень мышечного напряжения в них. Это дает человеку чувство “опоры”, т.е. осознание, что стопы опираются на какую-либо поверхность, удерживая вес тела. Рецепторный аппарат проприоцептивной чувствительности, расположен в мышцах, сухожилиях, фасциях, капсулах суставов, а также в коже.

Необходимо отметить, что важную роль в поддержании равновесия тела играют рецепторы глубокой чувствительности, расположенные не только в конечностях, но и в структурах шеи, главным образом, в глубоких мышцах. Информация, получаемая головным мозгом от этих рецепторов, необходима для пространственной ориентации человека, поддержании его позы, а также координинации движения головы и туловища.

Зрительная система

Эффективное поддержание равновесия требует четкого контроля со стороны зрительной системы (в соответствие с принципом обратной связи). При этом контроль над движениями мышц глазного яблока является чрезвычайно сложным процессом. Существует 3 основных системы контроля взора:

- Система саккадических движений глазных яблок;

- Система плавных (следящих) движений глазных яблок;

- Вестибуло-окулярная система.

В пределах головного мозга эти системы контролируются определенными анатомическими зонами, которые являются в значительной степени изолированными, и обеспечивают две главные функции:

- зафиксировать предмет рассматривания в периферии визуальной области, поворачивая к нему глаза;

- удержать изображение предмета рассматривания устойчивым на ямке сетчатки.

Система саккадических движений глазных яблок

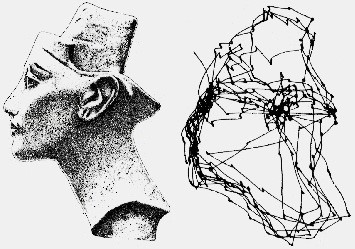

Когда объект интереса появляется в периферии визуальной области, происходит быстрый поворот глазных яблок в его сторону, так, что изображение объекта проецируется на сетчатку в области желтого пятна. Тот же самый двигательный ответ глазных яблок может быть вызван внезапным звуком или болезненным стимулом. Такое быстрое движение глаз называется саккадическим, от французского слова, означающего резкое движение парусника при ветре или дергание головы лошади от потягивания узды. В целом, система саккадических движений глазных яблок обеспечивает обнаружение зрительной цели и выведение ее на наиболее чувствительную часть сетчатой оболочки. Саккады возникают, например, в процессе чтения, при этом глаза человека обычно совершают несколько саккадических движений на каждой строке. Кроме того, они появляются, когда человек рассматривает какой-либо объект (картину, скульптуру и пр.), но в этом случае саккады совершаются в разных направлениях (вверх, вниз, в стороны и под углом) последовательно от одной точки объекта к другой.

Классическое изображение, описывающее саккадические движение глазных яблок

при рассматривании объекта

Система плавных (следящих) движений глазных яблок

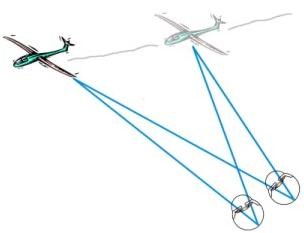

Когда объект рассматривания перемещается, саккадическая система может первоначально зафиксировать его, но скоро теряет, поскольку изображение ускользает из области желтого пятна (сетчатое скольжение). Плавные (следящие) движения глаз необходимы для длительной фиксации движущегося объекта и слежения за ним. После того как визуальная цель выбрана, система работает вне волевого контроля.

Схематическое изображение функционирования системы

плавных (следящих) движений глаз

Вестибуло-окулярная система

В то время как система следящих движений глазных яблок фиксирует изображение перемещающегося объекта рассматривания на желтом пятне, существует другая система, которая позволяет стабилизировать изображение неподвижного объекта рассматривания на сетчатке во время движения головы. Это основная функция вестибуло-окулярной системы. Благодаря ее наличию у человека во время движения на транспорте по неровной дороге или ходьбе не возникает проблем с четким рассматриванием отдаленного объекта. В том случае, когда по какой-либо причине вестибуло-окулярная система не работает возникает феномен, называющийся “осциллопсия” – “дергание” визуальной картинки при движении.

Мозжечок

Основная функция мозжечка заключается в получении информации о положении тела в пространстве от всех органов чувств и регуляции на ее основе мышечного тонуса и движений для поддержания равновесия и выполнения точных действий.

Для больных с повреждением мозжечка характерна астазия-абазия – нарушение способности к сохранению равновесия тела при стоянии и ходьбе. Больные ходят, широко расставив ноги – так называемая туловищная атаксия (“пьяная походка”).

Ходьба на пятках и носках невозможна. Атаксия в данном случае развивается вследствие неспособности головного мозга координировать деятельность мышц в процессе преодоления силы тяжести. Также выявляются глазодвигательные расстройства. Они проявляются нарушением фиксации взора на неподвижных или двигающихся объектах, в результате чего возникают рывковые движения глаз при слежении. Также характерен вертикальный нистагм, бьющий вверх или вниз.

Вертикальный нистагм при повреждении мозжечка.

Источник

Рецепторы мышечного чувства это

Проприоцепция — это группа сигналов, посылаемых в центральную нервную систему специальными терминалами (проприоцепторами), расположенными в суставных капсулах, связках, сухожилиях и мышцах.

Проприоцепторы, среди которых выделяют мышечные рецептор ных образований» href=»http://www.braintools.ru/article/9580″> рецептор ы, или мышечные веретена ( рецептор ы растяжения), сухожильные рецептор ы, или органы Гольджи ( рецептор ы мышечной силы), а также суставные рецепторы относятся к механо рецептор ам, посылающим в ЦНС информацию о положении, деформации и смещениях различных частей тела.

Функционирование этих рецептор ов обеспечивает координацию всех подвижных органов и тканей животного и человека в состоянии покоя и во время любых двигательных актов. При экспериментальном выключении проприоцепторов животные теряют способность поддерживать естественные позы, двигаться и целесообразно реагировать на внешние воздействия.

Если человек закроет глаза и попытается написать текст, то буквы будут написаны достаточно четко. Этим простым способом легко убедиться в умении человека пользоваться информацией, идущей от мышц и суставов.

Проприоцепторы составляют периферическую часть проприоцептивной сенсорной системы , или двигательного анализатора . Вместе с тем, несмотря на то, что миллионы людей ежедневно пользуются услугами этого анализатора, мы до сегодняшнего дня знаем сравнительно мало о его деятельности. Это особенно касается работы коркового отдела двигательного анализатора. Внутренние проприоцепторы находятся в мышцах, сухожилиях, сухожильных влагалищах, межкостных мембранах, фасциях, тканях суставов, надкостнице и т.д. Среди них имеются неспециализированные рецептор ы, встречающиеся и в других частях тела (свободные нервные окончания, инкапсулированные рецептор ы типа телец Руффини и Пачини), и специализированные — мышечные веретена и сухожильные органы (или рецептор ы) Гольджи.

Двигательный, или кинестетический, анализатор (мышечная сенсорная система ) обеспечивает формирование так называемого мышечного чувства при изменении напряжения мышц, суставных сумок, связок и сухожилий. Проблема мышечно-суставных ощущений имеет исключительное значение для физиологии и психологии. Специфические особенности человека появились благодаря более совершенной организации мышечной сенсорной системы по сравнению с животными.

И.М. Сеченов считал, что мышечное чувство является ближайшим регулятором движений и одним из орудий ориентации человека в пространстве и времени. Ощущения положения и перемещения тела в пространстве, ощущения во время трудовой деятельности и членораздельная речь лежат в основе формирования сознания человека и его представлений об окружающем мире.

Мышечное чувство обладает тремя качествами. Это, во-первых, ощущение положения конечностей, когда человек может определить положение своих конечностей и их частей относительно друг друга. Во-вторых, ощущение движения, когда, изменяя угол сгибания в суставе, человек осознаёт скорость и направление движения. Третьим качеством является ощущение усилия, когда человек может оценить мышечную силу, нужную для движения или удерживания суставов в определённом положении при подъёме или перемещении груза.

Наряду с кожной, зрительной и вестибулярной сенсорными системами двигательный анализатор оценивает положение тела в пространстве, позу, участвует в координации мышечной деятельности.

Двигательная сенсорная система служит для анализа состояния двигательного аппарата — его движения и положения. Информация о степени сокращения скелетных мышц, натяжении сухожилий, изменении суставных углов необходима для регуляции двигательных актов и поз.

Общий план организации. Двигательная сенсорная система состоит из следующих 3-х отделов:

- периферический отдел, представленный проприо рецептор ами, расположенными в мышцах, сухожилиях и суставных сумках;

- проводниковый и отдел, который начинается биполярными клетками (первыми нейрон ами), тела которых расположены вне ЦНС — в спинномозговых узлах. Один их отросток связан с рецептор ами, другой входит в спинной мозги передает проприоцептивные импульсы ко вторым нейрон ам в продолговатый мозг (часть путей от проприо рецептор ов направляется в кору мозжечка ), а далее к третьим нейрон ам — релейным ядрам таламуса (в промежуточный мозг);

- корковый отдел находится в передней центральной извилине коры больших полушарий.

Функции проприо рецептор ов

К проприо рецептор ам относятся мышечные веретена, сухожильные органы (или органы Гольджи) и суставные рецептор ы ( рецептор ы суставной капсулы и суставных связок). Все эти рецептор ы представляют собой механо рецептор ы, специфическим раздражителем которых является их растяжение.

Мышечные веретена человека, представляют собой продолговатые образования длиной несколько миллиметров, шириной десятые доли миллиметра, которые расположены в толще мышцы. В разных скелетных мышцах число веретен на1 г ткани варьирует от нескольких единиц до сотни.

Таким образом, мышечные веретена как датчики состояния силы мышцы и скорости ее растяжения реагируют на два воздействия: периферическое — изменение длины мышцы, и центральное — изменение уровня активации гамма-мото нейрон ов. Поэтому реакции веретен в условиях естественной деятельности мышц довольно сложны. При растяжении пассивной мышцы наблюдается активация рецептор ов веретен; она вызывает миотатичес-кий рефлекс , или теор ии рефлекторной деятельности» href=»http://www.braintools.ru/article/8998″>рефлекс на растяжение. При активном сокращении мышцы уменьшение ее длины оказывает на рецептор ы веретена дезактивирующее действие, а возбуждение гамма-мото нейрон ов, сопутствующее возбуждению альфа-мото нейрон ов, приводит к реактивации рецептор ов. Вследствие этого импульсация от рецептор ов веретен во время движения зависит от длины мышцы, скорости ее укорочения и силы сокращения.

Сухожильные органы ( рецептор ы) Гольджи человека располагаются в зоне соединения мышечных волокон с сухожилием, последовательно по отношению к мышечным волокнам.

Сухожильные органы представляют собой структуру вытянутой веретенообразной или цилиндрической формы, длина которой у человека может достигать1 мм. Этот первичночувствующий рецептор . В условиях покоя, т.е. когда мышца не сокращена, от сухожильного органа идет фоновая импульсация. В условиях мышечного сокращения частота импульсации возрастает прямо пропорционально величине мышечного сокращения, что позволяет рассматривать сухожильный орган как источник информации о силе, развиваемой мышцей. В тоже время сухожильный орган слабо реагирует на растяжение мышцы.

В результате последовательного крепления сухожильных органов к мышечным волокнам (а в ряде случаев — к мышечным веретенам), растяжение сухожильных механо рецептор ов происходит при напряжении мышц. Таким образом, в отличие от мышечных веретен, сухожильные рецептор ы информируют нервные центры о степени напряжения мыши, и скорости его развития.

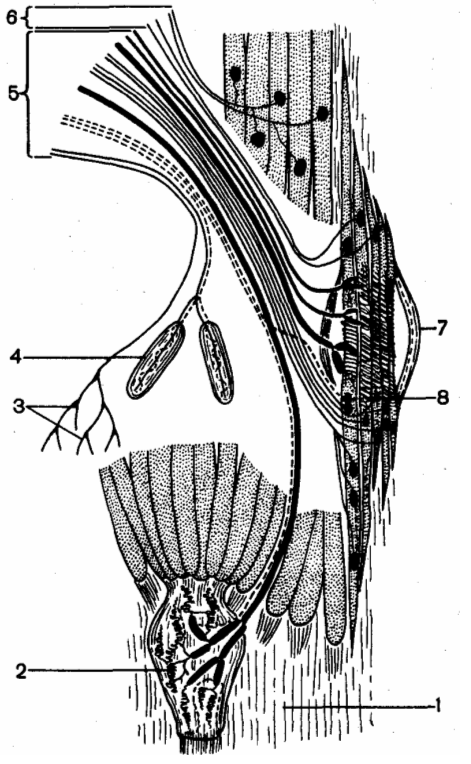

Эфферентная иннервация скелетной мышцы: 1 — сухожилие мышцы; 2 — сухожильные рецептор ы Гольджи; 3 — свободные окончания; 4 — тельца Фатера-Пачини; 5 — афферентные волокна; 6 — эфферентные волокна; 7 — мышечное веретено; 8 — окончания афферентных волокон

Суставные рецептор ы реагируют на положение сустава и на изменения суставного угла, участвуя, таким образом, в системе обратных связей от двигательного аппарата и в управлении им. Суставные рецептор ы информируют о положении отдельных частей тела в пространстве и относительно друг друга. Эти рецептор ы представляют собой свободные нервные окончания или окончания, заключенные в специальную капсулу. Одни суставные рецептор ы посылают информацию о величине суставного угла, т. е. о положении сустава. Их импульсация продолжается в течение всего периода сохранения данного угла. Она тем большей частоты, чем больше сдвиг угла. Другие суставные рецептор ы возбуждаются только в момент движения в суставе, т. е. посылают информацию о скорости движения. Частота их импульсации возрастаете увеличением скорости изменения суставного угла.

Проводниковый и корковый отделы проприоцеп-тивного анализатора млекопитающих и человека. Информация от мышечных, сухожильных и суставных рецептор ов поступает через аксон ы первых афферентных нейрон ов, находящихся в спинномозговых ганглиях, в спинной мозг , где частично переключается на альфа-мото нейрон ы или на вставочные нейрон ы (например, на клетки Реншоу), а частично направляется по восходящим путям в высшие отделы головного мозга. В частности, по путям Флексига и Говерса проприоцептивная импульсация доставляется к мозжечку, а по пучкам Голля и Бурдаха, проходящим в дорсальных канатиках спинного мозга , она доходит до нейрон ов одноименных ядер, расположенных в продолговатом мозге.

Аксоны таламических нейрон ов ( нейрон ов третьего порядка) оканчиваются в коре больших полушарий, главным образом, в соматосенсорной коре (постцентральная извилина) и в области сильвие-вой борозды (соответственно, участки S-1 и S-2), а также частично в двигательной (префронтальной) области коры. Эта информация используется двигательными системами мозга достаточно широко, в том числе для принятия решения о замысле движения, а также для его реализации. Кроме того, у человека на основе про-приоцептивной информации формируются представления о состоянии мышц и суставов, а также, в целом, о положении тела в пространстве.

Сигналы, идущие от рецептор ов мышечных веретен, сухожильных органов, суставных сумок и тактильных рецептор ов кожи. Механо рецептор ная и температурная чувствительность» href=»http://www.braintools.ru/article/9885″> рецептор ов кожи, называют кинестетическими, т. е. информирующими о движении тела. Их участие в произвольной регуляции движений различно. Сигналы от суставных рецептор ов вызывают заметную реакцию в коре больших полушарий и хорошо осознаются. Благодаря им человек лучше воспринимает различия при движениях в суставах, чем различия в степени напряжения мышц при статических положениях или поддержании веса. Сигналы же от других проприо рецептор ов, поступающие преимущественно в мозжечок, обеспечивают бессознательную регуляцию, подсознательный контроль движений и поз.

Таким, образом, проприоцептивные ощущения дают человеку возможность воспринимать изменения положения отдельных частей тела в покое и во время совершаемых движений. Информация, поступающая от проприоцепторов, позволяет ему постоянно контролировать позу и точность произвольных движений, дозировать силу мышечных сокращений при противодействии внешнему сопротивлению, например при подъеме или перемещении груза.

Проприоцептивное восприятие положения тела и движений происходит в результате объединения в соматосенсорной коре информации от всех разновидностей проприоцепторов.

Источник