Как развить чувство ритма у детей и взрослых?

Прежде всего, нужно понять, что развить чувство именно музыкального ритма не получится в отрыве от практики. Другими словами, нужно развивать его в процессе музыкальных занятий при помощи специальных упражнений и приемов, которые мы чуть ниже рассмотрим.

Другое дело, что есть также и такие виды деятельности, которые способствуют, то есть могут помочь воспитанию чувства ритма, несмотря на то, что непосредственно не относятся к музыкальной практике. Их мы тоже рассмотрим отдельно.

Развитие чувства ритма при занятиях музыкой

На воспитание чувства ритма можно направить самые разные виды музыкальной деятельности: изучение теоретической базы, игра на инструменте и пение, переписывание нот, дирижирование и др. Рассмотрим основные способы, которые посвящены этой проблеме.

ДЕЛО №1 «ВОСПИТАНИЕ МОЗГОВ». Чувство ритма – это не просто чувство, это еще и определенный способ мышления. Поэтому чрезвычайно важно постепенно привести ребенка (а взрослому – прийти самому) к осознанию явлений ритма с точки зрения музыкальной теории. Что тут самое важное? Важны понятия пульса, метра, музыкального размера, знание длительностей нот и пауз. В выполнении данной задачи вам помогут следующие материалы (нажимайте на названия – будут открываться новые странички):

ДЕЛО №2 «СЧЕТ ВСЛУХ». Этот способ широко применяется учителями музыкальных школ, причем как на начальном этапе, так и со старшими детьми. В чем суть метода?

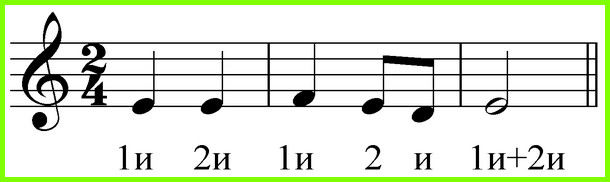

Ученик вслух ведет счет долей в такте в соответствии с размером. Если размер 2/4, значит, счет идет так: «раз-и, два-и». Если размер 3/4, то, соответственно считать нужно до трех: «раз-и, два-и, три-и». Если размер такта выставлен 4/4, тогда и считаем до четырех: «раз-и, два-и, три-и, четыре-и».

В то же самое время, точно так же просчитываются различные музыкальные длительности и паузы. Целая считается на четыре, половинная нота или пауза занимает две доли, четвертная- одну, восьмая – половинку доли (то есть их две штуки можно сыграть на долю: одна играется, например, на «раз», а вторая – на «и»).

И таким образом, равномерный размерный счет и счет длительностей совмещается. Если регулярно и качественно использовать данный метод при разучивании произведений, то ученик постепенно привыкнет к ритмичной игре. Вот пример такого совмещения:

ДЕЛО №3 «РИТМОСЛОГИ». Этот способ развития ритмического чувства очень эффективный, он применяется обычно в 1-2 классах на уроках сольфеджио, но можно заниматься этим и дома в любом возрасте. Детям объясняют, что в мелодии есть длинные и короткие звуки, для которых подбираются похожие по длительности ритмо-слоги.

Например, всякий раз, когда в нотах попадается четвертная нота, предлагается говорить слог «та», когда восьмая – слог «ти», две восьмых подряд – «ти-ти». Половинная нота – говорим растянутый слог «та-ам» (как бы показывая, что нота длинная и состоит из двух четвертей). Это очень удобно!

Как с этим работать? Берем какую-нибудь мелодию, например, мелодию известной песни М. Карасева «Маленькой ёлочке холодно зимой». Можно взять пример и проще или сложнее, как вам угодно. И дальше работа строится в таком порядке:

- Сначала просто рассматриваем нотный текст, определяем, какие в нем есть длительности нот. Репетируем – все длительности называем своими «слогами»: четвертные – «та», восьмые – «ти», половинные – «та-ам».

Что у нас получается? Первый такт: та, ти-ти. Второй такт: та, ти-ти. Третий: ти-ти, ти-ти. Четвертый: та-ам. Разбираем таким вот образом мелодию до конца.

- Следующий этап – подключаем ладошки! Ладошки у нас будут хлопать ритмический рисунок с одновременным проговариванием ритмических слогов. Можно, конечно, с этого этапа сразу и начать, особенно, если прибегаете к методу уже не первый раз.

- Если ребенок запомнил ритмический рисунок, то можно поступить так: ритмо-слоги заменить на названия нот, а ладошки пусть продолжают отстукивать ритм. То есть мы хлопаем и называем ноты в нужном ритме. Одновременно прокачиваем, таким образом, и навык чтения нот и чувство ритма.

- Делаем все то же самое, только ноты теперь уже не просто называем, а поем. Учитель или взрослый пусть подыграет мелодию. Если вы занимаетесь самостоятельно, то послушайте ее в аудиозаписи (плеер – ниже), можно петь одновременно с прослушиванием.

https://muz-teoretik.ru/wp-content/uploads/2016/01/razv-chuv-ritma-001.mp3

- После такой хорошей проработки обычно для ребенка не составляет труда подойти к инструменту и проиграть ту же мелодию уже с хорошим ритмом.

Кстати, при желании можно использовать и любые другие подходящие ритмические слоги. Например, это могут быть звуки часов: «тик-так» (две восьмушки), «тики-таки» (четыре шестнадцатых ноты), «бом» (четверти или половинные) и т.д.

ДЕЛО №4 «ДИРИЖИРОВАНИЕ». Дирижирование удобно применять при пении мелодий, оно в таком случае заменяет собой счет вслух. Но у дирижерского жеста есть еще одно преимущество по сравнению с другими способами развития ритма: он связан с пластикой, с движением. И именно поэтому дирижирование чрезвычайно полезно не только тем, кто поет, но и тем, кто играет на любом инструменте, поскольку воспитывает точность движения и волю.

Ведь часто бывает так, что ребенок понимает ритм и слухом, и умом, и глазами, но сыграть верно не может из-за того, что не отработана координация между слухом и действием (движениями рук при игре на инструменте). Вот этот недостаток как раз легко выправляется с помощью дирижирования.

ПОДРОБНЕЕ О ДИРИЖИРОВАНИИ – ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

Метроном применяют на разных этапах обучения, но преимущественно в работе со старшими детьми и студентами. Какова цель? Метроном включают для того, чтобы учащийся лучше слышал биение пульса, что позволяет ему играть все время в одном темпе: не ускорять его и не замедлять.

Особенно плохо, когда ученик ускоряет темп (без метронома он может этого и не почувствовать). Почему это плохо? Потому что в таком случае он не доигрывает определенные доли, не выдерживает паузы, не выигрывает какие-то ритмические фигуры, съедает их, комкает (особенно шестнадцатые ноты на последних долях такта).

В результате произведение не только искажается ритмично, страдает и качество его исполнения – рано или поздно ускорение приводит к тому, что произведение «забалтывается», в нем теряется ясность, а также появляются технические ошибки (остановки, не получаются пассажи и т.д.). Происходит это все оттого, что при ускорении музыкант не позволяет себе нормально дышать, он напрягается, излишне напрягаются и его руки, что приводит к срывам.

ДЕЛО №6 «ПОДТЕКСТОВКА». Разучивание мелодий с текстом или подбор слов, текста под музыку тоже является хорошим способом воспитания ритмичной игры. Ритмическое чувство здесь развивается благодаря выразительности словесного текста, который тоже имеет ритм. Тем более, что ритм слов более знаком людям, чем ритм музыкальный.

Как применять этот метод? Обычно в песнях остановки на длинных нотах приходятся на те же моменты, когда подобные остановки происходят в тексте. Есть два пути, любой из них эффективен:

- Учить песню со словами до ее проигрывания на фортепиано (то есть почувствовать ритм раньше).

- Разобрать песню по нотам, а потом для большей точности ритма – играть ее и петь со словами (слова помогают выправить ритм).

Кроме того, подтекстовка часто помогает освоить какие-то сложные ритмические фигуры, например квинтоли. Подробнее про исполнение квинтолей и других необычных ритмов можно прочитать в статье, посвященной видам ритмического деления.

ВИДЫ РИТМИЧЕСКОГО ДЕЛЕНИЯ – ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

Занятия, способствующие развитию чувства ритма

Как мы уже отметили выше, если такие занятия, которые напрямую не касаются музыки, но помогают в воспитании чувства ритма детям и взрослым. К числу таких видов деятельности можно отнести математику, чтение стихов, физкультурные упражнения, хореографию. Рассмотрим подробнее все, что мы назвали.

МАТЕМАТИКА. Математика, как известно, помогает развитию логического мышления. Даже простейшие арифметические действия, которые отрабатываются детьми в 1-2 классе, существенно повышают чувство пропорций и симметрии. А мы уже говорили о том, что эти чувства помогают усвоить ритм умом.

Позволим себе одну рекомендацию. Если вы проверяете чувство ритма у своих малолетнего сына или дочки, и результаты вас не очень радуют, то не нужно их срочно тащить в музыкальную школу. Нужно, чтобы они немного подросли, научились в школе читать, писать, складывать и вычитать, и только после этого, то есть лет в 8-9 уже приводить ребенка в музыкальную школу. Дело в том, что слабое чувство ритма эффективнее всего развивается именно умственно, и поэтому для успеха нужна хотя бы элементарная математическая подготовка.

ЧТЕНИЕ СТИХОВ. Выразительное чтение стихотворений полезно не только потому, что также связано с воспроизведением ритмов, пусть и речевых. Музыка – это тоже в определенном смысле речь и язык. Огромную пользу приносит анализ содержания стихотворных текстов.

Ведь как читают стихи большинство людей? Они улавливают рифмы, но совершенно не понимают, что они читают. Однажды нам довелось побывать на уроке литературы в 8 классе. Проходили поэму «Мцыри» М.Ю. Лермонтова, дети рассказывали наизусть отрывки из поэмы. Это была печальная картина! Учащиеся произносили текст четко по строчкам, совершенно не обращая внимания на знаки препинания (точки и запятые), которые могли встретиться посреди строки, и совершенно не обращая внимания на то, что в конце строки никаких знаков препинания могло и не быть.

Приведем один из отрывков. Вот что по смыслу (не по строчкам) написано у Лермонтова:

Держа кувшин над головой,

Грузинка узкою тропой сходила к берегу.

Порой она скользила меж камней,

Смеясь неловкости своей.

И беден был ее наряд;

И шла она легко,

Назад изгибы длинные чадры откинув.

Летние жары покрыли тенью золотой лицо и грудь ее;

И зной дышал от уст ее и щек.

А теперь сравните это содержание с тем, которое произносилось читающими учениками по строчкам (несколько примеров):

«Сходила к берегу. Порой» (А порой и не сходила?)

«И шла она легко, назад» (Девушка включила задний ход, как на автомобиле)

«Откинув. Летние жары» (Жару откинула подальше, да здравствует холод!)

Отличается текст мастеров-рассказчиков от текста Лермонтова? Вопрос риторический. Потому-то и важно анализировать содержание. Это помогает анализировать затем и музыку с точки зрения ее ритмического строения, фразировки и не играть что-то наоборот.

ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И ТАНЦАМИ. Эти способы позволяют познавать ритм с помощью пластики, движений. Если мы говорим о физкультуре, то тут, прежде всего, следует иметь в виду зарядку-разминку, которую проводят в школах обычно под хороший ритмический счет. Для развития ритма также могут быть полезны занятия теннисом (ритмические ответы) и художественной гимнастикой (под музыку).

О танцах и говорить нечего. Во-первых, танец почти всегда сопровождается музыкой, которую танцующий также запоминает ритмически. А, во-вторых, многие движения танцев разучиваются под музыкальный счет.

Источник

Развитие чувства ритма как средство гармоничного становления личности ребенка

Дата публикации: 28.01.2021 2021-01-28

Статья просмотрена: 44 раза

Библиографическое описание:

Свиридова, А. А. Развитие чувства ритма как средство гармоничного становления личности ребенка / А. А. Свиридова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 352-354. — URL: https://moluch.ru/archive/347/78073/ (дата обращения: 12.10.2021).

Многие считают, что музыкальное развитие нужно только тем детям, которые занимаются музыкой, танцами или вокалом. В частности, это касается чувства ритма у ребенка. Это очень ошибочное мнение, поскольку вся наша жизнь — это ритм. Считалось, что чувство ритма врожденно и коррекции не подлежит, но это далеко не так.

Важно понимать, что развитие чувства ритма влияет на развитие личности в целом. Ребенок учится чувствовать свое тело, свой организм, свои ощущения и, как следствие, имеет возможность управлять самим собой, становится более уравновешенным, речь становится более управляемой, пространство ребенок ощущает более полно, развивается чувство времени.

Ритм — это часть слуховых ощущений. «Ритм (греч. rytmos, от reo — теку) — воспринимаемая форма протекания во времени каких-либо процессов. Равномерное чередование каких-либо элементов (звуковых, двигательных и т. п.), присущее действию, течению, развитию чего-либо. Размеренный, налаженный каким-либо образом ход, протекание чего-либо» [2].

Можно понаблюдать, что некоторые дети, начиная чуть ли не с рождения, ритмично двигаются и чувствуют музыку. Дети, которые данной способностью обделены могут развить это чувство через ритмические игры, танцевальную деятельность, игры на детских музыкальных инструментах, шумовой оркестр.

Для каждого возраста детей свои требования к движениям и музыке. В программе по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной сказано следующее: «Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом вызывала моторную реакцию, была удобной для двигательных упражнений» [1, с. 24].

По поводу подбора движений в программе А. И. Бурениной трактуется: «В ритмической пластике движения должны соответствовать музыке, а также быть:

- Доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения координации движений, ловкости, точности, пластичности);

- Понятными по содержанию игрового образа (например, для младших- мир игрушек, окружающей природы, персонажи популярных мультфильмов; для старших- герои волшебных сказок, переживаниями различных состояний и т. д.)

- Разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные положения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр». [1, с. 25].

Поскольку у большинства детей страдает чувство ритма, нужно развивать его в игровой форме, чтобы детям было интереснее. Важно действовать по принципу от простого к сложному. Это могут быть различные игры с любыми безопасными предметами, которые издают звук (пластиковые или картонные стаканчики, грецкие орешки, ладошки, деревянные палочки и т. д.). Наряду с музыкально-ритмическими играми используем музыкально-ритмические танцевальные движения.

Цель: научить дошкольников передавать несложный ритмический рисунок с помощью ладошек, стаканчиков и др. муз. инструментов; вовремя реагировать на смену музыки и менять движение.

Задачи: развитие чувства ритма, эмоционального отклика на музыку, общей музыкальности ребенка и развития личности в целом; воспитание эстетического вкуса детей, коммуникативных качеств; закрепить умение выполнять движения под музыку; знание «право-лево».

Первая игра называется «Добрый круг». Музыку условно делим на куплеты и припевы. Дети садятся на стульчики по кругу и выполняют хлопки в ладоши и по коленкам во время припева, затем, на куплете поворачиваются к правому соседу и гладят его по голове, затем к левому. Музыка припева повторяется, и первая манипуляция с хлопками повторяется. На каждом куплете движения меняются, а на припеве повторяются. Данная игра была апробирована с детьми группы компенсирующей направленности. В данной группе есть очень агрессивные дети со всевозможными нарушениями психики и речи. Психолог, наблюдая за детьми на музыкальных занятиях отметила положительное влияние игры на детей. Подобные игры направлены не только на развитие чувства ритма, но и являются помощниками в воспитании коммуникативных качеств. Это создает благоприятную, дружную обстановку среди воспитанников, в отношении педагога и детей, учит работать в коллективе.

Вторая игра со стаканчиками. Так же детки сидят по кругу, но на коленках и выполняют движения под музыку. Так же делим музыку на куплет и припев. На куплете дети делают различные движения, повторяя за педагогом. Когда начинается припев, дети передают свои стаканчики правому соседу. На сильную долю происходит передача стаканчиков, а на слабую руки возвращаются обратно и захватывают стаканчики, переданные левым соседом, а на сильную опять передаем. Получается такой так называемый хоровод. В конечной цели должна произойти автоматизация действий в игре, что разгрузит сознание ребенка и позволит усложнять задачи игры, что приведет к еще большему развитию. К данным приемам планируется добавить еще слова, стишки, песенки, потешки, то есть, возможно, заменить музыку словами. Это будет способствовать развитию речи и ритма вместе. Ритм будет передаваться через стихотворный размер.

Итак, что мы получим в итоге? Мы получаем:

- развитие общей музыкальности (умение передавать темп, динамику, регистр, характер),

- развитие двигательных качеств,

- развитие координации движений,

- развитие умений ориентироваться в пространстве,

- развитие творческих способностей,

- развитие и тренировку психических процессов,

- развитие нравственно-коммуникативных качеств,

- развитие самостоятельности ребенка.

По наблюдениям ритм улучшился, реакция на музыку тоже, дети стали более сосредоточены, атмосфера на занятии стала спокойней, доброжелательней, детям стало легче слышать музыку во время танцев. Иногда дети сами предлагают усложнить игру и уже предлагают новые движения к первой игре. Заинтересованность детей и желание что-то добавить — это уже результат. Перенеся опыт музыкально-ритмических игр на музыкально-ритмическую деятельность, можно смело сказать, что дети стали лучше танцевать. Большинство детей быстро запоминают движения, вовремя их меняют в процессе танца, двигаются с характером и чувством, умеют различать музыку по ритму, темпу и т. д.

Развитие чувства ритма у детей — очень важно. Вовсе не обязательно развивать чувство ритма только для дальнейших перспектив занятий музыкой или танцами. Если ребенок будет себя чувствовать в пространстве уверенно и спокойно, то становление личности будет гармоничным, будет развито чувство времени, сосредоточенность и внимание. А ритм ему в этом поможет.

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). –СПб.: ЛОИРО, 2000.- 220 с.

Источник