- Работа психолога с детьми у которых депрессия

- Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

- Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Активизация пациента при депрессивных расстройствах

- Приобретение и закрепление социальных навыков

- Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Депрессия у детей младшего школьного возраста

- Симптомы депрессии у детей

- Диагностика депрессии у детей

- Что делать, если у ребенка депрессия

- Профилактика депрессии

- Советы психолога. Меняем установки

Работа психолога с детьми у которых депрессия

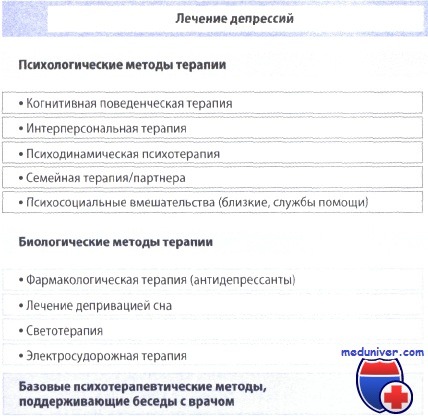

Глубинно-ориентированные методы терапии депрессивных расстройств. Большинство психоаналитических теорий исходит из того, что причиной развития депрессии бывает реальная или воображаемая утрата (Finch, Saylor). Характер этой утраты и интрапсихический уровень, на котором происходит ее переработка, оценивается в разных теоретических концепциях по-разному в зависимости от того, на каком этапе развития структуры Я впервые манифестирует депрессия.

Так, Фрейд постулировал в качестве основного механизма возникновения депрессии интроекцию утраченного объекта и изменение направленности амбивалентности, изначально относящейся к объекту, на этот интернализированный объект как часть самого себя. Он исходил из конфликта между Я и Сверх-Я, а Бибринг (Bibring), напротив, предполагал наличие конфликта между Я и Оно, объясняющего возникновение депрессий уже в возрасте от 6 до 7 лет.

Более ранние травмирующие переживания сохраняются в сфере бессознательного и манифестируют в виде выраженной ранимости с тенденцией интерпретировать даже незначительные конфликты как проявление собственной несостоятельности.

Для психоаналитического метода в широком смысле характерно, что пациент в процессе психотерапии осознает происхождение агрессивных импульсов, направленных на себя, обучается интегрировать их и переживает возвращение чувства собственного достоинства. В то время как лечение подростков, так же как и взрослых, проводится в форме бесед, для детей в большинстве случаев избирают игровую терапию.

Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

В поведенческой терапии (Lewinson et al.) определение депрессии дается с точки зрения психологии подкрепления: депрессия возникает в результате неспособности индивида влиять на позитивное подкрепление собственного поведения с помощью факторов среды. В центре терапевтических усилий стоят изменения уровня активности и социальных умений пациента. Была высказана гипотеза (Kashani et al.), что в соответствии с этой моделью к развитию депрессий в детском возрасте приводит недостаток социальной компетентности и способности к общению.

Среди когнитивных концепций особое значение имеют модель «приобретенной беспомощности» (Seligman) и модель «когнитивного искажения» (Beck). Согласно первой из этих моделей, депрессивная личность переживает успех и неудачу как явления, совершенно независимые от собственной активности и поведения, что порождает чувство полной беспомощности и негативное отношение к будущим событиям. Депрессивные личности живут в постоянном ожидании негативных событий, которые они не смогут контролировать.

Концепция приобретенной беспомощности подразумевает специфический атрибутивный стиль, которому, в отличие от позиции здоровой личности, свойственно постоянно приписывать неудачи в каких-либо делах собственным ошибкам, придавать им обобщенное, а не частное значение, распространять их негативное значение на другие ситуации и недооценивать позитивные компоненты.

Бек (Beck) назвал разработанную им когнитивную поведенческую терапию при депрессиях «активным, директивным, ограниченным во времени и структурированным методом психотерапии, основанным на теоретическом предположении, что аффекты и поведение индивида в значительной мере определяются тем, как этот индивид представляет себе окружающий мир». В лечении взрослых эта терапевтическая концепция играет большую роль и многократно получала соответствующую оценку.

Имеются многообещающие попытки использовать ее в терапии подростков, а возможно и детей, поэтому она должна быть рассмотрена здесь подробно (см. также Stark).

Модель депрессии по Беку (Beck et al.) основана на трех гипотезах (когнитивная триада), объясняющих развитие и сохранение депрессивных симптомов:

1) пациент недооценивает собственную личность (негативная самооценка);

2) во взаимодействиях с окружающим миром он видит исключительно неудачи, обиды и разочарования (негативная картина мира);

3) он исходит из того, что его поражения и фрустрации никогда не прекратятся (негативное ожидание будущего).

Эти типичные для депрессивного пациента взгляды приводят к тому, что он интерпретирует как прошлый, так и нынешний опыт в виде негативных, фиксированных, не поддающихся рациональной перепроверке мысленных схем, исключающих возможность альтернативного, конструктивно-оптимистического образа действий.

Такие дисфункциональные убеждения, складывающиеся в негативную картину самого себя, окружающего мира и будущего, выявились также при исследовании детей и подростков (Kovacs, Beck, Kazdin et al.).

Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

Дети и подростки должны познакомиться с широким диапазоном эмоциональных переживаний как у самих себя, так и у других (например, с континуумом настроений: радостное—безразличное—грустное—печальное). В процессе терапии чувства могут идентифицироваться с помощью мимики или жестикуляции и в игровой форме (например, путем открывания карт) (Stark et al.).

Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

На основе концепции Рема (Renin) типичные для депрессии когнитивные процессы должны быть изменены с помощью самонаблюдения, самооценки и самоподкрепления.

Путем самонаблюдения могут быть выявлены стрессоры и негативно фиксированные схемы мышления в повседневной жизни ребенка, а также оценена эффективность терапии. При тренинге самооценки дети обучаются видеть себя более реалистично и оптимистично, признавать собственные достоинства, замечать позитивные изменения. В рамках самоподкрепления ребенок награждает себя за позитивные стратегии решения проблем (обзор: Stark et al.).

Активизация пациента при депрессивных расстройствах

При лечении депрессивных детейили подростков настоятельно рекомендуется составлять план занятий, в который включаются приятные для ребенка виды деятельности и мероприятия. Они противодействуют типичной для депрессии склонности к уходу, пассивности и снижению мотиваций и способствуют позитивным переживаниям и улучшению настроения.

Приобретение и закрепление социальных навыков

Тренинг социальных навыков должен касаться как вербальных, так и невербальных способов поведения (например, зрительный контакт, улыбка), существенных для выражения и принятия как негативных, так и позитивных эмоций. Он включает инструктивные техники, обучение на модели и проигрывание (практическое использование) социально адекватных способов поведения при наличии обратной связи с терапевтом. Ребенок должен научиться вначале обдумывать проблему, разрабатывать стратегии ее решения и заранее предвидеть последствия возможных действий.

Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

В процессе психотерапии депрессивных детей и подростков нередко возникают проблемы. Так, например, когнитивно-поведенческая концепция исходит из того, что пациент активно включается в лечение, однако депрессивные больные нередко пассивны и молчаливы в процессе терапии, поэтому даже вербальный обмен информацией затруднен. Типичные для депрессии безнадежность и ангедония у ребенка или подростка иногда уже с самого начала не позволяют им рассчитывать на успех терапии («все это бессмысленно»).

Виды деятельности, задуманные как способы позитивного подкрепления, из-за депрессивной установки ребенка не переживаются как таковые. Нарушения концентрации и трудности в принятии решений тоже могут негативно повлиять на терапевтический процесс.

Поэтому терапевт при лечении депрессивных детей и подростков должен учитывать роль факторов, укрепляющих комплайенс (согласие с самим собой) пациента. К ним относятся приятное окружение и позитивное восприятие себя. Часто ролевые игры и изобразительный материал больше поощряют пациента к сотрудничеству, чем преимущественно вербальное общение. Терапевтические указания и поддерживающие установки никогда не должны формулироваться в общем виде — следует всегда исходить из личного жизненного опыта ребенка и его семьи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Депрессия у детей младшего школьного возраста

Может ли быть депрессия у детей? К сожалению, да! Только депрессия у детей проявляется совсем не так, как у взрослых. Вряд ли ваш сын или дочь подойдет к вам и скажет: «Мама, ты знаешь, у меня депрессия. «. Или пожалуется на тоску, печаль, апатию.

Наиболее частой жалобой с которой родители обращаются к специалисту является школьная дезадаптация. У ребенка снижается успеваемость или он вовсе отказываться посещать учебное заведение. И мало кто из родителей заподозрит, что за социальной дезадаптацией может скрываться депрессия. Такое поведение скорее спишут на соматическое заболевание, конфликтную ситуацию в школе и так далее, т.е. по факту, на все что угодно, только не на истинную причину состояния — депрессию.

Причины депрессии у детей

Основная роль в возникновении депрессии у ребенка принадлежит острым или хроническим психотравмирующим ситуациям.

К острым стрессам относятся:

- развод родителей;

- смерть одного из родителей;

- ссора с близкими людьми;

- конфликты со сверстниками и т.д.;

К хроническим психотравмирующим событиям относятся:

- длительное хроническое соматическое заболевание с частыми госпитализациями в больницу;

- трудности обучения в школе с невозможностью справляться с темпом и требованиями учебной программы;

- насмешки, издевательства или холодное отношение одноклассников;

- нарушение взаимодействия в детско-родительской системе;

- жестокое обращение с ребенком со стороны взрослых, сексуализированное насилие.

Симптомы депрессии у детей

Важно помнить, что дети могут не жаловаться на тоску, апатию, грустное настроение, плохое самочувствие, тревогу и суицидальные мысли. Стоит обращать внимание на такие внешние сигналы как: реакции протеста, отказ, отчаяние, подавленность, плаксивость, раздражительность, капризы и т.д. Могут доминировать страхи, тревога, нарушения поведения, разнообразные соматовегетативные расстройства, нарушения социально-бытовых навыков.

У одних детей при депрессивном неврозе преобладают вялость, пассивность, заторможенность, задумчивость, склонность к колебаниям настроения, а у других наблюдаются раздражительность, озлобленность, агрессивность, грубость, непослушание, упрямство, повышенная готовность к реакциям протеста. Следует отдельно выделить суицидальные переживания, беспричинные чувства вины и стыда, мысли о смерти, желание, чтобы «все прекратилось».

Одним из самых частых нарушений у детей младшего школьного возраста, которые наблюдаются у пациентов в Отделении №6 Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ, является изменение поведения: пассивность, вялость, замкнутость, безразличие, потеря интереса к играм, затруднения в учебе в связи с нарушением внимания, медленным усвоением учебного материала. У некоторых детей, особенно у более активных мальчиков, преобладают раздражительность, обидчивость, драчливость, а также склонность к побегам.

Несмотря на часто противоположные нарушения поведения, общим признаком служит утрата жизнерадостности, оптимистического мироощущения, которая свойственна детям.

В числе «психосоматических признаков» отмечаются:

- энурез,

- расстройства сна (трудности засыпания, ночные кошмары и страхи),

- снижение аппетита, похудание или, наоборот, ожирение, запоры.

В ряде случаев возобновляются патологические привычки (например, сосание пальцев, мастурбация, кусание ногтей, выдергивание волос). Нередко, особенно у девочек, возникает мутизм (отказ говорить в определенных социальных ситуациях).

Вторым по частоте встречаемости нарушением является школьная дезадаптация. Ведущую роль в снижении успеваемости играет идеаторная заторможенность (замедление темпа мышления и речи), которая, как правило, возникает поэтапно и постепенно нарастает, проявляясь в трудностях осмысления и запоминания учебного материала.

Дети все больше времени начинают тратить на подготовку домашних заданий, не понимают прочитанного, много раз пересказав текст дома, на другой день не могут вспомнить его у доски, не могут решить простейших задач, путают счет, делают ошибки в элементарных вычислениях. Ребята начинают жаловаться, что не понимают объяснений учителя, уроки часто учат в течение всего дня с помощью и при постоянном побуждении родителей или совсем прекращают выполнять домашние задания.

«Мысль исчезает», «о чем думала, не помню», «мысли сами в голову лезут», «постучи по голове — она пустая»

Дети много плачут, говорят, что все их усилия напрасны, что «все равно будет двойка». У доски говорят медленно, с трудом подбирая слова, на вопросы отвечают после длительной паузы или совсем замолкают. Не могут сосредоточиться, становятся крайне рассеянными, забывают приготовить уроки, забывают дома тетради, учебники, что также служит причиной плохих отметок и замечаний. Жалуются на потерю памяти: «память испортилась», «совсем глупая стала», «не умею учиться», «силюсь понять и не понимаю». Особенно серьезные трудности в обучении возникают при присоединении таких расстройств мышления как шперрунги (задержка мышления), наплывы мыслей, ощущение пустоты в голове («мысль исчезает», «о чем думала, не помню», «мысли сами в голову лезут», «постучи по голове — она пустая»).

Дополнительные сложности возникают и в связи с изменениями в сфере моторики. Появляется ранее несвойственная ребенку медлительность, неловкость. Дети подолгу одеваются, часто из-за этого опаздывают в школу, не могут бегать, играть со сверстниками на переменах, на уроках физкультуры выглядят вялыми и неуклюжими. Часто меняется почерк, пишут некрасиво, грязно, много раз переписывая страницы.

Дети становятся молчаливыми, печальными, скучными, держатся в стороне от класса, перестают принимать участие в общественных делах, предпочитая одиночество, то есть нарастает «депрессивный аутизм».

Типичные симптомы депрессии у детей — соматические симптомы, жалобы на нездоровье, на различные боли (головная боль, зубная, боль в животе), которые не лечатся медикаментозно.

Могут наблюдаться панические и невротические расстройства — учащенное сердцебиение, головокружения, тошнота, озноб, часто сопровождающиеся страхом смерти. Подобные недомогания могут быть как разнообразными, резко сменяющими друг друга, так и монотонными с одной жалобой.

Также родители замечают, что появляются «школьные фобии», демонстративные состояния, конфликтность, нарушения поведения. «Школьные фобии» — страх перед школой, учителями, скоплением детей, ответами у доски, контрольными — нередко сопровождались заиканием, элективным мутизмом, уходами с уроков, побегами или полным отказом от посещения школы.

Диагностика депрессии у детей

Скрытая за фасадом детских капризов, нарушений поведения, неуспеваемости и «школьных фобий», детская депрессия не всегда попадает в поле зрения психиатра и нередко диагностируется лишь спустя некоторое время.

Специфика патопсихологической диагностики депрессии в младшем школьном возрасте включает в себя анализ когнитивной (познавательной), эмоциональной, личностной и мотивационной сфер.

В когнитивном компоненте при депрессивных состояниях часто наблюдается идеаторная заторможенность (замедление темпа мышления и речи), трудности сосредоточения внимания, некоторое преходящее снижение показателей памяти на фоне общей истощаемости психических процессов. В связи с этим может наблюдаться падение успеваемости в школе, трудности усвоения нового материала и актуализации старого.

В отличие от взрослого, который может описать свое состояние, ребенок не всегда способен рассказать о своих переживаниях, эмоциях, чувствах

При анализе эмоционально-личностной и мотивационной сфер стоит отметить, что ведущую роль в младшем школьном возрасте занимает интеллектуальная, в частности, учебная деятельность. Ребенок «выходит в социум», развиваются навыки межличностного взаимодействия, расширяется круг значимых взрослых (педагоги, тренеры и т.д.). В этот период возрастает роль психических факторов на состояние ребенка. Поэтому одной из основных тем клинической беседы (а также анализа анамнестических данных) является обсуждение успешности в школе, отношений с учителями, одноклассниками, изменения отношений с родителями наряду с темой недавних утрат в семье, тяжелых соматических или психических заболеваний (как у членов семьи, так и у ребенка).

В отличие от взрослого, который может описать свое состояние, ребенок не всегда способен рассказать о своих переживаниях, эмоциях, чувствах, понять причины их возникновения и мотивы своих поступков. Внешние проявления расстройства у ребенка могут не соответствовать в полной мере общепринятым представлениям. В возрасте от 6-7 до 10-11 лет характерно сочетание психомоторного и аффективного типа реагирования на неблагоприятные события: тики, заикание, страхи, негативизм, агрессия. Анализ поведения и эмоционально-личностной сферы на основе данных собственных ощущений ребенка, а также результатов опросников недостаточно, необходимо включение игровых техник и проективных методик для выявления причин изменения состояния.

Акцент при проведении патопсихологической диагностики депрессивных состояний в младшем школьном возрасте ставится на определенных темах, значимых для данного периода развития и с учетом жизненной ситуации.

Исследование депрессии у детей также затрагивает и выявление суицидальных проявлений даже при отсутствии выраженных признаков. Депрессивный невроз важно отличать от начальной стадии шизофрении, а также органических заболеваний мозга. Наряду с этим грамотная, всесторонняя диагностика важна для выявления причин изменения состояния ребенка и построения адекватного плана психокоррекционных занятий (индивидуальных и семейных).

Что делать, если у ребенка депрессия

Если у вас появились подозрения, что ребенок болен депрессией, стоит внимательно отнестись к этому. Проявите понимание и чуткость к душевному состоянию ребенка. Спокойно и откровенно поговорите о том, что его беспокоит. Не стоит кричать и давить на сына или дочь. Покажите ребенку, что вам важно помочь ему понять, разобраться, что с ним происходит. Если сын или дочь находятся в подобном состоянии длительное время, обратитесь за квалифицированной помощью.

Течение депрессии у детей относительно более кратковременное и благоприятное по сравнению со взрослыми пациентами. Иногда бывает достаточно перемены обстановки или устранения психотравмирующей ситуации для сглаживания и полного исчезновения болезненных проявлений.

Многие родители пытаются справиться с симптомами болезни самостоятельно – лечат таблетками, изолируют ребенка от сверстников, разрешают не ходить в школу. Однако это неверно, несформированная психика ребенка еще хрупкая и лучше доверить лечение специалисту. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем легче будет выйти из болезненного состояния.

При комплексном лечении депрессии (на фоне медикаментозной поддержки) хорошо себя зарекомендовала когнитивная, семейная и арт-терапия.

Профилактика депрессии

Риск возникновения депрессии значительно снижается, если дети воспитываются в семье со комфортной психологической атмосферой. Важно уважать ребенка, его личность, чувства и переживания, как в семье, так и в детском саду, школе. Ребенок будет лучше себя чувствовать среди людей, понимающих и принимающих его таким, какой он есть. Безусловная родительская любовь служит фундаментом здоровой психики.

Желательно, чтобы ребенок занимался спортом, имел какое-нибудь увлечение и смог бы реализовывать себя в нем. Полезны длительные пешие прогулки, правильно питание, здоровый сон, режим в целом. Нужно проводить с ребенком, по возможности, больше времени — разговаривать, играть, совместно решать возникающие проблем. Взрослым необходимо проявлять терпение, сочувствие, понимание, стараться, в зависимости от ситуации, отвлекать малыша от тягостных мыслей, помогать разобраться в причинах переживаний, вместе искать выход из ситуации.

Важно не отрицать и не обесценивать переживания. Возможно, в данный момент проблемы кажутся ему неразрешимыми, катастрофическими, поэтому не стоит говорить, что это «просто глупости», «все само пройдет».

Признайте боль и печаль, которые чувствует ребенок, это докажет, что вы принимаете его самого и его эмоции всерьез. Поддерживайте, вселяйте в него уверенность! Почаще говорите, что он нужен, любим, что он самый-самый лучший для своих родителей. Не сдавайтесь, если ваш ребенок закрывается. Будьте чутки и внимательны, подчеркивайте вашу озабоченность его состоянием и готовность выслушать. Важно, чтобы ребенок мог вам довериться, поделиться своими переживаниями. Старайтесь избегать ультиматумов и разного рода манипуляций («если ты сейчас со мной не поговоришь, то…», » если ты снова пропустишь школу, то…», «если ты сейчас не встанешь с кровати, то…»).

Поддерживайте контакт с педагогами в школе. Поговорите с учителями, предупредите о непростом периоде в жизни ребенка, попросите их быть терпеливыми, помогать, поддерживать, способствовать налаживанию отношений с одноклассниками.

Важно четко следовать назначениям лечащего врача в вопросе медикаментозной терапии. Следите за приемом лекарственных препаратов. Учитывая возможный риск суицида на фоне депрессии, отвечать за «выдачу» лекарственных средств в семье должен один из родителей.

Советы психолога. Меняем установки

Когда ребенок болеет депрессией, то он склонен мыслить негативными обобщениями («у меня ничего не получается», «я ни на что не способен»). Один из способов разрушить данные когнитивные конструкции – заменять негативные обобщения на конкретную мысль. Например, «меня никто не любит» – «меня не любит Лена», «у меня никогда ничего не получится» – » у меня не получилось решить эту контрольную», «я неизлечимо болен» – «мое выздоровление затянулось».

Еще одно упражнение, которое поможет справиться с депрессивным состоянием: каждый раз, когда ребенок озвучивает мысль в отношении какого-то простого и понятного действия (например, «я не могу пропылесосить комнату»), предложите повторить ему эту мысль еще раз, используя оборот «я не хочу» («я не хочу пылесосить комнату»). Важно, чтобы взрослые не требовали у ребенка объяснений и обещаний. В данном случае нужно работать над изменением негативной установки, а не на развитие социально-бытовых навыков.

Также с детьми можно использовать технику «ресурсных образов». Для выполнения данного упражнения важно, чтобы вы и ребенок находились в уединенном, безопасном месте, установили доверительный контакт. Выберите три позитивных эмоциональных воспоминания. Лучше чтобы они были похожи друг на друга (например, встреча с друзьями, успехи в учебе или отдых с семьей). Мысленно пронумеруйте эти воспоминания – один, два, три. Скажите в слух «один» и мысленно перенеситесь в то время, и в то место, где вы испытывали выбранное чувство и проживите его снова (представьте картинку, постарайтесь вновь услышать те звуки, почувствовать запахи, ощущения в теле). Продолжайте вспоминать на протяжении нескольких минут. Затем скажите «два» и погрузитесь во второе воспоминание. Затем «три» … Повторяйте свои воспоминания на протяжении еще нескольких минут, меняя их очередность (2-3-1; 3-1-2; и др.). Данное упражнение позволяет почувствовать, что человек сам управляет своим эмоциональным состоянием.

Специалисты Отделения №6 Центра им.Г.Е. Сухаревой ДЗМ

Источник