- Работа психолога с депрессией подростка

- Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

- Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Активизация пациента при депрессивных расстройствах

- Приобретение и закрепление социальных навыков

- Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Работа психолога с депрессией подростка

- Депрессия у ребенка (подростка) 10-17 лет: советы экспертов

- Содержание

- Депрессия у ребенка (подростка) – что это?

- Признаки детской депрессии:

- Причины депрессии у детей и подростков:

- Некоторые признаки потенциальной депрессии у подростка:

- Виды депрессии:

- Что делать родителям?

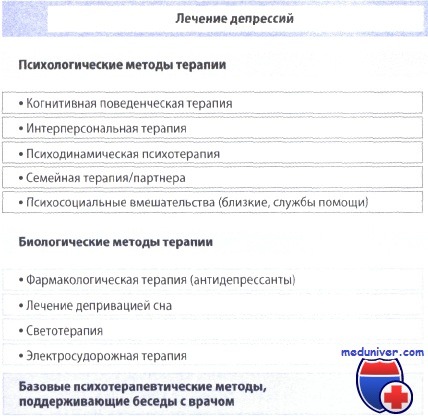

- Лечение депрессии

- «Эмпатия» — студия практической психологии

Работа психолога с депрессией подростка

Глубинно-ориентированные методы терапии депрессивных расстройств. Большинство психоаналитических теорий исходит из того, что причиной развития депрессии бывает реальная или воображаемая утрата (Finch, Saylor). Характер этой утраты и интрапсихический уровень, на котором происходит ее переработка, оценивается в разных теоретических концепциях по-разному в зависимости от того, на каком этапе развития структуры Я впервые манифестирует депрессия.

Так, Фрейд постулировал в качестве основного механизма возникновения депрессии интроекцию утраченного объекта и изменение направленности амбивалентности, изначально относящейся к объекту, на этот интернализированный объект как часть самого себя. Он исходил из конфликта между Я и Сверх-Я, а Бибринг (Bibring), напротив, предполагал наличие конфликта между Я и Оно, объясняющего возникновение депрессий уже в возрасте от 6 до 7 лет.

Более ранние травмирующие переживания сохраняются в сфере бессознательного и манифестируют в виде выраженной ранимости с тенденцией интерпретировать даже незначительные конфликты как проявление собственной несостоятельности.

Для психоаналитического метода в широком смысле характерно, что пациент в процессе психотерапии осознает происхождение агрессивных импульсов, направленных на себя, обучается интегрировать их и переживает возвращение чувства собственного достоинства. В то время как лечение подростков, так же как и взрослых, проводится в форме бесед, для детей в большинстве случаев избирают игровую терапию.

Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

В поведенческой терапии (Lewinson et al.) определение депрессии дается с точки зрения психологии подкрепления: депрессия возникает в результате неспособности индивида влиять на позитивное подкрепление собственного поведения с помощью факторов среды. В центре терапевтических усилий стоят изменения уровня активности и социальных умений пациента. Была высказана гипотеза (Kashani et al.), что в соответствии с этой моделью к развитию депрессий в детском возрасте приводит недостаток социальной компетентности и способности к общению.

Среди когнитивных концепций особое значение имеют модель «приобретенной беспомощности» (Seligman) и модель «когнитивного искажения» (Beck). Согласно первой из этих моделей, депрессивная личность переживает успех и неудачу как явления, совершенно независимые от собственной активности и поведения, что порождает чувство полной беспомощности и негативное отношение к будущим событиям. Депрессивные личности живут в постоянном ожидании негативных событий, которые они не смогут контролировать.

Концепция приобретенной беспомощности подразумевает специфический атрибутивный стиль, которому, в отличие от позиции здоровой личности, свойственно постоянно приписывать неудачи в каких-либо делах собственным ошибкам, придавать им обобщенное, а не частное значение, распространять их негативное значение на другие ситуации и недооценивать позитивные компоненты.

Бек (Beck) назвал разработанную им когнитивную поведенческую терапию при депрессиях «активным, директивным, ограниченным во времени и структурированным методом психотерапии, основанным на теоретическом предположении, что аффекты и поведение индивида в значительной мере определяются тем, как этот индивид представляет себе окружающий мир». В лечении взрослых эта терапевтическая концепция играет большую роль и многократно получала соответствующую оценку.

Имеются многообещающие попытки использовать ее в терапии подростков, а возможно и детей, поэтому она должна быть рассмотрена здесь подробно (см. также Stark).

Модель депрессии по Беку (Beck et al.) основана на трех гипотезах (когнитивная триада), объясняющих развитие и сохранение депрессивных симптомов:

1) пациент недооценивает собственную личность (негативная самооценка);

2) во взаимодействиях с окружающим миром он видит исключительно неудачи, обиды и разочарования (негативная картина мира);

3) он исходит из того, что его поражения и фрустрации никогда не прекратятся (негативное ожидание будущего).

Эти типичные для депрессивного пациента взгляды приводят к тому, что он интерпретирует как прошлый, так и нынешний опыт в виде негативных, фиксированных, не поддающихся рациональной перепроверке мысленных схем, исключающих возможность альтернативного, конструктивно-оптимистического образа действий.

Такие дисфункциональные убеждения, складывающиеся в негативную картину самого себя, окружающего мира и будущего, выявились также при исследовании детей и подростков (Kovacs, Beck, Kazdin et al.).

Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

Дети и подростки должны познакомиться с широким диапазоном эмоциональных переживаний как у самих себя, так и у других (например, с континуумом настроений: радостное—безразличное—грустное—печальное). В процессе терапии чувства могут идентифицироваться с помощью мимики или жестикуляции и в игровой форме (например, путем открывания карт) (Stark et al.).

Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

На основе концепции Рема (Renin) типичные для депрессии когнитивные процессы должны быть изменены с помощью самонаблюдения, самооценки и самоподкрепления.

Путем самонаблюдения могут быть выявлены стрессоры и негативно фиксированные схемы мышления в повседневной жизни ребенка, а также оценена эффективность терапии. При тренинге самооценки дети обучаются видеть себя более реалистично и оптимистично, признавать собственные достоинства, замечать позитивные изменения. В рамках самоподкрепления ребенок награждает себя за позитивные стратегии решения проблем (обзор: Stark et al.).

Активизация пациента при депрессивных расстройствах

При лечении депрессивных детейили подростков настоятельно рекомендуется составлять план занятий, в который включаются приятные для ребенка виды деятельности и мероприятия. Они противодействуют типичной для депрессии склонности к уходу, пассивности и снижению мотиваций и способствуют позитивным переживаниям и улучшению настроения.

Приобретение и закрепление социальных навыков

Тренинг социальных навыков должен касаться как вербальных, так и невербальных способов поведения (например, зрительный контакт, улыбка), существенных для выражения и принятия как негативных, так и позитивных эмоций. Он включает инструктивные техники, обучение на модели и проигрывание (практическое использование) социально адекватных способов поведения при наличии обратной связи с терапевтом. Ребенок должен научиться вначале обдумывать проблему, разрабатывать стратегии ее решения и заранее предвидеть последствия возможных действий.

Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

В процессе психотерапии депрессивных детей и подростков нередко возникают проблемы. Так, например, когнитивно-поведенческая концепция исходит из того, что пациент активно включается в лечение, однако депрессивные больные нередко пассивны и молчаливы в процессе терапии, поэтому даже вербальный обмен информацией затруднен. Типичные для депрессии безнадежность и ангедония у ребенка или подростка иногда уже с самого начала не позволяют им рассчитывать на успех терапии («все это бессмысленно»).

Виды деятельности, задуманные как способы позитивного подкрепления, из-за депрессивной установки ребенка не переживаются как таковые. Нарушения концентрации и трудности в принятии решений тоже могут негативно повлиять на терапевтический процесс.

Поэтому терапевт при лечении депрессивных детей и подростков должен учитывать роль факторов, укрепляющих комплайенс (согласие с самим собой) пациента. К ним относятся приятное окружение и позитивное восприятие себя. Часто ролевые игры и изобразительный материал больше поощряют пациента к сотрудничеству, чем преимущественно вербальное общение. Терапевтические указания и поддерживающие установки никогда не должны формулироваться в общем виде — следует всегда исходить из личного жизненного опыта ребенка и его семьи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Работа психолога с депрессией подростка

Депрессия у ребенка (подростка) 10-17 лет: советы экспертов

Депрессия у ребенка в возрасте 10-17 лет выражается немного иначе, чем у взрослых. Родителю необходимо знать, как заподозрить этот недуг. Самостоятельно подростки редко говорят о своей депрессии, обычно они не способны распознать ее или не уверены, что встретят понимание родителей. Тем не менее состояние подавленности, апатии, агрессии может свидетельствовать именно о наличии депрессии. Задача родителей вовремя отследить тревожный симптом и обратиться к специалисту.

В этой статье мы поговорим о причинах депрессии у ребенка, способах ее определения и методах лечения. Своевременная работа с проблемой способна предотвратить ее развитие и найти эффективные пути решения

Содержание

Идёт запись в группу по развитию навыков общения, уверенности, эмоциональной сферы.

Депрессия у ребенка (подростка) – что это?

Слово «депрессия» произошло от латинского deprimo — «давить», «подавить». Депрессия у ребенка (подростка) характеризуется подавленным или сниженным настроением, нежеланием получать удовольствие, пессимизмом, расстройством сна, а иногда и суицидальными наклонностями.

Дети в период 10 – 17 лет переживают различные эмоциональные потрясения: ссора с близким другом, конфликты в семье, неуспеваемость в школе, неудачи с противоположным полом. Помимо этого, многие недовольны своей внешностью (угревая сыпь или «немодная» одежда, внешность, не соответствующая «стандартам красоты»), что тоже отрицательно влияет на психологическую обстановку.

Усугубляется положение гормональными перестройками в организме: для некоторых детей они проходят бесследно, а для части подростков – это очередная буря эмоций, которую надо побороть.

Признаки детской депрессии:

В суете рабочих дней родители не всегда успевают полноценно общаться с детьми. Но заметить негативный настрой можно и за короткий промежуток времени. Обратите внимание на следующие симптомы:

· снижение интереса к любимым занятиям (к учебе или хобби)

· нарушение сна (например, вечером не может долго уснуть или просыпается несколько раз за ночь)

· изменение веса (набор лишних килограмм или похудение)

· состояние повышенной усталости

· перебои в аппетите, длительный отказ от еды

· чувство вины или стыда

· рассеянность, не может сосредоточиться на конкретном задании

· нежелание общаться с кем-либо

· мысли о суициде

В течение дня симптомы могут проявляться не сразу, а постепенно: подросток просыпается с хорошим настроением, завтракает, с удовольствием собирается в школу. Сталкиваясь с трудностями на занятиях или общаясь со сверстниками, он начинает заполнять себя негативными эмоциями. Часто происходит зацикливание на своих переживаниях, замыкание в себе; может придя домой, сидеть неподвижно, смотреть в одну точку, отказаться от еды. В такие моменты подростки часто жалуются на окружающих, критикуют любую ситуацию, замечают только негативную сторону, не видя позитивных нот.

В голове поселяется мысль (я некрасивый/ толстый/скучный/ у меня нет друзей/ меня никто не любит/я никому не нужен), которая сопровождает его на протяжении подавленного состояния. Постоянно думая об этом, он не может спокойно уснуть, что приводит к нарушению сна.

Депрессия у детей сопровождается внезапным всплеском хорошего настроения — ребенок радуется, шутит, общается. Но через час снова сидит уставший, грустный, недовольный.

Причины депрессии у детей и подростков:

Депрессия у ребенка никогда не возникает на пустом месте. Всегда существуют предпосылки к такому состоянию. Скорее всего, подросток столкнулся со стрессовой ситуацией, и в силу своего возраста, не смог ее правильно принять и пережить. А этого вполне достаточно для неокрепшей детской психики.

К основным причинам можно отнести:

1. Гормональные перестройки – процесс «бурный» и длительный. Созревание половой системы сопровождается высокими эмоциональными нагрузками: раздражение, тоска или повышенная тревожность. Как правило, этот период проходит через 2-4 года. За это время накопленный стресс может легко перерасти в серьезное расстройство.

2. Реалии взрослого мира – приходит понимание того, что мир, который он видел детскими глазами, не такой добрый и безоблачный, а полон жестокости и несправедливости.

3. Юношеский максимализм — подростку кажется, что его игнорируют, не видят и не замечают. Все делится на черное и белое, плохое и хорошее. На этом фоне зарождаются конфликты с родителями и педагогами.

4. Семейные конфликты – дети остро реагируют на ссоры между родителями, тяжело переживают развод или сложное материальное положение. Тяжело, если он постоянно слышит критику в свой адрес или недовольства родителей, связанные с неуспеваемостью в школе.

5. Отсутствие друзей. Самое главное для подростка – это общение со сверстниками, среда общения, возможность разделить общие интересы с друзьями. В подростковом возрасте происходит эмоциональная эмансипация от родителей: если раньше ребенок делился своими переживаниями с родителями, то теперь может закрываться, не рассказывать о событиях дня и своих переживаниях. В целом, это нормально для подростка, но важно найти место, где такой обмен эмоциями будет происходить. Эмоциональный контакт

подросток ищет со сверстниками, и если найти такой контакт не удалось, не произошло принятия в коллективе, установления дружеских связей — для подростка это очень болезненно и травматично. Он чувствует себя ненужным, неуспешным.

6. «Неидеальная» внешность – подростки склонны переживать, что выглядят не как все, имеют лишний вес (по его мнению), или проблемы с кожей обернут против них весь мир. Несоответствие пресловутым «стандартам красоты» или стандартам, принятым в конкретном коллективе (например, обязательно быть спортивным или одеваться в брендовую одежду) могут обернуться для подростка насмешками в коллективе, низкой самооценкой, анорексией и в итоге- депрессией.

7. Частые переезды – отрыв от сложившегося коллектива и его привычной зоны комфорта выбивают из колеи. Приехав на новое место, подросток сталкивается с трудностями в общении и создании новых связей, что конечно же влияет на его состояние.

8. Издевательства в школе – подростки часто проявляют неоправданную жестокость, которая оставляет свой отпечаток на психике.

9. Зависимость от интернета и компьютерных игр — в виртуальном мире быть успешным легко и просто, в реальном — это намного сложнее.

10. Усиленные нагрузки – некоторым детям тяжело дается школьная программа. А многие родители настаивают на посещении дополнительных занятий и кружков, считая, что это идет только на пользу. Такой ритм жизни создает дополнительную стрессовую ситуацию, которая не каждому под силу.

11. Безответная любовь или первый неудачный сексуальный опыт — переживания в таком состоянии отнимают много энергии, а поделиться переживаниями и получить поддержку -зачастую не с кем и неоткуда.

Некоторые признаки потенциальной депрессии у подростка:

Ощущение пустоты и бессмысленности – подросток может хорошо учиться, вести нормальный образ жизни, но при этом чувствовать пустоту. Нет понимания, для чего он живет, ему кажется все однообразным и не интересным.

«Ничего не хочу». Отсутствие интересов, отсутствие желания общаться, заводить друзей, апатия.

«Я никому не нужен» – ощущение себя никому не нужным, становится ведомым. Попав под влияние более сильного товарища, расстройство только усиливается.

Эмоциональные перепады. Резкие смены настроения, затяжное плохое настроение может сменяться припадками ярости и агрессии, а затем пассивностью и самоуничижением.

Разговоры о смерти и суициде. Если подросток стал интересоваться темой смерти и суицида, важно вовремя обратить на это внимание. Подросток может использовать такие фразы как «незачем жить», «все равно все умрем», « не вижу смысла…».

Бессмысленные действия, зацикленность – зацикливание на бесполезном занятии, например постоянное пребывание в социальных сетях (регулярное обновление «ленты», в ожидании новой бессмысленной информации).

Резкие изменения – подросток резко меняет свое социальное поведение, изменяет внешний вид (покрасить волосы, пирсинг). Изменения могут касаться образа жизни, интересов, круга общения и мировоззрения.

«Всегда успешен» – это такие дети, которые «из кожи вон лезут», что бы достичь положительных результатов, добиться успеха. Но за ширмой «успешного подростка» скрывается ребенок, который прячет свои истинные переживания. Зачастую такие достижения не приносит морального удовлетворения и сопровождаются сильным страхом разочаровать родителей.

Каждый отдельно взятый пункт может и не быть обязательным признаком депрессии, но совокупность признаком и\или явно выраженные проявления могут быть поводом для беспокойства и обращению к специалисту.

Виды депрессии:

Реактивная – считается доброкачественным видом расстройства. Такое состояние характерно для подростков, которые пережили сильное эмоциональное потрясение. Например: развод родителей или смерть близкого человека.

Меланхолическая – характерно состояние угнетения и тоски, интерес ко всему потерян, часто сидит в своей комнате в одном положении либо медленно передвигается (заторможенность). На фоне этих симптомов развивается нарушение сна и аппетита. Для девушек характерен сбой в менструальном цикле. К затянувшейся меланхолии могут прибавиться суицидальные мысли.

Биполярное расстройство –характеризуется быстрой сменой фаз, иногда в короткие промежутки времени. Чем меньше возраст, тем короче фазы и могут составлять от нескольких часов, до 2-3 недель. Мания проявляется в виде агрессии и гнева. Психологи могут не заметить биполярного расстройства, сославшись на «подростковое изменение характера», поэтому рекомендуется привлечение специалиста более узкого профиля (клинический психолог, психиатр).

Дистимия – это длительное психическое расстройство, обычно преследует в течение года, возможно несколько лет. Ребенок выглядит пассивными и одинокими, не может сосредоточиться на выполнении конкретной задачи. Может сопровождаться нарушением сна и потерей аппетита. Это заболевание часто перетекает в хроническую форму, изредка прерывается сменой настроения.

Сильная (большая) депрессия — носит затяжной характер. Длится от полугода до 9 месяцев. Подросток печальный и раздражительный, его ничего не интересует. Симптомы могут быть не явными, например нарушение сна: родитель ссылается на усталость и загруженность. Некоторые дети начинают «заедать» это состояние большими порциями еды. Вот этот момент должен насторожить. Ситуация усугубляется мыслями, в некоторых случаях попытками суицида.

Следует обратить особое внимание, если все чаще слышите упоминания о смерти и суициде, например:

1. Читает стихи и рассказы о самоубийстве, или начал сам писать на эту тематику

2. Романтизирует смерть и самого умирающего.

3. Шутит о смерти

4. Прощается с близкими и друзьями как будто в последний раз

5. Частые травмирования и порезы

6. Слышите фразы: «Лучше бы я умер», или «Зачем я родился?» или «Выхода нет»

В этом случае действовать надо немедленно, и как можно скорее найдите специалиста для оказания помощи.

Что делать родителям?

Семейная атмосфера очень важна для формирования детской психики. Родители всегда обратят внимание на нестандартное поведение ребенка. Но что именно нужно делать, если начались проблемы с учебой или школьными друзьями?

Если вы обнаружили признаки депрессии, то эксперты советуют следующее:

· Разговаривайте в комфортной для него обстановке. Постарайтесь выяснить, что именно вызвало беспокойство и такой результат.

· Помогите укрепить его самооценку. Покажите ему, насколько он важен и значим для вас и окружающих.

· Узнайте о его увлечениях, чем он интересуется, что делает пока вы на работе.

· Ограничьте опеку, дайте почувствовать, что вы ему доверяете.

· Дайте право выбора, не стоит все решать за него.

· Постарайтесь не критиковать, а направлять на правильное действие.

· Исключите разговоры на повышенных тонах, постарайтесь не конфликтовать.

· Найдите общий интерес – это может быть совместная вечерняя прогулка или катание на велосипедах, или игра в футбол. Посещайте мастер – классы: рисуйте и творите.

Психологи советуют найти как можно больше точек соприкосновения. Ребенку важно чувствовать поддержку и заботу. Но не стоит забывать, что усиленная опека только навредит и осложнит ситуацию.

Всегда искренне говорите, что вы его любите, цените и уважаете. Теплые и доверительные отношения в семье – залог крепкого психического здоровья всех ее членов.

Если вы понимаете, что ситуация не поддается вашему контролю, не затягивайте с походом к специалисту.

Лечение депрессии

Депрессия у детей и подростков – это серьезное заболевание, которое требует консультации специалиста. Родители должны понимать, что только они смогут помочь своему ребенку, разглядев характерные признаки. Не стоит пускать на самотек, лучше все держать под контролем, следуя советам специалиста.

Легкая форма поддается консультативному лечению: это может быть индивидуальная работа с психологом или посещение психологической группы. Тяжелые случаи (например, попытки суицида) требуют более серьезного, медикаментозного подхода. В таких случаях психолог и психиатр часто работают в паре, дополняя друг друга.

Обычно первый специалист, к которому необходимо обратиться за помощью – это психолог. В ходе беседы он помогает разобраться в причине появления заболевания. Поможет узнать какие эмоции и чувства сопровождают подростка. Используя разные методики, специалист сможет пояснить какие страхи и сомнения поселились в детской голове. Есть вероятность, что после общения с психологом, он сам найдет пути решения проблемы и выйдет из этого состояния.

Психолог поможет справиться с легкими формами заболевания. Если ситуация сложная – то понадобится дополнительная помощь психотерапевта, психиатра.

Психотерапевт – врач, который помогает пациентам справиться с психическими заболеваниями. Схема лечения содержит психотерапевтические методики в комплексе с медикаментозным лечением.

Для постановки диагноза врач проводит беседу с пациентом, в ходе которой оценивает его состояние. Диагностика помогает установить точное заболевание, которое сопровождает подростка, а так же определиться с методом лечения.

Если выявляется затяжной характер заболевания, то одних бесед будет недостаточно. К лечению могут добавить антидепрессанты, которые снимут симптомы тревожности и апатии, помогут убрать раздражительность и справится со страхами.

«Эмпатия» — студия практической психологии

В «Эмпатию» приходят дети и подростки с разными эмоциональными проблемами. Мы помогаем им преодолеть трудности. Для этого в нашей команде есть специалисты, которые на протяжении 14 лет работают с детьми и взрослыми, помогают разобраться с внутренними проблемами.

Подростковый возраст — это период становления личности. И наша задача — помочь ребенку не сбиться с пути. Мы помогаем подросткам и родителям обрести и сохранить ту гармонию, при которой всем комфортно жить и развиваться.

В «Эмпатии» действуют психологические группы для подростков, в которых ребята могут поделиться важными переживаниями, получить поддержку и обратную связь, научиться выстраивать отношения со сверстниками и найти друзей. Здесь подросток может делиться своими проблемами, а мы поможем ему понять и разобраться в себе. В таком формате общения формируется поддержка, уважение и доверие к сверстникам, а предпосылки к развитию депрессии у ребенка проходят сами собой. Безусловно, нельзя говорить об универсальной панацее, но психологическая работа в группе очевидно является профилактикой депрессии; в случае необходимости, мы также направляем подростка и родителей к специалистам более узкого профиля.

Если вы столкнулись с непониманием внутри семьи, или обнаружили признаки депрессии у ребенка, обращайтесь к нам за помощью. Мы ждем вас в Студии практической психологии «Эмпатия».

Источник