Психология сигнальная функция эмоций

Человек не только познает объективную и субъективную действительность, но и относится определенным образом к предметам, событиям, к другим людям, к своей личности. Радость, печаль, возмущение, восхищение, любовь, ненависть — все это различные формы субъективного отношения человека к действительности: эмоции и чувства.

Слово «эмоция» происходит от латинского слова «emovere», что значит возбуждать, волновать, потрясать.

Определение. Эмоции и чувства — это психические процессы, отражающие личную значимость внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний.

Эмоции и чувства включаются во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления активности личности сопровождаются эмоциональными переживаниями.

По своему существу эмоции и чувства — это тождественные психические процессы, они образуют единую подструктуру личности — ее эмоциональную сферу. Но вместе с тем эмоции и чувства отличаются друг от друга по ряду параметров.

Отличительные особенности эмоций

С точки зрения эволюции, эмоции — это более древняя форма отношения человека к окружающему миру, поэтому они присущи и животному, и человеку. Чувства же присущи только человеку.

Эмоции в большей мере связаны с удовлетворением естественных потребностей. Чувства же возникают при удовлетворении высших социальных, в том числе, духовных потребностей.

Эмоции носят ситуативный характер . Они отражают отношение субъекта к объекту в данный момент. Чувства, в отличие от эмоций, обладают относительной устойчивостью и постоянством. Они отражают отношение человека к объекту его устойчивых потребностей.

Эмоция — это всегда непосредственное переживание . Чувства же всегда опосредуются сознанием. Они связаны с определенными знаниями, пониманием объекта, включают в себя память, процессы мышления и воли.

Эмоции часто неосознаваемы, поэтому их очень сложно соотнести с определенным объектом . Одна и та же эмоция может быть связана с разными объектами. Чувства же всегда предметны. Они выражают устойчивое отношение к реальным или воображаемым объектам. Не может быть чувств вообще, их вызывают конкретные факты, события, люди и обстоятельства, к которым человек положительно или отрицательно мотивирован.

Чувства являются ведущими образованиями эмоциональной сферы личности, определяют динамику и содержание эмоций.

Эмоциональные реакции связаны с нервными и гуморальными процессами, они также проявляются во внешних движениях, получивших название « экспрессивные движения». Выразительные движения являются важным компонентом эмоций, внешней формой их существования. Выражения эмоций — это универсальные, сходные для всех людей, наборы экспрессивных знаков, отражающие те или иные эмоциональные состояния.

К выразительным формам эмоций относятся следующие:

жесты (движения рук),

мимика (движения мышц лица),

пантомимика (движения всего тела),

эмоциональные компоненты речи (сила и тембр, интонации голоса),

вегетативные изменения (покраснение, побледнение, потоотделение).

Наибольшей способностью выражать различные эмоциональные оттенки обладает лицо человека.

В современной психологии выделяют несколько основных функций эмоций: сигнальную, оценочную, приспособительную, регуляторную, коммуникативную, стабилизирующую, мотивирующую.

Сигнальная (информационная) функция эмоций. Возникновение эмоций и чувств информирует о том, как идет процесс удовлетворения потребностей субъекта.

Оценочная функция эмоций. Эмоция выступает обобщенной оценкой ситуации, в которой находится субъект. Эмоции и чувства помогают ему ориентироваться в окружающей действительности, оценивать предметы и явления с точки зрения их желательности или нежелательности, полезности или вредности.

Приспособительная функция эмоций. Благодаря вовремя возникшей эмоции субъект имеет возможность быстро среагировать на внешнее или внутреннее воздействие и целесообразно приспособиться к сложившимся условиям.

Регуляторная функция эмоций возникает на основе информационно-сигнальной функции. Отражая и оценивая действительность, эмоции и чувства направляют поведение субъекта в определенную сторону, способствуют проявлению определенных реакций.

Коммуникативная функция эмоций свидетельствует о том, что без эмоциональных проявлений трудно представить какое-либо взаимодействие между людьми. Выражая эмоции через чувства, человек проявляет свое отношение к действительности и к другим людям в выразительных движениях (жесты, мимика, пантомимика, интонация голоса). Демонстрируя свои переживания, один человек воздействует на эмоциональную сферу другого человека, вызывая у него ответные эмоции и чувства.

Стабилизирующая (защитная) функция эмоций . Эмоции являются регулятором поведения, который удерживает жизненные процессы в оптимальных границах удовлетворения потребностей и предупреждает разрушительный характер каких-либо факторов для жизнедеятельности данного субъекта.

Мотивирующая функция эмоций . Эмоции (страх, удивление, беспокойство и др.), сообщая нам о характере воздействий внешней среды, побуждают нас к определенным действиям.

Источник

Общее представление об эмоциях. Функции эмоций.

Эмоции – особая сфера психических явлений, которая в форме непосредственных переживаний отражает субъективную оценку внешней и внутренней ситуации, результатов своей практической деятельности с точки зрения их значимости, для жизнедеятельности данного субъекта.

Эмоции обладают рядом функций.

1. Сигнальная. Ее сущность состоит в том, чтобы подавать эмоциональный сигнал как реакцию на то, или иное воздействие внешней среды или внутреннее состояние организма. Ощущение дискомфорта или удовольствия вызывает у человека определенные эмоции. Эти эмоции служат сигналом к действиям по устранению дискомфорта или сигналом к фиксации источника удовольствия. Например, находясь в малознакомой компании, человек испытывает неловкость. Это служит сигналом предпринять какие-либо действия: найти знакомого, либо проявить инициативу в знакомстве с членами компании, либо просто уйти. Пример положительного сигнала – человек получает эстетическое наслаждение от рассматривания картины на выставке. Эмоции, возникшие при этом, служат сигналом зафиксировать в сознании название картины, ее автора, название выставочного зала, чтобы при желании посетить его еще раз и снова испытать те же эмоции. Эмоции имеют внешние проявления, выражающиеся в мимике, движениях. Человек может без слов выразить свое отношение к объекту. «Как тебе это нравится?», – в ответ – одобрительный кивок либо кислая мина. С другой стороны, по внешним проявлениям можно судить об эмоциях человека. Улыбка – проявление радости, доброжелательности, нахмуренный вид – человек сосредоточен или опечален и т. п. Точно также по позе, по жестам можно распознать психоэмоциональное состояние человека

2. Регулятивная. Эмоции могут регулировать функционирование, как отдельных психических процессов, так и деятельность человека в целом. Положительный эмоциональный фон повышает качество деятельности. Тоскливое настроение может довести до того, что все «из рук валится». Страх в зависимости от особенностей личности может либо парализовать человека, либо, напротив, мобилизовать все его ресурсы на преодоление опасности.

3. Познавательная. Эмоции могут, как стимулировать, так и подавлять процесс познания. Если человеку интересно, любопытно что-либо, он будет охотнее включаться в процесс познания, чем, если объект ему неприятен, вызывает отвращение или просто скуку.

Теории эмоций.

Развитие представлений об эмоциях шло по нескольким основным направлениям.

По представлению Ч. Дарвина, эмоции возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа определяли значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. Первичные эмоции были способом поддержания жизненного процесса в его оптимальных границах и предупреждения о разрушающем характере недостатка или избытка каких-либо факторов.

Следующий шаг в развитии биологической теории эмоций сделал П. К. Анохин. Согласно его исследованиям, положительные эмоции возникают в случае совпадения результата поведенческого акта с ожидаемым результатом. В противном случае, если совершение действия не приводит к желаемому результату, возникают отрицательные эмоции. Таким образом, эмоция выступает в качестве инструмента, регулирующего жизненный процесс и способствующего сохранению отдельной особи и всего вида в целом. У. Джеймс и независимо от него Г. Ланге сформулировали моторную (или периферическую) теорию эмоций. Согласно этой теории, эмоция является вторичной по отношению к поведенческому акту. Она лишь ответ организма на изменения в мышцах, сосудах и внутренних органах, происходящих в момент действия. Теория Джеймса—Ланге сыграла положительную роль в развитии представлений о природе эмоций, указав на связь трех звеньев цепочки: внешнего раздражителя, поведенческого акта и эмоционального переживания. Однако сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций, не объясняет связи эмоций с потребностями. В этом направлении вел исследования П. В. Симонов.Им была сформулирована информационная теория эмоций. Согласно этой теории эмоция является отражением соотношения величины потребности и вероятности ее удовлетворения в данный момент. П. В. Симонов вывел формулу этой зависимости:

Э — эмоция, ее сила и качество;

П — величина и специфика актуальной потребности;

Ин — информация, необходимая для удовлетворения актуальной потребности;

Ис — существующая информация, т. е. те сведения, которыми человек располагает в данный момент.

Следствия, вытекающие из формулы, таковы: если у человека нет потребности (П = 0), то и эмоции он не испытывает (Э = 0); эмоция не возникает и в том случае, когда человек, испытывающий потребность, обладает полной возможностью для ее реализации. Если субъективная оценка вероятности удовлетворения потребности велика, проявляются положительные чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект отрицательно оценивает возможность удовлетворения потребности. Таким образом, сознавая или не сознавая это, человек постоянно сравнивает информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем он располагает, и в зависимости от результатов сравнения испытывает различные эмоции. Данная концепция относится к числу когнитивных теорий о природе эмоций.

Еще одна когнитивная теория принадлежит Л. Фестингеру. Это теория когнитивного диссонанса. Ее сущность можно передать следующим образом. Диссонанс есть отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в ситуации, когда субъект располагает двумя противоречивыми сведениями об одном объекте. Положительные эмоции субъект испытывает, когда реальные результаты деятельности согласуются с ожидаемыми.При этом возникшее позитивное эмоциональное состояние может быть охарактеризовано как консонанс. Отрицательные эмоции возникают в тех случаях, когда между ожидаемыми и действительными результатами деятельности имеется расхождение, или диссонанс. Диссонанс субъективно переживается как состояние дискомфорта, от которого человек стремится избавиться. Для этого имеются два способа: изменить свои ожидания так, чтобы они соответствовали реальности, или постараться получить новые сведения, которые бы согласовались с прежними ожиданиями.

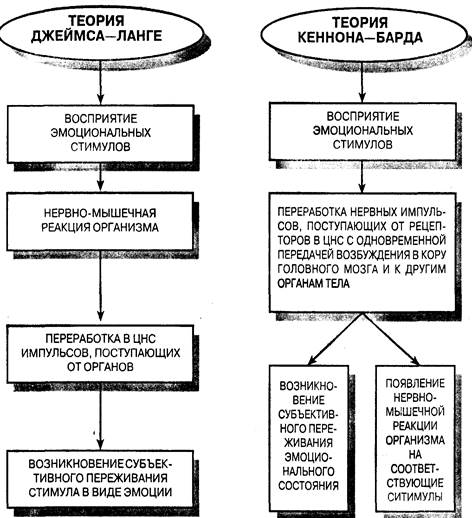

Рис. 1. Основные положения в теориях Джемса—Ланге и Кэннона—Барда

Источник

Эмоции: понятие и функции

Эмоции являются процессом импульсивной регуляции поведения, который основан на отражении значимости внешних воздействий и их влияния на жизнедеятельность человека.

Эмоции появляются как реакция на явления окружающей среды, которые удовлетворяют или не удовлетворяют потребности человека. В случае, когда явление не соответствует потребностям, появляются отрицательные эмоции, и, соответственно, при соответствии потребности – положительные. Эмоции успеха (положительные) увеличивают стремление человека выполнить заданную цель, эмоции неуспеха (отрицательные) препятствуют, а иногда и дезорганизуют деятельность.

Эмоции энергетически мобилизуют организм. Например, радость приводит к усилению иннервации в мышцах, при этом мелкие артерии расширяются, увеличивается приток крови к коже, кожа становится теплее, ускоренное кровообращение делает легче питание тканей и улучшает физиологические процессы. Радость омолаживает, поскольку происходит оптимизация условий питания всех тканей тела. С другой стороны, физиологическое проявление печали характеризуется парализующим влиянием на мышцы. Движения становятся медленными и слабыми, сосуды сужаются, ткани обескровливаются, появляется озноб, недостаток воздуха и тяжесть в груди. Огорчения делают человека старее, они изменяют кожу, волосы, ногти, зубы.

Люди не могут жить без эмоций. Если жизнь человека чересчур однообразна, если он не получает сильные эмоции, даже если они отрицательные, человек начинает испытывать эмоциональный голод. В результате отсутствия сильных эмоций снижается результативность деятельности. К примеру, спортсмен, относящийся к тренировкам и выступлениям без эмоций, не может испытывать радость побед и горечь поражений. В итоге у него не будет никакого успеха в деятельности.

Для преодоления эмоционального голода, люди подсознательно стремятся к совершению рискованных действий. Все опасные поступки вызывают сильные эмоции. Для того, чтобы случился эмоциональный подъем и был получен адреналин, кто-то едет покорять горные вершины, кто-то несётся на огромной скорости по автостраде, отправляется в далёкие и опасные путешествия. Когда человек стремится к удовлетворению потребности в сильных эмоциях, он создает для себя проблемные ситуации, которые потом у него не получается решить.

Итак, ежедневные сильные эмоции вредны для человека, но нельзя исключать сильные переживания. Эмоции занимают важное место в жизни человека.

Функции эмоций

- сигнальная;

- управляющая;

- защитная;

- мобилизующая;

- компенсаторная;

- дезорганизующая.

Сигнальная функция эмоций

Эмоциям свойственна субъективная окраска происходящего вокруг человека и в нём самом. Эмоции показывают окружающим внутреннее состояние: «не подходи, я злюсь», «обрати на меня внимание, у меня радость, которой хочу поделиться». На одинаковые события люди реагируют абсолютно по-разному, а эмоции могут помочь определить реакцию собеседника на ситуацию. Например, болельщики испытывают разочарование и огорчение от проигрыша их любимой команды, а болельщики команды соперника – радость. Эмоции помогают верно оценить эмоциональное состояние другого человека, прогнозировать развитие взаимоотношений с ним.

Управляющая функция эмоций

Эмоции нужны также, чтобы управлять поведением человека, они являются одним из психофизиологических механизмов этого управления. Это важно, поскольку появление определённого отношения к объекту оказывает влияние на мотивацию, на процесс принятия решения о действии или поступке, а физиологические изменения, которые сопровождают эмоции, влияют на качество деятельности, работоспособность человека. Эмоции оказывают мобилизующее воздействие на человека, при помощи эмоций возможно без труда переключаться на другой вид деятельности, сильные эмоции способны поддержать высокую работоспособность в течение длительного времени.

Защитная функция эмоций

Она связывается с возникновением страха. Страх является предупреждением о реальной или о мнимой угрозе, чем способствует лучшему продумыванию возникшей ситуации, более тщательному определению вероятности достижения успеха или неудачи. Таким образом, страх защищает нас от неприятных последствий и даже от гибели.

Академик П.К. Анохин считал, что эмоции нужны для закрепления, стабилизации рационального поведения животных и человека. Положительные эмоции, которые возникают при достижении цели, запоминаются и в нужной ситуации извлекаются из памяти с целью получения такого же полезного результата. Отрицательные эмоции, которые извлекаются из памяти, наоборот, предостерегают от повторного совершения ошибок. С точки зрения П.К. Анохина, эмоциональные переживания были закреплены в эволюции как механизмы, удерживающие жизненные процессы в оптимальных границах и предупреждающие разрушительный характер недостатка или избытка жизненно важных факторов.

Мобилизующая функция эмоций

Она состоит в том, что сильные эмоции позволяют организму мобилизовать все силы, даже те, которые глубоко зарезервированы. Страх способствует мобилизации резервов человека за счет выброса в кровь дополнительного количества адреналина, например, при спасении бегством. Способствуют мобилизации сил организма также и воодушевление, радость.

Компенсаторная функция эмоций

Она заключается в возмещении информации, которой недостаёт для принятия решения или вынесения суждения о чем-либо. Эмоция, которая возникает при столкновении с незнакомым объектом, придает объекту определённую окраску (плохой встретился человек или хороший), основываясь на его схожести с ранее встречавшимися объектами. Хотя при помощи эмоций человек выносит обобщенную и не всегда обоснованную оценку объекта и ситуации, они помогают ему выйти из тупика, когда он не знает, что ему делать в данной ситуации.

Существование отражательно-оценочной и компенсаторной функций позволяет быстро решить вопрос – идти на контакт с человеком или нет.

Дезорганизующая функция эмоций

Сильные отрицательные эмоции (гнев, страх, злость и т.п.) иногда нарушают поведение человека, препятствуют достижению целей. Например, злость может провоцировать человека повторять одни и те же действия, которые не приводят к успеху. Сильное волнение мешает сосредоточиться на задании, человек может забыть, что ему надо делать.

Источник