- Психологическая диагностика депрессии у подростков

- Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

- Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Активизация пациента при депрессивных расстройствах

- Приобретение и закрепление социальных навыков

- Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

- 11 отделение Подростковая психиатрия.

- Уважаемые пациенты!

- ИСТОРИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

- Сотрудники отделения лечения психических расстройств у лиц молодого возраста (11 отделение)

Психологическая диагностика депрессии у подростков

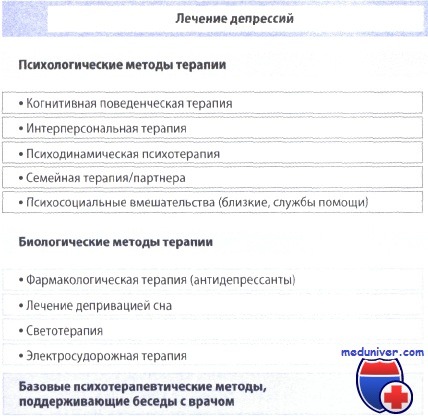

Глубинно-ориентированные методы терапии депрессивных расстройств. Большинство психоаналитических теорий исходит из того, что причиной развития депрессии бывает реальная или воображаемая утрата (Finch, Saylor). Характер этой утраты и интрапсихический уровень, на котором происходит ее переработка, оценивается в разных теоретических концепциях по-разному в зависимости от того, на каком этапе развития структуры Я впервые манифестирует депрессия.

Так, Фрейд постулировал в качестве основного механизма возникновения депрессии интроекцию утраченного объекта и изменение направленности амбивалентности, изначально относящейся к объекту, на этот интернализированный объект как часть самого себя. Он исходил из конфликта между Я и Сверх-Я, а Бибринг (Bibring), напротив, предполагал наличие конфликта между Я и Оно, объясняющего возникновение депрессий уже в возрасте от 6 до 7 лет.

Более ранние травмирующие переживания сохраняются в сфере бессознательного и манифестируют в виде выраженной ранимости с тенденцией интерпретировать даже незначительные конфликты как проявление собственной несостоятельности.

Для психоаналитического метода в широком смысле характерно, что пациент в процессе психотерапии осознает происхождение агрессивных импульсов, направленных на себя, обучается интегрировать их и переживает возвращение чувства собственного достоинства. В то время как лечение подростков, так же как и взрослых, проводится в форме бесед, для детей в большинстве случаев избирают игровую терапию.

Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

В поведенческой терапии (Lewinson et al.) определение депрессии дается с точки зрения психологии подкрепления: депрессия возникает в результате неспособности индивида влиять на позитивное подкрепление собственного поведения с помощью факторов среды. В центре терапевтических усилий стоят изменения уровня активности и социальных умений пациента. Была высказана гипотеза (Kashani et al.), что в соответствии с этой моделью к развитию депрессий в детском возрасте приводит недостаток социальной компетентности и способности к общению.

Среди когнитивных концепций особое значение имеют модель «приобретенной беспомощности» (Seligman) и модель «когнитивного искажения» (Beck). Согласно первой из этих моделей, депрессивная личность переживает успех и неудачу как явления, совершенно независимые от собственной активности и поведения, что порождает чувство полной беспомощности и негативное отношение к будущим событиям. Депрессивные личности живут в постоянном ожидании негативных событий, которые они не смогут контролировать.

Концепция приобретенной беспомощности подразумевает специфический атрибутивный стиль, которому, в отличие от позиции здоровой личности, свойственно постоянно приписывать неудачи в каких-либо делах собственным ошибкам, придавать им обобщенное, а не частное значение, распространять их негативное значение на другие ситуации и недооценивать позитивные компоненты.

Бек (Beck) назвал разработанную им когнитивную поведенческую терапию при депрессиях «активным, директивным, ограниченным во времени и структурированным методом психотерапии, основанным на теоретическом предположении, что аффекты и поведение индивида в значительной мере определяются тем, как этот индивид представляет себе окружающий мир». В лечении взрослых эта терапевтическая концепция играет большую роль и многократно получала соответствующую оценку.

Имеются многообещающие попытки использовать ее в терапии подростков, а возможно и детей, поэтому она должна быть рассмотрена здесь подробно (см. также Stark).

Модель депрессии по Беку (Beck et al.) основана на трех гипотезах (когнитивная триада), объясняющих развитие и сохранение депрессивных симптомов:

1) пациент недооценивает собственную личность (негативная самооценка);

2) во взаимодействиях с окружающим миром он видит исключительно неудачи, обиды и разочарования (негативная картина мира);

3) он исходит из того, что его поражения и фрустрации никогда не прекратятся (негативное ожидание будущего).

Эти типичные для депрессивного пациента взгляды приводят к тому, что он интерпретирует как прошлый, так и нынешний опыт в виде негативных, фиксированных, не поддающихся рациональной перепроверке мысленных схем, исключающих возможность альтернативного, конструктивно-оптимистического образа действий.

Такие дисфункциональные убеждения, складывающиеся в негативную картину самого себя, окружающего мира и будущего, выявились также при исследовании детей и подростков (Kovacs, Beck, Kazdin et al.).

Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

Дети и подростки должны познакомиться с широким диапазоном эмоциональных переживаний как у самих себя, так и у других (например, с континуумом настроений: радостное—безразличное—грустное—печальное). В процессе терапии чувства могут идентифицироваться с помощью мимики или жестикуляции и в игровой форме (например, путем открывания карт) (Stark et al.).

Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

На основе концепции Рема (Renin) типичные для депрессии когнитивные процессы должны быть изменены с помощью самонаблюдения, самооценки и самоподкрепления.

Путем самонаблюдения могут быть выявлены стрессоры и негативно фиксированные схемы мышления в повседневной жизни ребенка, а также оценена эффективность терапии. При тренинге самооценки дети обучаются видеть себя более реалистично и оптимистично, признавать собственные достоинства, замечать позитивные изменения. В рамках самоподкрепления ребенок награждает себя за позитивные стратегии решения проблем (обзор: Stark et al.).

Активизация пациента при депрессивных расстройствах

При лечении депрессивных детейили подростков настоятельно рекомендуется составлять план занятий, в который включаются приятные для ребенка виды деятельности и мероприятия. Они противодействуют типичной для депрессии склонности к уходу, пассивности и снижению мотиваций и способствуют позитивным переживаниям и улучшению настроения.

Приобретение и закрепление социальных навыков

Тренинг социальных навыков должен касаться как вербальных, так и невербальных способов поведения (например, зрительный контакт, улыбка), существенных для выражения и принятия как негативных, так и позитивных эмоций. Он включает инструктивные техники, обучение на модели и проигрывание (практическое использование) социально адекватных способов поведения при наличии обратной связи с терапевтом. Ребенок должен научиться вначале обдумывать проблему, разрабатывать стратегии ее решения и заранее предвидеть последствия возможных действий.

Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

В процессе психотерапии депрессивных детей и подростков нередко возникают проблемы. Так, например, когнитивно-поведенческая концепция исходит из того, что пациент активно включается в лечение, однако депрессивные больные нередко пассивны и молчаливы в процессе терапии, поэтому даже вербальный обмен информацией затруднен. Типичные для депрессии безнадежность и ангедония у ребенка или подростка иногда уже с самого начала не позволяют им рассчитывать на успех терапии («все это бессмысленно»).

Виды деятельности, задуманные как способы позитивного подкрепления, из-за депрессивной установки ребенка не переживаются как таковые. Нарушения концентрации и трудности в принятии решений тоже могут негативно повлиять на терапевтический процесс.

Поэтому терапевт при лечении депрессивных детей и подростков должен учитывать роль факторов, укрепляющих комплайенс (согласие с самим собой) пациента. К ним относятся приятное окружение и позитивное восприятие себя. Часто ролевые игры и изобразительный материал больше поощряют пациента к сотрудничеству, чем преимущественно вербальное общение. Терапевтические указания и поддерживающие установки никогда не должны формулироваться в общем виде — следует всегда исходить из личного жизненного опыта ребенка и его семьи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

11 отделение Подростковая психиатрия.

Уважаемые пациенты!

В связи с временной перепрофилизацией отделения на период пандемии, стационарно-медицинская помощь приостановлена.

В настоящее время в отделении ведется консультативно-диагностическая деятельность по следующим направлениям:

- Шизофрения

- Нервная анорексия и нервная булимия

- Различные страхи и навязчивости

- Неврозы

- Неврозоподобные состояния

- Реактивные психозы

- Эндогенные психозы

- Аффективные психозы

- Органические психозы

- Постпсихотические состояния

- Психическое недоразвитие

- Психопатии

- Расстройства личности

- Пароксизмальные состояния

- Эпилепсия

- Эпилепсия с психическими нарушениями

- Непсихотические состояния вследствие органического поражения ЦНС

- Диэнцефальные синдромы

В настоящее время отделение располагается на 2 этаже нового здания института, в современных помещениях, оснащенных необходимым оборудованием, распланированных с целью создания наиболее комфортных условий пребывания пациентов, а также, в отдельных случаях, для совместного пребывания родителя и ребенка.

Отделение имеет отдельную игровую комнату, собственную библиотеку, возможность просмотра телевизионных передач, в том числе с возможностью выбора интересующих фильмов, большие рабочие поверхности для рисования и активного творчества.

Ежедневно в утренние часы происходят занятия физической культурой под руководством опытного воспитателя, трижды в неделю осуществляются совместные прогулки по территории института, так же при необходимости в индивидуальном порядке могут проводиться ежедневные прогулки.

Отделение имеет своего психолога по работе с подростками, в рамках занятий с которым осуществляется групповая, индивидуальная психотерапия, по показаниям помощь психолога оказывается по индивидуальному расписанию. Так же проходят занятия, во время которых пациенты играют в настольные игры, занимаются арт-терапией.

Коллектив отделения состоит из опытных, квалифицированных сотрудников.

В отделении работают: доктор медицинских наук, 3 кандидата медицинских наук, 3 врача-психиатра, имеющих также сертификаты психотерапевтов и наркологов, клинический психолог и психотерапевт, воспитатель. Средний медицинский персонал представлен специалистами высшей и первой категории, имеющих большой стаж клинической работы.

На базе отделения психиатрии подросткового возраста уже много лет работает Центр психического здоровья.

В задачи этого Центра входят профилактика психических расстройств у подростков и молодых людей, помощь в трудных ситуациях, решение различных социально-психологических проблем, в том числе семейных и школьных. При возникновении трудностей в семье имеется возможность определить подростка в гостиницу временного пребывания.

Опытный психолог поможет определить особенности характера и личности подростка, при необходимости возможно определение профессиональных наклонностей.

Имеется возможность привлекать специалистов из других подразделений, проводить клинические лабораторные исследования в целях наиболее полной диагностики текущего состояния пациента.

В отделении ведется консультативно-диагностическая и лечебная деятельность по следующим направлениям:

- Шизофрения

- Аддиктивное поведение у детей и подростков

- Нервная анорексия и нервная булимия

- Различные страхи и навязчивости

- Неврозы

- Неврозоподобные состояния

- Реактивные психозы

- Эндогенные психозы

- Аффективные психозы

- Органические психозы

- Постпсихотические состояния

- Психическое недоразвитие

- Психопатии

- Расстройства личности

- Пароксизмальные состояния

- Эпилепсия

- Эпилепсия с психическими нарушениями

- Непсихотические состояния вследствие органического поражения ЦНС

- Диэнцефальные синдромы

При оказании помощи пациентам, помимо медикаментозной терапии, применяются следующие методы:

- психотерапевтическая помощь – групповая, индивидуальная психотерапия подростков, семейная психотерапия;

- комплекс реабилитационных медико-психолого-педагогических мероприятий;

- психолого-психиатрическая помощь детям старшего возраста и лицам молодого возраста, находящимся в состоянии психологического кризиса;

- профессиональная ориентация.

ИСТОРИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение лечения психических расстройств подросткового возраста было основано в 1970 году (явилось первым в странах Восточной Европы) заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором, доктором медицинских наук Андреем Евгеньевичем Личко как консультативный центр для амбулаторной помощи подросткам и возглавлялось им до 1993 года.

А.Е. Личко – известнейший специалист в области подростковой психиатрии. Возглавляемый им научный коллектив добился больших успехов в области подростковой психиатрии. Сам А.Е. Личко развил ряд оригинальных концепций специфических поведенческих подростковых реакций, изучал акцентуации характера у подростков, эндореактивные психозы у них. Итоги этих исследований представлены в книгах, ставших настольными для всех психиатров Российской Федерации и всего постсоветского пространства. Самые известные из них: «Психопатии и акцентуации характера у подростков», изданная дважды и удостоенная Почетного диплома им. В.М. Бехтерева Академии медицинских наук СССР; «Подростковая психиатрия»; «Шизофрения у подростков»; «Подростковая наркология».

Существенный вклад он внес также в развитие медицинской психологии, особенно психологической диагностики и патохарактерологии. Широкое признание получил разработанный под его руководством патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) для подростков, предназначенный для оценки психопатий и акцентуаций характера в указанном возрасте. А.Е. Личко известен также активным участием в дискуссиях по актуальным вопросам психиатрии. Кроме того, он автор ряда популярных статей в журналах «Наука и религия», «Здоровье», «Юность». Особенно привлекла внимание широкого круга читателей его книга очерков-рассказов «Эти трудные подростки», выпущенная Лениздатом в 1983 г.

А.Е. Личко был человеком редкой эрудиции. Его великолепное знание истории поражало даже специалистов, а патографии известных людей (император Павел I, Керенский, Сталин, Гитлер) привлекали внимание самых широких кругов читателей. Иногда, соглашаясь на настойчивые просьбы, особенно гостей Петербурга, А.Е. Личко проводил, выражаясь современным языком, авторские экскурсии по городу. Особенно посчастливилось тем, кто прошел с ним по памятным местам жизни Ф.М. Достоевского, творчество которого он знал досконально. А.Е. Личко любил общаться с молодежью. Его лекции-семинары, проводимые на школах молодых психиатров СССР, были самыми посещаемыми. На них собиралась не только молодежь, но и известные психиатры страны.

Многие подростковые психиатры страны считают А.Е. Личко своим Учителем. Только лишь среди непосредственных его учеников есть много известных специалистов-профессоров, успешно работающих в Санкт-Петербурге (А.А. Александров, И.А. Горькавая, Ю.В. Попов, Э.Г. Эйдемиллер), Москве (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский), Одессе (В.С. Битенский).

С 1993 года отделение возглавляет заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук Ю.В. Попов. С учетом опыта четырехлетнего сотрудничества с подростковой службой Стокгольма (Швеция) с 2003 года отделение было преобразовано в стационарное. С 2006 года отделение представляет собой круглосуточный стационар на 20 коек и дневной стационар на 15 мест, позволяющий не отрывать подростков от семьи и школы.

Сотрудники отделения лечения психических расстройств у лиц молодого возраста

(11 отделение)

Попов Юрий Васильевич

Руководитель отделения психиатрии подросткового возраста

Писевич Михаил Владимирович

Заведующий отделением психиатрии подросткового возраста

Яковлева Юлия Александровна

Старший научный сотрудник, врач-психиатр, психотерапевт

Пичиков Алексей Александрович

Научная деятельность

Научная деятельность – разработка алгоритмов стационарного и амбулаторного этапов оказания помощи подросткам с расстройствами пищевого поведения

В настоящее время происходит существенное увеличение числа детей и подростков до 18 лет, у которых диагностируются расстройства пищевого поведения. Несмотря на то, что преобладающим контингентом в данном случае по-прежнему являются девушки, все чаще подобные нарушения диагностируются и у подростков мужского пола. С каждым годом заболеваемость НА и НБ возрастает, причем наиболее высокий уровень заболеваемости НА отмечается среди девушек в возрасте 15-19 лет. Летальность среди больных НА достигает 20% и более, будучи обусловлена прямыми последствиями голодания, острой сердечной недостаточностью, биохимическим и эндокринным дисбалансом, а также суицидами. В связи с ростом частоты встречаемости расстройств пищевого поведения среди лиц молодого возраста, их клинической неоднородностью, недостаточностью критериев МКБ-10 для правильной диагностики и использования реабилитационных программ на этапе стационарного и последующего длительного амбулаторного лечения, мы считаем необходимым обоснование профилактических

программ для выявления предрасположенного контингента и создание алгоритмов программы по дифференцированной психосоциальной реабилитации, в том числе с учетом гендерной специфики.

Несмотря на значительное количество исследований в области подростковой психиатрии, вопрос диагностики, лечения и профилактики расстройств пищевого поведения у лиц молодого возраста является малоизученным. Это обусловлено тем, что данные пациенты не всегда попадают в поле зрения психиатра, а сама проблема носит междисциплинарный характер. Вместе с тем, выявление закономерностей манифестации, развития и исходов пищевых расстройств у подростков в рамках биопсихосоциального подхода позволит разработать алгоритмы ведения таких пациентов, адаптировав их для работы мультидисциплинарной бригады или координации действий специалистов на местах. Выявление биологических факторов развития подразумевает полный анализ биохимических маркеров, связанных со снижением массы тела при нервной анорексией и колебаний массы тела при нервной булимии и компульсивном переедании, а также оценку гормональнаго статуса. Оценка социальных факторов подразумевает изучение при помощи специально разработанных методик нарушений в области семейного функционирования и особенностей коммуникативной сферы у подростка, особенно в области интернет-общения. Психологические особенности анализируются в контексте их связи с манифестацией расстройства, сопутствующей делинквентности и коморбидности с психической патологией.

Основными задачами научно-исследовательского проекта являются:

- установить основные закономерности распространенности, условий возникновения и клинических проявлений расстройств пищевого поведения в подростковой популяции;

- исследовать социально-демографические и клинические особенности подростков по полу, в частности, по возрасту, социальному и семейному статусу, условиям воспитания в родительской семье, наличию психических или наркологических расстройств, их диагностической и синдромальной структуре, наличию сопутствующих соматических заболеваний и коморбидной психической патологии;

- выявить основные закономерности в течение расстройств пищевого поведения в зависимости от биологических, психологических и социальных факторов, выделить диагностические группы на основе выраженности и значимости перечисленных факторов;

- разработать лечебные алгоритмы ведения пациенток с расстройствами пищевого поведения в рамках работы полипрофессиональной бригады на этапах стационарного и амбулаторного наблюдения с выделением наиболее приемлемых биологических методов терапии, соматотропного лечения и психотерапевтических методов.

В нашем отделении используются клинико-анамнестический, клинико-психопатологический и клинико-психологический методы исследования. Клинический метод включает в себя оценку анамнестических данных, клинико-психопатологического состояния по общим правилам психиатрического обследования подростков, в соответствии с моделями диагностики психических расстройств. Используются лабораторные методы диагностики для выявления отклонений в соматическом состоянии подростков (биохимический анализ крови, анализ крови на гормоны, лептин, липидный профиль, содержание в сыворотке крови цинка, хрома, железа и др.), анализируются данные ЭЭГ, фМРТ, вегетотеста. При сравнении эффективности использования психотропной терапии применяются принципы GCP. В настоящее время планируется исследование эффективности использования ТКМС (транскраниальной магнитной стимуляции) в лечении расстройств пищевого поведения.

Учебно-преподавательская деятельность

ЦИКЛ «ОСНОВЫ СУИЦИДОЛОГИИ И КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ» (72 учебных часа)

Цикл тематического усовершенствования, на котором рассматриваются основы суицидологии: дифференциальная диагностика суицидов, медикаментозная терапия, психотерапия и профилактика суицидального поведения, этические и юридические аспекты суицидологии, а также психопатологические проявления у лиц, находящихся или находившихся в кризисных ситуациях (боевые действия, террористические акты, изоляция, сексуальное насилие), ПТСР. В рамках цикла предусмотрены клинические разборы пациентов, практические семинары по лекционной тематике, стажировка на отделениях Института. Цикл будет интересен врачам психиатрам, психотерапевтам, неврологам, врачам скорой медицинской помощи, онкологам, врачам других специальностей, оказывающих паллиативную помощь больным, врачам, работающим с лицами молодого возраста.

Расписание цикла:

- Основные понятия и история развития суицидологии, эпидемиология суицида.

- Возрастные и гендерные аспекты суицидологии.

- Концепции суицидального поведения.

- Типология суицидов, основные факторы суицидального риска.

- Диагностика суицидального поведения, оценка суицидального риска.

- Суицидальное поведение при пограничных психических расстройствах.

- Организация помощи суицидентам, медикаментозная терапия и суицидальное поведение.

- Самоповреждающее поведение: этиология, классификация, механизмы формирования.

- Проявления и факторы самоповреждающего поведения при различной психической патологии.

- Терапия самоповреждающего поведения у подростков и профилактика рецидивов.

- Проблематика сепарации, психические травмы и суицид в подростковом возрасте.

- Психотерапия подростков, предпринявших попытку самоубийства.

- Основные положения кризисной психологии и психиатрии войн, катастроф и ЧС.

- Синдром утраты и переживание горя: кризисная интервенция.

- Возрастные (нормативные) кризисы у подростков, взрослых и лиц пожилого возраста.

- Сексуальное и физическое насилие: последствия и основные принципы консультирования.

- Виктимность и психология жертвы.

- Религиозный радикализм и секты.

- Фармакотерапия и психотерапия кризисных состояний: методы оптимизации лечения.

- Клинические разборы.

ЦИКЛ «РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ» (36 учебных часов)

Цикл тематического усовершенствования, на котором рассматриваются основные понятия, эпидемиология, типология, факторы риска, критерии диагностики расстройств пищевого поведения (нервной анорексии, нервной булимии, компульсивного переедания); возрастные и гендерные особенности нарушений пищевого поведения при различных психических расстройствах; алгоритмы оказания стационарной и амбулаторной помощи (включая

соматоторопную терапию, нутритивную поддержку); теоретико-методологические основы психотерапии, цели и задачи психотерапевтического воздействия на больных с расстройствами пищевого поведения. В рамках цикла предусмотрены клинические разборы пациентов, практические семинары по лекционной тематике, стажировка на отделениях Института. Цикл предназначен для врачей любых специальностей, занимающихся лечением больных с расстройствами пищевого поведения, медицинских психологов.

Расписание цикла:

- Регуляция пищевого поведения в норме и при патологии.

- Классификация и эпидемиология расстройств пищевого поведения.

- Психопатология расстройств пищевого поведения.

- Коморбидные психические нарушения при расстройствах пищевого поведения.

- Психодиагностика при расстройствах пищевого поведения.

- Соматические осложнения и сомато-эндокринные нарушения при расстройствах пищевого поведения.

- Психические особенности подростков и расстройства пищевого поведения, психологические факторы нервной анорексии у подростков.

- Принципы оказания помощи пациентам с расстройствами пищевого поведения.

- Психотерапия при расстройствах пищевого поведения, мотивационная терапия при лечении нервной анорексии и нервной булимии.

- Обучающий тренинг: «Эффективные способы коммуникации с пациентами, страдающими нервной анорексией».

- Фармакотерапия расстройств пищевого поведения.

- Коррекция питания при расстройствах пищевого поведения.

- Клинические разборы, представление и разбор случаев из клинической практики.

Также в Институте проводятся:

- Цикл тематического усовершенствования для онкологов «Основы суицидологии в онкологической практике»;

- Лекции для психотерапевтов «Основы суицидологии», «Основы сексологии», «Психотерапия расстройств пищевого поведения», «Психотерапия кризисных состояний, психологический дебрифинг».

- Лекции для клинических психологов: «Аутоагрессивное поведение: суицид, парасуицид, самоповреждения», «Нормативная сексология и сексопатология в практике психолога».

Выездные циклы тематического усовершенствования для психологов:

- «Психологические основы суицидального поведения»

- «Психология кризисных состояний»

- «Психологические основы сексологии»

- «Расстройства пищевого поведения: основные направления психотерапии и психокоррекции»

- «Психотерапия и профилактика расстройств личности и акцентуаций характера у подростков».

Источник