- Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, направленность личности

- Типы темперамента

- Что такое темперамент?

- Создание типологий темперамента

- Конституционные типологии темперамента

- Теория И. П. Павлова

- Составляющие типов темперамента

- Типы темперамента

- Меланхолик

- Холерик

- Флегматик

- Сангвиник

- Резюме

Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, направленность личности

Темперамент (от лат. temperamentum – соразмерность, надлежащее соотношение частей) – генетически детерминированная совокупность динамических особенностей психики (таких как скорость, темп, интенсивность психических процессов и состояний), которые имеют тенденцию оставаться постоянными в течение всей жизни и определяют эмоциональный настрой, способы мышления, поведения и деятельности человека.

Темперамент биологически определен и представляет собой конституционную предрасположенность реагировать определенным образом на раздражители. Темперамент, определяющий стилистические аспекты поведения человека, может быть идентифицирован в раннем детстве. Индивидуальные различия в чертах темперамента, таких как тревожность, экстраверсия / интроверсия, реактивность наблюдаются и у животных.

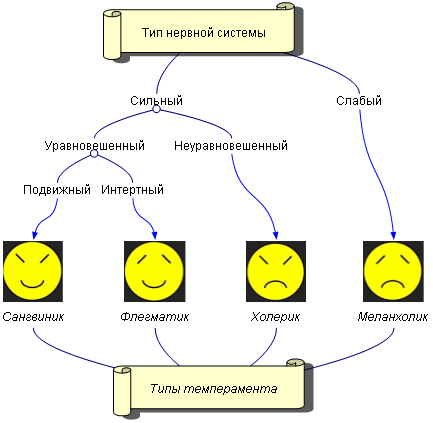

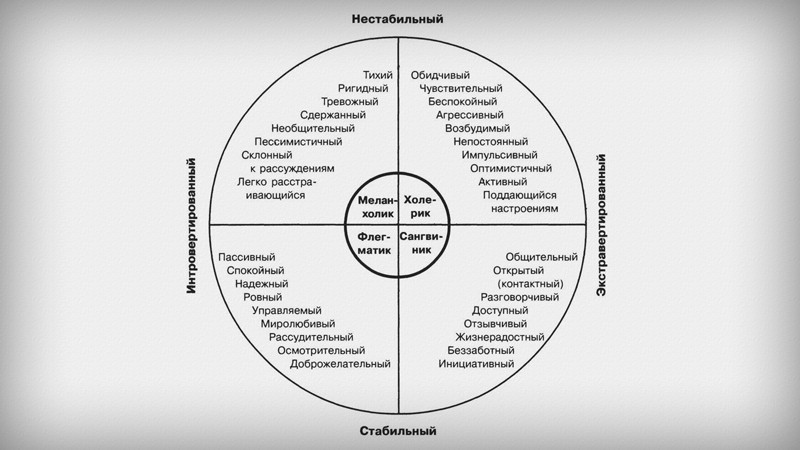

Типы темперамента и их взаимосвязи со свойствами нервной системы (силой, уравновешенностью, подвижностью), выделенные И. П. Павловым, представлены на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Теория темперамента И.П. Павлова

Свойства темперамента:

— сензитивность или чувствительность – способность ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители;

— активность – степень внутренней потребности, тенденция индивида к самовыражению и эффективному освоению внешней действительности;

— реактивность – степень интенсивности ответной реакции на внешние и внутренние стимулы; проявляется в темпе, силе и форме реакции;

— темп психических реакций – скорость (быстрота) протекания психических реакций и психических процессов;

— пластичность – способность гибко, легко адаптироваться к новым внешним условиям;

— ригидность – инертность, медлительность в адаптации к новым внешним условиям;

— эмоциональная возбудимость – время реакции на раздражители, сила воздействия, необходимого для возникновения эмоций и скорость их возникновения;

— экстраверсия – преимущественная направленность на внешний мир, ориентация на социальные отношения;

— интроверсия – направленность на внутренний мир, ориентация на рефлексию, переживания, чувства; проявляется в замкнутости, некоммуникабельности, склонности к углубленному самоанализу.

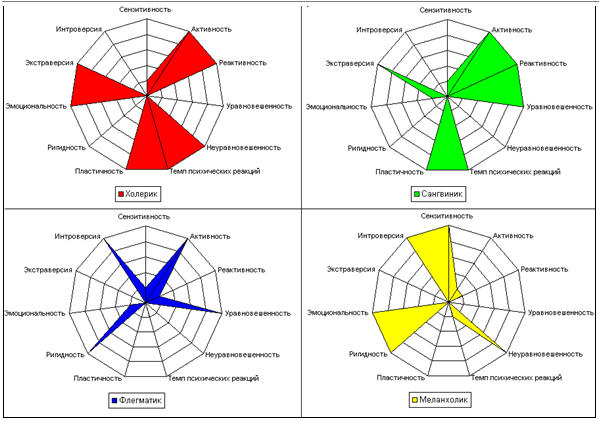

На рис. 6.3 отображены значения свойств темперамента у представителей различных типов темперамента по трехбалльной шкале: высокий уровень, низкий уровень, отсутствует.

Рис. 6.3. Свойства четырех типов темперамента

Характер (от греч. черта, признак, особенность) – это:

— иерархическая совокупность устойчивых индивидуально-психологических особенностей личности (черт характера), которые формируются в процессе жизнедеятельности и обусловливает типичные для человека способы поведения, деятельности и общения;

— «совокупность индивидуальных, устойчивых стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля мышления, сложившихся в процессе социализации, и зафиксированная в привычках и манерах, в системе взаимоотношений с окружающими».

Акцентуация характера (англ. character accentuation, от лат. accentus – ударение) – яркое доминирование некоторых черт характера (или их сочетаний) на другими, находящееся в пределах нормы психического здоровья.

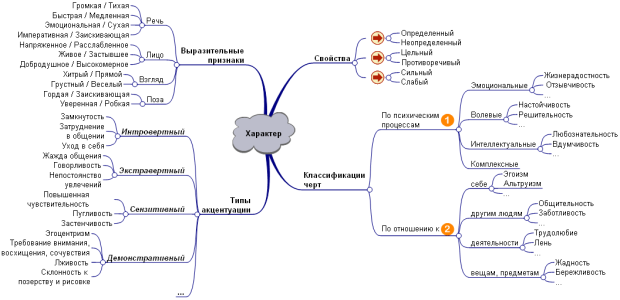

На рис. 6.4 показаны свойства и выразительные внешние признаки, отражающие характер личности, приведены две классификации черт характера, а также некоторые распространенные акцентуации характера, не являющие клинической патологией.

Рис. 6.4. Свойства, выразительные признаки, черты и акцентуации характера

Свойства характера:

— определенный – характер с наличием одной или нескольких выраженных доминирующих черт;

— неопределенный – характер, в котором доминирующие черты отсутствуют или выражены очень слабо;

— цельный – характер, в котором отсутствуют противоречия между отдельными чертами;

— противоречивый – характер, отдельные черты которого не согласованны и конфликтуют между собой;

— сильный – характер с высоким уровнем развития волевых черт;

— слабый – характер с низким уровнем развития волевых черт.

Способности (англ. aptitude, abilities, capabilities) – это:

— «индивидуально-психологические особенности личности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности»;

— «свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и своеобразии освоения и реализации деятельности».

Способности могут быть физическими или ментальными, они являются составной частью компетентности в выполнении определенного вида работы на определенном уровне.

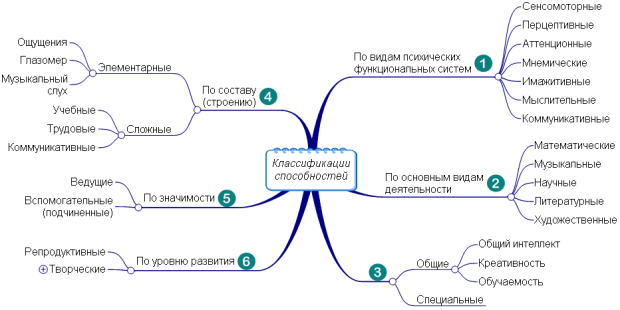

На рис. 6.5 представлены классификации способностей личности по шести основаниям.

Рис. 6.5. Классификации способностей

Общие способности в норме имеются у большинства людей данной возрастной категории и в той или иной мере задействованы во всех видах деятельности. Специальные способности не являются широко распространенными, они обнаруживаются в отдельных специальных областях деятельности, позволяя достичь высоких результатов.

Способности имеют свои сензитивные периоды развития – ограниченные промежутки времени (возрастные интервалы), в течение которых организм наиболее чувствителен к специфическим влияниям, это оптимальные периоды для эффективного развития психических функций.

Факторы, определяющие развитие способностей:

Показатели наличия способностей у человека:

— склонность к занятиям данной деятельностью;

— скорость продвижения в овладении способов и приемов деятельности;

— уровень достижений (качественный, количественный);

Рис. 6.6. Уровни развития способностей

Задатки (англ. inclinations) – врожденные анатомо-физиологические особенности человека (типологические свойства нервной системы, особенности строения сенсорных систем, а также отдельных зон коры больших полушарий головного мозга), составляющие основу формирования и развития тех или иных способностей. Задатки многозначны, неспецифичны к конкретным содержанию и формам деятельности; на основе одних и тех же задатков могут сформироваться и развиться различные способности.

Склонность (англ. disposition) – позитивное, внутренне мотивированное отношение, естественная предрасположенность, интерес, влечение к какому-либо виду деятельности.

Общая одаренность (англ. general aptitude, general giftedness) – синоним общих способностей, определяющих возможность достижения человеком более высоких (по сравнению с условным средним уровнем) результатов в некотором диапазоне деятельностей; является основой развития специальных способностей.

Выделяют следующие виды одаренности:

— по особенностям возрастного развития – ранняя / поздняя;

— по форме проявления – явная / скрытая,

— по степени сформированности одаренности – актуальная / потенциальная.

Талант (англ. talent) – высокий уровень развития способностей и их сочетаний (чаще – специальных), проявляющийся в творческих видах деятельности и обеспечивающих достижение выдающихся результатов в определенной деятельности.

Гениальность (от лат. genius – дух) – высочайшая степень одаренности личности, воплощающаяся в творчестве, которое имеет историческую значимость для жизни всего общества.

Направленность личности – термин отечественных психологов, обозначающий индивидуальную систему устойчивых побуждений (мотивов) человека, которая складывается в процессе формирования и развития личности и определяет его избирательность отношений и активность. Направленность личности характеризуется следующими качествами: уровнем, широтой, интенсивностью, устойчивостью и действенностью.

Мотив (от лат. moveo – двигаю; англ. incentive) – это:

— материальный или идеальный «предмет», а также психический образ данного предмета, вызывающий и направляющий деятельность для удовлетворения определенных потребностей субъекта (внешний мотив);

— «внутренняя, устойчивая психологическая причина поведения» человека, побуждающая к деятельности и придающая ей осмысленность (внутренний мотив).

Мотивация (англ. motivation) – процесс образования, формирования мотивов, а также «движущая сила», характеристика процесса, который вызывает, стимулирует, управляет и поддерживает на определенном уровне ориентированную на цель поведенческуюактивность.

Мотивы формируются из потребностей, являющихся источниками активности человека.

Потребность (англ. needs) – «состояние живого организма, нуждающегося для своего существования в чем-то, находящемся за пределами его самого и называющегося предметом потребности». Неопредмеченная потребность побуждает и направляет поисковую активность, направленную на идентификацию предмета потребности. Опредмеченная потребность становится мотивом.

Деятельность побуждается сложным сочетанием мотивов, из которых некоторые мотивы являются ведущими, выполняющими функции смыслообразования, и подчиненные (мотивы-стимулы), которые реализуют стимулирующие функции.

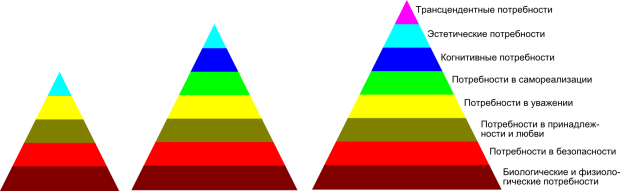

На рис. 6.7 слева направо представлены:

— оригинальная версия иерархической модели потребностей человека, разработанная и опубликованная А. Маслоу в 1954 году (пятиуровневая модель);

— адаптация иерархии А. Маслоу 1970-х гг., в которую дополнительно введены два уровня потребностей – когнитивные и эстетические;

— адаптация иерархии А. Маслоу 1990-х гг., в которую добавлен восьмой уровень – трансцендентные потребности.

Рис. 6.7. Иерархическая система потребностей

Уровни потребностей человека:

1. Биологические и физиологические потребности – базовые потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания организма; это потребности в воздухе, пище, воде, сне, сексе, жилье и т.д.;

2. Потребности в безопасности – выступают на первый план после удовлетворения потребностей первого уровня; это потребности защиты в критических ситуациях, безопасности, порядка, закона, стабильности;

3. Потребности в принадлежности и любви – после удовлетворения потребностей первого и второго уровня, у человека ведущими становятся социальные потребности; это потребности в семье, любви, отношениях с другими людьми;

4. Потребности в уважении – достижение независимости, некоторого статуса, успеха, признания;

5. Когнитивные потребности – на этом уровне развития потребностей человек чувствует необходимость расширения границ своего познания окружающей действительности и преследует цели увеличения своих знаний о мире и получения нового опыта; это потребности в новых знаниях и смыслах;

6. Эстетические потребности – на данном уровне развития потребностей у человека возникает тяга к обновлению себя как личности посредством приобщения к красоте, природе, искусству, музыке и другим эстетически красивым вещам, которые может предложить мир; это приводит к развитию чувства прекрасного, близости и единения с природой, гармонии;

7. Потребности в самореализации (в русскоязычной литературе используется перевод как «потребности в самоактуализации») – потребности в реализации личностного потенциала, самореализации, поиск точек личного роста;

8. Трансцендентные потребности – достигнув самореализации, у человека возникает желание помочь самореализации других; поступая таким образом, личность выходит за границы сознания обычного человека и начинает воспринимать окружающий на мир на другом уровне бытия.

Источник

Типы темперамента

Тема, которой посвящена представленная статья, волнует мировое научное сообщество уже несколько десятилетий – она непосредственно связана с индивидуальными личностными особенностями людей.

Всем известно, что психика каждого человека неповторима. И это связано как физическими и биологическими характеристиками организма, так с комплексом социальных характеристик. Если говорить о подструктурах, обусловленных биологически, то, главным образом, нужно рассматривать именно темперамент.

Что такое темперамент?

Темперамент подразумевает под собой психические различия людей, к которым относится глубина, интенсивность и устойчивость эмоций, энергичность и темп действий, эмоциональная впечатлительность и множество других особенностей психической жизни. И проблема темперамента на сегодняшний день остаётся спорной и неразрешённой. Но даже если учесть всё многообразие подходов к её изучению, исследователи сходятся в том, что темперамент является тем биологическим фундаментом, на котором зиждется личность человека как социального существа.

Темперамент представляет собой отражение динамических аспектов поведения, причём, в основном, врождённых. Его свойства более устойчивы, нежели свойства других психических особенностей человека. А наиболее ярким его нюансом является то, что свойства темперамента одного конкретного человека сочетаются друг с другом отнюдь не случайно – они связаны между собой закономерно и образуют определённый конгломерат, который характеризует темперамент.

Подытожим: темперамент необходимо рассматривать в качестве индивидуально-своеобразных свойств психики, которые определяют динамику психической деятельности индивида; проявляющихся одинаково в различной деятельности, вне зависимости от её мотивов, целей и содержания, и остающихся неизменными уже в зрелом возрасте, а также характеризующих в совокупности тип темперамента.

Однако прежде чем рассматривать типы темперамента и их особенности, следует сказать, что темперамент не может быть плохим или хорошим, т.к. каждый тип имеет свои преимущества, а усилия любого человека должны быть направлены не на исправление его недостатков, а на эффективное применение его плюсов в повседневной жизни и деятельности.

Создание типологий темперамента

Люди ещё с древних времён стремились к осознанию и выделению типичных психических особенностей разных людей и объединению их к небольшому количеству обобщающих моделей. Именно эти модели и назывались типами темперамента, к тому же, они были очень практичны, ведь посредством них было возможно спрогнозировать поведение человека с определённым типом темперамента в конкретной жизненной ситуации.

Официально считается, что учение о темпераменте вообще было создано древнегреческим врачом Гиппократом, который утверждал, что люди различны четырьмя основными «соками организма» — кровью, флегмой, жёлтой желчью и чёрной желчью. Следуя учению Гиппократа, не менее знаменитый врач античности Клавдий Гален создал первую в своём роде типологию темпераментов и изложил её в своём трактате «De Temperamentum». Согласно его идеям, тип темперамента зависит от того, какой тип «сока» преобладает в организме человека. Именно Гален выделил четыре известных типа темперамента: меланхолик (преобладает чёрная желчь), холерик (преобладает жёлтая желчь), флегматик (преобладает флегма) и сангвиник (преобладает кровь). Представленная концепция на протяжении многих веков имела для учёных огромнейшее значение.

Конституционные типологии темперамента

В дальнейшем было выдвинуто множество типологий темперамента. Но наибольший интерес вызывают те среди них, где свойства темперамента, интерпретирующиеся как врождённые или наследственные, связаны с индивидуальными особенностями в телосложении. Такие типологии называются конституционными (типология У. Шелдона, типология Э. Кречмера и другие). Но, конечно же, подобные концепции были раскритикованы психологами. И главным их недостатком считается то, что они недооценивают, а не редко и вовсе упускают из вида влияние среды и социальных условий на формирование психологических свойств человека.

Теория И. П. Павлова

То, что протекание психических процессов и поведение индивида зависит от работы нервной системы, которая играет главенствующую роль в организме, известно давно. Но теория связи типов темперамента с некоторыми общими свойствами нервных процессов была впервые предложена русским физиологом И. П. Павловым. Впоследствии она развивалась его последователями.

В понимании академика Павлова тип нервной системы является врождённым и в наименьшей степени подлежит каким-либо изменениям под влиянием воспитания или окружения. Свойства нервной системы, согласно его идеям, образуют физиологическую базу для темперамента, представляющего собой психическое проявление общего типа нервной системы. Проведённые в дальнейшем на животных исследования Павлова позволили выделить типы нервной системы, которые он предложил распространить также и на людей.

Составляющие типов темперамента

У любого человека имеется свой тип нервной системы. Его проявления (это и есть особенности темперамента) являются важной частью индивидуальных психологических различий. Проявления какого-то одного типа темперамента очень многообразны; они прослеживаются в манере поведения, а также проявляются в характере умственной деятельности, действиях, сфере чувств, побуждениях, познавательной деятельности, особенностях речи человека и т.д.

Чтобы составить психологическую характеристику одного из общепринятых типов темперамента, прибегают, как правило, к следующим основным свойствам:

- Эмоциональная возбудимость – скорость возникновения эмоциональной реакции и сила воздействия, необходимая для её возникновения;

- Интроверсия/экстраверсия – особенности зависимости реакции и деятельности человека. Если они зависят от внешних стимулов, то человек – экстраверт, если от внутренних – интроверт;

- Темп реакций – скорость, с которой протекают психические реакции и процессы, быстрота ума, темп речи и т.п.;

- Ригидность и пластичность – способность человека приспосабливаться к внешним воздействиям;

- Реактивность – степень непроизвольных реакций на внутренние или внешние раздражители одинаковой интенсивности;

- Активность – интенсивность воздействия человека на внешний мир и способность преодолевать препятствия на пути к достижению цели;

- Соотношение реактивности и активности – зависимость деятельности человека от внутренних или внешних обстоятельств, а также убеждений, намерений, целей;

- Сензитивность – уровень наименьшей интенсивности внешнего воздействия, необходимый для возникновения психической реакции.

В связи с этими свойствами выдающийся польский психолог и доктор наук Ян Стреляу даёт наиболее популярные характеристики типов темперамента.

Типы темперамента

Согласно Я. Стреляу, четыре основных типа темперамента характеризуются следующими особенностями:

Меланхолик

Меланхолик является человеком с высокой чувствительностью и низким уровнем реактивности. Высокая чувствительность нередко приводит к тому, что даже незначительный повод может стать причиной слёз. Меланхолик болезненно чувствителен и очень обидчив. Обладает невыразительными движениями и мимикой, тихим голосом, беднотой движений, низким уровнем энергии. Как правило, робок, ненастойчив, неуверен в себе, быстро опускает руки при выполнении дел, мало работоспособен и легко утомляется. Внимание такого человека неустойчиво, все психические процессы замедлены. Большая часть меланхоликов является интровертами.

Холерик

Холерик не особо чувствителен, обладает высокой активностью и реактивностью, причём, реактивность доминирует, отчего он вспыльчив, нетерпелив, несдержан, необуздан. Мимика, жесты и речь богаты и отражают настроение. Его стремления стабильны, интересы – непоколебимы. Холерик настойчив, внимание иногда переключает с затруднениями. В подавляющем большинстве случаев холерики – экстраверты.

Флегматик

Для флегматика характерна высокая активность, которая доминирует над низкой реактивностью. Он малочувствителен и мало эмоционален. Внешние раздражители оказывают на него очень слабое воздействие; способен оставаться хладнокровным в непредвиденных ситуациях. Также у флегматиков замедленные и не выразительные движения, такая же речь, не богатая мимика. Внимание переключает с затруднениями, привычки и навыки перестраивает очень медленно, однако он обладает энергичностью и высокой работоспособностью. Большинство флегматиков — интроверты.

Сангвиник

Сангвиник – это человек с высокой реактивностью, находящейся наравне с активностью. Для него характерна живая мимика, богатство жестов, быстрый отклик на внешние обстоятельства, лёгкость при переключении внимания. Очень чувствителен, активен, может долго работать и не утомляться. Дисциплинирован, находчив, обладает хорошей способностью к концентрации и самоконтролю. Его интересы, настроения и увлечения могут быстро изменяться. Практически все сангвиники являются экстравертами.

Резюме

Как уже было замечено выше, ни один из типов темперамента не является ни плохим, ни хорошим. К тому же, человек не может принадлежать только к одному единственному типу – у него может быть только преобладающий, а остальные будут являться дополняющими. Но, как бы то ни было, с позиции психологической науки, типы темперамента являются лишь одним из способов психологической оценки личности. Следует также знать, что у разных специалистов описания темпераментов могут отличаться и включать в себя множество факторов.

Источник