- Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, направленность личности

- первый курс первый семестр / 37 Психические свойства личности темперамент, характер, способности

- Содержание

- первый курс первый семестр / 37 Психические свойства личности темперамент, характер, способности

- Психические свойства

- Психические свойства личности 1 Направленность 2 Темперамент 3

Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, направленность личности

Темперамент (от лат. temperamentum – соразмерность, надлежащее соотношение частей) – генетически детерминированная совокупность динамических особенностей психики (таких как скорость, темп, интенсивность психических процессов и состояний), которые имеют тенденцию оставаться постоянными в течение всей жизни и определяют эмоциональный настрой, способы мышления, поведения и деятельности человека.

Темперамент биологически определен и представляет собой конституционную предрасположенность реагировать определенным образом на раздражители. Темперамент, определяющий стилистические аспекты поведения человека, может быть идентифицирован в раннем детстве. Индивидуальные различия в чертах темперамента, таких как тревожность, экстраверсия / интроверсия, реактивность наблюдаются и у животных.

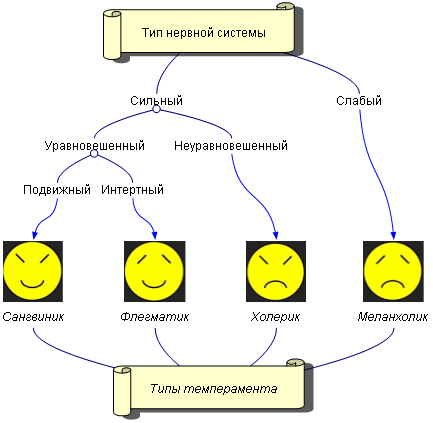

Типы темперамента и их взаимосвязи со свойствами нервной системы (силой, уравновешенностью, подвижностью), выделенные И. П. Павловым, представлены на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Теория темперамента И.П. Павлова

Свойства темперамента:

— сензитивность или чувствительность – способность ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители;

— активность – степень внутренней потребности, тенденция индивида к самовыражению и эффективному освоению внешней действительности;

— реактивность – степень интенсивности ответной реакции на внешние и внутренние стимулы; проявляется в темпе, силе и форме реакции;

— темп психических реакций – скорость (быстрота) протекания психических реакций и психических процессов;

— пластичность – способность гибко, легко адаптироваться к новым внешним условиям;

— ригидность – инертность, медлительность в адаптации к новым внешним условиям;

— эмоциональная возбудимость – время реакции на раздражители, сила воздействия, необходимого для возникновения эмоций и скорость их возникновения;

— экстраверсия – преимущественная направленность на внешний мир, ориентация на социальные отношения;

— интроверсия – направленность на внутренний мир, ориентация на рефлексию, переживания, чувства; проявляется в замкнутости, некоммуникабельности, склонности к углубленному самоанализу.

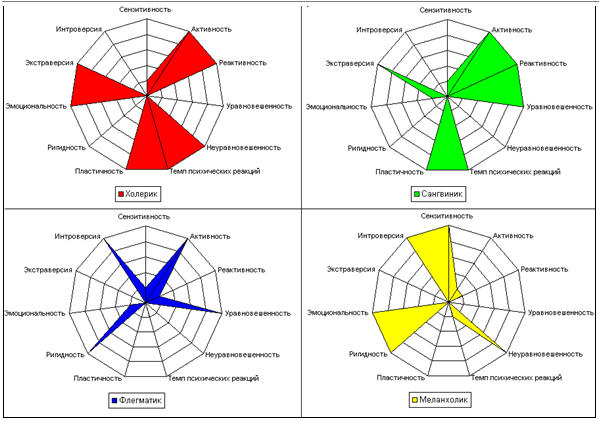

На рис. 6.3 отображены значения свойств темперамента у представителей различных типов темперамента по трехбалльной шкале: высокий уровень, низкий уровень, отсутствует.

Рис. 6.3. Свойства четырех типов темперамента

Характер (от греч. черта, признак, особенность) – это:

— иерархическая совокупность устойчивых индивидуально-психологических особенностей личности (черт характера), которые формируются в процессе жизнедеятельности и обусловливает типичные для человека способы поведения, деятельности и общения;

— «совокупность индивидуальных, устойчивых стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля мышления, сложившихся в процессе социализации, и зафиксированная в привычках и манерах, в системе взаимоотношений с окружающими».

Акцентуация характера (англ. character accentuation, от лат. accentus – ударение) – яркое доминирование некоторых черт характера (или их сочетаний) на другими, находящееся в пределах нормы психического здоровья.

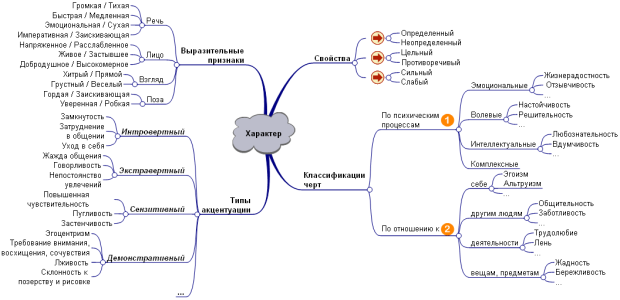

На рис. 6.4 показаны свойства и выразительные внешние признаки, отражающие характер личности, приведены две классификации черт характера, а также некоторые распространенные акцентуации характера, не являющие клинической патологией.

Рис. 6.4. Свойства, выразительные признаки, черты и акцентуации характера

Свойства характера:

— определенный – характер с наличием одной или нескольких выраженных доминирующих черт;

— неопределенный – характер, в котором доминирующие черты отсутствуют или выражены очень слабо;

— цельный – характер, в котором отсутствуют противоречия между отдельными чертами;

— противоречивый – характер, отдельные черты которого не согласованны и конфликтуют между собой;

— сильный – характер с высоким уровнем развития волевых черт;

— слабый – характер с низким уровнем развития волевых черт.

Способности (англ. aptitude, abilities, capabilities) – это:

— «индивидуально-психологические особенности личности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности»;

— «свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и своеобразии освоения и реализации деятельности».

Способности могут быть физическими или ментальными, они являются составной частью компетентности в выполнении определенного вида работы на определенном уровне.

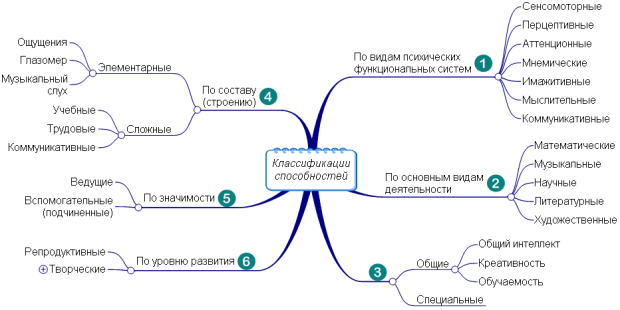

На рис. 6.5 представлены классификации способностей личности по шести основаниям.

Рис. 6.5. Классификации способностей

Общие способности в норме имеются у большинства людей данной возрастной категории и в той или иной мере задействованы во всех видах деятельности. Специальные способности не являются широко распространенными, они обнаруживаются в отдельных специальных областях деятельности, позволяя достичь высоких результатов.

Способности имеют свои сензитивные периоды развития – ограниченные промежутки времени (возрастные интервалы), в течение которых организм наиболее чувствителен к специфическим влияниям, это оптимальные периоды для эффективного развития психических функций.

Факторы, определяющие развитие способностей:

Показатели наличия способностей у человека:

— склонность к занятиям данной деятельностью;

— скорость продвижения в овладении способов и приемов деятельности;

— уровень достижений (качественный, количественный);

Рис. 6.6. Уровни развития способностей

Задатки (англ. inclinations) – врожденные анатомо-физиологические особенности человека (типологические свойства нервной системы, особенности строения сенсорных систем, а также отдельных зон коры больших полушарий головного мозга), составляющие основу формирования и развития тех или иных способностей. Задатки многозначны, неспецифичны к конкретным содержанию и формам деятельности; на основе одних и тех же задатков могут сформироваться и развиться различные способности.

Склонность (англ. disposition) – позитивное, внутренне мотивированное отношение, естественная предрасположенность, интерес, влечение к какому-либо виду деятельности.

Общая одаренность (англ. general aptitude, general giftedness) – синоним общих способностей, определяющих возможность достижения человеком более высоких (по сравнению с условным средним уровнем) результатов в некотором диапазоне деятельностей; является основой развития специальных способностей.

Выделяют следующие виды одаренности:

— по особенностям возрастного развития – ранняя / поздняя;

— по форме проявления – явная / скрытая,

— по степени сформированности одаренности – актуальная / потенциальная.

Талант (англ. talent) – высокий уровень развития способностей и их сочетаний (чаще – специальных), проявляющийся в творческих видах деятельности и обеспечивающих достижение выдающихся результатов в определенной деятельности.

Гениальность (от лат. genius – дух) – высочайшая степень одаренности личности, воплощающаяся в творчестве, которое имеет историческую значимость для жизни всего общества.

Направленность личности – термин отечественных психологов, обозначающий индивидуальную систему устойчивых побуждений (мотивов) человека, которая складывается в процессе формирования и развития личности и определяет его избирательность отношений и активность. Направленность личности характеризуется следующими качествами: уровнем, широтой, интенсивностью, устойчивостью и действенностью.

Мотив (от лат. moveo – двигаю; англ. incentive) – это:

— материальный или идеальный «предмет», а также психический образ данного предмета, вызывающий и направляющий деятельность для удовлетворения определенных потребностей субъекта (внешний мотив);

— «внутренняя, устойчивая психологическая причина поведения» человека, побуждающая к деятельности и придающая ей осмысленность (внутренний мотив).

Мотивация (англ. motivation) – процесс образования, формирования мотивов, а также «движущая сила», характеристика процесса, который вызывает, стимулирует, управляет и поддерживает на определенном уровне ориентированную на цель поведенческуюактивность.

Мотивы формируются из потребностей, являющихся источниками активности человека.

Потребность (англ. needs) – «состояние живого организма, нуждающегося для своего существования в чем-то, находящемся за пределами его самого и называющегося предметом потребности». Неопредмеченная потребность побуждает и направляет поисковую активность, направленную на идентификацию предмета потребности. Опредмеченная потребность становится мотивом.

Деятельность побуждается сложным сочетанием мотивов, из которых некоторые мотивы являются ведущими, выполняющими функции смыслообразования, и подчиненные (мотивы-стимулы), которые реализуют стимулирующие функции.

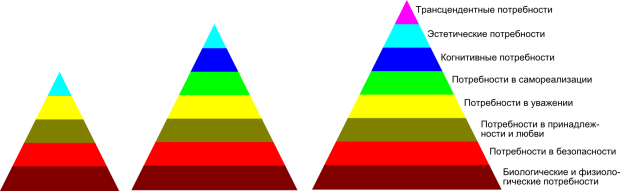

На рис. 6.7 слева направо представлены:

— оригинальная версия иерархической модели потребностей человека, разработанная и опубликованная А. Маслоу в 1954 году (пятиуровневая модель);

— адаптация иерархии А. Маслоу 1970-х гг., в которую дополнительно введены два уровня потребностей – когнитивные и эстетические;

— адаптация иерархии А. Маслоу 1990-х гг., в которую добавлен восьмой уровень – трансцендентные потребности.

Рис. 6.7. Иерархическая система потребностей

Уровни потребностей человека:

1. Биологические и физиологические потребности – базовые потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания организма; это потребности в воздухе, пище, воде, сне, сексе, жилье и т.д.;

2. Потребности в безопасности – выступают на первый план после удовлетворения потребностей первого уровня; это потребности защиты в критических ситуациях, безопасности, порядка, закона, стабильности;

3. Потребности в принадлежности и любви – после удовлетворения потребностей первого и второго уровня, у человека ведущими становятся социальные потребности; это потребности в семье, любви, отношениях с другими людьми;

4. Потребности в уважении – достижение независимости, некоторого статуса, успеха, признания;

5. Когнитивные потребности – на этом уровне развития потребностей человек чувствует необходимость расширения границ своего познания окружающей действительности и преследует цели увеличения своих знаний о мире и получения нового опыта; это потребности в новых знаниях и смыслах;

6. Эстетические потребности – на данном уровне развития потребностей у человека возникает тяга к обновлению себя как личности посредством приобщения к красоте, природе, искусству, музыке и другим эстетически красивым вещам, которые может предложить мир; это приводит к развитию чувства прекрасного, близости и единения с природой, гармонии;

7. Потребности в самореализации (в русскоязычной литературе используется перевод как «потребности в самоактуализации») – потребности в реализации личностного потенциала, самореализации, поиск точек личного роста;

8. Трансцендентные потребности – достигнув самореализации, у человека возникает желание помочь самореализации других; поступая таким образом, личность выходит за границы сознания обычного человека и начинает воспринимать окружающий на мир на другом уровне бытия.

Источник

первый курс первый семестр / 37 Психические свойства личности темперамент, характер, способности

Содержание

- Психические процессы

- Психические свойства

- Психические состояния

Этот раздел изучается с 1 курса психологического факультета, так как знания, полученные по данному предмету, являются основой для изучения дальнейшего материала по всем разделам психологии. Результаты исследований в области общей психологии также являются базой для развития всех отраслей и разделов психологической науки.

Общая психология изучает познавательные процессы, закономерности и свойства психики, проявления различных психических явлений, разнообразные теории и концепции выдающихся психологов, формирует понятия и термины.

Предметом общей психологии являются психические явления, т.е. психические процессы, психические свойства, психические состояния.

Психические явления – это общепсихологическая категория, которая включает в себя разнообразные проявления психики, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

первый курс первый семестр / 37 Психические свойства личности темперамент, характер, способности

Психические свойства личности: темперамент, характер, способности.

- Темперамент это фундамент

- Сангвиник флегматик холерик меланхолик

- Характер и его типы

Темперамент является биологическим фундаментом, на котором формируется личность.

Темперамент – врожденные особенности индивида, проявляющиеся в интенсивности, темпе и ритме протекания психических процессов и состояний.

| на скорости протекания психических процессов и их устойчивости (например, скорости воспроизведения, устойчивости внимания и скорости его переключения, подвижности мыслительных процессов и т. д.); |

| интенсивности реагирования на эмоциогенные раздражители (впечатлительности, силе эмоциональных переживаний, скорости смены эмоциональных состояний); |

| скорости и силе моторных реакций, процессов (походке, мимике, пантомимике, жестах, речи и т. д.); | |

| · | избирательности психической деятельности и поведения (на стремлении к общению, шумным компаниям или на склонности к уединению (замкнутости). |

Человек издавна делал попытки выделить и осознать типичные особенности психического склада различных людей и свести их многообразие к малому числу обобщенных портретов. Построенные на сходстве поведения, способах выражения чувств обобщенные портреты с глубокой древности называли типами темперамента. Наиболее ранняя из известных типологий была предложена врачом К. Галеном (XI в. до н. э.). Большой вклад в типологию темпераментов и составление их психологических портретов внесли Гиппократ и И. Кант. С тех пор темперамент привлекает внимание ученых. Можно выделить три основные теории, объясняющие сущность темперамента.

1. Гуморальная теория. Основоположниками ее были К. Гален и Гиппократ, которые связывали темперамент с соотношением соков (жидкостей) в организме – крови, желчи, черной желчи и слизи. У сангвиника в организме преобладает кровь, у флегматика – слизь, у холерика – желчь, у меланхолика – черная желчь.

2. Конституционная теория. Эта теория была разработана Э. Кречмером и У. Шелдоном, которые строили типологию личности, исходя из различий в строении организма, соотношении разных частей тела, т. е. конституции человека.

3. Теория высшей нервной деятельности, разработанная И. П. Павловым. Она связывает темперамент человека со свойствами нервной системы: силой, подвижностью и уравновешенностью. Сочетание этих свойств и определяет тип высшей нервной деятельности.

Как уже отмечалось при описании биологической подструктуры личности, различают четыре ее основных типа:

| · | сильный, неуравновешенный (с преобладанием процессов возбуждения); |

| · | сильный, уравновешенный, подвижный; |

| · | сильный, уравновешенный, инертный; |

| · | слабый. |

Эту типологию И. П. Павлов связал с типами темпераментов. Сильный, неуравновешенный тип нервной системы – у холериков; сильный, уравновешенный, подвижный – у сангвиников; сильный, уравновешенный, инертный – у флегматиков; слабый – у меланхоликов. Холерический и меланхолический типы ученый рассматривал как крайние, у которых неблагоприятные ситуации и условия жизни могут вызвать психопатические проявления: неврастению у холерика, истерию – у меланхолика. В золотой середине, по выражению И. П. Павлова, находятся сангвинический и флегматический темперамент. Их уравновешенность является проявлением здоровой, по-настоящему жизнеспособной нервной системы.

Но объяснение темперамента с позиций психологических особенностей нервной системы недостаточно. Центральная нервная система функционирует во взаимодействии с эндокринной и гуморальной системами. Гипофункция щитовидной железы, например, вызывает замедленность, монотонность и вялость. Деятельность половых желез во время полового созревания, старения заметно отражается на функциях всего организма, в том числе нервной системы, что отражается на особенностях темперамента. Немотивированные поступки подростка часто являются динамическим проявлением темперамента под влиянием полового созревания.

Тип темперамента – врожденное свойство, но оно может несколько меняться под влиянием условий жизни или изменений, происходящих в организме.

– это совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к другим людям, себе, деятельности, окружающему миру. Он проявляется в манере поведения человека, способах реагирования на действия и поступки других людей, манере общения, отношении к деятельности и т. д. Характер – и предпосылка, и результат поведения человека; обусловливая поведение, он в поведении и формируется.

В характере заключена внутренняя логика, взаимосвязь и последовательность устойчивых свойств и установок личности, которые и определяют качественное своеобразие поведения человека. Другими словами, характер – это обобщенное выражение избирательной направленности личности. Форма или способ поведения является наиболее существенным выражением характера, который накладывает отпечаток на речевое поведение человека (императивный, заискивающий стиль речи, специфика мимики, жестов и т. д.). Взгляд человека, его поза, походка также отражают особенности характера человека. Однако, чтобы определить характер человека по внешнему виду, экспрессии, необходимо быть наблюдательным и не допускать ошибок перцепции (идеализации, проекции, снисходительности и т. д.) при его интерпретации. Кроме того, следует учитывать, что за поведением скрываются мотивы человека. Если их не учитывать, то мы лишь поверхностно будем судить о характере человека, наши суждения будут поверхностными.

В структуре характера выделяют интеллектуальные, морально-волевые, эмоциональные качества личности, а также такое качество личности, как убежденность. Ведущим компонентом характера является система убеждений. Убежденность определяет мотивы поведения, принципиальность, последовательность действий и поступков, требовательность к себе и другим, ответственность. Именно она проявляется в выборе целей деятельности и выявляет такие черты, как инициативность, рациональность, расчетливость или противоположные качества.

Морально-волевые качества обнаруживаются при достижении целей деятельности. Это – самостоятельность, целеустремленность, решительность, храбрость, смелость или же альтернативные им качества. Сюда же можно отнести и самообладание, уверенность в себе, трудолюбие, благородство и т. д.

Эмоциональный компонент характера

– интеграция эмоциональных свойств и проявлений личности. Выделяют характеры сентиментальные, страстные, эмоциональные.

Собственно эмоциональные натуры переживают свои чувства, отдаваясь их вибрациям; сентиментальные скорее созерцают свои чувства, любуясь их переливами; натуры страстные живут своим чувством, воплощая его напряжение в действии. К эмоциональным особенностям характера относят отзывчивость, чуткость, щедрость, доброту, уверенность в себе, уважение себя и других или наглость, грубость, безразличие и т. д.

В характер включаются и интеллектуальные особенности человека и в первую очередь его качества ума (оригинальность, гибкость, глубина и т. д.), стиль мышления (теоретический, практический и т. д.), которые становятся свойствами личности, выражающимися в своеобразии характера. Так, любознательность, любопытство, легкомыслие, благоразумие, наблюдательность, будучи интеллектуальными качествами, могут стать

– это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-типологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит успешность деятельности.

Для того чтобы лучше разобраться в понятии «способности» рассмотрим три подхода к этому вопросу: житейский, этимологический и научный.

. В обыденных разговорах люди часто употребляют термин «способности» как по отношению к человеку, так и относительно различных предметов. Например, когда говорим, что «самолет способен летать», мы используем данный термин для обозначения определенного свойства, качества. Тот же смысл вкладывается, когда мы говорим кому-либо о поразивших нас способностях человека: быстрый счет, воспроизведение мелодии, искусная работа. Таким образом, в житейской, обыденной практике под способностями мы понимаем любые умения, навыки человека, которыми он обладает, независимо от того, являются ли они врожденными или приобретенными, элементарными или сложными.

. В толковых словарях русского языка термин «способный» чаще всего связывается с другими терминами – «одаренный», «талантливый». Из этого видно, что способность имеет разную степень выраженности и определяется через соотношение с успехом в деятельности.

к понятию «способности» отличается от вышеприведенных более узким значением. В науке способности классифицируются

на врожденные

(от задатков) и

приобретенные

(от знаний, умений, навыков). При этом способности не сводятся к имеющимся у человека знаниям, умениям, навыкам. Они проявляются в скорости и прочности овладения способами определенной деятельности, выступают как регуляционная особенность психической деятельности индивида.

Способности изучаются различными науками (философия, социология, педагогика), но ни одна из них не рассматривает так глубоко и всесторонне проблему способностей, как психология.

Позиции различных течений западной и отечественной психологии в вопросе о природе способностей коренным образом отличаются. В западной психологии способности нередко трактуются как особые психологические качества человека, наследственно обусловленные.

В отечественной психологии в трактовке проблемы способностей можно выделить следующие направления:

: исследование связи основных свойств нервной системы (задатков) и общих психических способностей человека;

2) рассмотрение деятельностных детерминант развития способностей

, при этом роль задатков либо не рассматривается, либо просто подразумевается.

3) компромиссная точка зрения на исследование проблем способностей рассматривает их как развитие способов деятельности

на основе задатков.

Психические свойства

Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, типичный для нее. Это психические явления, которые реализуются в определенном социуме.

К психическим свойствам относятся:

- Темперамент;

- Характер;

- Способности;

- Направленность.

Говоря о психических свойствах личности, мы говорим о существенных, более или менее устойчивых, постоянных ее особенностях. Это те особенности, которые отличают каждого человека. Их совокупность определяет индивидуальность человека, ведь нельзя встретить 2 людей с совершенно одинаковыми психическими свойствами.

Не стоит путать какие-то единичные случаи проявления каких-либо черт с психическими свойствами. Ведь каждому из нас случалось что-то забыть, но не для всех «забывчивость» является характерной чертой. Всякий находился когда-нибудь в раздраженном состоянии, но «раздражительность» характерна лишь для некоторых. Таким образом, психическим свойством может быть лишь устойчивая и постоянная особенность человека, которая вырабатывается и формируется в ходе жизни.

Психические свойства личности 1 Направленность 2 Темперамент 3

n n n n К осознанным мотивам поведения относятся: Интерес — это избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного значения и (или) эмоциональной привлекательности. Интересы являются эмоциональным проявлением познавательной потребности человека, они дают о себе знать как положительный эмоциональный фон, который окрашивает процесс познания. Их можно различать по содержанию, объёму, глубине, степени устойчивости, направленности на цели деятельности или на ее процесс, уровню действенности, кроме того, интересы могут быть непосредственными и опосредованными. Склонность — это мотив, в котором ярко выражена потребность личности в определённой деятельности. Довольно часто постоянный, устойчивый и действенный интерес перерастает в склонность. Желание — это мотив, в основе которого лежит осознанная по содержанию потребность, но она не выступает ещё в качестве сильного побуждения к действию. Этот мотив часто направлен на объект, в возможности достижения которого человек не очень уверен, или необходимость в котором у него не очень сильна. Стремление — это побуждение, где выражена потребность в таких условиях существования, которые в данный момент отсутствуют, но могут быть созданы в результате специально организованной деятельности личности. Стремления могут приобретать различные психологические формы, такие как мечта — созданный фантазией образ желаемого; страсть — мотив, в котором выражена потребность, обладающая непреодолимой силой; идеал — мотив, в котором выражена потребность подражать или следовать примеру, принятому личностью за образец. Намерение — это стремление, при котором осознаются условия, в которых человек испытывает потребность, и средства их достижения. Убеждения — это система осознанных потребностей личности, побуждающих её поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. Содержание потребностей, выступающих в форме убеждений — это знания о мире, определённое его понимание. Мировоззрение — это система взглядов человека на мир, его закономерности. Мировоззрение личности, прежде всего, отражает общественное бытие. Это отражение совершается в процессе жизни, в реальных отношениях людей, в их деятельности. Мировоззрение служит высшим регулятором поведения. Оно сказывается на всём облике человека, на всей совокупности особенностей поведения, действий, привычек и склонностей.

Источник