- Что такое рационализм? Суть, принципы и идеи рационализма

- Понятие рационализма

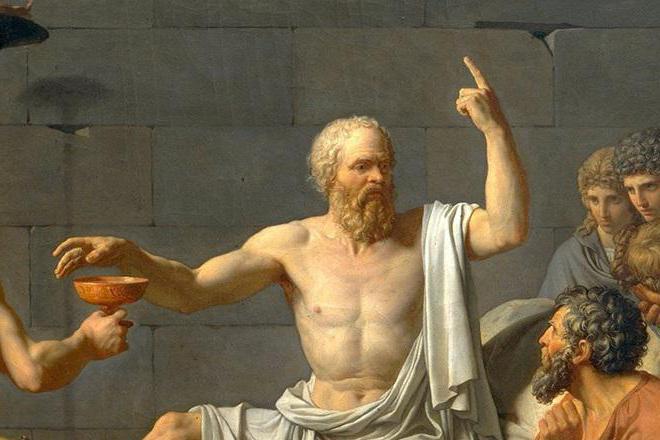

- Сократика

- Философский рационализм эпохи Просвещения

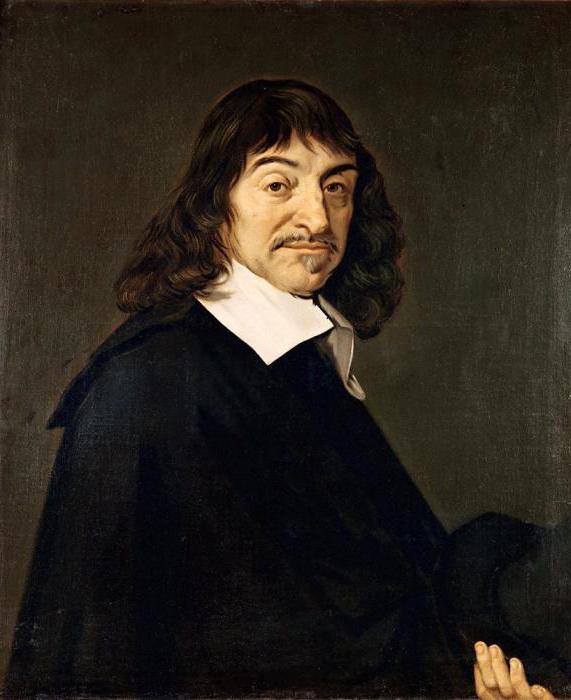

- Теория рационализма Декарта

- Cogito ergo sum

- Мыслящая субстанция

- Дуализм Декарта

- Рационализм Спинозы

- Субстанция Спинозы

- Рационализм Канта

- Рационализм в трудах Лейбница

- Рационализм Поппера

- Рационализм — Rationalism

- СОДЕРЖАНИЕ

- Философское использование

- Теория оправдания

- Тезис рационализма

- Тезис интуиции / дедукции

- Тезис о врожденном знании

- Тезис о врожденной концепции

- Два других тезиса

- История

- Рационалистическая философия в западной античности

- Пифагор (570–495 до н. Э.)

- Платон (427–347 до н. Э.)

- Аристотель (384–322 до н. Э.)

- Средний возраст

- Классический рационализм

- Рене Декарт (1596–1650)

- Барух Спиноза (1632–1677)

- Готфрид Лейбниц (1646–1716)

- Иммануил Кант (1724–1804)

- Современный рационализм

- Критика

Что такое рационализм? Суть, принципы и идеи рационализма

Что такое рационализм? Это важнейшее направление в философии, во главе которого стоит разум как единственный источник достоверных знаний о мире. Рационалисты отрицают приоритет опыта. По их мнению, только теоретическим путем можно постигнуть все необходимые истины. Каким образом представители рациональной философской школы обосновывали свои высказывания? Об этом будет рассказано в нашей статье.

Понятие рационализма

Рационализм в философии — это в первую очередьс овокупность методов. Согласно положениям некоторых мыслителей, только разумным, гностическим путем можно достигнуть понимания существующего мирового устройства. Рационализм не является чертой какого-то определенного философского течения. Это скорее своеобразный способ познания действительности, который может проникать во многие научные отрасли.

Суть рационализма проста и едина, однако может разниться в зависимости от трактовки тех или иных мыслителей. Например, некоторые философы придерживаются умеренных воззрений на роль разума в познании. Интеллект, по их мнению, является главным, но единственным средством постижения истины. Однако существуют и радикальные концепции. В данном случае разум признается единственным возможным источником познания.

Сократика

Прежде чем начать познание мира, человек должен познать самого себя. Это утверждение считается одним из основных в философии Сократа — знаменитого древнегреческого мыслителя. Какое отношение Сократ имеет к рационализму? По сути, именно он является основателем рассматриваемого философского направления. Единственный путь в познании человека и мира Сократ видел в рациональном мышлении.

Древние греки полагали, что человек состоит из души и тела. Душа, в свою очередь, имеет два состояния: рациональное и иррациональное. Иррациональная часть состоит из желаний и эмоций — низменных человеческих качеств. Рациональная же часть души отвечает за восприятие мира.

Сократ считал своей задачей очищение иррациональной части души и соединение ее с рациональной. Идея философа заключалась в преодолении духовного разлада. Вначале следует понять себя, потом — мир. Но как это можно сделать? У Сократа был свой особенный метод: наводящие вопросы. Наиболее ярко этот метод отображен в «Государстве» Платона. Сократ, как главный герой произведения, ведет беседы с софистами, приводя их к нужным умозаключениям путем обозначения проблем и применения наводящих вопросов.

Философский рационализм эпохи Просвещения

Просвещение — это одна из самых удивительных и прекрасных эпох в истории человечества. Вера в прогресс и познание являлась основной движущей силой идейно-мировоззренческого движения, реализуемого французскими просветителями XVII-XVIII вв.

Особенностью рационализма во времена представленной эпохи было усиление критики религиозных идеологий. Все больше мыслителей стали возвышать разум и признавать ничтожность веры. При этом вопросы науки и философии в те времена не являлись единственными. Немалое внимание уделялось социокультурным проблемам. Это, в свою очередь, готовило почву для социалистических идей.

Научение народа пользованию возможностями своего разума — именно это задача считалась приоритетной для философов эпохи Просвещения. На вопрос о том, что такое рационализм, отвечали многие умы того времени. Это Вольтер, Руссо, Дидро, Монтескье и многие другие.

Теория рационализма Декарта

Отталкиваясь от основ, оставленных Сократом, мыслители XVII-XVIII веков закрепили исходную установку: «Имей мужество пользоваться своим разумом». Данная установка стала толчком для формирования своих идей Рене Декартом — французским математиком и философом первой половины XVII века.

Декарт полагал, что всякое знание должно подвергаться проверке при помощи естественного «света разума». Ничто нельзя принимать на веру. Любая гипотеза должна быть подвергнута тщательному умственному анализу. Принято считать, что именно французские просветители подготовили почву для идей рационализма.

Cogito ergo sum

«Мыслю, следовательно, существую». Это знаменитое суждение стало «визитной карточкой» Декарта. Оно наиболее точно отражает основной принцип рационализма: умопостигаемое преобладает над чувственным. В центре воззрений Декарта стоит человек, наделенный способностью мыслить. Однако самосознание пока не имеет автономии. Философ, живший в XVII веке, попросту не может отказаться от теологической концепции существования мира. Проще говоря, Декарт не отрицает Бога: по его мнению, Бог — это могущественный разум, вложивший в человека свет разума. Самосознание открыто Богу, и оно же выступает источником истинны. Здесь у философа формируется замкнутый круг — некая метафизическую бесконечность. Всякое существование, по мнению Декарта, является источником самосознания. В свою очередь, способность познавать себя обеспечивается Богом.

Мыслящая субстанция

У истоков философии Декарта стоит человек. Согласно воззрениям мыслителя, человек — это «мыслящая вещь». Именно одна конкретная личность способна прийти к истине. Философ не верил в силу общественного познания, поскольку совокупность разных умов, по его мнению, не может быть источником рационального прогресса.

Человек у Декарта — это вещь сомневающаяся, отрицающая, знающая, любящая, чувствующая и ненавидящая. Обилие всех этих качеств и способствует разумному началу. Причем важнейшим качеством мыслитель считает сомнение. Именно оно взывает к разумному началу, поиску истины.

Немалую роль в познании играет и гармоничное сочетание иррационального и рационального. Однако перед тем как довериться органам чувств, необходимо исследовать творческие возможности собственного интеллекта.

Дуализм Декарта

Нельзя исчерпывающе ответить на вопрос о том, что такое рационализм Декарта, не затронув проблему дуализма. Согласно положениям знаменитого мыслителя, в человеке соединяются и взаимодействуют две независимые субстанции: материя и дух. Материя — это тело, состоящее из множества корпускул — атомических частиц. Декарт, в отличие от атомистов, считает частицы бесконечно делимыми, сплошь заполняющими пространство. В материи покоится душа, она же дух и разум. Декарт называл дух мыслящей субстанцией — Cogito.

Мир обязан своим происхождениям именно корпускулам — частицам, находящимся в бесконечном вихревом движении. Пустоты по Декарту не существует, а потому корпускулы полностью заполняют пространство. Душа также состоит из частиц, но куда более мелких и сложных. Из всего этого можно сделать вывод о преобладающем материализме в воззрениях Декарта.

Таким образом, Рене Декарт значительно усложнил концепцию рационализма в философии. Это не просто приоритет познания, а объемная, усложненная теологическим элементом структура. Вдобавок философ показывал возможности своей методологии на практике — на примере физики, математики, космогонии и прочих точных наук.

Рационализм Спинозы

Бенедикт Спиноза стал последователем философии Декарта. Его концепции отличаются куда более стройным, логичным и систематическим изложением. Спиноза попытался ответить на многие вопросы, обозначенные Декартом. Например, вопрос о Боге он отнес к числу философских. «Бог существует, но лишь в рамках философии» — именно это высказывание вызвало три века назад агрессивную реакцию со стороны церкви.

Философия Спинозы изложена логично, но это не делает ее общедоступной для понимания. Многие современники Бенедикта признавали, что его рационализм труднодоступен для анализа. Гете и вовсе признавался, что так и не смог понять, что же хотел донести Спиноза. Есть лишь один ученый, по-настоящему заинтересовавшейся концепциями знаменитого мыслителя эпохи Просвещения. Этим человеком был Альберт Эйнштейн.

И все же, что такого загадочного и непонятного содержится в трудах Спинозы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует открыть главное произведение ученого — трактат «Этика». Ядром философской системы мыслителя является понятие материальной субстанции. Этой категории следует уделить немного внимания.

Субстанция Спинозы

Что такое рационализм в понимании Бенедикта Спинозы? Ответ на этот вопрос кроется в учении о материальной субстанции. В отличие от Декарта, Спиноза признавал лишь единую субстанцию — не способную к сотворению, изменению или уничтожению. Субстанция вечна и бесконечна. Она есть Бог. Бог Спинозы ничем не отличается от природы: он не способен ставить цели и не обладает свободой воли. При этом субстанция, она же Бог, обладает рядом особенностей — неизменных атрибутов. Спиноза говорит о двух основных: мышлении и протяжении. Эти категории можно познать. Более того, мышление есть не что иное, как основная составляющая рационализма. Любое проявление природы Спиноза считает причинно обусловленным. Определенным причинам подчиняется и поведение человека.

Философ выделяет три вида познания: чувственное, разумное и интуитивное. Чувства составляют низшую категорию в системе рационализма. Сюда входят эмоции и простейшие потребности. Разум является основной категорией. С его помощью можно познавать бесконечные модусы покоя и движения, протяжения и мышления. Самым высоким видом познания считается интуиция. Это доступная не всем людям, почти религиозная категория.

Таким образом, вся основа рационализма Спинозы базируется на понятии субстанции. Понятие это диалектично, а потому затруднительно для понимания.

Рационализм Канта

В немецкой философии рассматриваемое понятие приобрело специфический характер. В значительной степени этому поспособствовал Иммануил Кант. Начиная как мыслитель, придерживающейся традиционных воззрений, Кант смог выйти из привычных рамок мышления и придать совершенно иное значение многим философским категориям, в том числе и рационализму.

Новое значение рассматриваемая категория обрела с момента соединения с понятием эмпиризма. В результате образовался трансцендентальный идеализм — одно из самых важных и противоречивых понятий в мировой философии. Кант спорил с рационалистами. Он считал, что чистый разум должен перейти через себя. Лишь в этом случае он получит стимул к развитию. По мнению немецкого философа, нужно познавать Бога, свободу, бессмертие души и прочие сложные понятия. Безусловно, никакого результата здесь не будет. Однако сам факт познания столь необычных категорий указывает на развитие разума.

Кант критиковал рационалистов за пренебрежение опытами, а эмпириков — за нежелание задействовать разум. Знаменитый немецкий философ внес немалую лепту в общее развитие философии: он впервые попытался «примирить» две противоборствующие школы, найти некий компромисс.

Рационализм в трудах Лейбница

Эмпирики утверждали, что в разуме нет ничего такого, что ранее не существовало бы в чувстве. Саксонский философ Готфрид Лейбниц видоизменяет это положение: по его мнению, в разуме нет ничего такого, что ранее не было бы в чувстве, за исключением самого разума. По Лейбницу, душа рождена сама себе. Интеллект же и познавательная деятельность являются категориями, предшествующими опыту.

Есть лишь два типа истин: истина факта и истина разума. Факт противоположен логически осмысленным, проверенным категориям. Истину же разума философ противопоставляет немыслимым логически понятиям. Совокупность истин основывается на принципах тождества, исключения третьего элемента и отсутствии противоречия.

Рационализм Поппера

Карл Поппер, австрийский философ XX столетия, стал одним из последних мыслителей, пытавшихся осмыслить проблему рационализма. Всю его позицию можно охарактеризовать его же цитатой: «Я могу ошибаться, а вы можете быть правы; сделав усилие, возможно, мы приблизимся к истине».

Критический рационализм Поппера представляет собой попытку отделить научное знание от ненаучного. Для этого австрийский ученый ввел принцип фальсификационизма, в соответствии с которым теория считается обоснованной лишь в том случае, если ее можно доказать или опровергнуть с помощью эксперимента. На сегодняшний день концепция Поппера применяется во множестве сфер.

Источник

Рационализм — Rationalism

Темы и просмотры

Специализированные области запроса

В философии , рационализм является гносеологической точка зрения , что «рассматривают причину в качестве главного источника и проверки знаний» или «любой точка зрения привлекательного для разума как источник знаний или оправдания». Более формально рационализм определяется как методология или теория, «в которой критерий истины не сенсорный, а интеллектуальный и дедуктивный ».

В давнем споре рационализм противопоставлялся эмпиризму , в котором рационалисты полагали, что реальность имеет внутреннюю логическую структуру. Из-за этого рационалисты утверждали, что определенные истины существуют и что интеллект может непосредственно уловить эти истины. То есть рационалисты утверждали, что в логике , математике , этике и метафизике существуют определенные рациональные принципы , которые настолько фундаментально верны, что их отрицание приводит к противоречию. Рационалисты настолько верили в разум, что эмпирические доказательства и физические свидетельства считались ненужными для установления определенных истин — другими словами, «существуют важные способы, которыми наши концепции и знания приобретаются независимо от чувственного опыта».

Различная степень акцента на этом методе или теории приводит к целому ряду рационалистических точек зрения, от умеренной позиции «что разум имеет приоритет над другими способами приобретения знания» до более радикальной позиции, что разум является «уникальным путем к знанию». Учитывая досовременное понимание разума, рационализм идентичен философии , сократовской исследовательской жизни или зететической ( скептической ) ясной интерпретации авторитета (открытой для глубинной или существенной причины вещей, как они кажутся нашему чувству уверенности) . В последние десятилетия Лео Штраус стремился возродить «классический политический рационализм» как дисциплину, которая понимает задачу рассуждения не как фундаментальную, а как майевтическую .

В Голландской республике 17-го века рост рационализма раннего модерна — как высоко систематической философской школы, впервые в истории — оказал огромное и глубокое влияние на современную западную мысль в целом с рождением две влиятельные рационалистические философские системы из Декарта (который провел большую часть своей взрослой жизни и написал все свою основную работу в Соединенных провинциях Нидерланды ) и Спинозы -namely картезианства и спинозизм . Архирационалисты 17-го века, такие как Декарт, Спиноза и Лейбниц, дали « Эре разума » название и место в истории.

В политике рационализм, начиная с эпохи Просвещения , исторически подчеркивал «политику разума», сосредоточенную на рациональном выборе , деонтологии , утилитаризме , секуляризме и безбожии — антитеизм последнего аспекта был позже смягчен принятием плюралистических методов рассуждения, применимых на практике независимо от религии или религии. нерелигиозная идеология. В связи с этим философ Джон Коттингем отметил, как рационализм, методология , в социальном плане соединились с атеизмом , мировоззрением :

В прошлом, особенно в XVII и XVIII веках, термин «рационалист» часто использовался для обозначения свободных мыслителей с антиклерикальными и антирелигиозными взглядами, и на какое-то время это слово приобрело отчетливо уничижительную силу (таким образом, в 1670 Сандерсон пренебрежительно отзывался о «простом рационалисте, то есть на простом английском атеисте позднего издания . »). Использование ярлыка «рационалист» для характеристики мировоззрения, в котором нет места сверхъестественному, сегодня становится менее популярным; такие термины, как « гуманист » или « материалист », по всей видимости, в значительной степени заняли его место. Но старый обычай сохранился.

СОДЕРЖАНИЕ

Философское использование

Рационализм часто противопоставляют эмпиризму . В очень широком смысле эти взгляды не исключают друг друга, поскольку философ может быть как рационалистом, так и эмпириком. Доводя до крайности, эмпирики считают, что все идеи приходят к нам a posteriori , то есть через опыт; либо через внешние чувства, либо через такие внутренние ощущения, как боль и удовлетворение. По сути, эмпирик считает, что знания основаны на опыте или получены непосредственно из него. Рационалист полагает, что мы приходим к знанию априори — с помощью логики — и, таким образом, не зависим от чувственного опыта. Другими словами, как однажды написал Гален Стросон : «Вы можете увидеть, что это правда, просто лежа на диване. Вам не нужно вставать с дивана, выходить на улицу и исследовать, как обстоят дела в физическом мире. Вы не нужно заниматься наукой «. Между обеими философиями проблема заключается в фундаментальном источнике человеческого знания и надлежащих методах проверки того, что, как мы думаем, мы знаем. В то время как обе философии находятся под эгидой эпистемологии , их аргумент заключается в понимании обоснования , которое находится под более широким эпистемологическим зонтиком теории оправдания .

Теория оправдания

Теория оправдания — это часть эпистемологии, которая пытается понять обоснованность утверждений и убеждений . Эпистемологов интересуют различные эпистемологические особенности веры, которые включают идеи обоснования , обоснованности , рациональности и вероятности . Из этих четырех терминов наиболее широко использовался и обсуждался в начале 21 века термин «гарантия». Грубо говоря, оправдание — это причина того, что кто-то (вероятно) придерживается веры.

Если A предъявляет претензию, а затем B ставит ее под сомнение, следующим шагом A обычно будет обоснование претензии. Точный метод, который используется для обоснования, заключается в проведении границ между рационализмом и эмпиризмом (среди других философских взглядов). Большая часть дебатов в этих областях сосредоточена на анализе природы знания и того, как оно соотносится с такими связанными понятиями, как истина , вера и оправдание .

Тезис рационализма

По своей сути рационализм состоит из трех основных требований. Чтобы люди считали себя рационалистами, они должны принять по крайней мере одно из этих трех утверждений: тезис интуиции / дедукции, тезис врожденного знания или тезис врожденного концепта. Вдобавок рационалист может принять утверждение о незаменимости разума и / или утверждение о превосходстве разума, хотя можно быть рационалистом, не принимая ни одного из тезисов.

Тезис интуиции / дедукции

Обоснование: «Некоторые предложения в определенной предметной области, S, познаваемы нами только с помощью интуиции; другие можно узнать, выведя из интуитивных суждений».

Вообще говоря, интуиция — это априорное знание или эмпирическое убеждение, характеризующееся своей непосредственностью; форма рационального понимания. Мы просто «видим» что-то таким образом, чтобы у нас возникло обоснованное убеждение. Кроме того, горячо обсуждается природа интуиции.

Таким же образом, вообще говоря, дедукция — это процесс рассуждения из одной или нескольких общих предпосылок для достижения логически определенного вывода. Используя веские аргументы , мы можем делать выводы из интуитивных посылок.

Например, когда мы объединяем обе концепции, мы можем интуитивно понять, что число три простое и больше двух. Затем мы делаем вывод из этого знания, что существует простое число больше двух. Таким образом, можно сказать, что интуиция и дедукция объединились, чтобы предоставить нам априорное знание — мы получили это знание независимо от чувственного опыта.

Эмпирики, такие как Дэвид Юм , были готовы принять этот тезис для описания отношений между нашими собственными концепциями. В этом смысле эмпирики утверждают, что мы можем интуитивно догадываться и выводить истины из знания, полученного апостериори .

Вводя разные темы в тезис об интуиции / дедукции, мы можем генерировать разные аргументы. Большинство рационалистов согласны с тем, что математику можно познать, применяя интуицию и дедукцию. Некоторые идут дальше и включают этические истины в категорию вещей, познаваемых с помощью интуиции и дедукции. Более того, некоторые рационалисты также заявляют, что в этом тезисе можно познать метафизику .

В дополнение к разным предметам рационалисты иногда меняют силу своих утверждений, корректируя свое понимание ордера. Некоторые рационалисты считают, что обоснованные убеждения не вызывают даже малейшего сомнения; другие более консервативны и понимают, что это оправдание вне всяких разумных сомнений.

Рационалисты также имеют иное понимание и претензии, касающиеся связи между интуицией и истиной. Некоторые рационалисты утверждают, что интуиция непогрешима и что все, что мы интуитивно считаем истиной, является таковым. Более современные рационалисты признают, что интуиция не всегда является источником определенного знания — таким образом, допуская возможность обманщика, который может заставить рационалиста интуитивно понять ложное суждение, точно так же, как третья сторона может заставить рационалиста иметь восприятие несуществующих объектов. .

Естественно, чем больше субъектов рационалисты заявляют, что их можно познать с помощью тезиса об интуиции / дедукции, тем больше они уверены в своих обоснованных убеждениях и чем строже они придерживаются непогрешимости интуиции, тем более противоречивыми их истины или утверждения и тем более радикальный их рационализм.

В качестве аргумента в пользу этого тезиса Готфрид Вильгельм Лейбниц , выдающийся немецкий философ, говорит: «Чувства, хотя они необходимы для всего нашего действительного знания, недостаточны, чтобы дать нам его целиком, поскольку чувства никогда ничего не дают. но примеры, то есть частные или индивидуальные истины. Все примеры, подтверждающие общую истину, сколь бы многочисленны они ни были, недостаточны для установления всеобщей необходимости той же самой истины, поскольку из этого не следует, что то, что произошло раньше произойдет то же самое снова . Из чего следует, что необходимые истины, какие мы находим в чистой математике, особенно в арифметике и геометрии, должны иметь принципы, доказательство которых не зависит ни от конкретных примеров, ни, следовательно, от свидетельств чувства, хотя без них нам никогда бы не пришло в голову думать о них . «

Тезис о врожденном знании

Обоснование: «Мы знаем некоторые истины в определенной предметной области, S, как часть нашей рациональной природы».

Тезис о врожденном знании аналогичен тезису об интуиции / дедукции в том отношении, что оба тезиса утверждают, что знание получено априори . Эти два тезиса идут разными путями при описании того, как приобретаются эти знания. Как следует из названия и обоснования, тезис о врожденном знании утверждает, что знание является просто частью нашей рациональной природы. Опыт может запустить процесс, который позволяет этому знанию войти в наше сознание, но опыт не дает нам самого знания. Знания были с нами с самого начала, а опыт просто сфокусирован, точно так же, как фотограф может сфокусировать фон изображения, изменив диафрагму объектива. Фон был всегда, но не в фокусе.

Этот тезис нацелен на проблему природы исследования, первоначально постулированную Платоном в « Меноне» . Здесь Платон спрашивает о расследовании; как мы узнаем о теореме в геометрии? Мы выясняем этот вопрос. Тем не менее, познание путем исследования кажется невозможным. Другими словами: «Если у нас уже есть знание, нет места для исследования. Если нам не хватает знания, мы не знаем, что ищем, и не можем распознать его, когда находим его. В любом случае мы не можем получить знание о теорема по запросу. Тем не менее, мы знаем некоторые теоремы ». Тезис о врожденном знании предлагает решение этого парадокса . Утверждая, что знание уже с нами, сознательно или бессознательно , рационалист утверждает, что мы на самом деле не «изучаем» вещи в традиционном использовании этого слова, а просто выявляем то, что мы уже знаем.

Тезис о врожденной концепции

Обоснование: «У нас есть некоторые концепции, которые мы используем в определенной предметной области, S, как часть нашей рациональной природы».

Подобно тезису о врожденном знании, тезис о врожденном понятии предполагает, что некоторые понятия являются просто частью нашей рациональной природы. Эти концепции имеют априорную природу, и чувственный опыт не имеет отношения к определению природы этих концепций (хотя чувственный опыт может помочь донести эти концепции до нашего сознательного разума ).

Некоторые философы, такие как Джон Локк (который считается одним из самых влиятельных мыслителей Просвещения и эмпириком ), утверждают, что тезис о врожденном знании и тезис о врожденной концепции — одно и то же. Другие философы, такие как Питер Каррутерс , утверждают, что эти два тезиса отличаются друг от друга. Как и в случае с другими тезисами, охваченными рационализмом, чем больше типов и большее количество понятий философ считает врожденными, тем более спорной и радикальной его позиция; «чем больше концепция кажется удаленной от опыта и мысленных операций, которые мы можем выполнять на опыте, тем более правдоподобно можно утверждать, что она является врожденной. Поскольку мы не переживаем идеальные треугольники, но испытываем страдания, наша концепция первых представляется более многообещающей. кандидат на то, чтобы быть врожденным, чем наше представление о последнем.

В своей книге, Размышления о первой философии , Рене Декарт постулирует три классификации для наших идей , когда он говорит: «Среди моих идей, некоторые кажутся врожденным, некоторые быть случайны, а другие были изобретены мной. Моим пониманием того , что Дело в том, что истина и что такое мысль, кажется, происходит просто от моей собственной природы. Но то, что я слышу шум, как я это делаю сейчас, или вижу солнце, или чувствую огонь, исходит от вещей, находящихся снаружи. я, по крайней мере, так я до сих пор судил. Наконец, сирены , гиппогрифы и тому подобное — мое собственное изобретение «.

Дополнительные идеи — это те концепции, которые мы получаем через чувственный опыт, такие идеи, как ощущение тепла, потому что они происходят из внешних источников; передавая свое собственное подобие , а не что — то еще и то , что вы просто не можете воли прочь. Придумываемые нами идеи, такие как те, что встречаются в мифологии , легендах и сказках , созданы нами из других идей, которыми мы обладаем. Наконец, врожденные идеи, такие как наши идеи совершенства , — это идеи, которые мы имеем в результате умственных процессов, которые выходят за рамки того, что опыт может прямо или косвенно обеспечить.

Готфрид Вильгельм Лейбниц защищает идею врожденных концепций, предполагая, что разум играет роль в определении природы концепций. Чтобы объяснить это, он сравнивает разум с куском мрамора в « Новых эссе о человеческом понимании» : «Вот почему я взятый в качестве иллюстрации кусок мрамора с прожилками, а не полностью однородный блок или пустые таблички, то есть то, что на языке философов называется tabula rasa. точно так же, как фигура Геракла находится в глыбе мрамора, когда мрамору совершенно безразлично, принимает ли он ту или иную фигуру. Но если в камне были прожилки, которые выделяли фигуру Геракла, а не другие фигур, этот камень был бы более определенным для них, и Геракл был бы как бы в некотором роде в нем, хотя потребовался бы труд, чтобы раскрыть вены и очистить их полировкой и срезанием того, что им мешает от появления. Таким образом, идеи и истины врождены от нас, как естественные склонности и предрасположенности, естественные привычки или возможности, а не как деятельность, хотя эти возможности всегда сопровождаются некоторыми видами деятельности, которые им соответствуют, хотя они часто незаметны. «

Два других тезиса

Три вышеупомянутых тезиса об интуиции / дедукции, врожденном знании и врожденной концепции являются краеугольными камнями рационализма. Чтобы считаться рационалистом, нужно принять хотя бы одно из этих трех утверждений. Следующие два тезиса традиционно принимаются рационалистами, но они не являются существенными для позиции рационалиста.

Тезис о незаменимости разума имеет следующее обоснование: «Знания, которые мы получаем в предметной области S с помощью интуиции и дедукции, а также идеи и примеры знаний в S, которые являются врожденными для нас, не могли быть получены нами. через чувственный опыт «. Короче говоря, этот тезис утверждает, что опыт не может дать то, что мы получаем от разума.

Тезис о превосходстве разума имеет следующее обоснование: «Знания, которые мы получаем в предметной области S с помощью интуиции и дедукции или обладаем от рождения, лучше любого знания, полученного посредством чувственного опыта». Другими словами, этот тезис утверждает, что разум превосходит опыт как источник знания.

Помимо следующих утверждений, рационалисты часто занимают аналогичные позиции по другим аспектам философии. Большинство рационалистов отвергают скептицизм в отношении областей знания, которые, как они утверждают, познаваемы априори . Естественно, когда вы утверждаете, что некоторые истины известны нам от природы, нужно отвергать скептицизм по отношению к этим истинам. Идея эпистемического фундаментализма особенно часто возникает у рационалистов, которые принимают тезис об интуиции / дедукции. Это точка зрения, согласно которой мы знаем одни истины, не основывая свою веру в них на других, и что затем мы используем это фундаментальное знание, чтобы узнать больше истин.

Рационализм — как обращение к человеческому разуму как способ получения знаний — имеет философскую историю, уходящую корнями в древность. Аналитический характер большей части философского исследования, осознание видимому априорных областей знания , таких как математики, в сочетании с акцентом получения знаний за счет использования рациональных способностей (обычно отказа, например, прямое откровение ) сделали рационалистические тем сами распространены в истории философии.

Начиная с эпохи Просвещения, рационализм обычно ассоциируется с внедрением математических методов в философию, как это видно в работах Декарта , Лейбница и Спинозы . Это обычно называют континентальным рационализмом , потому что он преобладал в континентальных школах Европы, тогда как в Британии господствовал эмпиризм .

Даже тогда различие между рационалистами и эмпириками было проведено в более поздний период и не было признано соответствующими философами. Кроме того, различие между двумя философиями не так однозначно, как иногда предполагают; например, Декарт и Локк придерживаются схожих взглядов на природу человеческих идей.

Сторонники некоторых разновидностей рационализма утверждают, что, начиная с основополагающих базовых принципов, таких как аксиомы геометрии , можно было бы дедуктивно вывести все остальные возможные знания. Известными философами, которые наиболее четко придерживались этой точки зрения, были Барух Спиноза и Готфрид Лейбниц , чьи попытки решить эпистемологические и метафизические проблемы, поднятые Декартом, привели к развитию фундаментального подхода рационализма. И Спиноза, и Лейбниц утверждали, что в принципе все знания, включая научные, можно получить только с помощью разума, хотя оба они отметили, что на практике это невозможно для людей, за исключением определенных областей, таких как математика . С другой стороны, Лейбниц в своей книге « Монадология » признал, что «мы все являемся всего лишь эмпириками в трех четвертях наших действий».

История

Рационалистическая философия в западной античности

Хотя рационализм в его современной форме возник после античности, философы этого времени заложили основы рационализма. В частности, понимание того, что мы можем осознавать знания, доступные только с помощью рационального мышления.

Пифагор (570–495 до н. Э.)

Пифагор был одним из первых западных философов, сделавших упор на рационалистическую проницательность. Его часто почитают как великого математика , мистика и ученого , но он наиболее известен благодаря теореме Пифагора , которая носит его имя, и тем, что обнаружил математическую связь между длиной струн на лютне и высотой нот. Пифагор «считал, что эти гармонии отражают конечную природу реальности. Он резюмировал подразумеваемый метафизический рационализм в словах« Все есть число ». Вероятно, он уловил рационалистическое видение, позднее увиденное Галилеем (1564–1642), о миром, повсюду управляемым математически формулируемыми законами «. Было сказано, что он был первым человеком, который называл себя философом или любителем мудрости.

Платон (427–347 до н. Э.)

Платон придерживался очень высоких стандартов рациональной проницательности, как видно из его работ, таких как « Мено» и «Республика» . Он учил теории форм (или теории идей), которая утверждает, что высший и самый фундаментальный вид реальности — это не материальный мир изменений, известный нам через ощущения , а скорее абстрактный, нематериальный (но субстанциальный ) мир форм (или идей). Для Платона эти формы были доступны только разуму, но не чувствованию. Фактически, говорят, что Платон восхищался разумом, особенно в геометрии , настолько сильно, что у него была фраза «Пусть никто, не разбирающийся в геометрии», начертана над дверью его академии.

Аристотель (384–322 до н. Э.)

Основным вкладом Аристотеля в рационалистическое мышление было использование силлогистической логики и ее использование в аргументации. Аристотель определяет силлогизм как «дискурс, в котором предполагаются определенные (конкретные) вещи, что-то отличное от предполагаемых вещей как результат необходимости, потому что эти вещи таковы». Несмотря на это очень общее определение, Аристотель в своей работе Prior Analytics ограничивается категориальными силлогизмами, состоящими из трех категориальных положений . К ним относятся категориальные модальные силлогизмы.

Средний возраст

Хотя три великих греческих философа не соглашались друг с другом по определенным вопросам, все они согласились с тем, что рациональное мышление может выявить самоочевидное знание — информацию, которую люди иначе не могли бы узнать без использования разума. После смерти Аристотеля западная рационалистическая мысль в целом характеризовалась своим приложением к теологии, например, в работах Августина , исламского философа Авиценны (Ибн Сина), Аверроэса (Ибн Рушд) и еврейского философа и теолога Маймонида . Одним из примечательных событий в западной хронологии была философия Фомы Аквинского, который попытался объединить греческий рационализм и христианское откровение в тринадцатом веке.

Классический рационализм

Ранний современный рационализм уходит своими корнями в Голландскую республику 17-го века с некоторыми выдающимися интеллектуальными представителями, такими как Гуго Гроций , Рене Декарт и Барух Спиноза .

Рене Декарт (1596–1650)

Декарт был первым из современных рационалистов, и его окрестили «отцом современной философии». Большая часть последующей западной философии является ответом на его труды, которые внимательно изучаются по сей день.

Декарт считал, что только познание вечных истин — включая истины математики, эпистемологические и метафизические основы наук — может быть достигнуто одним лишь разумом; другие знания, знание физики, требуемый опыт мира, подкрепленный научным методом . Он также утверждал, что, хотя сны кажутся такими же реальными, как чувственный опыт , эти сны не могут дать людям знания. Кроме того, поскольку сознательный чувственный опыт может быть причиной иллюзий, сам чувственный опыт может быть сомнительным. В результате Декарт пришел к выводу, что рациональное стремление к истине должно подвергать сомнению любое представление о чувственной реальности. Он развил эти убеждения в таких работах, как « Рассуждение о методе» , « Размышления о первой философии» и « Принципы философии» . Декарт разработал метод постижения истин, согласно которому все, что не может быть распознано интеллектом (или разумом ), не может быть классифицировано как знание. Согласно Декарту, эти истины достигаются «без какого-либо чувственного опыта». Истины, которые достигаются разумом, разбиваются на элементы, которые может уловить интуиция, которые с помощью чисто дедуктивного процесса приведут к ясным истинам о реальности.

Поэтому Декарт утверждал, что в результате своего метода, только разум определяет знание и что это может происходить независимо от чувств. Например, его знаменитое изречение cogito ergo sum или «Я думаю, следовательно, я существую» — это заключение, сделанное априори, т. Е. До любого опыта по данному вопросу. Простой смысл состоит в том, что сомнение в своем существовании само по себе доказывает, что «я» существует для того, чтобы думать. Другими словами, сомневаться в собственных сомнениях абсурдно. Для Декарта это был неопровержимый принцип, на котором основывались все формы другого знания. Декарт постулировал метафизический дуализм , проводя различие между субстанциями человеческого тела (« res extensa ») и разума или души (« res cogitans »). Это решающее различие останется нерешенным и приведет к так называемой проблеме разума и тела , поскольку две субстанции в картезианской системе независимы друг от друга и несводимы.

Барух Спиноза (1632–1677)

Философия Баруха Спинозы — это систематическая, логическая, рациональная философия, разработанная в Европе семнадцатого века . Философия Спинозы — это система идей, построенная на основных строительных блоках с внутренней последовательностью, с которой он пытался ответить на главные вопросы жизни и в которой он предположил, что «Бог существует только философски». На него сильно повлияли Декарт , Евклид и Томас Гоббс , а также теологи еврейской философской традиции, такие как Маймонид . Но его работа во многом отходила от иудео-христианской традиции. Многие идеи Спинозы продолжают беспокоить мыслителей и сегодня, и многие из его принципов, особенно в отношении эмоций , имеют значение для современных подходов к психологии . По сей день многие выдающиеся мыслители находят «геометрический метод» Спинозы трудным для понимания: Гете признавал, что это понятие сбивает его с толку. Его опус , этика , содержит неразрешенные неясности и имеет запрещающую математическую структуру по образцу геометрии Евклида. Философия Спинозы привлекала таких верующих, как Альберт Эйнштейн, и большое интеллектуальное внимание.

Готфрид Лейбниц (1646–1716)

Лейбниц был последней крупной фигурой рационализма семнадцатого века, которая внесла большой вклад в другие области, такие как метафизика , эпистемология , логика , математика , физика , юриспруденция и философия религии ; его также считают одним из последних «универсальных гениев». Однако он не разрабатывал свою систему независимо от этих достижений. Лейбниц отверг декартовский дуализм и отрицал существование материального мира. По мнению Лейбница, существует бесконечно много простых субстанций, которые он назвал « монадами » (которые он получил непосредственно от Прокла ).

Лейбниц разработал свою теорию монад в ответ как на Декарта, так и на Спинозу , потому что отказ от их видений заставил его прийти к собственному решению. Согласно Лейбницу, монады — это фундаментальная единица реальности, состоящая как из неодушевленных, так и одушевленных объектов. Эти единицы реальности представляют вселенную, хотя они не подчиняются законам причинности или пространству (которые он назвал « хорошо обоснованными явлениями »). Поэтому Лейбниц ввел свой принцип предустановленной гармонии для объяснения очевидной причинности в мире.

Иммануил Кант (1724–1804)

Кант — одна из центральных фигур современной философии , он установил условия, с которыми приходилось бороться всем последующим мыслителям. Он утверждал, что человеческое восприятие структурирует законы природы и что разум является источником морали. Его мысль продолжает оказывать большое влияние на современную мысль, особенно в таких областях, как метафизика, эпистемология, этика, политическая философия и эстетика.

Кант назвал свою эпистемологию « трансцендентальным идеализмом » и впервые изложил эти взгляды в своей знаменитой работе «Критика чистого разума» . В нем он утверждал, что существуют фундаментальные проблемы как с рационалистическими, так и с эмпирическими догмами. Рационалистам он в целом утверждал, что чистый разум ошибочен, когда он выходит за свои пределы и утверждает, что знает те вещи, которые неизбежно выходят за рамки всякого возможного опыта: существование Бога , свободная воля и бессмертие человека. душа. Кант назвал эти объекты «вещью в себе» и продолжает утверждать, что их статус как объектов за пределами всего возможного опыта по определению означает, что мы не можем их знать. Эмпирику он утверждал, что, хотя верно то, что опыт фундаментально необходим для человеческого знания, разум необходим для преобразования этого опыта в связную мысль. Поэтому он заключает, что и разум, и опыт необходимы для человеческого знания. Точно так же Кант утверждал, что неправильно рассматривать мышление как простой анализ. «Согласно воззрениям Канта, априорные концепции действительно существуют, но если они должны привести к расширению знания, их необходимо привести в соответствие с эмпирическими данными».

Современный рационализм

Сегодня рационализм стал более редким ярлыком, рекламирующим суд философов; Выявлено довольно много различных видов специализированных рационализмов. Например, Роберт Брэндом присвоил термины «рационалистический экспрессивизм» и «рационалистический прагматизм» в качестве ярлыков для аспектов своей программы в « Артикулировании причин» и определил «лингвистический рационализм», утверждение, что содержание предложений «по сути является тем, что может служить в качестве как посылки, так и выводы из умозаключений », как ключевой тезис Уилфреда Селларса .

Критика

Рационализм подвергся критике со стороны американского психолога Уильяма Джеймса за оторванность от реальности. Джеймс также критиковал рационализм за представление Вселенной как замкнутой системы, что контрастирует с его представлением о том, что Вселенная является открытой системой.

Источник