- Органы чувств: как они работают

- Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Как мы чувствуем

- Глаза — орган зрения

- Уши — орган слуха

- Дистанционные и контактные органы чувств

- Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

- Язык — спасибо за вкус

- Нос — обоняние — мир запахов

- Мифы о чувствах: как зрение отодвинуло в сторону обоняние

Органы чувств: как они работают

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/organy-chuvstv.jpg» title=»Органы чувств: как они работают»>

Алена Герасимова (Dalles) Разработчик сайта, редактор

- Запись опубликована: 26.05.2019

- Время чтения: 1 mins read

Каждую секунду человек принимает из внешнего мира огромные потоки сигналов с самой разнообразной информацией. Приему этой информации и правильным реагированием на каждое происходящее событие предназначены органы чувств человека.

Как мы чувствуем

Органы чувств можно назвать приемными устройствами. Они первыми «узнают все новости» и тотчас же посылают в мозг единственно понятную для него информацию – нервные импульсы, получаемые от рецепторов раздражения того или иного органа чувств.

Мозг, реагируя на полученные сведения, приказывает человеку исполнять то или иное действие: например, человек переходит улицу только на зеленый свет светофора; идет на кухню при ощущении запаха гари закипевшего кофе; при звонке мобильного телефона, включает его и говорит с позвонившим.

Человеческие органы чувств всегда начеку, они регулируют наши действия и обеспечивают их точность.

Приемных устройств – рецепторов – огромное количество, но каждый из них «специализируется» только на одном виде внешнего раздражения, обеспечивая при этом фантастическую чувствительность.

Только 2-3 кванта света уже вызывают зрительные ощущения, донесения о звуке посылаются в мозг при смещении барабанной перепонки всего лишь на десятую часть диаметра атома водорода, всего 2-3 молекулы пахнущего вещества достаточны для ощущения запаха.

Глаза — орган зрения

Все органы чувств удивительно сложны по своей конструкции, но поистине шедевром «приборостроения» природы можно назвать глаз человека. Четырьмя пятыми наших сведений о мире мы обязаны своим глазам.

Оптическая система глаза преломляет лучи света так, что на внутренней оболочке глазного яблока — сетчатке фокусируются изображения предметов. А в сетчатке расположены светочувствительные клетки. 7 миллионов колбочек, собранных ближе к ее центру, трудятся днем, они ответственны за цветовое зрение.

130 миллионов палочек разбросаны в основном по периферии сетчатки и работают в ночное время, создавая черно-белое изображение. Будь в глазу только палочки, мир казался бы нам серым, лишенным всяких красок.

Глазное яблоко неутомимо движется. На чем бы мы ни остановили свой взор, и к какой бы картине его ни приковали, задержка взгляда — явление кажущееся. На самом деле глаза все время скачкообразно перемещается из стороны в сторону, то вверх, то вниз.

В результате изображение на сетчатке непрерывно смещается и таким образом достигается раздражение новых колбочек или палочек. Без этого рецепторы быстро привыкли бы к однообразному световому потоку и перестали бы информировать мозг об окружающих нас предметах. Остановись глаз хоть на минуту, и вскоре в комнате «растают» стены, «исчезнут» столы, шкафы и даже зажженная люстра.

Пять органов чувств

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg» alt=»Пять органов чувств» width=»893″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-893×600.jpg 893w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-768×516.jpg 768w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv-1024×688.jpg 1024w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/05/pjat-organov-chuvstv.jpg 1792w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» title=»Органы чувств: как они работают»> Пять органов чувств

Уши — орган слуха

Как известно, форпост органа слуха — барабанная перепонка. Колебания воздуха, которые создают звуковые волны, колеблют и эту перепонку. От нее эстафету принимают конструкции внутреннего уха и доставляют ее к рецепторным окончаниям слухового нерва. Отсюда уже не колебания, а нервные импульсы поступают в головной мозг.

Человеческое ухо улавливает звуковые колебания в интервале от 20 до 20 тысяч в секунду. Наилучшая слышимость лежит в диапазоне голоса человека, то есть в пределах от 200 до 3200 гц (колебаний в секунду). Удивительное соответствие органов слуха и голосового аппарата позволяет людям общаться, понимать друг друга.

Человек слышит меньшее число звуков, чем животные. Собака, например, свободно разбирается в звуках с частотой в 40 тысяч герц, кошка — даже в 60 тысяч, а у летучих мышей и дельфинов «звуковой потолок» доходит до 150 тысяч герц. Им, видимо, природа не кажется такой тихой, как нам.

Но зато в своем более узком диапазоне человек умеет гораздо полнее любого животного исследовать, различать и отделять друг от друга всевозможные звуки и звукосочетания. Именно благодаря этой способности слухового аппарата человека стало возможным возникновение и развитие речи.

Дистанционные и контактные органы чувств

Глаз и ухо реагируют на сигналы, которые идут издали, преодолевая разные расстояния, из-за этого слух и зрение называют дистанционными чувствами. Контактными органами чувств называются чувства, воспринимающие раздражение только при контакте с его источником. Это, конечно, относится к осязанию.

Кожа — благодаря ей мы чувствуем боль

Осязательные рецепторы располагаются по всей кожной поверхности тела. Более всего их на пальцах и на ладони. Взяв, например, рукой какой-либо незнакомый предмет, мы даже с закрытыми глазами способны точно описать его форму, определить характер поверхности, вес. Об этом известили нас рецепторы прикосновения и давления.

Любая деформация кожной поверхности заставляет их тотчас же посылать нервные импульсы в головной мозг. Сборщики хлопка, например, умеют на ощупь определять сорт хлопка и степень его зрелости; мукомолы, потрогав зерно и муку, судят о сорте пшеницы.

Кожа исполняет роль термометров, причем одни из них раздражаются только теплом, другие — только холодом. Интересно, что каждый из этих чувствительных приборов имеет свою территорию. Холодовые «термометры» располагаются в коже на глубине 0,17 миллиметра, а тепловые глубже на 0,3 миллиметра. Информирование о внешней температуре жизненно обязательно для регулирования постоянства температуры тела.

Кроме того, в коже заложены болевые рецепторы, не случайно названные «стражниками безопасности». Они начинают работать при действии любого сверхсильного агента, который способен привести к разрушению. Возникшая боль мгновенно обращает внимание на возможную опасность, мобилизует на борьбу скрытые резервы.

Именно «болевые импульсы» заставляют отдернуть руку, при прикосновении к чему то очень горячему или колючему.

Язык — спасибо за вкус

По контактному принципу действуют и вкусовые рецепторы. Скопления вкусовых клеток — вкусовые почки в большом количестве расположены на языке, в миндалинах, на глотке, небе.

Известно, что у передней части языка предназначение реагировать на сладкое, задняя его поверхность воспринимает по преимуществу горькое, кончик языка и боковые стороны — «любители» соленого, а ощущение кислого появляется, когда продукты попадают на боковые поверхности языка. Поэтому, пробуя незнакомую пищу лишь самым кончиком языка, можно не распознать неприятный нам горький вкус.

Во рту располагаются наряду с вкусовыми рецепторами и рецепторы на прикосновение, и давление, а также терморецепторы, усиливающие вкус.

Поэтому температура пищи может изменять вкусовые ощущения. Обжигающий чай или кипящий бульон, вкус их при этой температуре не ощущается. Но стоит им только слегка остыть, как те же самые чай и бульон оказываются более вкусными, – один приятно сладкий, другой – наваристый и соленый. Происходит это потому, что более благоприятной для вкусового ощущения является температура в пределах 15—35 градусов.

Определенное значение для выявления вкуса имеют и пищевые контрасты. Не случайно многие находят нужным слегка присаливать сладкую дыню или мороженое. А физиологи установили, что очень слабый раствор поваренной соли покажется соленым только в том случае, если на другую сторону языка нанести немного сладкого.

Нос — обоняние — мир запахов

Как часто мы говорим: «Вкусно пахнет». Потому что со вкусом неразрывно связано обоняние. Эти рецепторы расположены в слизистой оболочке верхних носовых ходов в двух желобовидных ямках. Общая площадь чувствительной зоны не превышает 5 квадратных сантиметров, но в ней насчитываются миллионы обонятельных клеток.

С помощью электронного микроскопа удалось установить, что на поверхности каждой из них содержится от 6 до 12 подвижных ресничек. Это в десятки раз увеличивает обонятельную площадь.

Для возникновения ощущения запаха необходимо, чтобы присутствующее во вдыхаемом воздухе ароматное вещество растворилось в жидкой слизистой пленке, укрывающей обонятельные клетки. Долей секунды достаточно, чтобы это произошло, и тогда чувствительные нервные окончания, уловив молекулы пахучего вещества, извещают мозг, и возникает ощущение запаха.

Это очень коротко об органах чувств, классифицированных Аристотелем более двух тысяч лет назад, но до настоящего времени представляющих огромный интерес для всестороннего изучения. По сложности они намного превосходят многочисленные приборы, сконструированные человеком.

Изучение биологических «аппаратов», воспринимающих сигналы внешнего мира, важно не только для медицины, но и для возможного использования их принципа действия в технике.

Источник

Мифы о чувствах: как зрение отодвинуло в сторону обоняние

Философ и историк науки Энн-Софи Борвич рассказывает, что нос дает человеку гораздо более объективную картину действительности, чем глаза

Ваш нос — лучший биосенсор на Земле. Это может звучать неубедительно, поскольку в последние столетия обоняние приобрело довольно плохую репутацию. Как философы, так и ученые очень редко изучают его отдельно. Философ Просвещения Этьен Бонно де Кондиллак в 1754 году сухо заметил: «Из всех чувств это то, которое, по-видимому, меньше всего способствует познанию человеческого разума». Чарльз Дарвин считал обоняние примитивной системой, и он был не одинок в этом мнении. Но на чем в действительности основаны эти взгляды — на фактах или на предрассудках, передаваемых из поколения в поколение?

Последние научные достижения развенчали несколько мифов об обонянии. Во-первых, человеческая обонятельная физиология не ухудшается в процессе эволюции. В 2017 году в Science появился обзор современных исследований обоняния. В обонятельной луковице (это первая кортикальная структура обонятельного пути) человека столько же нейронов, как у грызунов, хотя в пропорции к общей массе тела она меньше. Кроме того, луковица — это одна из наиболее густонаселенных нейронных областей мозга. То есть важно то, как измерять размер и определять пропорции.

Во-вторых, чувство обоняния остается важным для человеческого познания и культуры. Межкультурные исследования об использовании языка показали, что в других обществах, таких как джахай и маник в Юго-Восточной Азии, есть обширные словари и обряды, связанные с запахом. А в западном полушарии успешно развивается парфюмерная индустрия. В одних только Соединенных Штатах ароматические продукты приносят более $25 млрд в год (от парфюмерии, всевозможных кремов и продуктов для тела до моющих средств и ароматизированных пакетов для мусора).

Потеря обоняния все чаще рассматривается как серьезный ущерб организму. Кроме того, обоняние — это ключ к восприятию вкуса. Большая часть того, что вы считаете вкусом еды и напитков, на самом деле — запахи. Мы их чувствуем, потому что летучие химические вещества доходят из полости рта через глотку до эпителия носа. Торговля специями, выросшая благодаря Шелковому пути, подняла современный глобальный социально-экономический ландшафт на уровень философского обсуждения разума и морали, а то и выше. Настало время переосмыслить наши взгляды на обоняние и его психологическое и философское воздействие.

Обоняние вовсе не пятое колесо у телеги, оно важнее, чем мы думаем, и позволяет пересмотреть отношения между миром и нашими органами чувств.

Насколько хорошее у вас обоняние? Человеческий нос может обнаружить мельчайшее количество молекул в сложных химических смесях. Люди могут ощущать определенные отдушки (пахучие молекулы), присутствующие в соотношении менее одной части к нескольким миллиардам частей воздуха. Взять к примеру «дефект пробки» вина, возникающий из-за соединения 2,4,6-трихлоранизола (ТХА). Порог обнаружения этого соединения человеком настолько низкий, что всего одна унция TХA может испортить 7,5 млрд галлонов вина, то есть все вино в мире, произведенное в 2018 году. Ваше обоняние не так уж плохо, верно? Напротив, оно поразительно точное. Так почему же мы этого не замечаем?

Вы погружены в невидимую мультивселенную химических элементов. Пахнет буквально все. Комната, в которой вы сейчас находитесь, пахнет. Ваш сосед пахнет (не обижайтесь!) Пахнет ваша одежда, и вы тоже пахнете. Все эти запахи вызваны несколькими сотнями переносимых по воздуху молекул. Причина, по которой вы редко ощущаете этот химический поток информации вокруг вас, проста: нос слишком хорош для мозга. Если бы разум сознательно без перерыва обрабатывал всю молекулярную информацию, которую улавливает нос, вы вскоре согласились бы на лоботомию, только бы избавиться от этого.

Почему нос в процессе эволюции стал таким чувствительным? Большинство молекул, которые вы ощущаете, могут убить вас при достаточно высоких концентрациях, и к тому же химическая среда постоянно меняется. Люди, в частности, часто меняют среду обитания. Поэтому обоняние должно быть достаточно чувствительным и гибким, чтобы оценивать непредсказуемые химические составляющие изменяющейся среды. Это точно настроенный инструмент, который отслеживает концентрации химических веществ вокруг. Просто нет смысла думать о том, что он постоянно работает. Мы просто не уделяем много внимания тому, что знает нос. Кроме того, обоняние не вписывается в традиционное понимание природы восприятия, делающее акцент на визуальной стороне дела.

Обычно считается, что обоняние — очень субъективное ощущение, особенно по сравнению со зрением. Часто мы не можем договориться о том, что собой представляет тот или иной запах, что это такое или на что похоже. Один и тот же запах может вызывать у людей разные реакции и мнения о том, считают ли они запах приятным или неприятным. Но запах не так субъективен, как вы думаете. Конечно, реакции существенно различаются. Даже один и тот же человек может воспринимать один и тот же запах по-разному в зависимости от контекста.

Но такая вариативность не значит субъективность. Субъективность подразумевает, что опыт основывается не на причинах внешнего мира, а лишь на внутренних ощущениях. Субъективное восприятие не существует за пределами опыта субъекта и не подтверждается объективной материальной реальностью мира. Но у обоняния существует объективная основа, на которой основывается конкретный вариант восприятия. Запахи только кажутся субъективными, учитывая, что один и тот же физический стимул может вызвать так много разных интерпретаций восприятия. Но эти, казалось бы, индивидуальные различия можно объяснить объективными факторами и механизмами.

То, как мы воспринимаем запах молекулы, зависит от нескольких факторов. Один из этих факторов — контекст воздействия, который иногда называют «психологической установкой». Мы не воспринимаем запахи в когнитивной изоляции. Контекстуальные подсказки определяют нашу чувствительность к специфическим чертам обонятельного восприятия. Например, когда вы ощущаете запах смеси изовалериановой кислоты, будет иметь значение, как я его определю для вас — как запах пармезана или рвоты. Влияние словесных сигналов на восприятие запаха изучалось с помощью ряда отдушек. Как правило, идентичные запахи, имевшие разные словесные ярлыки, воспринимались как разные. Такие понятийные сдвиги в восприятии не говорят, что нос ошибается. Они возможны, потому что и пармезан, и рвота содержат изовалериановую кислоту.

Одни и те же летучие вещества могут исходить от нескольких видов объектов и входить в состав множества различных сложных смесей запахов. Следовательно, для одного и того же физического стимула можно сформировать несколько психических ассоциаций. Именно поэтому контекст встречи с запахом неизбежно определяет, какой «тип вещей» вы будете с ним ассоциировать.

Еще один фактор — это ваше физиологическое состояние в момент, когда вы ощущаете запах. Вы голодны или страдаете похмельем, устали или взволнованы? Физиологическое и аффективное состояние тела в конечном итоге формирует то, как вы воспринимаете запах. Взять аромат кофе, который содержит несколько сотен различных летучих веществ. Ни один из этих компонентов по отдельности не пахнет кофе. Одно из соединений в аромате кофе — индол. Сам по себе индол обладает сильным и характерным запахом фекалий. Тем не менее, вы не почувствуете его в общем аромате кофе — если только вы не беременная женщина. Беременность изменяет чувствительность к определенным компонентам, которые могут действовать как потенциально вредные загрязняющие вещества.

Беременность представляет собой яркий пример того, как у разных людей может отличаться чувствительность к запахам. Существуют и другие, менее очевидные и менее заметные случаи. Рассмотрим андростенон — свиной феромон, который люди воспринимают совершенно по-разному. Для одних он пахнет мочой, а для других — телом (часто считается неприятным). Третьи считают, что андростенон имеет древесную и даже ванильную или цветочную ноту (такие ощущения более приятные). Это удивительное разнообразие в восприятии одного и того же запаха эффективно демонстрирует различия в чувствительности ваших обонятельных рецепторов.

Разное восприятие запахов, включая андростенон, связано с генетическими различиями в репертуаре обонятельных рецепторов. Разумеется, это не единственная причина, есть и другие — например, знакомство человека с запахом, возраст и тренировка чувствительности. Тем не менее, генетическое разнообразие служит основной причиной разного восприятия людей. Более того, это довольно дискретная и локализуемая причина. Например, одна генетическая мутация вблизи гена обонятельного рецептора OR6A2 ответственна за отвращение, которое некоторые люди испытывают к кинзе (кориандр) — люди с этой конкретной мутацией воспринимают запах травы как мыльный и едкий, а не фруктовый и сочный.

Это лишь некоторые примеры реальных причин того, что люди по-разному ощущают запахи. В человеческом обонянии нет ничего таинственного или неясного, капризного или произвольного. Все эти различия в восприятии запахов можно объяснить, опираясь на общие принципы или механизмы.

Обоняние обеспечивает надежный доступ к реальности: благодаря его биологическим и психологическим механизмам восприятие может быть очень изменчивым и адаптивным. Ваш нос настроен, чтобы оценивать мир в соответствии с вашей ментальной жизнью и физиологическими условиями. Восприятие пахучих молекул различается не из-за субъективных прихотей, а потому, что обонятельная система должна оценивать объективно — и довольно надежно — даже небольшие изменения в химическом составе.

Благодаря обонянию теперь можно пересмотреть понятия объективности и субъективности восприятия. Ортодоксальные теории о чувствах опирались на парадигму зрения. Визуальное восприятие объекта создает впечатление, что мы должны понимать материальную реальность одинаково, независимо от угла зрения субъекта. И разные ощущения в основном расцениваются как отклонения. Как изменятся понимание перцептивного доступа и трактовка реальности, если зрение больше не будет считаться парадигматической системой?

Обоняние и зрение в корне отличаются по способу кодирования физических стимулов и восприятия перцептивных образов их сенсорными системами. Эти различия в обработке объясняют, почему обоняние более вариативно. Кто-то может задаться вопросом, как человеческое обоняние может давать представление об объективной реальности при таких различиях в восприятии. Можно ответить, что доступ к реальности оно предоставляет именно благодаря этим различиям. На самом деле глаза обмануть гораздо проще, чем нос!

Почему мы вообще доверяем своим глазам? Визуальное распознавание объекта интуитивно кажется более объективным, чем восприятие запаха, поскольку оно основывается на неизменности перспективы. Вы можете распознать объект независимо от угла, под которым вы на него смотрите. Шар обычно не превращается внезапно в квадрат или треугольник, если вы подходите к нему слева, а не справа. Он также будет выглядеть как шар, если покрасить его в другой цвет или обрызгать каким-то ароматом. Об обонятельных картинах в их эфемерном и колеблющемся виде такого нельзя сказать. Контекстуальные подсказки (такие как слово или изображение) могут мгновенно изменить концептуальное содержание запаха — рвота вместо пармезана и наоборот. Со зрением такое бывает в случае оптических иллюзий или картинок-головоломок вроде «утки-кролика».

Но именно неизменность зрения делает систему уязвимой к иллюзиям.

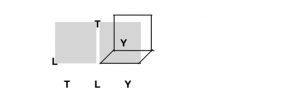

Визуальное распознавание объектов возможно благодаря узкоспециализированным процессам, протекающим от сетчатки до зрительной коры. Эти процессы кодируют пространственные объекты, такие как края и границы, ориентация, направленность и расширение. В конечном итоге они представляют собой некие узлы, не зависящие от точки обзора, такие как T-соединения (определяющие границы объектов) и Y-соединения (обозначающие области, в которых соединяются поверхности). Определяя неизменные элементы, такие, как показаны на рисунке ниже, визуальная система устанавливает закономерности в объективном восприятии. Одна из таких закономерностей связана с построением параллельных структур.

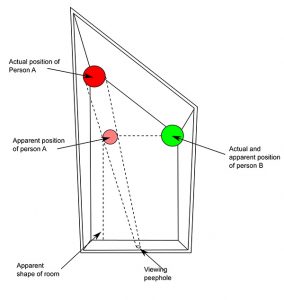

Оптические иллюзии, как правило, основаны на том, что независимые пространственные признаки объединяются при визуальной обработке. Возьмите комнату Эймса, изображенную на рисунке ниже — она основана на визуальной иллюзии построения параллельных структур. Комната Эймса выглядит как обычная комната кубической формы, но на самом деле она трапециевидная. В результате оптической иллюзии человек, стоящий в дальнем углу от смотрящего, выглядит карликом, а человек в ближнем углу — гигантом.

Этот прием работает потому, что зрительная система накладывает друг на друга пространственные проекции кажущегося и реального расположения. Еще в XIX веке немецкий врач Герман фон Гельмгольц отмечал, что причина визуально-пространственных иллюзий заключается в том, что две разные физические реальности могут вызывать одинаковые закономерности в сетчатке. Иллюзии демонстрируют, как можно обмануть зрительную систему, используя ее четкую структуру причинно-следственных связей.

По сравнению с этим нос обмануть гораздо сложнее. Конечно, восприятие запахов гораздо вариативнее, чем зрение. Но это не означает, что нос был введен в заблуждение. Обоняние просто работает не так, как визуальная система. Важно отметить, что кодирование признаков по запаху не зависит от угла зрения. Напротив, причинно-следственные принципы обонятельной системы облегчают интерпретацию ее нейронных сигналов. Эта присущая ей изменчивость имеет большее преимущество, когда дело доходит до оценки контекстуально очень расплывчатого и часто непредсказуемого дистального стимула. Один и тот же запах в разных химических средах может вызывать разные ощущения еще и потому, что мы никогда не чувствуем запах отдельных химических веществ — мы сталкиваемся с их гетерогенными смесями.

Мы обсудили две основные способности, которые делают ваш нос самым мощным и надежным биохимическим сенсором. Первая — это удивительная точность. Ваш нос умеет очень точно обнаруживать и различать мельчайшее количество химических веществ в растворе (таких как следы TХA в вине). Вторая — это его гибкий репертуар и диапазон реакций, когда этого требует контекст воздействия. Этот репертуар включает в себя определение качества запаха. Задача обоняния заключается в оценке контекстуально расплывчатого стимула во множестве интерпретаций восприятия. Следовательно, функция обоняния не так неизменна, как зрение. То, что один и тот же запах может быть по-разному интерпретирован, не означает, что ваша обонятельная система обманута. Скорее, у одного и того же запаха в разных химических контекстах разные поведенческие значения.

Как это ни парадоксально, именно благодаря вариативности и контекстуальности нос труднее обмануть, чем глаза. Подумайте об этом. Почему неизменность перспективы считается критерием объективности? Лучше понять причинно-следственную логику, которая порождает внешний вид вещей и его изменчивость. Запах кажется непостоянным только без достаточного понимания его причинных механизмов.

Научное исследование чувств, вплоть до молекулярного и клеточного уровня, побуждает нас пересмотреть основы философских представлений о восприятии. Философский анализ, представляющий объективность чувств как совпадение конкретного восприятия с конкретным стимулом, оказался артефактом донаучной интеллектуальной традиции. Он мешает понять обоняние. Он обходит вниманием множество других сенсорных ощущений, включая скрытые чувства проприоцепции и интероцепции. И он даже заслоняет истинное понимание зрения. Именно причинно-следственные принципы и механизмы, а не какое-то наивное соединение ввода-вывода, которое рассматривает сенсорную систему как черный ящик, определяют то, как наши чувства определяют реальность. Чтобы понять восприятие с точки зрения всех органов чувств, включая постоянство восприятия, а также вариативность, требуется гораздо более детальный взгляд на реальные процессы, которые связывают мир с нашим разумом. Только так мы сможем понять и то, и другое.

Интересная статья? Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы получать больше познавательного контента и свежих идей.

Источник