За эмоциональную составляющую морально-этических оценок людей отвечает определённый участок коры головного мозга

Американские психологи обнаружили, что пациенты с двусторонними повреждениями вентромедиальной префронтальной коры головного мозга при решении сложных моральных дилемм руководствуются только рассудком, тогда как у здоровых людей важную роль при этом играют эмоции. В воображаемых ситуациях исследованные пациенты не видят разницы между убийством, совершаемым заочно (например, путём нажатия кнопки), и собственноручным, тогда как здоровым людям разница представляется огромной. Прекрасно различая добро и зло на сознательном уровне, такие пациенты не способны к сопереживанию и никогда не испытывают чувства вины.

Эрик Кандел (Eric Richard Kandel), американский психиатр, нейробиолог и профессор биохимии (Колумбийский Университет, Нью-Йорк, США), получивший в 2000 году Нобелевскую премию за исследования молекулярных механизмов памяти, в юности увлекался психоанализом и стал нейробиологом в надежде выяснить, в каких отделах мозга локализуются фрейдовские «эго», «суперэго» и «ид». Впрочем, тогда ему это не удалось, однако сегодня нейробиологи вплотную подошли к выявлению биологических основ самых сложных аспектов человеческой психики.

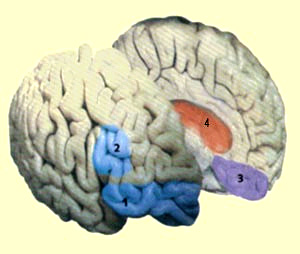

|

| Некоторые отделы мозга, так или иначе связанные с эмоциями: 1 — Орбитофронтальная кора; 2 — Латеральная префронтальная кора; 3 — Вентромедиальная префронтальная кора; 4 — Лимбическая система. Рис. с сайта thebrain.mcgill.ca. |

Статья американских психологов и нейробиологов, опубликованная в последнем номере журнала Nature (Michael Koenigs, Liane Young, Ralph Adolphs, Daniel Tranel, Fiery Cushman, Marc Hauser, Antonio Damasio. Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgements // Nature. Advance online publication 21 March 2007.), сообщает о важном успехе в деле изучения материальной природы морали и нравственности, то есть того аспекта психики, который Зигмунд Фрейд называл «суперэго» (сверх-я). Фрейд считал, что суперэго функционирует в значительной мере бессознательно и, как выясняется, был совершенно прав.

Традиционно считалось, что мораль и нравственность проистекают из здравого осознания принятых в обществе норм поведения, из выученных в детстве понятий о добре и зле. Однако в последние годы получен ряд фактов, свидетельствующих о том, что моральные оценки имеют не только рациональную, но и эмоциональную природу. Например, различные нарушения в эмоциональной сфере часто сопровождаются изменениями представлений о морали; при решении задач, связанных с моральными оценками, возбуждаются отделы мозга, отвечающие за эмоции; наконец, поведенческие эксперименты показывают, что отношение людей к различным моральным дилеммам сильно зависит от эмоционального состояния. Впрочем, до сих пор никому не удавалось экспериментально показать, что какая-то область мозга, специализирующаяся на эмоциях, действительно необходима для формирования «нормальных» суждений о морали.

Авторы статьи исследовали шестерых пациентов, которые в зрелом возрасте получили двусторонние повреждения вентромедиальной префронтальной коры головного мозга (ВМПК). Известно, что этот отдел мозга осуществляет эмоциональную оценку поступающей в мозг сенсорной информации, особенно той, что имеет «социальную» окраску. ВМПК также регулирует эмоциональные реакции организма (например, учащение пульса при виде фотографии, изображающей чьи-то страдания).

Пациенты были тщательно обследованы квалифицированными психологами и невропатологами, причём обследование проводилось «вслепую»: врачи не знали, какие научные идеи будут проверяться на основе их заключений. Оказалось, что у всех шестерых сохранён нормальный уровень интеллекта (IQ от 80 до 143), память и эмоциональный фон (то есть не выявлено каких-либо патологических колебаний настроения). Однако у них оказалась резко понижена способность к сочувствию. Например, они почти не реагировали (на физиологическом уровне) на «эмоционально нагруженные» картинки, изображающие различные катастрофы, покалеченных людей и так далее. Более того, все шесть пациентов, как выяснилось, практически не способны чувствовать смущение, стыд и чувство вины. При этом на сознательном уровне они отлично понимают, что хорошо, а что плохо, то есть принятые общественные и моральные нормы поведения им хорошо известны.

Затем испытуемым предлагали вынести своё суждение по поводу различных воображаемых ситуаций. Ситуаций было всего 50, и они делились на три группы: «внеморальные», «моральные безличные» и «моральные личные».

Ситуации из первой группы не требуют разрешения каких-либо конфликтов между разумом и эмоциями. Вот пример такой ситуации: «Вы купили в магазине несколько горшков с цветами, но в багажник вашей машины они все не помещаются. Совершите ли вы два рейса, чтобы не испачкать дорогую обивку заднего сиденья?»

Ситуации из второй группы затрагивают мораль и эмоции, но не вызывают сильного внутреннего конфликта между утилитарными соображениями (как добиться максимального «совокупного блага») и эмоциональными ограничениями или запретами. Пример: «Вы дежурите в больнице. Из-за аварии в вентиляционную систему попал ядовитый газ. Если вы ничего не предпримете, газ попадёт в палату с тремя пациентами и убьёт их. Единственный способ их спасти — это повернуть особый рычаг, который направит ядовитый газ в палату, где лежит только один пациент. Он погибнет, зато те трое будут спасены. Повернёте ли вы рычаг?»

Ситуации третьей группы требовали разрешения острого конфликта между утилитарными соображениями о наибольшем общем благе и необходимостью совершить своими руками поступок, против которого восстают эмоции. Например, предлагалось собственноручно прикончить какого-нибудь незнакомого человека, чтобы спасти пятерых других незнакомцев. В отличие от предыдущего случая, где смерть приносимого в жертву вызывалась «безличным» поворачиванием рычага, здесь нужно было своими руками толкнуть человека под колеса приближающегося поезда или задушить ребёнка.

Полный список всех ситуаций можно посмотреть здесь (файл PDF).

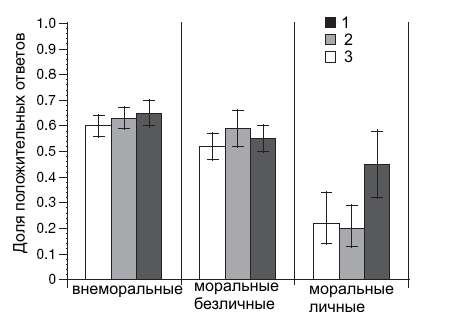

Ответы шести пациентов с двусторонним повреждением ВМПК сравнивались с ответами двух контрольных групп: здоровых людей и пациентов с сопоставимыми по размеру повреждениями других участков мозга. Суждения по поводу «внеморальных» и «моральных безличных» ситуаций во всех трёх группах испытуемых полностью совпали. Что же касается третьей категории ситуаций — «моральных личных» — то здесь выявились контрастные различия. Люди с двусторонним повреждением ВМПК практически не видели разницы между «заочным» убийством при помощи какого-нибудь рычага и собственноручным. Они дали почти одинаковое количество положительных ответов в ситуациях второй и третьей категорий. Здоровые люди и те, у кого были повреждены другие участки мозга, соглашались ради общего блага убить своими руками в три раза реже, чем «заочно».

|

| В ситуациях, требующих разрешения острого конфликта между разумом и эмоциями («моральные личные» ситуации), люди с двусторонним повреждением ВМПК (1) давали положительные ответы намного чаще, чем здоровые (3) и чем те, у кого повреждены другие отделы мозга (2). Рис. из статьи в журнале Nature. |

Таким образом, люди с повреждённой ВМПК при вынесении моральных суждений руководствуются только разумом, то есть «утилитарными» соображениями о наибольшем совокупном благе. Эмоциональные механизмы, руководящие нашим поведением порой вопреки сухим рассудочным доводам, у этих людей не функционируют. Они (по крайней мере в воображаемых ситуациях) легко могут задушить кого-нибудь своими руками, если известно, что это действие в конечном счёте даст больший выход «суммарного добра», чем бездействие.

Полученные результаты говорят о том, что в норме моральные суждения формируются под влиянием не только сознательных умозаключений, но и эмоций. , ВМПК необходима для «нормального» (такого же, как у здоровых людей) разрешения моральных дилемм, но только в том случае, если дилемма включает конфликт между рассудком и эмоциями. Фрейд полагал, что суперэго локализуется частично в сознательной, частично — в бессознательной части психики. Несколько упрощая, можно сказать, что вентромедиальная префронтальная кора и генерируемые ей эмоции необходимы для функционирования бессознательного фрагмента суперэго, тогда как сознательный морально-нравственный контроль успешно осуществляется и без участия этого отдела коры.

Авторы отмечают, что сделанные ими выводы не следует распространять на все эмоции вообще, а только на те, которые связаны с сочувствием, сопереживанием или чувством личной вины. Некоторые другие эмоциональные реакции у пациентов с повреждениями ВМПК, напротив, выражены сильнее, чем у здоровых людей. Например, у них понижена способность сдерживать гнев, они легко впадают в ярость, что тоже может отражаться на принятии решений, затрагивающих нравственность и мораль (см. Michael Koenigs, Daniel Tranel. Irrational Economic Decision-Making after Ventromedial Prefrontal Damage: Evidence from the Ultimatum Game. // The Journal of Neuroscience, January 24, 2007, 27(4): 951-956).

Источник

Префронтальные отделы

Префронтальная кора мозга в сравнении с другими его структурами созревает сравнительно поздно, как правило, в юношеском возрасте. Отметим, что и активность дофаминергической системы также максимально усилена в этом периоде. Кроме того, оказалось, что эта область мозга может регулировать уровень концентрации дофамина в базальных ганглиях.

Можно полагать, что патологический процесс при шизофрении заметно не проявляет себя до пубертатного периода, поэтому нарушения в префронтальных отделах мозга остаются до манифестации заболевания не замеченными.

Большинство исследований объема префронтальной коры мозга при шизофрении свидетельствует о его уменьшении, вне зависимости, страдают ли пациенты этим заболеванием на протяжении длительного времени или заболели им недавно, в частности после первого психотического эпизода (Andreassen N. et al., 1994).

| Патология мозга легко выявляется при диагностике с помощью МРТ и ЭЭГ |

В целом сокращение объема префронтальной коры выражено незначительно и составляет в среднем всего 5%. Однако, учитывая, что префронтальная кора составляет примерно 30% общего объема мозга и отвечает за сложную и многоплановую региональную дифференциацию, сокращение ее размеров имеет значение с точки зрения активности патологического процесса при шизофрении.

Результаты исследования мозга больных шизофренией с помощью магнитно-резонансной спектроскопии показали, что выраженность негативной симптоматики зависит от уровня активности префронтальной коры.

Известно что уровень оксигенации крови в префронтальных отделах мозга больных шизофренией заметно снижается при выполнении заданий, направленных на активацию этой области.

Согласно Barch et. al. (2001) больные шизофренией, без терапии нейролептиками, не понимают предложенного им контекста письма, что может свидетельствовать о селективном дефиците префронтальной коры.

Нарушение планирования и способности адекватно оценивать свои возможности особенно заметны у тех больных шизофренией, у которых ослаблен уровень активности префронтальных отделов мозга.

Понижение уровня кровотока в префронтальной коре во время выполнения заданий на рабочую память связывалось с повышением метаболизма дофамина в базальных ядрах, а также с выраженностью когнитивных нарушений при шизофрении.

Bertolino et al. (2000), в свою очередь, обнаружили отрицательную корреляцию между показателем NAA/Cre в префронтальной коре и выбросом дофамина в базальных ядрах (замещение раклоприда амфетамином). Авторы предположили, что дисфункция префронтальной коры, проявляющая себя в низких показателях NAA/Cre, связана с пониженнным исходным уровнем дофамина в базальных ядрах. Допускалось, что причина снижения NAA в префронтальной коре не имеет генетического происхождения, так как это явление не обнаруживается у братьев и сестер больного шизофренией, в отличии от факта понижения NAA в медиальных отделах височной области. Интересно отметить, что соотношение NAA/Cre в префронтальной коре, хотя и слабо, но отрицательно коррелирует с тяжестью осложнений во время родов. Исходя из вышесказанного, справедливо предположение, что этиологические факторы окружающей среды, на фоне генетической предрасположенности к дисфункции медиальных отделов височной области, могут участвовать в патогенезе нарушений деятельности префронтальной коры в раннем зрелом возрасте.

Curtis еt аl. (1999), предлагая больным шизофренией тест на беглость речи, обнаружил с помощью фМРТ, что префронтальная область больных активируется в меньшей степени, чем у здоровых людей контрольной группы.

Дорсолатеральная префронтальная кора

В 1986 г. R. Weinberger с соавт. наблюдали больных шизофренией, у которых активность дорсолатерального префронтального отдела коры мозга при планировании какой-либо деятельности была ослаблена по сравнению с активностью этой области мозга у лиц контрольной группы.

Некоторые исследователи шизофрении обнаружили корреляцию между снижением индекса NAA/Cre в дорсолатеральной префронтальной коре и выраженностью негативной симптоматики (Callicot et al., 2000), а также зависимость последней от уровня регионального кровотока и степени оксигенации крови во время выполнения тех заданий, которые, предположительно, должны активировать этот участок коры: Висконсинский тест сортировки карточек и N-Back-тест (Bertolino et al., 2000).

По данным Manoach et al (1999), состояние рабочей памяти, которая заметно нарушена при шизофрении, зависит от уровня активности префронтальной дорсолатеральной области. У больных шизофренией показатель NAA/Cre, особенно в префронтальной коре, коррелирует с уровнем кровотока в отделах мозга, отвечающих за рабочую память.

Callicot et al.(2000) проанализировали отношения показателя NAA/Cre в префронтальной коре и изменение уровня оксигенации крови во время выполнения определенных заданий (N-Back-тест) в процессе ф МРТ. У больных шизофренией была выявлена обратная корреляция между величиной показателя индекса NAA/Cre в префронтальной коре и изменением уровня оксигенации крови. Предполагалось, что чем значительнее выражены патологические процессы в этой области мозга, тем отчетливее изменение уровня оксигенации крови и тем заметнее снижение способности эффективно выполнять те задания, которые требуют подключения рабочей памяти.

Медиальная префронтальная кора

Некоторые исследователи шизофрении обратили внимание на роль медиальной префронтальной коры и переднего отдела поясной извилины при этом заболевании. Оказалось, что у больных шизофренией в этих структурах повышен уровень глутамина. В то же время следует заметить, что в настоящее время очень сложно отличить метаболиты глутамина от метаболитов других медиаторов.

Источник