Потребности и интересы. Способности.

Характерной чертой каждого человека, личности является наличие потребностей и интересов.

Потребность — испытываемая человеком нужда в чем-то, необходимом для жизни и развития.

Потребности могут быть:

биологическими (естественными) – в сохранении жизни, питании, размножении и др.;

духовными – стремление обогатить внутренний мир, приобщиться к ценностям культуры;

материальными – обеспечить достойный уровень жизни;

социальными – реализовать профессиональные способности, получить должную оценку со стороны общества.

Такое многообразие потребностей отражает сложную сущность человека как биосоциодуховного существа.

Иную классификацию потребностей человека предложил американский психолог А. Маслоу. По его мнению, всем людям свойственна некоторая иерархия базовых (основных) потребностей. Маслоу отделял первичные (врожденные) потребности от вторичных (благоприобретенных).

К первой группе Маслоу относил потребности:

а) физиологические (потребности в воспроизводстве рода, пище, дыхании, одежде, жилище, отдыхе и др.);

б) экзистенциальные (потребности в безопасности своего существования, комфорте, уверенности в завтрашнем дне, в гарантии занятости и т. д.)

Вторичные же потребности включают в себя:

а) социальные (потребности в социальных связях, общении, участии в совместной с другими людьми деятельности);

б) престижные (потребности в самоуважении, уважении со стороны других, достижении успеха, служебном росте и др.);

в) духовные (потребности в самовыражении).

Потребности каждого следующего уровня становятся, по Маслоу, насущными, когда удовлетворены предыдущие.

Потребности – основа деятельности людей, стимул к совершению тех или иных действий. Удовлетворение потребностей – важный компонент человеческого счастья.

Значительная доля потребностей (кроме биологических) формируется обществом и может быть реализована в обществе.

Каждому обществу соответствует определенный уровень потребностей и возможность их удовлетворить. Чем более развито общество, тем выше качество потребностей.

Кроме того, выделяют потребности подлинные (разумные) и мнимые (ложные). Первые способствуют развитию личности, вторые — деградации.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Интерес(от лат. interest — иметь значение) — целенаправленное отношение человека к определенным потребностям или осознанные потребности, имеющие для людей важное значение.

Интересы зависят от социального положения человека и являются побудительными стимулами в различных видах деятельности.

Интересы классифицируются по степени общности (индивидуальные, групповые, общественные); по направленности (экономические, политические, социальные, духовные); по степени осознанности и возможности осуществления (реальные и мнимые).

Следует отличать интерес от склонности. Интерес — направленность на предмет; склонность — направленность на определенную деятельность.

Способности — индивидуально-психологические особенности личности, условия выполнения успешной деятельности.Различают общие (интеллектуальные) и специальные способности (например, музыкальный слух и пр.). Способности нельзя свести просто к знаниям и умениям, т. к. они проявляются в том, насколько успешно (быстро и качественно) при прочих равных условиях человек осваивает ту или иную деятельность. Выделяют различные уровни развития способностей: задатки, способности, одаренность, талант, гениальность.Способности личности могут изменяться, развиваться, поэтому их можно рассматривать и как предпосылку, и как продукт деятельности. В этом состоит взаимосвязь способностей человека и деятельности.

Политическая система, ее структура.

Понятие и структура

Политическая система общества – сложная, разветвленная совокупность различных политических

· ценностей и коммуникаций.

2. Институциональная (организационная) подсистема включает в себя:

· государство (законодательную, исполнительную и судебную власть) – главный политический институт;

· политические партии, общественно-политические движения, группы давления (лоббисты);

· средства массовой информации

К политическим институтам (установлениям) также относятся институты президентства, выборов, гражданства и др. Такие институты как церковь и армия формально находятся вне политики, но оказывают на нее большое влияние.

Нормативная подсистема

· законы (конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы или кодексы, местный закон, подзаконные акты);

· документы политических партий и общественно-политических движений;

· политические принципы и традиции;

· Единство политики и морали (морализм; А. Руссо, Т. Джефферсон: «Искусство управления состоит в искусстве быть честным»)

· Политика и мораль автономны (аморализм; Н. Макиавелли: «В политике нет морали, а есть только интересы»)

· Политика может быть нравственной или безнравственной в зависимости от обстоятельств (имморализм; М.Вебер: «Политика — это сплав святого и дьявольского»; этика убеждений и этика ответственности).

Идеологическая подсистема

Политическая идеология – система идей, взглядов, концепций политической жизни, способов объяснения мира политики

5. Культурная подсистема охватывает политическую культуру и политическую психологию.

Политическая психология – совокупность представлений, чувств, эмоций, психологических стереотипов, отражающих непосредственное отношение людей к сложившейся политической системе общества, политическим институтам и процессам.

6. Коммуникативная подсистема – совокупность связей и взаимодействий между:

· подсистемами политической системы;

· сферами общественной жизни;

· политическими системами разных стран

Также отмечают вертикальную коммуникацию (с одной стороны, от государства к населению в форме законов, указов, сигналов, убеждения через СМИ и митинги; с другой стороны, от населения к государству в форме голосования, демонстраций, петиций, акций, политических анекдотов и др.)

7.Функции политической системы:

1. определение целей, задач, путей и программ развития общества;

2. мобилизация и организация деятельности общества по их выполнению;

3. согласование интересов государства, общества и отдельных групп, организаций и лиц;

4. разработка законов и правил;

5. контроль за их выполнением;

6. распределение материальных и духовных ресурсов;

7. формирование политического сознания, политическая социализация и политическая адаптация граждан;

8. обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности политического строя.

Источник

Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, направленность личности

Темперамент (от лат. temperamentum – соразмерность, надлежащее соотношение частей) – генетически детерминированная совокупность динамических особенностей психики (таких как скорость, темп, интенсивность психических процессов и состояний), которые имеют тенденцию оставаться постоянными в течение всей жизни и определяют эмоциональный настрой, способы мышления, поведения и деятельности человека.

Темперамент биологически определен и представляет собой конституционную предрасположенность реагировать определенным образом на раздражители. Темперамент, определяющий стилистические аспекты поведения человека, может быть идентифицирован в раннем детстве. Индивидуальные различия в чертах темперамента, таких как тревожность, экстраверсия / интроверсия, реактивность наблюдаются и у животных.

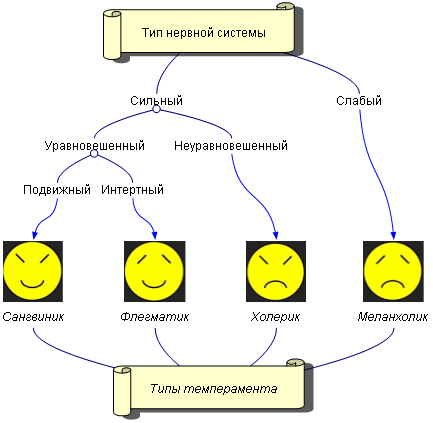

Типы темперамента и их взаимосвязи со свойствами нервной системы (силой, уравновешенностью, подвижностью), выделенные И. П. Павловым, представлены на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Теория темперамента И.П. Павлова

Свойства темперамента:

— сензитивность или чувствительность – способность ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители;

— активность – степень внутренней потребности, тенденция индивида к самовыражению и эффективному освоению внешней действительности;

— реактивность – степень интенсивности ответной реакции на внешние и внутренние стимулы; проявляется в темпе, силе и форме реакции;

— темп психических реакций – скорость (быстрота) протекания психических реакций и психических процессов;

— пластичность – способность гибко, легко адаптироваться к новым внешним условиям;

— ригидность – инертность, медлительность в адаптации к новым внешним условиям;

— эмоциональная возбудимость – время реакции на раздражители, сила воздействия, необходимого для возникновения эмоций и скорость их возникновения;

— экстраверсия – преимущественная направленность на внешний мир, ориентация на социальные отношения;

— интроверсия – направленность на внутренний мир, ориентация на рефлексию, переживания, чувства; проявляется в замкнутости, некоммуникабельности, склонности к углубленному самоанализу.

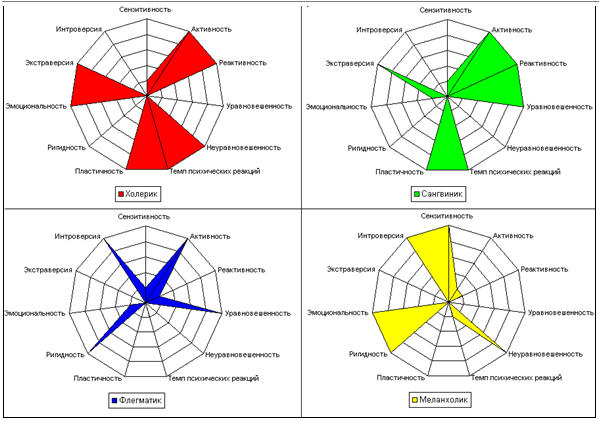

На рис. 6.3 отображены значения свойств темперамента у представителей различных типов темперамента по трехбалльной шкале: высокий уровень, низкий уровень, отсутствует.

Рис. 6.3. Свойства четырех типов темперамента

Характер (от греч. черта, признак, особенность) – это:

— иерархическая совокупность устойчивых индивидуально-психологических особенностей личности (черт характера), которые формируются в процессе жизнедеятельности и обусловливает типичные для человека способы поведения, деятельности и общения;

— «совокупность индивидуальных, устойчивых стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля мышления, сложившихся в процессе социализации, и зафиксированная в привычках и манерах, в системе взаимоотношений с окружающими».

Акцентуация характера (англ. character accentuation, от лат. accentus – ударение) – яркое доминирование некоторых черт характера (или их сочетаний) на другими, находящееся в пределах нормы психического здоровья.

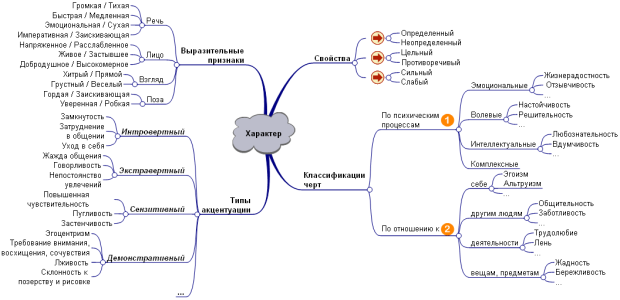

На рис. 6.4 показаны свойства и выразительные внешние признаки, отражающие характер личности, приведены две классификации черт характера, а также некоторые распространенные акцентуации характера, не являющие клинической патологией.

Рис. 6.4. Свойства, выразительные признаки, черты и акцентуации характера

Свойства характера:

— определенный – характер с наличием одной или нескольких выраженных доминирующих черт;

— неопределенный – характер, в котором доминирующие черты отсутствуют или выражены очень слабо;

— цельный – характер, в котором отсутствуют противоречия между отдельными чертами;

— противоречивый – характер, отдельные черты которого не согласованны и конфликтуют между собой;

— сильный – характер с высоким уровнем развития волевых черт;

— слабый – характер с низким уровнем развития волевых черт.

Способности (англ. aptitude, abilities, capabilities) – это:

— «индивидуально-психологические особенности личности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности»;

— «свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и своеобразии освоения и реализации деятельности».

Способности могут быть физическими или ментальными, они являются составной частью компетентности в выполнении определенного вида работы на определенном уровне.

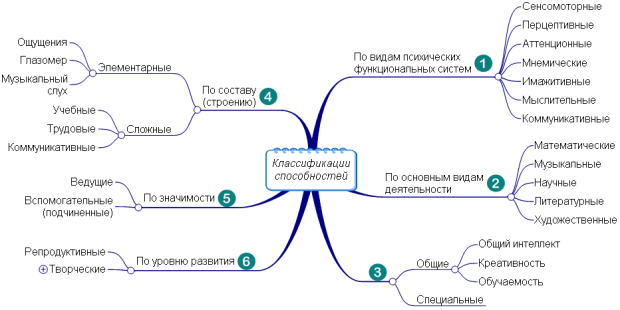

На рис. 6.5 представлены классификации способностей личности по шести основаниям.

Рис. 6.5. Классификации способностей

Общие способности в норме имеются у большинства людей данной возрастной категории и в той или иной мере задействованы во всех видах деятельности. Специальные способности не являются широко распространенными, они обнаруживаются в отдельных специальных областях деятельности, позволяя достичь высоких результатов.

Способности имеют свои сензитивные периоды развития – ограниченные промежутки времени (возрастные интервалы), в течение которых организм наиболее чувствителен к специфическим влияниям, это оптимальные периоды для эффективного развития психических функций.

Факторы, определяющие развитие способностей:

Показатели наличия способностей у человека:

— склонность к занятиям данной деятельностью;

— скорость продвижения в овладении способов и приемов деятельности;

— уровень достижений (качественный, количественный);

Рис. 6.6. Уровни развития способностей

Задатки (англ. inclinations) – врожденные анатомо-физиологические особенности человека (типологические свойства нервной системы, особенности строения сенсорных систем, а также отдельных зон коры больших полушарий головного мозга), составляющие основу формирования и развития тех или иных способностей. Задатки многозначны, неспецифичны к конкретным содержанию и формам деятельности; на основе одних и тех же задатков могут сформироваться и развиться различные способности.

Склонность (англ. disposition) – позитивное, внутренне мотивированное отношение, естественная предрасположенность, интерес, влечение к какому-либо виду деятельности.

Общая одаренность (англ. general aptitude, general giftedness) – синоним общих способностей, определяющих возможность достижения человеком более высоких (по сравнению с условным средним уровнем) результатов в некотором диапазоне деятельностей; является основой развития специальных способностей.

Выделяют следующие виды одаренности:

— по особенностям возрастного развития – ранняя / поздняя;

— по форме проявления – явная / скрытая,

— по степени сформированности одаренности – актуальная / потенциальная.

Талант (англ. talent) – высокий уровень развития способностей и их сочетаний (чаще – специальных), проявляющийся в творческих видах деятельности и обеспечивающих достижение выдающихся результатов в определенной деятельности.

Гениальность (от лат. genius – дух) – высочайшая степень одаренности личности, воплощающаяся в творчестве, которое имеет историческую значимость для жизни всего общества.

Направленность личности – термин отечественных психологов, обозначающий индивидуальную систему устойчивых побуждений (мотивов) человека, которая складывается в процессе формирования и развития личности и определяет его избирательность отношений и активность. Направленность личности характеризуется следующими качествами: уровнем, широтой, интенсивностью, устойчивостью и действенностью.

Мотив (от лат. moveo – двигаю; англ. incentive) – это:

— материальный или идеальный «предмет», а также психический образ данного предмета, вызывающий и направляющий деятельность для удовлетворения определенных потребностей субъекта (внешний мотив);

— «внутренняя, устойчивая психологическая причина поведения» человека, побуждающая к деятельности и придающая ей осмысленность (внутренний мотив).

Мотивация (англ. motivation) – процесс образования, формирования мотивов, а также «движущая сила», характеристика процесса, который вызывает, стимулирует, управляет и поддерживает на определенном уровне ориентированную на цель поведенческуюактивность.

Мотивы формируются из потребностей, являющихся источниками активности человека.

Потребность (англ. needs) – «состояние живого организма, нуждающегося для своего существования в чем-то, находящемся за пределами его самого и называющегося предметом потребности». Неопредмеченная потребность побуждает и направляет поисковую активность, направленную на идентификацию предмета потребности. Опредмеченная потребность становится мотивом.

Деятельность побуждается сложным сочетанием мотивов, из которых некоторые мотивы являются ведущими, выполняющими функции смыслообразования, и подчиненные (мотивы-стимулы), которые реализуют стимулирующие функции.

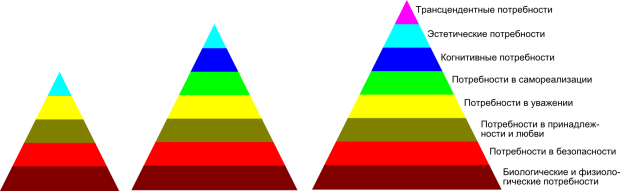

На рис. 6.7 слева направо представлены:

— оригинальная версия иерархической модели потребностей человека, разработанная и опубликованная А. Маслоу в 1954 году (пятиуровневая модель);

— адаптация иерархии А. Маслоу 1970-х гг., в которую дополнительно введены два уровня потребностей – когнитивные и эстетические;

— адаптация иерархии А. Маслоу 1990-х гг., в которую добавлен восьмой уровень – трансцендентные потребности.

Рис. 6.7. Иерархическая система потребностей

Уровни потребностей человека:

1. Биологические и физиологические потребности – базовые потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания организма; это потребности в воздухе, пище, воде, сне, сексе, жилье и т.д.;

2. Потребности в безопасности – выступают на первый план после удовлетворения потребностей первого уровня; это потребности защиты в критических ситуациях, безопасности, порядка, закона, стабильности;

3. Потребности в принадлежности и любви – после удовлетворения потребностей первого и второго уровня, у человека ведущими становятся социальные потребности; это потребности в семье, любви, отношениях с другими людьми;

4. Потребности в уважении – достижение независимости, некоторого статуса, успеха, признания;

5. Когнитивные потребности – на этом уровне развития потребностей человек чувствует необходимость расширения границ своего познания окружающей действительности и преследует цели увеличения своих знаний о мире и получения нового опыта; это потребности в новых знаниях и смыслах;

6. Эстетические потребности – на данном уровне развития потребностей у человека возникает тяга к обновлению себя как личности посредством приобщения к красоте, природе, искусству, музыке и другим эстетически красивым вещам, которые может предложить мир; это приводит к развитию чувства прекрасного, близости и единения с природой, гармонии;

7. Потребности в самореализации (в русскоязычной литературе используется перевод как «потребности в самоактуализации») – потребности в реализации личностного потенциала, самореализации, поиск точек личного роста;

8. Трансцендентные потребности – достигнув самореализации, у человека возникает желание помочь самореализации других; поступая таким образом, личность выходит за границы сознания обычного человека и начинает воспринимать окружающий на мир на другом уровне бытия.

Источник