- Как снова начать чувствовать эмоции?

- Признаки отсутствия эмоций

- Как вернуть себе эмоции

- Путь к выходу из эмоциональной ямы

- Этап первый. Обращаемся к специалисту

- Этап второй. Налаживаем распорядок дня и режимa

- Этап третий. Знакомство с собой

- Что в итоге?

- Синдром деперсонализации — дереализации — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома деперсонализации — дереализации

- Патогенез синдрома деперсонализации — дереализации

- Классификация и стадии развития синдрома деперсонализации — дереализации

- Осложнения синдрома деперсонализации — дереализации

- Диагностика синдрома деперсонализации — дереализации

- Лечение синдрома деперсонализации — дереализации

- Прогноз. Профилактика

Как снова начать чувствовать эмоции?

Помните, как было в детстве? Эмоции и чувства были включены на полную катушку, радость казалась зашкаливающей, горе — безутешным. Столько всего важного существовало в жизни: погода, велосипед, лучший друг, ящерицы в траве, яблоки на дереве. Большинство людей именно в детстве проживали жизнь наиболее полно, чувствовали эмоции, радовались каждому дню.

А теперь взглянем на нынешний момент. Апатия, усталость, недосып — к сожалению, это постоянные спутники современного человека. Так что ответ на вопрос, почему человек перестаёт испытывать эмоции, — стресс. Он может быть как хроническим, то есть накопившимся, так и событийным, разовым, когда случается какое-то масштабное потрясение в жизни человека (смерть близкого, потеря работы, болезнь и т.д.). А вот что делать, если не чувствуешь никаких эмоций, сейчас постараемся разобраться.

Признаки отсутствия эмоций

Чтобы понять, как снова начать чувствовать эмоции, нужно, прежде всего, осознать, что вы их не испытываете. Звучит, конечно, забавно, но на деле множество людей настолько привыкают жить в сером мире без каких-либо чувств, что и не помнят, каково это — радоваться, грустить, гневаться, удивляться и бояться. Пропадают не только позитивные эмоции, но и негативные, которые, однако, тоже важны для полноценного функционирования нашей нервной системы.

Итак, вы перестали чувствовать эмоции, если:

- жизнь не приносит вам радости, каждый день для вас скучен;

- вы выполняете все действия автоматически;

- вы не понимаете, чего хотите, не знаете, что могло бы принести вам удовольствие;

- вы глушите недовольство жизнью вредными привычками (перееданием, алкоголем, сигаретами и т.д.);

- вам тяжело избавиться от навязчивых мыслей и состояний.

Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что у вас отключено восприятие собственных чувств. Вы находитесь в низкоэнергетическом состоянии, возможно, у вас даже депрессия. К счастью, это не приговор. Не чувствовать эмоций и чувств после стресса и во время хронического затянувшегося стресса — это нормально. Но выбираться из такого состояния нужно как можно скорее.

Как вернуть себе эмоции

Итак, что делать, если вы перестали чувствовать эмоции? Сперва нужно понять, какой именно способ отключения эмоций избрала ваша психика. Дело в том, что человеческая психика — структура сложная и мудрая, поэтому при переизбытке негативных чувств может разными способами отключать неприятные (а вместе с ними и приятные) ощущения, чтобы не произошло перегрузки, и вы могли бы хоть как-то функционировать и выживать, пусть и безрадостно.

Есть два самых распространенных варианта, при которых вы прекращаете чувствовать эмоции:

1. Эмоциональное выгорание. Это словосочетание уже многим знакомо и означает, что на протяжение долгого времени ваша нервная система подвергалась перегрузкам. Да-да, это последствия того самого хронического стресса, который медленно, но верно ведет к вялотекущей депрессии. «Не чувствую эмоций», — говорит человек, который слишком устал жить и делать дела. В этом состоянии обычно всё приходится делать через «не могу», поскольку разумом вы ещё понимаете, зачем вам ходить на работу, заниматься спортом, встречаться с друзьями и прокачиваться в каком-либо деле, а вот сил становится всё меньше и меньше.

2. Состояние аффекта после сильного стресса. Иногда жизнь бывает жестока, никто из нас не готов к потере близкого, банкротству, утрате чего-то важного. Когда происходит что-то подобное, психика экстренно обрубает возможность чувствовать эмоции и переходит в энергосберегающий режим. В таких случаях, если личность не слишком закалена трудностями, человек может не видеть смысла своего существования. И если при эмоциональном выгорании можно плыть по жизни без желания, но всё-таки выполнять необходимый минимум действий для выживания, то здесь уже можно говорить о тяжелой клинической депрессии. Человек начинает целыми днями лежать в кровати, или играть в компьютерные игры, или даже проводить все дни за бутылкой, ничуть не заботясь ни о своём пропитании, ни о здоровье, ни о своих близких.

Путь к выходу из эмоциональной ямы

Этап первый. Обращаемся к специалисту

Если вы уже в плохом низкоэнергетическом состоянии, значит, вам необходима помощь профессионала, а может медикаментозные «костыли» для вашей психики. Так что лучше всего записаться на сеанс к психологу или даже психотерапевту, который даст необходимые рекомендации. Да что уж там, даже просто выговориться, а, если повезёт, и наконец-то расплакаться на приёме — уже огромное облегчение.

Этап второй. Налаживаем распорядок дня и режимa

Многие люди пренебрегают правильным питанием, не отдыхают столько, сколько нужно, заставляя свой организм работать на износ. Но ведь люди — не роботы, и наши тела требуют определенной заботы: питательных веществ, качественного сна, закаливания.

Чтобы начать чувствовать эмоции, питайтесь правильно: постарайтесь, чтобы ваше меню стало сбалансированным и разнообразным. На вашем столе должны быть мясные и рыбные блюда, овощи, фрукты, молочные и кисломолочные продукты, орехи и сухофрукты. И поменьше быстрых углеводов — они дают лишь временный подъем энергии, а когда та резко спадает, вам становится еще хуже.

Займитесь спортом. Да, несмотря на отсутствие сил. Если получится перебороть себя в этом вопросе, вы и волю прокачаете, и позитивные изменения во внешности получите, и здоровье подтянете. Куда не глянь — сплошная польза. Но главное, спустя какое-то время вы действительно втянетесь и начнёте получать от занятий настоящий кайф.

Высыпайтесь. Давайте вашему организму достаточное количество сна, не проводите полночи в интернете в тщетных попытках сбежать от реальности. Решите, во сколько вы будете ложиться спать и вставать, и придерживайтесь этого режима. Уже через пару недель вы заметите, насколько лучше себя чувствуете.

Этап третий. Знакомство с собой

Если с помощью первых двух этапов мы снимали стресс, то теперь настало время заново познакомиться со своими эмоциями. Так что первое, что вы должны сделать — разрешить себе чувствовать. Можете даже нарисовать плакат-манифест «Я разрешаю себе чувствовать».

Второе — заведите дневник эмоций, в котором течение дня отмечайте свои реакции на те или иные ситуации. Каждую неделю просматривайте свои прошлые записи и отмечайте расширение своего эмоционального диапазона.

Третье — хотя бы раз в неделю радуйте себя новыми впечатлениями, занятиями, которые рвут привычный шаблон дом-работа-дом. Любите искусство? Сходите в музей. Интересны танцы? Посетите вводное занятие танцевальной студии. Придумайте и напишите себе план на месяц, которому вы будете следовать, если вдруг не будет вдохновения.

Что в итоге?

Если не пренебрегать ни одним из этапов, вы не только благополучно выйдете из состояния стресса, но и снова ощутите полноту жизни. Только так, в комплексе, можно вернуть себе способность испытывать эмоции и сделать так, чтобы мир снова заиграл привычными красками, радующими душу.

Источник

Синдром деперсонализации — дереализации — симптомы и лечение

Что такое синдром деперсонализации — дереализации? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Егорова Ю. О., психотерапевта со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром дереализации-деперсонализации — это психическое расстройство, при котором человек ощущает, будто его тело, окружение и психическая деятельность изменились настолько, что кажутся нереальными, отдалёнными или автоматическими [3] . В Международной классификации болезней расстройство идёт под кодом F48.1.

Синдром дереализации-деперсонализации относится к диссоциативным расстройствам. Для таких расстройств характерно нарушение интегрированных функций сознания: эмоций, восприятия, мышления, памяти, контроля над движениями. Это приводит к тому, что единство ощущения собственного «Я» нарушается и фрагментируется. Люди, переживающие деперсонализацию, чувствуют отчуждённость, обособленность или разъединённость от своего собственного существования [8] .

В то время как деперсонализация предполагает отрешённость от самого себя, люди с дереализацией чувствуют себя оторванными от окружения, как будто мир вокруг них в тумане, похож на сон или визуально искажён (что нельзя приравнивать к галлюцинациям). Люди с дереализацией обычно описывают чувство, как будто время «проходит» мимо них, и они не находятся “здесь и сейчас”. Эти переживания могут вызвать сильные чувства тревоги и обречённости [8] .

Эпизоды деперсонализации и дереализации могут длиться часами, днями, неделями или даже месяцами. У некоторых людей симптомы приобретают хронический характер, что проявляется периодами усиления или уменьшения их интенсивности [9] .

В своей изолированной форме синдром дереализации-деперсонализации встречается редко. Наиболее часто данное расстройство диагностируется в рамках депрессии, биполярного аффективного расстройства, генерализованного тревожного расстройства, посттравматического расстройства и обсессивно-компульсивного расстройства. Гораздо реже — при шизофрении или шизоаффективном расстройстве. Люди с такими расстройствами личности, как шизоидное расстройство личности, шизотипическое расстройство личности и пограничное расстройство личности также имеют высокие риски развития синдрома дереализации-деперсонализации [2] [6] .

По данным эпидемиологических исследований, распространённость синдрома дереализации-деперсонализации составляет от 0,8 % до 1,9 % [4] . Симптомы данного расстройства эпизодически встречаются у одной трети людей при усталости, сенсорной депривации, употреблении психоактивных веществ (ПАВ) или при засыпании и просыпании.

Развитие синдрома дереализации-деперсонализации обычно происходит в подростковом возрасте, хотя некоторые пациенты сообщают о наличии деперсонализации с раннего детства [4] [10] .

Синдром дереализации-деперсонализации тесно связан с сильнейшей, запредельной, непереносимой для психики тревогой и является по сути защитной реакцией психики на неё [2] . Синдром в значительной степени связан с межличностной травмой, такой как жестокое обращение в детстве.

Исследования говорят о том, что при синдроме чрезмерно активируются центры головного мозга, участвующие в эмоциональных процессах и ответе на стресс [7] [8] [11] .

Симптомы синдрома деперсонализации — дереализации

В самом широком смысле симптомы деперсонализации включают в себя:

- ощущение изменённого мировосприятия. Человек будто бы является внешним наблюдателем своих мыслей, чувств, тела или его частей;

- тело, ноги или руки кажутся искаженными, увеличенными или уменьшенными;

- ощущение изменения собственного веса;

- притупление чувств или реакций на окружающий мир вплоть до потери высших эмоций — утраты чувств любви, сострадания и долга (болезненная психическая анестезия);

- ощущение, что воспоминания лишены эмоций либо же являются ложными.

Симптомы дереализации включают в себя:

- чувство отчуждённости по отношению к своему окружению, мир воспринимается искажённым, размытым, бесцветным, двумерным или искусственным;

- чувство эмоциональной разобщённости с теми, кто дорог (как будто вас отделяет стеклянная стена);

- искажение в восприятии времени (недавние события кажутся далёким прошлым);

- искажения расстояния, а также размеров и формы объектов.

Нередко к явлениям дереализации также относят феномены deja vu (“уже виденное”): ощущение, что происходящая ситуация уже происходила в прошлом; jamais vu (“никогда не виденное”) — ощущение, что хорошо знакомая ситуация, происходящая в данный момент, никогда прежде не переживалась [1] .

Начало синдрома дереализации–деперсонализации может быть острым или постепенным. При остром начале некоторые люди помнят точное время и место своего первого опыта деперсонализации или дереализации. Постепенное начало, в свою очередь, может простираться настолько долго, что пациентам бывает трудно вспомнить самый первый эпизод [4] .

Несмотря на то, что синдром дереализации–деперсонализациии сопровождается значительным искажением или изменением субъективного восприятия реальности, он не связан с психозом. Пациенты с данным синдромом сохраняют способность отличать собственные «неправильные» внутренние ощущения и объективную реальность окружающего мира, сохраняют критическое восприятие себя [3] .

Феномены дереализации и деперсонализации могут встречаться и у психически здоровых людей при сенсорной депривации или усталости. Однако поставить диагноз можно только тогда, когда эти чувства ярко выражены, склонны к повторению и мешают ежедневному функционированию [2] .

Патогенез синдрома деперсонализации — дереализации

Сильный стресс, тяжёлое депрессивное расстройство, паническое расстройство, а также приём галлюциногенов — самые частые факторы риска для развития заболевания. Детская межличностная травма (в частности, эмоциональное насилие) — также значимый фактор риска.

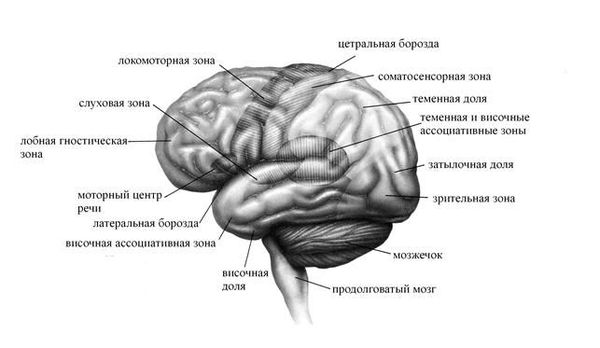

О нейробиологии синдрома дереализации-деперсонализации известно немного. Однако есть свидетельства, что аномальная активность префронтальной коры может подавлять нейронные сети, которые участвуют в эмоциональных процессах. С помощью методов нейровизуализации были выявлены функциональные нарушения в зрительной, слуховой и соматосенсорной коре головного мозга (отвечающей за осязание, ощущение температуры и положения тела в пространстве), а также в областях, ответственных за интегрированную схему тела [11] .

Исследования пациентов с синдромом дереализации–деперсонализации, где им показывали эмоционально-агрессивные сцены, продемонстрировали пониженную активацию нейронов в миндалевидном теле — области мозга, связанной с эмоциями [11] .

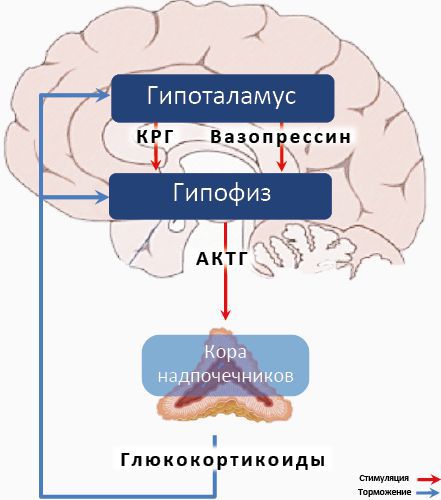

Синдром дереализации–деперсонализации может быть также связан с дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси — важнейшей системы нашего организма, участвующей в стрессовых реакциях. Пациенты с данным синдромом демонстрируют аномально повышенные уровни кортизола, который является одним из важнейших показателей хронического стресса и аффективных расстройств [8] .

Описано также множество случаев, когда симптомы дереализации и деперсонализации встречались у пациентов, страдающих такими неврологическими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, нейроборрелиоз (болезнь Лайма), что также указывает на биологическую природу данных феноменов [4] .

Классификация и стадии развития синдрома деперсонализации — дереализации

В классической психопатологии центральным термином является только деперсонализация.

Деперсонализация подразделяется на:

- аутопсихическую (нарушение восприятия своего “Я”);

- аллопсихическую или дереализацию (нарушение восприятия внешнего мира);

- соматопсихическую (нарушение восприятия своего тела и его функций) [1] .

Синдром дереализации–деперсонализации в клинической практике также подразделяют на первичный и вторичный, т.е. развивающийся на фоне другого психического расстройства (депрессии, биполярного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и др.) [12] . Однако несмотря простоту классификации, определить, что первично, а что вторично, представляется довольно трудным, т. к. дереализация-деперсонализация очень часто выставляется как сопутствующий синдром. Поэтому в большинстве случаев приоритет решено отдавать другим “основным” психическим расстройствам [3] .

Осложнения синдрома деперсонализации — дереализации

К относительно лёгким осложнениям синдрома дереализации-деперсонализации можно отнести функциональный нейрокогнитивный дефицит — трудности фокусировки внимания на задачах или при запоминании информации, что в некоторых случаях влияет на работоспособность и продуктивность.

К осложнениям также можно отнести проблемы во взаимоотношениях с семьей и друзьями, а также чувство безнадёжности из-за невозможности справиться с данным недугом [6] .

Более тяжело пациентами переносится развитие сопутствующих расстройств настроения (депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство) или тревожных расстройств (генерализованное тревожное расстройство, агорафобия, социальное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство).

Дереализация или деперсонализация при депрессии могут быть клиническим показателем того, что депрессия будет устойчива к стандартному лечению (медикаменты и психотерапия).

Важно также отметить, что деперсонализация и дереализация, в рамках какого бы расстройства они не возникали, сопровождаются более высоким риском суицида и злоупотребления психоактивными веществами [2] .

Диагностика синдрома деперсонализации — дереализации

В настоящее время, к сожалению, не существует лабораторного теста, который бы использовался для диагностики деперсонализации–дереализации. Для постановки диагноза синдром дереализации-деперсонализации (F48.1 по МКБ-10) необходимо, чтобы в клинической картине пациента присутствовал хотя бы один из двух следующих критериев [3] :

1. Деперсонализация: пациент жалуется, что отдалился или находится «на самом деле не здесь». Например, больной может жаловаться, что его чувства или ощущение внутренней жизни отделены, чужды им, не их собственные или потеряны, или ощущение, что их эмоции или движения принадлежат кому-то ещё, или они чувствуют себя, как играющие на сцене.

2. Дереализация: больной жалуется на чувство нереальности. Например, могут быть жалобы, что окружение или определённые объекты выглядят незнакомыми, изменёнными, плоскими, бесцветными, безжизненными, неинтересными или похожи на сцену, где каждый играет.

При этом необходимо, чтобы пациент сохранял понимание того, что эти изменения происходят внутри него самого и являются болезненными, а не навязаны извне другими людьми или силами.

Некоторые медицинские и психиатрические состояния имитируют симптомы синдрома дереализации-деперсонализации. Клиницисты должны исключить следующее заболевания, чтобы установить точный диагноз:

- паническое расстройство;

- височная эпилепсия;

- острое стрессовое расстройство;

- шизофрения;

- мигрень;

- наркозависимость;

- опухоли мозга.

В случае наличия синдрома дереализации-деперсонализациии при шизофрении, обсессивно-компульсивном расстройстве, фобических или депрессивных расстройствах врачам следует считать эти расстройства основными при выстраивании схемы лечения.

Лечение синдрома деперсонализации — дереализации

Синдром дереализации-деперсонализации весьма трудно поддаётся терапии. Тем не менее современные клинические исследования продемонстрировали эффективность антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), в первую очередь пароксетина, в комбинации со стабилизатором настроения ламотриджином [13] .

Пароксетин в комбинации с налоксоном (антагонистом опиоидных рецепторов) показывает скромную эффективность в лечении деперсонализации, связанной с посттравматическим стрессовым расстройством и пограничным расстройством личности [5] .

Некоторой эффективностью также обладают когнитивно-поведенческая психотерапия, а также диалектическая поведенческая психотерапия [13] .

К немедикаментозным факторам, способным уменьшать симптомы дереализации и деперсонализации, относят социальную активность (комфортное взаимодействие с другими людьми), интенсивную физическую или эмоциональную стимуляцию и релаксацию, а также отвлечение себя (например, путём увлечённого разговора или просмотра интересного фильма) [8] .

Прогноз. Профилактика

Большинство пациентов с синдромом дереализации-деперсонализации возвращаются в состояние ремиссии на фоне медикаментозной терапии и психотерапии. Полное выздоровление возможно в тех случаях, когда синдром является результатом временных стрессов или излечимых психических расстройств. В других случаях (например, при органических изменениях в мозге) синдром дереализации–деперсонализации может протекать хронически [13] .

Даже постоянные или повторяющиеся симптомы деперсонализации или дереализации могут вызвать лишь минимальные нарушения. Важно, чтобы пациент старался отвлечься от субъективного ощущения симптомов и фокусировался на других мыслях или действиях. Однако некоторые пациенты становятся инвалидами из-за хронических проявлений дереализации, тревоги или депрессии. Употребление алкоголя и хроническая усталость являются главными факторами, ухудшающими симптомы дереализации и деперсонализации [2] [6] .

Советы пациентам с дереализацией-деперсонализаций:

- систематическое наблюдение у лечащего психиатра, приём прописанной психофармакотерапии;

- когнитивно-поведенческая психотерапия, семейная психотерапия;

- соблюдение режима сна-бодрствования, наличие полноценного отдыха;

- исключение алкоголя и других ПАВ;

- лечение других сопутствующих заболеваний (например, депрессии).

Источник