- Потеря чувства языка при эфферентной моторной афазии

- Эфферентная моторная афазия

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Осложнения

- Диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение эфферентной моторной афазии

- Прогноз и профилактика

- Афазия: симптомы, виды, диагностика и лечение

- Особенности афазии

- Причины афазии

- Основная симптоматика

- Классификация афазии

- Динамическая афазия

- Акустико-гностическая афазия

- Акустико-мнестическая афазия

- Амнестико-семантическая афазия

- Эфферентная моторная афазия

- Афферентная моторная афазия

- Основные методы диагностики

Потеря чувства языка при эфферентной моторной афазии

При выраженной динамической афазии, как и при эфферентной моторной афазии, обнаруживается нарушение чувства языка, возникают затруднения в понимании сложных фраз, особенно инвертированных, требующих для своего понимания перестановки элементов предложения.

Эти трудности в понимании сложных высказываний связаны с недостаточной активностью больных, инертной фиксацией их внимания на значении отдельных элементов с нарушением понимания грамматических средств языка.

При динамической афазии чтение и письмо остаются сохранными и служат задаче восстановления плана высказывания.

Элементарный счет при динамической афазии остается сохранным даже при грубом распаде экспрессивной речи. Однако при этой форме афазии резко нарушается решение арифметических задач, требующих для своего осуществления построения плана действий (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, 1966).

Нередко встречаются больные с так называемыми «комплексными» афазиями: афферентно-эфферентной, эфферентной с динамическим компонентом, сенсомоторной афазией и т. п., обусловленными тем, что при травме или нарушении мозгового кровообращения страдают рядом лежащие речевые зоны или имеется несколько очагов поражения. При «комплексных» афазиях прежде всего следует преодолевать расстройства более низкого уровня, например апраксию артикуляционного аппарата и нарушением фонематического слуха до преодоления симптомов эфферентной моторной афазии или акустико-мнестической афазии и т. п.

При поражении первого «функционального блока» (подкорковых отделов мозга, выполняющих функции тонуса и бодрствования коры головного мозга) возникают нарушения внимания, памяти, клятеринг (заикоподобное спотыкание в процессе речи) и недолговременные псевдоафазические речевые расстройства по типу эфферентной моторной и акустикомнестической афазий, что объясняется снижением активации заднелобных и височных отделов мозга. Особенностью этих речевых расстройств является их флуктуативность или «зыбкость»: в течение одного и того же занятия эти речевые нарушения то возникают, то исчезают, а также сохранность чтения и письма.

Источник

Эфферентная моторная афазия

Эфферентная моторная афазия — это нарушение двигательного звена речи, обусловленное повреждением премоторной зоны церебральной коры. Основу клинической картины составляет затруднение перехода между артикуляционными позами, инертность речевых процессов, диспросодия, наличие персевераций, повторов, вторичное расстройство письменной речи. Эфферентная моторная афазия диагностируется путём невролого-логопедического обследования, церебральной МРТ, при необходимости проводится люмбальная пункция, производится оценка церебрального кровообращения. Логопедическая коррекция сочетается с медикаментозным лечением, осуществляется на фоне этиопатогенетической терапии причинной патологии.

МКБ-10

Общие сведения

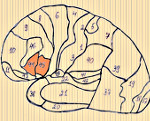

В 1861 году парижский хирург Поль Брока открыл расположенный в нижней лобной извилине левого полушария моторный речевой центр, получившей в дальнейшем название центр Брока. Указанная зона церебральной коры является двигательным (моторным) центром речи, управляющим артикуляционными органами. При её поражении возникает эфферентная моторная афазия, подробно описанная основателем нейропсихологии профессором А. Р. Лурия.

Наиболее часто патология наблюдается после перенесённого инсульта в бассейне левой среднемозговой артерии. Пик заболеваемости приходится на возраст 55-65 лет. Специалисты в области клинической неврологии отмечают, что практически у 50% больных возникает сочетанная эфферентная и афферентная моторная афазия.

Причины

В основе заболевания лежит нарушение кинетической программы реализации высказывания, связанное с органическим поражением центра Брока (44, 45 поле по Бродману). Этиофакторы, приводящие к повреждению и дисфункции премоторной коры, весьма многочисленны. Основными из них являются:

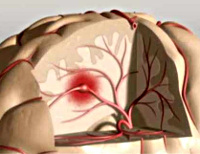

- Расстройства мозгового кровообращения. Острое или хроническое нарушение кровотока (тромбоэмболия, атеросклероз, спазм) в передней ветви среднемозговой артерии слева приводит к гипоксическому поражению церебральных тканей речевого центра. Геморрагический инсульт в области прецентральной извилины обуславливает пропитывание кровью и сдавление коры зоны Брока.

- Инфекционно-воспалительные заболевания.Энцефалит, менингоэнцефалит, абсцесс головного мозга с локализацией воспалительных изменений в центре Брока потенцируют его дисфункцию. Медленные инфекции ЦНС характеризуются активацией воспаления после многолетнего латентного периода.

- Черепно-мозговые травмы. Возможно непосредственное разрушение участка коры в момент травмы. Вторичное повреждение при ушибе головного мозга, субарахноидальном кровоизлиянии, посттравматической гематоме связано с отёком и компрессией церебральных структур.

- Опухоли головного мозга. Злокачественные неоплазии инфильтративно прорастают и разрушают ткани, доброкачественные — сдавливают их по мере своего роста. Компрессия речевого центра возможна при опухолевом поражении расположенных над ним церебральных оболочек.

- Эпилепсия. Наличие эпилептогенного фокуса вблизи центра Брока способно вызывать его дисфункциональные изменения. Неадекватная биоэлектрическая активность провоцирует сбои в функционировании самого центра и нервных путей, связывающих его с другими структурами.

- Дегенеративные процессы. Рассеянный склероз, РЭМ сопровождаются демиелинизацией нервных волокон. Отсутствие миелиновой оболочки нарушает функционирование эфферентных и афферентных связей моторного речевого центра.

Патогенез

Центру Брока принадлежит ведущая роль в формировании сложной мышечной активности, необходимой для согласованной работы речедвигательных органов (губ, щёк, челюстей, языка, глотки). Его поражение приводит к нарушению эфферентной импульсации, обеспечивающей своевременную денервацию предыдущего и иннервацию последующего речевого акта. Возникает расстройство орально-артикуляционного праксиса, отличительной особенностью которого выступает затруднение перехода от одной артикуляционной позы к другой.

Следствием затруднённого перехода между артикулемами являются непроизвольные повторы слов, отдельных слогов, перестановки, персеверации (навязчивые повторения отдельных слов, фраз). Распад навыка составления программы звуко-буквенного состава слова становится причиной нарушения письма (дисграфии), чтения (дислексии). Инертность распространяется на все речевые процессы, что приводит к потере «чувства языка» – плохому пониманию переносного и скрытого смыслового значения. Вторично нарушается слухоречевая память.

Классификация

Клиническая симптоматика речевого дефекта значительно варьируется в зависимости от выраженности нарушения. Соответственно различаются подходы и методы логопедической коррекции. С учетом особенностей речевой дисфункции эфферентная моторная афазия классифицируется на три степени тяжести:

- Легкая. Речь развёрнута, в ней присутствуют речевые штампы. Иногда наблюдается послоговое выговаривание слов. Сложности проговаривания выявляются при попытках повторения фраз за врачом и назывании предметов. Диалогическая речь стереотипна, недостаточно развёрнута.

- Среднетяжёлая. Спонтанная речь аграмматична, наблюдается телеграфный стиль. Высказывание имеет разорванный характер. Автоматизированная речь сохранена. При повторении и назывании возникают персеверации. В диалоге присутствуют эхолаличные ответы.

- Тяжёлая. Спонтанная речевая продукция отсутствует, попытка говорить оборачивается повторением фрагмента слова. Отмечается распад автоматизированной речевой функции, сложности понимания обращённой речи.

Симптомы

Синдром проявляется нарушением своевременной трансформации артикуляционных поз. Возникают многочисленные персеверации, повторы слов и слогов. Дефекты переключения, персеверации наблюдаются на фоне расстройств просодики речи — интонации, ударения, ритма речевого потока. Речь невыразительная, сопровождается ошибками в ударениях, носит скандированный характер. Нарушается конструкция фразы. У ряда пациентов преобладают существительные в именительном падеже и глаголы в инфинитиве, что обуславливает телеграфный тип высказываний.

Инертность протекания речевых процессов приводит к появлению длительных пауз. Расстройство регуляции выбора слов лежит в основе появления вербальных парафразий — применения искусственно созданных слов, искажающих смысл и грамматическое построение фразы. Повторение отдельных звуков полностью сохранено, затруднения выявляются при попытке повторить серию звуков, слог, слово. В ряде случаев грубая эфферентная афазия проявляется невозможностью слить в единый слог согласный и гласный звук. При лёгкой степени дефекта утрачивается лишь плавность артикуляционных переходов.

Эфферентная афазия сопровождается грубой дисграфией. В тяжёлых случаях пациент не может составить слово из набора букв, в более лёгких допускает персеверации, перестановку и пропуск букв, слогов. При грубой дислексии чтение имеет угадывающий характер, больной правильно раскладывает подписи под соответствующие картинки. При средней степени расстройства доступно чтение коротких предложений, но возникают затруднения с пониманием прочитанного. Лёгкая моторная афазия протекает без выраженных расстройств письма и чтения.

Понимание речи преимущественно сохранено, наблюдаются отдельные затруднения восприятия грамматически сложных высказываний, непонимание переносного смысла, многозначности слова, значения пословиц. Пациенты осознают свой речевой дефект, но самостоятельно не могут его преодолеть. В большинстве случаев афазия сочетается с правосторонним гемипарезом, более выраженным в верхней конечности и половине лица.

Осложнения

Эфферентная афазия лёгкой степени не приводит к выраженному ограничению коммуникативных способностей больного. Умеренная и грубая степень расстройства значительно снижают возможности вербального общения вплоть до полной невозможности выразить свои мысли, желания, переживания. Ситуацию усугубляет моторная недостаточность, ограничивающая двигательную активность пациента. В сложившихся условиях при отсутствии должной логопедической и психологической поддержки высока опасность развития депрессивного невроза, прочих невротических расстройств.

Диагностика

Диагностический поиск включает верификацию типа речевого расстройства, установление характера и объёма поражения мозговых тканей. Базовыми диагностическими мероприятиями являются неврологические и логопедические обследования. В перечень необходимых исследований входят:

- Консультация логопеда-афазиолога. Обнаруживает расстройство произносительной стороны речи (моторная афазия) с затруднением переключения артикуляционных поз, скандированность, телеграфизм, персеверации, повторы, аграмматизмы. При диагностике письменной речи определяется вторичная дислексия, дисграфия.

- Консультация невролога. Исследование неврологического статуса констатирует наличие центрального гемипареза и дисфункции лицевого нерва справа. Полученные данные свидетельствуют о расположении очага поражения в области моторной коры левого полушария.

- МРТ головного мозга. Позволяет установить морфологический субстрат заболевания. Визуализирует интракраниальные объёмные образования (неоплазию, гематому, кисту, абсцесс), зоны инсульта, воспалительные фокусы, демиелинизирующие процессы.

- Исследование церебральной гемодинамики. Помогает оценить характер и степень нарушений мозгового кровоснабжения. Проводится с использованием МР-ангиографии, дуплексного сканирования, УЗДГ церебральных сосудов.

- Анализ цереброспинальной жидкости. Ликвор получают путём люмбальной пункции при подозрении на инфекционно-воспалительный характер патологии. Анализ дает возможность выявить воспалительные изменения, выделить возбудителя.

Дифференциальная диагностика

Эфферентная моторная афазия дифференцируется от прочих речевых дисфункций. Длительные паузы, обусловленные инертностью речевых процессов, сходны с остановками при семантической афазии, связанными с амнестическими затруднениями поиска названия предмета. Однако семантика слова не нарушена.

В отличие от афферентного варианта эфферентная форма моторной афазии не сопровождается литеральными парафразиями в устной речи, звуковая структура слогов сохранена. От динамической моторная афазия отличается сохранностью грамматического построения фраз, от акустико-гностической — уменьшенной речевой продукцией.

Лечение эфферентной моторной афазии

Основу терапии составляет этиопатогенетическое лечение причинной патологии. При инсульте назначается общая и дифференцированная терапия сосудистыми, тромболитическими или гемостатическими средствами. При инфекционном поражении осуществляется соответствующая этиотропная терапия (антибактериальная, антимикотическая, противовирусная). Объёмные образования являются показанием к консультации нейрохирурга с решением вопроса об их радикальном удалении. Коррекция речевого дефекта производится в рамках реабилитационной терапии, включает две основные составляющие:

- Логопедические занятия. Общими задачами коррекции являются нормализация работы моторной программы высказывания с преодолением трудностей артикуляционного переключения, предупреждение аграмматизмов, восстановление звуко-буквенного анализа. Реабилитационная работа проводится поэтапно в соответствии с тяжестью речевого дефекта.

- Фармакотерапию. Направлена на скорейшее восстановление функции центра Брока путём улучшения метаболизма его нейронов. В комбинированном лечении применяются вазоактивные, нейропротекторные, витаминные, аминокислотные, ноотропные фармпрепараты. Немаловажное значение имеет адекватная психотерапевтическая поддержка пациента.

Прогноз и профилактика

При успешной терапии основного заболевания, упорных логопедических занятиях наблюдается постепенное восстановление речевой функции. Для преодоления дислексии, дисграфии требуются специальные дополнительные занятия. В случае дегенеративной патологии, опухолевого процесса прогноз сомнительный. Профилактические мероприятия сводятся к предупреждению церебральных поражений. Среди них можно выделить правильное питание, здоровый образ жизни, коррекцию артериальной гипертонии, предупреждение травматизма, токсических и канцерогенных воздействий, противоэпидемические мероприятия.

Источник

Афазия: симптомы, виды, диагностика и лечение

Афазия – это частичная или полная утрата уже сформировавшейся речи, которая вызвана локальным органическим поражением речевых зон головного мозга. Человек с данной патологией испытывает серьезные трудности в общении с другими людьми, у него нарушается восприятие окружающего мира. Пациентов с рецептивной афазией не способны понимать слова или распознавать слуховые, зрительные или тактильные символы. А у пациентов с экспрессивной афазией нарушается способность речеобразования при относительно сохраненном понимании и осмыслении речи. Существуют и другие типы афазии, которые могут в значительной степени перекрываться.

Особенности афазии

Понятие «афазии» в медицинской терминологии означает неврологическое заболевание, которое связано с расстройством когнитивных функций, таких как речь, письмо, память, ориентация во времени и пространстве, рисование, понимание и осознанность, а также внимание и праксис.

Основное проявление афазии – проблемы с пониманием речи и ее произношением. В некоторых случаях страдает восприятие визуальной информации.

Афазия развивается только тогда, когда у человека сформирована речь, т.е. данный диагноз ставится детям старше 3-4 лет.

Причины афазии

Чтобы понять причины возникновения афазии, нужно разобраться с тем, как работает речевой аппарат человека. Головной мозг синтезирует и воспринимает речь при помощи хорошо развитых речевых центров, которые находятся в коре больших полушарий.

Речевые центры называются по именам врачей, которые их открыли:

- Речевая зона Брока. Это моторный центр, который отвечает за формирование устной речи и моторную функцию.

- Речевой центр Вернике. Этот центр участвует в процессе усвоения и понимания письменной и устной речи.

Чаще всего к развитию афазии приводят следующие факторы:

- Черепно-мозговая травма. Травма может быть закрытой или открытой. В этом случае может быть затронут не только речевой центр, но и другие центры, в зависимости от силы удара и куда он был нанесен.

- Инфаркт мозга и геморрагический инсульт. В результате инфаркта мозга происходит ишемическое повреждение мозга. При остром нарушении мозгового кровообращения (геморрагическом инсульте) возникает нетравматическое внутримозговое кровоизлияние. К возможным факторам, которые могут привести к сосудистым и ишемическим поражениям, относится гипертония, атеросклероз и т.д. При этом у пациентов, которые перенесли геморрагический инсульт, чаще всего диагностируется тональный или смешанный афазический синдром; у больных с ишемическими нарушениями – моторная, тональная и сенсорная афазия.

- Онкология. В данном случае патология развивается при повреждении речевого центра опухолью.

- Операции, проведенные на головном мозге.

- Хронические прогрессирующие заболевания центральной нервной системы (болезни Пика, очаговые варианты болезни Альцгеймера).

- Энцефалит, менингит и другие инфекционно-воспалительные заболевания. Эти причины чаще всего приводят к появлению афазии у детей.

Основная симптоматика

В зависимости от локализации пораженных участков, симптомы могут быть менее или более интенсивными. Наличие того или иного симптома будет зависеть и от вида афазии, который диагностирован у человека.

К основным симптомам афазии относятся:

- Пропуск отдельных слов, фраз, замена букв.

- У человека замедляется речь, появляются достаточно длинные паузы между предложениями. В других случаях речь может быть, напротив, очень быстрой и сбивчивой.

- Грамматические и синтаксические ошибки в речи.

- Человек может не помнить название объекта или предмета, при этом он будет знать его внешний вид и функцию. В большинстве случаев он может вспомнить название в случае подсказки (если назвать первый слог, то человек вспомнит его окончание).

- Невозможность распознавания языковой речи.

- Составление неполных предложений, неправильное произношение, интонация и ударение в словах.

Классификация афазии

В современной медицинской практике принято брать за основу классификацию по А.Р. Лурия, т.к. именно она учитывает локализацию очага поражения и возникающей при этом симптоматики. Ниже указаны основные формы афазии в соответствии с этой классификацией.

Динамическая афазия

Появляется в результате нарушения заднелобных участков левого полушария, которое отвечает за речевую функцию. Данная патология характеризуется невозможностью построить связное и логичное высказывание. Возникают проблемы при необходимости пересказа содержимого увиденного ролика.

Пациент может забывать названия улиц, городов, даже фамилии близких ему людей. Но если сделать подсказу, назвав начало слова, то человек сможет закончить его. Возникают проблемы с отсчетом в обратном порядке.

Акустико-гностическая афазия

Проявляется поражением аналитической зоны Вернике. Эта патология еще называется сенсорной афазией, для которой характерно нарушение речи, при котором человек перестает воспринимать слова другого человека на слух. Пациент не может анализировать и синтезировать обращенную к нему речь, т.е. для него это просто набор невнятных звуков.

При сенсорной афазии нарушено слуховое восприятие при нормальном физическом слухе. Сама же речь таких пациентов в первые 2 месяца после начала мозговой катастрофы напоминает «речевую окрошку», представляя собой случайный набор звуков и слов. Затем у человека развивается логорея с выраженными вербальным, литеральными парафазиями и аграмматизмами.

Акустико-мнестическая афазия

Данная форма проявляется тем, что у человека существенно снижается способность запоминать услышанную информацию. При этом отмечается снижение объема запоминания: услышав фразу, он может запомнить не более 2-3 слов.

Таким людям очень тяжело общаться в компании, где больше 2 людей. При общении с ними нужно использовать простые слова и предложения.

Амнестико-семантическая афазия

Возникает при комплексном повреждении височной, теменной и затылочной зоны головного мозга. Данная форма проявляется следующими нарушениями:

- Забывание названий предметов.

- Проблемы с пониманием сложных речевых оборотов, которые отражают временные, пространственные и причинно-следственные взаимоотношения.

- Проблемы с пониманием причастных и деепричастных оборотов.

- Непонимание крылатых фраз, метафор, пословиц и т.д.

- Характерной чертой этого нарушения является невозможность работать с тремя предметами. Пациент может взять чашку и справа от нее положить ложку, но если дать ему еще и вилку, то это вызовет у него затруднение.

Эфферентная моторная афазия

Данная патология связана с поражением нижних отделов премоторной области (зоны Брока). У пациента появляются артикуляционные дефекты речи и проблемы с изменением положения органов артикуляционного аппарата. Иными словами, когда он произносит какой-нибудь звук, то ему требуется время для переключения на другой.

Речь присутствует, но без интонационной окраски, эмоций, в ней нет плавности. Центральный речевой дефект – это кинетическая артикуляционная апраксия. При эфферентной моторной афазии также могут наблюдаться нарушения двигательных процессов и заторможенность.

Афферентная моторная афазия

Очаг поражения – нижние отделы постцентральной коры, которые примыкают к роландовой борозде. У пациента есть серьезные проблемы с изменением положения артикуляционного аппарата при произношении звуков (кинестетическая артикуляционная апраксия).

При обширных повреждениях коры доминантного полушария, которые захватывают сенсорные и моторные речевые зоны, у пациента диагностируется тотальная афазия – полная невозможность говорить и распознавать речь. Часто встречаются смешанные формы афазии: сенсомоторные, афферентно-эфферентные и т.д.

Основные методы диагностики

Диагностика афазии предполагает привлечение нескольких специалистов, включая невролога, нейропсихолога и логопеда.

Для выявления очага поражения и выяснения непосредственных причин патологии применяется МРТ и КТ, УЗДГ сосудов головы и шеи, а также дуплексное сканирование сосудов головного мозга.

Помимо инструментальной диагностики, проводится обследование речи, которое предполагает диагностику устной и письменной речи (списывание, письмо под диктовку, чтение и понимание смысла прочитанного).

Тестирование в клинических условиях для выявления конкретных поражений должно включать оценку следующих симптомов:

- Спонтанная речь: Речь оценивается по беглости, количеству произносимых слов, способности инициировать речь, наличию спонтанных ошибок, пауз для подбора слов, сомнений и просодии.

- Называние: Пациентов просят назвать объекты. Те из них, кто испытывает затруднения при назывании, часто прибегают к многословным описаниям объекта (например, «то, что вы используете для того, чтобы сказать время» вместо «часы»).

- Повторение: Пациентов просят повторить грамматически сложные фразы (например, «никаких если, и, или но»).

- Понимание: Пациентов просят указать на объекты, которые называет врач, выполнить команду в одно или несколько действий, ответить на простые и сложные вопросы «да» или «нет».

- Чтение и письмо: Пациентов просят написать какую-либо произвольную фразу и громко ее зачитать. Оценивают понимание, произношение, письмо под диктовку.

Формальное нейропсихологическое тестирование, проводимое нейропсихологом или логопедом, может выявить более тонкие уровни дисфункции и помочь в планировании лечения и оценке имеющегося потенциала для восстановления. В распоряжении специалистов широкий выбор различных формальных тестов для диагностики афазии (например, «Бостонское диагностическое исследование на афазию», «Западный блок тестов для выявления афазии», «Бостонский тест названий», «Номинативный тест», «Тест названий действий»).

Нейропсихолог также проводит диагностику:

- слухоречевой памяти;

- праксиса;

- зрительного гнозиса;

- интеллектуальных процессов;

- конструктивно-пространственной деятельности.

В задачу специалистов также входит дифференциальная диагностика, т.е. важно дифференцировать афазию от других патологий, проявления которых могут быть схожими: дизартрия, алалия, мутизм и др.

Источник