Пороки цнс органов чувств

Дефекты развития нервной трубки у детей. Аномалии развития нервной трубки возникают при нарушении нормального замыкания нервной пластинки в трубку в течение первых 28 дней после зачатия. Распространённость данной патологии в Великобритании заметно снизилась: с 4 на 1000 живорождённых в 1970-х гг. до 0,15 на 1000 в 1998 г. и 0,11 на 1000 — в 2005 г.. Это результат, главным образом, естественного спада, а также скрининга во время беременности.

Причина естественного спада не определена, но может быть связана с улучшением питания матери. Хорошо известно, что у матерей, дети которых имеют дефект нервной трубки, в 10 раз возрастает риск порока у следующего ребёнка. Выявлено, что введение в диету матери высоких доз фолиевой кислоты значительно снижает этот риск. В настоящее время женщинам, имеющим больного ребёнка и планирующим беременность, рекомендован приём высоких доз фолиевой кислоты в период зачатия. Для всех обычных женщин, планирующих беременность, в период зачатия рекомендован приём фолиевой кислоты в небольших дозах.

Анэнцефалия у детей. Это недостаточность развития большей части черепа и мозга. Больные дети рождаются мёртвыми или умирают вскоре после рождения. Порок выявляется при УЗИ во время беременности, и обычно проводят её прерывание.

Черепно-мозговая грыжа (энцефалоцеле) у детей. Это выпячивание оболочек и ткани мозга через дефект черепа по средней линии, что корректируется хирургическим путём. Тем не менее часто имеются сопутствующие пороки развития головного мозга.

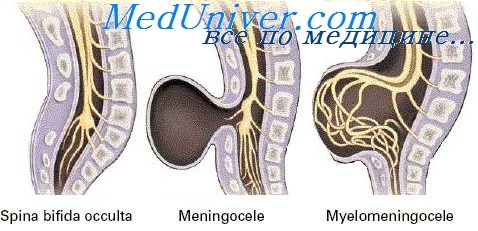

Spina bifida occulta у детей. Это нарушение сращения позвоночной дужки часто является случайной находкой на рентгенограмме позвоночника, а на покрывающей его коже, обычно в поясничной области, могут быть связанные с пороком изменения в виде пучка волос, липомы, родимого пятна или небольшого дермального хода. Возможна сопутствующая фиксация спинного мозга (при диастематомиелии), которая по мере роста ребёнка может вызвать нейрогенные нарушения функции мочевого пузыря, нижних конечностей.

Величина порока (количество аномальных позвонков) может быть выявлена с помощью УЗИ и/или МРТ. Обычно показано нейрохирургическое устранение фиксации мозга.

Менингоцеле и миеломенингоцеле у детей. Менингоцеле, как правило, имеет хороший прогноз для последующего хирургического лечения.

Миеломенингоцеле может вызвать широкий спектр нарушений:

• различную степень пареза нижних конечностей;

• дистонию, с возможным развитием вывиха бедра и стойкой деформацией стоп;

• потерю чувствительности;

• денервацию мочевого пузыря (нейрогенный мочевой пузырь);

• денервацию прямой кишки (нейрогенная прямая кишка);

• сколиоз;

• гидроцефалию на фоне мальформации Арнольда-Киари — опущения миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, приводящего к нарушению циркуляции СМЖ.

Для профилактики контрактур суставов и для укрепления парализованных мышц необходима физиотерапия. Прогулки с поддержкой или на кресле-каталке рекомендованы для развития подвижности. В связи с потерей чувствительности для профилактики кожных поражений и язв необходим уход за кожей.

При денервации мочевого пузыря показаны постановка мочевого катетера или периодическая катетеризация, проводимая родителями или медперсоналом. Регулярно проводится анализ мочи для исключения инфекции. Может быть показан продолжительный приём антибиотиков с профилактической целью. Ребёнка следует контролировать на предмет раннего развития гипертензии и почечной недостаточности. Лекарственная терапия (эфедрином, оксибутинином) может улучшить функцию мочевого пузыря и мочеиспускание.

При денервации прямой кишки на фоне поражения выше уровня LIII необходимы регулярная гигиена, приём слабительных средств, свечей и диеты, богатой грубыми пищевыми волокнами.

Следят за развитием сколиоза, который может быть скорректирован хирургическим путём. В рамках синдрома Арнольда-Киари при рождении часто имеется расширение желудочков мозга, и в 80% таких случаев в связи с прогрессирующей гидроцефалией необходима имплантация шунтирующей системы в первые недели жизни.

Детям с врождённым спинальным поражением выше уровня LIII предопределена самая тяжёлая степень инвалидности. Они не могут ходить, имеют сколиоз, нейрогенный мочевой пузырь, гидронефроз и часто — прогрессирующую гидроцефалию.

Современная медицинская помощь улучшила качество жизни тяжелобольных детей. В настоящее время большинству таких детей сразу после рождения проводят пластику спинномозгового канала (операцию по закрытию дефекта позвоночника и спинного мозга). Лечение таких детей наилучшим образом осуществляется с привлечением специалистов нескольких направлений.

Дефекты нервной трубки у детей:

— Включают анэнцефалию, энцефалоцеле, spina bifida occulta, менингоцеле и миеломенингоцеле.

— Рождаемость таких детей в Великобритании значительно снизилась в основном естественным путём, но и благодаря антенатальному скринингу.

— Рождаемость таких детей снизилась благодаря приёму фолиевой кислоты в период предполагаемого зачатия.

— Менингомиелоцеле обусловливает нижний вялый пара-парез, вывих тазобедренных суставов и паретическую деформацию стоп, потерю чувствительности, нейрогенный мочевой пузырь и нейрогенную прямую кишку, сколиоз и гидроцефалию в рамках мальформации Арнольда-Киари.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Пороки цнс органов чувств

Ранее аномалии развития ЦНС представляли интерес только для невропатологов, а не для клиницистов. Новые концепции тератогенеза, разработанные в области экспериментальной эмбриологии, исследования на животных и новые методики за последние два десятилетия привлекли интерес и других специалистов в области неврологии. С появлением КТ, затем МРТ появилась возможность прижизненной диагностики многих мальформаций, представляющих интерес для клиницистов (Peter и Fieggen, 1999). Ранняя диагностика имеет практическое значение, так как это способствует точному прогнозированию, а при наследуемых аномалиях и генетической консультации.

Развитие методов пренатальной диагностики аномалий развития плода совпало с либеризацией отношения к абортам, разрешающим прерывание беременности при заболевании плода. В этой связи возник ряд этических и практических проблем с иной перспективой оценки врожденных дефектов мозга. Стали доступны новые методы диагноза префертилизации/преимплантации. Дальнейшие успехи в нейробиологии развития нервной системы позволят нам не только лучше понять фундаментальные проблемы развития мозга млекопитающих, особенно человека, но и наметить перспективы для профилактики, а возможно, и лечения хотя бы некоторых дефектов формирования нервной системы (см. Caviness et al., 2003, Rakic и Zecevik, 2003). Подробное описание возможных пороков развития ЦНС, их причины и патологию можно найти в монографии Harding и Сорр (1997).

Формирование мозга представляет собой фантастически сложный процесс, так что нетрудно осознать возможность его нарушения на любой стадии под влиянием самых разных факторов.

В статьях на сайте определение «мальформация» подразумевает любые значительные морфологические изменения ЦНС, относящиеся к эмбриональному или фетальному периоду, вне зависимости от установленного или предполагаемого механизма развития (Evrard et al., 1984, Friede, 1989). Некоторые пороки развития возникают в связи с отклонениями в нормальном морфогенезе, что может быть результатом хромосомного дефекта или нарушения нормального баланса генетической информации. Кроме того, в тексте в широком смысле используется понятие иного механизма, приводящего к мальформации: повреждение нормально сформировавшихся структур при неправильном восстановлении (Marin-Padilla, 1999, 2000).

Мальформации такого типа в основном встречаются в поздние сроки беременности. Однако к мальформациям не относятся такие деструктивные процессы, как кистозное размягчение или так называемая «кластическая» порэнцефалия, не изменяющие общую структуру нервной системы. Поскольку механизмы восстановления плода морфологически значительно отличаются от формирующихся в дальнейшем, главным образом, по причине отсутствия глиальной пролиферации, повреждения до 20-й недели беременности нередко расценивались как результат «задержки развития» или патология развития.

Подобное истолкование встречалось, по крайней мере, в некоторых случаях шизэнцефалии (прежде именовавшейся порочной порэнцефалией) (см. ниже), ранее считавшейся результатом задержки развития коры головного мозга, но способной возникать в результате раннего деструктивного процесса, возможно, сосудистого происхождения. Вторичное восстановление без рубцевания заканчивается образованием расщелины, с соединением краев в пиально-эпендимальном «шве». Расщелина нарушает нейронную миграцию, если она еще была не закончена, становясь причиной вторичных аномалий миграции (Menezes et al., 1988), демонстрируя сложные взаимосвязи внешних повреждений и нарушений развития, а также возможность отдаленных последствий не соотносимых по времени повреждений.

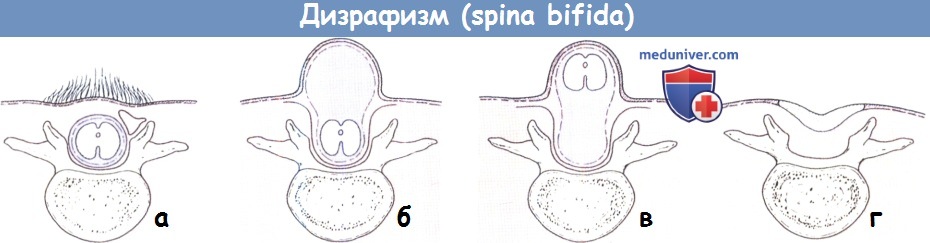

(а) Скрытая форма, (б) Менингоцеле,

(в) Миеломенингоцеле, (д) Открытое миеломенингоцеле.

Врожденные пороки развития — одна из самых распространенных проблем детской неврологии. Исходя из статистических данных, 25% оплодотворенных яйцеклеток имеют расстройства развития ЦНС и эти нарушения приводят к высокому проценту смертности плодов (Williams и Caviness, 1984). В постнатальном периоде 40% смертей в первый год жизни расцениваются как связанные с пороками развития ЦНС (Evrard et al., 1984). Skjaerven et al. (1999) указывают 20% смертности при мальформациях ЦНС для Норвегии; в основном это были дети до двух лет, однако самый высокий уровень отмечен среди детей 12-14 лет.

Помимо этого, недавние исследования показали, что большая часть основных неврологических проблем, таких как церебральный паралич, значительно чаще имеют пренатальное, чем постнатальное происхождение (Volpe, 2001), а существенная доля пренатальных нарушений определяется аномалиями развития. Более того, пренатальные аномалии нередко являются причинами перинатальных проблем (Freeman и Nelson, 1988), традиционно приписываемых к родовой травме или асфиксии.

Этиология врожденных пороков развития в большинстве случаев остается неясной. В целом принято считать, что для определения возникающего в итоге порока развития важнее время воздействия повреждающего фактора, а не его природа, и что действие того же вредного фактора в разные периоды вызывает разные виды пороков развития. Однако некоторые тератогенные факторы вызывают определенные формы аномалий, что показывает действие алкоголя или некоторых противоэпилептических препаратов на ЦНС. Так, вальпроат натрия способен вызывать патологическое закрытие нервной трубки (Lindhout и Schmidt, 1986), что не имеет отношения к другим антиконвульсантам, хотя подобные подозрения присутствуют и для карбамазепина (Rosa, 1991).

Врожденные аномалии развития могут быть результатом экологических причин инфекционной, токсичной (Bingol et al., 1987) или физической (например, рентгеновское излучение) природы; к этой группе относится примерно 5% пороков. Ретиноевая кислота (Lammer et al., 1985), другие лекарственные препараты, включая противоэпилептические средства (Dodson, 1989), толуоловая энцефалопатия (Hersh et al., 1985) и фетальный алкогольный синдром (Hoyme et al., 2005, Autti-Ramo et al., 2006) являются хорошо изученными примерами.

По мере развития генетики возросла роль характеристики генетических факторов в развитии мальформаций. Распространенные аномалии развития редко являются моногенными, хотя применение новых диагностических методов повышает процент случаев с малыми хромосомными аномалиям, таких как микроделеции, особенно субтеломерные перестройки (Shapira et al., 1997). Причиной могут быть хромосомные аберрации и рост мутаций генов. За последние годы, однако, выявлена связь многих пороков развития ЦНС с мутациями одиночных генов. Кроме того, некоторые мальформации, такие как заячья губа, волчья пасть и дефекты конечностей, наиболее распространены среди потомства женщин с такими же пороками, но не следуют менделеевским соотношениям (Skjaerven et al., 1999).

Полигенное наследование, учитывая многофакторную этиологию с взаимодействием экологических и генетических факторов, может быть причиной 20% случаев, тогда как хорошо изученные природные тератогены играют только небольшую роль (3,5%), даже при том, что их перечень постоянно расширяется.

Примерно для 60% мальформаций ЦНС этиология неизвестна (Cordero, 1994).

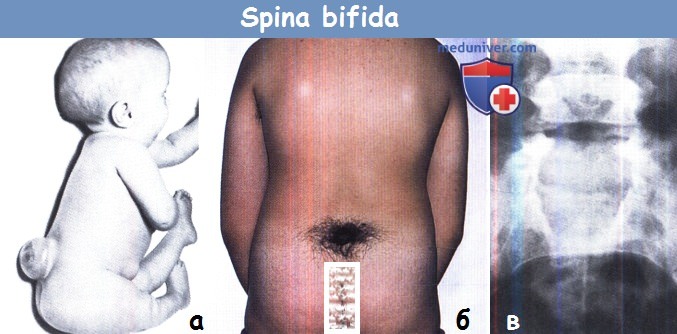

(а) Ребенок с миеломенингоцеле.

(б) Пучок волос в области пояснично-крестцового сочленения.

На рентгенограмме в данном случае определяется крестцовый дефект (в).

Механизм пороков развития до сих пор плохо изучен, несмотря на заметный прогресс в этой области (Evrard et al., 1989, Walshe, 1995, Sarnat и Flores-Sarnat, 2001a, Barth, 2003b). Как уже упоминалось, есть три основные возможности:

1) план («проект») развития ЦНС неверен изначально из-за наследственности, хромосомных аномалий, точечных мутаций, больших перестановок в ДНК или других факторов, заканчивающихся измененными и неправильными инструкциями;

2) основной проект нормальный, но инструкции выполнены некорректно из-за традуктивных и посттрадуктивных расстройств, внешнего вмешательства в процесс развития или случайных несчастных случаев в сложной цепи событий, ведущих к формированию нормальной ЦНС;

3) основной проект нормального развития изменен вторично с последующим восстановлением, приводящим к значительным морфологическим изменениям в ЦНС. Такие изменения сложно отличить морфологически от первичных пороков развития.

Предположение вероятной даты возникновения мальформации позволяет выделить две широкие группы: 1) возникающие в течение первых пяти месяцев беременности во время основных этапов морфогенеза (разделение конечного мозга на мозговые пузыри или закрытие нервной трубки) и затрагивающие органогенез и гистогенез, например, пролиферацию и миграцию нейронов, приводя к дефектам кортикогенеза; 2) мальформации, которые возникают в течение поздних месяцев гестации, когда все главные церебральные компоненты сформированы и находятся на стадии созревания. Большинство этих мальформаций вторичны, являясь результатом деструктивных процессов, таких как ишемия или инфекции (Larroche, 1986). Хотя небольшие первичные врожденные мальформации все же возможны при поздней миграции, нарушениях стратификации и синаптогенеза (Sarnat, 1987).

Периферические мальформации обычно сопровождают патологию ЦНС. К примеру, часто встречается сочетание с пороками развития сердца и 7% детей с врожденными заболеваниями сердечно-сосудистой системы имеют мальформации ЦНС. Даже хорошо видимые сочетания пороков, некоторые периферические и висцеральные аномалии склонны к сосуществованию, в то время как другие ассоциации встречаются редко (Natowicz et al., 1988). Так, дефекты нервной трубки не связаны с аномалиями конского хвоста и чаще встречаются со spina bifida, чем с анэнцефалией или цефалоцеле. Также существует связь между мальформациями ЦНС и более общими нарушениями развития, патологией, встречающейся в 2,5 раза чаще у пациентов с замедленным внутриутробным развитием в сравнении с общей популяцией (Khoury et al., 1988).

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 27.11.2018

Источник