Варианты решения актуальной проблемы восстановления полостей в области жевательной группы зубов. Часть 1.

Объемное восстановление полостей в области жевательной группы зубов – это типичная клиническая ситуация, встречающаяся ежедневно в стоматологической практике. Кроме того, зачастую бывает сложно мотивировать пациента на восстановление боковых зубов с коэффициентом разрушения около 50% (к примеру, медиально-окклюзионно-дистально) с применением непрямых ортопедических конструкций, таких как керамические или композитные вкладки. К тому же объемное восстановление жевательной группы подразумевает немалые временные затраты.

В такой ситуации перед нами встают сразу несколько задач – не только обеспечить надежность и прочность реставрации на длительный срок и оптимальную эстетику, но и сэкономить время для восстановления.

В большинстве клинических ситуаций для прямых реставраций мы выберем композиционные материалы. В последние годы применение композитов значительно выросло, что связано с совершенствованием их эстетических и физико-механических свойств. Но, тем не менее, проблема усадки при полимеризации материала остается актуальной. Полимеризационная усадка и полимеризационный стресс считаются одними из главных недостатков современных композитов. На первый взгляд, разница между понятиями полимеризационной усадки и полимеризационного стресса не видна. Мы стремимся найти материал с низкой полимеризационной усадкой, предполагая, что это решит все проблемы, связанные с ней. Однако те отрицательные последствия, которые создаются усадкой, являются лишь следствием полимеризационного стресса материала. Таким образом, понятия полимеризационной усадки и полимеризационного стресса не являются синонимами, хотя и находятся в причинно-следственной связи.

Полимеризационная усадка – это процент уменьшения объема материала относительно исходного в процессе реакции полимеризации. Значение полимеризационной усадки композитов напрямую связано с количеством неорганического наполнителя в их составе. Любой композиционный материал включает 3 компонента: органическая матрица, неорганический наполнитель и поверхностно-активные вещества (силаны). Увеличение процента наполнителя в общей массе материала приводит к снижению органической составляющей, участвующей в реакции полимеризации, и, соответственно, к снижению усадки материала. Однако, с другой стороны, чрезмерное повышение количества неорганических частиц ведет к возрастанию твердости материала, и, как следствие, к увеличению напряжения в материале и изменению его свойств в отрицательную сторону. Таким образом, борьба за снижение полимеризационной усадки не является универсальным ключом в улучшении свойств материала. Более того, согласно данным исследований, большинство композиционных материалов подчиняется правилу, согласно которому низкая усадка сопровождается высоким полимеризационным стрессом, и наоборот. [2]

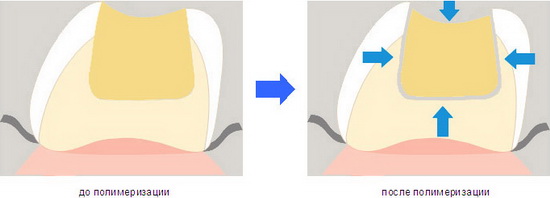

Полимеризационный стресс – это то напряжение, которое испытывает материал в процессе развития полимеризационной усадки. Наиболее уязвимой при этом оказывается зона по границе материала и твердых тканей (рис.1)

Проблема полимеризационного стресса особо актуальна в полостях, имеющих высокие показатели С-фактора. С-фактор (Фактор Конфигурации Полости) отражает взаимодействие между дизайном полости и способностью материала снижать стресс за счет эластичной деформации стенок полости.

Любая полость имеет 5 стенок (рис.2). С-фактор рассчитывается как отношение количества связанных поверхностей (т.е. находящихся во взаимодействии с материалом при полимеризации) к количеству свободных поверхностей (рис.3). Чем больше стенок взаимодействует с материалом при полимеризации, тем больше С-фактор, и тем больший полимеризационный стресс развивается в полости в процессе отверждения. С точки зрения С-фактора, наиболее неблагоприятными полостями являются полости по I и V классу (рис.4), т.к. они имеют 5 связанных и 1 свободную поверхность.

Источник

Варианты решения проблемы восстановления полостей в зубах жевательной группы

Проблема усадки материала при полимеризации остается актуальной в большинстве клинических ситуаций при восстановлении зубов боковой группы после депульпирования прямой композитной реставрацией. Решение данной проблемы стало возможным с появлением нового материала SDR (smart dentin replacement) – рационального заместителя дентина. Он обладает отличными физико-механическими свойствами: компрессионной прочностью, высоким модулем упругости, сопротивлением развитию трещин и др. Удобная текучая консистенция и свойство самоадаптации обеспечат заполнение любых поднутрений и неровностей в кариозной полости. А возможность внесения SDR слоями до 4 мм позволит быстро заполнить отсутствующий объем дентина 2–3 порциями.

Врач-терапевт Анна Блохина, специалист ФГУ «Консультативно-диагностический центр с

поликлиникой» при управлении делами президента РФ» (Санкт-Петербург)

Solutions to the problem of restoring cavities in posterior teeth

Therapist Anna Blokhina, a specialist of FGU Advisory and Diagnostic

Centre & Polyclinic in managing the affairs of the Russian President (St. Petersburg)

Summary. In most clinical situations, allowing the restoration of the teeth of the side group after removal of tooth pulp direct

composite restorations, the problem of shrinkage during polymerization is still relevant. The solution to this problem was made

possible with the advent of new material SDR (smart dentin replacement) – under the rational dentin. He has a winning physical

and mechanical properties: compressive strength, high modulus of elasticity, resistance to the development of cracks and other

convenient fluid texture and provide a self-adaptive property of the completion of any irregularities and undercuts in the cavity. And

the opportunity to make SDR layers up to 4 mm can quickly fill in the missing amount of dentin 2–3 servings.

Объемное восстановление полостей в зубах жевательной группы – типичная клиническая ситуация, ежедневно встречающаяся в стоматологической практике. Зачастую бывает сложно мотивировать пациента на восстановление жевательных зубов с коэффициентом разрушения около 50% (к примеру, медиально-окклюзионно-дистально) с применением непрямых ортопедических конструкций, таких как керамические или композитные вкладки. К тому же объемное восстановление зубов жевательной группы подразумевает немалые временные затраты. В такой ситуации возникает сразу несколько задач – не только обеспечить надежность, прочность реставрации на длительный срок и оптимальную эстетику, но и сэкономить время на восстановление.

В большинстве клинических ситуаций для прямых реставраций используют композитные материалы. В последние годы применение композитов значительно возросло в связи с совершенствованием их эстетических и физикомеханических свойств. Но, тем не менее, проблема усадки материала при полимеризации остается актуальной [2]. На первый взгляд, разница между полимеризационной усадкой и полимеризационным стрессом не очевидна. Однако те отрицательные последствия, которые создает усадка, лишь результат полимеризационного стресса. Таким образом, эти понятия не являются синонимами, хоть и находятся в причинно-следственной связи.

Полимеризационная усадка – процент уменьшения объема материала относительно исходного в процессе реакции полимеризации. Значение полимеризационной усадки композитов напрямую связано с количеством неорганического наполнителя в их составе. Любой композиционный материал включает три компонента: органическую матрицу, неорганический наполнитель и поверхностно-активные вещества (силаны). Увеличение процента наполнителя в общей массе материала приводит к снижению органической составляющей, участвующей в реакции полимеризации, и, соответственно, к уменьшению усадки материала. Однако, с другой стороны, чрезмерное повышение количества неорганических частиц ведет к возрастанию твердости материала и, как следствие, к увеличению напряжения в нем и изменению его свойств в отрицательную сторону. Таким образом, борьбу за снижение полимеризационной усадки нельзя считать универсальным ключом для улучшения свойств материала.

Полимеризационный стресс – то напряжение, которое испытывает материал в процессе развития полимеризационной усадки. Наиболее уязвимой при этом оказывается зона на границе материала и твердых тканей (рис. 1).

- послеоперационная чувствительность;

- нарушение краевого прилегания, краевое расслоение, изменение цвета реставрации [5];

- развитие рецидива кариеса;

- появление трещин и сколов вследствие нарушения структуры твердых тканей;

- утрата реставрации.

Проблема полимеризационного стресса особо актуальна в полостях, имеющих высокие показатели С-фактора (фактор конфигурации полости), который отражает взаимодействие между дизайном полости и способностью материала снижать стресс за счет эластичной деформации ее стенок [7]. Любая полость имеет пять стенок (рис. 2).

Варианты объемного восстановления полостей путем прямой реставрации

Для восстановления полостей прямой реставрацией сегодня используют две методики:

- сэндвич-техника – сочетание стеклоиономерного цемента (СИЦ) и композита [4];

- техника слоеной реставрации – сочетание композитов с различными модулями эластичности.

Объемное восстановление зубов жевательной группы с применением сэндвич-техники имеет ряд положительных свойств, обусловленных применением стеклоиономеров:

- компенсация усадки материала за счет гигроскопического расширения;

- профилактическое выделение ионов фтора;

- химическая связь с дентином (хотя сила адгезии не превышает 10–14 МПа);

- возможность внесения материала большими порциями.

Однако есть и отрицательные параметры применения СИЦ при сэндвич-технике:

- СИЦ уступает композитам по ряду прочностных характеристик [6];

- трудоемкость, многоэтапность и продолжительность по времени процедуры восстановления (это связано с тем, что вначале необходимо использовать адгезивную систему для стеклоиономера, затем вносить стеклоиономер, после чего наносить адгезивную систему для композита и, наконец, вносить композит);

- низкая устойчивость к истиранию, что не позволяет оставлять СИЦ без перекрытия слоем композита на окклюзионной поверхности, а также восстанавливать контактные пункты при помощи техники открытого сэндвича;

- сила адгезии между слоями «СИЦ – композит» уступает силе адгезии между слоями «композит – композит» (материалами одинаковой метил-метакрилатной химической природы).

Текучие композиты обладают высокой эластичностью и вызывают более низкий стресс по сравнению с композитами обычной консистенции за счет меньшего содержания неорганического наполнителя. Но высокая полимеризационная усадка (5% и выше) и низкая устойчивость к истиранию не позволяют использовать их в качестве основного материала для восстановления полостей с высоким С-фактором.

Материал, необходимый для объемного восстановления полостей

Наиболее подходящим для восстановления объемных полостей по I–II классу был бы материал со следующими характеристиками:

- с показателями усадки, которые бы не приводили к развитию значительного полимеризационного стресса;

- с консистенцией, приближенной к текучему композиту, для удобства внесения и обеспечения высокой эластичности материала;

- с возможностью внесения материала большими порциями, как у стеклоиономера в сэндвич-технике для экономии времени;

- с прочностными свойствами, соответствующими значительной окклюзионной нагрузке в жевательных отделах.

Решение данной проблемы стало возможным с появлением нового материала SDR (smart dentin replacement) – рационального заместителя дентина.

Преимущества материала SDR

Новый принцип заполнения полостей за счет снижения полимеризационного стресса до 60%

Входящий в материал SDR-модулятор вступает в связь с инициатором полимеризации камфорохиноном, тем самым регулируя кинетику реакции. При взаимодействии с камфорохиноном замедляется рост модуля эластичности. Такой плавный вид полимеризации назвали химической полимеризацией с мягким стартом. С материалом SDR полимеризационный стресс материала снижается до 60% (≈1,5 МПа). Для сравнения: полимеризация текучих композитов приводит к развитию стресса до 4,5 МПа, стандартных микрогибридов – до 3 МПа (даже в технике треугольников).

Совместимость материала SDR с любой адгезивной системой и композитным материалом на основе метилметакрилатных смол

SDR, являясь по своей структуре гибридом, имеет стандартную метилметакрилатную органическую матрицу. За счет этого достигается 100%-ная совместимость материала с любыми стандартными адгезивными системами (как с самопротравливающими, так и в технике тотального протравливания) и композиционными материалами на основе метилметакрилатных смол [4]. При восстановлении в технике SDR врач может не отказываться от привычной адгезивной системы и выбранного ранее традиционного композита – все компоненты сочетаются с SDR.

Физико-механические свойства материала, направленные на объемное восстановление полостей

К основным показателям, характеризующим прочностные свойства материала, относятся компрессионная прочность, модуль упругости, прочность на изгиб, сопротивление развитию трещин.

Компрессионная прочность SDR составляет 245 МПа, что приближено к свойствам естественного дентина (276 МПа).

Износостойкость материала в апроксимальной зоне, согласно отдаленным результатам исследований, соответствует средним показателям большинства гибридных композитов. Поэтому SDR показан при заполнении полостей II класса с восстановлением контактных пунктов.

Но если данный материал обладает достаточной износостойкостью, почему рекомендуется восстанавливать эмаль и бугры другим универсальным композитом? Во-первых, восстановление окклюзионной анатомии с применением SDR затруднено вследствие текучей консистенции материала и в силу его самоадаптации (об этом речь пойдет ниже).

Ряд обобщенных независимых исследований [6] выявил преимущества материала SDR по сравнению с СИЦ тройного механизма отверждения (таблица).

Таким образом, с точки зрения физико-механических свойств материалов, объемное восстановление полостей по I–II классу предпочтительнее в технике SDR, нежели в сэндвич-технике.

Жидкая консистенция SDR и свойство самоадаптации

У SDR жидкая консистенция, что позволяет вносить его одной порцией без дополнительной конденсации в полости. Кроме того, текучесть обеспечивает улучшенную адаптацию материала к стенкам полости. Свойство самоадаптации – выравнивание поверхности материала после внесения – позволяет избавиться от проблемы контроля гомогенности SDR при внесении большими порциями. Распределение материала зондом не требуется. Данное свойство позволяет также контролировать внесение в зоне поднутрений, на границе с твердыми тканями зуба, что особо актуально при восстановлении дистально расположенных полостей по II классу, когда работа ведется практически вслепую.

Специально разработанные компьюлы с длинным носиком позволяют вносить материал в труднодоступные участки (рис. 8)

Универсальный оттенок SDR

Материал SDR выпускают одного оттенка – B1 по шкале Vita. Отсутствие этапа подбора оттенка при восстановлении упрощает работу и позволяет дополнительно экономить время. Выбор оттенка B1 не случаен. Увеличение насыщенности или опаковости материала свидетельствует о возрастании количества пигмента в его составе. В процессе светоотверждения пигментообразующие частицы отражают свет, не позволяя материалу полноценно полимеризоваться на большую глубину. Поэтому при работе с опаковыми и темными оттенками производители материалов рекомендуют проводить полимеризацию более продолжительное время, например, не 20 с, а 40. Оттенок B1 имеет минимальное количество пигмента, что приводит к гомогенной и быстрой полимеризации на глубину 4 мм и более.

Рентгеноконтрастность твердых тканей

Высокая рентгеноконтрастность материала – ключевой показатель для облегчения диагностики. Рентгеноконтрастность SDR составляет 2,2 мм Al, что превышает показатели большинства композитных материалов.

Показания к применению SDR на клиническом приеме

Объемное восстановление полостей по I–II классу

Простая и универсальная техника SDR позволяет значительно сократить время на восстановление. Заполнение полости до эмалево-дентинной границы займет 1–2 мин. Время, необходимое на восстановление эмали зависит от характера и объема полости по окклюзионной поверхности. Сэкономленные минуты можно потратить на более качественную финишную обработку реставрации, так как это один из факторов ее долговечности.

Восстановление узких полостей по II классу и полостей с затрудненным визуальным контролем

Особенность локализации полостей по II классу заключается в том, что наличие кариозной полости на одной апроксимальной поверхности приводит к образованию скрытого кариозного дефекта на соседнем зубе практически в 100% случаев. Если полость на соседнем зубе небольшой глубины, возможно ее щадящее препарирование без выхода на окклюзионную поверхность или же с минимальным выходом в пределах краевого эмалевого валика [5]. В первом случае восстановление полости не требует применения матричной системы. С SDR восстановление таких полостей не представляет никаких сложностей. Материал вносят одной порцией и восстанавливают полость в полном объеме, включая эмаль на апроксимальной поверхности. Длинный носик компьюлы позволяет делать это легко даже в зоне, затрудненной для визуального контроля. В случае минимального выхода кариозной полости на окклюзионную поверхность в пределах краевых валиков требуется постановка матричной системы. Однако при этом образуется достаточно узкая полость, в которую сложно внести даже адгезив на аппликаторе. SDR и в этом случае позволяет выйти из положения: материал вносят одной порцией до эмалево-дентинной границы, затем восстанавливают эмалевый валик композитом обычной консистенции.

Применение в техниках вертикального и горизонтального тоннеля

Восстановление в технике тоннеля подразумевает малоинвазивное препарирование при локализации кариозного поражения средней глубины на апроксимальной поверхности ниже контактного пункта [1]. В технике вертикального тоннеля при препарировании апроксимальной зоны оперативный доступ к полости осуществляется через окклюзионную поверхность в области центральной фиссуры или триангулярной ямки с сохранением интактных твердых тканей в области краевого эмалевого валика и контактного пункта (рис. 9). В технике горизонтального тоннеля оперативный доступ осуществляется со щечной поверхности в зоне локализации кариозной полости. При этом вновь осуществляется малоинвазивное препарирование дефекта с минимальным удалением здоровых твердых тканей в зоне доступа (рис. 10).

Заключение

- Простота в работе за счет удобной консистенции, способности к самоадаптации и возможности заполнения поднутрений и труднодоступных областей в полостях по I–II классу. Материал не требует дополнительного распределения.

- Абсолютная универсальность применения в силу совместимости с любой адгезивной системой и любым композитным материалом.

- Значительная экономия времени при восстановлении благодаря возможности одномоментного внесения SDR порциями до 4 мм и отсутствия необходимости использования текучего композита в качестве лайнерной подкладки, а также в силу отсутствия этапа повторного применения адгезивной системы при восстановлении. При сравнении времени, затрачиваемого на восстановление полостей одинаковой локализации и объема в сэндвич-технике и технике SDR, во втором случае выявлена экономия около 6 мин.

- Качественное краевое прилегание и сохранение контактных пунктов при отдаленном анализе апроксимальных поверхностей.

- Оптимальная эстетика на апроксимальных и окклюзионных поверхностях, которая, несмотря на более высокую прозрачность и яркость SDR по сравнению со стандартными микрогибридами, не влияет на окончательный вид реставрации.

Источник