- Симптомы рака

- Первичные симптомы рака

- Поздние симптомы рака

- Общие симптомы рака

- Когда нужно обращаться к врачу

- Заключение

- Боли при онкологии — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы болей при онкологии

- Патогенез болей при онкологии

- Классификация и стадии развития болей при онкологии

- Осложнения болей при онкологии

- Диагностика болей при онкологии

- Лечение болей при онкологии

- Интервенционные методы лечения боли

- Прогноз. Профилактика

Симптомы рака

Раковые заболевания характеризуются патологическим (бесконтрольным) делением клеточных структур. Атипичные клетки в связи с непрерывным размножением вторгаются в прилегающие ткани, со временем мигрируя в отдаленные лимфоузлы и органы. Здесь они способствуют разрастанию новых кровеносных сосудов, питающих новообразование. Развитие опухолевых клеток возможно из любой структуры организма.

Злокачественные опухоли – одна из ведущих причин в структуре смертности трудоспособного населения не только в нашей стране, но и во всем мире. Важную роль в достижении стойкой ремиссии или полном избавлении от недуга играет своевременная и качественная диагностика онкопроцесса.

Самостоятельно распознать первые патологические признаки бывает затруднительно. Это связано с неспецифичностью симптомов рака. Специфичный симптом – тот, который в наибольшей мере свойственен для определенной группы заболеваний. Специфичность признаков позволяет отличать одну нозологию от другой. Для примера: субфебрильная температура тела (от 37,2 до 37,9 градусов) не является специфичным симптомом. Она возникает при ОРВИ, беременности, туберкулезе, отравлениях и ряде других состояний.

Чаще всего клиническая картина большинства онкопатологий на начальных этапах малоинформативна. Исключением является меланома – рак кожи, образующийся из пигментных клеток. Новообразование в виде родинки обладает следующими характеристиками: быстро растет, меняет форму и цвет. Во время регулярного профосмотра подобные изменения можно легко выявить и начать своевременную онкопомощь. При других формах рака первые симптомы не проявляют себя в полной мере. Признаки будут смазанными, неявными до тех пор, пока разросшаяся опухоль не вмешается в работу тех или иных органов. К сожалению, это происходит на поздних этапах онкопатологии, когда становится довольно проблематично ввести процесс в стойкую ремиссию.

Первичные симптомы рака

Злокачественное новообразование развивается поэтапно, длительное время оставаясь незаметным для окружающих и самого пациента. При этом многое зависит от локализации опухоли: если она расположена в таком месте, где ее легко прощупать, высока вероятность ее раннего выявления. Примерами могут быть онкопроцесс в глазнице, в яичках. Даже при небольших размерах растущая опухоль определяется пальпаторно. Иная картина возникает при раке почек: симптомы и признаки проявляются не сразу, так как онкопроцесс имеет возможность долго развиваться в силу свободного анатомического пространства. Жалобы на интенсивные боли у пациента возникают, когда образование начинает сдавливать нервные окончания. органы, нервные стволы и вызывать боли, поэтому они и выявляются часто на поздних стадиях.

В связи с этим опасно полагаться на только на одну симптоматику и субъективные ощущения. Доктора рекомендуют регулярное обследование в профилактических целях. Специально разработанные онкологические скрининги (Check-Up) помогут выявить диагностические признаки предраковых состояний или самой онкопатологии.

И все же существует ряд симптомов, которые нельзя игнорировать:

- Кашель, не проходящий в течение месяца. Опасения должна вызвать мокрота с кровавыми прожилками. Ситуация типична для бронхолегочных инфекций, однако симптом может стать и начальным проявлением рака легких.

- Изменения дефекации. Гормональный дисбаланс, погрешности в диете, стресс дают подобные перемены: изменение формы, характера стула, частоты опорожнения. Та же симптоматика сопровождает и ранние стадии развития неоплазии кишечника. Не откладывайте визит к врачу, если к вышеописанному добавилась кровь в кале.

- Анемия. Малокровие может быть осложнением различных болезней. Являясь одним из симптомов рака толстой кишки, определить анемию можно с помощью лабораторных анализов.

- Изменения со стороны молочных желез. Обратиться к маммологу следует, если вы обнаружили уплотнение в груди, изменение формы груди или соска, его асимметрию. Также насторожить должны мутные или кровянистые выделения из соска, образования на коже молочных желёз (изъязвления, шелушение).

- Нарушение мочеиспускания. У мужчин жалобы на трудности со свободным отхождением мочи, примесь крови в ряде случаев вызваны онкопатологией предстательной железы, мочевого пузыря. У женщин подобные симптомы иногда являются первыми проявлениями рака органов репродуктивной системы.

- Осиплость. Если охриплость голоса не связана с оперативными вмешательствами в этой области, хроническим тонзиллитом, курением, желательно посетить врача для исключения онкологического диагноза.

- Уплотнение в мошонке. Безболезненное плотное образование – ведущий признак рака яичек.

- Увеличение лимфатических узлов. На фоне инфекционных процессов наблюдается увеличение и/или уплотнение лимфоузлов. Через месяц структура возвращается к первоначальным размерам. Если уплотнение сохраняются, обратитесь к врачу.

- Изжога. Рекомендуется эндоскопическое исследование при длительно беспокоящей изжоге или в случае отсутствия эффекта от приема специальных лекарственных препаратов.

- Проблемы с глотанием. Опытный врач проведёт дифференциальную диагностику с раком пищевода, так как симптом является одним из первых его признаков. Также жалоба характерна для онкопатологии щитовидной железы.

- Выделения из влагалища. Обратить на себя внимание должны гнойный или кровянистые (обильные или мажущие) выделения между менструальными циклами, после полового акта, после наступления климакса. Гинеколог во время онкоосмотра исключит или подтвердит диагноз «рак тела матки» или «рак шейки матки».

- Беспричинная потеря веса, озноб, потливость в ночное время суток. Жалобы часто связывают с дисфункцией щитовидной железы, паразитарными, бактериальными, вирусными инфекциями. В некоторых случаях подобная клиническая картина является проявлением онкологии.

- Вздутие живота. Метеоризм в сочетании с быстрым насыщением, изменением частоты мочеиспусканий, дискомфортом в поясничной области и внизу живота – сигнал о растущем злокачественном новообразовании яичников.

- Видоизменение родинки. Дерматолог на приеме расскажет, какие симптомы наблюдаются при раке кожи. Ведущие изменения родинки: быстрое увеличение ее размеров, нечеткость краев, перемена окраски.

- Незаживающие язвы. При повышенном уровне сахара в крови на коже и слизистых подолгу не заживают изъязвления и ранки. Те же симптомы (как у взрослых, так и у детей) характерны и для рака.

Вышеописанная симптоматика считается информативной только в случае, если у человека жалобы возникают в комплексе. Если в анамнезе нет других хронических болезней с соответствующими проявлениями, сложившаяся клиническая картина особенно должна встревожить.

Поздние симптомы рака

Онкозаболевания на поздних стадиях отличаются более определенной клинической картиной. На данном этапе опухоль достигает существенных размеров, появляются метастатические очаги. Часто именно метастазы и провоцируют выраженность клинической картины, усугубляя общее состояние больного.

К поздним симптомам рака относятся:

- Опухолевый узел, легко определяется врачом или самим пациентом пальпаторно (при ощупывании). Выявить образование можно на груди, коже, лимфоузлах, в ротовой полости.

- Болевой синдром. Дискомфорт беспокоит в месте разросшегося новообразования (чаще по ночам). Не купируется нестероидными противовоспалительными препаратами – аспирином, ибупрофеном. Прослеживается тенденция к постепенному нарастанию ноющих болей.

- Выделения патологического характера. Отличаются они от ранних признаков онкопроцесса особой обильностью и частотой. При неоплазии легких больные жалуются на гнойно-кровянистую примесь в мокроте, при раке кишечника и органов малого таза – на наличие крови в выделениях из прямой кишки, при злокачественном процессе простаты и мочевого пузыря – на кровь в моче.

- Нарушение функций органов, пораженных опухолью. Возникают одышка и удушье при заболевании легких, чередование запоров и поносов при патологии толстой кишки, ограничение движений и патологические переломы при раке костно-суставного аппарата.

- Проблемы с кожей и волосами. Желтый оттенок кожи – один из симптомов рака поджелудочной железы, признак новообразований гипофиза (отдел головного мозга) – активное разрастание волосяного покрова. Выраженный зуд всей кожной поверхности беспокоит пациентов с онкопроцессом печени.

Эти и ряд других клинических проявлений имеют разную степень выраженности. Зависит это от вида опухоли, стадии онкопатологии, наличия сопутствующих хронических заболеваний, возраста пациента.

Общие симптомы рака

В процессе роста злокачественного новообразования токсины все интенсивнее и мощнее воздействует на здоровые структуры организма. Как итог – развивается симптомокомплекс, получивший определение «синдром малых признаков». Для некоторых видов неоплазии свойственно возникновение данного синдрома на начальных стадиях.

- быстрая утомляемость: даже после качественно сна, отдыха человек ощущает выраженную слабость, разбитость, его преследует постоянное желание отдохнуть;

- снижается работоспособность: предыдущий признак влечет за собой ощущение бессилия и невозможность выполнять ежедневную работу в привычном объеме;

- ухудшение качества сна: нарушение фазы быстрого и медленного сна, «разбитость» после пробуждения;

- плохой аппетит, отвращение к определенным блюдам;

- беспричинное и стремительное снижение веса;

- повышение температуры тела сопровождает любой симптом рака на каждой стадии процесса.

Также данный симптомокомплекс включает в себя снижение иммунитета, проявляющееся частыми простудными заболеваниями, обострением хронических процессов организма. Частые головные боли, перепады настроения, депрессивные состояния, – все эти факторы относятся к общим симптомам и признакам рака. Не являясь специфичными для онкопатологии, в сочетании они должны мотивировать человека к посещению доктора.

Когда нужно обращаться к врачу

Возникает резонный вопрос: когда следует обратиться к профильному специалисту, не упустив драгоценное время? Ведь многие виды онкопатологии долгое время протекают бессимптомно, на первых стадиях себя никак не проявляя.

Надежным способом определения первых симптомов рака является регулярные профилактические обследования.

Особенно они важны лицам, находящихся в группе риска по развитию онкозаболеваний. К факторам риска относятся:

- генетическая предрасположенность;

- обнаружение во время диагностики определенных генетических мутаций;

- частый контакт с канцерогенами и другими токсическими веществами (профессиональные вредности);

- неблагоприятные экологические условия;

- возрастной фактор.

Медицинским сообществом разработаны специальные диагностические программы – скрининговые исследования, определяющие наличие или отсутствие злокачественного новообразования. Своевременное обнаружение симптомов рака и прохождение скрининг-обследования, дает возможность провести максимально эффективное лечение, добиться стойкой ремиссии или полного выздоровления.

Врачи рекомендуют следующие скрининговые исследования:

- Рак молочной железы. Женщина в любом возрасте подвержена опасности заболевания раком груди. Каждая представительница слабого пола должна раз в пару месяцев проводить самообследование молочных желез. На консультацию к врачу-маммологу желательно обращаться не менее одного раз в год. После 40 лет понадобиться выполнение маммографии (разновидность рентгенографии), по показаниям – ультразвуковое исследование молочной железы.

- Рак желудка. Проблемы с желудком определяет фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). С помощью эндоскопического метода легко можно диагностировать те или иные изменения слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

- Рак толстого кишечника. Лицам обоего пола после 50 лет следует пройти фиброколоноскопию. Осмотр слизистой эндоскопом выявляет предраковый состояния (неспецифический язвенный колит или болезнь Крона) или непосредственно раковую опухоль.

- Рак легких. Медицинские эксперты рекомендуют проведение раз в год низкодозной КТ таким группам людей: возраст от 55 до 75 лет; курильщики в возрасте от 40 лет и старше; бывшие курильщики (бросили в течение последних 15 лет).

- Рак кожи. Настораживающие изменения родинок, бородавок или родимых пятен поможет диагностировать врач-дерматолог с помощью дерматоскопии. Процедуру желательно проходить ежегодно.

Проводится также и общая диагностика онкопатологии. Обследование подразумевает выполнение ряда диагностических мероприятий:

- Лабораторные анализы:

- Определение уровня онкомаркеров в крови.

- Молекулярно-генетический анализ. Он позволяет выявить специфические мутации, предопределяющие риск развития онкопроцесса.

- ДНК-диагностика ближайших кровных родственников. Процедура дает возможность выяснить риск возникновения болезни у всех членов семьи.

- УЗИ. Несомненные достоинства метода: он проводится быстро, безопасно, отличается демократичной стоимостью.

- МРТ, КТ. Обследование понадобится, если предыдущие результаты диагностики вызывают у лечащего врача подозрение на наличие онкопроцесса.

- Эндоскопическая диагностика. С ее помощью можно воочию увидеть новообразование через оптику эндоскопа.

- Проведение биопсии. Цель мероприятия – анализ образца ткани пораженного органа. Далее следует заключение о наличии или отсутствии атипичных структур.

Заключение

Ежегодно в мире ставят онкологический диагноз более 10 миллионам человек. Около 8 миллионов больных раком умирают каждый год от осложнений данного заболевания.

Довольно часто онкопроцесс даёт о себе знать только на терминальных (поздних) стадиях, когда актуальным будет лишь симптоматическое лечение. Поэтому не стоит дожидаться пугающих признаков. Своевременно диагностировать новообразование можно с помощью скрининг-обследования. Чем раньше патология будет выявлена, тем больше шансов у человека на благополучных исход болезни.

Обнаружив у себя настораживающие симптомы, не откладывайте визит к специалисту. Лучше убедиться в беспочвенности собственных подозрений, чем пропустить начальные этапы онкопроцесса.

Источник

Боли при онкологии — симптомы и лечение

Что такое боли при онкологии? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Рогов Д. Ю., нейрохирурга со стажем в 21 год.

Определение болезни. Причины заболевания

По данным Росстата, количество пациентов со злокачественными новообразованиями растёт: впервые данный диагноз был установлен в 2014 году у 510 500 человек. В 2015 году эта патология была обнаружена уже у 524 300 человек, а в 2016 году — у 530 500 человек. [5] Это может быть связано как с увеличением заболеваемости, так и с улучшением диагностики. Смертность от онкологических заболеваний составляет примерно 300 000 человек в год. [1]

Болевой синдром при онкозаболеваниях встречается у 24-86% пациентов в процессе лечения злокачественной опухоли и у 21-46% пациентов в стадии ремиссии. [18] С учётом наличия в России более 3 400 000 таких пациентов, становится очевидным, что количество нуждающихся в обезболивающей терапии велико, тем более, что в терминальной (последней) стадии онкологического процесса частота встречаемости боли достигает почти 100%. [6]

Согласно определению Международной Ассоциации по изучению боли (IASP), болевое ощущение — это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с существующим или возможным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения. [4]

Острая боль является нормальным ответом организма на воздействие повреждающего агента на ткани. Хроническая боль длится более трёх месяцев и выходит за рамки времени, требующегося для восстановления поражённых тканей организма.

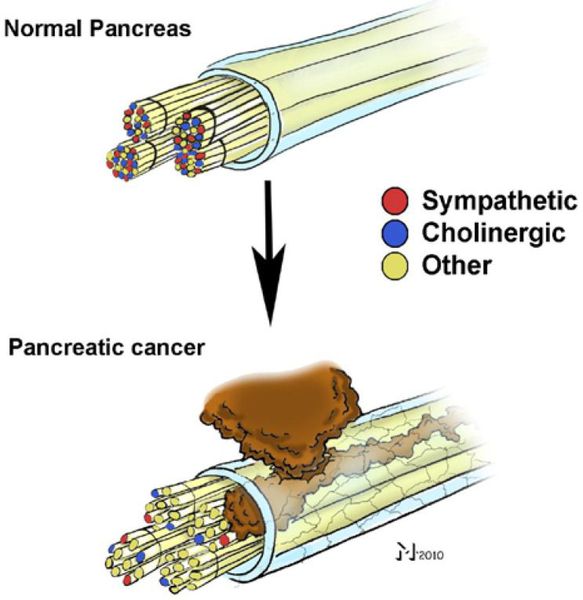

При онкологических заболеваниях боль нередко имеет несколько причин:

- первичное травмирующее воздействие опухоли — сдавление, растяжение тканей;

- выделение опухолью химических веществ (медиаторов), которые могут провоцировать боль;

- вовлечение в опухоль нервных стволов;

- боль вследствие длительного обездвиживания лежачего пациента и изменения метаболизма тканей;

- боль на фоне химиотерапии или облучения с поражением одного или множественных нервных волокон (полинейропатии, мононейропатии).

На восприятие и характер боли влияет также формирующаяся у большинства пациентов со злокачественными опухолями депрессия.

Симптомы болей при онкологии

Боль сама по себе является симптомом заболевания и представляет собой различной степени выраженности неприятные ощущения, которые могут по-разному ощущаться пациентами.

Боль оценивается по субъективному ощущению и описанию пациента и зависит от личностных, культурных и социальных особенностей. Используемые описания весьма разнообразны: боль может быть ноющей, грызущей, жгучей («как будто кипятком обдали», «жжёт как от крапивы»), пульсирующей, дергающей, сверлящей, тупой, режущей и т. д.

Также боль характеризуют в зависимости от остроты и длительности её присутствия: приступообразная, периодическая или постоянная. В этой ситуации очень важен тщательный опрос пациента для формирования полноты картины болевых ощущений конкретного больного. При этом всегда следует уточнять и вторичные болевые симптомы (в других зонах или другого характера, например, одновременная жгучая боль при поражении слизистой кишечника и боль тупого характера в поясничной зоне при метастазах), на которые пациент может не жаловаться, переключив всё внимание на основную боль. Это особенно важно при выборе метода хирургического лечения.

На начальной стадии онкозаболеваний болевой синдром может не беспокоить человека, так как размеры опухоли ещё не велики и не раздражают рецепторы.

Патогенез болей при онкологии

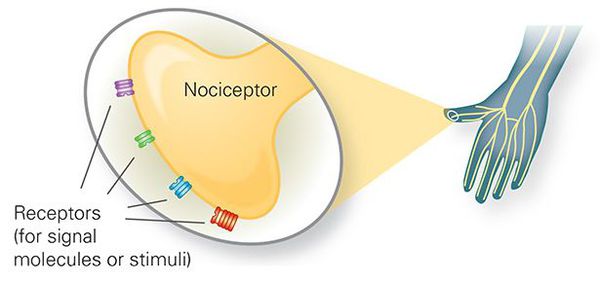

Патогенез возникновения боли является многокомпонентным, с участием:

- периферических чувствительных рецепторов;

- химических веществ — медиаторов (таких как гамма аминомасляная кислота, серотонин, эндорфины и энкефалины, простагландины, субстанция Р, глутамат, норэпинефрин, брадикинин и др.);

- проводящих путей болевой чувствительности;

- подкорковых и центральных центров ощущения и восприятия боли.

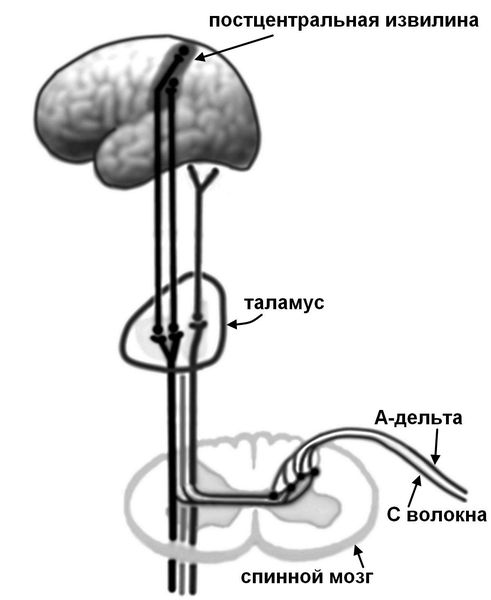

Боль первично возникает при раздражении ноцицепторов (механическое, температурное или химическое раздражение), передающих ощущение по нервным волокнам (быстрые миелинизированные А-дельта волокна и медленные С-волокна) в задние рога спинного мозга, где переключаются на спиноталамический тракт противоположной стороны.

Далее импульс проходит через подкорковые центры (таламус) и оценивается в зоне чувствительной коры. При этом в анализе и оценке болевого импульса участвуют и другие различные структуры, отвечающие за память и эмоциональное восприятие (лимбическая система, островковая доля, гиппокамп, поясная извилина). [17]

В формировании хронической боли имеет большое значение центральная сенситизация (избыточный ответ ноцицептивных нейронов в центральной нервной системе на нормальное или подпороговое раздражение). Противоболевая система работает за счёт подавления активности интернейронов (промежуточных нервных клеток) в задних рогах спинного мозга. Противоболевые стимулы могут исходить из коры передних отделов поясной извилины, миндалевидного тела, гипоталамуса, с участием серого вещества около водопровода мозга, ядер продолговатого мозга.

Классификация и стадии развития болей при онкологии

Классификация боли может быть проведена по нескольким критериям: [11]

- по области боли:

- локальная (голова, живот, конечности и т. д.);

- генерализованная;

- по отношению к органу или системе, которая является причиной боли (нервная система, костно-мышечная система, желудочно-кишечный тракт и т. д.);

- по длительности боли:

- приступообразная;

- постоянная;

- ремиттирующая с периодами благополучия;

- по общему времени существования боли:

- острая;

- хроническая (которая существует более 3-6 месяцев);

- по выраженности болевого синдрома:

- умеренный;

- средний;

- тяжёлый;

- по механизму развития:

- ноцицептивная;

- нейропатическая.

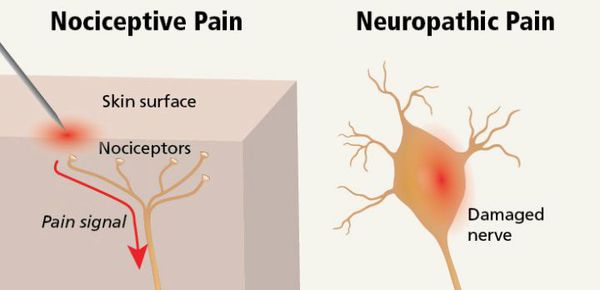

Ноцицептивная боль возникает при повреждении тканей с раздражением тонких А и С нервных волокон (ноцицепторов). Она может быть соматической и висцеральной.

Ноцицептивная соматическая боль возникает при раздражении ноцицепторов в мышцах, костях скелета или коже. Такая боль чаще всего локализованная. Она может быть как периодической, так и постоянной, по характеру — тупой, острой, давящей, пульсирующей, дёргающей, сверлящей, грызущей, распирающей и др.

Ноцицептивная висцеральная боль возникает вследствие раздражения ноцицепторов в органах с значительной симпатической иннервацией (полые органы или гладкая мускулатура). Обычно она разлитая, менее локализованная, чаще тупая хроническая с эпизодами усиления, нередко описывается как сжимающая, тянущая, схваткообразная.

Нейропатическая боль — следствие заболевания или повреждения соматосенсорной нервной системы (с первичным поражением периферических нервов или вследствие поражения центральной нервной системы). Она может сопровождать ноцицептивные болевые синдромы или быть самостоятельной — постампутационные боли, болевой синдром при развитии нейропатии на фоне химиотерапии, в результате вовлечения нерва в опухоль, при вирусных инфекциях, поражающих нерв (например постгерпетические нейропатии), и диабетической полинейропатии.

Специфические описательные характеристики такой боли: жгучая, стреляющая, «как будто облили кипятком», «жжёт как от крапивы». Кожная чувствительность в зоне такой боли обычно снижена и, как правило, сопровождается парестезиями и гиперпатией (возникновением неприятных или болевых ощущений при малейшем прикосновении — например, при ношении одежды и т.д.). [2] [15]

Осложнения болей при онкологии

Осложнения при хроническом болевом синдроме в значительной степени связаны с прогрессированием и осложнениями основного заболевания и проводимой лекарственной терапией.

Использование наркотических анальгетиков может приводить к запорам, тошноте, сонливости, формированию физической, реже — психической зависимости, в редких случаях передозировки — к снижению артериального давления и дыхательным нарушениям.

Инвазивные методы лечения боли также имеют свои специфические для каждого вида процедуры или операции осложнения. Отсутствие достаточного контроля за болью ведёт к снижению качества жизни, нарушениям сна, депрессии, нарушению социализации и т.д.

Болевой синдром совместно с другими осложнениями онкозаболеваний (чувством усталости и эмоциональным истощением) может стать причиной экзистенциального стресса больного. Приступы боли приводят к тревожности пациента в связи со страхом рецидива боли. По этой причине важна психотерапевтическая поддержка больных с болевым синдромом. [21]

Диагностика болей при онкологии

Боль — это субъективное ощущение пациента, не поддающееся оценке с помощью инструментальных или лабораторных исследований, которые могут только оценить возможные причины боли, но не интенсивность и переносимость боли пациентом.

Главным инструментом в диагностике боли остаётся беседа с пациентом, которая позволяет детализировать индивидуальный характер болевого синдрома. Для оценки степени болевого синдрома применяется визуально-аналоговая шкала боли.

Кроме шкалы боли существует большое количество шкал по оценке качества жизни и болевого синдрома, такие как Pain Detected, QLS и другие, позволяющие дополнить информацию, полученную по визуально-аналоговой шкале и со слов пациента.

Оценка боли может быть прямой (от пациента), так и непрямой (на основе поведения, психологической оценки). Исследуются также возможности проведения магнитнорезонансной томографии для оценки болевого синдрома. Применяются методы функциональной МРТ, МРТ перфузии, оценки изменения объёма и плотности серого и белого вещества в зонах, участвующих в перцепции боли. С помощью трактографии оценивают количество и зоны связей в белом веществе головного мозга.

Методом электроэнцефалографии проводится оценка функциональной активности головного мозга и формирования патологических связей. В оценке и формировании хронического болевого синдрома участвует большое количество центров головного мозга (такие как островок, поясная извилина, сенсомоторная кора, таламус, серое вещество водопровода мозга и голубое пятно) со сложными связями между собой и с другими участками головного мозга.

Однозначной трактовки информации, полученной с помощью МРТ и ЭЭГ, о взаимоотношении всех этих структур на сегодняшний день не сформировано, и пока это не применяется в рутинной практике. [14]

Лечение болей при онкологии

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и клиническим рекомендациям, [2] медикаментозное лечение боли включает в себя трехступенчатую схему.

Применение ненаркотических анальгетиков (неопиоидов) — первый этап лечения хронической боли слабой и средней интенсивности. Препараты, используемые на этой ступени: аспирин, парацетамол и другие анальгетики-антипиретики. На этой стадии возникают ограничения терапии вследствие побочных действий препаратов и наличия «потолка» обезболивания (дальнейшее наращивание дозы препарата уже не усиливает обезболивающий эффект).

Вторая ступень характеризуется усилением боли, несмотря на повышение дозы препаратов первой ступени. К слабым опиатам, назначаемым на этой ступени, относятся кодеин, дионин, и трамал (трамадол). Эти препараты представлены в различных формах выпуска, удобных для использования пациентом (капсулы, капли, свечи и ампулы).

Дальнейшее нарастание болевого синдрома и недостаточный эффект от проводимого лечения требует использования препаратов третьей ступени — просидола, норфина (нопен, бупренорфин), морфина, дюрогезика. Формы выпуска также могут быть разные — ампулы, таблетки, сублингвальные таблетки, свечи, пластырь.

Однако, даже соблюдение рекомендаций не решает всех проблем, связанных с медикаментозной терапией, таких как развитие толерантности (устойчивости) к препаратам и возникновение физической зависимости от них. Появление психической зависимости при использовании адекватно подобранной терапии наркотическими анальгетиками встречается гораздо реже, но всё же возможно. Часть проблем решается комбинацией препаратов и добавлением дополнительной (адъювантной) терапии (такие препараты, как кортикостероиды, антидепрессанты, противосудорожные препараты).

По данным ВОЗ около 20-30% пациентов всё равно не получают достаточного обезболивания даже при адекватно проводимой терапии. [19] В связи с этим разумным представляется необходимость комплексного подхода к пациентам с болевым синдромом, в котором должно быть место и инвазивным методам лечения боли (от малотравматичных (через прокол) — так называемые пункционные вмешательства, до открытых нейрохирургических вмешательств). К терапии таких пациентов должен привлекаться и специалист по лечению боли — это может быть нейрохирург, квалифицирующийся на лечении болевого синдрома, и/или анестезиолог).

В то время, как медикаментозная противоболевая терапия имеет системные рекомендации и может быть проведена в должном объёме, осуществление интервенционного (с помощью хирургических манипуляций) лечения боли пока не получило достаточного практического развития в России.

Интервенционные методы лечения боли

К интервенционным методам терапии относятся: [7] [8] [9] [10] [12] [13] [16]

- химическая нейромодуляция (введение анальгетиков в эпидуральное пространство или спинномозговую жидкость — так называемые «морфиновые помпы»);

- электрическая нейромодуляция (электрическая стимуляция ядер головного мозга, проводников болевой чувствительности спинного мозга, периферических нервов);

- нейролиз (разрушение) периферических нервов и сплетений (солнечное, верхнее подчревное, непарный ганглий) химическим или радиочастотным методами;

- операции по пересечению проводящих путей болевой чувствительности;

- деструктивные операции на центрах болевой чувствительности головного мозга.

Химическая нейромодуляция

Суть этого метода лечения — доставка препарата максимально близко к зоне его активности.

При эпидуральном введении обезболивающий препарат (чаще это опиоидные анальгетики) вводится в позвоночный канал в пространство над оболочками спинного мозга с помощью специальных систем. Данный метод не позволяет значительно снизить дозу препарата по сравнению с инъекционным или пероральным приемом, сохраняется системное воздействие препарата на организм вследствие всасывания из эпидурального пространства, отмечается относительно высокий риск воспалительных осложнений.

При субарахноидальном введении препарат вводится непосредственно в спинномозговую жидкость с помощью специальных помп, что позволяет (на примере морфина) снизить дозу препарата до 300 раз по сравнению с системным приемом. [7] Однако существующие практические ограничения использования морфиновых помп не могут обеспечить потребности всех нуждающихся в этом пациентов.

Возможными осложнениями такого вида лечения могут быть: [7] [13]

- гормональные нарушения;

- воспалительные осложнения на фоне инородного тела (помпы);

- гранулёма в области катетера помпы, затрудняющая выделение препарата по катетеру;

- при использовании опиоидных анальгетиков возможно возникновение гипералгезии (повышенной чувствительности с неприятным болезненным ощущением);

- при использовании опиоидных анальгетиков возможно возникновение миоклонусов (непроизвольных вздрагиваний) в конечностях;

- при использовании высоких доз опиоидных анальгетиков возможна блокада дыхательного центра.

Часть этих осложнений, возможно, будет решена с помощью новых препаратов, например, такого как исследующийся в последние годы циконотид, не являющийся родственником опиатов и имеющий меньший риск формирования привыкания и блокады дыхательного центра. Однако и этот препарат имеет значительное количество побочных эффектов, которые также ограничивают его применение. [13] [20]

Электрическая нейромодуляция

Данная процедура заключается в электрической стимуляции периферического нерва, проводящих путей болевой чувствительности спинного мозга или стимуляции ряда центров головного мозга (ядра таламуса, серого вещества водопровода головного мозга, двигательной коры). Подобная электростимуляция обладает сложным, комплексным и не до конца изученным механизмом действия, однако для простоты понимания можно сказать, что она уменьшает проведение болевой импульсации в центры болевой чувствительности головного мозга (при стимуляции спинного мозга или периферических нервов) или изменяет восприятие боли при стимуляции центров в головного мозге.

Нейролиз периферических нервов и вегетативных сплетений химическим или радиочастотным методом

Нейролиз периферического нерва проводится:

- при развитии боли в зоне одного чувствительного нерва;

- при смешанной иннервации нерва (чувствительной и двигательной), когда потеря движений, обусловленных этим нервом, не имеет значения для пациента (например один межреберный нерв), или когда движения в этой зоне уже утрачены вследствие основного заболевания.

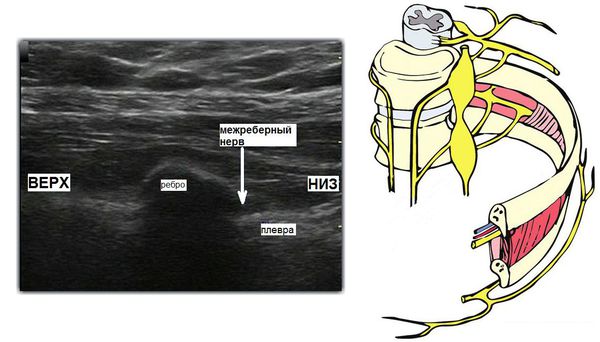

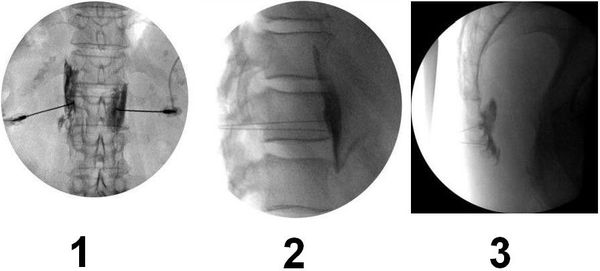

Нейролиз вегетативных нервных сплетений показан пациентам с ноцицептивной висцеральной болью при онкологии органов брюшной полости и органов малого таза. Методика является максимально щадящей для пациента и проводится пункционно (прокол иглой для доставки химического агента или радиочастотного электрода) под рентгенологическим контролем, реже используется УЗИ или МРТ- навигация.

Операции по пересечению проводящих путей болевой чувствительности

Суть операций заключается в пересечении путей проводящих болевую чувствительность от очага боли к анализирующим центрам головного мозга на уровне спинного мозга или ствола мозга.

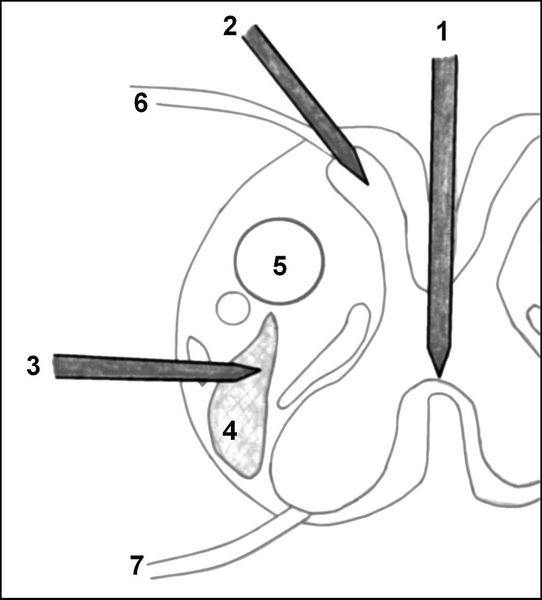

1 — срединная миелотомия; 2 — разрушение зоны вхождения заднего чувствительного нервного корешка в спинной мозг (DREZ-отомия); 3 — хордотомия; 4 — спиноталамический тракт (проводящие пути болевой чувствительности); 5 — кортикоспинальный тракт (проводник двигательных импульсов); 6 — задний (чувствительный) нервный корешок; 7 — передний (двигательный) нервный корешок

Срединная миелотомия заключается в пересечении перекреста спиноталамического тракта и применяется в случае двусторонних болей при срединных (онкология грудной клетки, брюшной полости, нижних конечностей) или при многоочаговых поражениях нижней половины тела.

DREZ-отомия используется для выключения односторонней боли в конечности (при онкологическом поражении, травме нервных корешков, иннервирующих конечность с грубым нарушением функции конечности).

Хордотомия заключается в пересечении спиноталамического тракта. Может выполняться как малоинвазивно — через прокол под контролем компьютерного томографа на верхнешейном уровне, так и в виде открытой операции на грудном уровне. Хордотомия используется для лечения одностороннего ноцицептивного соматического болевого синдрома. Применение двусторонней хордотомии на шейном уровне возможно, но имеет более высокие риски дыхательных нарушений.

Деструктивные операции на центрах болевой чувствительности головного мозга

Наиболее типичной операцией является стереотаксическая двусторонняя цингулотомия, которая может применяться при большинстве болевых синдромов. При этом меняется центральное восприятие боли, а также возникает некоторый антидепрессивный эффект, который облегчает переносимость остаточной боли и улучшает качество жизни.

Решение вопроса о возможности оперативного лечения и виде операций окончательно принимает нейрохирург после оценки состояния пациента, истории заболевания, обследований и в согласовании с основным лечащим врачом такого пациента (врачом-онкологом).

Прогноз. Профилактика

Прогноз у пациентов с онкологической болью определяется преимущественно течением основного заболевания.

Профилактика развития болевых синдромов при онкологической патологии трудна и заключается обычно в следующем:

- проведение адекватной терапии с соблюдением принципов осуществляемой медикаментозной терапии: [3]

- принимать препараты по расписанию, а не по желанию;

- начинать лечение ненаркотическими анальгетиками с дальнейшим переходом при необходимости к слабым, а затем сильным опиатам;

- строго соблюдать дозы и схемы приёма;

- приём препаратов через рот должен осуществляться как можно дольше — это самый удобный способ приёма препаратов для больного, особенно в домашних условиях;

- препараты с плацебо-эффектом не должны применяться для лечения боли у онкологических больных;

- комплексный подход к ведению пациента — своевременная хирургия в максимально возможном объёме, назначение лучевой и химиотерапии, правильная медикаментозная противоболевая терапия, участие нейрохирурга в оценке трудно купируемых болевых синдромов, психологическая и социальная реабилитация.

Источник