Медицинские интернет-конференции

Языки

Эмоции против разума в практике врача

Резюме

В обзоре представлены размышления о проблеме конфликта разума и эмоций, о значении этих сфер в деятельности практикующего врача.

Ключевые слова

Обзор

Эмоции против разума в практике врача

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Внутренний конфликт между рациональностью и эмоциональностью является постоянным источником стресса для врачей, которые часто связывают личные переживания с жизненно важными вопросами своих пациентов. С самого начала учебы и дальнейшей карьеры врачей учат мыслить рационально. Однако, все мы не машины, которые могли бы активно выключать эмоции. Наблюдение за принятием решений врачами показало некую смесь импульсивного и методического, что же должно преобладать? Какое есть решение, чтобы объединить их?

Разум — способность воспринимать, оценивать и интегрировать элементы мира (физические или теоретические) по своему смыслу. Короче говоря, разум позволяет понимать мир вокруг нас.

Эмоции, с другой стороны, представляют собой смесь психологических и физических реакций, по которым в целом производится оценка самого себя и окружающего мира. Это — непосредственное, подсознательное суждение о своих ценностях, настроении и прошлом опыте.

Так, например, «любовь с первого взгляда» имеет место, потому что есть автоматическая эмоциональная реакция. Однако, не может быть «разума на первый взгляд», потому что мысли должны быть обработаны посредством рассуждения. Оцениваете ли вы разум более высоко, чем эмоции, или наоборот, является вопросом оценочного суждения, воспитания, образования и личного выбора.

Почему эмоция так важна?

Эмоция — это своеобразный двигатель нашей жизни. Без эмоции мы не чувствуем необходимость действовать, независимо от того, насколько широкий и глубокий может быть запас знаний о проблеме. Любовь и страх — две стороны нашей эмоциональной медали. Когда врач принимает решения, старается поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, то именно здесь прослеживается любовь к собрату — своему пациенту. Страхи же появляются от мыслей поставить неправильный диагноз, неумышленно нанести угрозу пациенту, понести ответственность за содеянное. Чувства переживания, счастья или страха врача могут накапливаться и проявляться при последующем контакте врача со случайным пациентом, может возникнуть неадекватное расположение врача к больному. Это и является причиной того, что медицинское образование исключает принятие решений, эмоционально обоснованных.

Разум и эмоция не противоречивы и не взаимозаменяемы. Факт (опухоль пациента, например) не может быть изменен из-за того, что кто-то переживает об этом. То же самое сохраняется для протоколов лечения. Процессы принятия решений и в диагнозе и в лечении, поэтому, зависят от причины, разумного мышления. Это — то, на что должны ориентироваться все врачи и работники здравоохранения.

С другой стороны, для пациентов, у которых по большей части нет медицинского образования и многолетнего опыта, большее значение имеют эмоции, которым они дают волю, оказываясь в ситуациях, касающихся их здоровья или лечения. Именно здесь теряется связь между действительностью и эмоциями пациентов. Их страхи берут верх над здравым смыслом. Обладающий самосознанием пациент — тот, кто может успешно отделить причину от эмоции во время принятия врачом решений, которые затрагивают их здоровье и благосостояние.

Эмоции не могут быть отделены от человеческого опыта. Они по сути и не положительны, и не отрицательны. Эмоции, сдержанные опытом, вместе с образованием и самоанализом врача являются самым вернейшим путем не только к достижению правильных медицинских решений, но также и ,более существенно, к наслаждению своей жизнью.

Когда эмоции врача имеют конфликт с его разумом, необходимо сделать паузу и проанализировать всю ситуацию. Это может оказаться судьбоносным как для врача, так и для его пациентов. Как сказал капитан Спок в 1991 году в «Star Trek VI: Неоткрытая Страна»: «Логика есть начало мудрости, Валерис, а не конец».

Литература

Маклаков А.Г. Общая психология / СПб.: Питер, 2006. — 582 с.

Мананикова Е.Н. Психология личности / 2-е изд. — М.: Дашков и К, 2009. — 218 с.

Немов Р.С. Общая психология: [крат. курс] / Р.С. Немов. — СПб.: Питер, 2008. — 304 с.

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – Москва, 1971 г.

Рогов Е.И. Эмоции и воля. – Москва, Владос, 2001 г.

Источник

Синдром эмоционального выгорания у врачей

Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная.

А.П. Чехов

Большая часть работ, касающихся психического здоровья врачей, как отечественных, так и зарубежных, посвящена синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). Основным предрасполагающим фактором эмоционального выгорания является продолжительность работы и чрезмерная рабочая нагрузка в ситуациях напряженных межличностных отношений. В связи с этим СЭВ характерен для представителей коммуникативных профеcсий: сотрудников различных сервисных служб, учителей, психологов, врачей и медицинского персонала.

Выгорание понимается как дисфункциональное состояние, возникающее у работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса. Оно также определяется как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях, характеризуется эмоциональным истощением, снижением эффективности профессиональной деятельности, обесцениванием труда и снижением значимости собственных успехов.

Эмоциональное выгорание – динамический процесс, проходящий поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса, являясь профессиональным дистрессом, оно включает как психологический, так и психосоматический аспекты.

В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как форму профессиональной деформации личности, которая представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.

Впервые проблема эмоционального выгорания была поставлена H.G. Freudenberger в 1974 г. при исследовании медперсонала. В 1990 г. M. Olkinuora и соавторы провели одно из самых крупных исследований СЭВ, базируясь на большой исследовательской выборке из 2671 финских врачей различных специальностей. Исследования позволили выявить 2 группы: специалисты с высоким уровнем выгорания – лица, работа которых связана с хроническими больными, неизлечимыми и умирающими пациентами (пульмонологи, психиатры, онкологи), и специалисты с низким уровнем выгорания, работа которых связана с пациентами, имеющими благоприятный прогноз (акушеры-гинекологи, офтальмологи).

Показано, что уровень эмоционального выгорания врачей-терапевтов в Европе и Латинской Америке, по оценкам разных исследователей, варьирует от 20 до 45%. По данным опроса интернов в США, этот показатель превышает 75%. В 2012 г. было проведено еще одно крупномасштабное исследование специалистами из ряда ведущих клиник и университетов США. Авторы опросили 7288 врачей различных специальностей и выявлили, что около половины американских врачей подвержены профессиональному выгоранию (46%), а это на 10% выше, чем в среднем по популяции. Регистрировали такие симптомы, как эмоциональное истощение, безразличие к результатам своей деятельности, пессимизм и подавленность.

Самыми измученными чувствовали себя врачи приемного покоя и семейные врачи. По мнению специалистов, выявленная тенденция в скором времени может привести либо к сокращению количества врачей, которые раньше уйдут из профессии, либо к сокращению их рабочих часов, в то время как потребность в этой профессии в США растет в связи со старением населения (согласно данным ФГБУ «Национальный научный центр нарко- логии», 2012).

По данным В.А. Винокура и О.В. Рыбиной, в 1980-х гг. в нашей стране 60% медицинских работников считали, что их работа сопровождается заметным для них эмоциональным напряжением, а в 2004 г. уже 74% врачей и 82% медицинских сестер отмечали постоянное и достаточно высокое нервно-психическое напряжение.

По частоте СЭВ врачи-наркологи занимают одну из ведущих позиций. В качестве причин такой высокой подверженности эмоциональному выгоранию психологи называют трудный контингент больных и их родственников, длительность и трудоемкость терапевтического процесса по достижении ремиссии у зависимых от психоактивных веществ, затрудненного некритичностью больных к своему заболеванию, а также большое количество рецидивов у больных.

По приводимым П.И. Сидоровым данным, почти 80% врачей-психиатров и психиатров-наркологов имеют признаки СЭВ разной степени выраженности. Л.Н. Юрьева, обследовав 100 психиатров Восточной Украины, выявила признаки этого синдрома в 79% случаев. О наибольшей подверженности психиатров к развитию СЭВ указывают данные В.Л. Дресвянникова и соавторов.

В.В. Лукьянов (2007) изучал степень выраженности и структуру СЭВ у наркологов. Автор показал достоверные отличия симптомов эмоционального выгорания у наркологов в зависимости от возраста и стажа профессиональной деятельности. Испытуемые со стажем работы до 10 лет продемонстрировали наибольшие степени выраженности симптомов «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» и «редукции профессиональных обязанностей», проявляющихся в попытках облегчить или сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат.

У наркологов со стажем работы от 10 до 20 лет была отмечена наибольшая выраженность таких симптомов, как переживание психотравмирующих обстоятельств, эмоциональная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения. У наркологов со стажем работы более 20 лет наибольшей степенью выраженности отличался симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования.

В работе И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт были выявлены особенности развития СЭВ в различных профессиональных группах, при этом самые высокие показатели выраженности фаз синдрома наблюдались в группе врачей-онкологов; на втором месте находились врачи-психиатры, а выявленные изменения были расценены как результат воздействия продолжительного профессионального стресса.

В качестве основной причины эмоционального выгорания B. Williams называет неудовлетворенность своей работой. Кроме того, неудовлетворенность врача работой имеет высокую корреляцию с неудовлетворенностью пациента лечением и низким комплайенсом больных.

В других исследованиях было доказано, что высокую корреляцию с неудовлетворенностью своей работой и с СЭВ имеют тяжелые условия труда, особенно переработки, и плохой контроль выполняемой работы. По мнению Е.П. Ильина, существуют 3 группы факторов, играющих существенную роль в формировании эмоционального выгорания: личностные, ролевые и организационные.

П.И. Сидоров и А.В. Парняков одной из главных причин выгорания считают психологическое переутомление, когда требования (внутренние и внешние) длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), что и приводит к нарушению состояния равновесия и возникновению синдрома. F.J. Lee и соавторы установили, что внутрисемейные проблемы также способствуют усилению выраженности эмоционального выгорания.

Многие авторы отмечают, что профилактика и коррекция СЭВ во многом определяются личностными факторами, способствующими и препятствующими его возникновению и развитию. Т.В. Черникова и соавторы обратили внимание на меньшую вероятность и интенсивность выгорания у специалистов с положительным отношением к миру и более высоким уровнем самоуважения.

Е.Г. Ожогова в своем исследовании показала, что для профессионалов с отсутствием или незначительной выраженностью СЭВ характерно гармоничное соотношение компонентов в системе смысложизненных ориентаций и преобладание таких ценностей, как духовное удовлетворение, творчество и активная социальная жизнь.

Обычные стратегии снижения выраженности СЭВ включают хорошее питание и времяпровождение с семьей и друзьями. Также должна проводиться коррекция системы профессиональных ценностей. K.M. Swetz и соавт. установили, что врачи, работающие в хосписах и других сферах паллиативной медицины, используют различные методики для избегания СЭВ. В первую очередь это поддержание профессиональных коммуникаций (60%), размышления о будущей смене деятельности (47%), общение друг с другом (47%), изоляция от коллег (20%), хобби (40%).

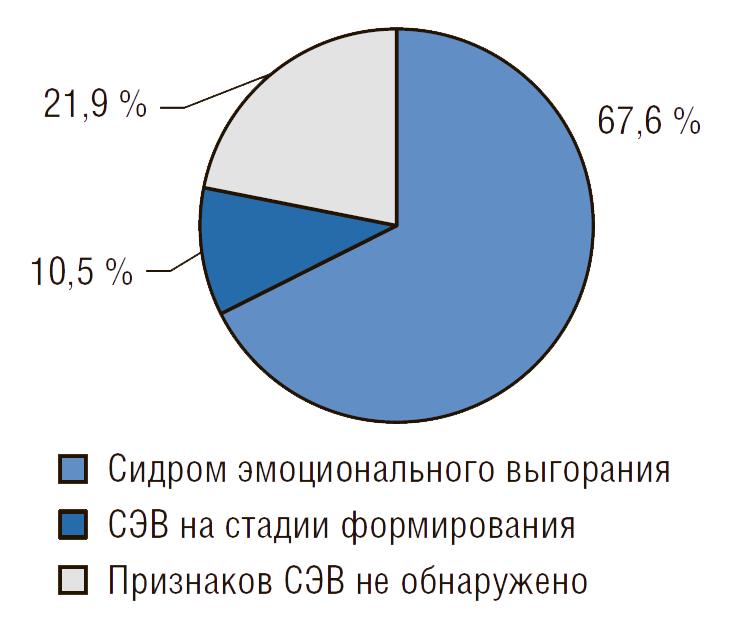

Одним из важных факторов профилактики СЭВ является оптимизация условий труда. Были попытки проведения исследования по подбору оптимальной длительности визита к врачу, но результаты имеют неоднозначную трактовку. Согласно опроснику диагностики СЭВ В.В. Бойко, различные признаки СЭВ были отмечены и у обследованных нами врачей. Так, из 383 обследованных врачей Забайкальского края эмоциональное выгорание было выявлено у 67,6% (n=259) – это медицинские работники, которые набирали более 61 балла по опроснику. У 10,5% (n=40) врачей фазы синдрома находятся на стадии формирования – это врачи, которые набирали от 31 до 60 баллов. У 21,9% (n=84) респондентов не отмечено признаков эмоционального выгорания – суммарный балл по опроснику не превышал 31, т.е. это были врачи, пока еще не подверженные профессиональной деформации личности. Показатели опросника В.В. Бойко представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Показатели опросника диагностики синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

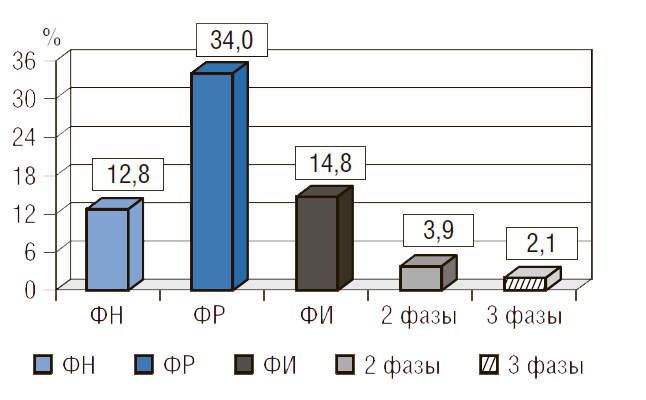

Как уже было отмечено, у 67,6% врачей есть СЭВ. Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что у 61,6% (n=236) обследованных полностью сформирована только одна из 3 фаз синдрома: при этом сформированная фаза напряжения (ФН) выявлена у 12,8% (n=49) врачей, фаза резистенции (ФР) – у 34,0% (n=130) и фаза истощения (ФИ) – у 14,8 % (n=57) респондентов. У 3,9% (n=15) врачей сформированы 2 фазы, их комбинация может быть следующей: ФН+ФР; ФН+ФИ; ФР+ФИ. У 2,1% (n=8) полностью сформированы все 3 фазы синдрома: ФН+ФР+ФИ (ввиду малой выборки распределение по полу, специализации и стажу работы врачей с двумя или тремя сформированными фазами СЭВ не проводилось). При анализе распространенности эмоционального выгорания с учетом половой принадлежности были получены следующие результаты.

Рисунок 2. Структура синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

ФН выявлена у 12,0% женщин и у 14,5% мужчин. Показатель ФР у женщин составил 38,5%, что достоверно превышает это показатель у мужчин – 25,2% (p=0,009). ФИ была выявлена у 15,8% врачей-женщин и 12,9% врачей мужского пола (табл. 1).

Учитывая специализацию врачей, также были выявлены различия в показателях фаз эмоционального выгорания. Так, ФН у онкологов была выявлена в 21,2% случаев, что весомо больше по сравнению с врачами хирургического профиля – 4,5% (p=0,008). Показатель ФН у врачей скорой медицинской помощи (СМП) составил 18,8% и достоверно превышал показатель у врачей хирургического профиля (p=0,01). ФН у психиатров-наркологов отмечена в 16,3% случаев, что также превышает этот показатель у врачей хирургического профиля (p=0,02). Показатели данной фазы у врачей терапевтического профиля и акушеров-гинекологов составили 12,0 и 8,9% и не отличались от показателей других врачей. ФР была выявлена у онкологов в 51,5% случаев, что достоверно больше, чем у врачей хирургического (p=0,009) и терапевтического (p=0,04) профилей, показатели которых составили 25,4 и 31,3% соответственно. У психиатров-наркологов ФР составила 38,7%, у акушеров-гинекологов – 32,8% и у врачей СМП – 32,1%.

Источник