- Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

- Причины патологии

- Патогенез

- Общая симптоматика

- Виды гиперкинезов

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение гиперкинезов

- Расстройства движения (дискинезии)

- Гиперкинез — что это?

- Какие проявления навязчивой двигательной активности бывают?

- Тремор

- Миоклония

- Хорея

- Атетоз

- Мышечная дистония

- Причины навязчивой двигательной активности

Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

Причины патологии

Главная причина гиперкинезов – это дисфункция церебрального двигательного аппарата. Это нарушение может быть вызвано различными факторами:

- дегенеративные процессы в центральной нервной системе, имеющие наследственный характер;

- состояния, связанные с перинатальными травмами;

- перенесенные черепно-мозговые травмы;

- опухоли головного мозга;

- различные токсические поражения – алкоголизм, отравление СО2;

- перенесенные нейроинфекции – менингиты, энцефалиты;

- нарушения мозгового кровообращения;

- эндокринные заболевания;

- психогенные факторы – неврозы, психозы, тревожные расстройства.

Гиперкинезы в ряде случаев возникают как побочный эффект при приеме психостимуляторов или нейролептиков.

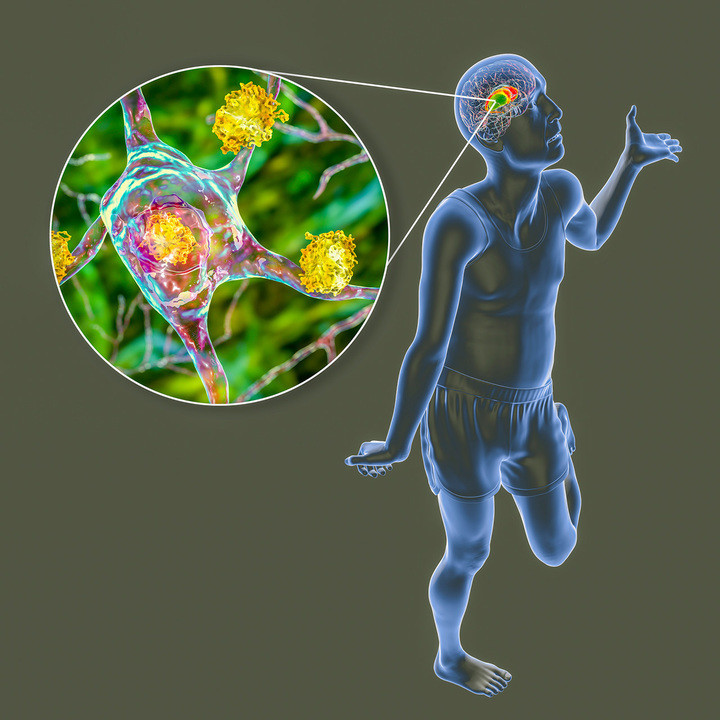

Патогенез

Гиперкинезы возникают вследствие нарушений в деятельности экстрапирамидной системы ЦНС. Она отвечает за регулирование напряжения мышц, контролирует положение тела в пространстве и управляет мимикой. Несогласованность в работе мозговой коры, мозжечка, ядер двигательного анализатора искажает импульсы двигательных нейронов, поступающих к мыщцам. В результате моторика человека искажается и принимает аномальный характер.

Общая симптоматика

К главным симптомам гиперкинезов относятся двигательные акты, совершаемые пациентами против их воли, так называемые насильственные. Сами пациенты описывают их как результат непреодолимого желания, которому они не могут противостоять.

В перечень симптомов, представляющих гиперкинезы, входят:

- частые моргания и зажмуривания глаз (тики);

- судорожные наклоны или повороты головы;

- тремор различных частей тела, чаще конечностей;

- миоклонии – резкие мышечные подергивания рук или шеи;

- хорея – аритмичные движения мимики, непроизвольные звуки, возникающие из-за быстрых сокращений мышц гортани;

- баллизм – резкое вращение бедра или плеча;

- блафароспазм – патологическое смыкание век, как один из признаков различных заболеваний.

Формы гиперкинезов могут варьировать от прерывисто частых до постоянных. Некоторым больным удается усилием воли контролировать определенные формы гиперкинезов (например, тики), но через некоторое время приступ насильственных движений снова проявляет себя с еще большей силой.

Виды гиперкинезов

Существуют различные критерии, которые используются для классификации патологии. Благодаря им, можно выделить следующие виды гиперкинезов:

- детские формы – гиперкинезы до года, в возрастной категории от года до пяти, в период полового созревания;

- по типу возникновения – спонтанные, рефлекторные (реакция на внешние явления), акционные (провоцируемые определенным состоянием), индуцированные (могут контролироваться пациентом);

- по течению – постоянные (тремор) и эпизодические (тики);

- по скорости движений – быстрые и медленные;

- по локализации – гиперкинезы лица, конечностей, языка;

- по происхождению – различают первичные (врожденные) и вторичные гиперкинезы, приобретенные в результате травм или приема лекарственных средств.

Гиперкинезы при ДЦП у детей начинают проявляться в возрасте 1,5-2 года. Дети с такой патологией с трудом координируют свои движения, которые часто выглядят как толчки, рывки и скручивания. Повторяющиеся движения могут быть быстрыми и ритмичными или, наоборот, медленными и беспорядочными.

Гиперкинезы при ДЦП могут сопровождаться нарушениями глотания, задержкой и расстройствами речи, лабильностью эмоциональной системы.

Возможные осложнения

Оставленные без лечения различные проявления гиперкинезов ведут к таким осложнениям, как суставные контрактуры — лечение которых необходимо. Для этой патологии характерны ограничения подвижности суставов, вызывающие затруднения с одеванием, причесыванием и совершением других простых движений.

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной неподвижности и инвалидности пациента.

Диагностика

Прежде, чем определить, как лечить гиперкинез, необходимо провести точную и достоверную диагностику. При этом обращают внимание на клиническую картину заболевания, оценку психологического и интеллектуального состояния пациента.

В диагностике гиперкинезов используются:

- общий и биохимический анализы крови – диагностируют патологию, возникающую вследствие токсического воздействия;

- КТ и МРТ головного мозга – выявляют опухоли, различные дегенеративные изменения;

- электроэнцефалография – определяет активность мозга, диагностирует эпилепсию;

- исследование мозгового кровотока, УЗДГ сосудов головного мозга и шеи;

- исследование цереброспинальной жидкости.

Некоторым пациентам назначают консультацию генетика. Она необходима, если есть подозрение о том, что гиперкинезы являются симптомами наследственных заболеваний.

Диагностика гиперкинезов – это длительный процесс, на который понадобится несколько недель. Определение причин патологии позволит лечить гиперкинез более эффективно.

Лечение гиперкинезов

Традиционное лечение гиперкинезов подразумевает применение консервативной терапии. Пациенту подбирают необходимые лекарственные средства следующих групп:

- холинолитики – вещества, блокирующие возбужденное состояние нервной системы, эффективны при треморах, писчем спазме;

- вальпроаты — этот вид препаратов используется в лечении эпилепсии, а также эффективен для снятия спазмов при тиках, миоклониях, лицевых спазмах;

- нейролептики – препараты, оказывающие успокаивающее действие, снижают реакцию организма на внешние раздражители, эффективны при треморах, миоклониях, баллизме, хореи;

- Ботулотоксин в инъекциях – понижает сократительную способность мускулатуры, блокирует передачу возбуждения мышечным волокнам, эффективно устраняет блефароспазм;

- противосудорожные средства (Клонезепам) – применяют при лечении тремора, тиков, хореи.

В процессе лечения подбор препаратов осуществляется индивидуально, с учетом состояния пациента. Подбор лучше проводить в условиях стационарного лечения.

Помимо медикаментозной терапии в лечении применяются массажи, выполнение упражнений ЛФК, физиолечение. Пациентам с таким диагнозом показано санаторно-курортное лечение.

Лечение гиперкинезов у детей подразумевает назначение препаратов Пирацетам и Пантокальцин. Они снижают двигательную активность, нормализуют работу сосудистой системы головного мозга. Для улучшения метаболизма клеток головного мозга применяют Глицин, Гликозил, для расслабления мускулатуры – средство Ацедипрол. Для обеспечения клеток головного мозга кислородом принимают витамины группы В.

При гиперкинезах детям назначают массажи, водные и физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. В особо сложных случаях показано хирургическое вмешательство.

В целом гиперкинезы не представляют опасности для жизни пациента, но вызывают значительные трудности в его нахождении в обществе и формировании взаимодействия с другими людьми. Полностью исключить самопроизвольные движения пациента нельзя, но при регулярном лечении можно достичь снижения их интенсивности, тем самым улучшив качество жизни человека.

На данный момент не существует эффективных профилактических мер, которые способны снизить риск развития патологии. Среди общих рекомендаций – своевременное выявление и лечение перинатальных, травматических и токсических поражений мозга, консультации генетиков лицам с наследственной предрасположенностью к патологии.

Источник

Расстройства движения (дискинезии)

Многие из нарушений двигательной активности свидетельствуют о заболеваниях нервной системы. Их причины могут быть самыми разнообразными.

Гиперкинез — что это?

Любой осмысленной двигательной активностью руководит кора головного мозга. Именно здесь возникает побуждение к действию, которое по нервным волокнам поступает в спинной мозг, откуда и посылаются импульсы в мышцы. Поддерживать центр тяжести тела и координировать движения, не особо задумываясь, мы умеем благодаря мозжечку. А за мышечный тонус, ритмичность и плавность движений отвечают подкорковые ядра головного мозга. Благодаря им мы способны на множество разнообразных действий: бег, прыжки, танцевальные па. Богатство эмоциональных реакций (плач, смех, мимика) тоже сфера деятельности подкорковых ядер.

Нарушения в работе этой сложной системы проявляются всевозможными непроизвольными движениями. Такая чрезмерная активность называется в медицине гиперкинезом. Для подобных состояний характерно ослабление тонуса мускулатуры в сочетании с непроизвольными бессмысленными движениями и мышечными спазмами.

Какие проявления навязчивой двигательной активности бывают?

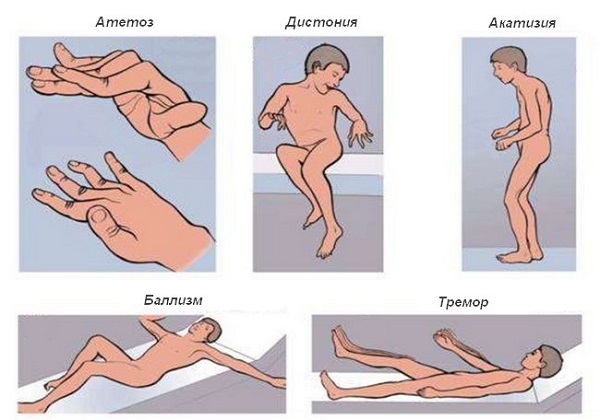

Тремор

Вспомните о нервной дрожи, которая возникает при утомлении, стрессе, тревожных состояниях, возбуждении. Это тремор. Такая реакция характерна для большинства здоровых людей. Встречается и тремор, обусловленный поражениями мозжечка. Для него характерна дрожь в руке или ноге, когда они приближаются к намеченной цели. Иногда дрожь начинается при сохранении определенной позы или удерживании тяжести. Например, сильное дрожание головы и туловища появляется в положении стоя и исчезает, если прилечь. При «треморе бьющихся крыльев» человек становится похожим на птицу, которая пытается взлететь.

Миоклония

Другой вариант непроизвольной двигательной активности, знакомый большинству из нас, — миокло** ния**. Это моментальное сокращение одной мышцы или группы мышц. Ночные вздрагивания при засыпании, обычная икота тоже проявления миоклонии. Кстати, последняя возникает при непроизвольном сокращении мышц диафрагмы.

Еще один распространенный вид неконтролируемой активности — тик. Это короткие, резкие, повторяющиеся вздрагивания головы, туловища, мышц лица, рук или ног. Простой тик (например, непроизвольное моргание), часто появляется в детстве и порой воспринимается окружающими как нервозность и манерность. Как правило, он проходит сам по себе, когда ребенок становится подростком. Однако случается, что с возрастом двигательные расстройства усугубляются. Так происходит при синдроме Туретта , когда тик начинает имитировать более сложные движения и сопровождается навязчивым произнесением однотипных звуков или слов ( логорея ). Вокальный тик может проявляться лающими или хрюкающими звуками. Нередко встречается и неконтролируемое сквернословие ( копролалия ).

Хорея

Хорея — это быстрые хаотические движения. Иногда они незаметно встраиваются в осмысленные действия. Хорея Гентингтона , которая имеет наследственную природу, проявляется дергающими движениями рук и ног, комичной танцующей походкой, непроизвольными гримасами. Бывает, что человек утрачивает способность сохранять ту или иную позу, например сидеть, сдвинув колени. При ревматическом поражении ЦНС (чаще всего встречается в подростковом возрасте) возникает малая хорея , которую раньше называли пляской святого Витта (внешне она напоминает гримасничанье и пританцовывание). Встречается и хорея беременных , развивающаяся в первой половине беременности.

Атетоз

Червеобразные извивающиеся движения кистей и стоп со сменами поз характерны для атетоза. При гемибаллизме человек совершает непроизвольные бросковые или вращательные выпады одной рукой, реже ногой. Иногда все это сопровождается движениями рта.

Мышечная дистония

Случаются и такие нарушения мышечного тонуса, которые заставляют человека принимать какую-нибудь неестественную позу, мешающую нормальной двигательной активности — мышечные дистонии. Они могут распространяться на все тело или базироваться в отдельных группах мышц. Например, торсионная дистония проявляется медленными, штопорообразными движениями туловища. А спастическая кривошея сопровождается наклоном или поворотом головы в одну сторону. И, наконец, профессиональные дистонии возникают на почве каких-либо однообразных рабочих движений.

Причины навязчивой двигательной активности

Многие из описанных нарушений двигательной активности свидетельствуют о заболеваниях нервной системы. Их причины могут быть самыми разнообразными: невротические расстройства; токсические поражения головного мозга (например, алкоголем или соединениями меди); наследственные или врожденные болезни; прием некоторых лекарств; травмы головного мозга, в том числе родовые; употребление некоторых наркотиков; опухоли головного мозга; расстройства мозгового кровообращения (атеросклероз, инсульт и его последствия).

Чтобы избавиться от навязчивых движений, надо выявить их первопричину, на которую и должно быть направлено лечение. Часто не обойтись без длительного приема препаратов, влияющих на активность двигательных систем мозга. В сложных случаях прибегают к нейрохирургическим методам лечения.

По материалам журнала «Семейный доктор», (N12) Декабрь 1999 г.

Источник

.jpg)