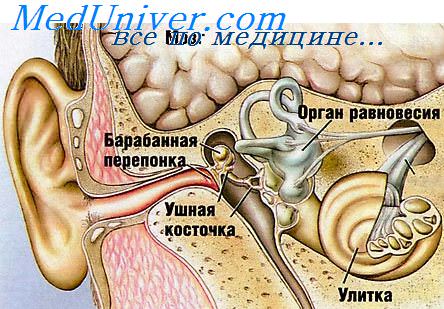

Пирамиде височной кости располагаются органы чувств

На томограммах в аксиальной проекции представлены практически все пограничные анатомические образования, которые являются критическими при определении степени распространения воспалительного процесса за пределы пирамиды.

В аксиальной проекции прослеживаются просвет, передняя и задняя стенки слухового прохода: отделы барабанной полости — эпитимпанум, мезотимпанум и гипотимианум; стенки барабанной полости — передняя, медиальная и задняя стенки со всеми элементами рельефа — тимпанальное устье трубы, мышечно-трубный канал, полуканал мышцы, напрягающей перепонку, мыс, ниша окна улитки, а также барабанный синус.

В аксиальной проекции хорошо дифференцируются пещера и вход в пещеру, просвет и ширину которых можно достоверно оценить, поскольку они расположены практически в плоскости сканирования. Из слуховых кос точек детально различимы рукоятка, шейка, головка молоточка и молоточко-наковальневое соединение.

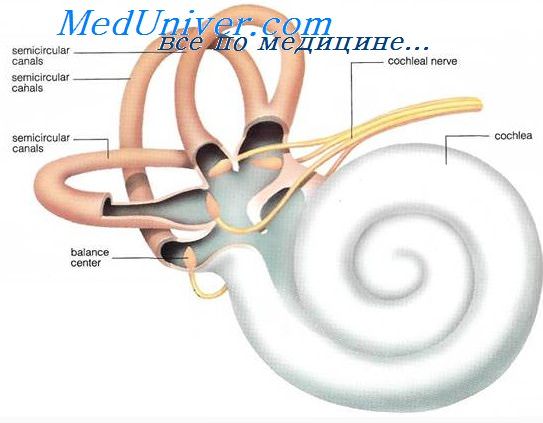

При исследовании структур лабиринта можно оценить улитку, полукружные каналы, полностью прослеживается объем внутреннего слуховою прохода (внутреннее слуховое отверстие, передняя и задняя стенки). На задней и нижней грани пирамиды достаточно четко видны каналы лабиринта — водопроводы преддверия и улитки, и их апертуры.

На компьютерных томограммах, выполненных в коронарной проекции, отчетливо видны следующие структуры: просвет, верхняя и нижняя стенки наружного слухового прохода; все отделы барабанной полости в вертикальном сечении, ее верхняя и нижняя стенки, латеральная стенка аттика, рельеф медиальной стенки — мыс, ниша окна преддверия, наружный полукружный канал, мышца, напрягающая перепонку, барабанный сегмент лицевого нерва, коленчатый узел и нередко — лабиринтный участок лицевого нерва.

Слуховые косточки в этой плоскости сканирования представлены единой цепью, а не фрагментарно, как на аксиальных томограммах. Хорошо различимы головка и рукоятка молоточка, длинная ножка наковальни, нередко в области ниши окна преддверия удается дифференцировать лентикулярный отросток, головку и ножки стремени.

В данной плоскости хорошо визуализируется полость антрума и его крыша, задний отдел барабанной полости (ретротимпанум), сосцевидный сегмент канала лицевого нерва, преддверие и полукружные каналы.

Сравнительный анализ томограмм, выполненных в аксиальной и коронарной проекциях, позволяет достоверно оценить состояние канала лицевого нерва на всем его протяжении. На аксиальных томограммах видны лабиринтный и барабанный сегменты, в коронарной плоскости просматриваются область коленчатого узла и сосцевидный сегмент канала лицевого нерва.

Компьютерная обработка полученных томограмм позволяет получить вторичное трехмерное реконструированное изображение структур височной кости практически в любой плоскости. Это изображение дает лишь пространственное представление о взаимном расположении каких-либо анатомических деталей. В диагностическом плане реконструктивные изображения далеко не всегда оказываются достоверными.

Широкий купол яремной вены может вызывать смещение и изменение курса протоков и каналов лабиринта.

Костная стенка яремной ямки может быть очень тонкой и в ней образуются дегисценции. Купол яремной вены может пролабировать в барабанную полость; в таких случаях яремная ямка отделена от гипотимпанума только слизистой оболочкой.

В области височной кости могут наблюдаться редкие варианты расположения каналов, предназначенных для твердой мозговой оболочки. Например, борозда каменисто-чешуйчатого синуса, которая располагается не вдоль оси пирамиды (между каменистой частью височной кости и чешуйчатой), а лежит в поперечном направлении по отношению к оси пирамиды.

Нередко встречается позиция борозды верхнего каменистого синуса не по задней внутренней грани пирамиды, а непосредственно по верхней поверхности пирамиды, очень близко к дуге верхнего полукружного канала.

— Вернуться в оглавление раздела «Анатомия человека.»

Источник

Пирамиде височной кости располагаются органы чувств

Знание взаимоотношений отдельных частей лабиринта между собой и с окружающими их весьма важными органами и образованиями в черепе при учете как операции на лабиринте, так и роли лабиринта в переносе инфекции из полости среднего в полость черепа имеет значение для клиники и в особенности хирургии.

Следует выделить так называемый хирургический купол преддверия над овальным окном, кпереди от ампулярных концов верхнего и горизонтального полукружных каналов и кнаружи от горизонтальной части лицевого нерва. Этот купол является тем местом, где наиболее успешно проделывается новое овальное окно (fenestra nov-ovalis) при операции по Лемперту (Lempert) по поводу отосклероза. Риск повреждения utriculus в перилимфатическом пространстве преддверия значительно меньше, чем риск повреждения эндолимфатического лабиринта в горизонтальном полукружном канале, так как расстояние от эндоста до utriculns в преддверии больше, чем от эндоста до эндолимфатического лабиринта горизонтального канала.

Кроме того, в более широком перилимфатическом пространстве преддверия (по сравнению с таковым горизонтального канала) создаются лучшие условия для абс рбции и элиминации крови. Наконец, преобладание в костной капсуле купола преддверия энхондрального слоя с пониженной остеогенной активностью способствует сохране гаю новообразованного окна.

Горизонтальный полукружный канал находится обычно над каналом лицевого нерва на расстоянии 1,5 мм, но наблюдалось положение ампулы кзади и даже ниже фаллопиева канала. Ампулярная ножка следует параллельно фаллопиевому каналу, до перехода его в сосцевидный отдел, на расстоянии 2,5 мм, однако они могут сближаться и даже перекрещиваться. Дуга горизонтального полукружного канала находится на уровне заднего края овального окна, па расстоянии 5 мм от него. Здесь па глуби ie 1,5 мм дуга переходит в простую ножку, отделяясь от твердой мозговой оболочки задней черепной ямки слоем кости в 4—4,5 мм.

Ампула верхнего полукружного канала лежит выше и слегка кпереди по отношению к переднему аспекту овального окна п вместе с лежащей над ней ампулой горизонтального канала образует ампулярный выступ. Отсюда ножка канала (ампулярная) идет перпендикулярно кверху, образуя eminentia arcuata на передней поверхности пирамиды. Дуга канала лежит иод верхним краем пирамиды, перпендикулярно к верхнему каменистому синусу, на расстоянии 2 мм от него. Простая ножка располагается поверхностно на задней поверхности пирамиды, отделяясь от твердой мозговой оболочки задней черепной ямки костным слоем не толще 1 мм. Задний полукружный канал лежит глубже других. Дуга его, направленная кзади, находится на расстоянии 5—7 мм от сигмовидного синуса, но в зависимости от пневматизации височной кости это расстояние очень варьирует, и при предлежанип синуса они могут почти соприкасаться.

Верхняя часть дуги находится в тесной близости с ductus endolymphaticus, нижняя часть дуги (ампулярная ножка) располагается па расстоянии всего 2 мм от луковицы яремной вены и даже еще ближе при выстоянии луковицы, когда она очень близко подходит даже к базальному завитку улитки. Нисходящая часть лицевого нерва проходит кнаружи от заднего полукружного канала приблизительно на расстоянии 4 мм. Верхушка улитки находится примерно на 6 мм кпереди от овального окна, близко подходя к каналу внутренней сонной артерии и отделяясь от барабанной полости тонким костным слоем.

Основание улитки соответствует передней части дна внутреннего слухового прохода. Снаружи улитка граничит с барабанной полостью, часть медиальной стенки которой (промопторий) образована началом базального завитка улитки. Остальные завитки улитки лежат значительно кпереди от промонтория, между самой низкой частью его и каналом для сухожилия молоточковой мышцы.

В глубине пирамиды улитка граничит сверху с лабиринтным отделом проходящего между ней и преддверием лицевого нерва (от дна внутреннего слухового прохода до коленчатого узла), спереди—с каналом внутренней сонной артерии, причем последний может быть отдален от нее на расстоянии до 4 мм, по может и приближаться к ней до соприкосновения и даже покрывать ее переднюю часть.

Источник

Пирамиде височной кости располагаются органы чувств

а) Определение:

• Вздутие заполненной слизью ячейки (ячеек) вершины пирамиды (ВП), выстланных секреторным эпителием, обусловленное хронической обструкцией устья:

о От латинского «тисо» = слизь + греческого «kele» = опухоль: слизистая опухоль

1. Общая характеристика:

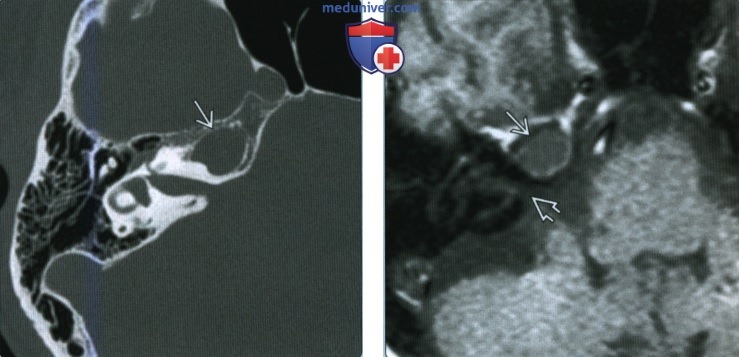

• Лучший диагностический критерий:

о ВП должна быть пневматизирована

о КТ: вздутие ячейки (ячеек) с наличием жидкости

о МРТ: гипо- (Т1) и гипер- (Т2) интенсивный сигнал; ДВИ: без повышения диффузии, отсутствие контрастного усиления

2. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о КТ височных костей или основания черепа

о MPT С+ при атипичных изменениях на КТ:

— МРТ для дифференциальной диагностики мукоцеле ВП, холестериновой гранулемы и врожденной холестеатомы

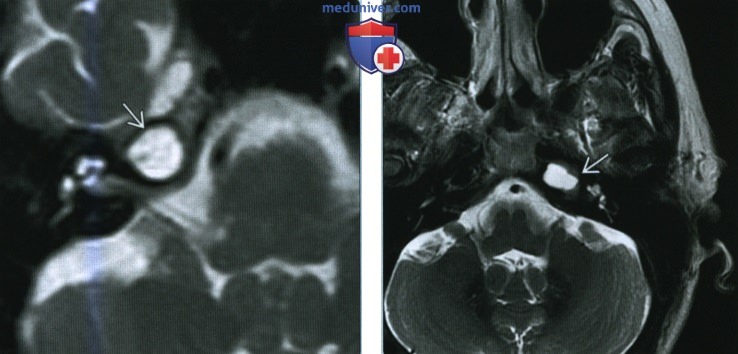

(Справа) При аксиальной МРТ Т1 ВИ у этого же пациента определяется распространенное мукоцеле ВП с интенсивноаью сигнала минимально более высокой, чем у ЦСЖ. Обратите внимание на гипоинтенсивный сигнал (ЦСЖ) во внутреннем слуховом канале сразу же за мукоцеле. Низкоинтенсивный сигнал на Т1 ВИ исключает холестериновую гранулему.

3. КТ при мукоцеле вершины пирамиды височной кости:

• КТ в костном окне:

о Снижение пневматизации и вздутие ячейки (ячеек) ВП

о Ремоделирование костных стенок ВП:

— Истончение, локальный дефект, нормальная толщина

4. МРТ при мукоцеле вершины пирамиды височной кости:

• Т1 ВИ:

о Обычно гипоинтенсивный сигнал:

— Возможен ↑ сигнал при повышении содержания белка

• Т2 ВИ:

о Обычно гиперинтенсивный сигнал

— При наличии уплотненной слизи ↓ сигнал

• ДВИ:

о Отсутствие существенного ограничения диффузии

• Т1 ВИ С+ FS:

о Возможно минимальное периферическое контрастирование в виде кольца

(Справа) При аксиальной МРТ Т2 у другого пациента определяется гиперинтенсивный сигнал (Т2) в экспансивном мукоцеле ВП. Сигнал Т1 гипоинтенсивный (не холестериновая гранулема), ограничение диффузии отсутствует (не врожденная холестеатома).

в) Дифференциальная диагностика мукоцеле вершины пирамиды височной кости:

1. Холестериновая гранулема вершины пирамиды:

• КТ в костном окне: вздутие ячеек ВП

• МРТ: ↑ сигнал на Т1 и Т2

2. «Запертая» жидкость в вершине пирамиды:

• КТ в костном окне: отсутствие вздутия ячеек

• МРТ: различный сигнал на Т1 (обычно ↓), ↑ Т2

3. Врожденная холестеатома вершины пирамиды:

• КТ в костном окне: вздутие ячеек ВП

• МРТ: ↓ Т1, ↑ Т2; ДВИ: ограничение

4. Цефалоцеле вершины пирамиды:

• КТ в костном окне: сообщение с внутричерепным субарахноидальным пространством или Меккелевой полостью:

о Нарушение целостности стенки ВП, часто сзади и спереди

• МРТ: соответствует ЦСЖ во всех последовательностях

5. Аневризма внутренней сонной артерии в височной кости:

• Расширение каменистой части канала внутренней сонной артерии, комплексный сигнал на МРТ

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Результат обструкции путей оттока от ячеек ВП:

— Обструкция в результате инфекции среднего уха — сосцевидного отростка, травмы, операции

— Секреция слизи в ячейки на фоне их обструкции

— Вздутие ячеек ВП на фоне давления с ремоделированием стенок

2. Микроскопия:

• Плоский, псевдостратифицированный, мерцательный столбчатый эпителий = респираторный эпителий, секретирующий слизь

• Может наблюдаться реактивное формирование костной ткани или ремоделирование костных стенок ячеек

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Случайная находка на КТ или МРТ в отсутствие симптоматики

о Возможна головная боль

о Нейропатия ЧН в результате сдавливания (редко)

2. Демография:

• Возраст:

о Чаще всего у взрослых людей

• Эпидемиология:

о Исключительно редкая патология

3. Течение и прогноз:

• Постепенный рост со временем

4. Лечение:

• Спорное, особенно в отсутствие симптоматики

• КТ-контроль при увеличении размеров мукоцеле

• Хирургическое (облитерация) при увеличении

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• При снижении пневматизации и вздутии ВП на КТ:

о Следует подозревать мукоцеле при ↓ Т1 и ↑ Т2, ограничении диффузии на ДВИ

о Следует подозревать холестериновую гранулему при ↑ Т1

о Следует подозревать врожденную холестеатому при ограничении диффузии на ДВИ

ж) Список использованной литературы:

1. Razek АА et al: Lesions of the petrous apex: classification and findings at CT and MR imaging. Radiographics. 32(1):151-73, 2012

2. Chapman PR et al: Petrous apex lesions: pictorial review. AJR Am J Roentgenol. 196(3 Suppl):WS26-37 Quiz S40-3, 2011

3. Le ВТ et al: Petrous apex mucocele. Otol Neurotol. 29(1): 102-3, 2008

4. Muckle RP et al: Petrous apex lesions. Am J Otol. 19(2):219-25, 1998

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 20.3.2021

Источник

Пирамиде височной кости располагаются органы чувств

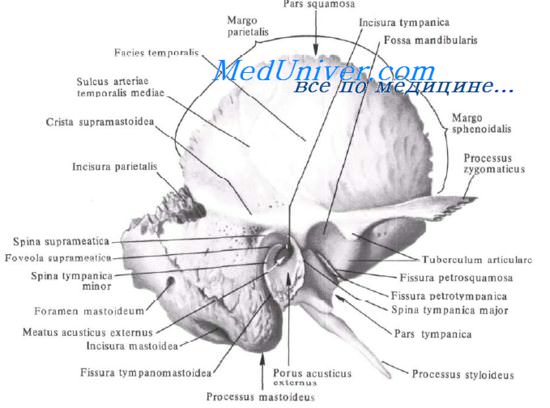

Височная кость содержит орган слуха и равновесия, служит опорой основания черепа и жевательного аппарата. Она состоит из пяти частей — чешуйчатой, сосцевидной (мастоидальной). барабанной (тимпанальной), каменистой части и шиловидного комплекса. Основу височной кости составляет пирамида, которая имеет верхушку, направленную к клиновидной кости, три грани и основание, обращенное к сосцевидному отростку.

Верхняя внутренняя грань пирамиды поддерживает среднюю черепную ямку. Сама черепная ямка ограничена спереди малыми крыльями основной кости, сзади — пирамидой и частично спинкой турецкого седла. Основными элементами средней черепной ямки служат височные доли мозга, гипофиз и кавернозное сплетение.

Посредством ряда отверстий осуществляется связь между средней черепной ямкой, пирамидой и клетчаточными пространствами лица и шеи. Одно из таких отверстий — канал зрительного нерва, где проходят зрительный нерв и глазная артерия. Далее, это верхняя глазнигная щель, здесь следуют глазодвигательный, блоковой и отводящий нервы, а также глазная ветвь тройничного нерва и глазные вены. Через круглое отверстие проходит верхнечелюстная ветвь тройничного нерва, посредством отверстия средняя черепная ямка связана с крылонёбной ямкой. В каротидном отверстии размещаются канал внутренней сонной артерии и симпатическое каротидное сплетение. Посредством этого отверстия осуществляется связь с клетчаточным пространством шеи.

В овальном отверстии проходит нижнечелюстная ветвь тройничного нерва, через отверстие возможно сообщение с межкрыловидным пространством. Через остистое отверстие, где следует средняя оболочечная (менингеальная) артерия, осуществляется связь с височно-крыловидным пространством.

К верхней внутренней грани пирамиды имеют отношение крупные нервы: глазодвигательный, блоковой, тройничный и отводящий. На верхней части внутренней грани пирамиды можно обнаружить два анатомических возвышения. Одно возвышение образовано гассеровым узлом (узел тройничного нерва), другое — верхним полукружным каналом. По верхней грани пирамиды проходят две щели, в них располагаются каменистые нервы.

Задняя внутренняя грань пирамиды создает опору задней черепной ямки. Задняя черепная ямка спереди образована пирамидой височной кости, сзади — крестообразным возвышением затылочной кости. Основными структурами задней черепной ямки являются мозжечок, варолиев мост и продолговатый мозг.

Связь задней черепной ямки с пирамидой, а также с клетчаткой лица и шеи может осуществляться через ряд отверстий.

Посредством большого затылочного отверстия (в нем проходят: продолговатый мозг, добавочный нерв, позвоночная артерия и спинальный нерв) происходит сообщение с позвоночным каналом.

Через яремное, отверстие (через него следуют: внутренняя яремная вена, задняя оболочечная (менингеальная) артерия, языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы) возможны анатомические контакты с клетчаткой шеи.

Через канал подъязычного нерва происходит сообщение с клетчаткой подчелюстной ямки. Посредством эмиссарий сосцевидных вен задняя черепная ямка сообщается с венами диплоэ, венами покровов черепа и с сигмовидным синусом.

К задней грани пирамиды имеют отношение крупные черепно-мозговые нервы: ветвь тройничного нерва, лицевой нерв, преддверно-улитковый нерв, языкоглоточный, блуждающий. добавочный, подъязычный и промежуточный нервы. По внутренней поверхности задней грани пирамиды проходят три синуса. По верхнему краю задней внутренней грани пирамиды пролегает верхний каменистый синус, по нижней поверхности пирамиды — нижний каменистый синус. Они несут венозную кровь в сигмовидный синус.

На внутренней поверхности сосцевидного отростка расположена глубокая борозда сигмовидного синуса. Сам сигмовидный синус находится между сосцевидным отростком и мозжечком.

Поперечный синус впадает в верхнее колено сигмовидного синуса. Нижнее колено сигмовидного синуса поворачивает кпереди и вовнутрь и переходит в луковицу внутренней яремной вены, расположенную под дном барабанной полости. Сигмовидный синус направляет свою кровь во внутреннюю яремную вену.

На задней внутренней грани пирамиды можно увидеть три основных отверстия. Это отверстие внутреннего слухового прохода (porus acusticus internus) диаметром 4—5 мм, сзади от него на расстоянии 5-6 мм по горизонтали расположено отверстие наружной апертуры водопровода преддверия. Книзу от отверстия внутреннего слухового прохода на расстоянии 5—6 мм на нижней грани пирамиды открывается наружная апертура канальца улитки (апертура водопровода улитки).

Источник