- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Красивые осенние картинки: хорошего дня!.

- Посмотрите также:

- «Самый мудрый мастер русского пейзажа»

- К 160-летию со дня рождения русского живописца Исаака Левитана

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

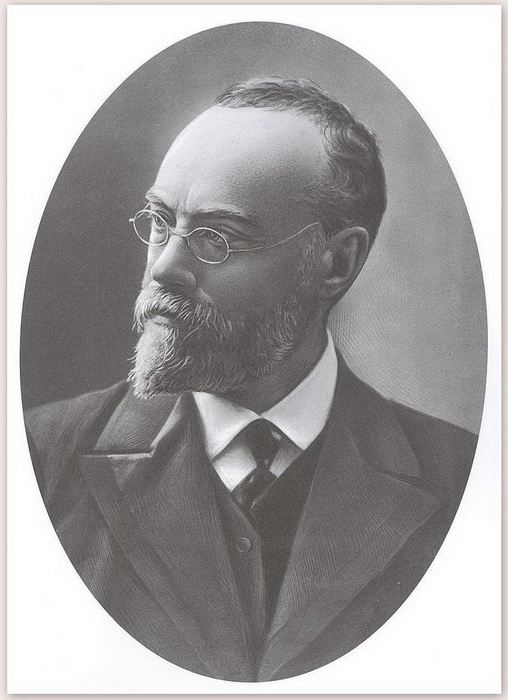

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

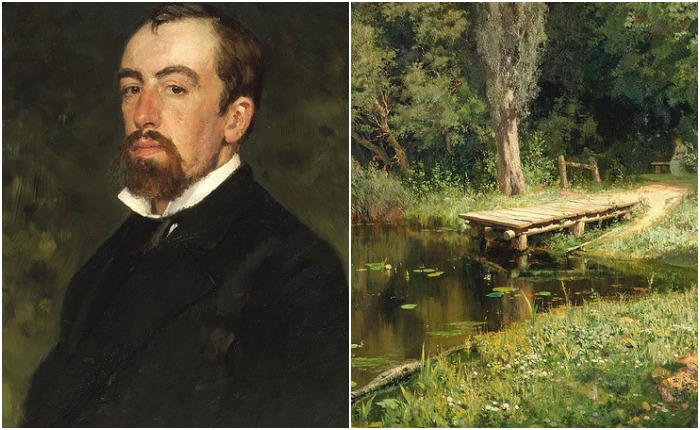

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

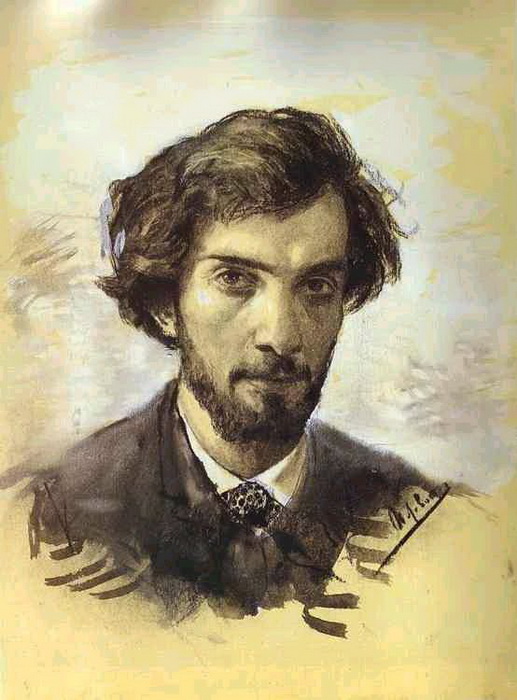

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

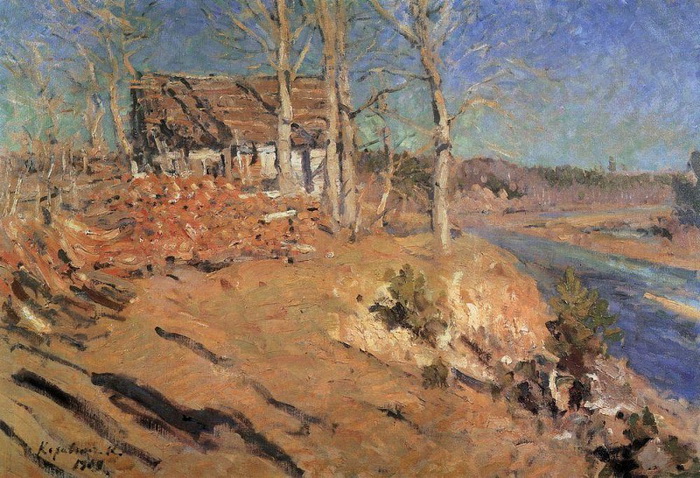

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Красивые осенние картинки: хорошего дня!.

День, вечер, ночь:

Осень – время перемен в природе, которая готовится к зиме после жаркого лета. Осенний день полон ярких красок и древесных запахов, это пора чудесных прогулок на свежем воздухе и хорошего настроения.

Инфо: 546х800 | 261 Kb

Инфо: 564х752 | 282 Kb

Инфо: 828х1019 | 580 Kb

Закончились каникулы, летние отпуска, мы полны энергии и сил для новых свершений. Самое время осуществлять планы, менять свою жизнь к лучшему, проводить каждый день с пользой и наслаждаться этим процессом.

Инфо: 400х600 | 216 Kb

Инфо: 666х1235 | 413 Kb

Инфо: 864х1080 | 1053 Kb

Осенние дни еще радуют теплом и ласковым солнцем. Используйте это по максимуму, старайтесь получить удовольствие от каждого погожего дня.

Инфо: 520х780 | 300 Kb

Инфо: 1000х1779 | 979 Kb

Инфо: 750х1200 | 459 Kb

Инфо: 827х912 | 322 Kb

Инфо: 828х1189 | 421 Kb

Инфо: 400х604 | 182 Kb

Инфо: 1000х1000 | 448 Kb

Инфо: 412х640 | 216 Kb

Инфо: 494х604 | 179 Kb

Инфо: 503х811 | 255 Kb

Инфо: 547х736 | 242 Kb

Инфо: 664х1171 | 383 Kb

Чем заняться для позитивного настроения

Прохладная и солнечная погода манит провести время на природе. Это может быть активный отдых с играми или занятия спортом. Свежий воздух бодрит, заряжает энергией, наполняет ощущением полета и счастья. Если вы склонны к более спокойным занятиям, то устройте фотосессию или соберите гербарий. Охапки разноцветных листьев и кадры на фоне золотой осени смотрятся потрясающе, ими можно украсить странички в социальных сетях.

Посмотрите также:

Не унывайте, если солнышко спряталось, и пошел дождь. Пригласите гостей, испеките пирог, заварите ароматный чай. В доме и на душе станет теплее, придет понимание того, что у природы нет плохой погоды. Добавьте позитива, отправьте друзьям открытки с пожеланиями хорошего осеннего дня!

В прохладный осенний день и работа доставляет радость. После летней жары и расслабленности, мы становимся более активными, целеустремленными. Нужно использовать это состояние для профессионального и карьерного роста.

Источник

«Самый мудрый мастер русского пейзажа»

К 160-летию со дня рождения русского живописца Исаака Левитана

18/31 августа [1] 2020 года исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося русского живописца Исаака Ильича Левитана.

«Вся жизнь, все творчество Левитана прошли над любимой им страной, над ее природой благотворным дождем, – писал художник Г. Нисский, – после него над русским пейзажем воссияла чудесная радуга, в ворота которой должны проходить все художники, любящие свою страну, свой народ, свою природу».

Коллеги Левитана рассыпались в его адрес даже не комплиментами, а высочайшими похвалами: А. Бенуа называл его «истиной», а И. Грабарь – «самым большим и самым мудрым мастером русского пейзажа».

К. Коровин вспоминал, что Левитан часто не мог сдержать слез, глядя на природу. Однако живопись Левитана лишена всякого налета сентиментальности; она глубоко поэтична, но ей не присуще излишнее поэтизирование. В ней – та правда, которая открывается, когда «сердце зрит во всем Божественное», как говорил философ И. Ильин, постигнута суть мироздания, которая скрыта за предметами и явлениями, видит заключенную в них гармонию и глубокую связанность и нераздельность всего со всем.

Эта же способность видеть и чувствовать была не только величайшим даром, но и источником страдания для художника:

«Но что же делать, я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором – пускай! Они – благоразумие…

Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения…»

«Чувствовал это божественное нечто, разлитое во всем… Без этого чувства не может быть истинный художник»

Кажется, передать ту самую суть, донести ощущение в реалистической манере даже трудней, чем если пользоваться метафорами и приводить изображение к условностям, как это делали, например, импрессионисты. К слову, к поискам импрессионистов И. Левитан относился с интересом, однако больший отклик в его душе находили их предшественники – художники барбизонской школы: Коро, Милле, Т. Руссо, которые, по словам критика В. Стасова, «ничего не украшали и не подслащали, а передавали истинные формы природы, а вместе истинные свои собственные душевные впечатления». Первая поездка Левитана в Европу в 1889–1890 годах и была спланирована таким образом, чтобы посетить Всемирную выставку в Париже и посмотреть работы любимых французских мастеров.

Выдающийся художник, современник Левитана Михаил Нестеров писал:

«Левитан был “реалист” в глубоком, непреходящем значении этого слова: реалист не только формы, цвета, но и духа темы, нередко скрытой от нашего внешнего взгляда. Он владел, быть может, тем, чем владели большие поэты, художники времен Возрождения, да и наши – Иванов, Суриков – и еще весьма немногие».

Зачастую о Левитане говорят как о певце тоскливых осенних дней, о непреходящей сумрачности в его работах. Характерны слова К. Паустовского:

«Левитан оставил около ста “осенних” картин, не считая этюдов. На них были изображены знакомые с детства вещи: одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю».

Однако его пейзажи – при всей их сумрачности (кстати, солнечных и радостных пейзажей у художника тоже немало) и неприукрашенной простоте – удивительно красивы. В них нет уныния и безысходности. Напротив – кажется, что Левитан открывает нам в каждом сиром уголке, в каждой покошенной лачуге и каждом неярком болотце особую поющую красоту.

Левитан открывает в каждом сиром уголке, в каждой лачуге и каждом неярком болотце особую поющую красоту

Ближайший друг художника Антон Чехов писал:

«Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его “Деревню”, серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя: все бы на нее смотрел да смотрел. До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да не знаю, дойдет ли кто и после».

О дружбе с Чеховым, о душевной близости мастеров, о сходстве их мироощущений сказано немало. Они познакомились, когда оба были весьма молоды. Чехов в те времена сочинял юмористические рассказы под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек без селезенки» и публиковал их в многочисленных журналах. Для тех же изданий, чтобы обеспечить себя средствами к существованию, рисовал иллюстрации Левитан. В 1885 году Левитан вместе с семьей Чеховых провел лето в поселке Бабкино, в подмосковной усадьбе Киселевых, после чего писатель и художник окончательно сблизились. Биографы полагают, что это лето и два последующих, проведенных с Чеховыми в Бабкине, – наиболее благотворная и счастливая пора жизни Левитана. Постоянное задушевное и глубокое общение, разнообразный досуг, который обеспечивал выдумщик Чехов, теплая компания и, конечно же, удивительная природа – все это было для молодого художника настоящей отдушиной.

Брат писателя Михаил Чехов в ту пору сочинил про Левитана стишки:

А вот и домик Левитана.

Художник славный там живет.

Встает он очень-очень рано

И сразу чай китайский пьет.

Зовет к себе собаку Весту,

Дает ей крынку молока

И тут же, не вставая с места,

Этюд он трогает слегка.

Михаил Чехов отмечал:

«У Левитана было восхитительное благородное лицо – я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. У него был большой нос, но в общей гармонии черт лица это вовсе не замечалось. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал».

Интересно, что Василий Поленов избрал Исаака Левитана в качестве модели для изображения Христа в картине «Мечты».

Левитан восхищался дарованием А. Чехова, его трогала внимательность, наблюдательность, его умение увидеть характерные детали, Чехов же отражал свои впечатления от полотен художника в прозаических текстах.

В его повести «Три года» есть эпизод, где героиня на художественной выставке рассматривает картину, в описании которой вполне узнаваема «Тихая обитель» Левитана:

«На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве… А вдали догорает вечерняя заря… И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка… и лес, и поле она видела уже давно и много раз… и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке, и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного, океана чистой радости и ни чем не омраченного блаженства».

О появлении этой картины на выставке вспоминал художник Александр Бенуа:

«Казалось, точно сняли ставни с окон, раскрыли их настежь, и струя свежего, душистого воздуха хлынула в старое выставочное зало».

Кроме того, остроумный Чехов не мог себе отказать в удовольствии поминать имя друга «всуе» – он образовал прилагательное «левитанистый» и широко использовал его в быту. В его письмах встречаются реплики: «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», «я приеду к вам, красивый, как Левитан», «он был томный, как Левитан» и др. В одном из писем их общему товарищу архитектору Ф. Шехтелю Чехов писал:

«Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкино… Птицы поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать… Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан».

Известен эпизод охлаждения в их отношениях: художника обидел рассказ Чехова «Попрыгунья», персонажи которого очень уж напоминали его самого, его ученицу и возлюбленную Софью Кувшинникову и ее супруга – врача Дмитрия Кувшинникова. Еще один драматичный эпизод из жизни Левитана, связанный с его сложными отношениями с женщинами, получил отклик в пьесе Чехова «Чайка»: художник в ходе разбирательств с женщинами, влюбленными в него, инсценировал (как считали его современники) попытку самоубийства, недостаточно метко выстрелив себе в голову, а затем вышел к озеру и убил чайку.

Хотя львиную долю наследия Левитана составляют пейзажи, среди его работ встречаются не менее проникновенные портреты и натюрморты. В них так же чувствуется восхищение Божиими творениями и ощущение бренности, быстротечности и хрупкости земного бытия. Искусствовед Владимир Петров писал:

«Работы в этом жанре Левитана трудно назвать “мертвой натурой”, настолько в них ощущается не просто наслаждение художника красотой форм и окраски цветов, но и “уважение” к ним, чувствуется, что для него они были, как он сам говорил в конце 1890-х годов своим ученикам, “живые”, “налиты соком, тянулись к солнцу”».

Ранние годы Исаака Левитана были полны лишений. Он родился в 1860 году в весьма небогатой еврейской семье, в литовской деревеньке Кибарты на западной окраине Российской империи. Его отец Илья (Эльяш Лейб), происходивший из семьи раввина, был учителем иностранных языков. Из-за постоянной нехватки денег ему приходилось работать кассиром, контролером на железной дороге и т.д. Он старался воспитать детей (двух сыновей и двух дочерей) скромно, но достойно. И, несмотря на стесненность в средствах, всячески поддерживал их увлечение живописью (брат Исаака Авель тоже стал художником) и не стал возражать, когда оба сына решили поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Левитан очень многое воспринял от своего учителя Алексея Саврасова. Знаменитый живописец, сыгравший большую роль в развитии русского изобразительного искусства, был прирожденным педагогом и учил своих подопечных не только и не столько технике, сколько умению вдохновляться природой, любить ее, видеть ее красоту. Он настаивал на том, чтобы ученики проводили много времени на пленере, писали с натуры больше, чем в мастерских. Он сам на занятиях водил учеников туда, где, например, расцвели деревья или раскололся лед на реке, демонстрируя им это как величайшее чудо. Повесть К. Паустовского о Левитане начинается словами Саврасова:

«Нету у России своего выразителя, – говорил Саврасов. – Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки. Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: “Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты”. А на иконе были изображены травы и цветы – самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником».

В годы учебы Левитан жил впроголодь, особенно трудно стало после смерти обоих родителей. Художник Нестеров вспоминал: о «на редкость красивом, изящном еврейском мальчике» ходили легенды, связанные с его бедственным положением (например, говорили, что он, не имея ночлега, ночует на чердаке старого дома Юшкова, известного как дом «с привидениями»). Несомненно, интерес к его персоне среди сверстников и старших товарищей подогревался еще и тем, что Левитан уже тогда обнаруживал незаурядное дарование и сильно выделялся среди соучеников.

Преподаватели училища тоже замечали и талант юноши, и его неустроенность и старались поддерживать его: Левитану чаще других учеников выдавали небольшие денежные пособия, кисти и краски, давали рекомендации для получения стипендии, а также освободили от уплаты за обучение. Но этого едва хватало, чтобы выжить.

Еврейское происхождение не раз становилось причиной неурядиц в жизни художника. Из училища он выпустился с дипломом «неклассного художника», который давал ему возможность только преподавать чистописание: негласно было известно, что члены аттестационной комиссии сочли неуместным, что еврейский юноша слишком дерзко заявляет о своей причастности к русскому пейзажу. Впоследствии Левитан не раз сталкивался с подобным отношением. Ему, горячо любившему русскую природу, указывали на неуместность такой любви.

Ему, горячо любившему русскую природу, указывали на неуместность такой любви

Художника дважды высылали из Москвы. Первый раз – еще в годы учебы, в 1879 году, когда имперская администрация инициировала выселение евреев из столицы в связи с покушением на Александра II, совершенным народовольцем Соловьевым; в 1892 году – во второй раз – Левитан, уже широко известный художник, снова вынужден покинуть Москву (выселению в 24 часа подверглись все евреи). Тогда Левитану пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья и влиятельные доброжелатели (таковым был и П. Третьяков, постоянно покупавший у художника работы) не добились отмены высылки. Примечательна в этом контексте фраза А. Чехова: «Еврей Левитан стоит пяти русских».

В изгнании И. Левитан написал картину «Владимирка», изображающую дорогу, по которой гнали в Сибирь каторжан.

После 1894 года И. Левитан получил звание академика пейзажной живописи и стал преподавать. Художник мечтал о «Доме пейзажей» – просторной мастерской, в которой могли бы бок о бок работать все русские пейзажисты.

Известно, что выдающийся живописец очень любил стихотворение Е. Баратынского «На смерть Гете», строки которого стали для художника своеобразным кредо:

С природой одною он жизнью дышал:

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И чувствовал трав прозябанье;

Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна…

«Вот это идеал пейзажиста – изощрить свою психику до того, чтобы слышать “трав прозябанье”. Какое это великое счастье!»

«Вот это идеал пейзажиста – изощрить свою психику до того, чтобы слышать “трав прозябанье”»

Художник немало путешествовал в поисках натуры. Преимущественно он рисовал родные земли – в частности, одним из его излюбленных местечек стал небольшой городок Плёс, где он провел три летних сезона и создал ряд шедевров, в том числе знаменитый «Вечер. Золотой Плёс».

Создал он и ряд крымских пейзажей, которые имели исключительный успех у современников: художник не стал акцентировать внимание на экзотичности южной природы и увидел Крым совершенно иначе – лаконичным, по-своему сдержанным. В некоторых работах отразилось настигшее художника в Крыму чувство одиночества, бренности человеческой жизни, о котором он писал Чехову:

«Дорогой Антон Павлович… как хорошо здесь! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что? – заплакал: вот где вечная красота, и вот где человек чувствует свое полнейшее ничтожество».

И несравнимо меньше в его наследии «заграничных» пейзажей. Признавая достоинства европейской культуры, ее достижения в сфере бытового комфорта, Левитан не находил за рубежом отдохновения и сердцем стремился домой. А 1894 году он писал Аполлинарию Васнецову из Ниццы:

«Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает всё. Нет лучше страны, чем Россия… Только в России может быть настоящий пейзажист».

«Нет лучше страны, чем Россия. Только в России может быть настоящий пейзажист»

Поэт Николай Рубцов во второй половине ХХ века посвятит художнику два стихотворения. Одно из них связано с шедевром «Над вечным покоем». Сам живописец признавался, что в этой картине он «весь, со всей своей психикой, со всем своим содержанием».

И так в тумане омутной воды

Стояло тихо кладбище глухое,

Таким все было смертным и святым,

Что до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет

Я так любил во мгле родного края,

Что я хотел упасть и умереть,

И обнимать ромашки, умирая…

«Левитан, придя ко мне, остался ночевать у нас.

– А что это висит у тебя на стене? Ружье? – спросил Левитан.

– Ружье и патронташ. Я охотник, – ответил я.

– Охотник… это интересно, должно быть. Я когда получу деньги за уроки, то куплю ружье и пойдем на охоту, да…

– Пойдемте, – обрадовался я. – Пойдемте в Перервы. Там убьем зайца.

– Зайца? – повторил Левитан испуганно. – Это невозможно, это преступление. Он хочет жить, он любит свой лес. Любит, наверное, иней, эти узоры зимы, где он прячется в пурге, в жути ночи… Он чувствует настроение, у него враги… Как трудно жить и зачем это так. Я тоже заяц, – вдруг улыбнувшись, сказал Левитан, – и я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я».

В воспоминаниях Коровина выведено несколько живых эпизодов из студенческих времен: как Левитан плакал, глядя на вечереющий зимний лес; как они вдвоем с Левитаном молились шиповнику. К. Коровин писал очень метко и увлекательно, поэтому хочется пространно цитировать его текст:

«Левитан мало говорил о живописи, в противоположность всем другим. Он скучал, когда о ней говорили другие. Всякая живопись, которая делалась от себя, не с натуры, его не интересовала. Он не любил жанра. Увидев что-либо похожее на природу, он говорил: “Есть правда”. Левитан всегда искал “мотива и настроения”, у него что-то было от литературы: брошенная усадьба, заколоченные ставни, кладбище, потухающая грусть заката, одинокая изба у дороги, – но он не подчеркивал в своей прекрасной живописи этой литературщины.

Левитан был разочарованный человек, всегда грустный. Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощенный тайной поэзией русской природы. Говорил мне с печалью: “Художника не любят – он не нужен. Вот Саврасов, это великий художник – и что же? Я был у него в доме, его не любят и дома. Все против, он чужд даже своим. Писателя легче понять, чем художника. Мне говорят близкие: напиши дачи, платформу, едет поезд или цветы, Москву, а ты всё пишешь серый день, осень, мелколесье – кому это надо? Это скучно, это – Россия, не Швейцария, какие тут пейзажи? Ой, я не могу говорить с ними. Я умру – ненавижу… Когда мне сестра говорит: «Зачем ты пишешь серый день, грязную дорогу?» – я молчу. Но если бы мне это сказала она, которую я полюбил бы, моя женщина – я ушел бы тотчас же… Ведь мой этюд – этот тон, эта синяя дорога, эта тоска в просвете за лесом, это ведь – я, мой дух. Это – во мне. И если она это не видит, не чувствует, то кто же мы? Чужие люди! О чем я с ней буду говорить?”

Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал прочесть что-нибудь такое, что вызывало бы страдание и грусть. Уговаривал меня читать вместе. “Мы найдем настроение, это так хорошо, так грустно – душе так нужны слезы…”».

В последние годы жизни Левитан тяжело болел, находился в мрачном расположении духа и предрекал свою близкую смерть, но не прекращал работать.

В дневнике Чехова 1897 года есть запись: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни».

22 июля 1900 года художник скончался, не дожив до сорокалетия, оставив в мастерской около 40 незавершенных картин (в том числе полотно «Озеро. Русь») и около 300 этюдов.

Исаака Ильича Левитана похоронили на старом еврейском кладбище, а в 1941 году его прах был перенесен на Новодевичье кладбище и помещен рядом с могилами его друзей – Чехова и Нестерова.

Спустя десятилетия о нем, русском художнике, напишет русский поэт Николай Рубцов во втором своем стихотворении, связанном с живописцем, – «Левитан» (с подзаголовком «По мотивам картины “Вечерний звон”»):

И колокольцем каждым в душу

До новых радостей и сил

Твои луга звонят не глуше

Колоколов твоей Руси.

31 августа 2020 г.

[1] Днем рождения Исаака Левитана в некоторых документах (например, поданных в Московское училище живописи, ваяния и зодчества) значится 18 августа 1860 года, хотя есть исследование М. Рогова, обосновывающее, что художник родился 3 октября. 18 августа указывается в большинстве биографий И. Левитана. – Ред.

Источник