- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Пейзаж в живописи – как передать красоту природы?

- Пейзаж в живописи – как передать красоту природы?

- Краткий экскурс в историю

- Искусство создания живописных пейзажей

- Техника Старых мастеров в пейзажной живописи

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

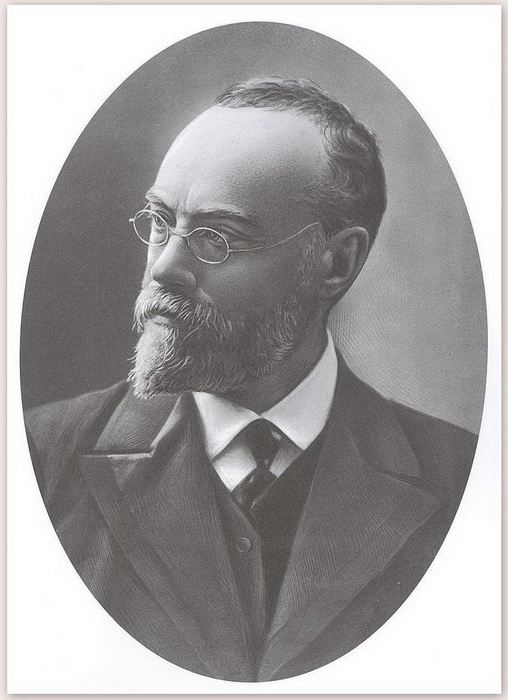

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

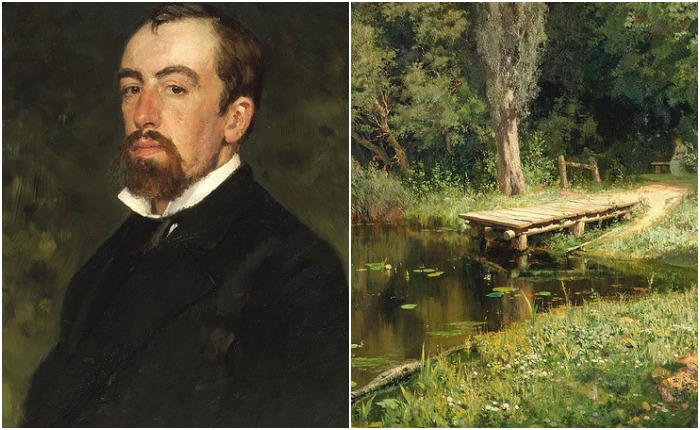

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

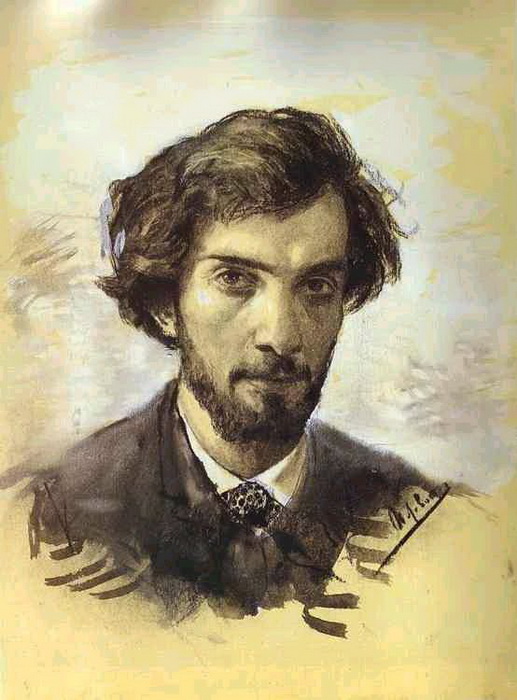

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

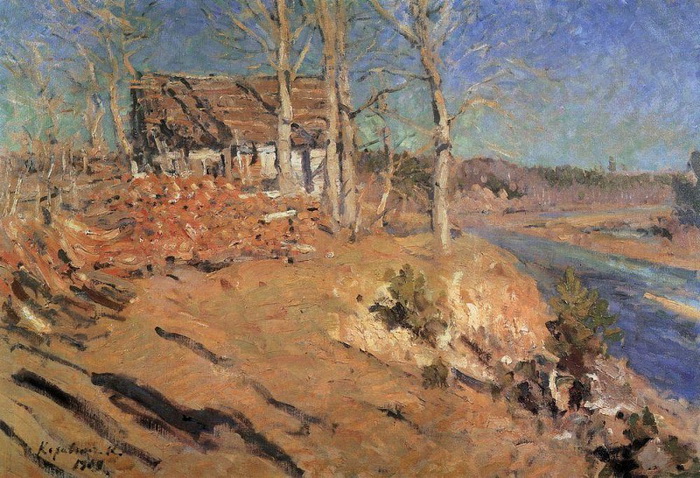

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Пейзаж в живописи – как передать красоту природы?

Лессировка в живописи с использованием техники Старых мастеров

Как создать композицию в живописи

Пейзаж в живописи – как передать красоту природы?

Пейзаж является одним из самых молодых жанров живописи. Длительное время природные сюжеты были лишь фоном или дополнением основного изображения, но в наши дни это самостоятельный вид изобразительного искусства, которому наравне с портретом и натюрмортом обучают в художественных школах.

Пейзажная тема дает художнику неисчерпаемые возможности для творчества. Пейзажи можно рисовать маслом, акварелью, темперой, гуашью или с применением многослойной техники Старых мастеров. Ландшафтные мотивы можно комбинировать с другими направлениями в живописи – тем же портретом и натюрмортом. Главное – помнить, что основным объектом пейзажной живописи является природа и ее проявления.

Краткий экскурс в историю

Как самостоятельный жанр изобразительного искусства пейзаж стал утверждаться только в 15 столетии, а окончательно сформировался в 17-18 веках. Элементы пейзажа можно увидеть на старинных фресках, иногда детали ландшафта появлялись в рукописных работах Средневековья, но только в качестве среды обитания человека, не более.

Прорывом в этом направлении можно считать миниатюры братьев Лимбург под названием «Великолепный часослов герцога Беррийского», где показаны изображения сельской местности в разные времена года. В эпоху Возрождения с введением в живопись воздушной перспективы мастера начинают уделять больше внимания природным сюжетам. Немалую роль в становлении пейзажа как самостоятельного жанра сыграла Венецианская школа. В это же время пейзажное направление активно развивается и в Голландии. Работы Северо-Европейской школы отличаются приглушенными оттенками, в то время как итальянские художники тяготели к более насыщенному колориту.

К концу 16 века пейзажно-ландшафтная живопись преобразовалась в отдельное направление, а в 17-18 столетии включала в себя уже несколько стилей: классицизм с его идеальной гармонией, барокко с динамикой, эмоциями и буйством стихии и рококо, в котором преобладали изящество и утонченность, сотканные из пастельных тонов. Большую роль в формировании пейзажной живописи сыграли романтизм и импрессионизм 19 века, привнесшие в пейзаж экзотику, красоту стихии и яркость цветов. В конце 19-начале 20 столетий повышается значение реализма, когда произведения прорисовывались детально, вплоть до травинки. Со временем все стили перемешались, и передача реальности перестала быть доминирующим фактором – на первом месте стояли самовыражение живописца и его собственное мировоззрение. Такая тенденция наблюдается и по сей день.

Искусство создания живописных пейзажей

Пейзаж многолик и сравним с настроением человека. С помощью природных объектов и состояния самой природы художник может передать не только красоту местности и живописность ландшафтов, но и спокойствие, ностальгию, радость, грусть, страсть, волнение. Перенося на полотно леса, моря, поля, равнины, поселения, архитектуру, рассветы и закаты, пейзажисты способны заставить зрителя ощутить себя участником событий или обстановки, заглянуть в прошлое или окунуться в будущее.

Чтобы научиться передавать красоту природы и эмоции в пейзаже, следует:

- продумать правдоподобное расположение светотеней;

- учитывать цвет освещения;

- вести работу в воздушной перспективе;

- включать в композицию только то, что требуется по замыслу;

- упрощать слишком сложные элементы;

- не бояться в случае необходимости редактировать тон и цвет;

- использовать различные оттенки зеленого.

Только при правильно выстроенной модели композиции зритель сможет увидеть, где находятся света и тени. В противном случае мозг тут же начинает посылать сигналы, что что-то в изображении не так. Поэтому следует учитывать, что дневное небо – это самое светлое место в изображении. Следующими по светлоте идут горизонтальные участки и поверхность земли, так как они практически целиком отражают цвет небосвода. Наклонные области изображаются чуть темнее, а вертикальные площади – самыми темными.

В солнечный день цвета всегда ярче и насыщенней, поэтому при воспроизведении объектов необходимо использовать теплые краски, не забывая, впрочем, о красных и голубых оттенках. В пасмурную погоду тон нужно делать более приглушенным. Содержащий влажные частицы воздух работает подобно фильтру, и оказывает влияние на интенсивность цветов, поэтому эффект воздушной перспективы всегда нужно учитывать в пейзажной живописи.

При создании пейзажа следует определить так называемую точку интереса и выяснить, какие элементы необходимо включать в композицию, а какими можно пренебречь. Нужно отказаться от всего, что может отвлекать внимание от главного сюжета. Маленькие и незначительные детали следует объединять в общие формы, детали и мелкие штрихи добавлять в самом конце.

При внесении в композицию слишком яркого объекта, отвлекающего зрителя от точки интереса, нужно сделать тон этого предмета более приглушенным либо изменить его оттенок на менее акцентированный. Зеленый цвет часто является основным в пейзажной живописи. К тому же в природе существует множество оттенков зеленого, так что не забывайте их использовать и ваш пейзаж будет красивым, живым и разнообразным.

Техника Старых мастеров в пейзажной живописи

Чтобы научиться с помощью пейзажа вызывать эмоции у зрителя, необходимо много практиковаться. Испробовать разные стили и выбрать тот, который лучше всего подходит именно вам. Для тех, кто стремиться создавать реалистичные пейзажные композиции, идеально подходит техника Старых мастеров, в которой работа ведется от начала и до конца в воздушной перспективе.

Мы усовершенствовали старинную технологию, дополнив ее методами с применением современных материалов и инструментов, включающих работу наждачной бумагой и использование оптических смесей. Методика основана на просвечивании полупрозрачных слоев, что позволяет получать глубину пространства, тонкие перехода цветов в полутона, а полутонов в тени, и новые оттенки, которые рождаются сами собой. Наша система называется технологией оптических просветов (ТОП) и подходит для художников любого уровня. Выпускники нашей школы с успехом применяют методику для создания картин в любом жанре, в том числе и пейзажей. Подробнее о ТОП речь идет в книге, скачать которую можно по этой ссылке.

Источник