- м е р и н

- Алексею Кортневу – 55: 1,5 месяца в палате для буйных, 10 лет в «амбулаторном браке», 38 лет с «Несчастным случаем»

- Как Кортнев не оправдал надежд родителей

- Как Кортнев угодил в психиатрическую лечебницу

- Как Кортнев покорил экраны и сцену

- Как Кортнев стал многодетным отцом

- И ещё одна сплетня-загадка.

- Притча об ощипанном петухе

- или Кто и как пытается полюбить человека

- Трайбализм

- «Измы» нового времени

- Антропология Церкви

- Человеколюбие до конца

м е р и н

жеребец, которому не дано познать счастье отцовства

• Сивый символ вранья

• Сивый врун лошадиной породы

• «Брехливый» конь сивой масти

• ‘Мерседес’ на жаргоне

• евнух в стаде кобыл

• евнух среди коней

• конь, лишенный мужского интереса

• конь, сивый лгун

• м. (монгольск.? смиреный, крощеный жеребец, кладеный, холощеный. Поехал на мереньях, а воротился пеш. Пск. обжора? Меринов, ему принадлежащий; мерений, к нему относящийся. Не торопом на мерина (на-конь), не по два вдруг! По оглоблям стегать, мерина не донять. Не разговаривает мерин, а везет. Нет, не гнед мерин, а саврас мерин а все тот же мерин! Мерин гнед, а шерсти на нем нет. Врет как сивый мерин; вероятно врет, вм. прет. Ужалила пчела два мерина со двора! Подковать было козла, чтоб мерин не падал. большой таракан не мерину чета. Жить сто годов, нажить сто коров, меринов стаю, овец хлев, свиней подмостье, кошек шесток, собак подстолье! заздравное пожеланье. Сто тебе быков, пятьдесят меринов: на речку бы шли да помыкивали, а с речки шли, поигрывали! то же. Лысый мерин под (чрез) ворота глядит? месяц

• пенсионер конского гарема

• прозвище автомобилей «Мерседес»

• рабочая скотина сивого цвета

• равнодушный к кобылам конь

• сивый врун в табуне

• сивый врун лошадиной породы

• сивый конь, умеющий врать

• сивый пенсионер конского гарема

• сивый символ вранья

• хоть и конь, да не мужик

• хоть конь горбат, да не . брат. Тот, кому конь не брат

• эта рабочая скотина обычно почему-то сивого цвета

Источник

Алексею Кортневу – 55: 1,5 месяца в палате для буйных, 10 лет в «амбулаторном браке», 38 лет с «Несчастным случаем»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как Кортнев не оправдал надежд родителей

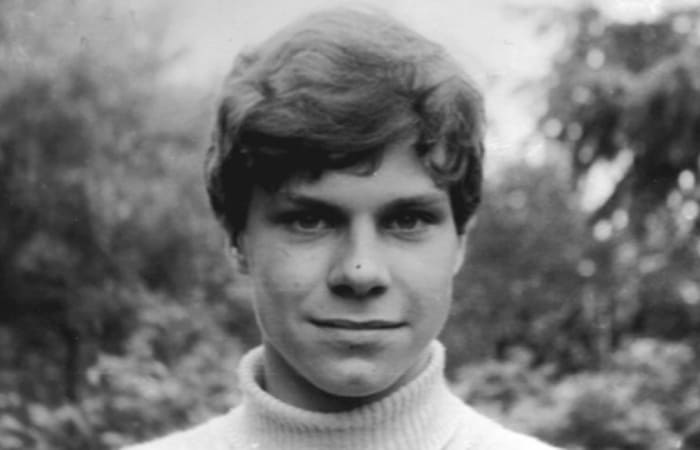

Алексей Кортнев вырос в интеллигентной московской семье: его отец, Анатолий Кортнев, был профессором Института стали и сплавов и ученым секретарем отделения информатики РАН, а мать – инженером-конструктором ракетных двигателей. Конечно, они мечтали о том, чтобы сын тоже пошел в науку, отдали его в школу с углубленным изучением английского языка, а позже поддержали его в решении поступить на механико-математический факультет МГУ.

Однако еще в школьные годы главным увлечением Алексея стала музыка. Больше всего он любил отправляться в походы с родителями, где они пели песни под гитару у костра. Алексей тоже научился играть на гитаре и уже в 7-м классе написал свою первую песню, причем на английском языке. Конечно, тогда он не мог предположить, что в будущем это увлечение станет главным делом его жизни.

Надежд родителей он так и не оправдал. Еще на первом курсе Кортнев все свое время проводил в Студенческом театре МГУ. Там он познакомился со студентом философского факультета Валдисом Пельшем, вместе с которым они в 1983 г. создали группу «Несчастный случай». Поначалу это был дуэт, а позже к ним присоединилось еще несколько участников.

Как Кортнев угодил в психиатрическую лечебницу

Еще в студенческие годы Кортнев с «Несчастным случаем» начал активно гастролировать, и музыканту очень не хотелось прерывать свою музыкальную карьеру из-за службы в армии. Чтобы этого избежать, он решился на авантюру: убедил университетского психиатра, что находится в состоянии глубокой депрессии и даже предпринимал попытку наложить на себя руки, что подтвердил его друг Валдис. Алексей не думал, что его упражнения в актерском мастерстве станут не легким приключением, а серьезным испытанием.

После этого Кортнева тут же упекли в психиатрическую лечебницу, причем его определили в отделение для буйных. Там он провел полтора месяца. Музыкант оказался не единственной местной «звездой» – его соседом по палате был известный театральный режиссер Геннадий Юденич. Позже Корнева перевели в санаторное отделение. В том же 1987 г. его исключили из МГУ, но этот факт его не огорчил – он с головой ушел в любимое дело.

Как Кортнев покорил экраны и сцену

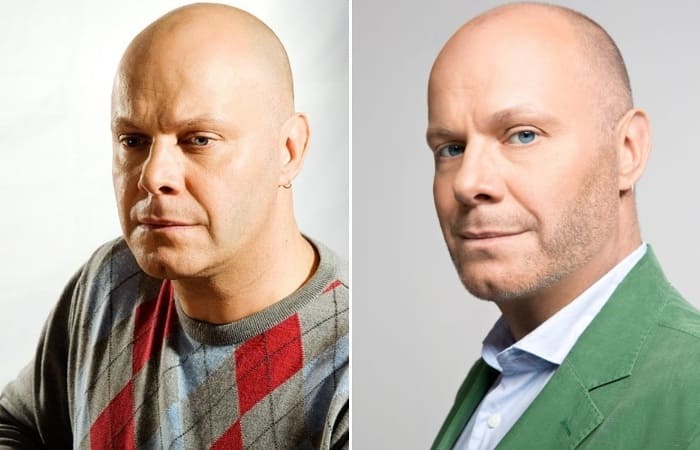

Теледебют Кортнева состоялся через год на сцене КВН, где группа исполнила свою песню. Они также писали музыку для постановок Студенческого театра МГУ, гастролировали с экспериментальным кабаре за границей, выпустили первый альбом «Троды плудов», все песни которого стали хитами. Кроме того, Кортнев написал музыку для телепрограмм «Моя семья», «Сам себе режиссер», «Эти забавные животные» и др., стал автором идеи хит-парада «Золотой граммофон» на «Русском радио», а в 1990 г. вместе с Игорем Угольниковым создал юмористическое телешоу «Оба-на!».

В начале 1990-х гг. Кортнев работал и в рекламе, придумав слоганы для многих мировых брендов. Его называли одним из лучших отечественных рекламщиков. Пригодилось ему и знание английского языка – он перевел несколько популярных бродвейских мюзиклов на русский язык и принял участие в их постановке на российской сцене в качестве актера и вокалиста. Долгое время музыкант сотрудничал с «Квартетом И», написав песни для спектаклей и фильмов «День радио» и «День выборов».

При всем разнообразии интересов, главным делом музыканта всегда оставался «Несчастный случай», состав которого менялся несколько раз. Валдис Пельш покинул группу еще в 1997 г. после того, как стартовала его успешная карьера на телевидении, а Алексей Кортнев уже 38 лет является бессменным солистом и фронтменом коллектива.

Как Кортнев стал многодетным отцом

Конечно, талантливый музыкант всегда пользовался большим успехом у противоположного пола. В первый раз он женился еще в студенческие годы на певице, композиторе и поэтессе Ирине Богушевской, вместе с которой выступал в Студенческом театре МГУ. В 21 год Кортнев стал отцом – у пары родился сын Артемий. Однако спустя 5 лет этот брак распался – Алексей постоянно пропадал на репетициях и гастролях, а у его жены не было возможности заниматься творческой деятельностью, ведь все заботы о сыне легли на ее плечи.

Позже музыкант признался в том, что в первом браке допустил серьезную ошибку: в стремлении стать успешным в профессии он совсем забыл о семье и был никудышным мужем и отцом: « Получилось так, что я отобрал у Ирки большой кусок жизни, наплевав на ее интересы и талант. Она сидела дома с Темой, а я в редкие часы общения с ними говорил: «Я, между прочим, не бездельничаю, а стремлюсь к нашему благополучию». Мне казалось, что раз так много работаю, значит, я – настоящий молодец… ».

Однажды во время подготовки театрального капустника Кортнев познакомился с актрисой Юлией Рутберг. Харизматичная и яркая, она сразу привлекла его внимание. Они провели вместе почти 10 лет, но их отношения нельзя было назвать классическим браком. Сам музыкант называл его «амбулаторным», заявляя, что их взаимная любовь не стала основанием для «стационарных» отношений и совместного проживания. При этом Юлия вряд ли разделяла взгляды Алексея на свободную любовь, ведь его неверность стала для нее большим разочарованием. Позже она не любила вспоминать об этом периоде своей жизни.

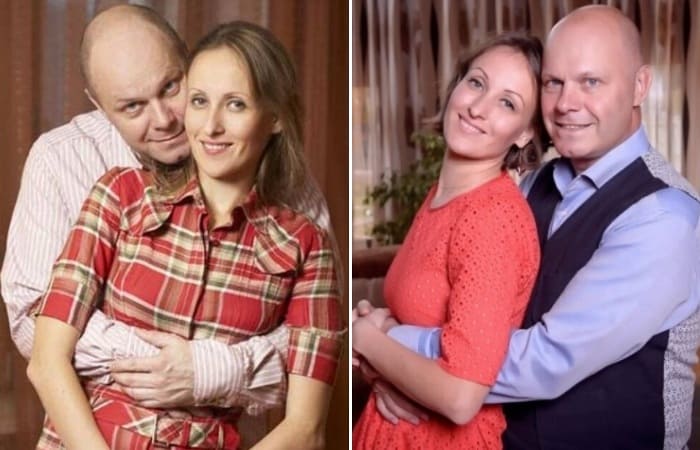

После этого у Кортнева случился роман с актрисой и телеведущей Еленой Ланской, которая подарила ему сына Никиту, но так и не стала его женой. И только гимнастка Амина Зарипова смогла изменить взгляды музыканта на отношения. Она стала его женой и превратила в примерного семьянина. Кортнев говорил, что с этой женщиной у него началась новая жизнь.

По-настоящему оценить радости отцовства музыкант сумел только в браке с Аминой Зариповой, которая подарила ему двоих сыновей и дочь. Только тогда он осознал, что его старшие сыновья были обделены его вниманием. « Жалею о том, что мало участвовал в жизни старших сыновей от предыдущих отношений. Поскольку был молод, эгоистичен и занимался только собой. Сегодня прекрасно общаемся с Артемием и Никитой, дружим, но понимаю: недодал им любви и ласки. Сейчас упущенное уже ничем не компенсировать », – признается музыкант.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

И ещё одна сплетня-загадка.

Вы наверняка знаете эту небезызвестную Вдову. Ту самую Вдову, которая раньше была Светской Обозревательницей, любящей Гречу с Маасдамом. Ту самую Вдову, которая непрерывно судится. То с Гангреной по поводу наследства, то с Жабой по поводу нарушенных прав сидеть в засаде с розочкой.

Говорят, что в этих судебных разбирательствах Вдова очень рассчитывала на помощь своего Младенца с Гречей в Фетаксе. И ещё Вдова очень надеялась на помощь Младенца в зарабатывании денег на рекламе в соцсетях. Увы, Младенец с Гречей в Фетаксе, как и многие годовалые дети, оказался трагически беспомощен в этих вопросах. Впрочем, как и сама сорокашестигодовалая Вдова. И теперь Вдова, измученная и разочаровавшаяся в материнстве, хочет к кому-нибудь на ручки и всё вернуть взад.

А ещё говорят, что Младенец с Гречей в Фетаксе не настоящий. То есть Младенец, Греча и даже Фетакса вполне настоящие, но инвестиции для Младенца были получены не от покойного мужа Вдовы — Могула Трёх Телевизионных Букв, а от приятеля Вдовы — малоизвестного Журналиста из Вильнюса. Именно к нему Вдова частенько наведывалась в гости как раз перед тем как стать Вдовой. И после. И именно на него как две капли воды похож Младенец с Гречей в Фетаксе.

Дисклаймер. Все персонажи и события не являются вымышленными, однако любое совпадение их с реальными людьми и/или событиями случайно.

При создании данного поста ни одной крупинки гречи не пострадало.

Источник

Притча об ощипанном петухе

или Кто и как пытается полюбить человека

Приблизительное время чтения: 9 мин.

Есть понятие, которое на первый взгляд, кажется сугубо научным и далеким от нас: антропология. Слово это имеет два корня, в переводе с греческого буквально означает «слово о человеке». Учение о человеке. И парадокс в том, что влияние антропологии на нашу жизнь огромно.

Именно на фундаменте антропологии (личного и общественного восприятия природы человека) выстраиваются межчеловеческие отношения — от отношений в семье и на улице и до огромных социальных катаклизмов, в которых гибнут миллионы.

Антропология — учение о человеке. Но что есть человек? Философы с древности пытались найти точную формулу, пожалуй, не слишком удачно (над чем и пошутил Диоген). Действительно, невозможно двумя словами выразить человеческую суть. Тем не менее в самых разных культурных и религиозных традициях на протяжении человеческой истории присутствовали различные и претендовавшие на цельность, взгляды на человека.

Они очень и очень разные. И конечно же, статья не является каким-то системным или научным их исследованием. Это — всего лишь размышления по поводу нескольких достаточно распространенных пониманий того, что есть человек, какова его ценность и как к нему следует относиться в связи с каждым из этих взглядов.

Трайбализм

Во-первых, это взгляды, вытекающие из родоплеменного сознания, когда считается, что людьми являются только люди одного племени, соседи уже не совсем люди, а чужеземцы, пожалуй, уже и не люди вовсе. Их, этих не-людей, можно называть по-разному, в зависимости от эпохи и культурной традиции. Варварами, «немцами» (то есть немыми, не способными говорить нашей речью), а в наше время, например, «хачиками» (Снова и снова повторяю со страниц «Фомы»: использующим слово «хач» в качестве бранного, надо запомнить, что «Хач» в переводе с армянского означает Крест, а «хачик» — это маленький, нательный, крестик. Также это слово является уменьшительно-ласкательным от имени «Хачатур» — «подающий Крест», — В. Г.), «чурками», «черномазыми» и так далее.

Такие представления о людях (они называются трайбализмом) при всей своей пещерной архаичности вполне себе дожили до наших дней (хотя и были серьезно потеснены другими). И представления эти взрывоопасны, в эпохи социальных потрясений они способны привести к рекам крови. Достаточно посмотреть на современную Африку, где такие родоплеменные взгляды процветают и народ тутси может «с упоением», зверски резаться с народом хуту, причем в резне принимают участие те, кто считают себя христианами и ходят в католический храм.

«Измы» нового времени

Во-вторых, это социальные учения, всяческие «измы» нового и новейшего времени. Коммунизм, национал-социализм, радикальный либерализм. Кажется, что разница между ними огромная, но, приглядевшись, мы все-таки обнаружим общую основу. Прежде всего это убеждение, что человек сам по себе существо замечательное, прекрасное и, вооруженный правильной теорией, он способен построить земной рай. Бог для такой задачи совершенно «не нужен».

Различие между «измами» — в методике построения такого рая. На вопрос, отчего социальные эксперименты по переустройству общества несут столько издержек и, по сути, не удаются, приверженцы любого «изма» отвечают одинаково: мешают несознательные люди и вредит сознательный враг. Кто же эти враги?

Для германского национал-социализма это были недо-человеки, «унтерменши» (например, славяне) и «враги рода человеческого» (евреи, цыгане). С врагами следовало поступать радикально — вытеснять в отдаленные места или уничтожать физически. Между арийцами действуют более-менее привычные этические нормы, но в отношении народов-изгоев этика не нужна, поскольку это не совсем люди или совсем не люди.

В коммунистической теории враги иные. Это эксплуататорские классы и — что важно! — их пособники. Например, Церковь, которая отвлекает трудящихся от классовой борьбы своими сказками про рай и ад, про грехи и покаяние. Коммунистическая теория отвергает грех как объективную реальность, как составляющую человеческой природы, она ищет причины проблем и трудностей в несознательности одних социальных групп и классово-врожденных пороках других. И представители так называемых эксплуататорских классов (помещики и буржуазия, а в анархизме — еще государственная бюрократия) подлежат перековке или истреблению.

Апофеоз такого подхода — возникшая после октябрьского переворота 1917 года идеология «красного террора». Видный большевистский деятель Мартин Лацис, занимавший высокие посты в ВЧК, так инструктировал рядовых чекистов: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора». И, согласно таким взглядам, часть людей в стране лишалась элементарных человеческих прав. Впрочем, когда новая власть уничтожила прежние классы и сословия, общество заимело иные сложные проблемы. И для объяснения этой ситуации была призвана к жизни теория усиления классовой борьбы в процессе построения социализма.

Что же касается еще одного социального учения, радикального либерализма, то он не просто отвергает представление о грехе, а возводит грех в достоинство, точнее, в естественную, неотъемлемую черту человеческой природы. Общество — ради главной цели, освобождения личности — должно на всех уровнях признать особое, фундаментальное право за любой человеческой похотью, поскольку это не извращения вовсе, а якобы как раз реализация естественных и законных стремлений индивида. И врагом объявляется любой приверженец той традиции, в которой признается наличие греха, любой «унылый натурал», приверженец традиции — будь то традиция культурная, семейная, гендерная, нравственная, религиозная. Все такие взгляды объявляются мракобесием, а их носители — вредными, опасными людьми.

Антропология Церкви

И, наконец, есть третий, библейский взгляд на человека, на котором базируется и собственно христианская антропология. Согласно ей, человек немыслим вне своих отношений с Богом. Отношения эти сложились трагически по вине самого же человека, но могут быть исправлены. Грех, проистекающий из поврежденности человеческой природы, свойственен любому человеку, независимо от любых внешних обстоятельств — национальности, расы, социального происхождения, убеждений. И цель жизни — в преодолении греха и преображении природы, где человек вновь обретает единство с Богом.

Христианство с самого своего появления заявляло об универсальной и полной любви к человеку. Любому человеку. Достаточно вспомнить евангельскую притчу о добром самаритянине и не только ее. Прямым текстом об этом говорит и апостол Павел в послании к колоссянам о мире, где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всем Христос (Кол 3:11).

Христианская антропология исходит из того, что Бог любит всех, соединяет всех, пытается спасти каждого, какие бы страшные грехи ни отрывали того или иного человека от Творца. Высшая ценность в христианстве — человеколюбие, и касается оно любого, а не только каких-то «правильных» людей. Что же до врага, то враг есть — но не внешний, а внутренний. Враг — это грех. Понятие греха может иметь и коллективное измерение (когда, например, разбойники сбиваются в шайку, чтобы грабить людей, или когда власть имущие устанавливают такую систему правления, чтобы обирать всех и каждого), но все же главное измерение греха — личное. Грех может быть присущ любому человеку независимо от чистоты его крови, независимо от добродетелей, которыми он кичится.

В истории были попытки бороться со своим врагом, с грехом, через полное отвержение и уничтожение самого носителя греха, человека. Однако, в отличие от других доктрин, попытка перенести внимание с греха на грешника и решить проблему убийством, казнью, репрессиями, не находит опоры в Евангелии и в конечном итоге Церковью отвергается (при том, что христианство не проповедует пацифизм). В основу ставится принцип: «Ненавидь грех, а не грешника».

Как отвечает христианская антропология на вопрос о человеческом счастье? Диалектически. С одной стороны, пока люди не соединятся в Боге, идеальные отношения создать не удастся. Человек будет так или иначе подвергаться действию греха. Однако, с другой стороны, через личное покаяние и соединение всех в Церкви возможно увидеть плоды покаяния уже в этом мире, непосредственно здесь и сейчас соприкоснуться с чудом преображения собственной души и отношений между людьми.

Этот взгляд на человека, эта христианская антропология на протяжении нескольких последних веков яростно атакуется приверженцами всех прочих теорий о человеке.

Несмотря на кровавый опыт всяческих «измов» и родоплеменной вражды, почему-то очень многие люди именно христианству отказывают в здравом взгляде на вещи. Наличие греха в человеке подтверждается вновь и вновь, но грех вовсе не хотят видеть, признавать объективным фактором. А в случае с либерализмом проявления греха к тому же возводят на пьедестал, объявляют грех сверхценностью.

Человеколюбие до конца

В нашем разговоре до сих пор не прозвучало слово «гуманизм» (а именно этому понятию мы посвятили «Тему номера» журнала). Что ж, пора его произнести.

Какая связь между всеми этими вышеописанными «измами» и гуманизмом? А связь такая, что все возникшие в эпоху Возрождения, в Новое время «измы», громко заявившие себя уже в XIX веке, апеллировали именно к гуманизму, прикрывались им, объявляли себя гуманистическими теориями. То есть теории истинно человеколюбивые. В отличие от христианства.

Сейчас уже совершенно очевидно, как провалилась идеология коммунизма, провалилась идеология национал-социализма, да и тупик радикального либерализма очевиден уже огромному множеству людей. Но в чем причина их провала? В непризнанном адептами «измов» фундаментальном противоречии. Поскольку, отвергая идею божественной природы человека, проблему греха как главную причину нашего несовершенства и утверждая целью устроение земного и без-божного рая, эти теории, при всех клятвах в любви к человеку, демонстрируют чудовищный дефицит человеколюбия.

Признание греха как болезни помогает, ненавидя грех, при этом жалеть и любить грешника. А вера в Бога и приход в Церковь дает понимание, что любой человек, независимо от национальности или положения в обществе, может найти путь покаяния и быть соучастником преображения мира. Христианство — при всех многочисленных искушениях, через которые прошел церковный народ, при всех его слабостях и уклонениях к племенным или социальным доктринам, все же остается верным подлинному человеколюбию.

***

…Мы не знаем, как дальше сложится история человечества. Быть может, возникнет какой-то новый глобальный «изм», может, нас ждет погружение в родоплеменное сознание, когда жители одной деревни станут вести охоту на жителей другой. Будет ли в новом мире место какому бы то ни было гуманизму, неизвестно.

Но человеколюбие — останется. Во всяком случае, до тех пор, пока живо христианство. Христиане всегда знали, что здесь, в земной жизни, в этом мире, это человеколюбие оценено и вознаграждено не будет.

Для христианства человек — единственное создание в нашем огромном мире, не принадлежащее этому миру целиком, несущее в себе образ Творца, и потому — являющееся главной ценностью этого мира. Для гуманизма человек тоже — главная ценность. Но вне перспективы богоподобия ценность эта оказывается лишенной основания, размывается и превращается в сухую формулу. Собственно, гуманизм и возник в эпоху Возрождения как некий извод христианского понимания человека, из которого был выхолощен важнейший его смысл — любовь к человеку невозможна без любви к Богу, а любовь к Богу невозможна без любви к человеку.

Любовь к человеку в христианстве — это путь, жизнь, это единственно возможный способ существования и выражения любви к своему Создателю.

Христиане не ожидают полной своей победы в этом мире, и, более того, помнят Откровение Божие о финале человеческой истории.

Но именно поэтому они уверены, что любовь неизбежно восторжествует и встреча с Богом непременно произойдет. Несмотря на все «измы». При всех наших слабостях. Как писал апостол Павел в Первом послании к коринфянам: Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Источник