Первые радости федин описание города

Жизнь и творчество Константина Александровича Федина тесно связаны с Саратовом и Саратовским краем.

24 февраля 1892 года в семье приказчика писчебумажного магазина в маленьком дворовом флигеле по улице Большой Сергиевской (ныне ул. Чернышевского) родился будущий писатель. На берегу Волги с ее пристанями, пароходами, лодками и плотами в большом городе с красивыми улицами, парками, театрами прошли ранние годы Константина Федина. Здесь формировался его характер, здесь произошло его первое знакомство с литературой и искусством.

«Все мое детство, от рождения в 1892 году, и ранняя юность, до 1908 года, протекали в Саратове, который у нас в семье влюблено называли «столицей Поволжья» … Отсюда пошли мои первые представления о русской земле, как о Мире, о русском народе, как о Человеке. Здесь складывались начальные понятия о прекрасном…», – писал Федин в своей автобиографии.

Саратов для писателя – это учеба в Сретенском начальном училище («Я здесь учился два года, узнал первую грамоту»), учеба в Коммерческом училище, первые уроки жизни и первые юношеские переживания.

Для саратовцев произведения писателя-земляка имеют особую значимость и притягательность. В романах «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Братья», повести «Старик», рассказах «Сазаны» и «Встреча с прошлым» оживают картины старого Саратова: городской театр, парк Липки, набережная, сохранившиеся и давно исчезнувшие улицы и дома. Чтение этих произведений превращается для читателя в захватывающее путешествие по родному городу начала XX века, знакомит с бытом, культурой, живой историей Саратовского края.

Источник

Путешествие по Саратову с Константином Фединым

Семья Фединых многократно меняла место жительства. Из всех домов, в которых жил писатель, сохранились всего два. Первый дом находится в Смурском переулке, сейчас это жилой дом №13. К сожалению, в настоящее время этот дом в весьма плачевном состоянии. Раньше на нем была памятная доска, но она таинственным образом исчезла. Не исключено, что через несколько лет исчезнет и сам дом.

Второй дом, выстроенный отцом писателя, находится на улице Кутякова, сейчас это жилой дом №56. На нём тоже нет никакого упоминания о том, что здесь жил К.А. Федин.

Берём в руки произведения К.А. Федина и отправляемся на прогулку по старому Саратову.

Пусть для начала это будет роман «Братья». И хотя в романе нет названия города, где происходят события, но его описание напоминает Саратов. Попробуем это доказать. Первое место, которое кажется нам знакомым –Смурский переулок, в Саратове он тоже есть. Вот как его описывает автор: «Переулок звался Смурским и был, правда, буровато-серым, смурым, смурыгим. На углу Староострожной улицы, посреди проезда, торчала водопроводная будка, к ней с утра до сумерек, погромыхивая вёдрами, ползли бабы. Отсюда дорога скатывалась к Нижней улице, потом – к оврагам, которые в городе назывались бараками. Дальше шли горы».

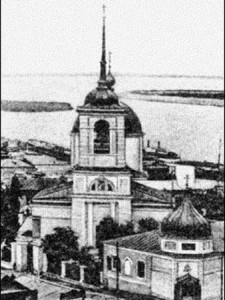

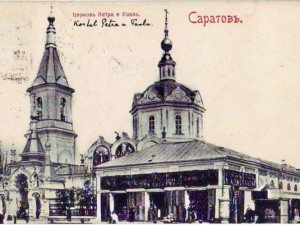

Церковь Петра и Павла, где угольщики и шорники стояли обедню в настоящее время уже не существует. Построена она была в 1818 г. при саратовском губернаторе Панчулидзеве. В народе церковь также называли Петропавловской или Сретенской. Церковь эта находилась на правой стороне Хлебной площади, близ торговых рядов на Верхнем базаре.

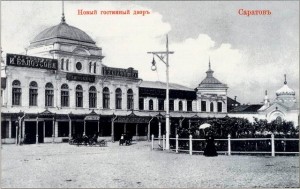

В романе «Братья» К.А.Федина есть персонаж – Варенька Шерстобитова, дочь купца, владельца мануфактурной лавки. Вот что пишет о купцах Шерстобитовых известные саратовские краеведы В.Н. и Н.Н.Семёновы: «Популярные в Саратове купцы Шерстобитовы вели свой торгово-коммерческий промысел на протяжении более ста лет. Были Шерстобитовы типичными российскими купцами: носили тяжёлые енотовые шубы, ходили с увесистыми тростями, засиживались в трактире за обильными трапезами, посещали по воскресеньям Петропавловскую церковь, традиционно щедро одаривая нищих на паперти. Торговали Шерстобитовы в Новом гостином

Возьмём другое произведение К.А. Федина и отправимся дальше. Следующий пункт нашего маршрута – Дом купца Корнилова. Вот что пишет о нём К.А. Федин в предисловии к повести «Старик»: «Меня поразило недавно, что Чернышевского в детстве страшно тянуло посмотреть таинственный дом купца Корнилова – на углу Московской и Большой Сергиевской. В одном рассказе он писал: «Угол дома был закруглён и поднят куполом, выкрашенным зелёною краскою, между тем как остальная, тоже железная, кровля была красная». Слова эти наполнены ужасом. Угол дома действительно, был закруглён и поднят куполом! И как же не знать мне этого дома

Мне стало интересно узнать поподробнее, почему же этого дома так боялись Н.Г.Чернышевский и К.А.Федин. В книге внучки Н.Г. Чернышевского Нины Михайловны Чернышевской читаем следующие строки: «Маленькому Чернышевскому пришлось стать свидетелем зверской расправы старухи жены над стариком Корниловым. Она избила и заперла подвыпившего мужа в чулан, когда гость стал указывать ей на жестокость обращения с мужем, старуха в ответ показала им свои уши: они были изуродованы и представляли собой сплошные клочья. Это были следы издевательства пьяного мужа, который в продолжение многих десятков лет бил её, вырывая из ушей серьги вместе с мясом. Теперь старуха мстила ему за все надругательства». Дом этот до сих пор стоит на углу улиц Московской и Чернышевского. Он светло-зелёного цвета, с тем же тёмно-зелёным куполом и

Но прощаемся с домом Корнилова и идём дальше. В той же повести «Старик» находим следующие строки: «Денисенко держал извозный и ямской двор, почти весь перевоз через Волгу был у него в руках, лошади его славились, с легкою доводилось ему бывать и в Пензе и в Тамбове, ямщиком он был отменным. Двор стоял на краю оврага, за Казанской церковью». На месте извозного двора сейчас стоит жилой дом, а от Казанской церкви сохранилось лишь одно здание из церковного ансамбля, дом причта, которое сейчас используется как жилой дом.

(Продолжение следует)

Егор Кругляк, 14 лет

Источник

«Саратов и саратовцы в произведениях Константина Федина»

Целью моей работы является выявление темы Саратова в произведениях этого писателя, также возможность проследить, как меняется со временем его отношение к этому городу, какую роль сыграл Саратов для Константина Федина, и какое влияние на культурную жизнь оказал сам писатель.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| saratov_i_saratovcy_v_proizv_fedina.docx | 32.19 КБ |

| fedin_i_saratov.pptx | 2.62 МБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п. Красный Текстильщик

Саратовского района Саратовской области»

Творческая работа по теме:

«Саратов и саратовцы в произведения Константина Федина»

Выполнила: Храмова Анастасия

Руководитель: Комарова Л. А.

Саратов в произведениях Федина………………………………………………4

Отношение писателя к родному городу………………………………………..5

Федин – почетный гражданин Саратова……………………………………….7

Воспоминания о Волге и Липках………………………………………………8

Музей Федина в наши дни………………………………………………………9

Однажды, посетив музей К. Федина, я заинтересовалась его творчеством. Оказалось, что жизнь и творчество Константина Александровича Федина тесно связаны с Саратовом и Саратовским краем.

24 февраля 1892 года в семье служащего писчебумажного магазина в маленьком дворовом флигеле по улице Большой Сергиевской / ныне улица Чернышевского / родился будущий писатель. На берегу Волги с ее пристанями, пароходами, плотами и лодками, конторами пароходных обществ в большом городе с красивыми улицами, парками, театрами прошли ранние годы Константина Федина. Здесь формировался его характер, здесь произошло его первое знакомство с литературой и искусством.

В Саратове Федин учился в Сретенском начальном училище с 1899 до 1901 года, в Коммерческом училище в 1901-1908 годах, затем уехал в Козлов, ныне Мичуринск, в Москву, но Саратов навсегда остался для писателя родным городом. Сюда он приезжал к родителям, позже – в 20-е годы – к сестре А. А. Рассохиной. В 1939 году выступал на открытии памятника на могиле Н. Г. Чернышевского. В годы войны, когда в Саратове находился Московский Художественный театр, Федин по приглашению администрации знакомил актеров со своей новой пьесой «Испытание чувств». После войны приезжал в родной город в 1949, 1959, 1966 годах.

Целью моей работы является выявление темы Саратова в произведениях этого писателя, также возможность проследить, как меняется со временем его отношение к этому городу, какую роль сыграл Саратов для Константина Федина, и какое влияние на культурную жизнь оказал сам писатель.

Саратов в произведениях Федина

Саратов для писателя – это учеба в Сретенском начальном училище (« Я здесь учился два года, узнал первую грамоту»), учеба в Коммерческом училище, первые уроки жизни и первые юношеские переживания.

Саратов – это город, в котором ему «легче дышалось и лучше работалось». Сюда он приезжал, чтобы встретиться с родными, близкими, друзьями, отдохнуть и поработать, побродить по знакомым улицам, местам своего детства, вдохнуть неповторимый запах волжских просторов. «Волга – моя родина. Каждое новое свидание с ней волнует меня, точно, ступив на ее берега, я попадаю в отчий дом».

Во многих произведениях Константина Федина используются его знания именно саратовского быта, деталей и подробностей.

В романах «Первые радости» и «Необыкновенное лето» вообще все действие происходит в Саратове, в том числе и в городском саду Липки, Городском театре, народной аудитории (областная библиотека), Ильинской площади, консерватории, Радищевском музее, Театральной площади, Саратовском императорском университете, железнодорожном вокзале и так далее.

Действие затрагивает и такие местечки как Затон, Кумысная поляна, Соколовая гора, Увек, а также городки и области: Ртищево, Хвалынск, Аткарск. Удивительно точны их описания… Но ив тех случаях, когда адреса точно не названы Фединым, еще и сейчас на саратовских улицах можно найти дома, очень напоминающие по описаниям и месту расположения и «мешковский», и «драгомиловский», и следы старых лабазов и ночлежек.

Настолько подробное представление Саратов навряд ли где-либо еще имел. Потому Константин Федин – особый писатель для Саратова.

Важно отметить и тот факт, что Федин может по праву считаться «певцом» Саратова. В своих произведениях Константин Александрович ярко и художественно неповторимо рисует облик старого город. Но писатель также обращается к разным уголкам Саратова. Из рассказа «Встречи с прошлым»: «…Я исходил много знакомых улиц и однажды очутился перед зданием школы, мигом напомнившей мне первые годы учения. Я зашел во двор. Земля была гладко утопана и чуть запорошена слоем пыли, тонко растертой, как пудра. Я узнал эту землю и, словно вылетев после урока на перемену, оглядел двор из края в край – куда бежать.

Обернувшись, я увидел большие старинные окна школьного коридора, необыкновенные по форме – полуовальные, с частым переплетом рам, в виде трапеций. Мне захотелось посмотреть коридор, и, когда я открыл дверь, даже воздух показался мне ничуть не изменившимся с давних пор моего детства…».

Тут представлено только два отрывка, но ряд можно было бы продолжить.

Нужно отметить, что в своих произведениях Федин не просто рисует хорошо знакомые с детства места, но и рассказывает о тех, кто населял в те годы разные уголки Саратова. Если вернуться к возможной карте-схеме города, то можно было бы говорить о социальном аспекте, и о том, чему писатель отдает предпочтение. При подобном подходе может по-новому открыться место, занимаемое «столицей Поволжья» в социокультурном пространстве России.

Отношение писателя к родному городу

Саратов для Федина был провинцией. Но очень интересно пронаблюдать, как меняется его отношение к родному городу с течением времени. В юности – это провинция, откуда хочется сбежать. В письмах к Зелениной К. в 1911 году читаем: «Саратов…город.. Гнило…Скушно…Гулять несподручно: потому дождик…Смотрю на гвоздик…» (в это время он был уже студентом Московского коммерческого института).

В более зрелом возрасте Саратов для Федина остается провинцией, но это уже и «глубина» России, это место, где продолжает жить прошлое, которое необходимо помнить и знать. Необыкновенно дорогим, в этом смысле является письмо Федина, написанное в 1932 году своей десятилетней дочери Нине. Адресовано оно уже взрослой Нине Константиновне. Федин, по-видимому, боялся, что не доживет до зрелости дочери (он был серьезно болен в это время): «Мне было лет десять, когда я с родителями жил в большом русском городе, на людном перекрестке. Около наших ворот, притулившись к ступенькам часовой мастерской, сидела старуха, — не помню, как ее звали, скажем – Петровна. Это очень важно, так как тогда я величал старуху по отчеству (отчество, как известно, служит старухам именем), и величал вот по какой причине. Петровна торговала семечками, кто не грыз каленых тыквенных семечек, тот не так-то легко представит себе перекресток большого русского города, с конкой, калачными заведениями, парикмахерской и городовыми.

Я в этом убежден до сих пор. Слащаво-масляная жвачка из этих непритязательных зерен как нельзя полно выражает все убожество потребностей, желаний, вкусов былого всероссийского населения, но – странно – в то же время какую-то независимость, сторонность его от этого перекрестка, на котором оно молчаливо и не очень старательно круговращалось. Поистине – птицы в небе! Поплюют, пожуют, да и спать.

Научившись у взрослых, я тоже с любовью жевал семена. Но мне слишком редко удавалось выпросить у матери копейку, а Петровна владычествовала не только над корзиной с семенами, а еще и над ящиком со стекольчатой крышкой, в котором хранились самые драгоценные товары: мармелад в виде лимонных и апельсиновых долек в сахаре; шоколадные розово-сахарные бутылочки с ромом; халва (честное слово!); маковые плитки в цветной бумаге с бахромой; или, например, — шоколадные раки со сливочной начинкой, завернутые в серебро, — неприступная вещь! – или нечто такое – неизвестно – растет или из чего-нибудь делается? – и называется рожками. Да что говорить. Все это лежало для обозрения под стеклом».

Перед нами описание тихой провинциальной жизни, эта жизнь имеет свою прелесть, свой запах, свой вкус. И Федину важно, чтобы дочь знала и помнила об этом: «В прошлом необыкновенная сила власти, и настоящее понимаешь только тогда, когда знаешь прошлое. Если хочешь разгадать происхождение своих вкусов, пристрастий – подумай над своим детством. Детство твоего отца иной раз объяснит тебе какую-нибудь особенность твоего характера, которую ты безуспешно стараешься изжить».

Федин – почетный гражданин Саратова

Писатель никогда не забывал, откуда он родом. Во всех своих автобиографиях он пишет о Саратове. Из автобиографии 1952 года и дополнения в 1957: «Все мое детство, от рождения в 1892 году, и ранняя юность, до 1908, протекали в Саратове, который у нас в семье влюбленно называли «столицей Поволжья»… Отсюда пошли мои первые представления о русской земле – как о Мире, о русском народе – как о Человеке. Здесь складывались начальные понятия о прекрасном – из картинной галереи Радищевского музея, где было много отличных русских мастеров и западных художников…; из школьных спектаклей, в которых участвовал и я; из драматических и оперных театров; из уроков на скрипке, которые мучили меня и одно время совсем охладили к музыке.»

Несмотря на то, что с 1908 года Константин Федин в Саратове не живет, редко приезжает, связь с родным городом не прерывается. Он навещает родителей, а позже – в 20-е годы – сестру А.А. Рассохину. В 1939 приезжает на юбилейную годовщину Н.Г. Чернышевского, в 1949 читает отрывки из нового романа «Необыкновенное лето» в Саратовском государственном университете, бывает в родном городе в 1959, 1966 годах.

Каждый приезд писателя в Саратов становился событием в культурной жизни города, сопровождался многочисленными встречами с саратовцами. Несмотря на нечастые посещения, Федин всегда был в курсе дел и перемен, проявляя к ним постоянный интерес. В одном из писем саратовскому писателю Г. Ф. Боровикову Федин сообщал: «Часто испытываю приливы совершенно особого удовольствия, когда вижу и слышу бурление культурной жизни в Саратове, а главное – представляю себе, как эта жизнь может расшириться, разлиться по всему нашему краю, если ее к этому больше побуждать».

В 1967 году К. А. Федину было присвоено звание почетного гражданина города Саратова. Для саратовского читателя произведения писателя-земляка имеют особую значимость и притягательность. Старый Саратов в них «оживает»: городской театр, парк Липки, набережная, сохранившиеся и давно исчезнувшие улицы и дома. Для саратовцев знакомство с произведениями Константина Федина – еще и путешествие по родному городу начала ХХ века, открытие его прошлого: быта, культуры, живой истории Саратовского края.

Воспоминания о Волге и Липках

«Липки тянули к себе всегда… Когда я уже в позднейшее время, едва ли не старым человеком, приезжал в Саратов, я, конечно, ходил в Липки. И вот после моего посещения Липок (это был последний приезд в Саратов), помню, был хороший вечер, я прошелся по знакомым улицам. Многое вспомнил и пришел в Липки тогда, когда уже меркли огни… Я пришел туда и посидел в уединении, вспоминал очень много прошедшего. Теперь эти воспоминания странным образом связываются и перекликаются с тем, что я сделал в книгах, описывая картины, прообразом которых был Саратов… И, может быть, даже какие-то факты из биографии мои героев кажутся мне иногда фактами моей биографии» — вспоминал Константин Федин об одном из саратовских парков, ему же принадлежат такие слова: «Волга – моя родина. Каждое новое свидание с ней волнует меня, точно, ступив на ее берега, я попадаю в отчий дом… Волга в русской жизни – как небо и воздух. Мы дышим Волгой, мы любуемся ею. Мы поем о ней самые сердечные песни. Мы учим детей на ее преданиях. Волга – родина удали, смелости, народной славы.

Волга – родина русских гениев и талантов. С детства волжанин мечтает о своей реке, как о самом прекрасном из всего, что ему дано на земле».

Музей Федина в наши дни

Государственный музей К. А. Федина располагается в красивейшем месте Саратова на углу улицы Октябрьской и Чернышевского, откуда открывается вид на Волгу и Набережную. Здание музея – это памятник архитектуры, построенный в 18 веке. Сам музей, посвященный творчеству Константина Федина, был открыт в июне 1981 года в Саратове, на родине писателя, в старинном здании бывшего сретенского начального училища, где Федин учился в 1899-1901 годах. Толстые стены, сводчатые потолки, кованые решетки. Когда-то здесь даже содержали пересыльных каторжан.

В музее работает постоянная экспозиция «Дом русской литературы 20 века». Сейчас это единственная экспозиция в России, которая полностью и объективно отражает литературный процесс прошлого века вообще и творчество К. Федина в частности.

К сожалению, не все жители города знают, какой замечательный этот музей.

Когда заходит речь о романах Константина Федина, саратовцы обычно говорят; «Это книги о нас»- И действительно, чуть ли не в каждой странице его произведений встречаются описания знакомых горожанам мест — Увек, Поливановка, Курдюм, сад «Липки».

Знаменитые романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето» можно назвать своеобразной галереей города: консерватория, Затон. Соколовая гора, Театральная площадь. Роман «Необыкновенное лето» впервые был издан на родине Федина — в Саратове. В последние годы жизни писатель часто навещал родные места. И роман «Костер» он дописывал у себя на даче в Октябрьском ущелье.

Стоит говорить о том, что творчество Константина Александровича является полной энциклопедией Саратова, знания из которой можно получать и сейчас, что приносит неоценимый вклад в развитие современной культуры. Как говорил сам К. Федин: «В прошлом есть необыкновенная сила власти, и настоящее понимаешь только тогда, когда знаешь прошлое».

Мне кажется, что я выполнила поставленные перед собой цели, и от себя хочу сказать, что, выполняя эту работу, я прониклась еще большим уважением и признанием к этому писателю. Только человек, который любит свою родину может так хорошо ее знать и так страстно ее любить!

«Федин и Саратов». — Составитель В. П. Крючков. Редактор В.Б.Герасимов. Художник А.К.Ершов. Тех.ред. Л.Г.Феклистова. Корректор Е.Л. Гертельман.

«К. А. Федин, основные даты жизни и творчества 1892-1977» Издательство Саратовского Университета

«Годы и люди». – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1986.

Источник