1.2. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге.

Периферическая теория одна из первых теорий, пытавшихся связать эмоции и вегетативные сдвиги в организме человека, сопровождающие эмоциональные переживания.эмоций. Теория была выдвинута независимо друг от друга американским философом и психологом У. Джеймсом и датским медиком К.Г. Ланге (1880—90-е гг.). Согласно данной теории, появление эмоций связано с периферическими изменениями, возникающими сугубо рефлекторно, без непосредственной реакции высших центров на внешние впечатления. Эмоция рассматривается как результат осознания периферических органических изменений — висцеральных, сосудистых, мышечных. Совокупность ощущений, связанных с этими изменениями, и есть эмоциональное переживание. По Джеймсу, «мы печальны потому, что плачем; боимся потому, что дрожим; радуемся потому, что смеемся». Если Джеймс связывал эмоции с широким кругом периферических изменений, то Ланге — только с сосудистодвигательной системой: состоянием иннервации и просветом сосудов. Т. о., периферические органические изменения, которые обычно рассматривались как следствие эмоций, объявлялись их причиной. Периферическая теория эмоций представляла собой попытку превратить эмоции в объект, доступный естественному изучению. Однако, связав эмоции исключительно с телесными изменениями, она перевела их в разряд явлений, не имеющих отношения к потребностям и мотивам, лишила эмоции их адаптивного смысла, регулирующей функции. Проблема произвольной регуляции эмоций трактовалась при этом упрощенно: считалось, что нежелательные эмоции, например гнев, можно подавить, если намеренно совершать действия, характерные для положительных эмоций. Основные возражения против периферической теории, выдвигаемые в психологии, относятся к механистическому пониманию эмоций как совокупности ощущений, вызываемых периферическими изменениями, и к объяснению природы высших чувств.

Теория неоднократно подвергались критике физиологами (Ч.С. Шеррингтон, У. Кеннон и др.), которые основывались на данных, полученных в экспериментах с животными. Главные из них свидетельствуют о том, что ошибочно само исходное положение, в соответствии с которым каждой эмоции соответствует свой собственный набор физиологических изменений. Экспериментально было показано, что одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать разные эмоциональные переживания. Другими словами, физиологические сдвиги имеют слишком неспецифический характер и потому сами по себе не могут определять качественное своеобразие и специфику эмоциональных переживаний. Кроме того, вегетативные изменения в организме человека обладают определенной инертностью, т.е. могут протекать медленнее и не успевать следовать за той гаммой чувств, которые человек способен иногда переживать почти одномоментно (например, страх и гнев или страх и радость). Л.С. Выготский подверг эту теорию критике за противопоставление «низших», элементарных эмоций, как обусловленных сдвигами в организме, «высшим», истинно человеческим переживаниям (эстетическим, интеллектуальным, нравственным и др.), будто бы не имеющим никаких материальных оснований.

Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге была, по сути своей, умозрительной, она не выдержала проверки экспериментальными исследованиями, однако правильно показала значение в генезе эмоций периферических изменений, вегетативных и висцеральных реакций; кроме того, она стимулировала возникновение ряда других нейрофизиологических теорий эмоций.

1.3. Таламическая теория эмоций Кеннона – Барда.

Это теория, согласно которой появление эмоций связывается с деятельностью ядер таламуса (зрительный бугор), утверждает, что эмоции являются результатом переработки сигналов, поступающих в мозг из среды внешней и внутренней. Переключаясь в таламусе на нервные пути, одновременно идущие к коре мозга головного и к внутренним органам, эти сигналы порождают эмоции и сопутствующие им органические изменения.

Согласно этой теории, при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы сначала поступают в таламус, где потоки импульсации делятся: часть из них поступает в кору больших полушарий, где возникает субъективное переживание эмоции (страха, радости и др.). Другая часть поступает в гипоталамус, который, как уже неоднократно говорилось, отвечает за вегетативные изменения в организме. Таким образом, эта теория выделила как самостоятельное звено субъективное переживание эмоции и соотнесла его с деятельностью коры больших полушарий.

Основные положения теории эмоций были предложенны Уолтером Кэнноном и модифицированны Филиппом Бардом. Центральное значение в механизме порождения эмоций связано с такими структурами, как гипоталамус, таламус и их кольцевым взаимодействиям с корой головного мозга. Идея таких взаимодействий позднее получила развитие в концепциях круга Пейпеца и лимбической системы. Кэнноном и Бардом было показано, что на самом деле и телесные изменения, и эмоциональные переживания, связанные с ними, возникают почти одновременно. В более поздних исследованиях обнаружилось, что из всех структур головного мозга собственно с эмоциями более всего функционально связан даже не сам таламус, а гипоталамус и центральные части лимбической системы. В экспериментах, проведенных на животных, было установлено, что электрическими воздействиями на эти структуры можно управлять эмоциональными состояниями, такими как гнев, страх (Х. Дельгадо).

Таламическая теория выступает как альтернатива теории эмоций Джемса — Ланге, которая вызвала ряд возражений. Основные положения критики были высказаны У. Кенноном, который обратил внимание на то обстоятельство, что телесные реакции, возникающие при различных эмоциях, очень похожи друг на друга и как таковые недостаточны для того, чтобы удовлетворительно объяснить качественное многообразие человеческих эмоций. Кроме того, искусственно вызываемые у человека органические изменения далеко не всегда сопровождаются эмоциональными переживаниями. Телесные процессы при эмоциях, по Кеннону, биологически целесообразны, поскольку служат предварительной настройкой всего организма к ситуации, когда от него потребуется повышенная трата энергетических ресурсов. Эмоциональные переживания и соответствующие им органические изменения возникают в одном и том же центре – таламусе.

Самым сильным контраргументом Кеннона к теории Джемса – Ланге оказался следующий: искусственно вызываемое прекращение поступления органических сигналов в головной мозг не предотвращает возникновение эмоций.

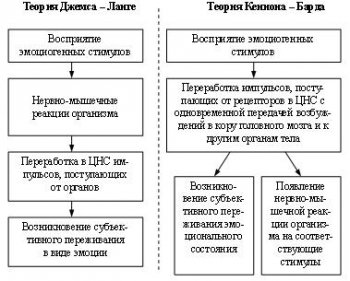

Рис. 2 Основные положения и динамика процессов в теориях эмоций Джемса – Ланге и Кеннона – Барда

Источник

Периферические теории эмоций

По мнению В. Джеймса (1884), каждая эмоция имеет свой отли-чительный физиологический рисунок. Эмоция — это осознание про-исходящих в организме физиологических изменений. «Мой тезис со-стоит в том, что телесные изменения следуют непосредственно за восприятием волнующего факта и что наше переживание этих из-менений, по мере того как они происходят, и является эмоцией. Обычно принято говорить: мы огорчены и плачем, нам повстречал- ся медведь — мы испугались и обращаемся в бегство, нас оскорбил соперник — мы разгневаны и наносим удар. Защищаемая здесь ги-потеза утверждает, что этот порядок событий является неправиль-ным, что одно психическое состояние не сразу вызывается другим, что между ними необходимо вставить телесные проявления и что правильнее говорить: мы огорчены, потому что плачем, разгневаны, потому что наносим удар, испуганы, потому что дрожим, а не наобо-рот», — пишет В. Джеймс. Свою гипотезу Джеймс подкрепляет сле-дующими аргументами: 1) существует однозначное соответствие Вежду определенными переживаемыми эмоциями и типичными для •них телесными реакциями («Огромное множество различных соче- таний, в которые способны соединиться физические сдвиги, делают В принципе возможным, что каждому, даже слабо выраженному от-тенку эмоции, соответствует свой уникальный, если его рассматривать в целом, комплекс изменений в теле.»); 2) лишенная телесно-го выражения эмоция перестает переживаться («Чем бы была пе-чаль без слез, рыданий, боли в сердце и стеснения в груди? Бесчувственным заключением о том, что некоторые обстоятельства достойны сожаления — ничего больше. Полностью лишенная теле-сного выражения эмоция — ничто.») и 3) невозможно выполнение

Глава 5. Регуляторные процессы психики. Эмоции и воля

движений, соответствующих одной эмоции, и одновременное переживание другой. Из последнего пункта для Джеймса разворачивается целая философия управления эмоциями. Достаточно намеренно начать демонстрировать нужную эмоцию, как она заменит нежелательную. «Подавите внешние проявления страсти, и она умрет. Расправьте морщины на лбу, зажгите взор огнем, выпрямите корпус, заговорите в мажорном тоне, скажите что-нибудь сердечное, и ваше сердце должно быть поистине ледяным, если оно постепенно не оттает», — наставляет В. Джеймс.

Аналогичную позицию занял в последовавшей через год (1885) публикации датский ученый Г. Ланге. В связи с этим теория получила двойное название. По данным Р. Зайонца (R. Zajonc, 1989), повторение звуков «и» и «а», артикуляционные характеристики которых схожи с теми, что задействованы в естественной улыбке, приводят к переживанию приподнятого настроения. Интересно, что задолго до появления периферической концепции эмоций данный прием, помогающий «властвовать собою», получил широкое распространение в странах Азии. Американский журналист Дональд Ричи, живущий в Японии с 1960-х гг. и постоянно пишущий о своеобразии японской культуры, в эссе «Жесты как язык» указывает на особую функцию улыбки как средства контроля над собственными негативными эмоциями: «В Японии функция улыбки интернализована, введена вовнутрь. Улыбка стала здесь бессознательным жестом и наблюдается даже тогда, когда улыбающийся человек думает, что за ним не наблюдают. Скажем, он хочет успеть на поезд метро. Уже почти успел, но — дверь закрывается. Какова будет его реакция? Почти наверняка улыбка. Эта улыбка не означает радости. Но она означает, что к неприятности отнеслись без ропота и с бодростью. С самых юных лет японцев учат воздерживаться от выражения эмоций, которое могло бы нарушить столь непрочную гармонию».

Одно из явлений, к которым может быть продуктивно приложи-ма периферическая концепция эмоций Джеймса — Ланге, это массовое переживание экстатических состояний на концертах современной музыки (рис. 31).

Ритмическая основа многих популярных произведений воспроизводит учащенный ритм сердца. Таким образом, под ее воздействием активируется симпатическая нервная система — в организмах слушателей происходят соматические изменения, сходные с естественным состоянием экстаза. Телесные изменения, индуцированные музыкой, приводят к переживанию крайне интенсивной эмоции удовольствия.

5.1. Общая характеристика эмоций

|

Одной из версий пе-риферических теорий эмо-ций является теория ми-мической обратной связи П. Экмана, Р. Левинсона и В Фризена (P. Ekman, R Le-vinson, W. Friesen, 1983).

В отличие от классической

| Рис.31. Концерт группы «Битлз» в Манчестере, ноябрь 1963 г. (из архива Press Association, UK) |

версии Джеймса — Ланге она концентрируется не на физиологических измене-ниях, продуцируемых сим-патической вегетативной • нервной системой, а на из-менениях лицевых мышц. Согласно этому взгляду, фвтоматическое измене-Be конфигурации лицевых мышц, развивающееся как

реакция на воздействие стимула, приводит к осознанию эмоцио-нального состояния, соответствующего этой конфигурации и, как следствие, к возникновению эмоции.

Когнитивные теории эмоций

I С. Шахтер и Дж. Сингер (S. Schachter, J. Singer) в 1962 г. выдви-нули когнитивную теорию эмоций, являющуюся по сути «комп-ромиссом» между периферической теорией Джеймса — Ланге и та-ламической теорией Кэннона — Барда. С. Шахтер и Дж. Сингер предположили, что эмоции есть следствие познавательной интер-претации многозначной физиологической активации. Важное отли-чие этой теории от теории Джеймса — Ланге заключается в том, что Вязь «физиологическое изменение — осознание эмоции» носит вариативный характер. Опознание эмоции зависит от контекста ситуации, в которой произошло то или иное телесное изменение. Например, слипание глаз переживается нами как скука, если мы в манный момент слушаем неинтересную лекцию, или как реакция на экстремальное напряжение, если мы только что нашли решение очень сложной проблемы.

I Данная модель получила название «двухфакторной», так как предполагала необходимость и физиологических изменений, и осоз-

Глава 5. Регуляторные процессы психики. Эмоции и воля

нанной интерпретации как двух взаимодействующих факторов в развитии эмоционального состояния. В критическом эксперименте Шахтера и Сингера испытуемым была сделана инъекция гормона адреналина, вызывающая активацию симпатической вегетативной нервной системы. Одной половине испытуемых сообщили о том, какие симптомы вызывает инъекция, в то время как другой половине сказали, что им введен физиологический раствор. Затем каждый из испытуемых по очереди попадал в помещение, где находился актер, изображавший либо гнев (он читал некое письмо и будто бы в припадке бешенства рвал его на мелкие кусочки), либо эйфорию (он читал письмо и начинал прыгать от радости). Испытуемые были отделены от актера прозрачной перегородкой и поэтому не могли вступить с ним в контакт. Все испытуемые испытывали аналогичные физиологические изменения в организме (учащенное сердцебиение, потоотделение и т.д.), однако те, кто был предупрежден о действии адреналина, не испытывали сколько-нибудь отчетливых эмоций. Другие же испытуемые, напротив, переживали достаточно выраженные эмоциональные состояния, заражаясь от актера соответственно гневом или радостью. Тот факт, что одно и то же физиологическое состояние мы можем переживать как различные эмоции в зависимости от когнитивных факторов, подтвердился во многих исследованиях. В работе, посвященной восприятию алкогольного опьянения у подростков, две группы испытуемых получали идентичные дозы алкоголя. Те, кто знал, что за «лекарство» они приняли, демонстрировали типичное «пьяное» поведение, находились в подчеркнуто приподнятом настроении, а те, кто употребил алкоголь под видом неизвестного медикамента, отчитывались о разного рода недомоганиях.

В классических исследованиях Р. Лазаруса и его коллег (Lazarus, Mordkoff&Qavison, Speisman), проведённых в 1964 г., специально проверялось влияние интерпретации событий на силу возникающих переживаний. Четырем группам испытуемых демонстрировался один и тот же фильм с жестоким ритуалом, принятом в отсталых племенах, но титры в каждой группе были разными. При этом фиксировалась динамика сопротивления кожи (КГР), являющаяся объективным показателем силы эмоции. Первой группе давалась информация о том, что данная процедура очень болезненна и травматична, второй — фильм демонстрировали без всяких лояс-нений, третьей группе сообщалось, что этот ритуал не вызывает боли и абсолютно необходим для превращения юноши в настоящего мужчину, четвертой — ничего не говорилось о чувствах, а просто подчеркивался факт существования своих обычаев в других куль-

5.1. Общая характеристика эмоций

туpax. Соответственно, сила эмоций участников эксперимента уменьшалась от первой «травматической» группы к четвертой, на-званной авторами «интеллектуальной», что, безусловно, доказывает решающую роль нашего понимания происходящего как условия возникновения определенных эмоциональных процессов. Многие

современные психотерапевтические практики используют приемы переинтерпретации травмирующих жизненных событий для пре-одоления негативных эмоциональных состояний человека. Когнитивные теории эмоций позволяют вырваться из порочного круга вопроса «Что первично — курица или яйцо?». В данном случае вопрос звучит так: что было вначале — телесное изменение (перифе-рические теории) или субъективное переживание (центральные те-ории)? Для когнитивных теорий важна именно взаимосвязь познавательных и физиологических процессов, при этом они допускают, что Как когнитивная интерпретация может базироваться на уже состояв-шеммся физиологическом изменении, так и физиологическое измене- » ние может быть результатом психологического переживания (напри-

мер, эмоциональной памяти, воображения, подражания).

Источник