Механизмы неспецифической резистентности

Антиинфекционная резистентность организмов вырабатывалась в процессе длительной эволюции и является свойством всей популяции вида однотипно реагировать на внедрение микроорганизмов, используя для их подавления естественно–физиологические факторы антиинфекционной защиты широкого спектра действия.

Тканевые факторы. Среди тканевых факторов антиинфекционной защиты главную роль играют ареактивность клеток, кожа, слизистые оболочки, лимфатические узлы как иммунологические барьеры, фагоциты и нормальные киллеры.

Видовая ареактивность клеток к патогенным микробам и токсинам обусловлена генотипом, который детерминирует образование на поверхности клеток соответствующих рецепторов. При их отсутствии адсорбция и проникновение инфекционного агента или яда в клетку будут невозможны. Генотипическая ареактивность может быть связана также с дефицитом необходимых для микроба веществ или, например, избирательной специфичностью действия микробных ферментов. Клеточная ареактивность является очень стабильным видовым признаком, но может изменяться под действием различных факторов окружающей среды. Так, Л. Пастер показал наличие ареактивности кур к сибиреязвенной инфекции, но при погружении их лапок в ледяную воду и резком охлаждении организма зараженные птицы заболевают. В другом классическом опыте И. И. Мечникова была отмечена природная нечувствительность лягушек, черепах, ящериц к столбнячному токсину. Развитие столбняка у пойкилотермных животных достигалось помещением их в термостат и повышением температуры тела.

Кожные покровы и слизистые оболочки обеспечивают невосприимчивость как механические барьеры и вследствие выделения антимикробных веществ широкого диапазона действия (ферментов, кислот, специфических ингибиторов).

Мощным естественным барьером являются лимфатические узлы. Проникшие в них патогенные бактерии вызывают воспалительный процесс, сопровождающийся освобождением из тканей биологически активных веществ, под влиянием которых происходит активация лейкоцитов, скапливающихся вокруг патогенных микробов и препятствующих их распространению в кровоток, подлежащие ткани и внутренние органы. Наряду с этим в очаге воспаления активируется фагоцитарная реакция.

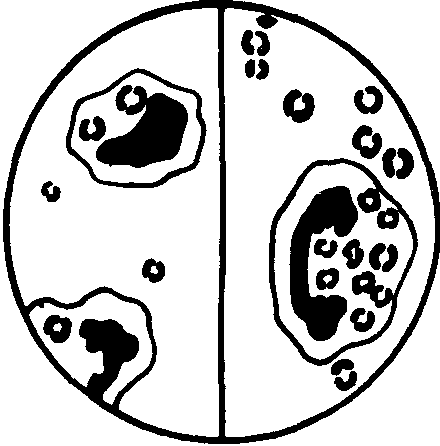

Рис. 26 Незавершённый фагоцитоз

Значение фагоцитоза как фактора неспецифической резистентности организма впервые оценил И. И. Мечников. Клетки, способные осуществлять поглощение и переваривание микробов, он назвал фагоцитами. Среди фагоцитов И. И. Мечников различал микрофаги и макрофаги. К микрофагам были отнесены гранулярные лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), а к макрофагам – моноциты крови, мигрирующие и фиксированные фагоциты тканей (гистиоциты).

Фагоцитарная реакция осуществляется поэтапно. При завершенном фагоцитозе, заканчивающемся разрушением микроба, различают четыре стадии: 1) приближение фагоцита к микробу (положительный хемотаксис); 2) прилипание фагоцита к микробу; 3) впячивание наружной мембраны фагоцита с последующим образованием фагосомы и ее слияние с лизосомой; 4) инактивация и ферментативное расщепление микроба в фаголизосоме, проявляющиеся набуханием, фрагментацией и лизисом с полной деградацией до аминокислот и низкомолекулярных соединений. Некоторые виды микроорганизмов, особенно вирусы, проявляют большую устойчивость к лизосомным ферментам или даже размножаются внутри фагоцитов (рис. 26). Такой незавершенный вид фагоцитоза чаще наблюдается в нейтрофилах и заканчивается их гибелью или выталкиванием микробов.

В разрушении микробов, проникших в клетки, активное участие принимают нормальные киллеры (англ. killer – убийца). Это большие лимфоциты с относительно рыхлым почковидным крупным ядром и обильной цитоплазмой, в которой содержится большое количество цитотоксических веществ. На их внешней мембране имеются специфические рецепторы, благодаря которым нормальные киллеры узнают инфицированные вирусом или опухолеродные клетки. Связываясь с ними, нормальные киллеры активируются и выбрасывают содержимое своих гранул, которое разрушает их.

Гуморальные факторы. Гуморальные факторы иммунитета, обеспечивающие неспецифическую резистентность организма, очень многочисленны. Большинство из них обладает антимикробной активностью. Концентрация их в крови и лимфе здоровых людей небольшая, но при инфицировании может резко возрастать. Обладают широким спектром действия. Природа гуморальных факторов многообразна, но, как правило, они являются полипептидами. Механизм антимикробного действия многосторонний. Вырабатываются разнообразными клетками, главным образом Т–лимфоцитами и макрофагами.

Среди гуморальных факторов антиинфекционной защиты основное значение придают комплементу, пропердину, лизоциму, нормальным антителам, интерферонам I типа.

Комплемент. Структурно сформированного комплемента (лат. сотр1етеп1ит – дополнение) как гуморального фактора иммунитета в организме здоровых людей и животных нет. В их крови циркулируют различные фракции комплемента, обозначаемые символами С1, С2, СЗ. С9, В и др. Находясь в дискретном (разобщенном) состоянии, они являются инертными белками – предшественниками комплемента. Сборка (активация) фракций комплемента в единое целое происходит при внедрении в организм болезнетворных микробов. Сформировавшись, комплемент способен лизировать клетки (бактерии, эритроциты) или чаще просто элиминировать генетически чужеродную метку, повышая бактерицидную активность сыворотки крови. О содержании в ней комплемента судят по его гемолитической активности в отношении эритроцитов барана, обработанных сывороткой кролика, содержащей антитела гемолизины. Титр комплемента выражают в минимальном количестве сыворотки, которое в нормальных условиях лизирует 100 % или 50 % оптимально сенсибилизированных гемолизинами эритроцитов.

Содержание комплемента в сыворотках сильно колеблется в зависимости от вида и возраста животных, сезона и даже времени суток. Наиболее постоянный и высокий его титр регистрируется у морских свинок, поэтому именно их сыворотка используется как комплемент для постановки реакции связывания комплемента. У здоровых людей уровень комплемента варьирует незначительно, но у больных может резко повышаться или снижаться.

Система комплемента очень лабильна. Его инактивация происходит в течение 2–4 дней даже при надежном хранении сывороток (5°С). Быстро разрушается комплемент при УФ–облучении, действии солнечного света, протеаз, слабых растворов кислот и щелочей. Исчезает комплементарная активность сывороток после их прогревания при температуре 56 °С в течение 29–30 мин.

Пропердин. Защитный белок, состоящий из пяти компонентов. Три из них специфические, а два остальных являются фракциями комплемента. Совместно действуя с комплементом, этот защитный белок тоже разрушает бактерии, усиливает фагоцитарную реакцию и воспалительный процесс.

Лизоцим. Фермент с молекулярной массой около 15 000, нарушающий синтез оболочек бактерий. При частичной утрате оболочек бактерии превращаются в сферопласты, при полной – в протопласты. Те и другие быстро погибают или же лизируются. Основным источником лизоцима в крови являются макрофаги.

Нормальные антитела. В сыворотке крови новорожденных могут содержаться антитела к различным видам микроорганизмов. По структуре они ничем не отличаются от иммунных, т. е. приобретенных в процессе инфекции.. Идентичны с ними и по механизму взаимодействия с микробами, т. е. реагируют по закону строгой специфичности. Нормальные антитела экспрессируются на поверхностных мембранах незрелых В–лимфоцитов в виде рецепторов. Будучи цитофильными, в крови новорожденных они обнаруживаются в очень низких титрах, как правило, в цельной сыворотке.

Интерфероны (ИНФ) I типа. Это низкомолекулярные белки, содержащие небольшое количество углеводов (англ. interfere – препятствую размножению). Различают две серологические группы ИНФ I типа – и . –ИНФ – это семейство 20 полипептидов с молекулярной массой около 18 кД; –ИНФ – гликопротеин с молекулярной массой 20 кД. Отличаясь по структуре, они обладают одинаковым механизмом действия. В норме –ИНФ продуцируется мононуклеарными фагоцитами, а –ИНФ –фибробластами. Под воздействием инфекционного начала секретируются многими клетками и в месте входных ворот инфекции концентрация ИНФ I типа в считанные часы многократно возрастает. Его защитное действие в отношении вирусов сводится к ингибированию репликации РНК или ДНК. Связавшийся со здоровыми клетками ИНФ I типа защищает их от проникновения вирусов.

Факторы саморегуляции. В основе антиинфекционного иммунитета лежит также способность организма к саморегуляции. Эта форма иммунитета прежде всего проявляется обычным повышением температуры тела, губительно сказывающимся на жизнедеятельности многих бактерий и особенно вирусов в результате непосредственного влияния или изменения окислительно–восстановительного потенциала и рН пораженных тканей. Большое значение в обеспечении естественного иммунитета имеет выведение микробов и токсинов с мокротой, испражнениями, мочой и другими секретами и экскретами при усилении выделительных функций различных органов и систем. Эти и другие, еще не учтенные факторы и механизмы общефизиологического характера находятся под регулирующим влиянием нейрогуморальных и гормональных функций организма.

Источник

Патофизиология реактивности и резистентности организма. Биологические барьеры

1. Определение понятия реактивности .

2. Механизмы реактивности.

3. Основные проявления реактивности, методы управления.

4. Внешние и внутренние барьеры организма.

5. Гемато-энцефалический барьер.

Реактивность (reactio — противодействие) — это выработанное в процессе эволюции свойство организма, как целого, отвечать изменением жизнедеятельности на различные воздействия окружающей среды, благодаря чему обеспечивается его приспособление к постоянно меняющимся условиям существования способность реагировать.

Механизмы реактивности. Формы и проявления реактивности зависят от уровня развития организма и его 4-х коррелятивных систем:

I. Метаболиты: универсальные — CO2, H2O, молочная кислота, NН3, мочевина, глюкоза.

1 подгруппа — протеиногенные амины: гистамин, тирамин, серотонин.

2 подгруппа — полипептиды.

3 подгруппа — кининовые системы.

4 подгруппа — некрогормоны.

5 подгруппа — нейросекреты гипоталамуса: релизинг-факторы.

III) Гормоны — оказывают генерализованное действие через кровь(тироксин, инсулин, адреналин).

IV) Нервная система. Это — комплексная система различных анализаторов:

а) обеспечивают адекватность реакции и выделение гормонов,

б) связь с внешней средой.

Говоря о роли нервной системы, надо учитывать что, видовые особенности реактивности и резистентности человека обусловлены наличием 2-ой сигнальной системы и влиянием социальной среды . Слово, как мощный раздражитель, вызывает не только психические, но и вегетативные сдвиги. Слово лечит, и слово ранит.

I. Психическая травма может быть причиной заболеваний (кортикофугальные, кортико-висцеральные болезни).

II. Психическая травма может ухудшать течение заболеваний, особенно хронических.

III. Слово может вызывать навязчивые состояния: 1) психозы и неврозы, особенно в состоянии торможения — извращенные реакции.

Чрезвычайно важным является вопрос о взаимосвязи реактивности и резистентности. Резистентность (resistentia — сопротивление) — это устойчивость к повреждению, способность противостоять ему путем поддержания гомеостаза.

По резистентности судят о надежности различных тканевых структур человека. Соотношения: Реактивность нормальная — резистентность оптимальная например, кожа обладает большим сопротивлением к действию электрического тока, В-излучению и микробам; кости и связки — большим сопротивлением к деформации при механическом воздействии.

Реактивность такое же свойство всего живого, как обмен веществ, размножение и рост. На нее влияет среда обитания: барометрическое давление, радиация, освещенность, монотонность. Соотношение реактивности и резистентности имеет большое биологическое значение. Знание их соотношений широко используется в практике для управления этими жизненно важными процессами.

Формы (разновидности) проявления реактивности:

1. Анабиоз — наиболее ранняя и примитивная форма реагирования у низкоорганизованных животных и одноклеточных. Почти полностью прекращается жизнедеятельность, зато повышается устойчивость к неблагоприятным воздействиям.

2. Зимняя спячка: понижение функций.

3. У человека пассивная защита — толерантность, устойчивость к повреждению, которое должно вызвать реакцию.

4. Активное реагирование на действие различных повреждающих агентов — самая разнообразная оптимальная форма реагирования.

5. Адаптация — прилаживание.

а) восполнение — компенсаторные механизмы при подьеме на высоту;

б) викарирование — функциональный резерв или запас прочности.

Методы управления реактивностью:

Повышение: 1) витаминизация, 2) пирогенотерапия, 3) ультрафиолетовое облучение, 4) лечебная физкультура, 5) охранительное возбуждение при движении, 6) кофеин, 7) пантокрин, 8) ФИБС, 9) стекловидное тело, 10) жень-шень, 11) апилак, 12) золотой корень.

Понижение: 1) анестезия, 2) наркоз, 3) блокады, 4) сон, 5) гипотермия, 6) транквилизаторы и бром.

Весьма важным является оценка реактивности. Выделяют: по количеству: гиперэргия, нормэргия, гипоэргия и анэргия. По качеству: 1) положительная анергия у привитых, иммунитет, завершенный фагоцитоз. 2) видовая ареактивность у лягушки к столбняку. Отрицательная анергия при истощении, голодании, кахексии, у стариков.

Индивидуальная реактивность зависит от конституции, имеет значение не столько морфологическое строение тела, как функциональные особенности. Особенно велика роль нервной системы, ее типологические особенности.

Факторы, вызывающие нарушение состояния регуляторных систем и изменения индивидуальной реактивности:

I. Нарушения высшей нервной деятельности — неврозы при сверхсильном раздражителе, сшибке, перенапряжении нервной деятельности.

II. Воздействие на нервную систему добавочного раздражителя при протекании основной реакции.

III. Открытое академиком А.Д.Сперанским явление 2-го удара по нервной системе, который воспроизводит уже закончившийся патологический процесс.

IV. Интоксикации центральной нервной системы, снижение лабильности, извращение реактивности.

V. Нарушение трофической функции.

VI. Нарушения вегетативной иннервации: адаптационно-трофическая функция симпатической симпатической нервной системы. Удаление шейных симпатических узлов > снижение резистентности к инфекции и перегреванию. Парасимпатическая нервная система усиливает выработку антител, симпатикус — повышает фагоцитоз. Повышается чувствительность денервированных структур к гормонам, алкалоидам, ионам, чужеродным белкам в связи с повышением проницаемости клеточных мембран, что имеет компенсаторное значение — приспособление.

Большую боль в состоянии индивидуальной реактивности имеет охранительное возбуждение, вызываемое проприоцептивной импульсацией (с мышц, суставов). Отсюда велика роль физкультуры и спорта и отрицательное влияние гипокинезии.

VII. Состояние желез внутренней секреции.

Резистентность организма (resistentia — сопротивление), противодействие — устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов. Организм человека и животных в процессе филогенеза приобрел функциональные свойства, обеспечивающие его существование в условиях непрерывного взаимодействия со средой, многие факторы которой (физические, биологические) могли бы вызвать нарушение жизнедеятельности и даже гибель организма при недостаточной его устойчивости — недоразвитии или ослаблении защитных механизмов и приспособительных реакций.

Резистентность организма тесно связана с реактивностью. Способность противостоять повреждающим воздействиям в конечном счете определяется реакцией как единого целого на эти воздействия. Резистентность организма представляет собой одно из основных следствий и выражения реактивности. Понятие резистентность организма охватывает широкий круг явлений. В ряде случаев она зависит от свойств различных органов и систем не связанных с реакциями на воздействие. Например, барьерные свойства многих структур, препятствующие проникновению через них микроорганизмов, чужеродных веществ в значительной мере обусловлены их физиологическими особенностями.

Помимо таких относительно пассивных механизмов резистентности, имеют значение приспособительные реакции, направленные на сохранение ГОМЕОСТАЗА при вредных воздействиях окружающей среды или изменениях, наступающих в самом организме (видовая резистентность).

Резистентность может изменяться в зависимости от действия факторов (голодание, охлаждение, гипокинезия, как и перетренировка спортсменов.

Физиологические барьеры организма.

Физиологические барьеры организма — это один из механизмов резистентности, которые служат для защиты организма или отдельных его частей, предотвращают нарушение постоянства внутренней среды при воздействии на организм факторов, способных разрушить это постоянство — физических, химических и биологических свойств крови, лимфы, тканевой жидкости.

Условно различают внешние и внутренние барьеры.

К внешним барьерам относят:

1. Кожу, охраняющую организм от физических и химических изменений в окружающей среде и принимающую участие в терморегуляции.

2. Наружные слизистые оболочки, обладающие мощной антибактериальной защитой, выделяя лизоцим.

Дыхательный аппарат обладает мощной защитой,постоянно сталкиваясь с огромным количеством микробов и различных веществ окружающей нас атмосферы. Механизмы защиты: а) выброс — кашель, чихание, перемещение ресничками эпителия, б) лизоцим, в) противомикробный белок — иммуноглобулин А, секретируемый слизистыми оболочками и органами иммунитета (при недостатке иммуноглобулина А — воспалительные заболевания).

3. Пищеварительный барьер: а) выброс микробов и токсических продуктов слизистой оболочкой (при уремии), б) бактерицидное действие желудочного сока + лизоцим и иммуноглобулин А, затем щелочная реакция 12-перстной кишки — это первая линия защиты.

Внутренние барьеры регулируют поступление из крови в органы и ткани необходимых энергетических ресурсов и своевременный отток продуктов клеточного обмена веществ, что обеспечивает постоянство состава, физико-химических и биологических свойств тканевой (внеклеточной) жидкости и сохранение их на определенном оптимальном уровне.

К гисто — гематическим барьерам могут быть отнесены все без исключения барьерные образования между кровью и органами. Из них наиболее специализированных важным являются гемато-энцефалический, гемато-офтальмический, гемато-лабиринтный, гемато-плевральный, гемато-синовиальный и плацентарный. Структура гисто-гематических барьеров определяется в основном строением органа, в систему которого они входят. Основным элементом гисто-гематических барьеров являются кровеносные капилляры. Эндотелий капилляров в различных органах обладает характерными морфологическими особенностями. Различия в механизмах осуществления барьерной функции зависят от структурных особенностей основного вещества (неклеточных образований, заполняющих пространства между клетками). Основное вещество образует мембраны, окутывающие макромолекулы фибриллярного белка, оформленного в виде протофибрилл, составляющего опорный остов волокнистых структур. Непосредственно под эндотелием располагается базальная мембрана капилляров, в состав который входит большое количество нейтральных мукополисахаридов. Базальная мембрана, основное аморфное вещество и волокна составляют барьерный механизм, в котором главным реактивным и лабильным звеном является основное вещество.

Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) — физиологический механизм, избирательно регулирующий обмен веществ между кровью и центральной нервной системой, препятствует проникновению в мозг чужеродных веществ и промежуточных продуктов. Он обеспечивает относительную неизменность состава, физических, химических и биологических свойств цереброспинальной жидкости и адекватность микросреды отдельных нервных элементов. Морфологическим субстратом ГЭБ являются анатомические элементы, расположенные между кровью и нейтронами: эндотелий капилляров, без промежутков,накладываются как черепичная крыша,трех слойная базальная мембрана клетки глии, сосудистые сплетения, оболочки мозга, и естественное основное вещество (комплексы белка и полисахаридов). Особую роль отводят клеткам нейроглии. Конечные периваскулярные (присосковые) ножки астроцитов, прилегающие к наружной поверхности капилляров, могут избирательно экстрагировать из кровотока необходимые для питания вещества, сжимая капилляры — замедляя кровоток и возвращают в кровь продукты обмена. Проницаемость ГЭБ в различных отделах неодинакова и может по-разному изменяться. Установлено, что в мозге имеются «безбарьерные зоны» (аrea postrema, нейрогипофиз, ножка гипофиза, эпифиз и серый бугорок), куда введенные в кровь вещества поступают почти беспрепятственно. В некоторых отделах мозга (гипоталамус) проницаемость ГЭБ по отношению к биогенным аминам, электролитам, некоторым чужеродным веществам выше других отделов, что и обеспечивает своевременное поступление гуморальной информации в высшие вегетативные центры.

Проницаемость ГЭБ меняется при различных состояниях организма — во время менструации и беременности, при изменении температуры окружающей среды и тела, нарушении питания и авитаминозе, утомлении, бессоннице, различных дисфункциях, травмах, нервных расстройствах. В процессе филогенеза нервные клетки становятся более чувствительными к изменениям состава и свойств окружающей их среды. Высокая лабильность нервной системы у детей зависит от проницаемости ГЭБ.

Селективность (избирательная) проницаемость ГЭБ при переходе из крови в спиномозговую жидкость и ЦНС значительно выше, чем обратно. Изучение защитной функции ГЭБ имеет особое значение для выявления патогенеза и терапии заболеваний ЦНС. Снижение проницаемости барьера способствует проникновению в центральную нервную систему не только чужеродных веществ, но и продуктов нарушенного метаболизма; в то же время повышение сопротивляемости ГЭБ частично или полностью закрывает путь защитным антителам, гормонам, метаболитам, медиаторам. В клинике предложены различные методы повышения проницаемости ГЭБ (перегревание или переохлаждение организма, воздействие рентгеновскими лучами, прививка малярии), либо введение препаратов непосредственно в цереброспинальную жидкость.

Источник