- Нервная система

- Парасимпатическая нервная система регулирует органы чувств

- Физиологическая анатомия парасимпатической нервной системы

- Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

- Парасимпатическая нервная система регулирует органы чувств

- Парасимпатическая нервная система регулирует органы чувств

- Вегетативные нервы. Точки выхода вегетативных нервов.

- Резюме

- Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Нервная система

Нервная система контролирует, регулирует и координирует деятельность и согласованную работу всех органов и систем органов, обеспечивает связь организма с внешней средой, служит для поддержания гомеостаза — постоянства внутренней среды организма.

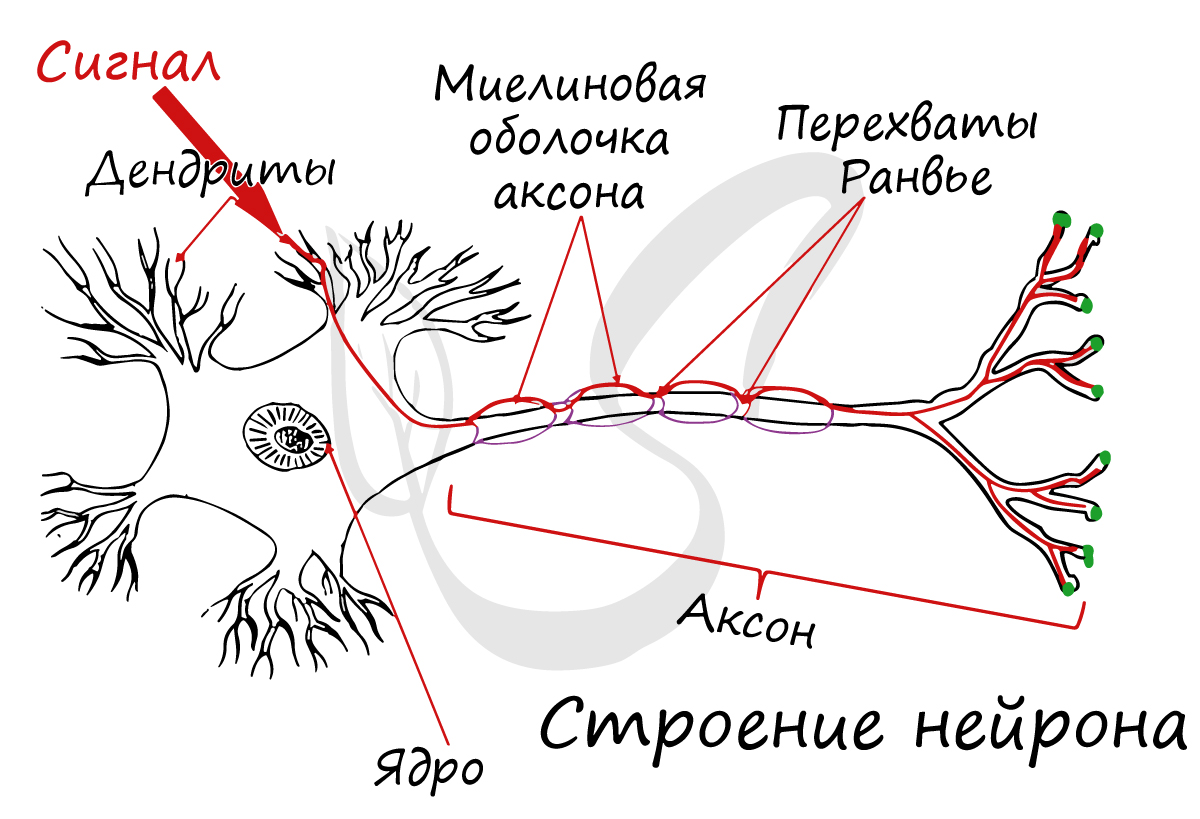

Напомню, что важнейшими свойствами нервной ткани является возбудимость и проводимость. Структурно-функциональная единица нервной системы — нейрон — отростчатая клетка, имеющая дендрит — отросток, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, и аксон, по которому нервный импульс перемещается от тела нейрона.

Места на аксоне, в которых прерывается миелиновая оболочка, называются перехватами Ранвье.

Заметим, что регуляция функций с помощью нервных структур эволюционно моложе, чем гуморальная регуляция: вспомните инфузорию-туфельку, у которой отсутствуют нервные структуры, а регуляция осуществляется гуморальными механизмами.

Соединяясь друг с другом отростками, нейроны образуют сложноустроенную нервную систему. Для ее успешного изучения мы воспользуемся классификациями: анатомической и функциональной.

Анатомическая классификация нервной системы

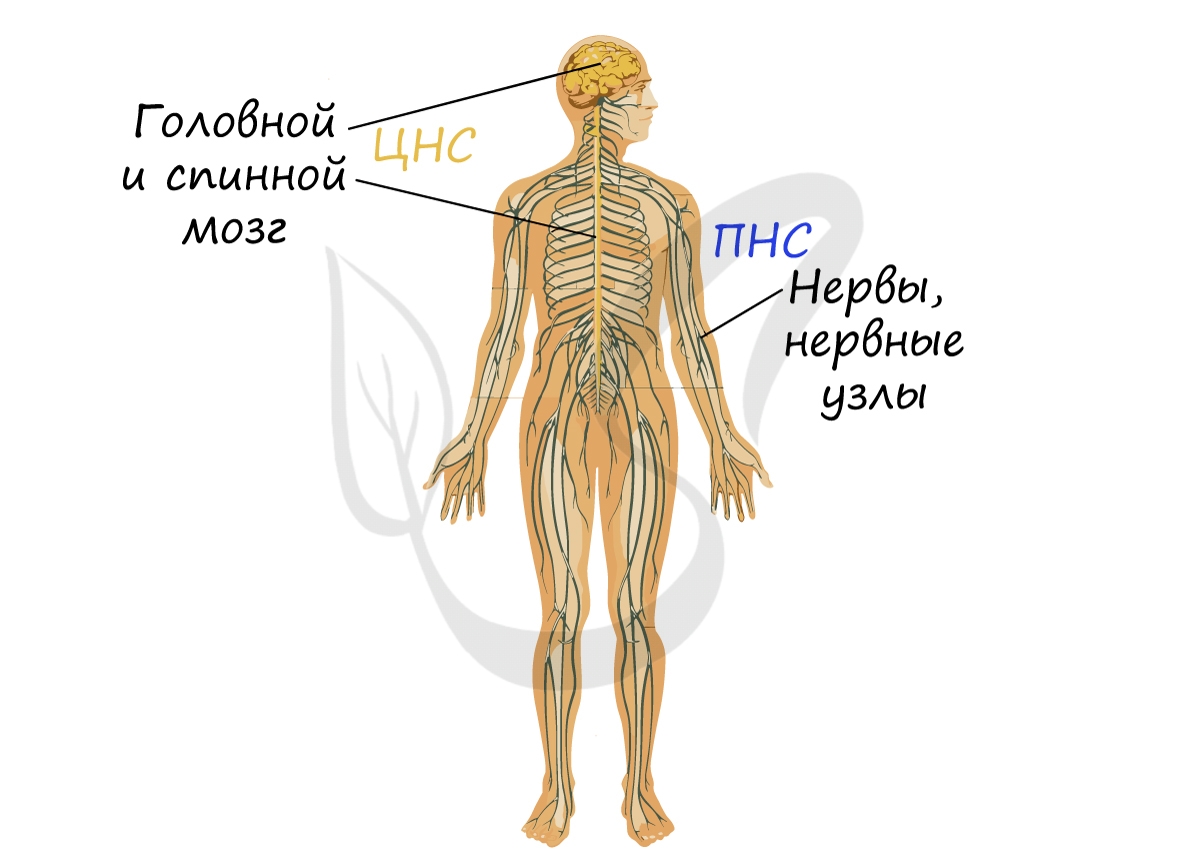

Анатомически нервная система подразделяется на центральную и периферическую:

- Центральная

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Скопление тел нейронов в пределах ЦНС называется ядром.

Периферическая нервная система (ПНС) состоит из нервных структур, лежащих за пределами головного и спинного мозга. К ним относятся нервы и нервные ганглии (греч. ganglion — узел). Скопление нервных клеток вне ЦНС как раз и называется нервным узлом.

Помните, что спинномозговые и черепные нервы (несмотря на их близость к спинному и головному мозгу 🙂 также относятся к периферическому отделу нервной системы.

Функциональная классификация нервной системы

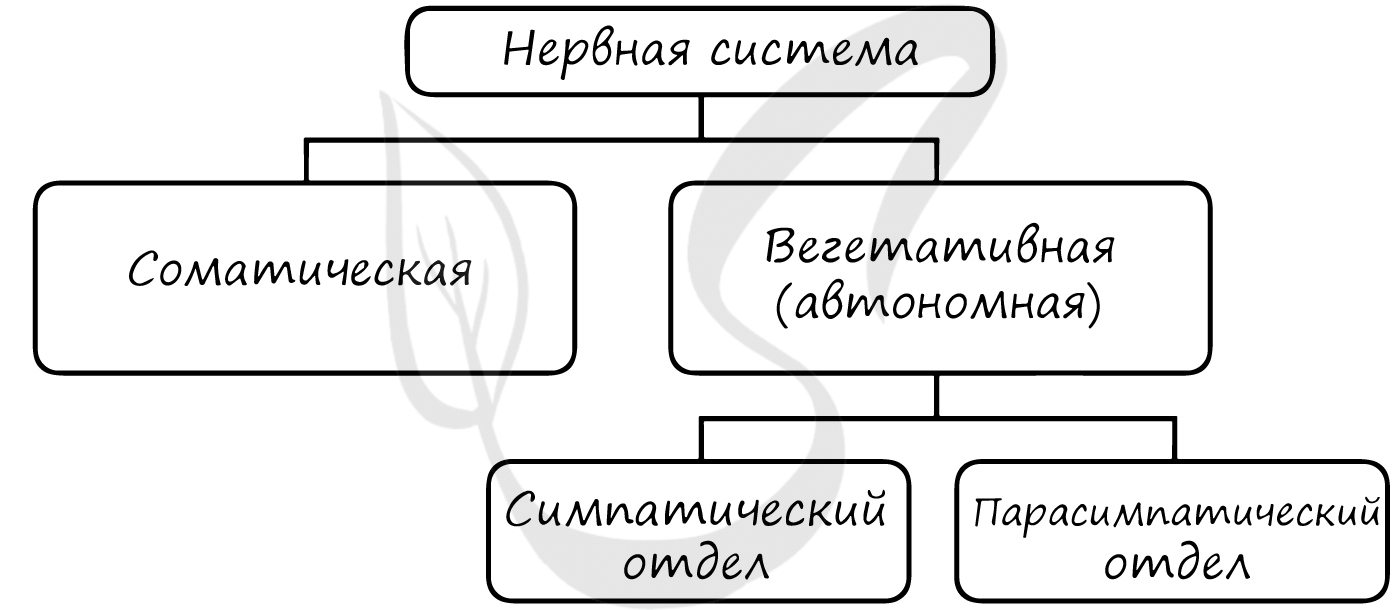

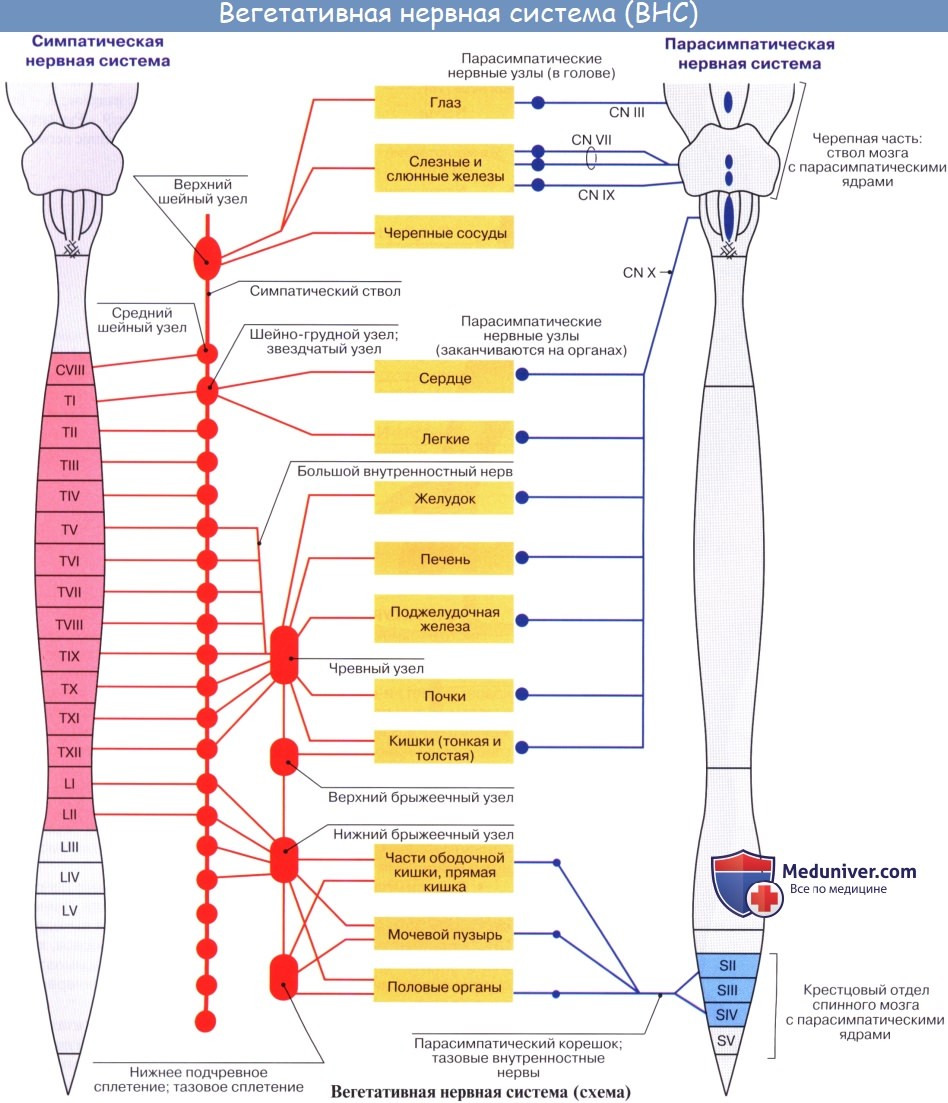

Функционально нервная система подразделяется на соматическую и вегетативную (автономную), которая в свою очередь также подразделяется на симпатическую и парасимпатическую системы.

- Соматическая (от греч. soma — тело)

Иннервирует мышцы туловища, конечностей, головы и некоторых внутренних органов (гортань, язык, глотка). С помощью нее человек осуществляет произвольный контроль собственного организма, она позволяет нам перемещаться в пространстве, выражать эмоции, говорить.

Вегетативная (автономная — греч. autos — сам + nomos — закон)

Вегетативная часть нервной системы регулирует функции нашего организма, которыми произвольно управлять мы не можем. К ним относится кровообращение, дыхание, пищеварение и др. В вегетативной системе выделяют симпатический и парасимпатический отделы, которые требуют нашего внимательного изучения.

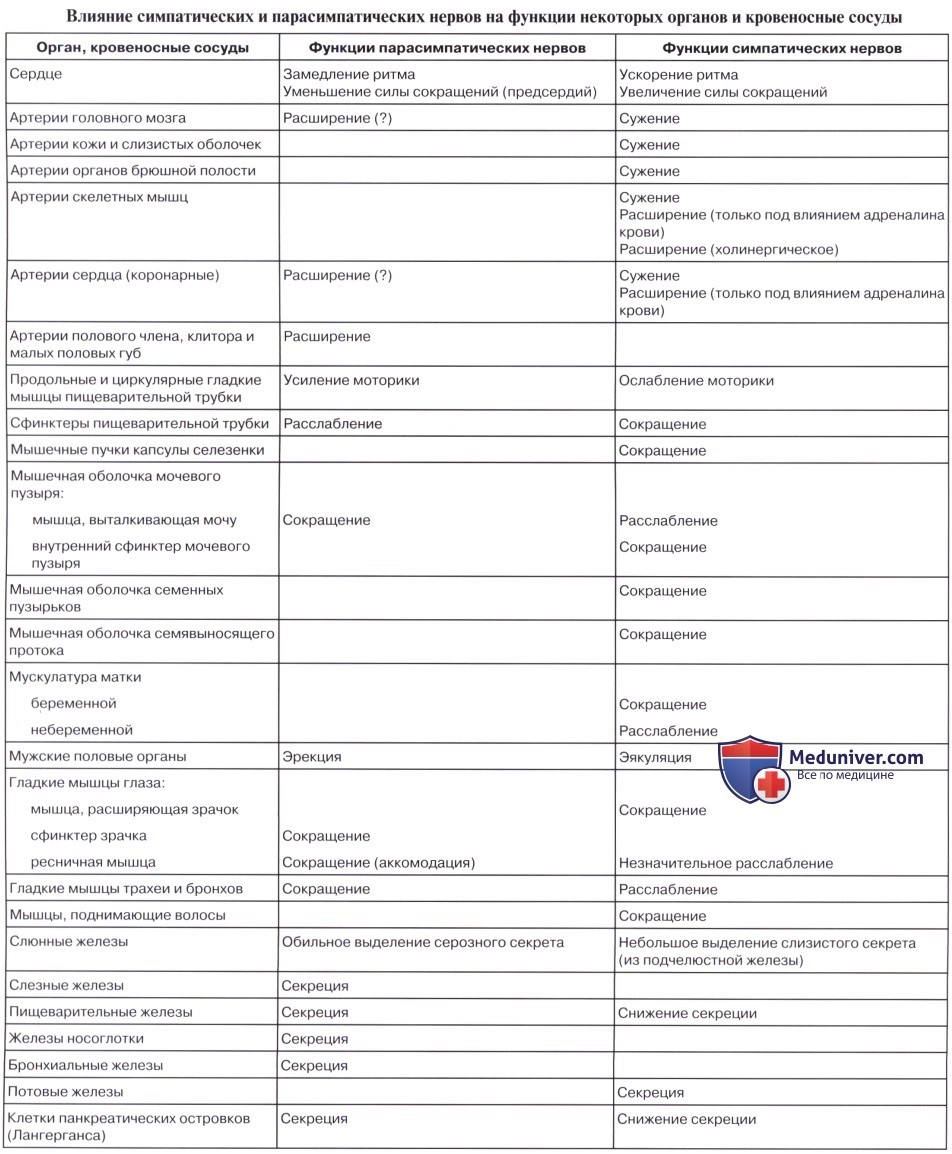

Ядра симпатического отдела располагаются в боковых рогах спинного мозга на уровне грудного и поясничного отделов позвоночника. Симпатический отдел (запомните мнемонически по первой букве — «с» — стресс) активируется в условиях стресса (вообразите волнение на экзамене, бег).

Симпатический отдел усиливает сокращения сердца и учащает их ритм, сужает кровеносные сосуды, в результате чего артериальное давление повышается, тормозит секрецию желез пищеварительного тракта («во рту пересохло»), снижает перистальтику кишечника и расширяет зрачки.

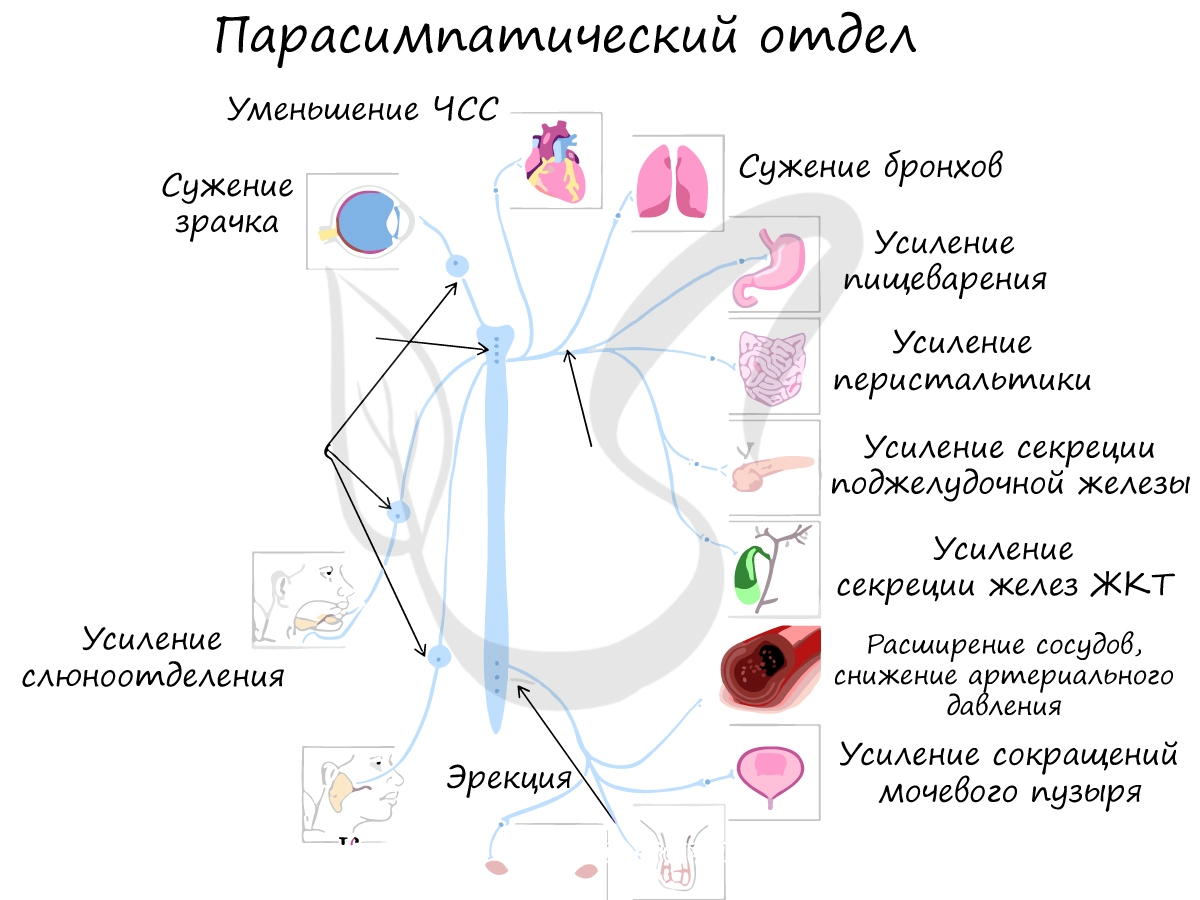

Ядра парасимпатического отдела расположены в продолговатом и среднем мозге, а также в крестцовом отделе спинного мозга. Парасимпатический отдел (запомните мнемонически по первой букве — «п» — покой) — активируется в покое (вообразите, что вы сдали экзамен и расслабляетесь)).

Парасимпатический отдел ослабляет сокращения сердца и уряжает их ритм, кровеносные сосуды расширяются, при этом уровень артериального давления понижается, активируется секреция желез ЖКТ и перистальтика кишечника.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Парасимпатическая нервная система регулирует органы чувств

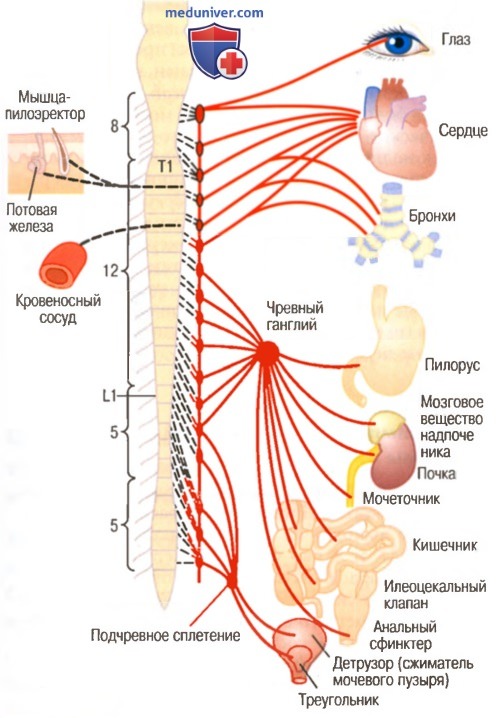

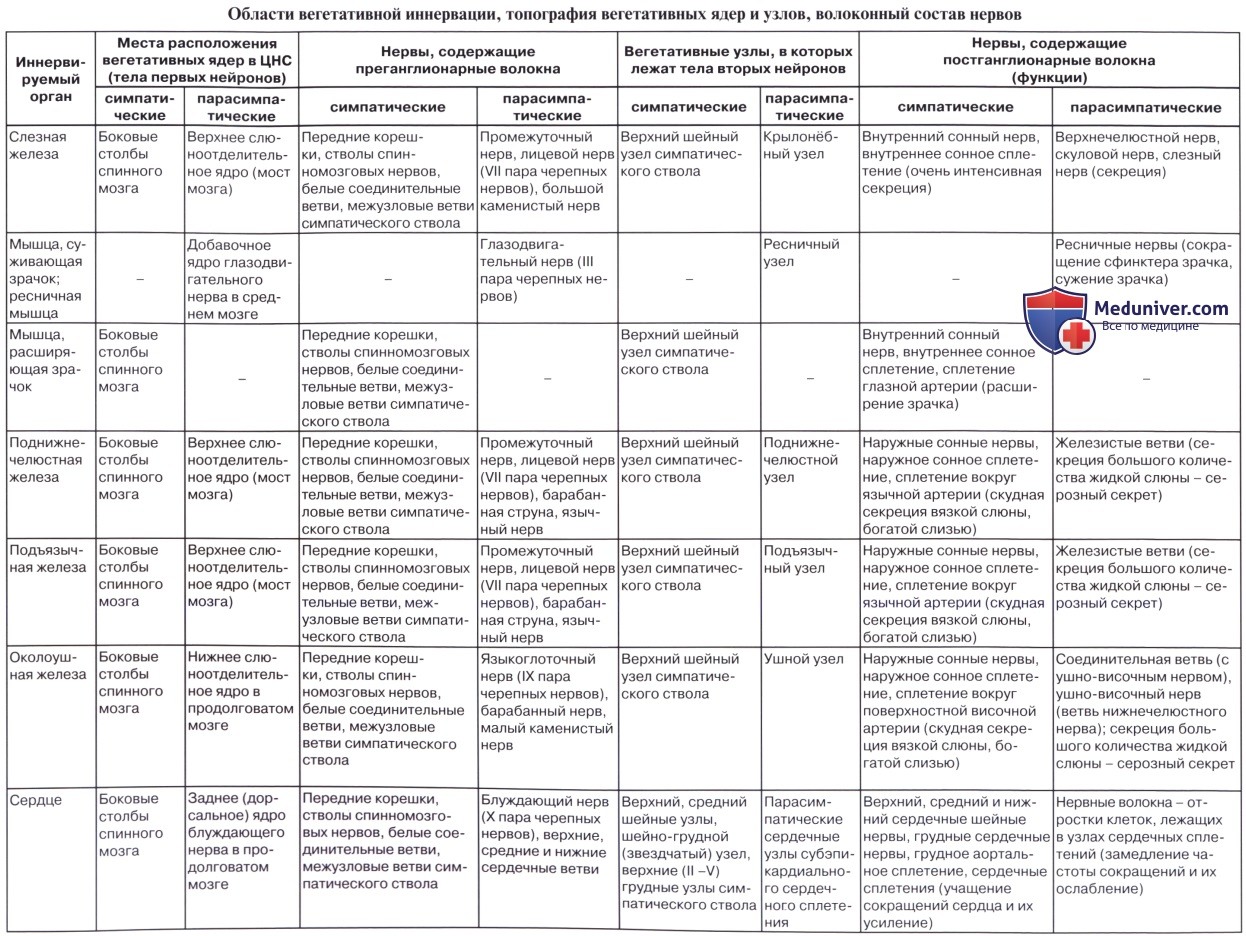

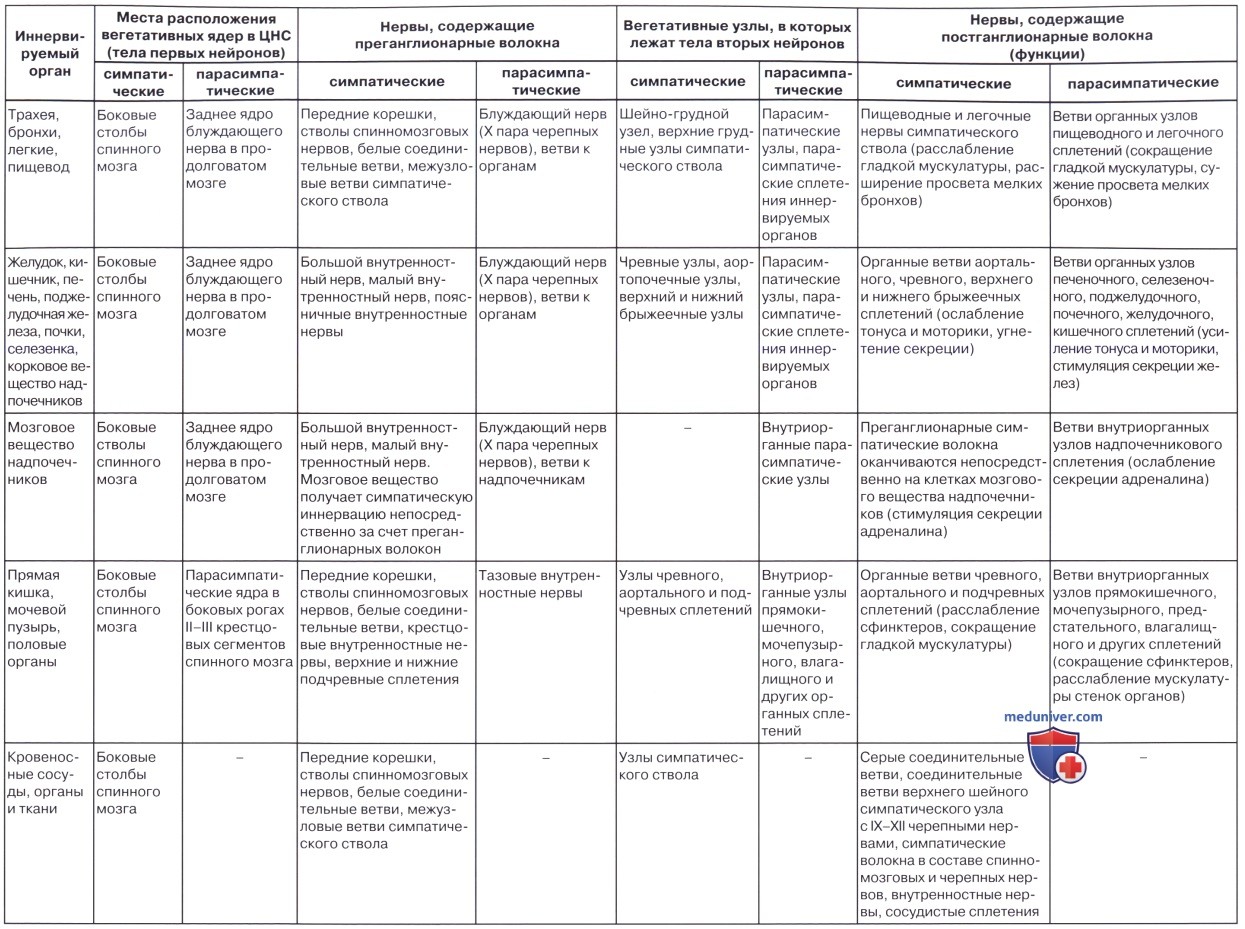

а) Сегментарное распределение симпатических нервных волокон. Начинаясь в разных сегментах спинного мозга, симпатические пути не всегда иннервируют те же части тела, как и выходящие из этих сегментов соматические нервные волокна. Так, симпатические волокна, выходящие из сегмента Т1 спинного мозга, в основном проходят вверх по симпатической цепочке, заканчиваясь в голове; волокна из Т2 заканчиваются в шее; волокна из ТЗ, Т4, Т5 и Т6 — в грудной клетке, из Т7, Т8, Т9, Т10 и Т11 — в брюшной полости, а из Т12, L1 и L2 — в ногах. Это распределение лишь приблизительное, и существует значительное перекрытие зон иннервации.

Распределение симпатических нервов среди органов частично определяется положением локуса эмбриона, из которого происходит орган. Например, сердце получает много симпатических нервных волокон из шейной части симпатической цепочки, поскольку возникает в шее эмбриона и лишь позже перемещается в грудную клетку. Подобно этому органы брюшной полости получают симпатическую иннервацию в основном из нижних грудных сегментов спинного мозга, поскольку основная часть первичной кишки возникает в этой области.

б) Особенности симпатических нервных окончаний в мозговом веществе надпочечника. Мозговое вещество обоих надпочечников иннервируется преганглионарными симпатическими волокнами, которые проходят без формирования синапсов весь путь от клеток боковых рогов спинного мозга через симпатические цепочки, затем — по чревным нервам к надпочечникам. Здесь они заканчиваются непосредственно на модифицированных нервных клетках, секретирующих адреналин и норадреналин в кровь. Эти секреторные клетки эмбриологически происходят из нервной ткани и фактически сами являются постганглионарными нейронами. Они даже имеют рудиментарные нервные волокна, и именно окончания этих волокон секретируют гормоны надпочечника адреналин и норадреналин.

Физиологическая анатомия парасимпатической нервной системы

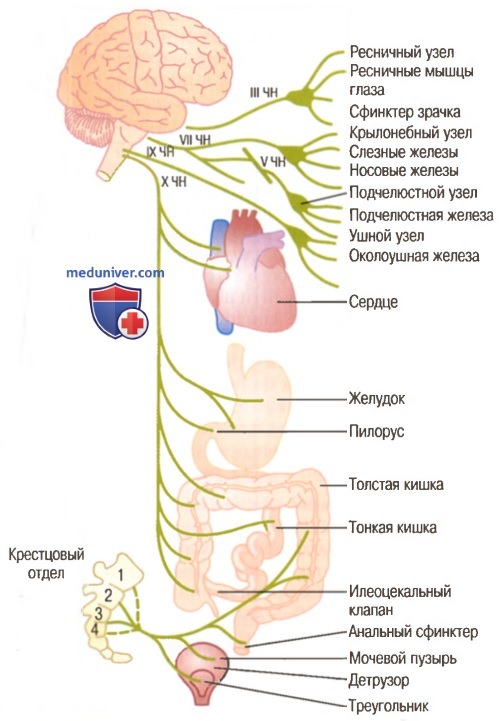

На рисунке ниже представлена парасимпатическая нервная система.

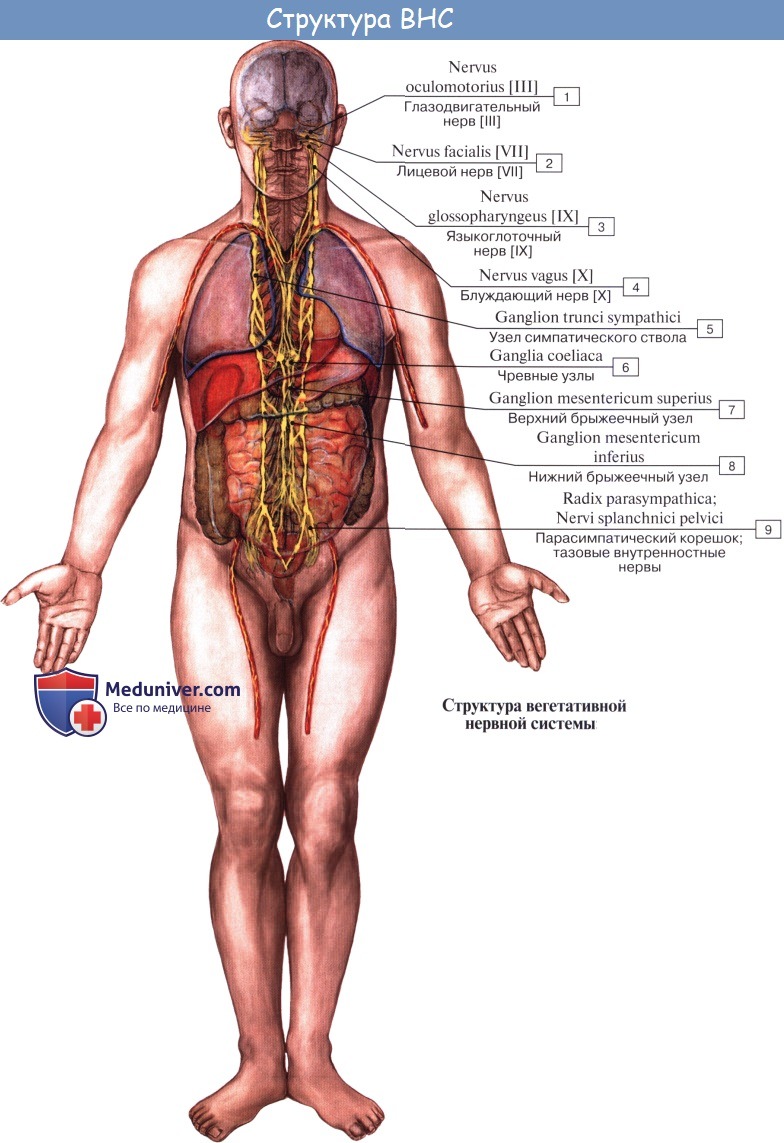

Видно, что парасимпатические волокна выходят из нервной системы в составе III, VII, IX и X пар черепных нервов; дополнительные парасимпатические волокна выходят из самой нижней части спинного мозга в составе второго и третьего крестцовых спинальных нервов, а иногда в составе первого и четвертого крестцовых нервов. Примерно 75% всех парасимпатических нервных волокон идут в составе блуждающих нервов (X пара черепных нервов), иннервируя все грудные и брюшные регионы тела. Следовательно, физиолог, говоря о парасимпатической нервной системе, часто имеет в виду в основном блуждающие нервы. Эти нервы снабжают парасимпатическими волокнами сердце, легкие, пищевод, желудок, всю тонкую кишку, проксимальную половину толстой кишки, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, почки и верхние части мочеточников.

Парасимпатические волокна III пары черепного нерва идут к сфинктеру зрачка и ресничной мышце глаза. Волокна VII пары черепного нерва идут к слезным, носовым и подчелюстным железам. Волокна IX пары черепного нерва иннервируют околоушную железу.

Крестцовые парасимпатические волокна идут в составе тазовых нервов, которые проходят через крестцовое сплетение спинальных нервов на каждой стороне спинного мозга на уровнях S2 и S3. Эти волокна затем направляются к нисходящей толстой кишке, прямой кишке, мочевому пузырю и нижним частям мочеточников. Кроме того, эта крестцовая группа парасимпатических нервов обеспечивает проведение нервных сигналовы к наружным половым органам, вызывая эрекцию.

а) Преганглионарные и постганглионарные парасимпатические нейроны. Парасимпатическая система, как и симпатическая, имеет и преганглионарные, и постганглионарные нейроны. Однако за исключением немногих черепных парасимпатических нервов преганглионарные волокна проходят, не прерываясь, весь путь до органа, который они иннервируют. В стенке органа локализуются постганглионарные нейроны. Преганглионарные волокна формируют на них синапсы и очень короткие постганглионарные волокна, длиной от доли миллиметра до нескольких сантиметров, затем покидают нейрон, иннервируя ткани органа. Эта локализация парасимпатических постганглионарных нейронов во внутренних органах сама по себе является принципиальным отличием от организации симпатической нервной системы, поскольку клеточные тела симпатических постганглионарных нейронов почти всегда локализуются в ганглиях симпатической цепочки или в различных других дискретных ганглиях в брюшной полости, а не в самих иннервируемых органах.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Парасимпатическая нервная система регулирует органы чувств

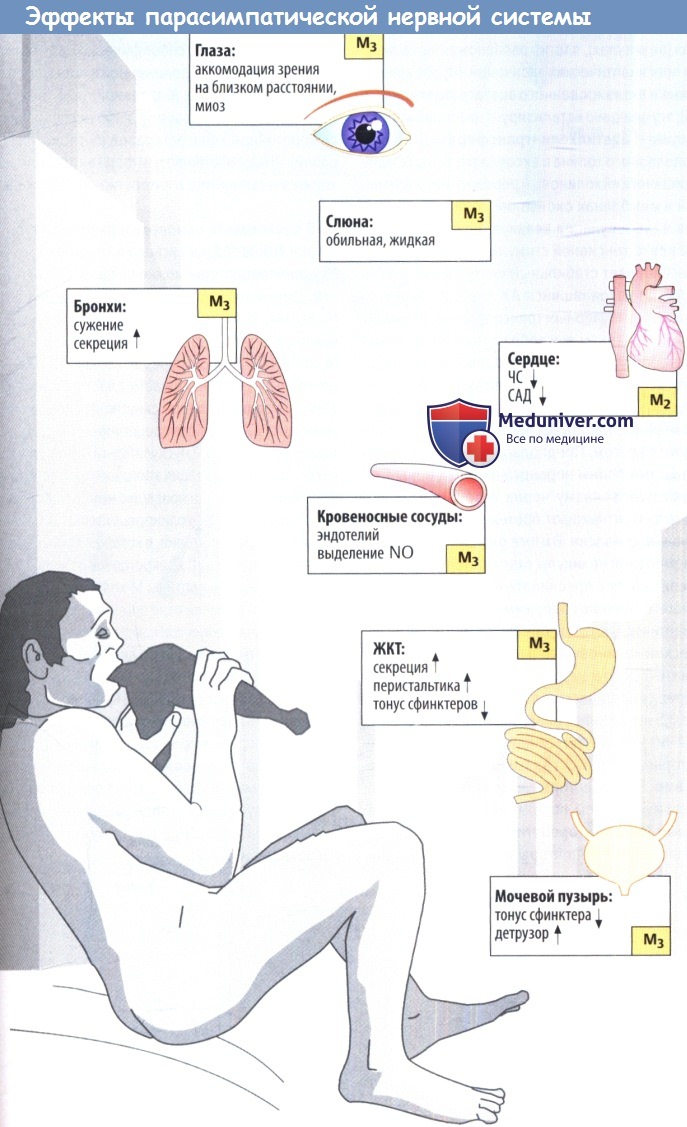

Эффекты активации парасимпатической системы. Парасимпатические нервы регулируют процессы, связанные с усвоением энергии (прием, переваривание и всасывание пищи) и ее хранением. Эти процессы происходят, когда организм находится в состоянии покоя и допускает уменьшение дыхательного объема (повышенный тонус бронхов) и снижение интенсивности сердечной деятельности.

Секреция слюны и кишечного сока способствует перевариванию пищи: усиление перистальтики и снижение тонуса сфинктеров ускоряют транспорт кишечного содержимого. Опорожнение мочевого пузыря (мочеиспускание) происходит за счет напряжения его стенки вследствие активации детрузора с одновременным снижением тонуса сфинктеров.

Активация парасимпатических волокон, иннервирующих глазное яблоко, вызывает сужение зрачка и увеличивает кривизну хрусталика, что позволяет рассматривать предметы на близком расстоянии (аккомодация).

Анатомия парасимпатической системы. Тела преганглионарных парасимпатических нейронов расположены в стволе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. Парасимпатические волокна, отходящие от ядер ствола головного мозга, идут в составе:

1) III черепного (глазодвигательного) нерва и через ресничный узел направляются к глазу;

2) VII (лицевого) черепного нерва через крылонёбный и подверхнечелюстной узлы соответственно к слезной и слюнным (подъязычной и поднижнечелюстной) железам;

3) IX (языкоглоточного) черепного нерва через ушной узел к околоушной слюнной железе;

4) X (блуждающего) черепного нерва к интрамуральным ганглиям органов грудной и брюшной полостей. Около 75% всех парасимпатических волокон проходят в составе блуждающего нерва. Нейроны крестцового отдела спинного мозга иннервируют дистальный отдел ободочной кишки, прямую кишку, мочевой пузырь, дистальный отдел мочеточников и наружные половые органы.

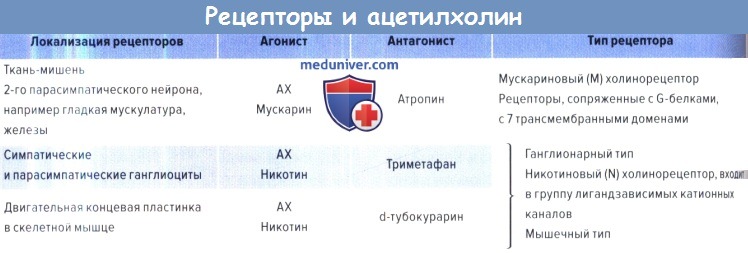

Ацетилхолин как нейромедиатор. АХ выделяется в окончаниях всех постганглионарных волокон, служит медиаторомв ганглионарных синапсах как симпатического, так и парасимпатического отдела ВНС, а также двигательных концевых пластинок поперечно-полосатых мышы. Следует отметить, что эти синапсы содержат рецепторы различных типов. Присутствие разных типов холинорецепторов в различных холинергических синапсах делает возможным избирательное фармакологическое воздействие.

Мускариновые холинорецепторы делятся на пять подтипов (М1-М5), однако избирательно воздействовать на них фармакологическими средствами пока не удается.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Парасимпатическая нервная система регулирует органы чувств

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Автономия деятельности вегетативной нервной системы не является абсолютной и проявляется лишь в местных реакциях коротких рефлекторных дуг. Поэтому предложенный PNA термин «автономная нервная система» не- является точным, чем и объясняется сохранение старого, более правильного и логичного термина «вегетативная нервная система». Деление вегетативной нервной системы на симпатический и парасимпатический отделы проводится главным образом на основании физиологических и фармакологических данных, но имеются и морфологические отличия, обусловленные строением и развитием этих отделов нервной системы.

Как правило, обе части ВНС действуют антагонистически. В нормальных (физиологических) условиях деятельность органов, иннервируемых ВНС, зависит от преобладания той или иной части. В большинстве случаев имеет место синергическое действие.

Вегетативные нервы. Точки выхода вегетативных нервов.

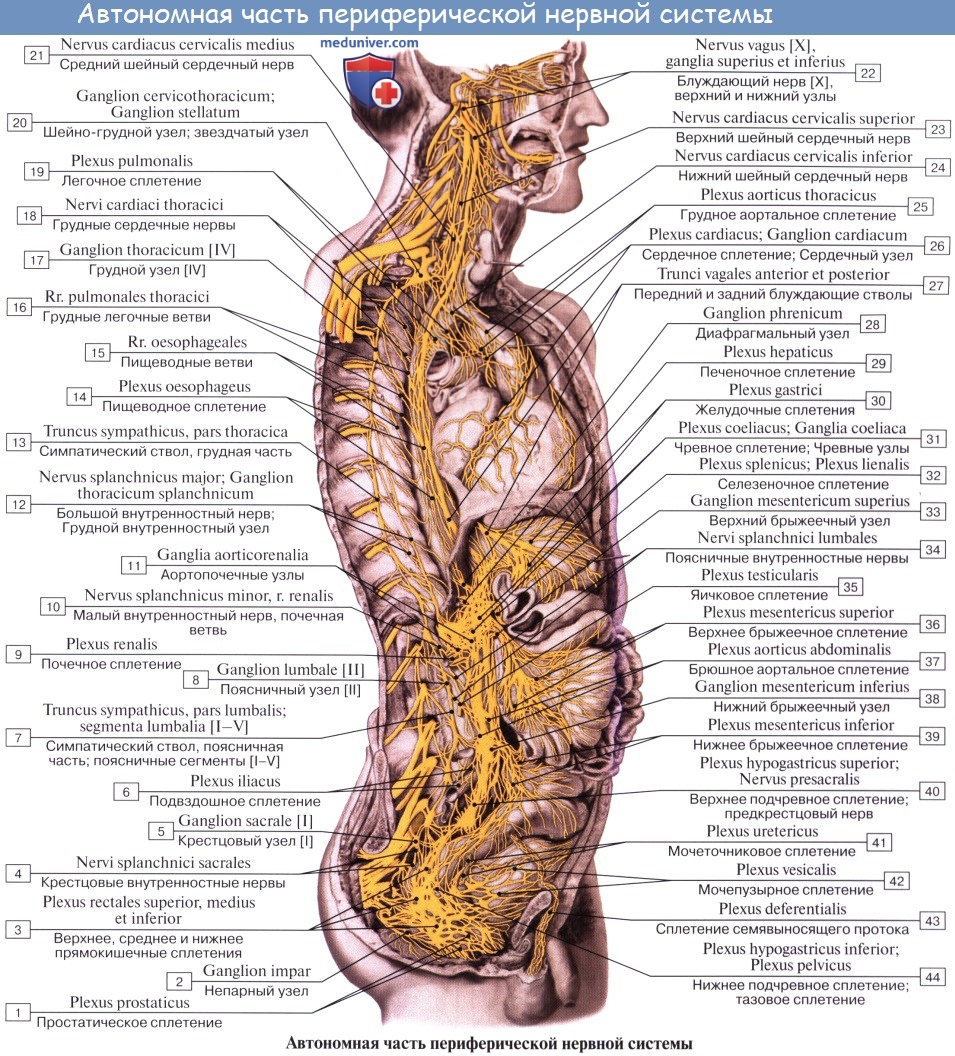

Анимальные нервы выходят из мозгового ствола и спинного мозга на всем их протяжении сегментарно, причем эта сегментарность сохраняется частично и на периферии. Вегетативные нервы выходят только из нескольких отделов (очагов) центральной нервной системы. Имеются 4 таких очага, откуда выходят вегетативные нервы:

1. Мезэнцефалический отдел в среднем мозге (nucl. accessorius и непарное срединное ядро III пары черепных нервов).

2. Бульварный отдел в продолговатом мозге и мосте (ядра VII, IX и X пар черепных нервов). Оба эти отдела объединяются под названием краниального.

3. Тораколюмбалъный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов СVIII > TI — LIII.

4. Сакральный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов SIII — SV.

Тораколюмбальный отдел относится к симпатической системе, а краниальный и сакральный — к парасимпатической.

Над этими очагами доминируют высшие вегетативные центры, которые не являются симпатическими или парасимпатическими, а объединяют в себе регуляцию обоих отделов вегетативной нервной системы. К ним относится и ретикулярная формация. Они являются надсегментарными и расположены в стволе и плаще мозга, а именно:

1. Задний мозг: сосудодвигательный центр на дне IV желудочка; мозжечок, которому приписывают регуляцию ряда вегетативных функций (сосудо-двигательные рефлексы, трофика кожи, скорость заживления ран и др.).

2. Средний мозг: серое вещество водопровода.

3. Промежуточный мозг: hypothalamus (tuber cinereum).

4. Конечный мозг: кора полушарий большого мозга.

Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет гипоталамическая область, которая является одним из самых древних отделов головного мозга, хотя и в ней различают более старые «образования и филогенетически более молодые.

Гипоталамо-гипофизарная система, действуя с помощью инкретов гипофиза, является регулятором всех эндокринных желез.

Гипоталамическая область регулирует деятельность всех органов растительной жизни, объединяя и координируя их функции.

Объединение вегетативных и анимальных функций всего организма осуществляется в коре большого мозга, особенно в премоторной зоне.

Кора, будучи, по И. П. Павлову, комплексом корковых концов анализаторов, получает раздражения от всех органов, в том числе и от органов растительной жизни, и через посредство своих эфферентных систем, в том числе и вегетативной нервной системы, оказывает влияние на эти органы. Следовательно, существует двусторонняя связь коры и внутренностей — кортиковисцеральная связь. Благодаря этому все вегетативные функции подчиняются коре головного мозга, которая ведает всеми процессами организма.

Таким образом, вегетативная нервная система есть не автономная система, как это считали до И. П. Павлова, а специализированная часть единой нервной системы, подчиненная высшим отделам ее, включая и кору большого мозга. Поэтому, как и в анимальной нервной системе, в вегетативной можно различать центральный и периферический ее отделы. К центральному отделу относятся описанные выше очаги и центры в спинном и головном мозге, а к периферическому — нервные узлы, нервы, сплетения и периферические нервные окончания.

В последнее время установлено, что вегетативные узлы имеют свою афферентную иннервацию, благодаря которой они находятся под контролем центральной нервной системы.

Резюме

Вегетативная, или автономная, нервная система (от греч. autos — сам, nomos — закон) координирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, функциональную активность тканей, поддерживает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз). Вегетативная часть нервной системы иннервирует весь организм, все его органы и ткани. Деятельность вегетативной нервной системы не подконтрольна сознанию, но она функционирует содружественно с соматической нервной системой. Нервные центры и вегетативной, и соматической нервных систем в полушариях большого и в стволе головного мозга расположены рядом, нервные волокна проходят, как правило, в одних и тех же нервах.

В то же время вегетативная часть нервной системы имеет ряд особенностей строения:

1) вегетативные ядра расположены в головном и спинном мозге в виде отдельных скоплений (очагов);

2) путь от вегетативного ядра в центральной нервной системе к иннервируемому органу состоит из двух нейронов, а не из одного, как у соматической нервной системы;

3) эффекторные нейроны присутствуют в составе периферической нервной системы в виде вегетативных узлов (ганглиев).

У вегетативной нервной системы выделяют две части: симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая часть иннервирует все органы и ткани тела человека, парасимпатическая часть — только внутренние органы и сосуды. Центры вегетативной нервной системы расположены в трех отделах головного и спинного мозга, два из них парасимпатические.

Парасимпатическими центрами являются ядра, расположенные в стволе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. В стволе головного мозга находятся добавочное ядро глазодвигательного нерва (ядро Якубовича), расположенное в среднем мозге, верхнее слюноотделительное ядро лицевого (промежуточного) нерва, лежащее в толще моста, нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва и заднее ядро блуждающего нерва, залегающие в продолговатом мозге. Крестцовый (сакральный) отдел образован крестцовыми парасимпатическими ядрами, залегающими в латеральном промежуточном веществе II—IV крестцовых сегментов спинного мозга.

Центр симпатической части (грудопоясничный, или тораколюмбальный) расположен в правом и левом боковых промежуточных столбах — боковых рогах VIII шейного, всех грудных и I-II поясничных сегментов спинного мозга (в промежуточно-латеральном ядре).

Периферическая часть вегетативной нервной системы образована выходящими из головного и спинного мозга вегетативными нервными волокнами, вегетативными сплетениями и их узлами, лежащими кпереди от позвоночника (предпозвоночные, или превертебральные, нервные узлы) и находящимися рядом с позвоночником (околопозвоночные, или паравертебральные, узлы), а также вегетативными волокнами и нервами, расположенными вблизи крупных сосудов, возле органов и в их толще, и нервными окончаниями вегетативной природы.

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы являются первыми эфферентными нейронами на путях от ЦНС (спинного и головного мозга) к иннервируемому органу. Волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) нервных волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов.

Вегетативные узлы входят в состав симпатических стволов, крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, а также располагаются в толще или возле органов пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой.

Простейшая рефлекторная дуга вегетативной нервной системы, как и соматической, состоит из трех нейронов. Тела чувствительных (афферентных) нейронов (вегеточувствительных) расположены в спинномозговых узлах, либо в узлах черепных нервов, либо в узлах вегетативных сплетений. Аксоны таких нейронов в составе задних корешков вступают в спинной мозг (направляясь в боковые рога) или в составе черепных нервов — в вегетативные ядра ствола головного мозга. В боковых рогах, а также в ядрах ствола головного мозга залегают тела первых нейронов эфферентного (выносящего) пути, аксоны которых выходят из мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов или в составе черепных нервов. Это преганглионарные (предузловые) вегетативные нервные волокна, которые следуют к вегетативным узлам (ганглиям), расположенным в вегетативных нервных сплетениях на периферии, возле органов или в органах. Аксоны вторых нейронов эфферентного (выносящего) вегетативного пути, выйдя из узлов в качестве постганглионарных нервных волокон, направляются к органам и тканям. Вегетативные волокна идут в составе соматических нервов или самостоятельно в виде вегетативных нервов, а также в стенках кровеносных сосудов, сопровождая эти сосуды.

В периферическом отделе ВНС возбуждение передается посредством нейромедиаторов. Ацетилхолин является медиатором преганглионарных волокон обеих частей ВНС и большинства постганглионарных парасимпатических нейронов. Медиатором постганглионарных симпатических нейронов является норадреналин. В настоящее время признано наличие симпатических преганглионарных волокон, идущих в составе симпатических стволов, медиатором которых является серотонин. Серотониноэргические волокна образуют синапсы с одноименными нейронами вегетативных ганглиев. Активация их нейронов приводит к активному сокращению гладких мышц желудка и кишечника.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 27.8.2020

Источник