Оживление рост спад депрессия

Причины, вызывающие изменения экономической активности производства во времени, исследует теория экономических циклов, которую иногда называют теорией экономической конъюнктуры. На сегодняшний день существует множество подобных теорий. Однако природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем.

1. Причины экономических циклов.

В настоящее время существует три теоретических подхода, характеризующих и определяющих причины экономических циклов.

1. Первый подход объясняет возникновение циклов внешними (экзогенными) факторами, вызывающими периодическую повторяемость экономических процессов и лежащими вне экономической системы. К ним относятся: политические события, войны, землетрясения, изменение численности населения, открытие крупных месторождений ценных природных ресурсов, инновации, изобретения и научные открытия, солнечная активность.

Например, английский экономист У.С. Джевонс пытался объяснить причину экономического цикла периодичностью возникновения и интенсивностью пятен на Солнце. Согласно этой концепции, 11-летний цикл солнечной активности вызывает колебания урожайности, которые приводят к периодическим неурожаям в сельском хозяйстве и, как следствие, – к промышленному и торговому циклам, к общему экономическому спаду.

2. Сторонники второго подхода утверждают, что причинами циклов являются внутренние (эндогенные) факторы – явления, происходящие внутри самой экономической системы. Важнейшими из них являются такие процессы, как потребление, инвестиции, экономическая политика государств.

Согласно теории недопотребления (Ж. Сисмонди), депрессии вызываются тем обстоятельством, что слишком большая часть текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть расходуется на потребительские товары. Именно сбережения, совершаемые отдельными людьми и компаниями, нарушают равновесие между производством и потреблением. Причина подобных чрезмерных сбережений заключается в неравномерном распределении дохода, поскольку подавляющая часть сбережений приходится преимущественно на тех, кто получает крупный доход.

Теория перенакопления объясняет возникновение цикличности в экономике превышением производства средств производства над производством предметов потребления. Центральное место в этой концепции занимает вопрос о чрезмерном развитии отраслей, изготавливающих товары производственного назначения, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары. Данное явление представляет собой симптом серьезной диспропорции в структуре общественного производства, возникающей во время фазы подъема.

Монетаристские теории толкования экономических циклов (Р. Хоутри, И. Фишер, М. Фридмен) опираются на нарушения в области денежного обращения. Для них цикл есть «чисто денежное явление» в том смысле, что изменение денежного потока является единственной и достаточной причиной изменения деловой активности, чередования подъема и депрессии. Когда в обществе спрос на товары, то есть денежный поток, увеличивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены растут. Когда совокупный спрос уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают. Денежный поток непосредственно определяется «потребительскими затратами», то есть расходами за счет дохода. Если бы денежный поток можно было стабилизировать, то колебания экономической активности исчезли бы. Но этого не происходит, так как денежной системе присуща неустойчивость.

Марксистская теория объясняет причину возникновения экономических циклов основным противоречием капитализма – между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов труда. Сторонники данной теории считают, что возможность цикличности вытекает из функций денег как средства обращения и средства платежа при разрыве актов купли-продажи в национальной экономике. По мере накопления капитала, роста производительных сил происходит все большая концентрация и централизация капитала, формирование индустриальных центров и транснациональных корпораций. Товары становятся результатом труда многих миллионов работников, но их присвоение остается частнокапиталистическим.

Кейнсианское направление и неоклассические концепции цикла основаны на том, что причиной механизма цикличности является процесс приспособления запаса капитала к условиям общественного воспроизводства. Предполагается, что между объемом ежегодно создаваемой стоимости («потоком»), с одной стороны, и накопленным к данному моменту «запасом» капитала – с другой, существует равновесная пропорция. До тех пор пока эта равновесная пропорция не нарушена, циклических колебаний быть не может. И наоборот. При этом происходят колебания как производства, так и капитала.

Неокейнсианцы (Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Э. Хансен) считают, что в изменениях указанной пропорции активная роль принадлежит движению капитала: стремление предпринимателей сравнять фактический капитал с его равновесным уровнем, который является для неокейнсианцев оптимальной величиной.

Современная экономическая теория связана с моделью делового цикла Самуэльсона-Хикса, описывающей процесс перехода экономики из одного равновесного состояния в другое при изменении экзогенных параметров. В ней цикл рассматривается как результат взаимодействия национального дохода, потребления и накопления капитала. Согласно этой модели, механизм экономических колебаний характеризуется мультипликатором и акселератором.

Сторонники неоклассической теории (Дж. Дьюзенберри) первичным признают движение потока – объема ежегодного производства. Они считают, что равновесие утрачивается в ходе экономического развития в результате взаимодействия таких макроэкономических факторов, как прибыль, безработица, инвестиции. Главная причина, порождающая волнообразность движения экономики, заключается в отклонении фактической занятости населения от ее равновесного значения.

Важное значение в развитии данных концепций имеют математические модели экономического цикла, построенные на идее колебания потока инвестиций (теории инвестиций в основной капитал и теории инвестиций в оборотный капитал).

Психологические теории цикла отводят главную роль в возникновении циклических колебаний либо спекулятивным мотивам в операциях предпринимателей на товарных рынках и фондовых биржах, то есть мотивам, связанным с ожиданиями дальнейшего роста цен и курса ценных бумаг (У. Джевонс, В. Парето), либо необоснованным ожиданиям предпринимателями высокого уровня своих фактических доходов (А. Пигу, Дж. Кейнс).

3. Третий подход сводится к тому, что цикличность рыночной экономики вызвана совокупностью как внешних, так и внутренних причин. Согласно данной концепции внутренние факторы – основные, базовые, приводящие к экономическим колебаниям, а внешние дают первоначальный толчок циклу, повод для начала кризисных явлений. Экономический цикл может длиться от нескольких лет до нескольких десятилетий. В экономической теории циклы продолжительностью до 10 лет принято называть малыми (или короткими) волнами, продолжительностью до 40-60 лет — большими (или длинными) волнами. Последние связаны с фундаментальными сдвигами в технике и технологии, с научно-техническими революциями.

Современной общественной науке известны более тысячи типов экономической цикличности. Приведем шесть наиболее часто встречаемых.

Китчена — 3–4 года. Величина запасов →колебания ВВП, инфляции, занятости →товарные циклы;

Жугляра — 7–11 лет. Инвестиционный цикл →колебания ВВП, инфляции и занятости;

Кузнеца — 15–25 лет. Доход →иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход;

Кондратьева — 40–60 лет. Технический прогресс → структурные изменения;

Форрестера — 200 лет. Энергия и материалы;

Тоффлера — 1000–2000 лет. Развитие человеческой цивилизации.

Все циклы имеют одни и те же фазы: кризис (спад), депрессия (стагнация, нижняя точка спада), оживление (подъем, экспансия), пик (бум, вершина цикла). Главные фазы цикла – это кризис и подъем и соответствующие им точки – максимальный спад как низшая точка и пик – вершина подъема.

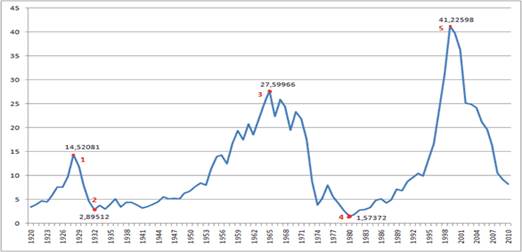

Рассмотрим график соотношения индекса Доу – Джонса в пунктах и стоимости тройской унции золота в долларах (рис. 1).

Рис. 1 График соотношения стоимости индекса Доу–Джонса в пунктах и стоимости тройской унции золота в долларах

Если инвесторы вкладываются в финансовые активы, это означает, что индекс DJI растет быстрее, чем золото, значит, мы наблюдаем восходящий тренд на графике. Если инвесторы вкладываются в золото, это означает, что золото растет быстрее индекса, и инвесторы уходят из финансовых активов в золото — нисходящий тренд на графике.

Проанализировав этот график, мы видим динамику. Четко выделяются три волны:

Волна № 1 (1920 — 1932 годы). Спад приходится на 1928 — 1932 годы (точка 2), «Великая депрессия». Инвесторы перекладываются в золото.

Волна № 2 (1932 — 1980 годы). Спад приходится на 1967 — 1980 годы (точка 4), кризис Бреттон-Вудской валютной системы (тут снова инвесторы уходят в золото). Итогом этой волны был переход к плавающим курсам.

Волна № 3 (1980 — по настоящее время). Спад приходится на 2008 г.

Мы видим, что стоимость золота растет, что подтверждает предположение о том, что на спаде третьей волны инвесторы полностью уходят в золото из финансовых активов. Но у текущего спада есть одно принципиальное отличие от двух предыдущих циклов. Отличие в том, что с начала 70-х годов денежная масса США уже не привязана к доллару.

2. Индикаторы прогнозирования кризисов в экономике.

Рассмотрим возможные индикаторы прогнозирования кризисов в экономике. Одним из наиболее эффективных индикаторов наряду с индексами является PMI-индикатор.

В основе исследования PMI лежит четко выверенная методология, которая позволяет получить самые последние и точные данные об актуальных тенденциях в частном секторе экономики, благодаря отслеживанию изменений в значениях таких показателей, как объем продаж, занятость, складские запасы и цены. Центральные банки во многих странах используют данные PMI при принятии решений, касающихся процентной ставки. Исследования PMI являются первыми индикаторами состояния экономики, публикуемыми ежемесячно, и значительно раньше сопоставимых данных, выпускаемых государственными организациями.

Индекс PMI в настоящее время рассчитывается для 32 стран и основных регионов, включая Еврозону. Рассмотрим динамику изменения индекса PMI для ряда стран.

Рис. 2 Российский совокупный индекс PMI

На рис. 2 данные указывают на минимальные оптимистические прогнозы с начала 2009 года — разгара мирового финансового кризиса. То же можно сказать и про другие страны.

Рис. 3 Индекс деловой активности PMI по странам Еврозоны (Германия, Франция, Италия, Испания, Ирландия)

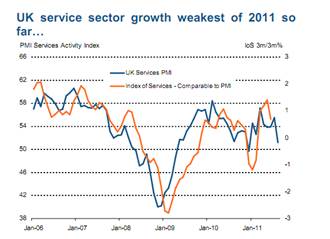

Рис. 4 Индекс деловой активности PMI по Великобритании

Рис. 5 Индекс деловой активности PMI по Китаю

Исторический анализ показывает, что данные PMI обеспечивают хорошими сигналами об изменениях уровня деловой активности в стране. Чем ниже PMI над отметкой 50.0, тем больше вероятность того, что должен наступить спад деловой активности в стране. Следовательно, это будет являться сигналом наступления кризиса.

Таким образом, индекс PMI представляет собой наиболее ожидаемое исследование конъюнктуры рынка, за которым внимательно следят во всем мире. Центральные банки, финансовые рынки и руководители компаний ориентируются на результаты исследования, представляющие собой самые последние, точные и уникальные в своем роде показатели экономической активности.

Рецензенты:

Цвиркун Анатолий Данилович, д.т.н., профессор, зав. лабораторией № 33 ИПУ РАН им. Трапезникова, г. Москва.

Орехов С.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Корпоративного управления Московского финансово-промышленного университета «Синергия», г. Москва.

Источник

Экономические циклы

Экономические циклы — колебания экономической активности (экономической конъюнктуры), состоящие в повторяющемся сжатии (экономического спада, рецессии, депрессии) и расширении экономики (экономического подъема). Циклы носят периодический, но, обычно нерегулярный характер. Обычно (в рамках неоклассического синтеза) интерпретируются как колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики.

Детерминистская точка зрения на причины экономических циклов исходит из предсказуемых, вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъема (факторы спада) и спада (факторы подъема). Стохастическая точка зрения исходит из того, что циклы порождаются факторами случайной природы и представляют собой реакцию экономической системы на внутренние и внешние импульсы.

Обычно выделяют четыре основных вида экономических циклов:

краткосрочные циклы Китчина (характерный период — 2-3 года);

среднесрочные циклы Жюгляра (характерный период — 6-13 лет);

ритмы Кузнеца (характерный период — 15-20 лет);

длинные волны Кондратьева (характерный период — 50-60 лет).

Фазы

В циклах деловой активности выделяются четыре относительно четко различимые фазы: пик , спад , дно (или «низшая точка») и подъем ; но в наибольшей степени эти фазы характерны для циклов Жюгляра.

Бизнес-циклы в экономике

Подъем (оживление) наступает после достижения низшей точки цикла (дна). Характеризуется постепенным ростом занятости и производства. Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции. Происходит внедрение инноваций в экономике с коротким сроком окупаемости. Реализуется спрос, отложенный во время предыдущего спада.

Пик, или вершина цикла деловой активности, является «высшей точкой» экономического подъема. В этой фазе безработица обычно достигает самого низкого уровня либо исчезает совсем, производственные мощности работают с максимальной или близкой к ней нагрузкой, то есть в производстве задействуются практически все имеющиеся в стране материальные и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усиливается инфляция. Постепенное насыщение рынков усиливает конкуренцию, что снижает норму прибыли и увеличивает средний срок окупаемости. Возрастает потребность в долгосрочном кредитовании с постепенным снижением возможностей погашения кредитов.

Спад (рецессия) характеризуется сокращением объемов производства и снижением деловой и инвестиционной активности. Вследствие этого увеличивается рост безработицы. Официально фазой экономического спада, или рецессией, считают падения деловой активности, продолжающееся свыше трех месяцев подряд.

Дно (депрессия) экономического цикла — это «низшая точка» производства и занятости. Считается, что данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. Однако история знает и исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х годов, несмотря на периодические колебания деловой активности, длилась 10 лет (1929-1939гг).

Характерной особенностью циклического развития является то, что это, в первую очередь, развитие, а не колебания вокруг некой постоянной (потенциальной) величины. Цикличность означает развитие по спирали, а не по замкнутому кругу. Этот механизм прогрессивного движения в самых разных его формах. В экономической литературе особо подчеркивается, что циклические колебания происходят около траектории долгосрочного роста (векового тренда).

Причины

Теория реальных экономических циклов объясняет спады и подъемы воздействием реальных факторов. В индустриальных странах этим может быть появление новых технологий, изменение цен на сырье. В аграрных странах — урожай или неурожай. Также толчком к переменам могут стать форс-мажорные ситуации (война, революция, стихийные бедствия). Предвидя изменение экономической обстановки в лучшую или худшую сторону, домохозяйства и фирмы массово начинают экономить или больше тратить. В результате сокращается или возрастает совокупный спрос, уменьшается или увеличивается оборот розничной торговли. Фирмы получают меньше или больше заказов на изготовление продукции, соответственно меняется объем производства, занятость. Меняется деловая активность: фирмы начинают сокращать ассортимент выпускаемой продукции или наоборот запускают новые проекты, берут кредиты на их осуществление. То есть вся экономика колеблется, стремясь прийти в равновесие.

Кроме колебаний совокупного спроса существуют и другие факторы, влияющие на фазы экономического цикла: изменения, зависящие от смены времен года в сельском хозяйстве, строительстве, автомобильной промышленности, сезонность розничной торговли, вековые тенденции экономического развития страны, зависящие от ресурсной базы, численности и структуры населения, правильного управления.

Влияние на экономику

Существование экономики, как совокупности ресурсов для неуклонно растущего потребления, имеет колебательный характер. Колебания экономики выражены в экономическом цикле. «Тонким» моментом экономического цикла считается спад, который при некоторых масштабах может перейти в кризис.

Концентрация (монополизация) капитала приводит к «ошибочным» решениям в масштабе экономики страны или даже мира. Любой инвестор стремится получить доход от своего капитала. Ожидание инвестора по размеру этого дохода происходят от этапа подъем-пик, когда доходы максимальные. На этапе спада инвестор считает невыгодным для себя вкладывать капитал в проекты с доходностью ниже «вчерашней».

Без таких вложений (инвестиций) сокращается производственная деятельность, как следствие платежеспособность работников этой сферы, которые являются потребителями товаров и услуг других сфер. Таким образом кризис одной или нескольких отраслей отражается на всей экономике в целом.

Другая проблема концентрации капитала — изъятие денежной массы (денег) из сферы потребления и производства потребительских товаров (также и сферы производства средств производства этих товаров). Деньги, полученные в виде дивидендов (или прибыли), накапливаются на счетах инвесторов. Возникает нехватка денег для поддержания необходимого уровня производства, и как следствие снижение объёмов этого производства. Растет уровень безработицы, население экономит на потреблении, происходит падение спроса.

Из отраслей экономики, сфера услуг и отрасли, выпускающие товары кратковременного пользования, в несколько меньшей степени затрагиваются разрушительными последствиями экономического спада. Рецессия даже способствует активизации некоторых видов деятельности, в частности повышает спрос на услуги ломбардов и юристов, специализирующихся на банкротствах. Наиболее чувствительны к циклическим колебаниям фирмы, выпускающие средства производства и потребительские товары длительного пользования.

Эти фирмы не только тяжелее других переносят деловой спад, но и больше всех выигрывают от подъема в экономике. Основные причины две:

- возможность откладывания покупок;

- монополизация рынка.

Покупка капитального оборудования чаще всего может быть отложена на будущее; в тяжелые для экономики времена производители склонны воздерживаться от закупок новых машин и оборудования и строительства новых зданий. Во время продолжительного спада фирмы зачастую предпочитают ремонтировать или модернизировать устаревшее оборудование, вместо того чтобы тратить большие средства на приобретение нового оборудования.

В результате инвестиции в товары производственного назначения во время экономических спадов резко сокращаются. Это же относится к потребительским товарам длительного пользования. В отличие от продуктов питания и одежды, покупку роскошного автомобиля или дорогой бытовой техники можно отложить до лучших времен. В периоды экономических спадов люди в большей степени склонны чинить, а не менять товары длительного пользования. Хотя объемы продаж продуктов питания и одежды, как правило, также сокращаются, это сокращение обычно меньше по сравнению с падением спроса на товары длительного пользования.

Монопольная власть в большинстве отраслей, выпускающих средства производства и потребительские товары длительного пользования, связана с тем, что на рынках этих товаров, как правило, господствуют немногие крупные фирмы. Монопольное положение позволяет им во времена экономических спадов сохранять цены на прежнем уровне, уменьшая производство в ответ на падение спроса. Следовательно, падение спроса в гораздо большей степени влияет на производство и занятость, нежели на цены. Иная ситуация характерна для отраслей, выпускающих товары краткосрочного потребления. На падение спроса эти отрасли обычно реагируют общим снижением цен, поскольку ни одна из фирм не обладает значительной монопольной властью.

История и длинные циклы

Экономические циклы не являются подлинно «циклическими» в том смысле, что продолжительность периода, скажем, от одного до другого пика на протяжении истории значительно колебалась. Хотя экономические циклы в США длились в среднем около пяти лет, известны циклы продолжительностью от одного года до двенадцати лет. Наиболее выраженные пики (измеренные как процентное повышение над трендом экономического роста) совпали с большими войнами 20 века, а самый глубокий экономический спад, исключая Великую депрессию, наблюдался после окончания Первой мировой войны.

В конце 20 века американская экономика, по-видимому, вступила в период длительного спада, о чем свидетельствуют некоторые экономические показатели, в частности уровень реальной заработной платы и объем чистых инвестиций. Тем не менее даже при наличии долгосрочной тенденции к снижению темпов роста экономика США продолжает развиваться; хотя в начале 1980-х годов в стране был зарегистрирован отрицательный прирост ВВП, во все последующие годы, кроме 1991, он оставался положительным.

Симптоматичным для начавшегося в 1960-х годах долговременного спада является тот факт, что, хотя темпы роста редко оказывались отрицательными, уровень экономической активности в США с 1979 практически ни разу не превышал трендовую величину роста.

Следует отметить, что наряду с описанными экономическими циклами в теории выделяются также длинные циклы. Длинные циклы в экономике — экономические циклы с длительностью более 10 лет. Иногда называются по именам их исследователей.

Инвестиционные циклы (7-11 лет) изучил Клемент Жюгляр (фр. Clement Juglar). Данные циклы, видимо, имеет смысл рассматривать в качестве среднесрочных, а не длинных.

Инфраструктурные инвестиционные циклы (15-25 лет) изучил нобелевский лауреат Саймон Кузнец.

Циклы Кондратьева (45-60 лет) описал российский экономист Николай Кондратьев.

Именно эти циклы чаще всего и обозначают как «длинные волны» в экономике.

Циклы Китчина — краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3-4 года, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчином. Сам Китчин объяснял существование краткосрочных циклов колебаниями мировых запасов золота, однако в наше время такое объяснение не может считаться удовлетворительным. В современной экономической теории механизм генерирования этих циклов обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами.

На улучшение конъюнктуры фирмы реагируют полной загрузкой мощностей, рынок наводняется товарами, через какое-то время на складах образуются чрезмерные запасы товаров, после чего принимается решение о снижении загрузки мощностей, но с определенным запаздыванием, так как информация о превышении предложения над спросом сама обычно поступает с определенным запаздыванием, кроме того требуется время на то, чтобы эту информацию проверить; определенное время требуется и на то, чтобы принять и утвердить само решение.

Кроме того наблюдается определенное запаздывание между принятием решения и актуальным уменьшением загрузки мощностей (на приведение решения в жизнь тоже требуется время). Наконец, еще один временной лаг существует между моментом начала снижения уровня загрузки производственных мощностей и актуальным рассасыванием избыточных запасов товаров на складах. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал.

Циклы Жюгляра — среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7-11 лет. Названы по имени французского экономиста Клемана Жугляра, одним из первых описавшего эти циклы. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жугляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал. В результате, к временным запаздываниям, характерным для циклов Китчина, здесь добавляются еще и временные задержки между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей).

Дополнительная задержка формируется и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих производственных мощностей. Данные обстоятельства и обуславливают то, что характерный период циклов Жюгляра оказывается заметно более продолжительным, чем характерный период циклов Китчина. Циклические экономические кризисы/рецессии могут рассматриваться в качестве одной из фаз цикла Жугляра (наряду с фазами оживления, подъема и депрессии). Вместе с тем от фазы кондратьевской волны зависит глубина этих кризисов.

Поскольку четкой периодичности не наблюдается, было взято среднее значение в 7-10 лет.

Фазы цикла Жюгляра

В цикле Жюгляра достаточно часто выделяют четыре фазы, в которых некоторые исследователи выделяют подфазы:

- фаза оживления (подфазы старта и ускорения);

- фаза подъема, или процветания (подфазы роста и перегрева, или бума);

- фаза рецессии (подфазы краха/острого кризиса и спада);

- фаза депрессии, или застоя (подфазы стабилизации и сдвига).

Циклы (ритмы) Кузнеца имеют продолжительность примерно 15-25 лет. Они получили название циклов Кузнеца по имени американского экономиста будущего лауреата Нобелевской премии Саймона Кузнеца. Были открыты им в 1930 году. Кузнец связывал эти волны с демографическими процессами, в частности, притоком иммигрантов и строительными изменениями, поэтому он назвал их «демографическими» или «строительными» циклами.

В настоящее время рядом авторов ритмы Кузнеца рассматриваются в качестве технологических, инфраструктурных циклов. В рамках этих циклов происходит массовое обновление основных технологий. Кроме того хорошо совпадают с циклом Кузнеца большие циклы цен на недвижимость на примере Японии 1980—2000 гг. и длительность большой полуволны подъема цен в США.

Высказывалось также и предложение рассматривать ритмы Кузнеца в качестве третьей гармоники Кондратьевской волны. Четкой периодичности не наблюдается, поэтому исследователи берут среднее значение в 15-20 лет.

Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) — периодическиe циклы современной мировой экономики продолжительностью 40-60 лет.

Существует определенная связь между длинными циклами Кондратьева и среднесрочными циклами Жюгляра. Такая связь была замечена еще самим Кондратьевым. В настоящее время высказывается мнение, что относительная правильность чередования повышательных и понижательных фаз Кондратьевских волн (каждая фаза 20-30 лет) определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. Во время повышательной фазы Кондратьевской волны быстрое расширение экономики неизбежно приводит общество к необходимости изменения. Но возможности изменения общества отстают от требований экономики, поэтому развитие переходит в понижательную В-фазу, в течение которой кризисно-депрессивные явления и трудности заставляют перестраивать экономические и иные отношения.

Теория разработана русским экономистом Николаем Кондратьевым (1892—1938). В 1920-е гг. он обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов наблюдается определенная циклическая регулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих показателей приходят фазы их относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет. Такие колебания были обозначены им как большие или длинные циклы, впоследствии названные Й. Шумпетером в честь российского ученого кондратьевскими циклами. Многие исследователи стали называть их также длинными волнами, или кондратьевскими волнами, иногда К-волнами.

Характерный период волн — 50 лет с возможным отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет). Циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Многие экономисты не признают существования таких волн.

Н. Д. Кондратьев отметил четыре эмпирические закономерности в развитии больших циклов:

I

Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества.

Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни и т. д. Указанные изменения в той или иной степени происходят постоянно, но, по утверждению Н. Д. Кондратьева они протекают неравномерно и наиболее интенсивно выражены перед началом повышательных волн больших циклов и в их начале.

II

Периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.

Для того чтобы убедиться в этом утверждении, достаточно посмотреть на хронологию вооруженных конфликтов и переворотов в мировой истории.

III

Понижательные волны этих больших циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.

IV

Большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии.

Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100—150 лет. Эти показатели: индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д.

Оппонент Кондратьева, Д. И. Опарин, указывал на то, что временные ряды исследованных экономических показателей, хотя и дают большие или меньшие отклонения от средней величины в ту или иную сторону в разные периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как по отдельному показателю, так и по корреляции показателей, не позволяют выделить строгой цикличности. Прочие оппоненты указывали на отступления Н. Д. Кондратьева от марксизма, в частности использование им для объяснения циклов «количественной теории денег».

За последние 80 лет, теория Длинных волн Николая Кондратьева, обогатилась теориями созидательного разрушения И. Шумпетера, теорией технико-экономических ценозов Л. Бадалян и В. Криворотова, теорией о технологических укладах разработанная академиками С. Глазьевым и Львовым, теорией эволюционных циклов Владимира Пантина.

Теорию длинных волн, а также самого Николая Кондратьева реабилитировал известный советский экономист С.М. Меньшиков в своей работе «Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу» (1989 год).

Датировки Кондратьевских волн

Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны:

- 1 цикл — с 1803 до 1841-43 гг. (отмечены моменты минимумов экономических показателей мировой экономики)

- 2 цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг.

- 3 цикл — с 1891-96 до 1945-47 гг.

- 4 цикл — с 1945-47 до 1981-83 гг.

- 5 цикл — с 1981-83 до

2018 г. (прогноз)

6 цикл — с

Однако, имеются различия в датировке «посткондратьевских» циклов. Анализируя ряд источников, Гринин Л. Е. и Коротаев А. В. приводят следующие границы начала и конца «посткондратьевских» волн:

- 3 цикл: 1890-1896 — 1939-1950

- 4 цикл: 1939-1950 — 1984-1991

- 5 цикл: 1984-1991 — ?

Соотношение между кондратьевскими волнами и технологическими укладами

Многие исследователи связывают смену волн с технологическими укладами. Прорывные технологии открывают возможности для расширения производства и формируют новые секторы экономики, образующие новый технологический уклад. Кроме того, кондратьевские волны являются одной из важнейших форм реализации индустриальных принципов производства.

Сводная система кондратьевских волн и соответствующих им технологических укладов выглядит следующим образом:

- 1-й цикл — текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля.

- 2-й цикл — угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.

- 3-й цикл — тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.

- 4-й цикл — производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство.

- 5-й цикл — развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.

- 6-й цикл — возможно, NBIC-конвергенция en (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий).

После 2030-х (2050-х по другим данным) возможно наступление технологической сингулярности, которая не поддается на данный момент анализу и прогнозу. Если эта гипотеза верна, то циклы Кондратьева могут оборваться ближе к 2030 году.

Ограничения модели Кондратьева

Кондратьевские волны до сих пор не получили окончательного признания в мировой науке. Одни ученые строят расчеты, модели, прогнозы исходя из К-волн (во всем мире и особенно в России), а значительная часть экономистов, в том числе и самых известных, сомневаются в их существовании или вовсе их отрицают.

Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогнозирования, его модель (как впрочем и любая стохастическая модель) всего лишь изучает поведение системы в зафиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой изучается. При этом хорошо известно, что поведение системы является важным аспектом в ее изучении.

Однако не менее важны, а быть может даже наиболее важны аспекты системы, связанные с ее генезисом, структурные (гештальтные) аспекты, аспекты взаимодополнения логики системы с ее предметом и т. д. Именно они позволяют корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она функционирует.

Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю среду. Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сегодня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение систем является актуальным. Особенно, когда многие, опираясь на результаты Н. Д. Кондратьева, А. В. Коротаева и С. П. Капицы об уплотнении времени, прогнозируют более или менее быстрый переход социума к периоду перманентного кризиса.

Источник