- Чувствуют ли растения боль?

- Есть ли у растений чувства? Биологи — о боли в корешках, трипе гороха и лесной солидарности

- Растения, как и животные, выделяют вещества, подавляющие боль. Если бы они не испытывали ее, какая в этом была бы необходимость?

- Балушка считает это доказательством того, что лоза способна видеть, ведь в этом случае растение-хозяин не выделяло химических веществ и не посылало электрических сигналов. По мнению Балушки, видеть могут все растения.

- Читайте также

- Дарвин предположил, что кончики корней выполняют функции, аналогичные функциям мозга у простых животных. Пропасть между этими двумя царствами могла быть преодолена еще тогда, но исследования приостановились на сто лет. В 1973 году вышла книга Питера Томпкинса и Кристофера Берда «Тайная жизнь растений». Она была основана на невоспроизводимых экспериментах и нанесла отрасли удар, от которого та не оправилась до сих пор.

- Тем не менее деревьям более 300 миллионов лет, современным людям — 300 тысяч, а лесничеству — всего 300. Большую часть своей истории деревья прекрасно справлялись без посредников — отчасти из-за того, что вовсе не соперничали друг с другом.

- Овощи чувствуют боль или нет

- Что «чувствуют» растения

- Что «чувствуют» растения

- Введение

- Что чувствуют растения?

- Заключение

Чувствуют ли растения боль?

На минутку вспомните летний запах свежескошенной травы. Для многих людей этот запах говорит о том, что температура весьма приятная и что можно погулять/продолжить отдых/расслабиться/подышать. Для травы же этот запах сигнализирует совершенно о другом.

Запах свежескошенной травы на самом деле сигнализирует химически о бедственном положении. Он используется растениями как просьба близлежащим тварям спасти их от нападения (обычно насекомых, но в нашем случае — лезвия газонокосилки). В конце концов, когда наступает опасный момент, будь это оборудование для скоса травы или голодная гусеница, растения не могут достать свои корни и убежать. Они должны бороться за место, на котором находятся.

Чтобы защитить себя, растения запускают цепочку молекулярных ответов. Эти химические связи могут использоваться для того, чтобы отравить врага, предупредить окружающие растения о потенциальной угрозе или привлечь полезных насекомых с вполне конкретной целью. Иногда молекулярная защита выполняет двойную функцию. К примеру, растения, производящие кофеин, используют это химическое вещество для самозащиты, а также для одурманивания пчел. Пчелы под кофеином прилетают к растениям, как в кофейню напротив, возвращаясь снова и снова и опыляя их в качестве оплаты.

Очевидно, растения могут общаться. Но могут ли они чувствовать боль? Вегетарианцам будет совсем нелегко резать салат, зная, что у него могут быть чувства. Да и что им тогда есть вообще?

По мнению ученых Института прикладной физики Университета Бонна в Германии, растения испускают газы как эквивалент слезам боли. Используя лазерный микрофон, ученые уловили звуковые волны, которые издают растения, выпуская газ, когда их режут или ломают. Хотя человеческому уху эти звуки не слышны, секретный голос растений показал, что огурцы кричат, когда их режут, а цветы скулят, когда их листья обрывают.

Есть также свидетельства того, что растения могут слышать, когда кого-то из их сородичей едят. Ученые из Университета Миссири-Колумбии обнаружили, что растения понимают и реагируют на звуки гусениц, которые сидят на них и едят. Когда растения слышат такие звуки, они активируют защитный механизм.

Для некоторых ученых свидетельство таких сложных систем связи — производство шума с помощью газов в бедственном положении — говорит о том, что растения чувствуют боль. Другие утверждают, это не может быть болью, если нет мозга, регистрирующего чувства. Тем не менее все больше ученых допускают, что растения могут проявлять разумное поведение и не обладая мозгом или сознанием.

По мере роста растения могут изменять свои траектории, чтобы избежать препятствия и найти опору для своих побегов. Эта деятельность связана с комплексной биологической сетью, распределенной в корнях, листьях и стволах растений. Она помогает растениям распространяться, расти и выживать. Деревья в лесу, например, могут предупреждать своих близких об атаках насекомых.

Один ученый ввел в дерево радиоактивные изотопы углерода и увидел, что несколько дней углерод передавался от дерева к дереву, пока вся 30-метровая площадь леса не была соединена. Ученый узнал, что зрелые деревья «связались» в сеть, чтобы разделить питательные вещества в корневой системе и накормить ближайшую рассаду, пока она не станет достаточно высокой, чтобы получать свет и питание самостоятельно.

Источник

Есть ли у растений чувства? Биологи — о боли в корешках, трипе гороха и лесной солидарности

Еще Дарвин выдвинул гипотезу, что кончики корней выполняют у растений роль мозга. Однако после него еще целое столетие никто не пытался изучать растительный аналог нервной системы. Небольшой группе современных биологов удалось доказать, что растения способны к зрению, чувствуют боль и наркотическое опьянение. Почему эта область знаний окружена завесой молчания и каких успехов достигла она в последние годы, пишет журнал Nautilus.

Франтишек Балушка, профессор цитологии растений из Боннского университета, вместе со Стефано Манкузо из Флорентийского университета и другими коллегами решили исследовать воздействие наркоза на растения. Для эксперимента была выбрана венерина мухоловка — растение, заманивающее свои жертвы в ловушку из сдвоенных листьев, которые захлопываются, как только насекомое касается волосков на их внутренней стороне. Половинки листа смыкаются во мгновение ока, образуя «желудок», в котором переваривается пища.

Экспериментируя с анестетиками, в том числе применяемыми при операциях на людях, ученым удалось добиться прекращения электрической активности внутри растения, в результате чего ловушка перестала реагировать на касание. Схожим образом вел себя под наркозом и горох: его усики, которые обычно тянутся во все стороны в поисках поверхностей для крепления, перестали вытягиваться и завились на месте. После того как введенное вещество было расщеплено, естественная активность растений возобновилась.

Значит ли это, что растения пришли в сознание так же, как люди приходят в себя после общего наркоза? Это очень важный вопрос, ведь чтобы прийти в сознание, нужно его иметь.

«Растения и деревья, без сомнения, могут испытывать боль, — говорит Балушка. — Любой живой организм нуждается в этом, чтобы соответствующим образом реагировать на происходящее». Доказательство тому, объясняет он, можно наблюдать на молекулярном уровне.

Растения, как и животные, выделяют вещества, подавляющие боль. Если бы они не испытывали ее, какая в этом была бы необходимость?

Балушка сделал и несколько других открытий. В Южной Америке произрастает лоза, чьи листья приобретают форму листьев растения-хозяина, которое она обвивает. Логично было бы предположить, что в основе такого поведения лежит химическая активность: лоза выявляет душистые вещества дерева и реагирует, видоизменяя свои листья генетически предопределенным способом.

Одному из исследователей пришло в голову поселить лозу на искусственном растении с пластиковыми листьями. В результате она сымитировала форму искусственных листьев так же, как настоящих.

Балушка считает это доказательством того, что лоза способна видеть, ведь в этом случае растение-хозяин не выделяло химических веществ и не посылало электрических сигналов. По мнению Балушки, видеть могут все растения.

О том, что деревья умеют отличать свет от темноты, было известно и прежде. Мы также знали, что буки могут измерять продолжительность дня, используя для этого световые рецепторы, которые дают сигнал к пробуждению. Но это всё же далеко от зрения в значении распознавания форм и цветов.

Здесь Балушка ссылается на исследования кутикулы — слоя ткани на поверхности растений. У большинства из них этот слой полностью прозрачен. Если всё, что делают растения — это улавливают солнечный свет для производства глюкозы, на их поверхности (куда попадает больше всего света) должны размещаться необходимые для фотосинтеза органы — хлоропласты. Известно, что чем дальше от поверхности, тем меньше поглощается света.

И тем не менее кутикула прозрачна. Более того, у некоторых растений она имеет вид линзы, то есть фокусирует свет — подобно тому, как это делает роговица глаза. Если фотосинтез — единственная задача листьев, намного разумнее было бы просто пропускать лучи, а не собирать их. Фокусирование не увеличивает количество света, попадающего на лист.

Листья, играющие роль глаз? Эта идея кажется особенно странной, если учесть, что каждую осень деревья сбрасывают свои «глаза».

Однако шесть месяцев (в климатических условиях Европы) — довольно долгий срок для животного мира. Мухи, например, пользуются глазами около месяца — примерно столько длится их жизнь. А поденки, чьи имаго живут около одного дня, пользуются зрением меньше 24 часов.

Еще один интересный факт, связанный с деревьями: после того как листья сформировались, клетки в них не обновляются в течение всего сезона созревания, то есть довольно долго. Для сравнения, клетки роговицы человеческого глаза полностью заменяются каждые 7 дней.

Читайте также

Казалось бы, такие открытия, как боль и зрение у растений, должны потрясти научное сообщество. Однако реакция была сдержанной. Балушка — чуть ли не единственный, кто серьезно занимается данной темой. А значит, эта отрасль науки может вскоре снова исчезнуть, как это уже один раз произошло во времена Дарвина.

Дарвин предположил, что кончики корней выполняют функции, аналогичные функциям мозга у простых животных. Пропасть между этими двумя царствами могла быть преодолена еще тогда, но исследования приостановились на сто лет. В 1973 году вышла книга Питера Томпкинса и Кристофера Берда «Тайная жизнь растений». Она была основана на невоспроизводимых экспериментах и нанесла отрасли удар, от которого та не оправилась до сих пор.

Есть и еще одна проблема, объясняет Балушка. Все исследования нервной системы, мозга и таких явлений, как боль, изначально проводились на людях. Поэтому необходимые термины уже заняты. Было бы некорректно переносить эти понятия на растения, в которых наблюдаются схожие процессы. Нейробиология оказалась зарезервирована для животных.

Достижение равенства между разными формами жизни требует дальновидности и научной ясности. Дарвиновская идея о «выживании сильнейших» не подразумевает, что все формы жизни воюют друг с другом и сильнейший одерживает верх. Речь идет скорее о способности адаптироваться к определенной среде и успешно размножаться. Это значит, что виды, делающие ставку на объединение, также могут преуспеть.

Пример деревьев, волков и особенно людей показывает, насколько успешными бывают сообщества. Поэтому более корректно говорить о «выживании наиболее приспособленных», а не самых сильных и агрессивных видов.

Более того, ранние виды были не примитивными и недоразвитыми, а хорошо приспособленными к условиям своего времени. Природа изменчива, континенты движутся, климат меняется, поэтому задача эволюции — не улучшение организмов, а обживание в новой конфигурации окружающей среды.

Согласно устаревшему представлению о развитии форм жизни, живые существа постоянно совершенствовались до тех пор, пока наконец не появился человек, стоящий на вершине творения. Лесничие считают себя своего рода посредниками: они убеждены, что деревья, принадлежащие не только к разным, но и к одному виду, соперничают между собой за свет, воду и питательные вещества. Считается даже, что естественные леса не уцелели бы без помощи лесничих.

Тем не менее деревьям более 300 миллионов лет, современным людям — 300 тысяч, а лесничеству — всего 300. Большую часть своей истории деревья прекрасно справлялись без посредников — отчасти из-за того, что вовсе не соперничали друг с другом.

Прискорбно, что последние сто лет мы рассматривали природу как зону боевых действий между разными видами. По мнению философа Эмануэле Коччи, который недавно написал книгу о растениях под названием «Корни мира», природа — это не зона боевых действий. Напротив, в ней царит солидарность.

Источник

Овощи чувствуют боль или нет

«Вопрос: А откуда вы знаете, что овощи не чувствуют боль?

Ответ: Если вы увидите разрезанный кочан капусты, бегущий по улице и кричащий, позвоните мне. Мы с вами впервые увидим овощ с центральной нервной системой»

Я хочу спросить, неумение бежать и кричать — является точным доказательством отсутствия болевых ощущений у растений?

«Вопрос:Но я слышал, что растения кричат, когда их срезают!

Ответ:Звуки, которые улавливает электронное оборудование, когда срезают растения, производят газы. Когда растение срезают, нарушается внутреннее давление в стебле, это заставляет газ внутри растения с шумом двигаться к месту среза»

Нууу. если рассуждать таким образом, то у животных тоже не боль, а всего лишь нервный импульс, вызывающий раздражение в головном мозге. Мы же мыслим не на уровне чистой физики??

» Вопрос: Доказано, что растения чувствуют боль. Растения вам не жалко?

Ответ: растения – отличная от человека и животных форма жизненной организации, не имеющая нервной системы, с которой связаны болевые ощущения.»

Таким образом, если растения-иные, как можно применять к ним понятие «животных»- ЦНС??

Рассуждая так, можно сказать, что «У растений нет зубов, значит они не питаются»

как цветовод вам сообщаю — если с растения удалять цветки,плоды — то самому растению от этого только лучше — ему не нужно тратить силы на развитие плода, завязывание завязи — оно лучше растет, в первый год после посадки агротехника рекомендует для пользы самоего растения не давать ему цвести,а молодые побеги сверху надламывать для лучшего кущения. И растение будет очень радо ,если вы съедите его плоды -оно же ведь для этого и сделало их такими вкусными!

А как жэе тогда больные ветки удалять? Яблоня когда уже старая нужно удалять из середины кроны ветки — тоже ей это очень нравится, так внутрь кроны попадает больше света.

Растения с детектора реагировали же на смерть лягушки — а не кабачка!

Мишка, ветка корни пустить не может:)) но если срезать черенок 10 см и завернуть его в пакетик и достать из холодильника в феврале и посадить в землю, сверху накрыв прозрачным пакетиком и поставить на окошко — то корни может быть даст:)) тренируйтесь лучше на фикусах:)) они кстати тоже от того что от них кусок отрежут переживать не будут — они так размножаются:))

Я хочу спросить, неумение бежать и кричать — является точным доказательством отсутствия болевых ощущений у растений?—

Отвечаю :Мы едим плоды Ьк.И растениям не причиняем боли!

Источник

Что «чувствуют» растения

11 декабря 2018

Что «чувствуют» растения

На вопрос, могут ли растения чувствовать боль, наука долгое время отвечала решительным «нет». Однако в последнее время накопились новые интересные факты, способные расширить наши представления о чувствительности и ответных реакциях растений на различные раздражители.

Автор

Редакторы

В одном из сентябрьских номеров Science вышла статья, в которой рассказывалось об открытии защитной системы растений, имеющей много общего (неожиданно!) с нервной системой животных. Оказалось, что Arabidopsis thaliana может передавать кальциевые сигналы к своим отдаленным органам с весьма большой скоростью, используя рецепторы к глутамату в качестве сенсоров повреждения. В ответ на эти сигналы растение усиливает синтез различных защитных веществ, которые предотвращают его дальнейшее поедание травоядными животными. Наша статья посвящена деталям этого открытия.

Введение

В одном из недавних дайджестов SciNat [1] мы вскользь упомянули о том, что ученые обнаружили у растения Arabidopsis thaliana (русское название — резуховидка Таля) дальнодействующую и относительно высокоскоростную систему кальциевой сигнализации, которая активируется в ответ на механическое повреждение за счет особых растительных глутаматных рецепторов (glutamate-like receptors, GLR) [2], [3]. GLR синтезируются повсеместно у разных групп растений — от мхов до покрытосеменных — и принимают участие во множестве процессов: они могут играть важную роль в размножении, защите от патогенов, росте корней, регуляции степени открытия устьиц и трансдукции светового сигнала [4–7]. Необычность этой находки состоит в том, что глутамат также является распространённым возбуждающим нейротрансмиттером у позвоночных животных [4]. Кроме того, глутаматные рецепторы в большом количестве присутствуют на поверхности иммунокомпетентных клеток млекопитающих, для которых глутамат является важным иммуномодулятором [8]. Несмотря на то что растения и животные далеко отстоят друг от друга в эволюционном смысле, наличие у обеих групп системы межклеточной коммуникации на основе рецепторов к глутамату свидетельствует в пользу универсальности и эволюционной древности такой системы.

Роль глутамата в нервной системе млекопитающих подробно описана в нашей статье: «Очень нервное возбуждение» [9].

Стоит отметить, что участие GLRs в неспецифических защитных реакциях растений уже было ранее показано для Arabidopsis thaliana. Например, в статье 2014 года авторы предложили модель, где глутаматные рецепторы играют роль аминокислотных сенсоров при повреждении [10]. Однако каким именно образом GLRs и последующее повышение уровня внутриклеточного Ca 2+ активируют системную защиту растения, известно не было.

Что чувствуют растения?

Давайте же разберемся, что необычного удалось обнаружить авторам вышеупомянутой статьи в Science. Открытие было сделано случайным образом. Американо-японская группа ученых изучала влияние гравитации на классическое лабораторное растение Arabidopsis thaliana. Это растение является удобным модельным организмом в биологических исследованиях благодаря относительно короткому циклу развития и маленькому размеру (рис. 1). Ученые предположили, что кальциевая сигнализация может играть роль в гравитропизме — направленном росте органов растения относительно вектора гравитации . Для визуализации таких сигналов исследователи использовали специальный флуоресцентный белок-репортер, позволяющий «увидеть» повышение уровня ионов кальция в цитозоле клеток с помощью флуоресцентного микроскопа [11].

Механизмы влияния гравитации на Arabidopsis thaliana подробно описаны в нашей статье: «Растения в космосе: инструкция по применению» [12].

Рисунок 1. Культура Arabidopsis thaliana, выращенная в чашке Петри на среде из агара

В ходе экспериментов растения порой получали механические повреждения и отвечали на них быстрым повышением уровня кальция в цитозоле клеток. Этот эффект заинтересовал исследователей, и они стали умышленно «натравливать» на Arabidopsis гусениц и кромсать его листья ножницами (относитесь с осторожностью к ученому, который проявляет к вам интерес 🙂 ). На повреждения обоих типов растение отвечало «кальциевыми сигналами», которые быстро распространялись от места ранения и достигали отдаленных листьев в течение двух минут, что хорошо видно на ускоренной записи данного эксперимента (видео 1 и 2). Скорость сигнала составляла

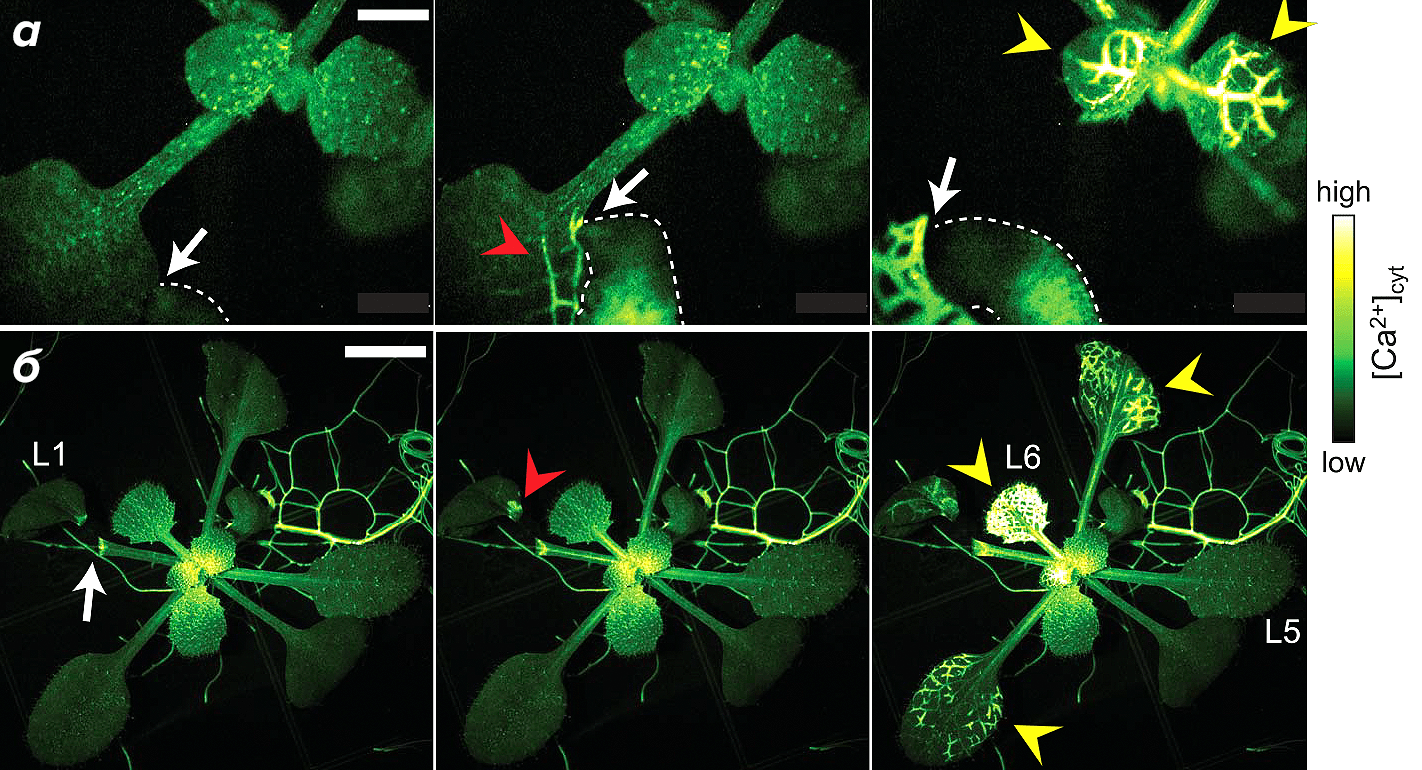

1 мм/с, что гораздо быстрее, чем можно объяснить простой диффузией. Тот факт, что Arabidopsis одинаково реагировал и на поедание гусеницей, и на повреждение ножницами, говорит нам о том, что для активации описанной сигнальной системы не требуются специальные химические вещества, выделяемые травоядными животными при поедании различных частей растения (рис. 2).

Видео 1. В ответ на поедание гусеницами и порезы у Arabidopsis thaliana ученые детектировали «кальциевые сигналы» в месте ранения, которые в течение 1–2 минут распространялись ко всем отдаленным частям побега

Видео 2. Поедание гусеницей стимулирует выработку кальциевых сигналов, распространяющихся преимущественно через проводящую систему Arabidopsis thaliana

Рисунок 2. Механическое повреждение листа Arabidopsis thaliana инициирует дальнодействующее распространение кальциевых сигналов. а — Поедание гусеницей (пунктирная линия — гусеница; белая стрелка — место повреждения) сначала приводило к локальному увеличению внутриклеточного Ca 2+ (красная стрелка), затем сигнал распространялся на отдаленные и преимущественно более молодые листья (желтые стрелки) (видео 2). б — Отрезание листа (L1, белая стрелка, 0 с) вызывало локальное увеличение уровня Ca 2+ (красная стрелка) с последующим распространением сигнала на отдаленные листья (желтые стрелки), например лист 6 (L6).

Также было показано — кальциевый ответ индуцируется исключительно глутаматом, а значит, решающую роль в этом процессе играют глутаматные рецепторы. GLRs относятся к семейству катион-проницаемых неселективных ионных каналов и, как мы упоминали выше, играют важную роль в жизни растения: они могут принимать участие в поглощении питательных веществ, передаче сигналов и транспорте различных соединений [13]. Глутаматные рецепторы растений весьма разнообразны и отличаются широкой лигандной специфичностью. В геноме Arabidopsis thaliana обнаружено 20 генов GLRs, которые можно сгруппировать в три клады. Ранее удалось узнать, что члены третьей клады данного семейства генов кодируют важные компоненты защитной системы растений, поэтому ученые изучали именно их [10]. Авторы показали, что изучаемый тип сигнализации отсутствует у растений с мутациями в двух генах глутаматных рецепторов — glr3.3 и glr3.6. Что интересно, эти рецепторы имеют высокое сходство последовательностей генов и белковых структур с ионотропными глутаматными рецепторами млекопитающих (iGLR), которые играют решающую роль в обучении и формировании памяти [8].

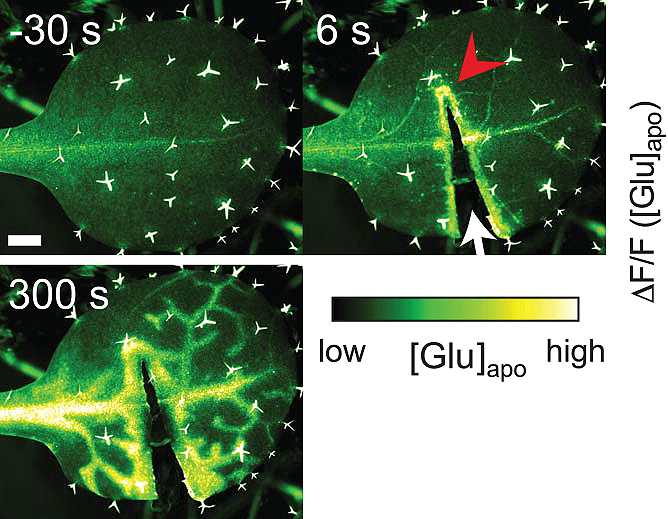

Возникает логичный вопрос: посредством чего в растениях передаются эти дальнодействующие сигналы? Ученые предположили, что действие глутамата сродни гуморальной регуляции и отличается от роли этой аминокислоты в качестве нейротрансмиттера у млекопитающих. Это подтверждается экспериментальными наблюдениями: флуоресцентный репортер, позволяющий «увидеть» повышение уровня кальция, обнаруживается в значительных количествах именно в проводящей системе — в клетках флоэмы, где, кстати, синтезируются различные молекулы раневой сигнализации (рис. 2) [3]. Также ученые использовали флуоресцентный глутамат-репортер и показали, что уровень этой аминокислоты поначалу увеличивается в месте ранения, а со временем распространяется на весь лист (рис. 3).

Рисунок 3. Повреждение приводит к высвобождению глутамата в апопласт [Glu]apo сначала у места ранения (спустя 6 секунд после ранения), а затем и по всему листу (спустя 300 секунд). Активация GLRs, в свою очередь, вызывает изменения уровня Ca 2+ в цитозоле и, как следствие, инициирует системный защитный ответ у всего растения.

Основываясь на полученных результатах, ученые предложили следующую гипотезу активации системной защиты у Arabidopsis thaliana: механические повреждения, которые наносятся травоядными животными, приводят к локальному высвобождению в месте ранения глутамата из цитоплазмы клеток в апопласт. Молекулы этой аминокислоты транспортируются на большие расстояния по апопласту, достигая проводящей системы растений, где они активируют ионные каналы GLR3 в плазматической мембране клеток. В свою очередь, это приводит к увеличению притока ионов кальция в клетки флоэмы и быстрому распространению сигнала к листьям, удаленным от места ранения. Не менее важно то, что активация глутаматных рецепторов третьего типа приводит к увеличению биосинтеза защитных веществ в растении, таких как жасмонаты. Жасмонаты запускают синтез антимикробных и инсектицидных соединений, а также белков, блокирующих пищеварительные ферменты, благодаря чему повышается устойчивость растения к поеданию травоядными животными .

Роль жасмонатов в защите растений подробно описана в нашей статье «Жасмонаты: “слёзы феникса” из растений» [14].

Заключение

Отсутствие нервной системы у растений — широко известный факт. Однако, по-видимому, растения всё же обладают системой, позволяющей им относительно быстро реагировать на внешние угрозы и раздражители путем активации комплексной системы защиты. Примечательно, что сигнальная система растений, необходимая для защиты от травоядных животных, основана на той же «химии», что и нервная система животных. Чтобы понять, достаточна ли скорость распространения кальциевого сигнала для быстрого реагирования растения на внешние раздражители, необходимо продолжать изучение этой системы.

Источник