- Отек головного мозга что чувствует человек

- Отек головного мозга

- Описание заболевания

- Когда развивается отек головного мозга?

- Признаки патологического процесса

- Методы диагностики

- Как бороться с заболеванием?

- Прогноз течения болезни и выздоровления

- Отек мозга после инсульта

- Отек головного мозга. Прогнозирование и симптомы

- Отечность от геморрагического инсульта выражает следующие симптомы:

- Отечность от ишемического инсульта выражает следующие симптомы

- Отек мозга от инсульта и его особенности

- Провокации отека мозга

Отек головного мозга что чувствует человек

Существует определенная взаимосвязь между распространенностью отека и степенью повышения внутричерепного давления, однако это отмечается не всегда. В абсолютном большинстве случаев бывает крайне сложно отдифференцировать клинические признаки, вызванные отеком мозга, от симптомов, обусловленных самим патологическим процессом.

Начинающийся отек мозга можно предположить, если есть уверенность, что первичный очаг не прогрессирует, а у больного появляется и нарастает отрицательная неврологическая динамика в виде появления судорожного статуса, и на фоне этого наблюдается прогрессирующее нарушение сознания вплоть до развития коматозного состояния.

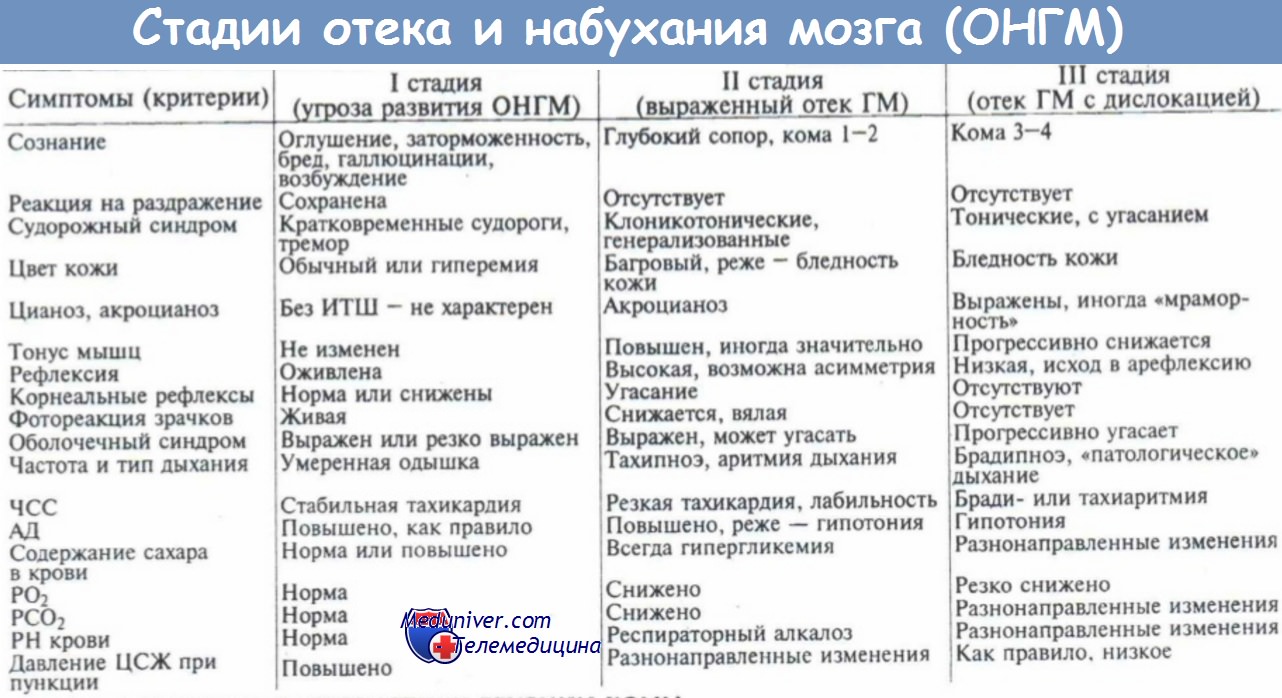

В клинической картине отека мозга можно выделить три группы синдромов (Ш. Ш. Шамансуров и др.):

1. Обшемозговой синдром, симптомы которого характерны для повышения внутричерепного давления (ВЧД).

2. Диффузное рострокаудальное нарастание неврологических симптомов.

3. Дислокация мозговых структур.

1. Общемозговой синдром. Клиническая картина его обычно обусловлена повышением ВЧД и имеет различную клиническую картину в зависимости от скорости его нарастания. Нормальный уровень ВЧД, измеряемый в положении лежа на боку у взрослого человека 10—15 мм рт. ст. (100—150 мм водного столба). Повышение ВЧД обычно сопровождается следующими симптомами: головная боль, тошнота и/или рвота, сонливость, отек дисков зрительных нервов (Д. Р. Штульман, Н. Н. Яхно, 1995). Наиболее прогностически неблагоприятным признаком является сонливость.

При медленном нарастании ВЧД появляются неопределенные, чаще «утренние», головные боли, иногда на их высоте возникает рвота. В большинстве случаев рвота протекает без тошноты. Головная боль после рвоты, как правило, несколько уменьшается. Возможно наличие преходящих головокружений. Наблюдаются медленно нарастающие изменения психики по типу растормаживания: появляется беспокойство, раздражительность, капризность. Сонливость не наблюдается.

Ранним объективным симптомом медленно прогрессирующего ВЧД является полнокровие вен и начальный отек диска зрительного нерва, одновременно или несколько позже появляются рентгенологические признаки внутричерепной гипертензии: остео-пороз турецкого седла, истончение костей свода (А. Н. Коновалов, Б. А. Кодашев, 1995).

При быстром нарастании ВЧД головные боли часто имеют приступообразный, пароксизмальный характер. Боли распирающие, сильные, сопровождаются рвотой, не приносящей облегчения. Появляются менингеальные симптомы, повышаются сухожильные рефлексы, возникает брадикардия, замедление моторных реакций. Характерны глазодвигательные расстройства за счет сжимания III и VI нервов. При дальнейшем прогрессировании внутричерепной ги-пертензии возникают нарушения психики по типу торможения: появляется выраженная сонливость, снижение памяти, замедление мышления, речи; больной неохотно вступает в контакт; на глазном дне определяется резко выраженный застой, кровоизлияния и белые очаги (вторичная атрофия).

Фаза декомпенсации внутричерепной гипертензии завершается симптомами прогрессирующего нарушения сознания (вплоть до комы) и витальными нарушениями, одной из причин которых является дислокация и вклинение мозга (А. Н. Коновалов, Б. А. Кодашев, 1995).

Источник

Отек головного мозга

Описание заболевания

Так как черепная коробка является ограниченным пространством, увеличивающиеся внутренние ткани не имеют возможности бесконечно расширяться. При неконтролируемом отеке следует компрессия участков органа, смещение, сильное сдавливание. К данному итогу приводят множественные заболевания из различных областей мед-практики. Столкнуться с такой аномалией могут как неврологи, так и травмотологи, онкологи, нейрохирурги, неонатологи и токсикологи.

В научной теории существует четыре описанных типа отечности ГМ:

- Вазогенный. Является самым распространенным типом. Природой отека выступает постепенный переход жидкости из сосудистой сети во внутреннее белое вещество. Причиной нарушения жидкостного обмена может быть опухолевое новообразование, очаг отмирания нейронов, ишемическое поражение, хирургические манипуляции.

- Цитотоксический. Развивается в результате потери защитной функции глии – клеток оболочки и соединительных волокон. Основные участки с пораженными клетками образуются в сером веществе мозга. Главными причинами дисфункции глиальных оболочек могут выступать перенесенные инфекции, длительное кислородное голодание, действие токсинов, сильное отравление, инсульт и т.д.

- Осмотический. При указанном варианте отека жидкость образуется в церебральных тканях самостоятельно без нарушения функций волокон нейронных оболочек. Провоцирующим фактором выступает метаболический дисбаланс, нарушенный гемодиализ.

- Интерстициальный. Образуется преимущественно вокруг желудочков мозга в результате чрезмерного проникновения ликворной субстанции сквозь его внешние оболочки.

Когда развивается отек головного мозга?

- Черепно-мозговая травма высокой степени тяжести, перелом основания черепной коробки, внутренние кровоизлияния, неудачное оперативное вмешательство.

- Пораженные инсультом участки.

- Внутренние новообразования доброкачественного и злокачественного характера. Прорастание метастаз, большие кистозные капсулы.

- Вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Энцефалит, менингит, гнойные патологии.

- Последствия сердечной недостаточности, аллергического иммунного отторжения.

- Стремительно развивающиеся острые инфекции.

- Вторичное отравление шлаковыми продуктами в результате диабетического синдрома, печеночной недостаточности.

- Длительный прием гормональных и негормональных токсичных фармпрепаратов.

- Хроническое отравление алкогольной продукцией.

- Тяжелое течение беременности, природовая травма, обвитие плода, затяжной родовой процесс также могут привести к врожденному отеку мозга у ребенка.

- Резкая смена давления при стремительном наборе высоты («горная» болезнь).

Главной причиной возникновения отека служит нарушение микроциркуляции жидкости во внутричерепных структурах. Изначально образуется локализованный очаг на участке первоначального поражения (на месте травмы, ушиба, опухоли и т.д.). При прогрессировании заболевания очаг получает распространение на сопредельные зоны, начинают страдать сосуды. Повышенное кровоснабжение, недостаточный отток жидкостной субстанции приводит к «просачиванию» последней в плотные ткани. Давление внутри черепа повышается, тканевые структуры набухают, клетки и волокна накапливают избыточную жидкость. При сильном давлении компрессируются сосуды, возникает кислородное голодание, нейроны начинают массово отмирать. Сильное сдавление жизненно-важных участков мозга приводит к остановке дыхания, сбоям в сердечно-сосудистой системе, центре терморегуляции. Такие критические осложнения становятся первопричиной летального исхода больного.

Признаки патологического процесса

Если у человека ранее были выявлены церебральные нарушения, отек может не приводить к потере сознания. Больной высказывает жалобы на непроходящую болезненность в голове, тошноту, рвотные приступы, не связанные с приемом пищи или жалобами на ЖКТ. Сопровождающими симптомами выступают двигательные дисфункции, нарушение зрительного восприятия, галлюцинации.

Стопроцентным признаком сильного сдавления ствола мозга является некорректность дыхания. Больной дышит неравномерно, глубоки вздохи сменяются поверхностным набором воздуха в легкие. Частота вдохов также варьируется. Наблюдаются и резкие скачки давления, частота сердцебиения нестабильна. Нередко происходит сильное повышение температуры тела – свыше 40 градусов. Сбить температуру очень сложно. В бессознательном состоянии глазные яблоки начинают расходиться, «плавать».

Методы диагностики

Первоначально проводится традиционный неврологический осмотр. Специалист – медик предполагает развитие отечности внутри черепа по усугублению состояния сознания пациента, присоединению симптомов менингита.

Аппаратными методиками обнаружения патологии выступают компьютерная томография и магнитно-резонансное сканирование. На нашем ресурсе представлен список клиник и диагностических центров, в которых можно пройти данные виды обследования. Записаться на скрининг можно по телефону, указанному в верхней части страницы.

Забор церебральной жидкости на гистологию, как правило, не проводится, так как люмбальная пункция опасна при смещении мозговых структур. Подобное инструментальное проникновение чревато выдавливанием тканей в затылочное отверстие, что приводит больного к смертельному исходу.

Определить первопричину аномального состояния помогают:

- изучение первичного анамнеза;

- лабораторные анализы состава кровяного раствора (биохимия);

- аппаратная визуализация (КТ и МРТ).

Как бороться с заболеванием?

- Выведение излишней жидкости.

- Нормализация метаболизма.

- Выявление, устранение первопричины отека.

- Избавление от сопутствующих симптомов.

Для удаления излишней жидкости назначаются мочегонные препараты, которые первоначально вводятся внутривенным путем. Для нормализации метаболических процессов проводится оксигенотерапия. Восстанавливается местный температурный режим в области головы. Если развитие болезни произошло в результате отравляющего воздействия, назначаются дезинтоксикационные меры. При инфицировании в лечение вводятся антибиотики, противовирусные, противогрибковые средства. При обнаружении кист или опухолей проводится их хирургическое удаление, устранение гематом.

При стабилизации состояния больного проводится симптоматическое лечение, назначаются противорвотные фармпрепараты, анальгетики, антиконвульсанты, спазмолитики. Для экстренного снижения внутричерепного давления может быть принято решение о хирургической трепанации.

Прогноз течения болезни и выздоровления

Если произошло токсическое поражение и развившийся на его фоне отек, при своевременном лечении функциональность органа полностью восстанавливается. То же самое происходит и при проявлении «горной» болезни. Если больного вовремя спускают с высоты, отек проходит самостоятельно. Могут остаться незначительные проявления мозговой дисфункции: головокружения, периодическая боль, рассеянность и т.д.

Несвоевременность или некорректность лечения способны привести к летальному исходу, стойкой остаточной дисфункции деятельности мозга, психическим и неврологическим расстройствам.

Источник

Отек мозга после инсульта

Отек головного мозга. Прогнозирование и симптомы

Независимо от типа инсульта – это очень серьёзные заболевания. Они становятся фундаментом нарушения циркуляции крови. Отек головного мозга – это катастрофические последствия.

Осложнения отечности мозга основные причины летального исхода.

В процессе инсульта отек мозга активно прогрессирует. Пациента спасёт только неотложная помощь и лечение. В момент наступления любого вида инсульта идёт накопление водянистых скоплений и образуется эффект давления мозговых центров. Водянистые скопления множатся в области органических тканей и нервных клеток, образуя некий эффект внутричерепного давления, а после, начинается внутричерепная гипертензия.

Нестабильность деятельности головного органа как последствия отека – это обычное явление. Степень тяжести высокая, а последствия необратимы.

Решающие факторы в вопросе тяжести нарушения работы – это обширность и локализация отека мозга.

Симптомы поражения бывают различной клинической конъектуры. Приступ геморагического инсульта выделяется более тяжкими осложнениями. Отек мозга моментально распространяется и наступает кровоизлияние. В итоге, выход внутренней жидкости клеток сопровождается кровоизлиянием. Состояние здоровья осложняется.

Отечность от геморрагического инсульта выражает следующие симптомы:

- нарушения речевых функций;

- нарушения работы мышц;

- нарушения подвижности конечностей;

- парализация мышц лица;

- временная потеря зрения;

- потеря слуха или сторонние шумы в ушах;

- отечность рук и ног;

- оборок;

- периодические провалы памяти.

Отек мозга – как следствие ишемического инсульта.

Острая ишемия создает нарушения метаболизма нейронов, а промежуточная область клеток переполнена жидкости, поступающей из клеток.

Диагностика ишемического инсульта проводится оперативно. Отек мозга увеличивается постепенно. Плохо в этой ситуации только то, что, растущие симптомы тоже приходят постепенно. Это даёт время для устранения последствия, но, усложняет диагностику инсульта и его осложнений, оказывая необратимое влияние на состояние пациента.

Отечность от ишемического инсульта выражает следующие симптомы

- не снимаемая препаратами головная боль;

- усиленная тошнота;

- нарушения временной ориентации;

- нарушения ориентации в пространстве;

- сильная отдышка;

- частые судороги;

- обморочное состояние;

- нарушения циркуляции крови.

Отек мозга после инсульта страшен своей скрытностью. Последствия выявляются не сразу. Нарушения работы и очаговая гибель нервных тканей ведёт к скорой ремиссии. Если ремиссия не наступает, то стоит опасаться необратимости последствия, которое возникает только с течением времени – уже после пережитого инсульта.

Искажение мимики лица, хроническая головная боль, индивидуальная невозможность выполнения обычных движений, а также, ослабление всех органов восприятия окружающего мира. Патология развития умственной деятельности не всегда и имеет разную степень серьёзности.

Отек мозга от инсульта и его особенности

Отек мозга – это самое страшное внутричерепное осложнение. Первый раз его зафиксировали в XIX веке. Жидкости из сосудов под завязку наполняют центральную нервную систему. Сложность отека в его распознавании. Симптомы полного поражения подтверждают отек мозга. Состояние у пациента уже значительно ухудшается. Если поражены несколько участков мозга диагноз не ставится.

Последствия ишемического инсульта и геморрагического инсульта:

Отек мозга в формате патологических очагов. Декомпрессионные микро-циркулярные нарушения мозговых тканей. Подобные очаги очень скоро расползаются. Затрагивают здоровые части мозга. Далее, следует расширение сосудов и повышение давления. Из-за возникающего внутричерепного давления на сосудистые стенки, которые не могут сдержать жидкую составляющую крови в сосудистом русле. По мере роста внутричерепного давления на сосуды, жидкая составляющая крови постепенно вытекает через стенки, оставляя поражения и заполняя собой вещество главного органа.

Чрезмерное содержание циркулирующей крови в сосудах, вызывает отек «мягкой оболочки». Это отек головного мозга от инсульта. По мере увеличения жидкости и крови – они становятся единой субстанцией с ней, и начинают течь с поверхности оболочки. Немалая часть цереброспинальной жидкости начинает формироваться и в желудочках. Последствия: нарушения целостности, увеличение жидкости вещества.

Отек мозга после инсульта , это необратимое осложнение. При накоплении жидкости в нейронах происходит их набухание. Как оказать оперативную помощь, если есть возможность развития отека мозга?

Усложняет постановку диагноза – это некое состояние защитной реакции нашего организма. Нацеленное на улучшение питания нервных клеток. Поражения вещества мозга, а также, чрезмерное увеличение жидкости и крови. Это продолжается до полной гибели нейронов. Наступает выраженный отек мозга. Чем длительнее постановка диагноза, тем тяжелее бедующий прогноз заболевания.

Причины нарушения микроциркуляции мозговых тканей способствуют появлению паталогических очагов. Быстрое скопление жидкости в мозге, как результат первичного нарушения нервной системы. Тонус сосудов принимается бесконтрольно расширятся и сужается. Начиная с небольшой очаговой области неправильный тонус сосудов активно распространяется, вызывая в них расширение просвета. Сквозь расширившиеся поры сосудов происходит поступление жидкости и крови, которые пропитывают собой мозговую ткань.

В случаях скопления жидкости иных тканей тела человека – это не угроза сохранности жизни. Отек мозга от инсульта не попадает под это правило, так как, заключён в жёсткий костяной каркас черепной коробки. Любые нарушения объёма имеют моментальный эффект давления. Происходит его смещение и прогрессирующий отек мозга.

Отек головного мозга в стволе очень опасен. Отек мозга в обоих полушариях менее страшный– но, это две причины мгновенного летального исхода.

Провокации отека мозга

Любые заболевания и нарушения тонуса сосудов – это возможные причины, вызывающие отек головного мозга. Множественное присутствие патологических очагов усложняет лечение. Наличие жидкости в тканях увеличивает вероятность отека.

Источник