- Нервно-психические расстройства при заболевании печени и желчного пузыря

- Гастроэнтеролог высшей категории доктор медицинских наук Васильев Владимир Александрович

- 7. Если у Вас депрессия, то .

- Печеночная энцефалопатия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы печеночной энцефалопатии

- Патогенез печеночной энцефалопатии

- Классификация и стадии развития печеночной энцефалопатии

- Осложнения печеночной энцефалопатии

- Диагностика печеночной энцефалопатии

- Дифференциальная диагностика

- Лечение печеночной энцефалопатии

- Прогноз. Профилактика

Нервно-психические расстройства при заболевании печени и желчного пузыря

Заболевания печени и желчных путей могут вызывать различные нервно-психические расстройства. Клинические проявления последних определяются формой, тяжестью и длительностью печеночного заболевания при известной роли других факторов — возраста и пола больных, перенесенных ранее инфекций, интоксикаций, травм, характерологических особенностей, и т. п. Еще в конце XIX века было выделено особое психотическое состояние- folie hepatigue, развитие которого связывалось с патологией печени. Работы Н. В. Коновалова (1955, 1960), L. Grandall, A. Weiz (1933), R. Graup (1937) и других ученых способствовали выделению поражений нервной системы при болезнях печени в группу гепатоцеребральных заболеваний, которая включает гепатолентикулярную дегенерацию и гепатоцеребральный синдром. Под названием гепатоцеребральный синдром объединяют различные нервно-психические расстройства от неврастенического состояния до выраженных очаговых поражений мозга, которые развиваются у больных, страдающих экзогенным, первичным, прогрессирующим заболеванием печени и желчных путей. Были значительно расширены представления о патоморфологических изменениях, патогенезе и клинике .всей группы гепатоцеребральных заболеваний- как гепатолентикулярной дегенерации (гепатоцеребральной дистрофии), так и гепатоцеребрального синдрома, показана первичность поражения печени при гепатоцеребральной дегенерации (дистрофии), выделены основные формы заболевания.

Основными заболеваниями печени и желчных путей являются дискинезия желчного пузыря, холецистит, желчнокаменная болезнь, холецистопанкератит, холангит, циррозы печени. Этиологические факторы циррозов печени — болезнь Боткина в отдаленном анамнезе, желчнокаменная болезнь, холецистит и ангиохолит. Дискинезия желчного пузыря предрасполагает к появлению воспалительных процессов — сначала некалькулезного, а в дальнейшем калькулезного холецистита, желчнокаменной болезни и цирроза печени. Поражения нервной системы встречаются приблизительно одинаково у женщин и у мужчин, чаще в возрасте 30-60 лет. На развитие нервно-психического осложнения указывают: головная боль, головокружение, расстройство сна, адинамия, пониженное настроение или наоборот — возбуждение. В статусе таких больных определяются очаговые нарушения: рефлексы орального автоматизма, мышечная гипертония или гипотония, гиперрефлексия, патологические рефлексы, расстройства чувствительности, парезы, гиперкинезы, вегетативные нарушения и т. п. Все эти симптомы встречаются у больных в различных сочетаниях и их можно сгруппировать в несколько основных синдромов: неврастенический, ипохондрический, энцефалопатии (острой и хронической), энцефаломиелопатии, гепатовисцеральный, полирадикулоневрита и плексалгический.

Нервно-психические осложнения нужно рассматривать как следствие неблагоприятного течения заболеваний печени и желчных путей, различных по этиологии и патогенезу, патогистологическим изменениям, симптоматике и течению.

Патогенез поражений нервной системы при патологии печени и желчных путей сложен. Его основу образуют нарушения дезинтоксикационной функции печени и различных видов обмена — белкового, липидного, углеводного, водно-электролитного, витаминного и др. Имеет значение и то, что патология печени отрицательно влияет на функцию других органов, в частности селезенки, поджелудочной железы и почек. Последнее подтверждается частым развитием гепатолиенального или гепаторенального синдромов (увеличение селезенки, олигурия вплоть до анурии, азотемия и т. д.).

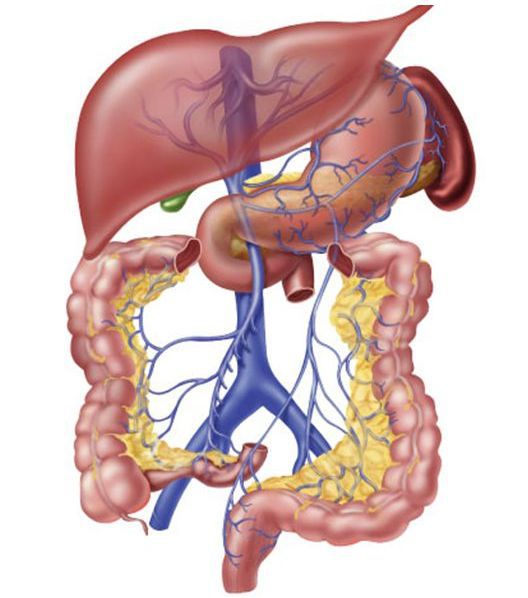

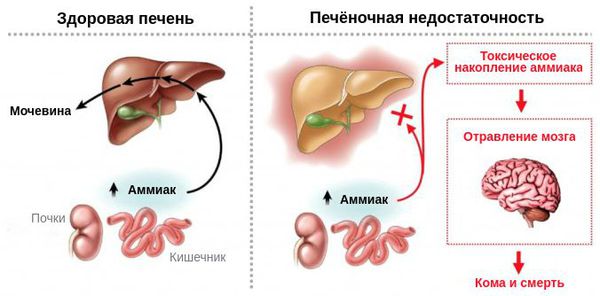

Развитие самого тяжелого синдрома нервно-психических нарушений — портальной энцефалопатии и энцефаломиелопатии зависит от течения цирроза печени. При быстром нарастании затруднений в токе крови из воротной вены через печень опасность появления симптомов энцефалопатии большая, чем в случаях медленного нарастания процесса. В последнем случае нервная система имеет больше возможности адаптироваться к увеличению количества аммиака в крови. Быстрое нарастание затруднений в циркуляции портальной крови через печень влечет за собой ускоренное развитие коллатеральных путей для тока крови из воротной вены в полые вены (через околопупочную вену, вены желудочка, пищевода и т. д.), способствует поступлению в мозг крови, не подвергшейся дезинтоксикации и богатой аммиаком, сдвигу кислотно-щелочного состояния в сторону алкалоза. Аммиак образуется при распаде белковых веществ и обезвреживается в печени. Соединяясь с глутаминовой кислотой, он превращается в безвредное вещество — глутамин — первичный продукт биологической нейтрализации аммиака. Глутаминовая кислота содержится в большом количестве в мозговой ткани, где она не только способствует обезвреживанию аммиака, но играет роль в поддержании в мозге определенной концентрации ионов калия, является добавочным энергетическим источником для нервных клеток. Экспериментальные исследования и клинические наблюдения показывают, что если увеличение аммиака в крови не сопровождается повышением содержания глутаминовой кислоты и глутамина, то это служит неблагоприятным прогностическим признаком и свидетельствует о нарушении способности организма к нейтрализации аммиака.

Чем больше в содержимом кишечника белков, тем больше образуется аммиака. Этим объясняется то обстоятельство, что при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода, когда в кишечнике оказывается значительное количество белков крови, особенно часто развивается синдром острой портальной энцефалопатии. Обоснованность этой теории патогенеза гепатопортальной энцефалопатии подтверждается и экспериментально. У животных в результате наложения портокавального анастомоза или введения в кровь повышенных количеств аммиачных солей или содержащих его препаратов развивается картина печеночно-мозговой недостаточности.

Поражения нервной системы при патологии печени и желчевыводящих путей, не сопровождающейся портальной гипертензией, имеют в основе нарушения обмена и дезинтоксикационной функции печени. В крови изменяется содержание альбуминов, глобулинов и аминокислот, повышается уровень остаточного азота, а при механических и паренхиматозных желтухах — билирубина и желчных кислот. Нарушения образования фибриногена, протромбина и расстройства витаминного обмена, в частности витамина С и К, вызывают изменения коагулирующих свойств крови и развитие геморрагического синдрома. КЩС сдвигается в сторону ацидоза, уменьшается щелочной резерв крови. Расстраивается водно-солевой обмен и течение всех окислительно-восстановительных процессов в нервной системе. При желтухах токсическое действие оказывает накопление в крови билирубина и желчных кислот. Все это влечет за собой постепенное развитие патоморфологических изменений в головном мозге и других отделах нервной системы. В патогенезе некоторых неврологических синдромов — гепатовисцерального, вестибулярных и цефалгических пароксизмов, плексалгического имеет значение патологическая импульсация из больного органа и явления реперкуссии, т. е. нервно-рефлекторные нарушения.

В настоящее время более часто наблюдаются синдромы неврастенический, нетяжелой энцефаломиелопатии, сенсорного полирадикулоневрита, реже — миелопатии, гепатовисцеральный и плексалгический.

Источник

Гастроэнтеролог высшей категории

Гастроэнтеролог высшей категории

доктор медицинских наук

Васильев Владимир Александрович

Консультация, диагностика, лечение хронических заболеваний органов пищеварения: пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки, толстой кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, сочетанной патологии

7. Если у Вас депрессия, то .

Депрессия в гастроэнтерологической практике

Слово «депрессия» все чаще приходится слышать в повседневной жизни. Наблюдается рост хронических заболеваний органов пищеварения. Врачу гастроэнтерологу приходится выявлять замаскированную соматизированную депрессию у больных с хроническими заболеваниями органов пищеварения и наоборот в практической деятельности. О симптомах и причинах депрессии, возможности лечения и профилактики Вы узнаете из диалога пациента и врача гастроэнтеролога.

Что такое депрессия?

Депрессия – это психическое расстройство, когда состояние человека с глубоко подавленным или тоскливым настроением, утратой интересов или способности получать удовольствие, повышенной утомляемостью.

Американская психиатрическая ассоциация выделила критерии депрессии (согласно DSM –IV -1994г):

— подавленное настроение без видимой причины (> 2 недель)

— снижение интересов и способности испытывать удовольствие

— значительное снижение или повышение аппетита и массы тела

— нарушения сна

— психомоторное возбуждение или заторможенность

— повышенная утомляемость, упадок сил

— ощущение собственной бесполезности, идеи виновности

— снижение способности и концентрации внимания, принятию решений

— повторяющиеся мысли о смерти, суицидальные попытки

— продолжительность депрессивного эпизода не менее 2-х недель

С какими депрессиями приходится сталкиваться врачу гастроэнтерологу?

Врачу гастроэнтерологу на практике приходится сталкиваться с:

— первичной депрессией, которая сама может стать причиной заболеваний органов пищеварения и отягощать их течение

— вторичной депрессией, которая может проявляться при некоторых хронических заболеваниях органов пищеварения ( хронические гепатиты , циррозы печени , синдромы раздраженной кишки , хронические панкреатиты с выраженным болевым синдромом и т.д.), а также — психосоциальные (потеря близких людей, социального положения в обществе)

При каких заболеваниях органов пищеварения выявляют признаки депрессии?

С большой долей вероятности можно выявить признаки депрессии у больных со следующими болезнями органов пищеварения:

— хроническая абдоминальная боль (без органических изменений)

— диспепсия функциональная

— билиарные функциональные расстройства

— синдром раздраженной кишки

— хронические вирусные гепатиты В

— хронические вирусные гепатиты С (до 25%)

— хронические вирусные гепатиты С (до 33-37% случаев) на фоне интерферонотерапии (интерфероновая депрессия)

— хронические прогрессирующие криптогенные гепатиты

— неалкогольная жировая болезнь печени

— алкогольная жировая болезнь печени

— циррозы печени

— печеночная энцефалопатия

— хронические панкреатиты с упорным болевым синдромом

С определенной долей вероятности можно выявить признаки депрессии у лиц с:

— ожирением

— нарушением пищевого поведения

— вторичным дефицитом массы тела

С какими заболеваниями или состояниями проводится дифференциальная диагностика у больного гастроэнтерологического профиля при подозрении на депрессию?

Дифференциальная диагностика у больного при подозрении на депрессию проводится с астеническим синдромом, хронической усталостью. Диагностика депрессивных состояний представляет определенные трудности в силу многих причин (невозможность психоневрологического тестирования, временной фактор, поведение больного с признаками депрессии и т.д.). Врачу гастроэнтерологу приходится чаще сталкиваться с соматизированной (при хронических заболеваниях органов пищеварения) депрессией.

Когда следует обращаться к гастроэнтерологу с признаками депрессии?

Если у Вас признаки депрессии, то следует обратиться к гастроэнтерологу, не откладывая свой визит, с целью подтвердить (с последующим лечением) или исключить:

— функциональные заболевания ( д испепсия , синдром раздраженной кишки )

— хронические гепатиты различной этиологии

— циррозы печени

— ожирение

Окончательная диагностика заболеваний органов пищеварения у лиц с депрессивным состоянием может быть завершена после проведенного обследования (согласно протокола), рекомендована терапия.

Какие методы и способы лечения использует врач гастроэнтеролог в лечении пациентов с хроническими заболеваниями органов пищеварения с проявлениями депрессии?

При выявлении депрессивных состояний у больных с хроническими заболеваниями органов пищеварения рассматриваются:

— рациональное питание

— диеты

— прием энтеросорбентов

— медикаментозная терапия с использованием антидепрессантов

— прием некоторых гепатопротекторов с антидепрессивным действием

— витаминотерапия

— витаминов

— не медикаментозная терапия

В ряде случаев у больных хроническими вирусными гепатитами С и В приходится отменять интерфероны при проявлениях интерфероновой депрессии.

Имеет ли место применение профилактических мер против депрессии у больных с хроническими заболеваниями органов пищеварения?

Профилактикой депрессии у больных с хроническими заболеваниями органов пищеварения может служить адекватная терапия основного заболевания с назначением медикаментозной терапии (в том числе некоторых гепатопротекторов) с учетом показаний и противопоказаний, побочных действий, ее коррекция врачом гастроэнтерологом, при необходимости – психотерапевтом, невропатологом, психиатром (с учетом анамнеза, личностных особенностей человека).

Диагностируют также депрессивные расстройства, но это уже диагноз для лечения психиатром.

Источник

Печеночная энцефалопатия — симптомы и лечение

Что такое печеночная энцефалопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Максимовой Елены Владимировны, гастроэнтеролога со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Печёночная энцефалопатия — это потенциально обратимый синдром нарушения нервной системы, развивающийся у пациентов с заболеваниями печени. Сопровождается различными неврологическим и психическими нарушениями: изменениями личности, снижением умственных способностей, депрессией, нарушением памяти, концентрации внимания, ориентации в месте, времени и пространстве. Ухудшает жизнь не только пациенту, но и его родственникам. Может протекать бессимптомно, в тяжёлых случаях приводит к коме и смерти.

Ещё с древних времён учёные отмечали озлобление, раздражительность и склонность к депрессии у пациентов с патологиями печени. В конце XIX века было высказано предположение, что именно интоксикация желчью при заболеваниях печени приводит к поражению нервной системы. Однако вопрос о взаимосвязи нарушений функции печени с заболеваниями нервной системы и различными психозами до сих пор остаётся открытым [18] .

Печёночная энцефалопатия является осложнением острых и хронических заболеваний печени, таких как цирроз , гепатиты (в первую очередь вирусной и токсической этиологии), острая жировая дистрофия печени у беременных, опухоли печени, острый холангит и др. [3] [6] [19] [20] .

Наиболее частыми причинами развития болезни становятся цирроз печени и портосистемное шунтирование печёночной вены. Такой тип шунтирования используется для лечения портальной гипертензии — между печёночной и воротной венами создаётся соустье, которое позволяет предупредить кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.

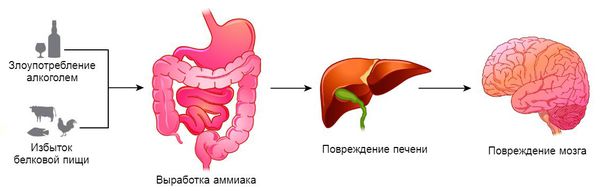

К факторам риска, способствующим развитию и прогрессированию печёночной энцефалопатии, относятся:

- злоупотребление белковой пищей;

- анемия ;

- желудочно-кишечные кровотечения ;

- злоупотребление алкоголем;

- нарушение функции почек;

- запоры;

- метастазы в печени;

- химиотерапия;

- бактериальные, вирусные, грибковые инфекции, в том числе бактериальный перитонит;

- приём транквилизаторов, диуретиков, наркотических и седативных препаратов [4][6][19][20][23] .

Печёночная энцефалопатия наблюдается примерно у 60-70 % пациентов с хроническими заболеваниями печени. Распространённость явной, т. е. клинически выраженной патологии, в общей популяции при постановке диагноза «цирроз» составляет 10-14 % случаев, при декомпенсации цирроза она возрастает до 16-21 %, а у пациентов с портосистемным шунтированием — до 50 % [3] . Однако клинические проявления болезни могут быть минимальными и неочевидными. Этот факт вместе с отсутствием общепринятого стандарта диагностики печёночной энцефалопатии не позволяют точно оценить заболеваемость.

В целом хронические заболевания печени занимают пятое место в мире по смертности среди населения развитых стран. Рост заболеваемости болезнями печени во всём мире учёные считают «второй эпидемией XXI века» (на первом месте — «эпидемия» сердечно-сосудистых заболеваний) [3] .

Симптомы печеночной энцефалопатии

Клиническая симптоматика заболевания очень разнообразна: от минимальных изменений привычного поведения пациента или нарушений сна (дневной сонливости или ночной бессонницы ) до комы. Чаще всего болезнь сопровождается изменениями интеллекта, поведения, сознания и нейромышечными нарушениями.

Степень выраженности симптомов зависит от течения основного заболевания, особенностей рациона и провоцирующих факторов, например употребления алкоголя. Иногда печёночная энцефалопатия развивается спонтанно.

На ранних стадиях у пациентов наблюдаются негрубые нарушения поведения и когнитивные расстройства. Они будут заметны скорее родственникам и близким больного, чем врачу, который осматривает больного. Зачастую эти нарушения принимаются за проявления психических заболеваний или действие алкоголя.

У людей с циррозом печени вне зависимости от того, проявляется он клинически или нет, выявляются начальные признаки печёночной энцефалопатии в виде снижения концентрации внимания, расстройства исполнительных функций и замедления скорости психомоторных процессов.

Более выражены нарушения при алкогольной этиологии цирроза печени, чем при других его причинах. Нередко у пациентов отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость и депрессия , их поведение становится агрессивным. Нарушается работоспособность и активность в повседневной жизни: отмечается выраженная общая слабость, повышается утомляемость, человеку становится трудно выполнять обычную, привычную работу. При прогрессировании заболевания состояние личности пациента изменяется: возникает апатия, раздражительность и несдержанность, наблюдаются нарушения сознания и моторной функции. Как правило, на эти симптомы жалуются родственники — сам больной этого не замечает.

Частым симптомом печёночной энцефалопатии является нарушения режима «сон — бодрствование»: пациенты подолгу спят днём и не могут заснуть ночью. Помимо прочего наблюдается плохая ориентация во времени и пространстве. Зачастую пациенты не могут ответить на вопросы, кто они, где находятся, ведут себя неадекватно, возбуждённо или, наоборот, сонливы, что впоследствии при прогрессировании печёночной энцефалопатии может привести к сопору (глубокому угнетению сознания) и коме.

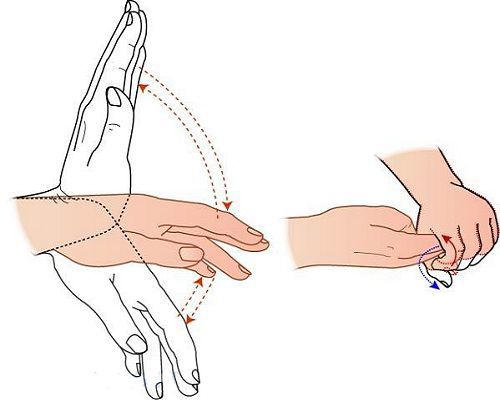

Характерным проявлением явной печёночной энцефалопатии является астериксис — быстрые хаотичные подёргивания во время напряжения мышц. Чаще сопровождается сгибательно-разгибательными движениями кисти в запястье, из-за чего создаётся впечатление, будто кисть хлопает (отсюда другое название этого симптома — «хлопающий тремор»). Но иногда астериксис проявляется в других мышцах, приводя к дрожанию век, губ, языка, подёргиванию лодыжек или ступней.

Таким образом, к симптомам печёночной энцефалопатии относят :

- нарушение сознания с расстройством сна (бессонница, дневная сонливость, периодические ступоры с фиксацией взгляда, заторможенность, вялость, краткость ответов);

- изменение личности (потеря интереса к семье, раздражительность, ребячливость);

- интеллектуальные нарушения (замедленная речь, монотонный голос);

- печёночный запах изо рта;

- астериксис;

- ослабленная мимика, скованные, замедленные движения [10][13][16][17][18] .

Патогенез печеночной энцефалопатии

Печень — уникальный орган. Она выполняет множество важных функций: обезвреживает токсины и аллергены, регулирует обмен всех видов веществ, в том числе гормонов, участвует в расщеплении жиров, кровообращении, пищеварении и пр. [18] . Поэтому нарушение работы печени всегда становится огромным стрессом для организма и влечёт за собой ряд опасных последствий.

Патогенез печёночной энцефалопатии сложен и не до конца изучен. Считается, что в основе развития болезни лежит нарушение основной функции печени — дезинтоксикационной, а также нарушение обмена веществ, в которых участвует печень. К таким веществам в первую очередь относится аммиак, а также белки, жиры, углеводы и витамины [18] .

Существует несколько механизмов развития заболевания. Первые два механизма считаются основными. С одной стороны — это выраженное снижение детоксикации организма вследствие острой или хронической болезни печени. С другой стороны — формирование функциональных или органических аномальных сосудов между системой портального (брюшного) и общего кровообращения, что приводит к проникновению токсических продуктов в головной мозг.

Кроме того, рассматриваются такие механизмы, как:

- недостаток выработки веществ повреждённой тканью печени, необходимых для нормального функционирования головного мозга;

- синтез веществ, обладающих нейротоксическим действием;

- снижение способности печени перерабатывать нейротоксические вещества или их предшественников.

Нарушение нормальной работы печени увеличивает уровень более 20 различных веществ в крови, которые могут нарушать мозговую деятельность. Среди них наиболее важную роль играет аммиак. Поэтому в основе лабораторной диагностики печёночной энцефалопатии лежит оценка его уровня в артериальной крови. По данным исследований, повышение уровня аммиака регистрируют у 90 % пациентов печёночной энцефалопатией, что имеет важное значение в дифференциальной диагностике похожих заболеваний [4] [6] [16] .

Аммиак воздействует на астроциты. Эти клетки поддерживают барьер между кровеносной и центральной нервной системой, который защищает нервную ткань от проникновения токсинов, циркулирующих в крови. При поражении печени в кровь попадает большое количество аммиака, защитный барьер нарушается: астроциты набухают, приводя к отёку головного мозга и развитию симптомов печёночной энцефалопатии.

Классификация и стадии развития печеночной энцефалопатии

В соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации по изучению печени (EASL), печёночная энцефалопатия должна классифицироваться по четырём параметрам:

- этиология (причина) заболевания;

- степень выраженности клинических проявлений;

- характер течения болезни;

- наличие или отсутствие провоцирующих факторов.

В зависимости от основного заболевания печёночная энцефалопатия делится на три типа:

- A (Acute) — при острой печёночной недостаточности;

- B (Bypass) — при портосистемном шунтировании крови в отсутствии заболевания печени;

- С (Cirrhosis) — при циррозе печени, портальной гипертензии и портосистемном шунтировании.

В зависимости от клинических проявлений выделяют манифестную (клинически выраженную) и латентную (неявную) печёночную энцефалопатию. Иначе латентную стадию болезни называют минимальной, или субклинической. Манифестную печёночную энцефалопатию, в свою очередь, подразделяют на четыре степени [4] [6] [16] . Основным критерием при определении степени (стадии) заболевания служит состояние сознания.

В зависимости от течения заболевания выделяют:

- эпизодическую печёночную энцефалопатию;

- рецидивирующую печёночную энцефалопатию — при возникновении приступов болезни с интервалом 6 месяцев или меньше;

- персистирующую печёночную энцефалопатию — при постоянном присутствии симптомов болезни.

В зависимости от наличия провоцирующих факторов печёночная энцефалопатия может быть:

- спонтанной (непровоцируемой);

- индуцированной (провоцируемой), с обязательным указанием фактора, который вызвал заболевание.

Таким образом, каждый случай печёночной энцефалопатии должен быть описан в соответствии со всеми четырьмя критериями, указанными ниже в таблице [4] [6] .

Осложнения печеночной энцефалопатии

Осложнения печёночной энцефалопатии развиваются на последних стадиях болезни. Они заключаются в резком угнетении сознания, вплоть до комы.

При угнетении центральной нервной системы нарушаются все рефлексы. Пациенты не реагируют ни на один раздражитель, кроме болевого. Зрачки не сужаются в ответ на свет.

В коматозном состоянии очень часто развивается выраженный судорожный синдром вследствие гипертонуса мышц. В 90 % случаев после наступления комы пациенты погибают, не приходя в сознание [10] [13] .

Диагностика печеночной энцефалопатии

Диагноз «печёночная энцефалопатия» устанавливается по характерным клиническим проявлениям, результатам лабораторных, инструментальных исследований и данным психометрического тестирования. Дальнейшая тактика лечения и прогноз заболевания будут зависеть от степени (стадии) заболевания.

Диагностика I-IV степеней манифестной (клинически выраженной) печёночной энцефалопатии не составляет труда, так как для каждой стадии характерна определённая симптоматика [10] . Гораздо сложнее распознать заболевание на начальном этапе: клинические симптомы при латентном течении отсутствуют, лабораторные показатели не изменены. Поэтому для выявления минимальной печёночной энцефалопатии чаще всего используют психометрические тесты.

Распознать скрытое течение болезни очень важно по двум причинам:

- во-первых, минимальная печёночная энцефалопатия встречается очень часто (от 50 до 70 % случаев при циррозе печени);

- во-вторых, она может привести к травмоопасной ситуации, особенно во время вождения автомобиля, так как на данной стадии болезни пациент не совсем адекватно реагирует на экстремальные обстоятельства [10][16][17][18] .

Заподозрить печёночную энцефалопатию можно у пациентов при наличии следующих симптомов:

- невнимательность, ухудшение памяти;

- заторможенное мышление;

- уменьшение быстроты реакции;

- снижение работоспособности;

- нарушение зрительного восприятия;

- раздражительность.

Лабораторная диагностика заключается в определении уровня аммиака в артериальной крови: он повышен более чем у 90 % пациентов с явной печёночной энцефалопатией. Однако при латентном течении заболевания концентрация аммиака может быть в норме, поэтому данный показатель не является критерием исключения при постановке диагноза [18] .

Психометрическое тестирование в первую очередь используется для диагностики клинически невыраженной печёночной энцефалопатии. Чувствительность тестов достаточна высока — 70-80 %.

За последние 30 лет было разработано несколько десятков простых, доступных психометрических тестов, которые можно использовать в различных комбинациях. Их подразделяют на две группы:

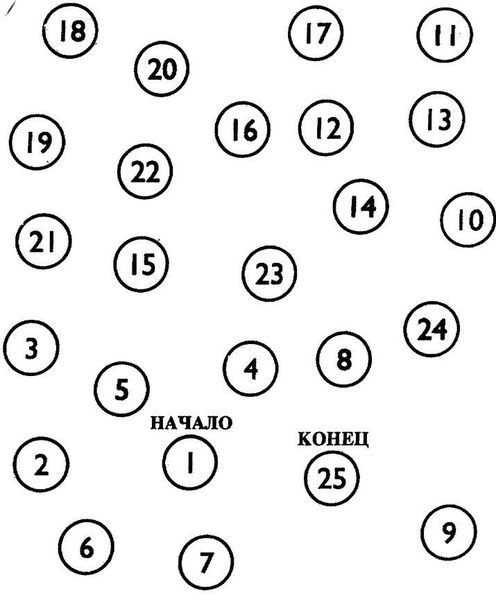

- тесты на быстроту познавательной реакции (например, тест связи чисел — наиболее распространённый и известный в клинической практике);

- тесты на точность тонкой моторики (например, тест копирования линий).

При проведении теста связи чисел пациенту необходимо соединить линией цифры от 1 до 25. Они напечатаны вразнобой на листе бумаги.

Для оценки теста используется время выполнения задания (в секундах), в том числе потраченное на исправление ошибок [18] . Интерпретация результатов приведена в таблице.

Также в диагностике печёночной энцефалопатии используются следующие психометрические тесты:

- тест на распознавание почерка;

- тест чисел и символов;

- тест копирования линий;

- тест на зрительную память;

- тест исключения по алфавиту;

- тест линейного лабиринта;

- тест точек и кружков;

- тест на запоминание пары слов;

- тест на сооружение звезды;

- тест последовательного вычитания;

- тест пересказа текста и др. [16][17][18] .

Инструментальная диагностика проводится методом критической частоты мельканий (КЧМ). В 2002 году он впервые был использован д ля диагностики минимальной печёночной энцефалопатии. Исследование проводится с помощью гепатоанализатора Hepatonorm TM . В этом приборе пациент видит то, что ему кажется постоянным красным свечением, но на самом деле является мельканием высокой частоты [13] [15] .

Во время проведения теста КЧМ частота красного света, который изначально составляет 60 Гц и генерируется как высокочастотный импульс, вызывает у пациента ощущение постоянного света, а затем с течением времени сменяется мельканием. Именно в этот момент пациенту необходимо нажать кнопку на приборе. Гепатоанализатор регистрирует частоту, на которой красный луч «стал мелькать».

Исследование проводится 8-9 раз. Для оценки используется среднее значение КЧМ. На основании результата тестирования устанавливается стадия печёночной энцефалопатии: значения ниже 39 Гц соответствуют минимальной печёночной энцефалопатии, 35,9-32 Гц — I стадии, 31,9-28 Гц — II стадии, ниже 27,9 Гц — III стадии [15] .

Диагностировать печёночную энцефалопатию можно также с помощью ЭЭГ — электроэнцефалографии. Однако на достоверность результатов данного исследования может повлиять приём лекарств или снижение уровня натрия в крови [21] .

При подозрении на внутримозговое кровоизлияние или необходимости дифференциальной диагностики может потребоваться КТ и МРТ головного мозга [21] .

Дифференциальная диагностика

При постановке диагноза «печёночная энцефалопатия» важно исключить другие причины, которые могли вызвать такую же клиническую симптоматику. К подобным причинам можно отнести неврологические, соматические заболевания и различные интоксикации.

Дифференциальную диагностику затрудняет отсутствие отличительных симптомов, которые встречались бы только при печёночной энцефалопатии. Американская ассоциация по изучению болезней печени рекомендует при постановке диагноза учитывать нарушения, которые также изменяют уровень сознания. К ним относятся:

- метаболическая энцефалопатия — связана с нарушением обмена веществ или электролитов, отличается низким уровнем натрия и калия в крови или гипогликемией;

- алкогольная энцефалопатия — сопровождается интоксикацией, синдромом отмены ( абстиненцией ), развивающаяся энцефалопатия Вернике связана с дефицитом витамина B 1 ;

- лекарственная энцефалопатия — вызвана приёмом бензодиазепинов, нейролептиков и опиоидов;

- нейроинфекции — возникают под воздействием бактерий, вирусов, грибков или простейших;

- внутричерепное кровоизлияние , субдуральная гематома , инсульт , опухоль или абсцесс мозга — развиваются на фоне врождённых или приобретённых заболеваний, связанных с нарушением кровообращения [10][13][18] .

Лечение печеночной энцефалопатии

Лечение печёночной энцефалопатии предполагает:

- лечение основного заболевания, т. е. болезни печени;

- диету;

- медикаментозную терапию.

На первом месте стоит устранение провоцирующих факторов (например, остановка развившегося кровотечения, поддержание кислотно-щелочного и электролитного баланса, устранение очагов инфекции и т. д.). У большей части пациентов данная рекомендация даже без назначения медикаментозной терапии может привести к регрессу клинических симптомов [14] .

Диета при печёночной энцефалопатии позволяет нормализовать белковый обмен в организме и не допустить прогрессирования болезни. Белок в рационе пациентов с печёночной энцефалопатией должен быть в первую очередь растительного происхождения в виду их лучшей переносимости. На II-III стадиях болезни следует употреблять не менее 60 г белка в сутки, чтобы не запустить процесс распада и окисление веществ. После исчезновения клинических симптомов заболевания допустимый суточный объём белка можно увеличить до 80-100 г (из расчёта 1-1,5 г/кг).

Калорийность рациона в среднем должна составлять 1800-2500 ккал/сут. Она достигается за счёт жиров (70-140 г) и углеводов (280-325 г). Также рацион пациентов с печёночной энцефалопатией должен быть обогащён витаминами и микроэлементами. При нарушении всасывания витамины необходимо вводить парентерально (путём инъекций) [6] [14] .

Медикаментозная терапия является неотъемлемой частью терапии. Для коррекции проявлений болезни могут использоваться невсасывающиеся дисахариды ( Лактулоза ), L-орнитин-L-аспартат, антибактериальные препараты ( Рифаксимин ), аминокислоты с разветвлёнными цепями и пробиотики [14] [16] [17] [18] .

Лактулоза считается препаратом первой линии в лечении пациентов с манифестными стадиями печёночной энцефалопатии. Об эффективности правильно подобранной дозы будет свидетельствовать появление как минимум двух опорожнений кишечника мягким или неоформленным стулом в течение суток. Дальнейший подбор дозы препарата осуществляется индивидуально: главное — поддержать 2-3-кратное ежедневное опорожнение кишечника.

Ещё одним препаратом, эффективным в отношении печёночной энцефалопатии, является L-орнитин-L-аспартат . Безопасность его применения подтверждена многочисленными рандомизированными исследованиями [1] [7] [8] [11] [12] . Стимулируя выработку мочевины и глутамина, он принимает участие в обезвреживании аммиака в печени.

L-орнитин-L-аспартат может использоваться как перорально (в форме таблеток), так и парентерально (в форме инъекций). Его эффективность повышается при отказе от употребления алкоголя. Пациенты с циррозом печени могут использовать данный препарат в качестве профилактики развития печёночной энцефалопатии, особенно при повторных желудочно-кишечных кровотечениях , а также повышает качество жизни и сна, улучшает концентрацию внимания [22] .

В лечении печёночной энцефалопатии также используют антибиотики . Они воздействуют на микроорганизмы, которые вырабатывают азотистые соединения в пищеварительном тракте. К таким антибиотикам относят рифаксимин-α. Он обладает широким спектром действия и практически не всасывается в кровоток. Эффективность данного препарата подтверждена целым рядом исследований. Количество побочных эффектов при использовании рифаксимина-α аналогично числу осложнений при лечении плацебо, при этом риск развития антибиотикоустойчивости минимальный [2] [5] [9] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз при латентной печёночной энцефалопатии и её лёгких формах в целом благоприятный: благодаря адекватной и своевременной терапии можно добиться полного регресса клинических признаков поражения головного мозга. Однако наличие выраженной печёночной энцефалопатии существенно ухудшает качество жизни пациентов с заболеваниями печени, а прогноз в плане выживания неблагоприятный: если у больных циррозом без клинических проявлений печёночной энцефалопатии 5-летняя выживаемость составляет 55-70 %, то у больных с циррозом и явной печёночной энцефалопатией она снижается до 16-22 % [6] [19] [20] .

Меры профилактики печёночной энцефалопатии :

- диагностика и своевременное назначение эффективной терапии заболеваний, которые явились причиной развития болезни (гепатиты, циррозы, злокачественные новообразования);

- отказ от употребления алкоголя (в первую очередь при алкогольной болезни печени);

- отмена лекарств, которые могут привести к развитию печёночной энцефалопатии (диуретиков и наркотических препаратов).

Источник

Гастроэнтеролог высшей категории

Гастроэнтеролог высшей категории