Как спорт помогает бороться со стрессом

Как спорт помогает бороться со стрессом

Как спорт помогает бороться со стрессом

В современном мире стресс преследует нас повсюду, как дома, так и на работе. И если стресс стал неотъемлемой частью вашей жизни, занятия спортом и физическая активность – отличный рецепт в борьбе с подавленным настроением. Физические упражнения не только укрепляют мышцы и тело, но и влияют на душевное состояние.

Ученые из Каролинского университета в Стокгольме доказали благоприятное воздействие тренировок на организм и узнали каким образом работает этот механизм. Результаты исследования показывают, что тренированные мышцы фильтруют вредные вещества, которые производят химический стресс в мозге, вырабатываются нейромедиаторы, отвечающие за хорошее настроение, а содержание гормона стресса кортизола – снижается. Люди, которые регулярно занимаются спортом чувствуют себя в разы бодрее, как физически, так и эмоционально.

Польза физической активности:

1. Упражнения уменьшают беспокойство. Исследования показали, что в результате выполнения физических упражнений, электрическая активность мышц уменьшается и люди становятся более спокойными.

2. Одна полноценная тренировка расслабляет на 90-120 минут. Организм начнет вырабатывать гормон эндорфин и настроение улучшится.

3. Повышение самооценки. После активной тренировки, мы обычно хвалим себя за проделанную работу и уровень стресса снижается.

4. Упражнения улучшают сон и аппетит. Люди, которые занимаются спортом, чаще остальных предпочитают здоровую пищу. Полноценное питание и режим дня благоприятно влияют на общее состояние и качество сна.

5. Регулярные тренировки помогут обрести здоровый и подтянутый вид.

6. Уровень сахара. Дозированные нагрузки выравнивают уровень сахара в крови и устраняют хроническое мышечное перенапряжение, которое постоянно случается у нервных людей. Это позволяет держать уровень стресса под контролем, и превращает негатив в позитив.

7. Психологические плюсы. В период стресса и уныния люди стремятся замкнуться в себе и отгородиться от окружающего мира, что в последствии может привести к затяжной депрессии и нанести больший вред, чем бытовые неурядицы. Поэтому специалисты советуют заниматься спортом на свежем воздухе или группами в спортзале. В любом случае, вы пробуете для себя что-то новое – и это несомненно плюс. Вы расширяете круг общения, ставите новые цели, находите новые интересы. Появляются новые знания и мотивация, а вместе с тем расширяется кругозор.

Самое важное то, что спорт – должен стать частью вашей жизни и не быть в тягость. Поначалу может быть сложно привыкнуть к новому образу жизни, но постарайтесь найти то, что понравится именно вам и спорт перестанет быть мучением. Не стоит нагружать себя бегом, если вы не любите бегать. Любая другая активность может быть полезной и положительно повлиять на ваше самочувствие. Самым важным является — найти такую программу, которая подходила бы именно вам. Можно гулять с собакой, гулять быстрым шагом, ходить в бассейн, кататься на велосипеде, пойти на фитнес или заняться йогой.

Также полезными могут быть:

1. Лёгкие аэробные нагрузки. Постарайтесь уделять этому минимум 20 минут в день. Можно пробежаться в парке во время обеденного перерыва, подняться по лестнице вместо лифта. Вариаций нагрузок масса и они не требуют затрат на специальное снаряжение.

2. Йога, медитация, пилатес, фитнес и так далее. Йога одновременно задействует множество мышц, которые расслабляются и сокращаются. Недавние исследования показали, что такие нагрузки посылают в мозг сигнал о том, что пора высвобождать определённые нейромедиатор, которые способствуют расслаблению и концентрации.

3. Активный отдых: теннис, бадминтон, баскетбол, футбол и так далее. Подобного рода игры избавляют организм от адреналина.

Как часто нужно заниматься спортом, чтобы быть в хорошем настроении?? Утреннюю гимнастику и йогу можно делать каждый день, или пройтись на работу пешком при возможности.

Если тренировки требуют больших нагрузок (зал, плавание и т.д.) — два-три раза в неделю будет достаточно. Телу нужен отдых, а мышцам нужно определенное время чтобы восстанавливаться. Слишком частые тренировки – ошибка многих новичков.

Постарайтесь заниматься как минимум 20-30 минут три раза в неделю. Начинайте делать упражнения с 20 минут, постепенно увеличивая время. Когда вы привыкните к занятиям спортом, и они превратятся в рутину, вы можете менять время и разнообразить упражнения для большего интереса.

Спорт и профессиональное выгорание

Профессиональное выгорание — это следствие переутомления и стресса на работе.

Под особым риском находятся те, кто работает с людьми. Человек чувствует эмоциональное выгорание и усталость, возможны конфликты с коллегами или клиентами. Исследования показывают, что занятия спортом не только предотвращают риски выгорания, но и помогают справиться с ним. Несколько месяцев регулярной активности могут быть более полезны, чем полгода походов к психологу.

Итак, м ы выяснили, что спорт — это основополагающий элемент физического и психического здоровья . Воспринимая спорт как способ сжечь калории или наказание за поедание вредной пищи, невозможно полюбить его и сделать частью своей жизни. Кроме того, спорт помогает быть более осознанным и развить гармоничную личность. Делайте это в удовольствие, а не для галочки. Ваша жизнь изменится, а спорт станет любимым занятием и неотъемлемой частью повседневной жизни.

Будьте здоровы и сохраняйте душевное спокойствие!

Медицинская сестра отделения ЛФК и спортивной медицины Татьяна Неплюхина

Источник

Научный результат. Педагогика и психология образования

Aннотация

Введение. В отличие от тренировок, на соревнованиях у спортсмена единственная цель – показать все, на что он способен, реализовать достигнутую на тренировках подготовленность к старту, которую характеризует уровень развития необходимых для вида спорта физических и двигательных качеств, а также психических свойств и функций. В то же время, успешность выступления на соревнованиях зависит не только от уровня подготовленности спортсмена, но и от того, в каком состоянии он будет находиться. Известно немало случаев, когда, имея хорошую подготовленность и показывая на тренировках высокие результаты, на соревнованиях спортсмен выступает значительно хуже из-за стресса, перевозбуждения, «мандража» и т. п.

Действительно, чтобы спортсмен смог в полной мере реализовать свои физические, технико-тактические способности, навыки и умения, суметь вскрыть резервные возможности как обязательный элемент соревнования, ему необходимо психологически готовиться к определенным стрессовым факторам спортивной деятельности.

Цель работы заключается в выделении конкретных путей преодоления стресса спортсменами в спортивной соревновательной деятельности в процессе их психологической подготовки.

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. Основатель концепции стресса Г. Селье определил это явление как общую неспецифическую реакцию организма на любые сильно воздействующие на него факторы (стрессоры) [10].

В дальнейшем стресс стали связывать не только с неспецифичностью реакции организма на действие раздражителей различной природы и характера, но и с понятием адаптации к этим раздражителям для поддержания гомеостаза (Ф.И. Фурдуй [13]), для осуществления специфической адаптационной перестройки систем организма (М.Ф. Фролов [12]), для обеспечения специфических гомеостатических реакций и мобилизации защитных способностей организма (И.К. Вайнштейна [2]), для защиты или повреждения организма на разных уровнях его организации посредством единых нервно-гуморальных и внутриклеточных механизмов регуляции (А.Е. Ольшанникова [6]).

В.Р. Dohrenwend рассматривал стресс как состояние организма, в основе которого лежат как адаптивные, так и неадаптивные реакции в ответ на внутренние и внешние стимулы, развивающиеся до некоторого порогового уровня, за которым психологические и физиологические способности и возможности нарушаются [16; 17]. Также как особое состояние человека в период приспособления к новым условиям существования рассматривают стресс К.В. Судакова, связывая это состояние с изменениями, происходящими в психологических механизмах регуляции и действиях субъекта под влиянием трудных ситуаций разного типа. М. Тышкова рассматривает стресс как особое психическое состояние, характерное неспецифическими системными изменениями активности психики человека, выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с возникшими повышенными требованиями новой ситуации.

Как «дискомфортные реакции индивида в особых ситуациях» и «несоответствие между требованиями, предъявляемыми к индивиду, и возможными его реакциями на эти требования» определяет стресс D. Mechanik [18]. Эту точку зрения разделяет Т. Кокс, говоря, что стресс – это феномен осознания, возникающий при сравнении требований к личности и ее способностью справиться с ними.

Стресс выступает как реакция организма, вырабатывающаяся в ходе филогенеза, на действие агентов, действительно или символически сигнализирующих об опасности нарушения его целостности, считает Л. Леви.

Спортивные соревнования являются выраженной стрессовой ситуацией, и в первую очередь это связано с тем, какие в данных соревнованиях задачи поставлены перед спортсменом и какими он располагает в настоящее время возможностями для их реализации. При этом особое значение имеет не просто объективная трудность решаемой задачи, а прежде всего вероятностная оценка спортсменом возможности ее выполнения. Соответственно основной причиной возникновения стресса в соревновательной деятельности является субъективное ощущение несоответствия задач, стоящих перед спортсменом, и его возможностей.

Соответственно стресс, в данном случае, является продуктом сознания спортсмена, его образа мыслей и оценки собственных возможностей, уровня тренированности, обученности и готовности к саморегуляции своего поведения в экстремальных условиях соревнования. Это позволяет считать его психическим стрессом, в отличие от реакций организма непосредственно на нагрузку и сразу после её окончания, которые могут быть обозначены как физиологический стресс.

Таким образом, психический стресс – это состояние чрезмерной психической напряжённости и дезорганизации поведения, развивающееся под воздействием или реальной угрозы, или реально действующих экстремальных стресс-факторов спортивной деятельности.

Психический (соревновательный) стресс, возникающий у спортсменов в связи с участием в спортивных соревнованиях – это сложное психофизиологическое состояние личности, определяемое несколькими системами условий различного иерархического уровня. Особенности и сила действия этого стресса на деятельность спортсмена обусловлены соотношением и взаимоотношением различных его индивидуальных свойств: социально-психологических, личностных, психологических, психо-динамических, физиологических, т. е. всей системой их взаимосвязей [3].

Независимо от того, какие чувства и эмоции вызывает стрессор – усталость, боль, страх, гнев или др. – реакция будет похожей: усиливается деятельность эндокринной системы, гормональная активность резко повышается, происходит выброс стероидных гормонов, что в свою очередь приводит к изменениям во многих функциональных системах: учащается пульс и темп дыхания, повышается артериальное давление и тонус мышц, появляется тремор, ухудшается кинестетическая чувствительность, движения становятся менее координированными и менее экономичными [8]. Кроме того, ухудшается «интеллектуальный» контроль над поведением, затрудняется распределение и переключение внимания, снижается критичность оценки своих действий, возможны неадекватные решения.

К факторам стресса спортивной деятельности относят:

- Спортивную борьбу, носящую соревновательный характер, направленный на завоевание рекорда или победы над соперником;

- Максимальное напряжение всех физических и психических сил спортсмена во время спортивной борьбы, без чего нельзя добиться победы;

- Длительный, систематический, упорный тренировочный процесс, вносящий серьезные коррективы в режим жизни спортсмена.

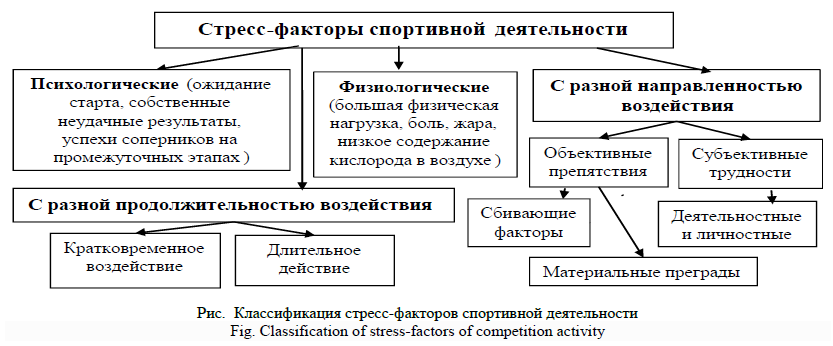

Обобщая выводы многих исследователей, занимающихся изучением проблемы соревновательного стресса, стрессоры спортивной деятельности можно классифицировать по-разному (рис. 1).

К стресс-факторам кратковременного действия относят [1; 14]:

- страх (при выполнении упражнения, в котором раннее была получена травма; при встрече с явным фаворитом; при неблагоприятном прогнозе и т. д.);

- неприятные физические ощущения (боль, усталость и т. д.);

- темп и скорость (необоснованно завышенные ставки на рекордный результат, информационная перегрузка, необходимость предельной силы и быстроты движений и т. д.);

- неудачи (ошибка в технике движения, неудачный старт и т. д.).

Стрессоры с длительным действием:

- риск и опасность, присутствующие при выполнении соревновательных действий (мото и автоспорт, прыжки с трамплина и т. д.);

- длительная нагрузка, порождающая усталость (продолжительное выполнение упражнений на фоне нарастающего физического и психического утомления, монотонность условий и т. д.);

- борьба (соревновательная деятельность, необходимость оперативного изменения стиля деятельности и т. д.);

- изоляция (невозможность контактов во время соревнования, несоответствие командным требованиям т. д.) [1; 14].

Препятствия – объективные условия внешней среды и деятельности, мешающие достижению цели в процессе решения двигательной задачи. К ним могут относиться и материальные преграды (вес штанги, длина дистанции, встречный ветер и т. д.), вызывающие при выполнении упражнений противодействие физических сил, и сбивающие факторы (случайная неудача, чрезмерная стимуляция спортсмена, пристрастное судейство и т. д.), создающие угрозу личности спортсмена в успешном выполнении двигательных действий и своей безопасности.

Трудности – своеобразные внутренние помехи, возникающие на почве относительного несоответствия энергетических и (или) информационных ресурсов спортсмена (собственно физиологических и психологических) требованиям выполнения упражнений. Могут быть деятельностными и личностными.

Деятельностные трудности создаются в состоянии операционной напряженности при преодолении сопротивления физических сил, действующих непосредственно на тело и организм спортсмена, и имеют две основные разновидности: физические, противодействующие выполнению упражнений продолжительно время, с нужной интенсивностью и скоростью (мало силы, не хватает выносливости, надо быстрее) и технические, мешающие правильному согласованию движений во времени и пространстве (не знаю, плохо представляю, не чувствую, не умею).

Личностные трудности возникают в ситуациях преобладания эмоциональной напряженности, борьбы мотивов. Они осложняют движения спортсменов опосредован, через ухудшение его психического состояния, и могут быть угнетающими или возбуждающими. Угнетающие трудности понижают побудительную силу мотивов (устал, страшно, не уверен); возбуждающие – уменьшают эффективность когнитивных процессов (очень волнуюсь, тороплюсь, злюсь) [14].

Известно, что более успешны в состоянии соревновательного стресса спортсмены, имеющие большой опыт и квалификацию. Очевидно, это объясняется тем, что в процессе многочисленных официальных соревнований, отборочных стартов, «прикидок» и т.п. они адаптируются к воздействию определенных стресс-факторов и осваивают приемы саморегуляции, необходимые в стрессогенных ситуациях. Было установлено, что воздействие стрессоров (раздражающих факторов) малой интенсивности повышает адаптацию к тем же стрессорам большой интенсивности. На основе этой закономерности были разработаны методики антистрессовой психологической подготовки: стресс-прививочная терапия Д. Мейхенбаума [7].

С целью преодоления стресса в спортивной практике применяются:

- психологическое сопровождение спортсмена (спортивной команды), т. е деятельность психолога, направленная на совершенствование или актуализацию психических свойств, процессов и состояний для повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки к соревнованиям и выступлениям в них;

- психологическая помощь спортсмену по решению проблем и трудностей, характерных для разных этапов спортивной карьеры: на этапе начальной спортивной специализации – несоответствие реального тренировочного процесса с представлениями юных спортсменов о нем и о выбранном виде спорта; на этапе углубленной тренировки – работа «на результат», связанная с выраженным ростом тренировочных нагрузок; на этапе высших достижений – переход из юношеского спорта во взрослый, спорт становится главным делом жизни; на этапе перехода в профессионалы – самостоятельная забота о поддержании своей спортивной формы; на этапе завершения спортивной карьеры (самый психологически сложный этап) – спортивные результаты долго не растут или начинают снижаться [4];

- консультирование спортсмена, тренера (организация доверительного диалога со спортсменами и тренером, направление анализа стрессовой ситуации, предложение вариантов, показ последствий того или иного выбора, а также помощь спортсмену в поиске «внутренней опоры» для самостоятельного преодоления трудностей, также консультация тренеров по волнующим их проблемам в психологической подготовке спортсменов)

- лекции и занятия, направленные на повышение психологической грамотности и компетентности спортсмена и тренера.

Психологического сопровождение спортсменов по преодолению стресса реализуется в двух направлениях:

- всю работу по оказанию помощи спортсмену делает психолог, согласовывая с тренером цели работы и организационные вопросы (с какими спортсменами работать в первую очередь, время занятий и др.);

- психолого-педагогические воздействия реализует тренер по диагностической информации и рекомендациям психолога.

Многие тренеры эффективно общаются со спортсменами и успешно решают возникающие проблемы. Однако следует учитывать, что возможности тренера по оказанию психологической помощи ограничены, он не может в полном объеме оценить результаты психологической диагностики, провести тренинги улучшения взаимодействия, занятия психотехническими играми и др. Практика работы спортивных психологов показывает, что наиболее эффективным является психологическое сопровождение по преодолению стрессовых состояний, при котором одновременно психолог и сам работает со спортсменами, и дает необходимые рекомендации тренеру.

Психологическое сопровождение спортсменов по преодолению стресса состоит из мероприятий психодиагностики, психопрофилактики и психорегуляции (психокоррекции).

Психодиагностика – это получение информации о психологических особенностях, на основании которой планируются мероприятия профилактики и коррекции.

Психопрофилактика – это создание условий, препятствующих возникновению стрессовых состояний и т. п.

Психорегуляция – психологическое воздействие с целью оптимизации проявлений психических свойств, процессов и состояний. С помощью методов психорегуляции (внушений, убеждений, бесед психотерапевтической направленности, занятий психорегулирующей тренировкой, сеансов релаксации и т. д.) можно изменить мотивацию, повысить стрессоустойчивость, стимулировать проявление смелости, упорства, помочь войти в состояние «боевой готовности», улучшить показатели реакции и скорости восприятия и т. д. [15].

Осуществляя психопрофилактику и психорегуляцию обязательно надо учитывать:

- индивидуальные личностные особенности спортсменов (черты характера, навыки, способности);

- проблемные зоны (недостаточное развитие базовых качеств стрессоустойчивости, негативные установки);

- опыт преодоления стресса в предыдущих соревнованиях;

- цели и задачи, решаемые в конкретных соревнованиях;

- дозирование силы мотива (регулирующая сила мотивов проявляется в их активирующем влиянии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели [11]).

А.Ц. Пуни говорил о том, что каждая спортивная специальность, исходя из своей специфичности и тех условий, в которых протекает соревновательная борьба, имеет особенности, предъявляющие разные требования к психике спортсмена. С учетом этого, все виды спорта можно условно объединить в несколько групп.

К первой группе относятся виды спорта, для которых характерно отсутствие непосредственного соприкосновения между противниками (все виды гимнастики, прыжки в воду, тяжелая атлетика, прыжки и метания в легкой атлетике и т. д.). В качестве основных психологических особенностей соревновательной борьбы в данном случае выделяют состояние публичного одиночества и полное акцентирование сознания на исполнении определенных двигательных действий.

Ко второй группе относятся виды спорта, которые характеризуются непосредственным соприкосновением противников (спортивные единоборства, спортивные игры и т. д.), вследствие чего основной психологической особенностью соревновательной борьбы является реализация заранее составленного, с учетом особенностей каждого противника, тактического плана ведения соревновательной деятельности. Это требует высокоразвитой ориентирующей функции сознания и взаимосвязанных психических процессов и качеств личности (наблюдательности, оперативного мышления, творческого воображения, инициативности, самостоятельности и т. д.).

К третьей группе относятся виды спорта с одновременным вступлением нескольких спортсменов в борьбу, которая ведется на параллельных курсах (бег и ходьба в легкой атлетике, плавание, велосипедный спорт, гребной спорт и т. д.). Победу одерживает тот, кто определенное пространство преодолеет за более короткое время, чем противник.

Соответственно, наряду с общими положениями, касающимися воспитания волевых черт характера, повышения самооценки, развития креативных способностей и взаимосвязи межполушарной координации, применения эффективных способов психической саморегуляции по преодолению стрессов (аутогенной тренировки И.Г. Шульца [5], эмоционально-волевой тренировки А.Т. Филатова [9], активной нервно-мышечной релаксации (восстановления) Э. Джекобса [5], психомышечной тренировки А.В. Алексеева [5]), в каждой из вышеуказанных групп видов спорта должна осуществляться разная по направленности и содержанию психологическая работа. Так для гимнастов важно:

- владеть умением быстро преодолевать неудачи (использовать неудачу как способ разобраться в том, что действительно произошло) и оставаться наедине со своими мыслями, действовать самостоятельно (научиться думать о том, что выполняется в настоящее время;

- не фокусировать свое внимание на болельщиках, соперниках, судьях);

- научится контролировать зрение и слух, т. е. наблюдать только то, что не вызывает раздражения и возбуждения;

- твердо верить в победу (использовать воображение для достижения поставленной цели);

- соревноваться без напряжения (выполнять свои действия автоматически, уверенно) [3].

В командных видах спорта применяют беседы с игроками; внушенный отдых; аутотренинг. Обучают самовнушению, самоубеждению, самоприказам. Целенаправленно работают над формированием спортивной мотивации, уверенности в своих возможностях, в том числе путем «формирования внутренних опор», основанных на создании у спортсмена уверенности в способности к принятию правильного решения и его последовательной реализации. Практикуют такие приемы как «снятие запрета на ошибку» (перед игрой с относительно несильным соперником рекомендуется намеренно рисковать, чтобы подавить его волю к сопротивлению), «деактуализация соперника» (подчеркивается преимущество спортсмена перед соперником в эффективной тактической деятельности), «десенсибилизация» (проводится с участием профессионального психолога – спортсмену предлагается вспомнить случаи, когда его план игры натолкнулся на более эффективный план соперника, какое неблагоприятное состояние при этом возникло, затем этот опыт прорабатывается с помощью специальных психологических приемов)

Работа с представителями всех видов легкой атлетики предполагает:

- получение информации об условиях предстоящего состязания и основных конкурентах;

- получение диагностических данных об уровне тренированности спортсмена, особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе подготовки;

- определение (совместно со спортсменом) цели выступления, составление программы действий на предстоящих соревнованиях с учетом имеющейся информации;

- разработка подробной программы проведения предстоящих состязаний;

- организация преодоления трудностей и неожиданных препятствий в условиях, моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и оперативного мышления;

- создание в процессе подготовки к соревнованиям условий и использование приемов для уменьшения излишней психической напряженности спортсмена;

- стимуляция правильных личных и общественно значимых мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной программой подготовки.

Заключение. Таким образом, применение различных средств, методов и приемов психологической подготовки, основанных на учете индивидуальных психосоматических и личностных особенностей спортсменов, специфики их соревновательной деятельности и преобладающих стресс-факторов внутренней и внешней природы, способствует формированию необходимых свойств личности, отвечающих за успешное преодоление стресса в спортивной соревновательной деятельности. И от того, насколько своевременно и грамотно будет организована психологическая помощь спортсмену, зависят его спортивное долголетие, физическое и психическое благополучие, успешность, удовлетворенность собой и спортивными результатами, уверенность в себе и своих силах в спорте и вне его.

Список литературы

- Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. М.: Перре; СПб.: Речь, 2004.

- Вайнштейн, И.К. Эмоциональные структуры мозга и сердца. М., 1989.

- Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. М.: Феникс, 2001.

- Ильин Е.П. Психология спорта: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2012.

- Курашвили В.А. Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии. М.: Издательство «МедиаЛабПроект», 2008.

- Ольшанникова А.Е. О некоторых физиологических коррелятах эмоциональных состояний // Проблемы дифференциальной психофизиологии: сб. научн. ст. М.: Просвещение, 1969.

- Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсина, А. Ауэрбаха. СПб., 2006.

- Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Волков Д.Н. и др.; под ред. А.Е. Ловягиной. М.: Издательство Юрайт, 2016.

- Рожнова В.Е., Табачникова С.И., Филатова А.Т. Система специализированной психогигиенической, психопрофилактической и психотерапевтической помощи работникам в условиях современного промышленного производства // Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е. Рожнова. М.: Медицина, 1985.

- Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979.

- Федоскина Е.М. Методы психологической реабилитации спортсменов, находящихся в состоянии перенапряжения // Рудиковские чтения: матер. VI Международной научной конференции психологов физической культуры и спорта. М., 2010.

- Фролов М.Ф. Психофизиологический стресс и качество деятельности человека-оператора // Психическая напряженность в трудовой деятельности: сб. научн. ст. М., 1993.

- Фурдуй Ф.И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии стресс-факторов. Кишинев: Изд-во Штиинца, 1986.

- Шагиев Р.М. Структурно-функциональные характеристики стрессоустойчивости в спортивной деятельности: дис. … канд. псих. наук. Ярославль, 2009.

- Гусак В. В. Аутогенне тренування та його вплив на процеси відновлення спортсменів //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Випуск 8. 424 с. С. 122–127.

- Dohrenwend Bruce P. The Social Psychological Nature of stress: A Framework for Causal Inquiry. Journal Abnormal Social Psychology, 1966, vol. 62.

- Dorner P. Self-reflection and problemsolving. In: Human and artificial intelligence. – Berlin, 1978.

- Parsons P. A. Behavior, stress and variability. Behavior Genetics, 1988, vol. 18.

Научный результат. Педагогика и психология образования включен в научную базу РИНЦ (лицензионный договор № XML-262/2019 от 2 апреля 2019г).

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК (по состоянию на 09.08.2018)

Журнал индексируется следующими научными базами и платформами

Научный результат. Научный результат. Педагогика и психология образования (ISSN 2313-8971)

The journal materials and website are licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 International.

Учредитель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). Адрес: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85.

Издатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). Адрес: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85.

Редакция: главный редактор Ерошенкова Елена Ивановна, e-mail: RR_PedPsychologyEdu@bsu.edu.ru, тел.: (4722) 301280.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Остались вопросы?

Можете написать нам:

Источник