Темперамент как свойство личности

Темперамент (с лат. «надлежащее соотношение частей») – это индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения.

Название темпераментов впервые ввел древнегреческий врач Гиппократ, который связывал виды темпераментов с преобладанием в организме человека различных жидкостей: крови (сангвис) – у сангвиника, желтой желчи (холэ) – у холерика, слизи (флегмы) – у флегматика и черной желчи (мелайна холэ) – у меланхолика.

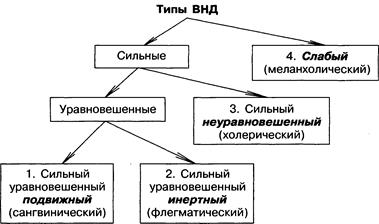

Исследования И. П. Павлова показали, что свойства личности зависят от природной нейрофизиологической организации человека, но не определяются ею (рис. 3.7). В экспериментах И. П. Павлова было доказано, что нервная деятельность пластична, поддается изменениям (табл. 3.3). «Образ поведения человека и животного обусловлен не только прирожденными свойствами нервной системы, но и теми влияниями, которые падали и постоянно падают на организм во время его индивидуального существования, т. е. зависит от постоянного воспитания или обучения в самом широком смысле этих слов. И это потому, что рядом с указанными выше свойствами нервной системы непрерывно выступает и важнейшее свойство – высочайшая пластичность».

Рис. 3.7. Зависимость типа темперамента от особенностей центральной нервной системы и высшей нервной деятельности (И.П. Павлов)

Совокупность свойств нервной деятельности, интегрирующихся в темпераменте, обусловливает ряд следующих психических особенностей индивида.

1. Скорость и интенсивность психических процессов, психическую активность, мышечно-моторную экспрессивность.

2. Преимущественную подчиненность повеления внешним впечатлениям – экстраверсияили преимущественная его подчиненность внутреннему миру человека, его чувствам, представлениям – интроверсия.

3. Пластичность, адаптированность к внешним изменяющимся условиям, подвижность стереотипов, их гибкость либо ригидность.

4. Чувствительность, сензитивность, восприимчивость, эмоциональная возбудимость, сила эмоций, их устойчивость. С эмоциональной устойчивостью связаны уровни тревожности и напряженности.

В отдельных видах темперамента происходит «смешение» рассмотренных качеств в индивидуальных пропорциях.

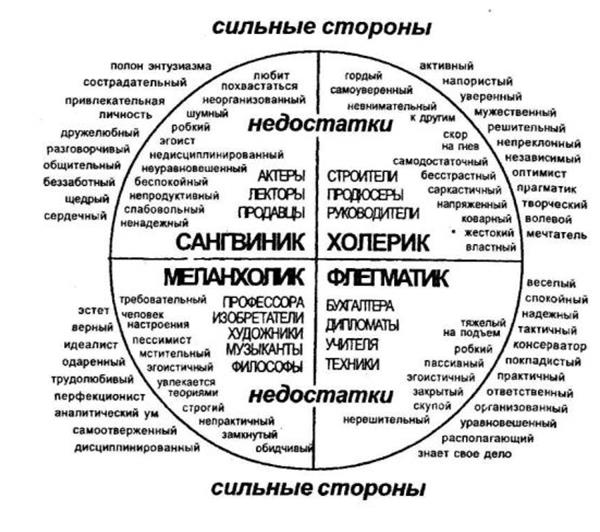

Рассмотренные выше четыре вида темперамента обычно не бывают представлены в чистом виде. Люди, как правило, обладают смешанными темпераментами, но тот или иной вид темперамента преобладает. Теоретически разделяя темпераменты на четыре вида, следует различать индивидуальный тип темперамента и соответствующий ему комплекс особенностей высшей нервной деятельности (рис. 3.8). Так, в пределах слабого типа высшей нервной деятельности различаются несколько разновидностей по уравновешенности и подвижности нервных процессов. Каждый тип темперамента располагает сильными и слабыми свойствами, которые в процессе воспитания формируют положительные или нежелательные черты характера. Зная свои сильные и слабые стороны можно подобрать наиболее подходящую профессию. Рис. 3.8 дает нам об этом представление.

Психические состояния, вызываемые различными жизненными обстоятельствами, в значительной мере зависят от типа темперамента человека. Однако его культура поведения зависит не от темперамента, а от воспитания. В зависимости от того, как человек относится к тем или иным явлениям, жизненным задачам, окружающим людям, он мобилизует соответствующую энергию, становится способным к длительным напряжениям, заставляет себя изменить скорость своих реакций и темп работы. Воспитанный и достаточно волевой холерик способен проявлять сдержанность, переключать внимание на другие объекты, хотя это ему дается с большим трудом, чем, например, флегматику. В то же время под влиянием жизненных условий у холерика может сформироваться инертность, медлительность, безынициативность, а у меланхолика – энергичность и решительность. Жизненный опыт и воспитание человека маскируют проявления его темперамента. Но при необычных сверхсильных воздействиях, в опасных ситуациях ранее сформированные тормозные реакции могут растормозиться. Холерики и меланхолики более расположены к нервно-психическому срыву. Наряду с этим научный подход к пониманию поведения личности несовместим с жестким привязыванием поступков людей к их природным особенностям.

Рис. 3.8. Зависимость выбора профессии от свойств темперамента

От темперамента зависят динамические особенности характера человека – стиль его поведения. Люди достигают одинаковых успехов разными способами, замещая свои «слабые» стороны системой психических компенсаций. В.С. Мерлин и Е.А. Климов разработали понятие индивидуального стиля деятельности, суть которого состоит в понимании, учете и овладении человеком своими психологическими способностями.

Итак, в зависимости от условий жизни и деятельности человека отдельные свойства его темперамента могут усиливаться или ослабляться. Темперамент, несмотря на его природную обусловленность, можно отнести к свойствам личности, так как в нем объединяются природные и социально приобретенные качества человека.

Подходы к выделению типов темперамента

| Автор | Типы темперамента | |||

| Гиппократ — Гален | Сангвиник | Флегматик | Холерик | Меланхолик |

| Э. Кречмер | Циклотимик | Иксотимик | Шизотимик | |

| У. Шелдон | Висцеротоник | Соматототик | Церебротоник | |

| И.П. Павлов | Сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы | Сильный, уравновешенный тип нервной системы | Сильный, неуравновешенный тип нервной системы | Слабый тип нервной системы |

| Юнг — Айзенк | Эмоционально устойчивый экстраверт | Эмоционально устойчивый интроверт | Эмоционально неустойчивый экстраверт | Эмоционально неустойчивый интроверт |

Зарубежные психологи делят темпераментные особенности преимущественно на две группы – экстраверсиюи интроверсию. Эти понятия, введенные швейцарским психологом К.Г. Юнгом, означают преимущественную направленность индивидов на внешний (экстраверт) или внутренний (интроверт) мир (от лат. extra – вне, intro – внутрь и verto – поворот) (табл.). Экстраверты отличаются преимущественной обращенностью к внешнему миру, повышенной социальной адаптированностью, они более конформны и суггестивны (подвержены внушению). Интроверты же наибольшее значение придают явлениям внутреннего мира, они малообщительны, склонны к повышенному самоанализу, испытывают затруднения при вхождении в новую социальную среду, нонконформны и асуггестивны.

Проблемы экстра- и интроверсии занимают центральное место в факторных теориях личности (Р. Кеттелл, Г. Айзенк и др.). Г. Айзенк установил, что интроверты имеют более высокий уровень активности коры мозга. Экстраверты компенсируют недостаточность этой активации дополнительными движениями, повышением внимания к внешним сигналам, внося разнообразие в любую монотонную ситуацию. Интроверты и экстраверты имеют различный стиль интеллектуальной деятельности (табл.).

Итак, темперамент человекаобусловливает динамику его поведения, своеобразие протекания его психических процессов. Темперамент определяет способ видения, переживания человеком событий и их речевой ретрансляции.

Анализируя поведение человека, нельзя не считаться с «биологическим фоном» человеческого поведения, воздействующим на степень интенсивности отдельных свойств личности.

Долгое время темперамент человека трактовался как прямое следствие его типа высшей нервной деятельности. В последнее время эта концепция пересмотрена в свете учения П.К. Анохина о функциональных системах, а также других теоретических позиций отечественных и зарубежных исследователей (В.Д. Небылицын, В.М. Русалов, Г. Айзенк, Дж. Раш).

Итак, темпераментные особенности человека выступают как психофизиологические возможности его поведения.Например, подвижность нервных процессов обусловливает динамические качества интеллекта, гибкость ассоциативных процессов; возбудимость – легкость возникновения и интенсивность ощущений, устойчивость внимания, силу запечатления образов памяти.

Рис. 3.9. Реакция представителей разных темпераментов на смятую шляпу (по Х. Бидструпу)

Тип темперамента не может быть «хорошим» и «плохим». Б.М. Теплов писал, что при любом темпераменте возникает опасность развития нежелательных черт личности. Темперамент придает своеобразие поведению человека, но ни в кой мере не определяет ни мотивов, ни поступков, ни убеждений, ни моральных устоев личности. Темперамент не является ценностным критерием личности, он не определяет потребностей, интересов, взглядов личности. В одном и том же виде деятельности люди с различными темпераментами могут достичь выдающихся успехов за счет своих компенсаторных возможностей.

Среди великих людей встречаются яркие типы всех четырех типов темпераментов: И.А. Крылов и М.И. Кутузов – флегматики, А.С. Пушкин и А.В. Суворов – холерики, М.Ю. Лермонтов и А.И. Герцен – сангвиники, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь и П.П. Чайковский – меланхолики.

В зарубежной психологии и криминологии были и имеются попытки связать поведение человека с его телесной организацией. Так, Ч. Ломброзо пытался связать преступность с особенностями строения черепа, лица и тела человека. Немецкий психиатр Э. Кречмер также пытался установить связь между психологией личности и конституцией тела человека. Способности человека и его характер он связывал с полнотой тела, развитием мыши и т.д. (табл. 3.4)

Типы личности, выделяемые на основе взаимосвязи между телосложением (уровнем и характером обменных процессов) и характером человека (классификация Кречмера) представлены в табл. 3.4.

Конституциональная теория Э. Кречмера

Пикники Пикники | Это люди, отличающиеся: высокой степенью межличностной контактности и адаптируемости к социальной среде; стремлением строить определенным образом отношения с окружающими, что позволяет им, не входя в серьезные конфликты с последними, отстаивать свои интересы и пристрастия. Они, как правило, не преследуют цели завоевать повышенный авторитет, но в то же время достаточно легко защищают собственные позиции, «не теряя своего лица» и не испытывая сильных переживаний |

Астеники Астеники | Это обычно малообщительные, сдержанные в сотрудничестве с другими людьми личности, осторожные в активных взаимоотношениях в группе, очень чувствительные к изменению своего статуса или социального положения, страдающие клаустрофобией. Они, как правило, незаметно для окружающих стремятся завоевать себе общественное признание и никогда никому не позволяют его принижать, болезненно реагируют на любые попытки такого рода |

Атлетики. Атлетики. | Это очень общительные и социально активные люди, которые стремятся быть в центре внимания и завоевать доминирующие позиции среди сослуживцев, часто отличаются кипучей экспрессивностью. У них может проявляться стремление как к положительным, так и к отрицательным социальным достижениям, которое нередко воспринимается в штыки другими людьми, поскольку не всем и не всегда нравится их импульсивная и превалирующая над чужими интересами неконтролируемая активность |

Таким образом, свойства темперамента зависят от природной нейрофизиологической организации человека, они придают своеобразие поведению человека. Свойства темперамента лежат в основе формирования черт характера.

Источник

Особенности темперамента как свойства личности

Изучение такой сложной и многомерной системы как личность целесообразно начинать с ее психофизиологической основы, которая является базой для формирования более поздних социально обусловленных структур. В качестве такой основы выступает темперамент.

Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей, соразмерность) – это интегральное психическое свойство личности, определяемое индивидуальным темпом, ритмом, интенсивностью и скоростью протекания психических процессов и поведения человека. Говоря о темпераменте, мы подразумеваем:

· динамические, а не содержательные аспекты психической деятельности;

· те индивидуальные особенности, которые в наибольшей мере зависят от врожденных (природных) свойств нервной системы психики.

Иными словами, темперамент – биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное существо. Свойства личности, обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными.

Прежде, чем перейти к рассмотрению различных свойств и особенностей темперамента, необходимо отметить, что, во-первых, нет лучших или худших темпераментов – каждый из них имеет свои положительные стороны. Во-вторых, «чистые» темпераменты в природе встречаются довольно редко. Чаще всего у человека сочетаются черты разных типов, хотя преобладают свойства какого-то одного. Поэтому главные усилия должны быть направлены не на исправление (что не возможно вследствие врожденности темперамента), а на разумное использование в конкретной деятельности его достоинств и нивелирование отрицательных граней.

Несмотря на то, что предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать проблему темперамента, вопрос о сущности его остается до конца не проясненным, и по этому поводу можно высказывать лишь предварительные соображения.

С максимальной уверенностью можно констатировать лишь энергетический аспект функции темперамента, признать, что его свойства, особенно, такие как эмоциональность и активность, представляют наиболее «энергоемкие» характеристики психики.

Структура темперамента

В структуре темперамента принято выделять три основных компонента:

· активность – пассивность, которая проявляется во всех сферах жизни индивида (на работе, в школе, дома, во время отдыха) и может колебаться от вялости, инертности, пассивной невключенности в деятельность до стремительности осуществления действий, их высокой энергичности и продуктивности;

· эмоциональность — безэмоциональность: частота и сила эмоциональных реакций в ответ на ситуации-стимулы. Определяет особенности возникновения, протекания и угасания эмоций, их знак (отрицательные или положительные эмоции) и модальность (страх, гнев, радость и т.д.);

· особенности двигательной или моторной сферы, специфические характеристики мышечной и речевой моторики (быстрая или медленная речь, походка, движения и т.д.).

Свойства темперамента

Свойства темперамента – это наиболее устойчивые, врожденные особенности психики, определяющие динамику психической деятельности в различных ее сферах.

Принято выделять следующие основные свойства темперамента.

· Сензитивностьиличувствительность. О ней судят по тому, какая наименьшая сила внешнего воздействия необходима для того, чтобы у человека возникла та или иная психическая реакция, с какой скоростью эта реакция возникает. Иными словами, какой должна быть сила воздействия, чтобы человек отреагировал;

· Реактивность. Это свойство проявляется в том, с какой силой и энергией человек реагирует на то или иное воздействие. Люди различаются по степени выраженности реакций на одинаковые внешние или внутренние стимулы. О некоторых можно сказать: «вспыльчивый», «заводится с полоборота», а о других: «не поймешь, обрадовался или огорчился…»;

· Активность. Об этом свойстве судят по тому, с какой энергией человек сам воздействует на окружающий мир, как он преодолевает препятствия на пути к поставленной цели (настойчиво, сосредоточенно, целенаправленно или вяло, неэнергично, рассеянно);

· Пластичность / ригидность. Противоположные свойства, которые проявляются в том, насколько легко и быстро человек приспосабливается к меняющимся условиям и внешним воздействиям или, наоборот, инертно, с трудом меняя свои привычки и суждения;

· Темп реакций. Характеристика скорости реагирования на внешние воздействия и протекания различных психических процессов (скорость запоминания, движения, выполнения мыслительных операций, темп речи, динамика жестов и т.д.);

· Эмоциональная возбудимость. О ней судят по тому, какой силы необходимо воздействие для возникновения эмоциональной реакции, и с какой скоростью эта реакция возникнет;

· Интроверсия / экстраверсия. Противоположная пара свойств, определяющих, чем обусловлены реакции и поведение человека: собственными представлениями, образами, мыслями, связанными с прошлым и возможным будущим (интроверт), либо актуальными впечатлениями внешнего мира (экстраверт).

Названные свойства темперамента отличаются от других сфер личности (способностей или мотивационной сферы) по ряду признаков:

· динамичность– характеризуют психику в динамике, подвижности, стремительности реагирования;

· устойчивость— индивидуальные значения этих свойств сохраняются длительное время, в течение жизни практически не меняясь;

· онтогенетическая «первичность»— свойства темперамента выявляются уже в раннем детстве, являясь наиболее ранними и исходными характеристиками психики;

· статистическая частота их проявления— особенностями темперамента считаются только те, которые в обычных условиях жизни проявляются чаще всего и наиболее типичны для данного человека;

· признак максимальности— свойства темперамента особенно точно можно определить в условиях, максимально трудных для их проявления;

· обусловленность генотипическими свойствами нервной системы– все перечисленные характеристики непосредственно зависят от врожденных особенностей нервной деятельности.

Классификация темпераментов

Выделяют три основных системы объяснений темперамента, на которых основаны наиболее распространенные его классификации. Это:

1. Гуморальная теория, акцентировавшая связь темперамента с жидкими средами организма.

2. Конституциональная или морфологическая теория, исходившая из представлений о физической конституции человека (строении его тела) как главной биологической предпосылки его темперамента.

3. Нейрофизиологическая теория, соотносившая типы темперамента с устойчивыми типами нервной системы.

Со времен великих врачей античности Гиппократа и Галена, в зависимости от силы и скорости протекания эмоционально-волевых процессов, определяющихся соответствующим темпераментом, выделяют четыре основных типа темперамента: сангвинический, холерический, флегматический, меланхолический. Эти обозначения стали общепризнанными и сохранились до наших дней. Однако со временем изменился характер научных интерпретаций этих явлений.

На протяжении всей истории изучения проблемы темперамента, которая насчитывает 25 веков, оставалось неизменным только одно исходное положение: темперамент составляет биологический фундамент человеческой психики и неразрывно связан с антомо-физиологическими особенностями его организма.

Древнейшее учение о темпераменте принадлежит древнегреческому врачу Гиппократу (V в до н.э.). Он считал, что темперамент человека определяется тем, какая из четырех жидкостей (гуморов), входящих в состав человеческого тела, преобладает в организме конкретного индивида. Каждый тип темперамента Гиппократ рассматривал как душевное выражение одного из 4 основных гуморов тела: крови (лат. sanguis), желчи (chole), слизи (греч. рhlegma), черной желчи (греч. melas+chole). Ученый придерживался сугубо физиологического понимания природы темперамента и не соотносил это явление с личностью как психическим целым: он считал вполне допустимым говорить даже о темпераменте отдельных органов. Подробное описание темпераментов принадлежат римскому врачу Клавдию Галену (II в. до н.э.).

Идеи Гиппократа и Галена со временем утратили свое значение, но данные ими характеристики различных темпераментов прочно укоренились в обыденном сознании. Когда преобладающим элементом в организме (по Гиппократу) выступает кровь, перед нами сангвиник – человек настроения, подвижный, быстро возбудимый, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности, непостоянный. Основное стремление сангвиника – стремление к наслаждению. Он увлекается всем, что ему приятно. Доверчивый и легковерный, он любит строить проекты, но скоро их бросает. Преобладание желчи характеризует холерика – субъекта быстрого, порывистого, способного отдаваться делу с исключительной страстностью, но неуравновешенного, склонного к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения. Флегматик– медлительный, невозмутимый человек с устойчивыми стремлениями и относительно постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний, что объясняется избытком в его организме флегмы – слизи. Меланхолик признается впечатлительным, легкоранимым, склонным глубоко переживать даже незначительные неудачи, но внешне вяло реагирующим на окружение, ипохондриком или идеалистом в делах. Причина перечисленных свойств – черная желчь, присутствующая в организме в чрезмерном количестве.

Гален объяснял все перечисленные особенности соотношениями артериальной и венозной крови. Много столетий спустя, аналогичной теории темпераментов придерживался И.Кант, которому принадлежат первые подробные и психологически точные «портреты» основных темпераментов. Вместе с тем, Кант осуществил, быть может, первую группировку известных темпераментов по сугубо психологическому основанию. Он различал темпераменты чувств (сангвиник – человек веселого нрава, меланхолик – человек мрачного нрава) и темпераменты деятельности (холерик – вспыльчивый, активный, легкий на подъем человек, флегматик – хладнокровный и сдержанный, пассивный и неторопливый). Отечественный психолог П.Ф.Лесгафт рассматривал традиционные типы темпераментов как проявления специфических особенностей системы кровообращения и скорости обмена веществ.

Все эти теории, выводящие темперамент из отдельных «гуморов» (жидких сред организма) или их сочетаний в различных пропорциях, принято называть гуморальными (от лат. humor жидкость).

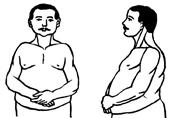

Наряду с перечисленными подходами с древнейших времен формировались представления о тесной взаимосвязи темперамента с характерными особенностями физического облика человека: отличительные черты личности сопоставлялись с пропорциями тела, формой и размерами отдельных органов и прочими морфологическими признаками. В результате сложились конституционные или морфологические теории темперамента. Наибольшее распространение получила типология, представленная в труде немецкого психиатра Эрнста Кречмера «Строение тела и характер». Согласно его концепции, между конституцией человека и свойствами его темперамента существует прямая связь. Кречмер выделил четыре основных типа телосложения:

1. Астеник или лептосоматик — отличается хрупким телосложением, высоким ростом, узкими плечами, плоской грудной клеткой, длинными и тонкими конечностями, вытянутым лицом;

2. Пикник– человек с выраженной жировой тканью, полный, малого и среднего роста, выпуклой грудной клеткой, выступающим животом, круглой формой черепа и короткой шеей;

3. Атлетик– характеризуется развитой мускулатурой и крепким телосложением; обычно имеет высокий или выше среднего рост, широкие плечи и узкие бедра;

4. Диспластик– человек с непропорциональным строением тела, плохо сформированный с различными деформациями.

С названными типами телосложения Кречмер соотносит три типа темперамента: шизотимик, иксотимик и циклотимик.

Шизотимик, имеющий астеническое телосложение, характеризуется замкнутостью, склонен к колебаниям эмоций, мнителен, упрям, ригиден (негибок) в установках и взглядах, часто испытывает трудности в адаптации к социальному окружению. Обладающий атлетическим телосложением иксотимик – это спокойный, маловпечатлительный человек, со сдержанной мимикой, невыразительными жестами, невысокой гибкостью мышления, часто мелочный и педантичный. Циклотимик, наделенный пикническим телосложением, характеризуется циклическими колебаниями эмоций от радости до подавленного настроения, при этом легко контактирует с людьми, откровенен, добродушен, реалистичен во взглядах.

Теория Кречмера получила наибольшее распространение в Европе, тогда как в США приобрела популярность концепция Уильяма Шелдона, в основе которой также обнаруживается соотнесение выделенных типов темперамента с основными типами телосложения. Шелдон выделил три типа конституции: 1) эндоморфный; 2) мезоморфный; 3) эктоморфный. Индивиды с эндоморфным телосложением отличаются неразвитой мускулатурой и избытком жировой ткани. Мезоморфному типу присуще крепкое и стройное (атлетическое) телосложение, высокая физическая выносливость, сильная и развитая мускулатура. Эктоморфный тип характеризуется хрупким строением тела, узкой и плоской грудной клеткой, тонкими удлиненными конечностями. Соответствующие типы темперамента получили названия: висцеротоник, соматотоник и церебротоник.

Висцеротоник – человек с замедленными реакциями, расслабленный в осанке и движениях, стремящийся к комфорту, эмоционально уравновешенный, терпимый и приветливый со всеми. Соматотоник — энергичен, склонен к физической активности и риску, решителен, нередко агрессивен, недостаточно чувствителен к переживаниям других людей, вынослив, груб, стремится к доминированию. Церебротоник — скован и заторможен в движениях, характеризуется склонностью к уединению, замкнутостью, повышенной скоростью реакций, чрезмерной чувствительностью к боли.

Нейрофизиологические теории восходят к трудам И.П.Павлова. Он обратил внимание на зависимость темпераментов от типа нервной системы. Изучая три основных параметра процессов возбуждения и торможения нервной системы

(их силу – слабость, уравновешенность — неуравновешенность, подвижность – инертность), Павлов установил, что из большого числа возможных их сочетаний в природе имеются четыре основных типа высшей нервной деятельности:

· сильный – уравновешенный – подвижный;

· сильный – уравновешенный – инертный;

Этим четырем типам и соответствуют известные со времен Галена типы темперамента: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик (рис. 2).

|

Исследования Б.М.Теплова и В.Д.Нибылицина показали, что структура основных свойств нервной системы значительно сложнее, а число комбинаций гораздо больше, чем выделенное Павловым. Указанные четыре типа темперамента следует рассматривать как предельно обобщенные.

Теплов и Небылицин выделили и описали два дополнительных свойства нервной системы, определяющих тип темперамента: лабильность(скорость возникновения и прекращения нервных процессов) и динамичность (легкость и быстрота образования положительных и тормозных условных рефлексов).

Тип темперамента связан с врожденными анатомо-физиологическими особенностями высшей нервной деятельности, вследствие чего относительно устойчив. Вместе с тем возможны определенные прижизненные изменения показателей темперамента, связанные с условиями воспитания, с перенесенными в раннем возрасте заболеваниями, особенностями питания, гигиеническими и общими условиями жизни, возрастными и гормональными изменениями.

Темперамент не характеризует содержательную сторону личности, ее направленность, ценностные ориентации, мировоззрение. Но его свойства могут и благоприятствовать, и противодействовать формированиюопределенных личностных черт.

Контрольные вопросы к теме №19

1. Охарактеризуйте темперамент как свойство личности.

2. В чем суть учения о темпераменте Гиппократа?

3. Назовите основные свойства темперамента.

4. Типы темперамента и их характеристика.

5. Соотношение деятельности и темперамента.

ТЕМА 20. ХАРАКТЕР

Лекция 20. Характер

Основные понятия:

характер; черта характера; акцентуация; акцентуация циклоидная; акцентуация гипертимная; акцентуация лабильная; акцентуация астеническая; акцентуация сенситивная; акцентуация психастеническая; акцентуация шизоидная; акцентуация эпилептоидная; акцентуация истероидная или демонстративная; акцентуация дистимная; акцентуация неустойчивая; акцентуация конформная; темперамент.

Понятие характера

В повседневной жизни, стремясь подчеркнуть своеобразие человека, мы говорим не только о его темпераменте, но и об уникальном складе характера. Понятие «характер» используется весьма широко, для обозначения специфического не только в человеке, но и в каком-либо явлении или процессе. В психологии оно конкретизируется: под «характером» подразумевается определенная психическая подструктура или психическое свойство личности.

Характер (от греч. character – черта, признак, примета, особенность) – это стрежневое психическое свойство человека, накладывающее отпечаток на все его действия и поступки, свойство, от которого, прежде всего, зависит деятельность человека в различных жизненных ситуациях, его привычные способы реагирования, специфические особенности отношений с окружающим миром.

Под характером следует понимать не любые индивидуально-психологические особенности человека, а только совокупность наиболее выраженных и относительно устойчивых черт личности, типичных для данного человека. По мнению Б.Г.Ананьева, характер «выражает основную жизненную направленность и проявляется в своеобразном для данной личности образе действий».

Характер представляет собой единство особенного и типичного. С одной стороны, в каждом конкретном случае налицо неповторимость индивидуального опыта человека, его жизненного пути, психологической судьбы, и все это запечатлено в человеческом характере. С другой стороны, имеют место типичные обстоятельства жизни, общие для многих, в которых проявляется конкретный человеческий характер, что позволяет говорить об общественных предпосылках его формирования.

В становлении характера человека ведущую роль играют формы его социальных (межличностных) взаимоотношений. Характер является результатом взаимодействия наследственных задатков и качеств, вырабатываемых в процессе развития личности, ее социализации, обучения и воспитания.

Характер может маскироваться посредством освоенных человеком способов социально ожидаемого или ролевого поведения. Однако в экстремальных или эмоционально напряженных ситуациях его наиболее существенные черты проявляются даже вопреки обстоятельствам.

Под чертой характера понимают ту или иную особенность личности человека, которая систематически проявляется в различных видах его деятельности и по которой можно судить о его возможных поступках в определенных условиях. Б.М.Теплов предложил черты характера делить на несколько групп в соответствии с системой отношений человека к действительности:

· по отношению к другим людям– общительность (коммуникабельность) или замкнутость, тактичность или грубость, искренность или лживость и пр.;

· по отношению к деятельности (труду) — ответственность или недобросовестность, трудолюбие или леность и пр.;

· по отношению к объектам и к собственности– аккуратность или небрежность, бережливость или расточительность, щедрость или скупость и пр.;

· по отношению к самому себе– самоуверенность или самокритичность, скромность или заносчивость, чувство собственного достоинства, обидчивость, эгоцентризм и т.д.

Чем ярче и сильнее у человека характер, тем более определенно его поведение и более отчетливо в различных поступках выступает его индивидуальность. Людей, зависящих от внешних обстоятельств, не умеющих противостоять чужому влиянию, часто называют бесхарактерными.

Классификация характера

Характер является предметом исследования определенной дисциплины – характерологии, имеющей длительную историю, но оформившейся только в XIX столетии. Многочисленные попытки классифицировать типы характеров в целом (а не отдельных черт) до сих пор не увенчались успехом. Древнегреческий философ и врач Теофаст (372-287 гг. до н. э.) в своем трактате «Этические характеры» описал 31 характер: льстеца, болтуна, хвастуна и т.д. Он понимал характер как отпечаток в личности нравственной жизни общества.

Французский писатель-моралист Лабрюйер (1645-1696) дал 1120 таких характеристик, разделив свое сочинение на ряд глав: город, о столице, о вельможах и т.д. Он, как и Теофаст, в своих характеристиках раскрывал внутреннюю сущность человека через его дела.

В качестве другого примера классификации характеров можно привести попытку подразделить их на интеллектуальные, эмоциональныеи волевые(Бэн, 1818-1903). Делались попытки делить характеры только на две группы: чувствительныеи волевые (Рибо, 1839-1916) или на экстравертированные(направленные на внешние объекты) и интровертированные(направленные на собственные мысли и переживания) – Юнг

(1875-1961).

В ХХ в. сложился целый комплекс психологических теорий характера, которые могут быть отнесены к различным группам: структурные теории, морфологические (конституциональные), психоаналитические, неофрейдистские, психиатрические (клинические) и др.

За последние годы в практической психологии, в основном, благодаря усилиям К.Леонгарда (Берлинский университет им. Гумбольта) и А.Е.Личко (Психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева), сформировались представления о наиболее ярких, предельно выраженных или акцентуированныхчертах характера. В психологическую практику было введено понятие акцентуация.

Акцентуация– значительное усиление и крайняя выраженность отдельных черт характера или их сочетаний. Проявляется в избирательном отношении личности к психологическим воздействиям определенного рода, низкой устойчивости к ним, при достаточной или даже повышенной устойчивости к другим видам воздействий. Различные комбинации чрезмерно усиленных черт дают различные типы акцентуаций. Акцентуации представляют крайние варианты нормы, граничащие с дисфункциями характера – психопатиями.

Проиллюстрировать различную степень выраженности характера можно следующей схемой. Представим себе ось, на которой изображена интенсивность проявлений характеров (рис. 3). Тогда на ней обозначатся следующие три зоны: зона «средних» характеров, зона выраженных характеров (акцентуаций) и зона сильных отклонений характеров, или психопатий. Первая и вторая зоны относятся к норме, третья – к патологии характера.

|

На основе исследований К.Леонгарда и А.Е.Личко выделяются следующие основные типы акцентуаций характера:

1. акцентуация циклоидная– периодические колебания работоспособности, активности, настроения; соответственно – характер циклоидный;

2. акцентуация гипертимная– постоянно приподнятое настроение, повышенная психическая активность с тенденцией разбрасываться и не доводить дело до конца; соответственно – характер гипертимный;

3. акцентуация лабильная– резкая смена настроения в зависимости от ситуации; соответственно — характер лабильный;

4. акцентуация астеническая– быстрая утомляемость, раздражительность, склонность к депрессиям и ипохондрии; соответственно – характер астено-невротический;

5. акцентуация сенситивная— повышенная впечатлительность, боязливость, обостренное чувство собственной неполноценности; соответственно – характер сенситивный;

6. акцентуация психастеническая– высокая тревожность, мнительность, нерешительность, склонность к самоанализу, постоянным сомнениям и рассуждениям, тенденция к образованию навязчивостей и ритуальных действий; соответственно – характер психастенический;

7. акцентуация шизоидная– отгороженность, замкнутость, эмоциональная холодность, недостаток интуиции в процессе общения; соответственно – характер шизоидный;

8. акцентуация эпилептоидная– склонность к злобно-тоскливому настроению с накоплением агрессии, конфликтность, вязкость мышления, скрупулезная педантичность; соответственно – характер эпилептоидный;

9. акцентуация паранойяльная, или застревающая– повышенная подозрительность и обидчивость, стойкость отрицательных аффектов, стремление к доминированию, неприятие чужих мнений и высокая конфликтность; соответственно – характер паранойяльный;

10. акцентуация истероидная или демонстративная – выраженная тенденция к вытеснению неприятных фактов и событий; использование лжи, фантазий и притворства для привлечения к себе внимания; авантюризм, тщеславие и пр.; соответственно – характер истероидный, или демонстративный;

11. акцентуация дистимная – преобладание пониженного настроения, склонность к депрессии, сосредоточенность на мрачных печальных сторонах жизни; соответственно – характер дистимный;

12. акцентуация неустойчивая – склонность поддаваться чужому влиянию, поиск новых впечатлений, поверхностная общительность; соответственно – характер неустойчивый;

13. акцентуация конформная – чрезмерная подчиненность и зависимость от мнения других, недостаток критичности и инициативности, консерватизм; соответственно – характер конформный.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Источник