Органы чувств у птиц, какие органы чувств наиболее развиты?

Взаимоотношение организма с внешней средой происходит при непосредственном участии органов чувств. У птиц, как и у большинства высших животных, органов чувств пять: это органы зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания.

Орган зрения

Орган зрения — глаз, или глазное яблоко, имеет сложное строение. Передняя часть глаза покрыта прозрачной оболочкой — роговицей. За роговицей расположена передняя камера глаза, заполненная водянистой влагой. Через прозрачную роговицу можно видеть цветную радужную, оболочку, которая придает цвет глазу. В центре радужной оболочки находится зрачок, который способен расширяться и сужаться. Луч света проходит через зрачок, на своем пути встречает хрусталик, где лучи собираются и преломляются.

Хрусталик по форме похож на чечевицу, плотный и совершенно прозрачный. Далее луч света воспринимается сетчатой оболочкой, которая лежит на внутренней поверхности глаза. К сетчатой оболочке подходит зрительный нерв в виде толстого белого шнура; по этому нерву и передается зрительное восприятие.

Между хрусталиком и сетчатой оболочкой расположено стекловидное тело, которое представляет студенистую прозрачную массу. Снаружи глаз прикрыт веками — верхним, нижним и третьим; третье веко у птиц представляет очень подвижную прозрачную пленку, способную закрыть всю переднюю часть глаза. В наружном углу находится слезная железа, которая выделяет слезы, омывающие глаз от пыли. Внутренняя сторона век покрыта слизистой оболочкой, которая называется конъюнктивой.

Слух у птиц

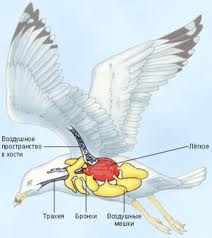

Органом слуха является ухо. Ухо птиц состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Ушной раковины у птиц нет, широкий слуховой проход прикрыт снаружи венчиком из маленьких перьев, а иногда еще и маленькой кожной складкой.

Звук в виде звуковых волн поступает в наружное ухо и ударяется в барабанную перепонку среднего уха. Барабанная перепонка передает звук через особую косточку, лежащую в среднем ухе, внутреннему уху, которое имеет сложное строение. Далее через слуховые нервы раздражение передается в мозг.

С ухом соединен орган равновесия, который позволяет определять положение тела в пространстве. Он состоит из полукружных каналов. Внутри каналы наполнены лимфой. При передвижении тела лимфа в каналах перемещается и раздражает клеточки, которые по нервам передают раздражение в мозг. Слух у птиц развит хорошо.

Орган осязания

Органы осязания расположены у птиц по всей коже в виде особых осязательных клеток. Такие клетки имеются на конце клюва, на языке и на твердом нёбе.

Орган вкуса

Органы вкуса у птиц (группы клеток) в виде особых вкусовых почек находятся на языке и на задней части нёба. Эти вкусовые почки воспринимают вкусовые раздражения и передают их в мозг.

Обоняние

Орган обоняния находится в носовой полости, где расположены чувствительные клетки. У птиц обоняние, вкус и осязание развиты слабо.

Источник

Органы чувств у птиц

Органы чувств.

Чтобы достаточно хорошо видеть во время быстрого полета, птицы располагают лучшим, чем у всех прочих животных, зрением. Хорошо развит у них также слух, но обоняние и вкус у большинства видов слабые.

Зрение. Глаза птиц обладают рядом структурно-функциональных особенностей, коррелирующих с их образом жизни. Особенно заметны их большие размеры, которые обеспечивают широкое поле зрения. У некоторых хищных птиц они гораздо крупнее, чем у человека, а у африканского страуса – крупнее, чем у слона.

Аккомодация глаз, т.е. приспособление их к четкому видению предметов при изменении расстояния до них, у птиц происходит с поразительной быстротой. Ястреб, преследующий добычу, непрерывно держит ее в фокусе до самого момента поимки. Птица, летящая через лес, должна четко видеть ветви окружающих деревьев, чтобы не столкнуться с ними.

В птичьем глазу присутствуют две уникальные структуры. Одна из них – это гребешок, складка ткани, которая вдается во внутреннюю камеру глаза со стороны зрительного нерва. Возможно, эта структура помогает улавливать движения, отбрасывая тень на сетчатку, когда птица шевелит головой. Другая особенность – это костное склеральное кольцо, т.е. слой мелких пластинчатых косточек в стенке глаза. У некоторых видов, особенно у дневных хищников и сов, склеральное кольцо так сильно развито, что придает глазу форму трубки. Это отодвигает хрусталик от сетчатки, и в результате птица способна различать добычу на большом расстоянии.

Источник

Органы чувств у птиц: что по-другому?

У птиц развиты все те же чувства, которыми мы, люди, пользуемся в повседневной жизни: зрение, вкус, слух, осязание и обоняние. Пользуются птицы своими органами чувств столь же часто, как и мы. Однако по причине разницы в физической форме и размерах они делают это чуточку по-иному!

Зрение. Хорошее, острое зрение жизненно необходимо для птиц. Оно нужно и в полете, и для поиска пищи, и даже для поиска спутника жизни, не говоря уже о защите от хищников. Для всего этого природа и наделила пернатых острым зрением. О заботе природы можно судить по следующим фактам: у человека размер глаз составляет примерно 1% от общего размера головы. А вот два глаза птицы весят во многих случаях больше, чем ее мозг. Поэтому птица видит намного лучше человека по определению.

Птичьи глаза имеют ряд специфических особенностей: размер и форма глазного яблока, само расположение глаз на голове, их способность пропускать определенное количество света – все эти качества способствуют прекрасному, острому зрению. Птичий глаз реагирует на изменение освещенности в два раза быстрее, чем глаза 20-летнего человека. Хрусталик птичьих глаз неверотно гибок, благодаря чему птица приобрела способность фантастически быстро менять фокус, чтобы высмотреть еду во время полета и молниеносно схватить свою добычу.

Цветоощущение у всех птиц разное; одни птицы видят в цвете, другие нет. Однако многие птицы обладают способностью видеть в ультрафиолетовых лучах, чем не может похвастаться человек.

Птицы также обладают уникальной возможностью защиты своих глаз – у них есть так называемое третье веко, больше известное как мигательная перепонка. Она прекрасно защищает глаза и позволяет птице прекрасно видеть в полете, заодно полностью защищая орган зрения от попадания частичек мусора. «Нормальные» веки видны только тогда, когда птица спит.

Слух. У большинства видов птиц есть уши, которые расположены чуть позади и ниже глаз и прикрыты перышками. Звук улавливается наружным ухом, затем проходит через середину внутреннего уха, которое и передает сигналы в мозг «для расшифровки».

Многие птицы страдают от ушных инфекций и болезнями органов слуха, больше всего – ара и неразлучники.

Птицы имеют, как правило, довольно острый слух, но не могут воспринимать звуковые волны в том же диапазоне частот, что и люди. Зато, как бы в порядке компенсации, они обладают уникальной способностью улавливать малейшие изменения в колебании звуков, их высоте и ритме. К примеру, совы улавливают колебания в 10 раз точнее и чувствительнее, чем люди, поэтому эти хищники никогда не останутся без добычи даже в кромешной темноте.

Слушая пение своих товарищей, птицы уходят от опасности, закрепляют свою территорию, общаются с другими членами своей стаи. Птицы-домашние питомцы пользуются своими способностями и при общении с людьми, поэтому для них абсолютно нормально, когда они слышат «трели» предметов, находящихся вокруг себя – будь то даже холодильники или мобильные телефоны. Таким же образом они учатся имитировать человеческую речь, начиная практически общаться с хозяевами, повторяя вещи, которые ранее они неоднократно слышали и впоследствии сами переработали их «под себя».

Запах и вкус. Результаты исследований, проведенных за последние 20 лет, показали, что обоняние у птиц развито не так сильно, как зрение и слух. В основном обоняние задействуется при выборе пищи и ориентировании в полете. С помощью обоняния все морские птицы, а также стервятники находят себе пищу, а домашние птицы – выбрают еду себе по вкусу из предложенного хозяином на выбор. Важное значение имеет обоняние и для навигации: только так почтовый голубь находит свое родное гнездо. Был проведен целый эксперимент – ноздри птицы были закрыты, и она не смогла найти дорогу домой.

Считается, что полностью различать оттенки вкусов могут только люди. У птиц также есть вкусовые рецепторы – в задней части языка и нижней части горла. Однако количество вкусовых рецепторов у птиц существенно меньше, чем у людей. К примеру, попугаи и колибри прекрасно различают кислое и сладкое, благодаря чему выбирают сладкие фрукты и нектар. Птицы, питающиеся в основном семенами, кажется, не чувствуют разницы. Птицы также умеют определять на вкус соленую и горькую пищу. В 2004 году исследование, проводимое с помощью попугаев-корелл, показало, что птицы отказывались от еды в условиях загрязнения окружающего воздуха вредными примесями. Хотя вряд ли вы решитесь проверять справедливость этого утверждения на своих питомцах!

Прикосновения. Кожа птиц не имеет нервных окончаний, с помощью которых в мозг приходила бы информация о ее повреждениях или травмах. Словом, здесь все не как у людей! Однако некоторые виды птиц имеют сверхчувствительные перышки вокруг глаз, рта и ноздрей. Другие птицы располагают так называемым тельцем Гербста, расположенным на кончике клюва или языка у небольших птиц. Могут присутствовать также чувствительные рецепторы на маховых перьях.

Где у собак пупок? Как подружить кошку и собаку? От чего смеётся ёж? Вся энциклопедия о животных на нашем сайте.

Источник

Органы чувств у птиц

Обоняние. Обоняние далеко не играет в жизни птиц такой большой роли, как у большинства млекопитающих или даже у человека. Это можно видеть уже из того, что ноздри у птиц расположены не на кончике клюва и что птица не нюхает. Нельзя отрицать возможности обоняния через хоаны, по крайней мере для большинства хищных птиц, но оно действует, в сущности, только тогда, когда кусочки мяса находятся уже в клюве и пахучие вещества из полости клюва прямо поступают в нос. Ни ворон, ни гриф не могут найти пищу, основываясь на запахе; в этом легко убедиться, если завернуть мясо или просто прикрыть его чем-нибудь; собака в подобном случае обнаруживает пищу сразу. Соответственно этому птица не может, руководствуясь обонянием, узнать своего супруга и своих птенцов, отличить именно свое дупло, а ручная птица — своего хозяина. Известное исключение представляют собой, по-видимому, трубконосые и новозеландский киви, который, имея очень слабое зрение, ведет ночной образ жизни.

Ощущает ли птица вкус? На этот вопрос можно, пожалуй, ответить положительно, так как органы вкуса в виде вкусовых почек рассеяны на задней части тыльной стороны языка, под языком, на мягком небе и у входа в горло. Таким образом, птица ощущает вкус не передней частью клюва и не кончиком языка. Распознавание сладкого, горького, кислого и соленого у отдельных групп птиц различно. Так, многие виды, и именно зерноядные птицы, очень слабо воспринимают горькое; это, возможно, зависит от того, что их обычная пища содержит в большом количестве горькие вещества. Я кормил попугаев и некоторых других птиц кусочками хлеба, обмакивая их в невыносимо горький хинный порошок, причем птицы не обращали никакого внимания на этот столь ужасный для нас вкус. Подобные же опыты были проделаны другими лицами с зерноядными и синицами; им предлагались зерна, вымоченные в пикриновой кислоте. Сладкое эти птицы берут охотно и чувствуют его в таком разжижении, которое едва замечает человек. С другой стороны, гуси и утки, как нам кажется, не ощущают вкуса сладкого или во всяком случае не имеют к нему стремления: кусок сахара, положенный возле этих птиц, остается нетронутым, если они даже возьмут его в клюв из любопытства или в ожидании пищи. Как известно, канарейки и попугаи ведут себя по отношению к сладкому совершенно иначе. Для видов птиц, которые не питаются в основном плодами, чувство вкуса имеет намного меньшее значение, чем, скажем, для нас: ведь они глотают пищу большей частью целиком, не разминая ее и не разжевывая. Напомним, что сова глотает мышь, не разрывая ее на кусочки; то же самое делает большинство дроздов с ягодами рябины. Так же поступают и рыбоядные птицы. Не следует забывать и о голубях и курах, которые глотают пшеницу, рожь и горох целиком. Очевидно, что здесь имеют значение форма и степень твердости этих известных птице объектов, а также, вероятно, и их цвет.

Осязание у птиц хорошо развито. Об этом можно судить хотя бы по тому обстоятельству, что птица замечает любое прикосновение к ее оперению и обычно воспринимает его как неприятное. Стержни перьев представляют собой длинные чувствительные передатчики, которые дают знать коже обо всем, что к ним прикасается. Кроме того, некоторые птицы имеют чувствующие щетинки и у основания клюва; они подвижны и служат ей для ощупывания добычи и вообще как органы осязания. Особенно хорошо они развиты у сов, которые в непосредственной близости от себя ничего не могут видеть.

Особые нервные образования (тельца Гербста и тельца Гранри) имеются на языке дятлов, на утолщении клюва «желторотых» птенцов и на мягких частях клюва у куликов и уток. Часто утверждали, что названные тельца служат, особенно у куликов и уток, не только для осязания, но являются как бы органом неизвестного нам «химического» чувства, которое позволяет им находить скрытый под водой или еще где-либо корм и обнаруживать приближение врага. Однако я ни разу не имел случая убедиться в этом. Ищущий червячков кулик наверняка находит его не по запаху снаружи, а прокалывая наугад мягкую почву клювом; он узнает о присутствии добычи, наткнувшись на нее, после чего и схватывает ее под землей подвижным концом клюва. Далее я наблюдал, что совершенно свободные, полуприрученные дикие утки обнаруживают опасную для них близость человека или собаки, только увидев или услышав их. Способность уток видеть и осязать под водой играет такую большую роль, что предполагать наличие у них еще какого-то неизвестного нам чувства, помогающего разыскивать добычу, нет никакой необходимости.

Зрение у громадного большинства Птиц развито, пожалуй, лучше, чем у каких-либо других животных, в связи с чем строение их глаза изучалось многими исследователями с большой обстоятельностью. Для большинства птиц основное — это видеть и слышать, в чем они стоят очень близко к нам и к большинству обезьян. Поэтому с птицами можно легко проделывать те же опыты, что и с этими млекопитающими, так как основа здесь одна и та же. Птицы, за немногими исключениями, имеют очень большие глаза, отличающиеся от наших глаз некоторыми своеобразными особенностями. Так, например, желтое пятно нашего глаза (место наиболее острого зрения) имеет далеко не такой тонкий «зрительный растр» — всего только от 16 до 20 колбочек и палочек на квадрат, каждая сторона которого равна 1/100 миллиметра, тогда как у канюка имеется на такой же площади желтого пятна 100 колбочек и палочек. В связи с этим, острота зрения у птиц в 4—5 раз превосходит остроту зрения человека. К этому следует добавить, что обезьяны и человек имеют только одно желтое пятно, у птиц же их два, а у некоторых видов — три пятна.

Можно прямо удивляться способности птицы все замечать: она сейчас же обнаруживает летящую высоко в небе, часто даже против солнца, птицу, которая для нас сначала совершенно неприметна. Также и на земле она видит то, что мы различить не можем: идешь, например, с ручным вороном на плече по дорожке; вдруг он срывается, неожиданно улетает на несколько метров вперед и, схватив с земли ничтожный кусочек хлеба, возвращается обратно. Способность к аккомодации, какой обладает глаз птицы, нуждающейся в одинаково остром зрении как в воздухе, так и под водой, для нас просто непостижима. У баклана она оценивается в 40—50 диоптрий, тогда как у человека — всего только в 14—15. Сказанное относится, правда, не ко всем птицам, так как куры и голуби имеют всего 8—12 диоптрий, а совы даже — от двух до четырех: очевидно, они не могут ничего видеть в непосредственной от себя близости. Если бросить, например, ручной сплюшке мучного червя и она не сумеет его поймать, то, может случиться, червяк будет лежать перед ней на поверхности стола, и совка его не найдет; она должна отойти на несколько шагов назад и тогда только снова его увидит. Большие совы подносят (так же как это делают и попуган) пойманную крысу или мышь к клюву, закрывают глаза и с помощью осязательных волосков определяют положение головы добычи, с которой они и начинают ее глотать.

Как и у многих пресмыкающихся, у птиц окончания светочувствительных нервов в сетчатке (т. е. колбочки) имеют маленькие маслянистые капельки обычно желтого или красноватого цвета, а у ночных птиц — чаще бесцветные или даже голубоватые. Полагают, что подобный фильтр действует как желтый фильтр в фотографии. С другой стороны, желтый и красный цвет ослабляет синие и зеленые лучи, так что птица видит все преимущественно в красном цвете. Это, однако, смягчается у некоторых видов птиц тем, что между красноватыми маслянистыми шариками лежат также бесцветные. Есть птицы, которые особенно хорошо различают голубой цвет. В этом я мог убедиться на примере желтой трясогузки и овсянки (желтые птицы). Они приходили в неописуемый ужас, когда их хозяин имел на себе какую-либо часть одежды хотя бы с самым незначительным голубоватым оттенком; это мог быть и густой темноголубой тон матроски и совсем светлоголубой цвет дамской блузки. Дело здесь, следовательно, не в яркости.

Подвижность птичьего глаза обычно переоценивается, так как движение глазного яблока у птиц происходит иным способом, нежели у нас, и в общем сходно с движением глазного яблока пресмыкающихся. В то время как мы двигаем им в разрезе век в разные стороны у птиц обычно круглый разрез век следует за глазом, т. е. зрачок при любом движении глаза — вперед, назад, вверх или вниз — остается всегда посредине. Так же как и у пресмыкающихся, движения глаз у птиц бывают часто неодновременными, не связанными друг с другом; взгляд одного глаза может быть направлен назад и вверх, а взгляд другого в то же время — вперед и вниз. Лучше всего это можно наблюдать у птиц, веки которых снабжены длинными перьями-ресницами, как, например, у африканского наземного носорога. У сов глаза неподвижны; следовательно, совершенно неправильно часто употребляемое выражение, что совы «вращают глазами». Плотно сросшиеся с черепом глаза, не круглые, а удлиненные, напоминающие полевой бинокль, они сидят в громадных глазных впадинах, занимающих значительную часть головы, так что мозг кажется только маленьким к ним придатком. Если сова чем-либо обеспокоена, она принуждена поворачивать голову, чтобы видеть в нужном ей направлении, и это придает выражению лица «смешной» совы действительно нечто комичное, особенно в связи с тем, что глаза ее направлены не так, как у большинства птиц в стороны, но косо вперед.

Мы и большинство млекопитающих закрываем глаза, опуская верхнее веко, у птиц же и пресмыкающихся это происходит наоборот: нижнее веко поднимается вверх.

Кроме того, птицы обладают хорошо развитой (у нас только зачаточной) мигательной перепонкой, которая натягивается на роговую оболочку глаза под веками, от внутренней стороны глаза к наружной. Часто птица закрывает таким образом только один глаз. Совы в этом отношении стоят совершенно особняком: при обычном мигании верхнее веко у них опускается вниз, что напоминает моргание человека; во время сна, однако, глаз закрывается нижним веком.

Радужина у птиц, так же как и у пресмыкающихся, имеет поперечно-полосатую мускулатуру, в то время как у человека и всех млекопитающих мускульные волокна радужины гладкие, а следовательно — и медленно работающие. Поэтому расширение и сужение зрачка у птиц во время затемнения или, наоборот, от излишне яркого света происходит моментально, причем глаза действуют независимо друг от друга: на затененной стороне птицы зрачок может быть расширен, на освещенной солнцем — сужен. Как правило, радужина у птиц темная, но бывает и ярко окрашенная, причем в зависимости от возраста и пола птицы иногда различно. Так, у малайско-австралийского седлоклювого аиста самка имеет яркие светложелтые глаза, самец — темнокоричневые, и это единственное различие между одинаково окрашенными в остальном самцом и самкой. Прекрасные рубинового цвета глаза имеют селезень каролинской утки, щурки, каравайка. Глаза старых бакланов светятся глубоким смарагдово-зеленым тоном. У беседковых птиц они, подобно стеклу, бирюзово-синие.

Человеку взгляд белого или светложелтого птичьего глаза, как у ястребиной славки, венценосного журавля, галки, кондора, а также у ястреба, кажется каким-то неприятным, пронзающим, и многие склонны к несправедливому заключению, что названные птицы обладают злым характером. Особенно заметно различие в окраске радужины очень больших глаз разных видов сов. Наши обыкновенные птицы — филин и ушастая сова — имеют радужину огненного оттенка, желто-красную или красно-желтую, болотная сова — сернистожелтую, сыч — янтарножелтую, а обыкновенная серая неясыть, так же как и сипуха, — совсем темнокоричневые, почти черные глаза. Каков бы ни был цвет глаза, под пигментированным наружным слоем радужины всегда находится черный внутренний слой, и если наружный слой радужины бесцветен, то глаз выглядит голубым, как, например, у белых домашних гусей. Здесь, следовательно, дело идет о структурной окраске, как и в случае синего цвета перьев, у которых поверх черного слоя лежит слой совершенно бесцветных прозрачных клеток.

Красные зрачки, которые очень часто приходится наблюдать у альбиносов млекопитающих, собственно у белых мышей и кроликов, указывают на отсутствие черного пигмента во внутреннем слое радужины, т. е. в самом глазу, и такие животные чувствуют себя на ярком свету в затруднительном положении. Для пещерных животных, ориентирующихся по запаху или осязанию, как, например, для упомянутых грызунов, такая особенность глаз не имеет большого значения: они живут и размножаются. Но птица — существо, ориентирующееся почти исключительно с помощью зрения, — не может существовать иначе, как под открытым небом. Можно прямо сказать, что если альбинос птицы имеет еще хоть сколько-нибудь пигмента, то последний находится у него в глазе, так как это является решающим в вопросе о жизнеспособности птицы.

Слух, по-видимому, у всех птиц развит достаточно хорошо. Об этом можно судить хотя бы по сильно развитой способности у многих групп птиц распознавать отдельные звуки. Мы уже говорили относительно певчих птиц и попугаев, что они в состоянии повторять произнесенные кем-либо слова или проигранную мелодию совершенно так же, как слышим ее мы сами, а следовательно, так слышит ее и птица. В особенности тонко развит слух у сов, главным образом у видов, охотящихся почти исключительно ночью. У них все приспособлено для того, чтобы открывать свои большие, частью щелевидные, ушные отверстия; кроме того, самые размеры ушей у них с правой и с левой стороны часто различны. Это дает им возможность точно устанавливать место, откуда идет шум, который производит грызущая, скребущаяся или просто прошмыгнувшая мышь. Прислушиваясь, сова поднимает прикрывающую ухо кожную складку и, если шум идет снизу, склоняет голову на бок.

Подобный ночной охотник должен, естественно, сам производить как можно меньше шума; поэтому ой имеет на опахалах маховых перьев рассученные края, способствующие смягчению шума при полете. У козодоев эта рассученность выражена особенно ярко.

В связи с рассмотрением органов чувств птицы следует остановиться также на отношении ее к теплу и холоду. Большинство птиц может переносить значительные холода, если только у них нет сильно выступающих обнаженных частей тела, т. е. длинных ног, гребней, «бород» и т. д., которые в наших широтах подвергаются опасности быть отмороженными, в особенности у тропических птиц. Если температура воздуха падает ниже нуля, то прежде всего замерзают кончики пальцев. Наши утки часто спят во время оттепели стоя на льду, но когда становится холоднее, они ложатся и прячут лапы в оперение брюха. То же самое делают они попеременно то с правой, то с левой ногой, когда плавают в ледяной воде. Поганки прячут в таких случаях обогреваемую лапу под крыло. Маленькие кулички во время холодной погоды прыгают, иногда на расстояние до метра, на одной ноге, так что можно подумать, что птица вообще не имеет другой ноги. Также и во время полета некоторые птицы, вытягивающие обыкновенно ноги назад, в холод прячут их в брюшное оперение, так что ног вовсе не видно, и только при резком повороте или во время посадки они вдруг становятся заметными. Турухтаны и журавли во время полета в холод на время также поднимают ноги, причем с обеих сторон хвоста у них видны пяточные сочленения.

В жару птицы, как это уже было сказано раньше, широко раскрывают клюв, чтобы увеличить испарение через полость рта, так как потовых желез у них нет. При этом перо плотно прилегает к телу, а крылья несколько расставляются, в результате чего согревающий слой воздуха вокруг тела птицы становится меньше. Мерзнущая птица, наоборот, распушает свое оперение и прячет сомкнутые крылья в перьях спины и боков. В хороший солнечный день некоторые птицы подвергают себя «облучению»: они поворачиваются спиной к солнцу, чтобы лучи его лучше проникали в кожу через приподнятое ею перо; при этом крылья и хвост бывают своеобразно распущены. Наряду с этим есть также целые группы птиц, представители которых во время холодной погоды охотно выходят на солнце, но не принимают при этом каких-либо особых поз. К таким видам принадлежат, например, утки и кулики.

Источник: Оскар Хейнрот. Из жизни птиц. Научно-популярный очерк. Пер. Н.А. Гладкова. По ред. Г.П. Дементьева. Гос. изд-во иностранной литературы. Москва. 1947

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник