- Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции

- Содержание:

- Анализаторы. Органы чувств в организме и их роль. Строение

- Строение органа зрения

- Строение органа слуха

- Строение органа равновесия

- Строение и функции органа осязания

- Строение органа вкуса

- Строение органа обоняния

- Общая характеристика органов чувств

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции

Содержание:

Анализаторы отвечают за осязание, обоняние, вкус, зрение, слух. Эти органы определяют и передают информацию в мозг. Управляет ими нервная система. Они не являются главными органами для жизнедеятельности человека. Однако, их отсутствие значительно ухудшает качество жизни, контакт с окружающим миром и его восприятие.

Анализаторы. Органы чувств в организме и их роль. Строение

Анализаторы – это сенсорные системы, которые осуществляют восприятие и анализ информации органами чувств. Благодаря анализаторам человек имеет представление не только об представлении окружающего мира, но и воссоздает абстрактное мышление.

Изучением анализаторов впервые занялся русский ученый И. П. Павлов. Он считал, что анализаторы – это пучок проводниковых нервов, которые переходят периферический отдел, а затем посылают сигнал в кору головного мозга. Его предположение было изучено и подтверждено.

Рецепторы – это образования, которые передают информацию о внешнем раздражителе. Играют роль проводника нервного импульса в ЦНС. В зависимости от области локализации их разделяют:

- внутренние (экстерорецепторы);

- внешние (интерорецепторы).

Второе название анализаторов – органы чувств. Они все отвечают за какое-либо чувство восприятие окружающего мира:

Каждый орган имеет свое место расположение и играет определенную роль.

Строение органа зрения

Зрение обеспечивает более 90 % информации, поступающей в мозг человека из окружающей среды. Для функции зрения дополнительно требуется электромагнитное излучение в виде солнечного или искусственного света.

Глаз – это округлый орган, слегка неправильной формы. По центру расположен зрачок, который отвечает за фокусирование зрение. Орган представлен следующими частями:

За работу глаза отвечает зрительный нерв, он расположен в затылочной части головного мозга.

Орган состоит из трех оболочек:

Снаружи глаз покрыт соединительнотканной белочной оболочкой, которая плавно переходит в прозрачную роговицу глазного яблока. Она отвечает за преломление света, имеет слегка выпуклый вид. Под ней находится сосудистый слой, который обеспечивает питание органа. В передней части слоя расположены радужная оболочка и ресничное тело, состоящие из мышечной ткани. Они позволяют зрачку расширяться и двигаться хрусталику,.

С внутренней стороны сосудистой оболочки находится сетчатка. Она преобразует свет в нервные импульсы, по которым проходит сигнал в мозг. Радужка покрывает двояковыпуклую линзу передней части глаза – хрусталик. Он становится в разные положения при восприятии света, прикреплен к ресничным мышцам.

Фокусирование глаза на определенном предмете называется аккомодацией. За эту функцию и отвечает хрусталик. За ним расположено большое студенистое округлое тело – стекловидное тело.

Внутреннее строение глаза имеет следующий вид:

- роговица;

- склера;

- сосудистая оболочка;

- радужная оболочка;

- зрачок;

- сетчатка;

- передняя камера;

- стекловидное тело;

- хрусталик;

- зрительный нерв.

Глазные рецепторы представлены палочками и колбочками. Палочек в одном глазном яблоке находится около 125 млн. Они отвечают за преломление света. В состав входит родопсин, цветной пигмент. При попадании света на палочки, они выцветают и разлагаются, после чего поступает сигнал в мозг.

Интересно! В состав родопсина входит большое количество витамина А, поэтому при его дефиците возникает частичная потеря зрения.

Колбочек в сетчатке намного меньше, чем палочек, до 6 млн. Они отвечают за восприятие цвета. В его состав входит пигмент йодопсин. Его действие происходит также, как и в палочках. Дальтонизм проявляется в тех случаях, когда часть колбочек утрачена.

В глазном яблоке есть слепое пятно. В нем нет ни колбочек, ни палочек. Здесь прикрепляется зрительный нерв, через который передаются сигналы в мозг.

Строение органа слуха

Слуховой аппарат человека передает звуковые сигналы в головной мозг. Восприимчивость колеблется в диапазоне от 16 до 20000 Гц. Внутреннее строение сложное. Орган представлен тремя отделами:

Наружное ухо:

Среднее ухо:

Внутреннее ухо:

Наружное ухо представлено ушной раковиной, наружным слуховым проходом и барабанной перепонкой. Среднее ухо представлено тремя слуховыми косточками: наковальня, молоточек, стремечко. Последнее стоит на границе с овального окна, которое относится к внутреннему уху. Внутреннее ухо представляет лабиринт из мелких косточек и каналов.

Полукружные каналы в составе внутреннего уха отвечают за равновесие. Ушная улитка представляет собой костную полость, заполненную жидкостью, имеющую вид улитки, собранной в 2 оборота. Кортиев орган – находится в среднем канале, его волосковые клетки отвечают за восприятие звуковых сигналов.

Звуковые колебания поступают через наружное ухо к барабанной перепонке, вызывают ее раздражение. Затем сигнал проходит через среднее ухо и поступает в верхнюю часть улитки, где вызывает изменение давления жидкости. Происходит воздействие на волосковые клетки и передача информации по нервным импульсам.

Строение органа равновесия

Органы равновесия или вестибулярный аппарат играет важную роль в жизнедеятельности человека. Он отвечает за перемещение тела в пространстве. Орган располагается во внутреннем ухе. Имеет периферический и внутренний отдел.

Периферический включает три полукружный канальца и два мешочка. Находится в пирамиде височной доли рядом с улиткой. Каналы находятся в трех перпендикулярных плоскостях, мешочки — рядом с ними. Они наполнены жидкостью и замкнуты, так чтобы не происходило вытекания. В стенках каналов находится рецепторы клеток, волоски их погружены в желеобразную жидкость, содержащую ионы кальция. Называются они отолитовые мембраны (купулы).

Движение тела вызывает изменение расположения этих волосков и происходит возбуждение рецепторов. Сигнал переходит в продолговатый мозг, а затем в мозжечок и гипоталамус. Сигнал также проходит по теменным долям больших полушарий головного мозга. Своевременное поступление сигнала в головной мозг, обеспечивает поддержание тела в пространстве.

Строение и функции органа осязания

Орган осязания не имеет определенного места локализации. Он расположен на поверхности кожи, а кожа покрывает все тело человека. Он есть даже на языке, который чувствует прикосновения и различает вкусы. Кожа представлена тремя слоями:

На поверхности кожи расположены нервные рецепторы. Нейроны лежат аксонами на поверхности кожи. При прикосновении происходит передача нервного импульса в мозг через сеть нервных клеток. Окончательная точка импульса – теменная доля коры больших полушарий мозга. При помощи таких рецепторов человек способен различать:

Строение органа вкуса

Вкусовые качества пищевых продуктов может определить орган вкуса, который представлен языком. Он располагается в ротовой полости, его прикрывают зубы, лежит между верхним и нижним небом. Движение языком обуславливается мышечными волокнами, ограничение происходит за счет подъязычной уздечки. Вкусовые рецепторы расположены по всех поверхности, каждый отдел отвечает за свой вкус.

Все вещества имеют специфический вкус. Выделяют четыре основных:

Их сочетание создает различные вкусы. Рецепторы находятся на поверхности вкусовых почек, они расположены на поверхности вкусовых сосочков языка. На кончике языка рецепторы отвечают за сладкое, чуть выше соленое, кислые почки находятся по бокам, а горькие у корня языка, практически возле глотки.

Такое расположение сосочков не случайно. Эволюция предусмотрела рвотный рефлекс, особенно он обостряется если горькие продукты или веществ попадают на рецепторы. Это работает, как защитная реакция от горьких веществ.

Вкусовые сосочки имеют разную форму, в зависимости от функции и места локализации:

Строение органа обоняния

Отвечает за различие запахов. Имеет вид носа. Наружный орган имеет носовые ходы, выстланные ресничками. Нос также относится к органам дыхания, входит в состав дыхательной системы, играет роль проводника кислорода к дыхательным путям.

За обонятельные функции отвечают ресничные клеточки, погруженные в эпителий верхней части носовой полости. При помощи этик клеток, человек способен различать запахи. В биологии выделяют основные запахи:

Все остальные считаются комбинациями 6 основных запахов. Даже при низкой концентрации летучего веществ в воздухе, обонятельные рецепторы передают сигналы через нервы в кору больших полушарий переднего мозга, расположенного в височной доле.

Рецепторы вкуса и обоняния относятся к хеморецепторам, их возбуждение начинается только при взаимодействии с молекулами летучих или растворенных веществ. Потому их можно называть хеморецепторами. Все анализаторы тесно связаны между собой. Известно, что если один из рецепторов имеет определенные отклонения и неспособен полностью выполнять свою функцию, то другие развиваются сильнее. Например, если человек рожден слепым, то обоняние и осязание у него развиты лучше, чем у других людей.

Источник

Общая характеристика органов чувств

В центральную нервную систему непрерывным потоком устремляются бесчисленные нервные импульсы, обусловленные разнообразными воздействиями на организм внешней среды и постоянными изменениями, происходящими во всех его органах и тканях. Эти импульсы зарождаются в специальных приборах, называемых органами чувств, или рецепторами, служащими, по И. П. Павлову, анализаторами как внешней, так и внутренней среды организма, поэтому их и разделяют на две основные группы: экстероре-цепторы и интерорецепторы.

Экстерорецепторы получают раздражения из внешней среды—химические (через органы вкуса и обоняния) и физические (через органы зрения, слуха, равновесия, осязания, терморецепторы и т. п.). Отличительная черта экстерорецепторов заключается в том, что все вызываемые ими ощущения осознаются (у человека).

Интерорецепторы воспринимают раздражения с внутренних органов, сосудов, тканей. Через их посредство осуществляются: местная регуляция кровоснабжения тканей и обмена веществ; координация функций отдельных частей какой-либо системы органов; согласование деятельности различных систем организма; сигнализация в центральную нервную систему о состоянии и деятельности тех органов, в которых они расположены, и обо всех происходящих в них изменениях, как присущих норме, так и патологических. Хотя все эти импульсы в норме не доходят до сознания, тем не менее они создают общий фон для нервной деятельности в целом, как это впервые в 1886 г. подметил И М. Сеченов и назвал этот фон валовым чувством, вызывающим у человека или чувство общего благосостояния, или, напротив, чувство общего недомогания, наряду с такими общими чувствами, как голод, жажда, половое чувство, усталость или, напротив, позыв к деятельности.

Особую категорию интерорецепторов составляют проприорецепторы, передающие импульсы с мускулов, сухожилий, фасций, суставов и связок и обусловливающие своеобразное суставно-мышечное чувство. При участии проприорецепторов осуществляется согласованная работа мускулов.

Все указанные импульсы возникают или в свободных, или в несвободных чувствительных нервных окончаниях. Свободные нервные окончани я—это аппараты, в которых осевые цилиндры и их ветвления лежат свободно или среди клеток эпителия, не входя с ними в контакт, или в промежуточном веществе соединительной ткани (рис. 228—2,9). Они встречаются в кожном покрове, серозных оболочках, половых органах и т. п.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Несвободные нервные окончания представляют аппараты, в которых осевые цилиндры своими ветвлениями связаны со специальными чувствительными клетками, непосредственно воспринимающими те или иные раздражения (3) (Б. И. Лаврентьев). В результате каких-то ещё неизученных процессов, происходящих в этих клетках, и рождаются импульсы в нервных волокнах.

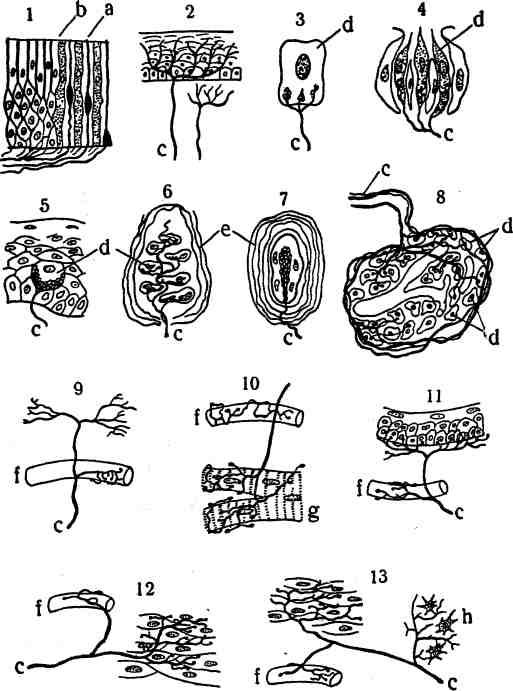

Рис. 228. Схема строения органов чувств (по Б, И. Лаврентьеву).

I—обонятельные чувствительные клетки (а); 2—свободные нервные окончания в эпителии и под эпителием; 3—вторичная чувствительная клетка с оканчивающимся на ней нервным волокном (с); 4—вкусовая луковица; 5-—диск Меркеля; 6—тельпе типа Мей-снера; 7—тельце типа Фатер—Пачини; В—хеморецептор (glomus caroticum); 9, 10, 11, 12—окончания одного и того же чувствительного нервного волокна на кровеносном сосуде и других тканях; 13*—Окончания чувствительного волокна на сосуде, эпителиальных клетках и на ганглиозных клетках; а—чувствительные клетки первичные; Ь—опорные клетки; с—нервное волокно; d—вторичная чувствительная клетка; е—капсула; /—кровеносный сосуд; 0—•мышечная ткань; ft—нервные клетки.

Количество чувствительных клеток в различных рецепторах колеблется в широких пределах: то их бывает одна, как в дисках Меркеля (5), то две, как в осязательных тельцах Догеляительцах Гран-д р и, то значительное число. При этом они либо лежат среди эпителиальных клеток, будучи изолированы от них опорными клетками, как во вкусовых луковицах на языке (4), либо располагаются в соедини-

СИСТЕМА ОРГАНОВ ЧУВСТВ

тельной ткани, будучи одеты специальными соединительнотканными капсулами в тельцах Ф а т е р —П а ч и н и (7), Гербста, Г о л ь д ж и, Маццони, Краузе. Чувствительные клетки образуют симпласт внутри капсулы в виде колбы, а в последней уже центрально располагается осевой цилиндр.

В других инкапсулированных рецепторах, например в тельцах Мейснера (б), чувствительные клетки лежат пластами внутри капсулы, а между ними проходит осевой цилиндр со своими разветвлениями. Эти рецепторы отличаются друг от друга некоторыми деталями строения, различными функцией и местоположением (подробности см. в курсе гистологии),

К инкапсулированным рецепторам с несвободными нервными окончаниями относятся в высшей степени сложно устроенные органы зрения истатоакустический орган у наземных животных.

Несколько особняком стоит орган обоняния из чувствительных клеток, залегающих среди эпителиальных клеток обонятельной части слизистой оболочки (1). Воспринимаемые раздражения они посылают непосредственно в мозг своими отростками, формирующими в целом обонятельный нерв.

У примитивных животных и органы чувств устроены примитивно и не обладают избирательностью. Они одинаково реагируют на самые различные раздражители, как физические, так и химические. Лишь в связи с усложнением в процессе эволюции взаимоотношений организма с внешней средой, а следовательно, усложнением строения и функций самого организма, возникают органы чувств своеобразного строения и функции, что обусловливает их избирательность в отношении раздражителей. Так, одни органы чувств воспринимают раздражения световой энергии, другие— от звуковых волн, третьи—химической энергии, четвёртые—различные механические раздражения. Одновременно появляются и интерорецепторы, воспринимающие раздражения, идущие из внутренних органов.

Так как в примитиве раздражители действуют из внешней среды, то вполне естественно, что органы чувств впервые появляются в наружном покрове в виде первичных чувствительных клеток (рис. 152—2). Они лежат среди эпителиальных клеток, а нейриты их идут или непосредственно к исполняющему органу—мускульной клетке, или же к дендриту обособившейся нервной клетки. Первичные чувствительные клетки широко распространены у беспозвоночных и у ланцетника (рис. 230—/) у позвоночных они встречаются, повидимому, только в органах обоняния.

С превращением первичных чувствительных клеток в нервные чувствительная функция их сохраняется за дендритами нервных клеток, которые как концевые, или свободные, нервные окончания разветвляются среди эпителиальных клеток кожного покрова, или под ними, или выходят на поверхность эпителия. Такие свободные нервные окончания встречаются в большом количестве у беспозвоночных. Свободные нервные окончания имеются также у позвоночных и не только в кожном покрове, но и во всех внутренних органах и тканях (рис. 228—2, 9, 11, 12, 13); они происходят из общего зачатка нервной системы и своими рецепторными отростками в процессе онтогенеза достигают периферии.

С развитием из эпителиальных клеток вторичных чувствительных клеток концевые чувствительные нервные окончания вступают с ними в тесный контакт, т. е. возникают несвободные нервные окончания (3, 4, 5, 6). Вторичные чувствительные клетки имеются у некоторых беспозвоночных (у червей) и членистоногих, но закономерно они присущи только позвоночным животным.

У позвоночных специальные чувствительные клетки возникают во всех органах чувств из общего зачатка нервной системы, в частности из

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ И СТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ §73

элементов глии, и, судя по исследованиям Б. И. Лаврентьева и его учеников, являются производными шванновских клеток. Такого же происхождения палочки и колбочки сетчатки глаза, а также специальные клетки статоаку-стического органа.

В группе интерорецепторов различают механорецепторы, мышечные рецепторы и хеморецепторы. Проводники от этих рецепторов устремляются в центральную нервную систему через дорзальные корешки и спинномозговые ганглии. Механорецепторы сигнализируют о степени растяжения какой-либо ткани. Они характеризуются своеобразными концевыми ветвлениями нервных нитей в виде расширений или пластинок, охватывающих соединительнотканные волокна. Механорецепторы имеются всюду, но особенно много их в стенках сосудов (9, 10, 11, 12).

Через мышечные рецепторы определяется степень сокращения мускулатуры, как гладкой, так и поперечнополосатой и сердечной (10). Их концевые ветвления принимают вид миниатюрных расширений или петелек.

Хеморецепторы воспринимают различные изменения в крови или тканевой жидкости. Они построены по типу несвободных нервных окончаний, т. е. снабжены специальными чувствительными клетками, и образуют на сосудах особые клубочки—«гломусы» (8). К хеморецепторам относятся также параганглии и мозговое вещество надпочечников.

Рецепторы внутренних органов имеют специфические особенности. Они являются «поливалентными»: одно и то же чувствительное волокно может давать одну ветвь к сосуду, а другую ветвь в гладкую мускулатуру (12), или эпителий (11), или сердечную мускулатуру (10); иногда даже третья ветвь отходит к нервной клетке межмускульного сплетения (в мышечной оболочке кишечника) (13). Этим обеспечивается передача импульса с эпителия или мышечной ткани по одному и тому же волокну (аксон-рефлекс), а одновременная связь с нервной клеткой позволяет объяснить механизм передачи раздражений с чувствительного вегетативного нейрона, не прибегая к доказательствам существования третьего парасим-патикуса (Б. И. Лаврентьев).

Громадное большинство органов чувств характеризуется микроскопическим строением, поэтому в дальнейшем рассматриваются лишь органы зрения, равновесия и слуха.

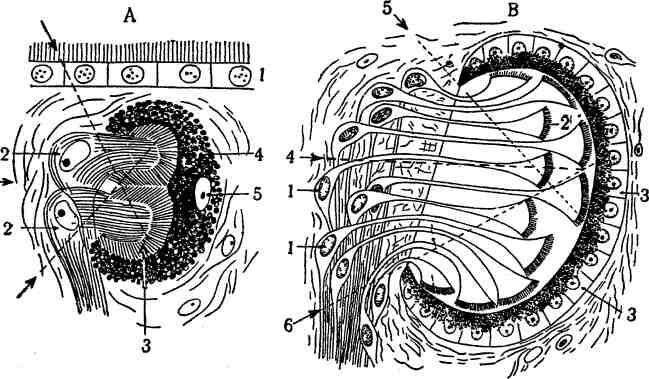

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ И СТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Чувствительность к световым раздражениям является основным свойством протоплазмы, поэтому восприятие их возможно и без помощи специальных органов, что наблюдается у простейших организмов. Обычно же у животных, реагирующих на свет, имеются специальные светочувствительные органы. Таковые встречаются даже у некоторых простейших (у евглен) в виде красного пятна, или стигмы, которое состоит из жировых капелек и красного пигмента. В примитивном виде светочувствительные органы представлены (у дождевых червей) специальными первичными чувствительными клетками с нервными отростками. Эти клетки рассеяны в кожном покрове, но попадаются также под эпидермисом или между ганглиоз-ными клетками. Более густо они расположены на головном конце, что свидетельствует о большом значении светочувствительных органов для ориентировки при движении.

Простейшее усовершенствование светочувствительных органов имеет место у подвижных медуз, у которых они развиваются в виде пигментных (зрительных) пятен или ямок. Те и другие содержат скопление большого

СИСТЕМА ОРГАНОВ ЧУВСТВ

количества светочувствительных клеток, отделённых друг от друга пигментными клетками. Последние изолируют чувствительные клетки от всестороннего действия света, а сами чувствительные клетки обращены своими рецепторными частями к свету. Ещё большее усложнение представляют так называемые обращенные, или инвертированные, глаза. Они характерны тем, что на рецепторных концах зрительных клеток формируются палочковидные отростки. Рецепторные отделы клеток обращены не к свету, как в «прямых» глазах, а в обратном направлении, и при этом погружаются

Рис. 229. Бокальчатые глазки ресничных червей.

Источник