- Гераклит Эфесский: жизнь, смерть и философия основоположника диалектики

- Происхождение

- Гераклитова диалектика, логос-огонь

- Устройство человеческой души

- Политические и религиозные взгляды

- Рассуждения о природе вещей

- Отшельничество и смерть

- Билет 1 Представление древних о душе (Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). Роль трудов Эпикура и Лукреция Кара в формировании понятия «анимус».

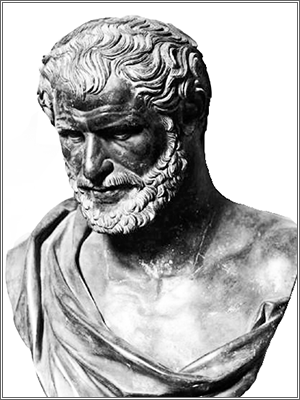

Гераклит Эфесский: жизнь, смерть и философия основоположника диалектики

Гераклит Эфесский – древнегреческий философ, основоположник диалектики. В основе учения лежит идея о постоянной изменчивости всего сущего, единстве противоположностей, управляемом вечным законом Логосом-огнем.

О жизни Гераклита Эфесского сохранилось очень мало данных. О достоверности большинства из них все еще продолжаются ученые споры. Считается, что у Гераклита не было учителей. По всей видимости, он был знаком с учениями многих своих современников и предшественников, но о себе говорил, что он «ничей слушатель» и «сам от себя научившийся». Современники прозвали его «Мрачным», «Темным». Причиной тому была его манера формулировать свои мысли в загадочной, не всегда понятной форме, а также явная склонность к мизантропии и меланхолии. В связи с этим, его иногда противопоставляли «смеющемуся мудрецу» Демокриту.

Происхождение

Известно, что Гераклит родился и прожил всю жизнь в городе Эфес, расположенном на западном побережье Малой Азии (территория современной Турции). Временем рождения философа ориентировочно называют 544-541 гг. до н. э. Такие предположения строятся, исходя из сведений, что во время 69-й Олимпиады, проходившей в 504-501 гг. до н. э., Гераклит уже вступил в возраст «акме». Так древние греки называли период, когда человек достигал физической и духовной зрелости – возраст около 40 лет.

Род Гераклита имел царское происхождение, в его семействе по наследству передавался титул басилевса (царя-жреца). Есть версия, что его отца звали Гераконтом, другие источники (более достоверные) называют его Блосоном. Один из представителей рода – Андрокл – был основателем Эфеса. Еще в молодости Гераклит решил посвятить жизнь философии и сложил с себя унаследованные высокие полномочия, добровольно уступив их своему младшему брату. По традиции тех времен, он поселился при эфесском храме Артемиды и ежедневно предавался размышлениям. Кстати, именно этот храм в 356 г. до н. э. сжег некто Герострат, мечтающий оставить свое имя в веках.

Гераклитова диалектика, логос-огонь

Ближе всех взгляды Гераклита сходятся с идеями представителей ионийской школы древнегреческой философии. Их связывала мысль, что все сущее едино и имеет некое первоначало, выражающееся в конкретном виде материи. Для Гераклита причиной и началом мира был огонь, существующий всюду и во всем, постоянно изменяющийся, «разгорающийся и угасающий согласно мере». Время от времени случается «мировой пожар», после которого космос полностью уничтожается, но лишь для того, чтобы заново возродиться. Именно Гераклит впервые использовал слово «космос» в известном сегодня значении вселенной, мироздания.

Связь всего со всем, борьба противоположностей и постоянная изменчивость мира – главная идея философии Гераклита, фундамент будущего развития диалектики. Не существует ничего постоянного и абсолютного, все относительно. Мир вечен и в его основе – круговорот веществ и стихий: земли, огня, воздуха, воды. Именно Гераклиту приписывают авторство фраз о том, что все течет и изменяется, и о реке, в которую невозможно войти дважды.

Противоположности тождественны, раздор между ними вечен и через него они ежесекундно переходят одна в другую: день в ночь, жизнь в смерть, зло в добро. Также и наоборот. Таким образом, согласно Гераклиту, война есть смысл и источник любого процесса, «отец и царь всего». Однако вся эта изменчивость не есть хаос; она имеет свои границы, ритмы и меру.

Управляет мировыми процессами неизменная судьба, особый вселенский закон, который Гераклит признает ценностью всех ценностей. Имя ему – Логос. Огонь и логос – два элемента единого целого, вечно живая душа природы, с которой человеку следует «сообразоваться». Согласно Гераклиту, все, что людям кажется неподвижным, постоянным – всего лишь обман чувств. Философ говорит, что ежедневно встречаясь с логосом, люди враждуют с ним; истинное кажется им чуждым.

Устройство человеческой души

Мизантропия философа распространялась на людей в целом и на граждан Эфеса в частности: «сами не сознают, что говорят и делают». Это подарило ему еще одно прозвище: «Плачущий». Он так сокрушался, наблюдая вокруг глупость, что порой лил слезы бессильной ярости. Гераклит считал невежество одним из страшнейших пороков, а невежественными называл тех, кто ленился размышлять, легко поддавался внушению и предпочитал погоню за богатствами совершенствованию души.

Философ считал, что путь к мудрости лежит через единение с природой, но достичь цели дано очень немногим: «Один для меня достоин тысяч, если он наилучший». При этом, просто накопление знаний не способно научить человека мыслить: «многознание не научает уму». «Варварство» человеческих душ Гераклит объясняет весьма просто: они парообразны и подпитываются теплом вселенского огня. По мнению философа, души плохих людей содержат много влаги, а души лучших людей предельно сухи и излучают свет, что свидетельствует об их огненной природе.

Политические и религиозные взгляды

Гераклит не был сторонником тирании, так же, как не поддерживал и демократию. Слишком неразумной признавал он толпу, чтобы можно было ей доверить управление городом или страной. Презирая человеческие пороки, философ говорил, что звери становятся ручными, живя с людьми, люди же лишь дичают в обществе друг друга. Кода эфесяне обратились к нему с просьбой составить для них мудрый свод законов, Гераклит отказался: «у вас дурное правление и сами вы дурно живете». Однако, когда его приглашали к себе прослышавшие о его славе афиняне или царь Персии Дарий, он отказал и им, выбрав остаться в родном городе.

Философ решительно отвергал привычные для тех времен политеистические верования и обряды. Единственным божеством, которое он признавал, был вечный логос-огонь. Гераклит утверждал, что мир не был создан никем из богов или людей, а в потустороннем мире людей ожидает то, чего они не предполагают. Философ считал, что достиг огненного просветления: открыл истину и победил все пороки. Он был уверен, что благодаря его мудрости, имя его будет жить, покуда существует род человеческий.

Рассуждения о природе вещей

Единственное сочинение Гераклита, о котором известно ученым – «О природе». Целиком оно не сохранилось, но досталось потомкам в виде около полутора сотен фрагментов, вошедших в произведения более поздних авторов (Плутарх, Платон, Диоген и др.). Сочинение содержало три части: о вселенной, о государстве и о боге. Гераклиту было свойственно высказываться метафорически, он часто использовал поэтические образы и аллегории, что часто затрудняет понимание глубинного смысла его разрозненных цитат и перифразов. Лучшей исследовательской работой в этом направлении считается изданный в начале XX в. труд немецкого филолога-классика Германа Дильса «Фрагменты досократиков».

Отшельничество и смерть

Однажды философ ушел в горы и стал отшельником. Пищей ему служили травы и коренья. Некоторые свидетельства указывают, что Гераклит умер от водянки, обмазавшись навозом в надежде, что его тепло испарит излишнюю жидкость из организма. Некоторые исследователи склонны видеть в этом связь с зороастрийскими традициями погребения, с которыми якобы был знаком философ. Другие ученые придерживаются мнения, что Гераклит умер позже и при иных обстоятельствах. Точная дата смерти философа неизвестна, но большинство предположений сходятся на 484-481 годов до н. э. В 1935 г. одному из кратеров на видимой стороне Луны было присвоено имя Гераклита Эфесского.

Гераклит Эфесский практически не имел последователей; «гераклитовцами» в большинстве случаев называют людей, в одностороннем порядке воспринявшим идеи философа. Наиболее известен Кратил, ставший героем одного из платоновских диалогов. Доводя мысли Гераклита до абсурда, он утверждал, что ничего определенного о действительности сказать нельзя. В античности идеи Гераклита оказали заметное влияние на учения стоиков, софистов и Платона, а в дальнейшем и на философскую мысль нового времени.

Источник

Билет 1 Представление древних о душе (Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). Роль трудов Эпикура и Лукреция Кара в формировании понятия «анимус».

6-4 века до н.э. Появилось два подхода к пониманию души как предмета психологии. Материалисты считали, что душа материальна. Идеалисты же считали, что она идеальна и не может быть постигнута чувствами.

Гераклит Первый поставил вопрос причинности психических явлений. По Гераклиту, причина всех психических изменений – мировой закон— Логос. За первооснову Гераклит принимал огонь. Развитие огня происходит по необходимости, или по Логосу. Душа, по Гераклиту, это особое переходное состояние огненного начала в организме. Таким образом, душа – огонь. Чем суше душа, тем больше огня, и тем она лучше в этическом смысле.

Демокрит Является основателем атомистического ученья. Душа – материальное вещество, состоящее из атомов огня. Причина психических изменений – столкновения и образование атомов. Также душа смертна, так как атомы рассеиваются. Впервые поставил вопрос о законе психического отражения. Считал, что каждое вещество имеет прозрачную оболочку (эйдола). Эйдола отрывается от предмета и попадает в органы чувств человека.

Сократ и Платон Душа – часть мировой души и бессмертна. Душа находится в сложных взаимоотношениях с телом. Душа призвана управлять телом, направлять жизнь человека. В то время как тело раздираемо различными желаниями и страстями. Потребности тела мешают чистому познанию. Существует мир идей ( истинные понятия) и мир вещей (копии истинных понятий). Истинное познание – постепенное проникновение в мир идей. Для этого душе необходимо освободиться от влияния тела.

Аристотель Трактат «О душе» — первое специально психологическое сочинение, которое на протяжении многих веков оставалось главным руководством по психологии. Аристотель считается основателем психологии. Аристотель отрицал взгляд на душу, как на вещество и не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи. Он определил душу как энтелехию ( форма реализации) способного к жизни тела. Главная функция души – реализация биологического существования организма. Также разделил душу на растительную (печень), животную (сердце) и человеческую (голова). Душа смертна, за исключением её разумной части.

Эпикур Считал, что душу имеют лишь существа способные ощущать. Также, по Эпикуру, разум является высшей частью души.

Лукреций Кар Считал, что душа не существует ни до рождения человека, ни после смерти. Она возникает вместе с рождением организма и погибает вместе с его смертью. Душа неотделима от тела и ограничена пределами жизни организма. Общую активность души определяет соотношение в душе огненных и воздушных атомов. Душа неоднородна: одна часть «anima» (душа), которая рассеяна по всему телу и управляется другой частью «animus» (дух), которая сосредоточена в области груди. Дух, он же ум, является душой души.

Билет 2 Психология сознания. Структуралистский и функционалистский подходы к исследованию сознания

Психология сознания является конгломератом нескольких парадигм исследования, объединённых общим предметом и согласием во взгляде на психологию как на науку о «непосредственном» опыте.

Психология сознания разделилась на два направления: функционализм и структурализм.

Функциональная психология – направление в психологии США, объявившее предметом психологического исследования функции психических процессов, сознания в поведении, в приспособлении (адаптации) к среде, к практическим ситуациям. Функционалисты понимали психологию, как науку о функциях сознания. Представители: У.Джеймс. Методы: интроспекция, самонаблюдение, фиксация времени, затраченного на решение задач. Сознание – целостно и неделимо, но способно к изменениям. Имеет фокус (центр созания) и периферию. Это направление внесло вклад в экспериментальную психологию. Но слабость теоретических позиций, дуализм в понимании отношений телесных и психических функций привели к утрате научного влияния.

Структурная психология термин введённый Титченером для обозначения психологии, противопоставлявшейся им функциональной психологии. Сторонники структурализма считали, что психика слагается из элементов. Представители: В. Вундт, Э. Титченер Метод: аналитическая интроспекция – описание переживаний в категориях элементов сознания. Основная задача: разложение непосредственного опыта сознания на элементы, выделение связей элементов друг с другом и определение законов этих связей. Вклад Вундта В ощущениях выделял качество и интенсивность. Восприятие, по Вундту, нечто большее, чем простая сумма ощущений, так как ощущения не содержат информации о прошлом опыте. Выделил объективные (ощущения) и субъективные (чувства) элементы сознания. Также предлагал три пары субъективных элементов: неудовольствие/удовольствие, возбуждение/успокоение, напряжение/разрядка. Из комбинации данных элементов образуются чувства. Вклад Титченера Элементы структуры сознания: Ощущения – элементы восприятия. Характеристики ощущений: качество, интенсивность, длительность, отчетливость. Образы – элементы идей, отражающих переживания, которые не связаны с текущим моментом. Образы обладают характеристиками ощущений. Эмоциональное состояние – душевные переживания. Эмоциональное состояние лишено отчетливости. Причины прекращения существования структурализма: Ограниченность круга явлений, как содержание и состояние сознания. Идея разложение психики на простейшие элементы была ложной. Ограниченность метода исследования.

Билет 3 У. Джемс и его вклад в психологию сознания

У.Джеймс – представитель функционализма.

Выдвинул гипотезу, что роль сознания в выживании человека – возможность приспособиться к различным ситуациям, постоянно возникающих перед ним. Это происходит либо при повторении уже выработанных форм поведения, либо при изменении их в зависимости от обстоятельств, либо при освоении новых действий, если того требует ситуация.

Сознание – не статичный предмет, а непрерывное движение, поток мысли. Ввёл понятие «поток сознания». Поток сознания невозможно остановить, ни одно минувшее состояние сознания не повторяется.

Поле сознания неоднородно. Существуют центр и периферия сознания. Центр сознания – фокус – это то, на чём сосредоточено внимание. То, что находится на периферии сознания, напоминает паутину чувств и ассоциаций, которые придают смысл фону. Периферия и фокус способны изменяться.

Выделил два состояния сознания: устойчивое (чувственные впечатления), изменчивое (мысли об отношениях).

Разделил процессы сознания на непроизвольные и произвольные. Одни происходят сами собой, другие же организуются и направляются человеком.

По Джеймсу, сознание – целостно, неделимо, неоднородно, но постоянно изменяемо.

Билет 4 Объективные и субъективные элементы сознания по В. Вундту. Объём сознания.

По Вундту, сознание – структура организованных элементов. Также он выделил объективные и субъективные элементы сознания.

Простейший элемент сознания – ощущение. Ощущения характеризуются качествами, интенсивностью и протяженностью. Ощущения с их свойствами являются объективными элементами сознания.

Субъективные элементы сознания – чувства. Вундт предложил три пары субъективных элементов – элементарных чувств. Эти пары – независимые оси трёхмерного пространства всей эмоциональной сферы.

Заслугой Вундта является измерение объёма сознания. Для этого измерения он использовал метроном и мелодический ряд, включающий разное количество тактов. Он предлагал испытуемым прослушать ряды состоящие из нескольких тактов. Ряды предъявлялись последовательно. После испытуемые должны были определить, одинаковы они или нет.

Вундт отметил, что такт, воспринимаемый в данный момент, выделялся с большей отчетливостью, следующий был менее отчетлив и так вплоть до полного исчезновения ощущения. Он предположил, что только такт, воспринимаемый в данный момент, находится в фокусе сознания, а все остальные удерживаются за счет ассоциативных связей с фокусом.

По средствам различных экспериментов, он определил, что объём сознания равен шести сложным элементам.

Вундт предположил, что способность к осознанию зависит от характера воспринимаемого материала. Если человек воспринимает набор случайных элементов, объем сознания и внимания совпадают. Границей сознания становится граница внимания.

Если же перед человеком стимул, состоящий из взаимосвязанных элементов, то сознание «расширяется», а апперцепция осуществляет связующую функцию между элементами сознания.

Таким образом человеческое сознание способно беспредельно насыщаться некоторым содержанием, если оно активно объединяется во всё более крупные единицы. Способность к укрупнению единиц обнаруживается не только в простейших перцептивных процессах, но и в мышлении.

Билет 5 Понятие рефлексии у Дж. Локка. Особенности метода интроспекции. Понятие «ошибка стимула». Метод интроспекции и современный метод самонаблюдения: сходства и отличия

Дж. Локк выделил два источника всех знаний: объекты внешнего мира и деятельность собственного ума. Деятельность ума познаётся с помощью внутреннего чувства – рефлексии. Рефлексия – наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность. Рефлексия предполагает особое направление внимания на деятельность собственной души, а также достаточную зрелость субъекта. У детей почти нет рефлексии, так как они в основном познают внешний мир. Также рефлексия может не развиться и у взрослого, если он не проявит склонности к размышлению над самим собой и не направит на свои внутренние процессы специального внимания.

В психологии сознания метод интроспекции был признан не только главным, но и единственным методом психологии. Этому послужили такие свойства процессов сознания, как непосредственно открываться субъекту и их закрытость для внешнего наблюдателя. Таким образом, были сделаны выводы, что психолог может проводить психологические исследования только над самим собой, и для использования метода интроспекции необходима тренировка, потому как интроспекция требует особой деятельности. Интроспекция должна была направляться на выделение простейших элементов сознания. Также испытуемые должны были избегать ответов в терминах объекта, придерживаясь ответов в терминах собственных ощущений. Ответ в терминах объекта был назван Титченером «ошибкой стимула». Преимущества интроспекции: Интроспекция поставляет психологические факты в чистом виде, без искажений. Интроспекция направлена на выделение простейших элементов сознания.

Самонаблюдение – непосредственное постижение фактов сознания; факты сознания рассматриваются как «сырой материал» для дальнейшего научного анализа. Также основное отличие данного метода от интроспекции – основная нагрузка ложиться на исследователя, а не на испытуемого.

Билет 6 Возникновение бихевиоризма. Факты поведения. Программа бихевиоризма. Методы бихевиоризма. Теоретические и экспериментальные задачи бихевиоризма. Основные периоды в развитии бихевиоризма.

Дж. Уотсон заявил, что нужно пересмотреть вопрос о предмете психологии. Психология должна заниматься не явлениями сознания, а поведением. Направление получило название «бихевиоризм». Датой рождения бихевиоризма считается дата выходы статьи Дж. Уотсона « Психология с точки зрения бихевиориста». В ней были высказаны первые принципиальные положения науки о поведении.

Появление бихевиоризма ознаменовалось тем, что в психологию были введены новые факты – факты поведения, которые отличались от фактов сознания в интроспективной психологии. Под поведением понимаются внешние проявления психической деятельности человека. И в этом отношении поведение противопоставляется сознанию. Факты поведения и факты сознания разводятся по методу их выявления. Одни выявляются путём внешнего наблюдения, другие – путём самонаблюдения.

Предмет изучения: Поведение. Но сделав предметом изучения психологии поведение человека и животных, Уотсон исключил из психологического анализа такие психические процессы, как перцепция, внимание, память, мышление и волю.

Личность человека – совокупность поведенческих реакций, присущих данному человеку. Бихевиористы считали, что изменяя стимулы и подкрепления, можно программировать человека на требуемое поведение.

Основной метод классического бихевиоризма – наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в ответ на воздействия окружающей среды. Подавляющая часть экспериментов была проведена на животных (преимущественно на белых крысах), а установленные закономерности перенесены на человека

Поведение – цепочка взаимосвязей, основанных на принципе «S — R». Согласно этой формуле стимул порождает реакцию, причем характер реакции определяется только стимулом. Таким образом, поведение человека состоит из действий, и является приспособлением к стимулам. Позже формула «S — R» была принята за единицу поведения.

Задачи: по ситуации (стимулу) предсказать реакцию; по реакции заключать о вызвавшем его стимуле.

Типы реакций: врождённые и приобретённые.

Теоретической целью психологии (бихевиоризма) являются предсказание поведения и контроль над ним.

Предполагалось провести эксперименты, направленные на выявление закономерностей, формирующих «S-R» связи. Данные экспериментов с животными распространялись и на человеческое поведение. Экспериментальным путём были выявлены безусловные стимулы, вызывающие страх – потеря опоры, громкий неожиданный звук. Также были открыты закономерности приобретения страхов.

Предбихевиоризм (Э. Торндайк)

Классический бихевиоризм (Дж.Уотсон)

Необихевиоризм Когнитивный необихевиоризм (Э.Толмен) Оперантный необихевиоризм (Б. Скиннер) Гипотетико-дедуктивная теория поведения (К. Халл)

Билет 7 Предбихевиоризм Э.Торндайка. Законы научения Э. Торндайка.

Историческим предшественником бихевиоризма был зоопсихолог Э. Торндайк, проводивший экспериментальные исследования образования навыков у животных.

Э. Торндайк впервые стал исследовать процесс научения с позиции объективного наблюдения, фиксируя связь между ситуациями, с которыми сталкивается организм, и его ответными реакциями. Для исследования он изобрел специальные «проблемные ящики», представляющие собой экспериментальные устройства различной степени сложности. Животное, помещенное в такой ящик, должно было, преодолевая различные препятствия, самостоятельно найти выход — решить проблему.

На основе полученных материалов он вывел четыре основных закона научения:

Закон упражнения (повторяемости). Чем чаще повторяется связь между стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она прочнее.

Закон эффекта. Из нескольких реакций на одну и ту же ситуацию, при прочих равных условиях, более прочно связываются с ситуацией те из них, которые вызывают чувство удовлетворения.

Закон готовности. Образование новых связей зависит от состояния субъекта.

Закон ассоциативного сдвига. При одновременном проявлении двух раздражителей если один из них вызывает позитивную реакцию, то и другой приобретает способность вызывать ту же самую реакцию.

Данные Торндайка привели его к выводу о том, что обучение происходит путем проб и ошибок, или, как он позднее писал, методом проб и случайного успеха.

В результате формируется представление о пути достижения цели, то есть о пути решения поставленной перед испытуемым задачи.

Таким образом, работы Торндайка были направлены на исследование интеллектуального поведения.

Билет 8 Основные направления необихевиоризма

Необихевиоризм — направление американской психологии, возникшее в ответ на неспособность классического бихевиоризма объяснить целостность поведения животных и людей.

Источник